家庭等价规模与收入贫困的精准识别

韩秀兰,张 楠

(山西财经大学 统计学院,山西 太原 030006)

一、引言

中国正处于关注民生的大转型时期。党的十九大报告明确指出,中国社会主要矛盾已转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,要把增进人民福祉作为社会改革和发展的出发点和落脚点。事实上,中国一直致力于消除不平等和大规模减贫,并决心到2020年彻底消除贫困。然而,居民收入分配的精确量化,是认识居民福祉的首要前提,是检验国家再分配系统良好运行和展现政策作为的重要依据,在促进社会公平相关决策中发挥着至关重要的作用。

要对收入分配进行精准测度,正确评估收入分配领域的贫困和不平等,等价规模(Equivalent Scale)的测度是首要前提[1]。等价规模是用于计算不同类型的家庭为达到相同的基本生活水准所需的相对金额的预算平减指数,它试图回答以下形式的问题:什么样的支出水平会使两个人组成的家庭与支出水平为1 000元的单身家庭一样好?顾名思义,等价规模将不同构成的家庭转换为一定参照家庭的等价单位[2]。基于等价规模计算的收入叫等价收入,比简单根据家庭人口实际规模计算的家庭平均收入更科学。作为一种平减指数,等价规模充分考虑不同家庭成员的消费异质性和家庭整体消费的规模经济性,赋予不同类型的家庭成员以不同的权重,通过这种平减指数,可以调整不同规模与构成的家庭收入,使其福利水平具有可比性。因此,等价规模是国际上广泛倡导的收入分配公平性度量基准[3]。包括OECD成员国、欧盟成员国与英国在内的很多国家上世纪后期就在收入分配测度中应用了等价规模。如OECD等价规模,住户的第一个成年人为1,每增加一个成年人为0.7,对于14岁以下的儿童则为0.5。在英国,第一个成年人等价规模为1,对于任何额外的成年人为0.6,对于不同年龄的孩子,介于0.33和0.5之间。进入新世纪以来,在世界银行相关项目资助下,罗马尼亚、塔吉克斯坦和乌克兰等东欧国家也开始采取适当的等价规模来改进收入分配统计测度方法。目前,包括中国在内的发展中国家和欠发达国家还未在收入分配测度中采用等价规模,中国学术界对等价规模测度仅处于初步尝试阶段[4-5]。

如果不考虑等价规模,在相同货币价格条件下,贫困测度或比较收入分配的基准是家庭人均支出或人均可支配收入,然而这些基准忽视了家庭消费的规模经济性,也没有考虑家庭成员随年龄不同的需求变化。同一个家庭的成员会共享收入和消费,有些商品可以满足额外成员的需求,但成本却不会显著提高,如租金、供暖、运输等,所有家庭成员可以共享,这就导致了家庭消费的规模经济性。另外,家庭成员的人口统计学特征也会影响家庭消费的规模经济性。一个家庭的支出随着家庭成员的增加而上升,新成员增加后家庭支出并不是按人口比例增加,因此,不考虑等价规模,当涉及贫困的精准识别、收入分配测度以及不同家庭类型社会保障合理水平的确定时,都具有很大的误导性[2]。

本文借鉴国际前沿等价规模测度方法,基于中国微观家庭人口特征实际,结合中国“全面二孩”生育政策背景和人口老龄化的实际国情,充分考虑不同家庭成员的消费异质性和家庭整体消费的规模经济性,对中国居民家庭的等价规模进行测度,并基于该测度结果研究等价规模对收入贫困精准识别的影响。

二、中国居民家庭等价规模测度模型构建

基于家庭消费模型测度等价规模是文献中最为推崇的方法。按照恩格尔定律,对于一定特征的家庭,食物份额与总支出负相关,而对于家庭固定的总支出水平,食物份额是儿童数量的直接函数。家庭在孩子出生后要恢复原来的食物份额需要达到更高的总支出水平[6],恩格尔模型由此测度家庭新增儿童的等价规模,但该方法认为所有商品的规模经济性相同,没有考虑商品间的相互替代,也没有考虑新增儿童以外的家庭成员消费异质性。Barten模型首次考虑商品之间的相互替代性和家庭不同消费类别的规模经济性,比恩格尔模型更具一般化,但该模型存在商品之间过度替代问题[7]。Gorman对Barten模型进行了改进,将成本函数表示为固定成本与固定成本之外的家庭支出之和,一定程度上减少了Barten模型过度替代问题[8]。贡献较大的是Muellbauer的PIGL-PIGLOG(Price Independent Generalized Linearity-Price Independent Generalized Logarithmic)需求系统,该模型基于Barten模型思想,认为引入等价规模的实质是对商品价格进行调整,在成本函数中为新增家庭成员设置参数,使等价规模研究可以细化到家庭中每个成员[9]。值得一提的是Deaton和Muellbauer的AIDS(Almost Ideal Demand System)模型,该模型基于与实际家庭消费情况更接近的PIGLOG类模型偏好类别推导出具有与已知的家庭预算数据一致的函数形式[10],具有比PIGL-PIGLOG需求系统模型更大的优势。本文的中国居民家庭等价规模测度模型是借鉴AIDS模型构建的。

根据家庭等价规模研究的一般假设,家庭收入和消费共享,每个家庭成员的效用相同。家庭h的等价规模εh(zh)只与该家庭的人口特征zh有关,相应的定义为:在给定价格p下,为获得参考家庭R(通常为单身成人家庭或夫妻二人家庭)的效用水平u,家庭h与参照家庭R的生活成本比例。

(1)

式(1)中,zh为家庭h的人口特征向量,在参考家庭的情况下,εR(zR)=1。家庭h的成本函数可表示为ch(u,p,zh)=εh(zh)cR(u,p,zR)。大多家庭消费模型等价规模测度的起点都是成本函数的具体化设定。

AIDS模型从代表理性消费者的特定偏好类别开始,成本函数被定义为家庭在给定价格下达到特定效用水平所需的最小支出。基于PIGLOG类偏好的成本函数定义为效用u和价格向量p的函数[注]为简化公式,省略了家庭标号h。:

log [c(u,p)]=(1-u)log[a(p)]

+ulog[b(p)]

(2)

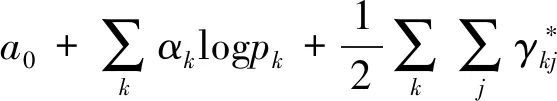

成本函数将所有商品简化为必需品和奢侈品两种,u位于0(生存)和1(幸福)之间,正线性均匀函数a(p)和b(p)可分别作为生存和幸福的成本,消费者通过a(p)和b(p)的组合获取效用。Deaton和Muellbauer认为,log[a(p)]和log[b(p)]具体函数形式必须具有足够的灵活性,在任何一点上成本函数必须可导,以满足消费者的效用最大化要求[10]。他们将log[a(p)]和log[b(p)]分别设为:

(3)

(4)

将式(3)和(4)代入(2)可得AID成本函数为:

(5)

成本对价格的导数是需求量,∂c(u,p)/∂pi=qi,两边乘以pi/c(u,p)可得出商品i的预算份额wi:

(6)

因此,式(5)的对数差分给出了作为价格和效用的函数的预算份额:

(7)

(8)

式(8)即为预算份额形式的需求函数,相对价格的变化通过γij项起作用,每个γij代表(x/p)保持不变时第j个商品价格上涨1%对第i个商品预算份额影响的百分点。实际支出的变化通过βi系数表现,对于奢侈品,βi≥0,对于生活必需品,则有βi<0。鉴于此,AIDS被简单地解释为:相对价格和“实际”支出(x/p)不变的情况下,预算份额不变,这是用该模型进行分析的自然起点。

(9)

(10)

γij=γji

(11)

式(8)中的P是价格水平的综合指数,通常采用Stone价格指数的形式:

logp=∑wilogpi

(12)

在AIDS模型基础上,本文参照Betti等人的方法,认为等价规模的实质是对商品价格进行调整[11],将家庭人口结构和消费的规模经济性引入需求系统:

(13)

ε即为与家庭人口结构和消费的规模经济性相关的家庭等价规模因子,用于缩减家庭预算x,通过家庭等价规模因子可在需求系统中为每个新增加的家庭成员都设置相应的等价规模参数:

(14)

其中,i为家庭成员类别,zi为某i种类型家庭成员数量,ρi为等价规模参数,显然,此处的参照家庭类型是单身成人家庭。值得注意的是,现有国外研究估计家庭等价规模时,通常只考虑家庭中不同年龄构成的多个未成年子女,并不考虑老年家庭成员。而针对中国实际,由于多年生育政策的实施,一对夫妻和多个未成年子女组成的家庭并不居于主体地位。另外,由于中国传统孝文化的影响以及人口老龄化的加剧,几代同堂的大家庭仍占有一定比例。因此,本文测度中国家庭等价规模考虑未成年子女的同时将老年人口纳入模型。本文将家庭成员划为4类:18~60岁成年劳动力(z1)、0~6岁儿童(z2)、7~17岁未成年子女(z3)、61岁以上老年人(z4),参考家庭类型为单身成年劳动力家庭。式(14)具体化为:

ε=1+ρ1z1+ρ2z2+ρ3z3+ρ4z4

(15)

如果已有家庭消费总支出x、各项分类消费支出wi、每个成员的年龄信息以及各类商品的价格信息,可用方程(13)和(15)对各类商品的交叉价格弹性及各类家庭成员的等价规模进行估计。

三、中国居民家庭等价规模测度实证

(一)数据与指标说明

实证所用数据为中国家庭追踪调查(CFPS)[注]CFPS官方网站有对该数据库的详细说明。2010、2012、2014和2016年数据,每年各类商品价格指数来自中国国家统计局官网。按照中国国民经济核算中居民家庭消费分类标准,将居民家庭消费支出分为七类,包括食品[注]考虑到食品作为家庭基础性消费的代表,这里不包括家庭成员在外就餐的费用。、居住、衣着、医疗保健和个人用品、交通通讯服务[注]考虑到基础性消费的重要性,这里不包含交通通讯工具购买支出。、教育、家庭设备。

根据前文模型构建思路,选择由1个18~60岁成年劳动力组成的家庭作为参照家庭,考察在此基础上分别增加1个18~60岁成年劳动力、0~6岁儿童、7~17岁未成年子女和61岁以上老人家庭所需的平均相对成本,也就得出了不同家庭成员的等价规模。鉴于此,剔除了不包含成年劳动力的家庭,考虑到模型估计的需要,对4个调查年份的数据进行了进一步的整理[注]剔除了分项消费值缺失的家庭和在家吃饭人数与家庭人口规模不一致的家庭。另外,还剔除了大量不切实际的数据和极端值。比如,在初步整理出的4个调查年份的家庭中,食品支出为0的家庭达到近600户,平均每人每天食品支出低于2元的家庭达到近8 000户,还有不少的家庭人均每年食品支出超过10万元。因此,考虑到模型稳健性,本文剔除了家庭人均食品支出排序前1/8极小值和后1/8极大值,没有考虑样本权重。。最终采用的实证数据包括4个调查年份共13 631户家庭,2010、2012、2014和2016年的样本户数分别为4 174、3 298、3 160和2 999,其中农村样本占43%。样本中2个成年劳动力组成的家庭户数最多,占比达27%,其次依次是3个成年劳动力组成的家庭、2个成年劳动力和1个未成年子女组成的家庭、单身劳动力家庭,家庭占比分别达到15%、9%和6%,以上4种家庭占比达57%以上,是中国居民家庭的主体类型。中国居民家庭消费份额最大的是食品消费,约占总消费的40%,其次是家庭设备和医疗保健支出,三者所占预算份额达到65%以上。

基于CFPS家庭消费和成员构成数据,结合分类商品的城乡价格指数,每年为每个城乡家庭设置Stone综合价格指数P,就可应用AIDS模型进行中国居民家庭成员等价规模的估计。所用具体模型为:

(16)

式中的i=1,2,3,4,5,6,依次分别代表食品、居住、衣着、医疗保健和个人用品、交通通讯服务和教育,μ为随机扰动项。用带有约束式(9)、(10)和(11)的非线性完全信息极大似然估计法对家庭分类消费支出方程组进行估计。由于∑wi=1,在所考虑的7类商品中,最后一类商品的方程则不用估计。

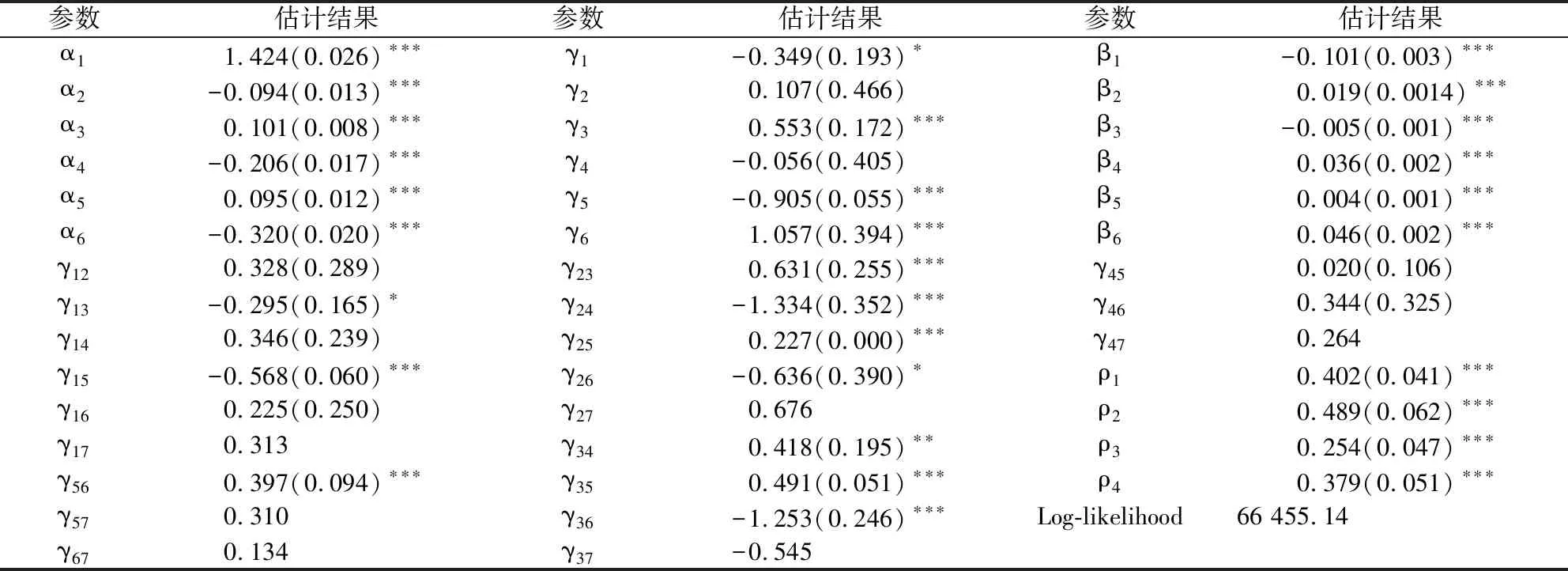

根据模型参数估计结果(表1),所有的α、β和ρ参数都具有统计显著性。参数β的估计把食品(β1<0)和衣着(β3<0)分类为必需品,而其它物品则是奢侈品。大量的γ系数与0显著不同,27个中的14个具有统计显著性,本文无意对各商品的价格弹性及交叉价格弹性做过多的解释,而重点关注核心参数等价规模ρ。0~6岁儿童的等价规模(ρ2)最大,约为单身劳动力的50%,18~60岁成年人和60岁以上老人的等价规模(分别为ρ1、ρ4)比较接近,约为家庭中第一位单身劳动力的40%,前者比后者稍高。7~17岁未成年人等价规模(ρ3)最小,为家庭中第一位单身劳动力的25%。0~6岁较小的未成年人与7~17岁年龄较大的未成年人具有截然不同的相对成本。

表1 模型参数估计结果表

注:α、β和γ的下标1、2、3、4、5、6、7依次表示食品、居住、衣着、医疗保健、交通通讯、教育、家庭设备;表中括号中的值为相应参数估计量的标准差,模型中受约束价格弹性参数没有给出估计标准差;上标***、**和*分别表示在0.01、0.05和0.10的显著性水平显著。

从模型估计结果可知,中国居民家庭消费存在较大的规模经济效应,但不同家庭构成的规模经济性效应不同,7~17岁未成年成员和成年家庭成员的规模经济效应较大,0~6岁儿童的规模经济效应较小。中国居民家庭成员的等价规模与现有其它国家和国际组织的等价规模有着显著不同。现有其它国家和组织的成年家庭成员等价规模介于0.5~0.7之间,未成年人等价规模大都介于0.3~0.5之间,而中国成年家庭成员的等价规模相对较低,0~7岁儿童的等价规模相对较高。这可能是由于儿童消费品、特别是儿童食品缺乏共享性从而缺乏消费规模经济性导致的。7~17岁未成年人较低的等价规模可能是由于该阶段家庭成员开始长大,消费结构开始趋向于成年人,消费的规模经济性开始显现。同时由于上学等原因,在家消费的食品会有所下降,再加上处于义务教育阶段的家庭成员衣着和教育费用的节省也会降低大量的相对成本。可以预知,随着“全面二孩”政策的深入实施,新增儿童必然对家庭消费和效用产生深远的影响。当然,由于中国老年家庭成员具有比年轻劳动力更小的等价规模,对家庭福利的影响也不容忽视。

既然公共福利计划受益的单位是家庭而不是个人,自然地应该基于家庭之间的福利比较进行贫困和收入分配研究,而家庭等价规模必然成为不可忽略的重要因素。本文将中国居民家庭的等价规模纳入到贫困测度中来,考察等价规模对贫困精准识别的重要影响。

四、中国居民家庭等价规模对贫困精准识别的影响

评估等价规模对贫困测度的影响,本文考虑FGT类贫困测度指标[12]:

(17)

其中,θp为贫困线,θh为收入单位h的收入。δ取0,P0表示贫困发生率,δ取1,P1表示贫困深度,δ取2时,P2表示贫困差距的平方,即贫困强度。

显然,当贫困线确定的条件下,通过收入单位h的收入θh与贫困线相对比得出相应的贫困指标测度值,如果以家庭为收入单位,θh为家庭收入。如果不考虑等价规模,是家庭人均收入与贫困线进行比较。如果考虑等价规模,则是家庭等价收入与贫困线比较,家庭等价收入表示为:

(18)

其中yh为家庭h的纯收入,εh为家庭等价规模,其它符号意义与前文相同。家庭等价规模不同于家庭规模,前者等于家庭成员的等价规模之和,后者等于家庭成员数量之和。对于单身成年人家庭,其家庭等价规模与家庭规模相等,对于其它类型的家庭,由于消费存在规模经济性,家庭成员的等价规模小于1,导致家庭等价规模小于家庭规模,从而导致家庭等价收入不等于家庭平均收入,这就可能最终导致贫困测度结果的较大差异,而基于家庭成员等价规模和家庭等价收入计算的贫困测度指标更能达到对贫困的精准识别。

为了验证等价规模对贫困测度的影响,本文基于CFPS2012和2014年[注]CFPS虽然公布了2016年家庭消费和家庭成员特征数据,但尚未公布家庭纯收入数据。调查的农村家庭收入数据进行分析。数据处理过程中剔除了大量家庭城乡特征信息和成员信息不完整的家庭,2014年调查的农村家庭收入用农村消费价格指数折算为2012年价格衡量的结果,相应的贫困线也作相同折算。贫困分析采用当年规定的国家农村绝对贫困线标准,将家庭等价规模应用于贫困测度指标前后的分析结果见表2。

表2 家庭成员等价规模对中国农村家庭贫困测度影响的样本分析结果表

注:数据根据CFPS、国家公布贫困线以及各年份农村居民消费价格指数计算得出。

可以看出,在所考察的两个年份,对于FGT三种贫困测度指标,考虑家庭消费规模经济性,按家庭成员等价规模和家庭等价规模计算的家庭等价收入度量的农村贫困,要远远小于按家庭人均纯收入度量的农村贫困。由于中国居民家庭消费存在较大的规模经济性,家庭等价规模与家庭贫困程度之间存在系统性关系,如果衡量货币贫困时忽略等价规模,则会导致对弱势群体分析结果的实质性偏差,从而对相应的社会保障及其它公共福利政策造成误导。

五、结论与总结

本文借鉴国际前沿等价规模测度方法,基于中国CFPS微观调查数据,结合中国“全面二孩”新生育政策和人口老龄化的实际国情,充分考虑不同家庭成员的消费异质性和家庭整体消费的规模经济性,对中国居民家庭等价规模进行了测度。测度结果表明,中国居民家庭消费存在较大的规模经济效应,以单身劳动力家庭为参照,家庭第一个18~60岁成年人的等价规模为1,其它18~60岁成员和60岁以上老人的等价规模都约为0.40,0~6岁儿童的等价规模为0.50,7~17岁未成年家庭成员等价规模只有0.25。

本文进一步研究了等价规模对贫困精准识别的重要影响,证明了当衡量货币贫困时忽略等价规模,忽略家庭消费的规模经济性,会造成对贫困测度指标的高估,从而导致对弱势群体分析结果的实质性偏差。 因此,家庭等价规模是客观认识居民福祉和客观评价政策作为的重要依据。事实上,等价规模也在有关收入分配、膳食需求、生育、劳动力供给、子女福利、老年人社会保障支付、税收公平评价等社会公平决策方面发挥着至关重要的作用。

需要特别说明的是,在具体求解的实证研究中,存在多种方法对等价规模的测度,不同的方法基于不同的理论和假设、不同的数据和变量,因而会导致结论的差别。本文尝试采用比较优化的建模途径得出相对合理的结论,基于现有微观家庭消费数据来估计家庭等价规模,虽然不能太令人满意,但仍然是比较可行的方法。要得到中国居民家庭更合理稳健的等价规模估计结果,还有更多的工作要做,比如:参照家庭类型不同对等价规模估计的影响,等价规模的城乡差异、地区差异以及家庭成员更细化的年龄特征下等价规模的特征,相同类型家庭成员依次增加时等价规模的差异等等,都是未来值得进一步尝试的探索。