白内障患者术后用药的对比探讨

叶 婷,朱小敏,张 利

东部战区总医院 眼科,南京 210002

白内障为临床上的一种常见疾病,多见于40岁以上人群,且随着年龄增长而发病率增多。针对白内障患者的临床治疗,掌握手术适应症、选择正确的手术方式、减少手术中与术后并发症,患者一般预后良好,视觉功能可逐渐恢复至正常水平。患者术后滴眼药水是一种较为常用的治疗方法,但就应用而言,滴用准确率并不高[1]。鉴于此,我科结合白内障患者术后滴用眼药水的实际需求,对眼药水的使用情况进行管理,现将该护理方式的应用效果与调研结果予以报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次调研选取2017年1月~12月于我院行白内障手术并合理使用眼药水的患者764例为实验组;选取同时间仅接受手术治疗的患者351例作为对照组。本调研经过医院伦理委员会批准,入选患者及其家属知情并签署知情同意书。患者的年龄45~83 岁,平均年龄(59.7±6.2)岁。实验组与对照组在年龄、性别构成等方面无统计学差异,具有可比性。两组在护理工作开展前,均不知晓各类眼药水的正确的使用方法以及使用顺序、使用时间。

1.2 方法

在对照组的用药护理中,告知患者及其家属正确的用药方法以及用药顺序、用药时间。

实验组采取药水编码-集中讲解、演示-教会患者及家属正确的滴入方式方法,开展用药护理。

护理方式:首先对患者在术后需用的几种眼药水进行编码,并标注用药的顺序以及用药时间等;其次应用自行设计的纸质表形式的眼药水滴用卡,对患者的滴用行为进行记录。流程如下:

①备药阶段。将医嘱转抄并采取双人核对的方式进行核对,备药并在眼药水上粘贴编码,标注患者的床号、眼别与用法等。②用药阶段。认真核对患者信息,向患者及其家属介绍眼药水的种类与作用,教会其按照编码的顺序滴用;滴用时,患者取仰卧位,在检查眼药水名称与使用时间无误后,使用棉签或者无名指拉开患者的下睑,手持眼药水瓶,瓶口与眼睑之间的距离控制在3cm左右,避免过远或过近,随即将药水滴入下穹窿部的结膜囊内,每次1滴。滴完后患者闭眼2 min左右。③联合用药。若在同一时段需要滴入多种眼药水,每次间隔时间不应<10 min;对需要使用眼膏的患者,在眼药水与眼膏的使用顺序上,应先滴眼药水,后涂眼膏。

此外,告知患者及其家属各类眼药水的放置位置与保存方法:滴眼液保存在避光、密闭、阴凉干燥处;保持瓶口清洁干燥,用后及时盖上瓶盖,避免造成药物的污染。

1.3 观察指标

自护理工作开展后,通过定期的电话随访或者家庭随访等方式进行调查与统计,以了解患者用药的准确率。两组患者的观察时间均为1个月,于出院后的7天与14天分别进行护理教育,第28天进行检查与结果的统计。调查的内容:眼药水的放置与保存、眼药水的使用方法、眼药水的使用顺序是否正确;在3次检查结果中有两次结果达标即为达标。统计的内容:记录患者的眼压(采用芬兰Icare回弹式眼压计测量)、炎症评分(由医师观察患者角膜水肿以及结膜充血情况给出评分,得分越高,则情况越严重)。在结果统计中,对两组的用药准确率及疗效情况进行计算、对比分析,以掌握两种不同护理方式的应用效果与价值。

1.4 统计学方法

本次调研所涉及的数据采用统计学软件SPSS 19.0进行分析。计数资料用%表示,用χ2检验。P<0.05表明差异具有统计学意义。

2 结 果

对比两组在术前、术后7天、术后14天、术后28 天的眼压情况。实验组分别为:(13.7±3.5)mmHg、(14.2±2.9)mmHg、(13.8±3.4)mmHg、(14.0±3.2)mmHg;对照组分别为:(13.9±2.9)mmHg、(14.4±3.4)mmHg、(16.7±4.2)mmHg、(15.9±3.5)mmHg。提示实验组的眼压水平更稳定。

对比两组的炎症在术前、术后7天、术后14天、术后28天的评分情况。实验组分别为:(0.6±0.2)分、(3.8±1.1)分、(2.7±0.9)分、(0.8±0.3)分;对照组分别为:(0.6±0.2)分、(4.2±1.3)分、(3.4±0.8)分、(1.7±0.6)分。提示实验组的炎症缓解状况明显更好。

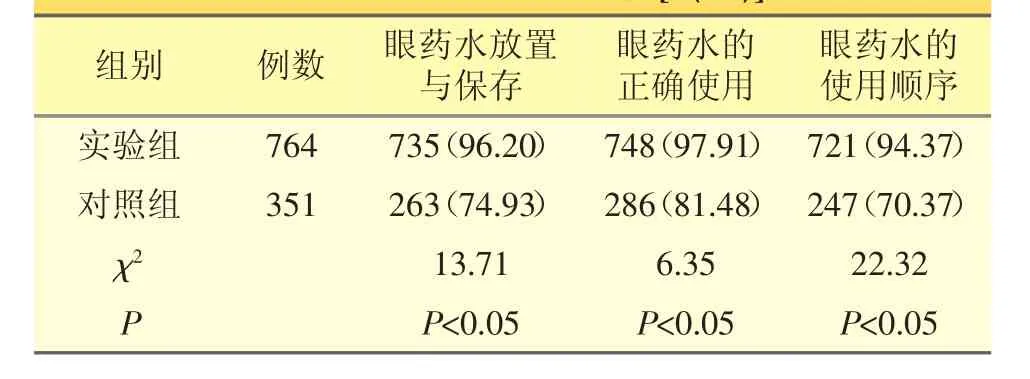

对比两组的用药准确率:实验组的准确率明显高于对照组,P<0.05。见表 1。

表1 两组用药准确率比较[n(%)]

3 讨 论

在眼科疾病患者的临床治疗中,眼部滴药是一种常规治疗方法[2]。针对白内障患者的术后用药,由于患者多为老年群体,所用的眼药水种类较多,使用方法也不完全相同,导致术后用药存在较大的困难。加之老年患者用药随意性大,容易出现随症加减用药的情况,进而影响到眼药水的使用效果。在眼药水的放置与保存方面,由于老年患者的记忆力相对较差,容易出现眼药水丢失的情况。

在术后护理中,宜加强用药护理的细节管理,保证患者合理用药,是预防术后并发症发生的重要举措。从对照组的数据来看,眼药水的使用顺序以及用药时间不当是导致患者用药不合理的重要因素。为指导后续检查和宣教工作,在随访时对记忆错误以及操作错误进行了区分:将记忆不清而导致的眼药水放置与保存错误、使用顺序错误及使用方法错误归为记忆错误;将操作不当或者操作不规范导致的眼药水保存错误及使用方法错误归为操作错误。

针对白内障患者的术后用药,一般需要根据患者的病情,滴用具有抗炎、减轻结膜与角膜水肿等功效的眼药水。考虑到患者术后需要使用的眼药水种类较多,在进行用药指导的同时,采取编号等手段标示用药顺序,使患者易于掌握。人正常泪液的容量为7μL,人眼要含纳30μL的药液已不易,超过则药液就要溢出,同时患者应密切配合而不能眨眼。而一般滴眼瓶,每次可滴入50~75μL,于是大部分沿面颊淌下,或进入鼻内或口腔中。这种情况一直持续到恢复正常的泪液容量约为6~10min。

近来来,滴眼剂多应用甲基纤维素和聚乙烯醇等粘性基质,它可降低药液的表面张力而增加药液对角膜的通透性,用时由于溶液粘性增大,延长药液与眼的接触时间,从而增加药物的眼内吸收。半固体的眼用软膏给药后,与眼的接触时间较长,疗效的持续性也较长,进入眼内后不发生刺激性,也相对稳定[3]。

在眼药水的选择方面,常用的眼药水有典必殊、地塞米松、泰利必妥、普南扑灵等。典必殊是眼科疾病的一种常用处方药,可以减轻结膜处的水肿和炎症反应,每日3~4次,每次将1~1.5 cm长的药膏涂入结膜囊中。泰利必妥滴眼剂的适应症包括眼睑炎、泪囊炎、麦粒肿等,一般每日3次,每次1滴。在顺序标识上,除了通过编号的方式,还可借助其他的途径,如打印药水使用顺序卡,以药瓶的颜色为标识或者自作颜色标识,确保患者辨识用药。以妥布地米滴眼液和氟米龙滴眼液为例,两种眼药水滴用频次为3~4次/日,在进行顺序卡打印时,先标示妥布地米滴眼液,后标示氟米龙滴眼液,提示正确的用药顺序。

综上所述,在白内障患者的术后护理中,应加强眼药水滴用方面的细节管理,确保眼药水的正确、合理使用,从而为眼疾的治愈提供重要保障。