认知社会语言学视域下“命运共同体”的英译探讨

吴 越

(浙江工商大学 外国语学院, 杭州 310018)

一、引言

随着认知社会语言学研究的不断推进,认知语言学家不再局限于研究认知的体验性、普遍性,转而开始重视语言的社会性。作为认知语言学的全新发展,认知社会语言学将社会、认知、语言作为一个有机整体分析认知动因。社会语言学的研究原则“基于用法”(Usage-based)作为内在推动力,使认知语言学和社会语言学的结合成为必然。2007年,第十届国际认知语言学大会召开,会议确立了两个认知语言学分支,认知社会语言学就是其中之一。作为认知语言学与社会语言学的结合,认知社会语言学将认知语言学中的认知取向与社会语言学中的社会取向视为一个整体有机系统,在此前提下,研究认知如何受社会文化情境的制约(谢翠平、刘承宇,2015)。2008年,CognitiveSociolinguistics:LanguageVariation,CulturalModels,SocialSystems(《认知社会语言学:语言变体、文化模式与社会制度》)一书出版,该书收录了15篇来自第30届国际语言讨论会(The 30th International LAUD Symposium)上的论文。基于认知语言学基本框架,书中做了一系列关于认知语法理论、构式语法理论、概念隐喻等的社会应用研究,这标志了认知语言学研究开始步入新的发展阶段(张辉、周红英,2010)。2010年,De Gruyter Mouton出版社出版了由Dirk Geeraerts、Gitte Kristiansen和Yves Peirsman编著AdvancesinCognitiveSociologistics(《认知社会语言学的进展》)。由此可见,社会语言学的研究日渐兴起。

基于此,本文将从认知社会语言学角度出发,通过认知参照点理论与概念整合理论的结合,对近年来反复出现且于十九大中重点提及的“命运共同体”一词展开英译分析,探讨是否所有外交辞令都需做到译名统一。

二、基于概念整合的认知参照点理论

(一)认知参照点理论

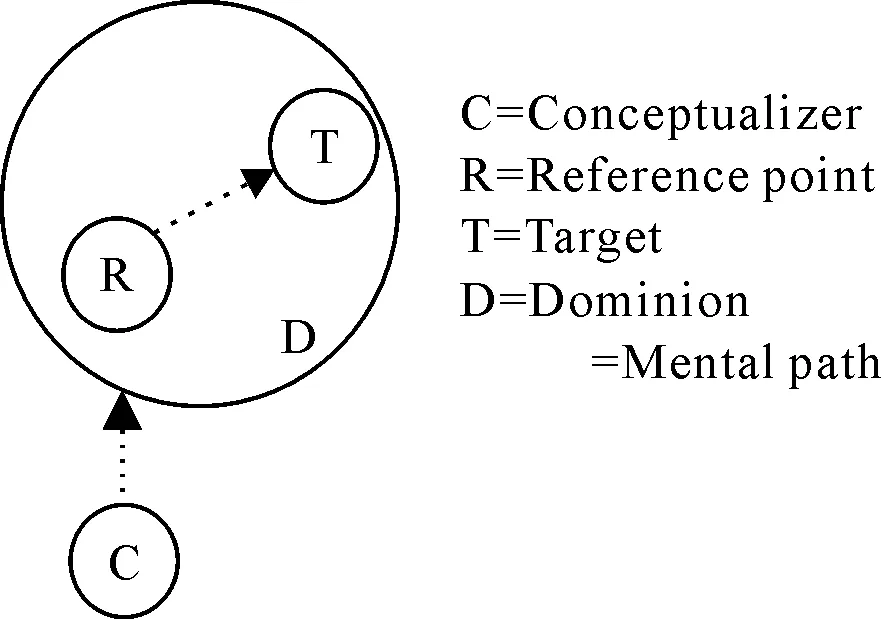

心理认知过程即认知主体对一个实体或概念进行的反复识解,该过程依赖认知主体与现实世界间所产生的互动体验。在不断认知的过程中,认知主体脑内将形成对应的意象图式,以此促使理想化认知模型的形成(王寅,2006: 203)。人类的基本认知能力是与生俱来的,譬如,认知主体可通过一个事件概念建立起对另一事件概念的心理接触,再通过认知参照点,达成对目标事件的心智接触;其次,因各个感知实体的突显程度不尽相同,有些概念相对于其它概念更易于认知主体定位(Langacker,1991: 170)。基于此,Langacker提出了认知参照点模型理论(CRPM)。Langacker(1993)认为,应将认知参照点的作用过程定义为一种认知能力管理,认知主体通过对某一实体或概念的识解,建立起与另一实体或概念的某种心理接触,再使其意义得以突显。理论模型如图1所示:

图1认知参照点模型(CRPM)

图中,C为认知主体的人。首先,为完成对认知目标T的识解,认知主体会在指定认知域D中找到突显信息作为参照点,接着完成由C到R再到T的心理认知路径。

(二)概念整合理论

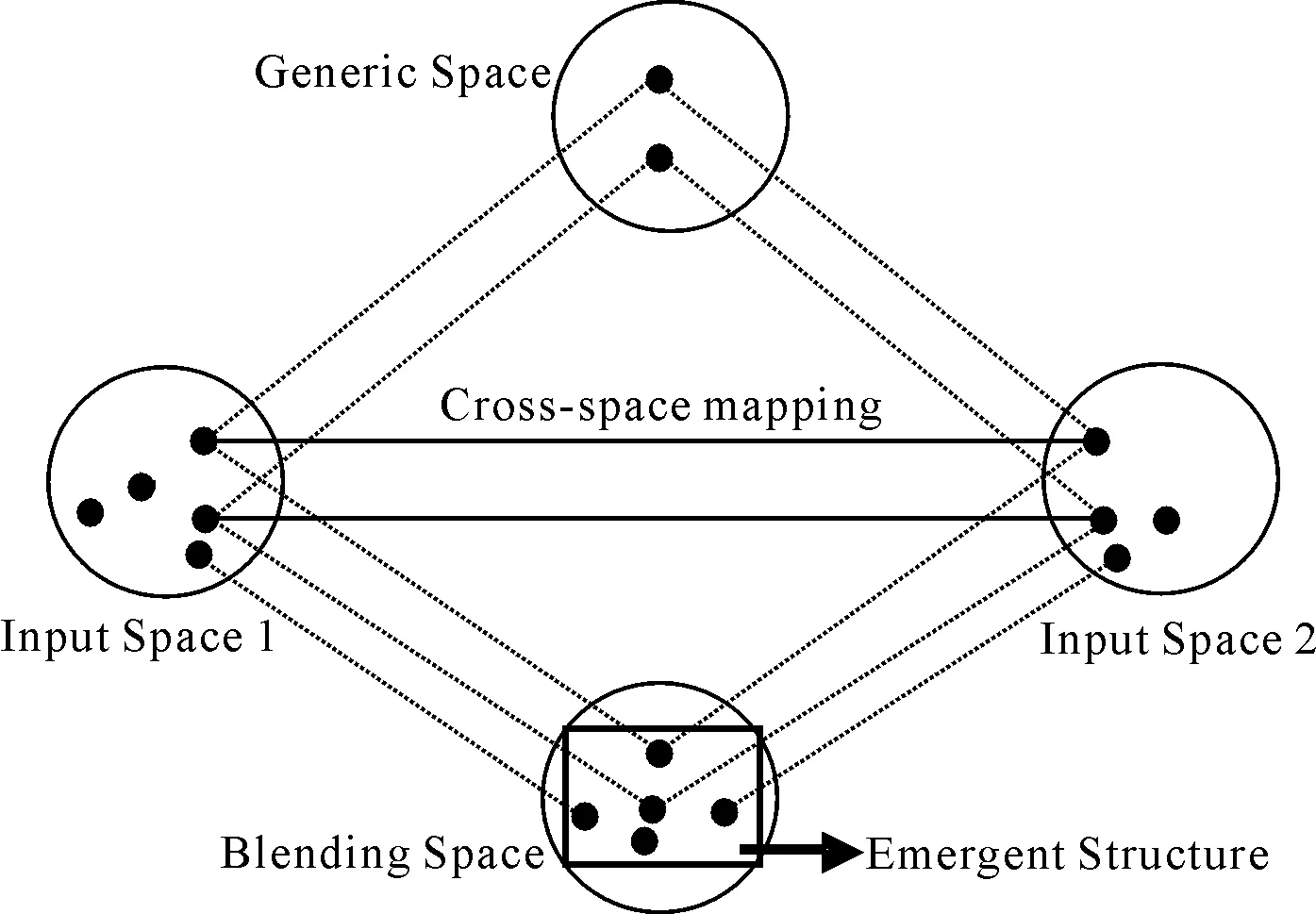

概念整合理论表示,概念整合是人类相当普遍、基本的认知行为,贯穿人类生活的方方面面,如文学、艺术、宗教、数学、语言等。Turner和Fauconnier(1998)提出概念整合(Blending Theory)的新框架结构。尽管该理论与概念隐喻理论有颇多相似之处,但我们应注意,概念整合理论的运行更倾向于一个现时处理过程(On-line Process)(王斌,2001)。Turner(2014:346)探讨了人类认知与创造性思维间的关系,用概念整合理论论证了人类种种行为背后的动因。概念整合网络包含四种模型:单域型、双域型、简单型、镜像型。限于篇幅,本文不做详述。概念整合网由四个空间构成:两个输入空间(Input Space),一个类属空间(Generic Space)与一个合成空间(Blending Space),如图2所示。需注意,现实情况下的整合网络不只含两个输入空间,因为一个事体极可能促发多个心智空间,此外,本轮的合成空间将可能作为输入空间参与下一轮整合。

图2概念整合网络(CBT)

该模型用于翻译研究时,可将输入空间1看作源文本内容及其心理认知图式,输入空间2看作译语文本内容及其心理认知图式,类属空间则为输入空间1与2的共享心理图式(王斌,2001)。在类属空间的制约下,认知主体需对两个输入空间的内容做出选择,因此,合成空间的最终内容是经过认知主体选择后投射的内容,接着通过自身的组合、完善与扩展形成全新的层创结构。

(三)基于认知参照点的概念整合理论

认知参照点的理论架构是:人类生存于无数心智实体与概念的认知环境中,各感知实体概念的突显程度不一,故有些概念相对于其他更易于认知主体感知观察,有些则需通过突显概念(认知参照点作用下)等待被激活。Langacker(1991:178)指出,认知参照点本身具有突显性,观察者可在突显信息附近找到目标。该理论指导下的翻译过程为:在认知域内,译者择优选取最贴切的译语来翻译源语。但该理论仍存不足:首先,其未能说清认知参照点与认知域间的关系,仅单纯描述为“突显的信息可以作为认知参照点”。其次,在认知某一特定事物或概念时,认知主体必然在界定范围,即认知域中进行,又因认知对象不可能时时都为单一概念,有时也会包含各式各样的复杂信息,故认知参照点发挥作用的过程必然在若干个心智空间相互碰撞下进行。此时,该理论同样未说明认知参照点如何界定认知域范围。

认知主体的概念整合过程,即其对某一特定事物或概念的认知过程。概念整合理论中的输入空间与译者的心智空间有关,而心智空间又受环境与时代的影响,因此,输入空间所含内容必然具有一定的发展性与时代性,绝非一成不变。诚然,认知世界内的所有实体概念绝不会固化在语言体系中。但是,概念整合理论未能系统地解释以下问题:首先,概念具有复杂性,在认知一个事体时,认知主体必然会产生若干个心智空间,哪些心智空间的因素会被个体选择并投射到合成空间?其次,概念整合的源动力是什么?

因受不同时代、文化背景、意识形态、社交场合的制约,有些实体概念的隐藏信息被突显,而原本突显的信息反而被逐渐淡化,这导致“译者选取认知参照点”这一活动必存动态性。综上,概念整合网络中输入空间内的概念发展及内容变化,其实与认知参照点的变化具有同步性。基于此,两种理论的结合能起到一定的认知过程阐释修补作用,此时译者的认知过程可看作:在对某一特定实体或概念进行初步认知加工后,认知加工的内容形成了不同的心智空间;选取认知参照点后,认知主体在其作用下进行概念整合,突显内容则有选择地投射到合成空间,从而形成新的层创结构。下文笔者将以“命运共同体”一词为例。

三、“命运共同体”的英译

(一)命运共同体的理据探究及现有英译

近年来,“命运共同体”一词在国家会议、国际会议以及各种外交场合上频繁出现。最近召开的十九大会议中,习近平总书记屡次提到人类命运共同体的构建这一命题,此举不仅向世界明确了中国外交的大方向,同时为世界发展贡献了宝贵的中国智慧。其实,命运共同体最早用以描述两岸关系,胡锦涛在2007年的十七大报告中表示,大陆同胞与台湾同胞是血脉相连的命运共同体(李鹏,2010)。2013年3月,习总书记在莫斯科国际关系学院演讲上提到“命运共同体”,表明“命运共同体”这一概念首次从国内走向国际社会。2015年9月,在第七十届联合国大会上,针对当今世界共同关注的问题,习总书记提出了建设性解决方案,同时强调我们应打造人类命运共同体(习近平,2015)。在2016年4月的华盛顿核安全峰会上,习总书记再次强调所有国家都要为核安全事务尽一份力,努力构建核安全“命运共同体”(习近平,2016)。

然而,作为国内的政治热词与标志性外交辞令,“命运共同体”的译法至今五花八门。通过浏览国内各大权威网站,如ChinaDaily、人民网、新华网,以及外交部文件,笔者发现,a community of common destiny与a community of shared destiny的译法最多。但近年来,张璐在总理答记者问上已将“命运共同体”译作a community of shared future。2017年3月,ChinaDaily也开始出现a community of shared future的译法。笔者还发现,外交部网站早于2015年11月就已出现a community of shared future的译法,据现有统计,迄今该译法共出现43次。中国权威机构及网站对“命运共同体”的主流译法为上述三类。不难发现,“共同体”的译法并无差别,“命运”的英译却难以拿捏。

“命运”译法为何存异?经查阅,“命”字在《新编说文解字大全集》(2011:33)中释义如下:古人认为穷通福祸与社会兴衰、更替皆为上天的安排,“命”由此引申指天命与命运。《现代汉语词典》(2012:911)中,“命运”则比喻人或事物发展变化的趋势,把握自己的命运,国家的前途和命运。同理,《牛津高阶英汉双解字典》(2014:555)对“destiny”一词的释义为:what happens to sb. or what will happen to them in the future, especially things that they cannot change or avoid,有命运、天数之意;the power believed to control events,有神意之意。韦氏词典中,“destiny”释义如下:a predetermined course of events often held to be an irresistible power or agency,意为事先已有的力量与因素。而“future”一词在《牛津高阶英汉双解字典》(2014:856)中释义如下:the possibility of being successful or surviving at a later time。由此可见,英文语境下,destiny偏中性,future则更显美好积极。因此,在特定语境下,若话语者欲强调今后全球发展的美好愿景,future可谓佳选。而当涉及世界安全问题,国与国间的和平稳定问题,或是话语者意图突出生死攸关之意时,destiny远比future适合。

谈及外交辞令的翻译,杨明星(2014)认为,那些能表达、传播中国外交理念、对外形象及国际话语权的词,常存在译法不够准确的情况,导致政治内涵被弱化甚至改变了其政治倾向。他强调,翻译外交辞令时,译者应具备标准化意识。为此,杨明星(2014)为外交新词的翻译制定了“四大翻译原则”,即译名统一、政治等效、专业表达、约定俗成。他认为,外交翻译中的外交概念术语具有单义性与唯一性,故我们应促进译名早日统一,争取“一名一译”,避免“一名多译”。但是,译名统一原则是否适用于所有外交辞令的翻译?通过认知参照点理论和概念整合理论的结合,笔者将于下文分析译者的心理认知过程,同时阐释外交辞令是否必须做到译文统一。

(二)基于概念整合理论的认知参照点理论的应用

上文提到,“命运共同体”最早用以描述海峡两岸关系,当时该词未被赋予现今如此丰富的政治内涵及意义。因此概念整合时,认知主体输入空间1作为源语文本的心理认知及图式,包含:一个中国、血脉相连、共荣共损等基本概念;输入空间2作为译语文本的心理认知及图式,其中包含:两者相互依存、利益相关的概念。此时,类属空间中的共有结构及框架为:关系紧密、共存亡。因输入空间1、2中内容不同,受类属空间制约的跨空间映射后,最后层创空间为a community of common destiny。译者作为翻译主体,在尊重客观外部要素(如两种社会语言文化)与承认本身存在的认知制约前提下,在翻译实践中会表现出主观能动性(金胜昔、林正军,2016)。因此,此处特定心智空间的选定与译者所处的时代环境与想表达的意图直接相关。同时,认知主体本身具备自主调节注意力方向及聚焦的能力,正是该能力构成了认知参照点突显性的认知基础(王寅,2005:17)。此时,若译者先对需要认知的客体进行概念化,即认知加工,再在特定的心智空间内选取认知参照点进行信息的进一步处理,将得到不同结果。辅以认知参照点理论后,译者可主观调整认知参照点结构的运行情况,适当缩小认知域范围,将认知参照点定位在输入空间1(心智空间1)中语义突显部分,即血脉相连。如此一来,认知参照点就参与了概念融整合的过程,其所在的输入空间1将优先进入合成空间形成层创结构。最后,在认知参照点的作用下,层创结构最终呈现为:a community of the same blood with common destiny。该译法突出了中国在台湾问题上坚定的政治意向。由此可见,认知参照点的选择将直接影响层创空间的内容。如图3所示:

图3参照点结构运动示意图

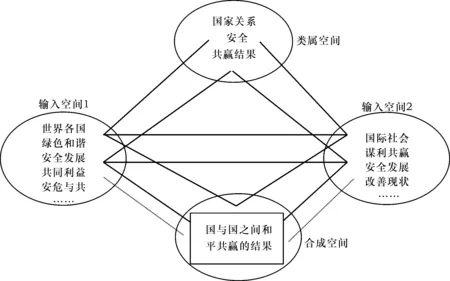

随着“命运共同体”语义的不断发展与完善,说话者赋予了该词更多深层含义。2015年第七十届联合国大会上,习近平总书记在其演讲的第三部分指出,要用构建人类命运共同体的意识来解决现有世界存在的问题。关于如何构建,习近平从政治、经济、文化、社会、生态各个方面做了具体阐述。该语境下,源语文本的心理认知图式及内容为:世界各国、绿色和谐、安全发展、共同利益、安危与共等。译语文本的心理认知图式及内容为:国际社会、谋利共赢、安全发展、改善现状等。类属空间内的共有结构为:国家关系、安全、共赢结果。经过两个心智空间的跨空间映射与匹配后,合成空间的内容为:国与国之间和平、共赢的结果。如图4所示:

2017年1月27日,新华社采访了联大主席彼得·汤姆森。采访中,彼得·汤姆森同样谈到了“构建人类命运共同体”的重要性,其原话为,“Building a community of common destiny for mankind to me is the only future for humanity on this planet”。该例可用作逆向推导,假定彼得所用的destiny为该语境下的最佳翻译。中文语境下,译者对“命运共同体”的认知加工结果,即源语文本心理认知内容为:世界各国、绿色和谐、安全发展、共同利益、安危与共(与上例输入空间1相同)。而该语境下,母语使用者对“命运共同体”的认知加工结果,即译语文本心理认知内容为:国家关系,国际和平与安全,种族、性别、语言、文化包容,合作共赢等。两个输入空间的共有结构类属空间为:国家关系、和平安全、共赢结果。跨空间映射后,合成空间的内容:国与国之间和平、共赢的结果。如图5所示:

图4概念整合过程示意图

图5概念整合过程示意图

值得注意的是,在第七十届联合国大会上,译者将命运共同体译作a community of shared future,而在2017年新华社的访问中,彼得对命运共同体识解结果却为a community of common destiny。从图4与图5看,若仅依靠概念整合分析认知过程,最终所得的整合结果相同,不应出现destiny与future两种结果。由此可见,概念整合只是认知过程的一部分而非全部。因此,在经历对某一概念最初的认知加工后,认知主体形成的心智空间是散乱的,此时,将选择某个心智空间中的突显内容(认知参照点)进行二次认知加工,这一加工过程即“概念整合跨空间映射到合成空间”这一认知过程。据此进行译者的心理认知过程的再分析:译者对“命运共同体”进行初步概念化后,脑中形成了源语文本的认知图式及内容,即输入空间1;输入空间2则为译者需考虑的译语文本认知图式及内容。为提高翻译准确性,二次认知时译者应明确话语者意图,选取特定空间的特定信息作为概念整合动力。因受语境与话语者意图的影响,输入空间2中“和平安全”具突显性,译者以此为整合的源发动力,完成了二次认知加工,最终得到a community of common destiny,该结果最符合译文读者的认知域。同理,第七十届联合国大会上,话语者的意图使译者在认知加工“命运共同体”时,选取突显信息“利益”与“发展”为认知参照点,故产生a community of common future这一结果。上述例子证实了参照点理论的已有观点:对于不同的认知主体,认知域中的信息突显程度不同,同时再次印证了:合成空间中的层创结构会受认知参照点的影响。

(三)命运共同体新译

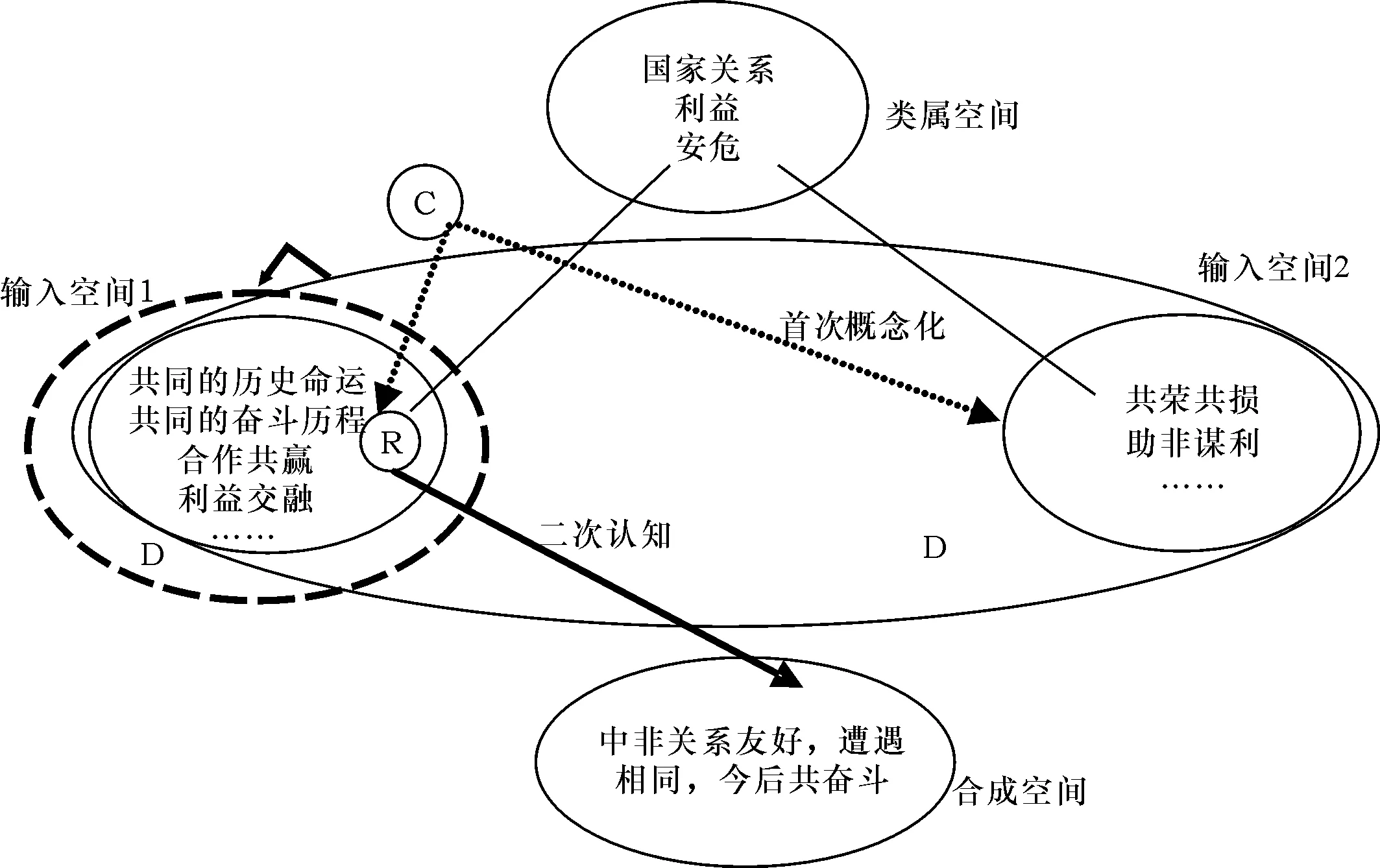

认知参照点具有聚焦功能,可激活参照点所在域中的任何概念,此时,即使认知参照点未以具体词项出现于特定语境中,仍能存于认知主体的心智之中,激活心智空间内的隐性因素(王寅,2006)。认知参照点作为概念整合的源动力,会随环境时代的变化而变化。2015年11月,习总书记与利比里亚总统瑟利夫会谈时表示,“中非历来是休戚与共的命运共同体,是合作共赢的利益共同体(习近平,2015)。句中“命运共同体”出现于前,“利益共同体”出现于后,可见先行的“命运共同体”并不旨在强调“利益”这层含义,从“历来”也可推断出此处强调中非的共同遭遇与经历。基于此,译者先对“命运共同体”进行初步概念化,形成两个心智空间,此时概念整合网络的输入空间1含共同的历史命运、共同的奋斗历程、合作共赢、利益交融。输入空间2含共荣共损、助非谋利。类属空间含国家关系、利益。进行二次认知时,译者根据话语者的说话意图,选取输入空间1中的“共同的历史命运、共同的奋斗历程”作为认知参照点,在此基础上合成空间为:中非关系友好、遭遇相同、今后共奋斗。由此可见,语境不断变换的动态过程下,译者将置身于更多关联信息之中,其需加工处理的信息也随即增多;认知参照点在概念整合的过程中发挥了重要作用,直接影响最后的合成结果。认知过程如图6所示。故此处“命运共同体”译作a community of shared/common experience更为妥当。

图6认知参照点作用下的整合示意图

四、结语

通过概念整合理论与认知参照点理论的结合发现,译者虽依照语义突显来选择认知参照点,但语义突显的认知域范围仍取决于译者自身的选择。随着语境与话语者意图变化,作为整合源动力的认知参照点也会同步发生变化,继而导致最终整合内容的变化。鉴于此,既然概念整合网络与认知参照点都包含动态意义的建构过程,我们可尝试将两者结合,将概念网络的输入空间看作初次认知的心智加工域,再在认知参照点的作用下进行概念整合,借以分析译者心理活动过程、更好地解释认知动因,即译语是如何受到语篇语境、话语者说话意图、听话人的信息接受等方面的影响。此外,通过认知社会语言学视角分析“命运共同体”一词的英译后可得,所有外交辞令的翻译都应做到译法统一是不合理的,即便有约定俗成的译法,也应根据不同场合做出适当调整。