王献唐论文人印章之仿古—从李零《铄古铸今:考古发现和复古艺术》谈起

◇ 周松林

一、“复古”“创新”论

李零在《铄古铸今—考古发现和复古艺术》〔1〕中论中国传统艺术的“复古”,其中一章讨论了文人篆刻艺术的“复古”问题。他认为,中国传统领域的艺术很大程度上是仿古艺术或复古艺术,至于复古艺术的审美趣味,李氏以考古发现加以分析,欲找出“哪些是依托古代,哪些方面是背离古代,哪些方面是创造古代(或伪造古代)”。“复古”,是李氏谈中国传统艺术的基本论调,从中厘出法古、作古的成分,还要看看古人是怎么接受和认可复古艺术的。同时,李零注意到虽然流派篆刻家口口声声说要尊古,但没有谁是“真正复古”的,相反,篆刻家为了跳脱原有流派的束缚,使用其他方法突围,这些方法中李氏总结为两类:一种是参糅众体,学碑版,学封泥,学砖瓦,学泉布,甚至博采甲骨、彝铭和简帛,开拓资源;一种是学凿印急就之势,求粗犷雄健之美,如以吴昌硕、齐白石为代表,“不拘古人绳墨”大刀阔斧,号曰“猛利”的一派”。但是,前者“东拼西凑,风格不协调;学养不足,坐贻不识字之议:特别是千人一面,越追摹古物,越难免重复”。而后者则相反,“思异军突起,以偏师取胜,但刻意求变,变得过分,则流于怪诞,失去篆刻审美的基本前提,效之者,张牙舞爪,剑拔弩张,难免令人厌恶”。最终,流派篆刻家“挣扎于不今不古、不巧不拙之间,其困惑实与近服装设计师同,复古的结果经常是去古甚远”。

李零所论,不可谓不清晰,尤其传统篆刻家突破原有流派束缚的两种办法,于当前印章艺术研究者、篆刻艺术创作者等并不陌生。就当前古代金石器物之艺术史研究,以“复古”的观念作为一条理路,确实有助于印章艺术与其他艺术门类的沟通,但有些问题可能更加复杂,例如文人流派篆刻家“沟通古今”的方法与我们艺术史研究中的“复古”观念是否完全“对榫”,再如或许不同时代的文人篆刻家因时风不同而诉求迥异,还有我们在“风格创新”的风潮中只是将其叙述为“复古为了创新”,即“复古论”又无法脱离“创新论”,等等。五四新文化运动以来的传统,常常以晚明学人反模拟来论说自己的立场与观点,以至于印学研究追随其后。流派篆刻家文彭、何震在时风中变成了反对模拟、主张自由创造的倡导者。李零即紧握文人篆刻家“复古”而“偏师取胜”的特点,厘出“复古”之观念。黄惇无异,在其编著的《中国印论类编》下卷第四编第三节的“提要”中论“模拟”与“反模拟”,认为《顾氏集古印谱》出现,成为讨论摹拟的焦点,反映了万历时期革新派与拟古主义的斗争,就中理论的批判色彩,体现了晚明个性解放的时代思潮。在明代,文人篆刻的审美,带有文人赏玩的意味,有点今天说的“自由艺术”。明代的文人虽然不断地强调风神、古意等远比形模相肖重要得多,但这并不能证明他们就是为了反拟古而创新。今天的写意篆刻,事实上有这一脉络的延续性,可是往往又陷入李零批评流派家的境况,“千人一面”“风格重复”等等,欲突破流派、立自家风格,最终又无多少新意。

赵之琛 蓉舫 1.4cm×0.9cm×1.8cm 故宫博物院藏边款:次闲仿汉之作,丁未正月。

二、金石家论“仿古”及“偏师制胜”

李零论吴昌硕和齐白石“偏师取胜”,并不新鲜,与晚清民国的金石学家吴大澂、马衡对吴昌硕的看法一致。马衡说:“吴昌硕曾入吴大澂幕……写《石鼓文》……阮元及张燕昌之复刻本耳。吴氏又或与赵宧光草篆之说,思欲以偏师制胜,虽写《石鼓》而与《石鼓》不似……其刻印亦取偏师,正如其字。且于刻成之后,锥凿边缘,以残破为古拙。程瑶田曰:‘……工致以媚人。或以为非,则又矫枉过正。自以为秦、汉铸凿之遗,而不知其所遵守者,乃土花侵蚀坏烂之剩馀。’可见貌为古拙,自昔已然,不自吴氏始也。独怪吴氏之后,作印者十九皆效其体……”〔2〕篆刻家师法偏门,以残缺、损坏的砖瓦陶器趣味为好,因不逼“真秦汉”印章,为人诟病。屠隆言:“今之锲家,以汉篆刀笔自负,将字画残缺,刻损边旁,谓之古意……而窃其伤损形似,可发大噱。”〔3〕丁敬刻印毕,“必置椟中,令童子尽日摇之”〔4〕,因制作出来的篆刻作品,完全不合于古印章体制,也不能为些许人满意,方以智就发难:“故作烂碎漫灭,遂为秦、汉耶?”〔5〕对流派家臆为秦汉,甚为鄙斥,黄寓生云:“摹古印,如拟古诗,形拟易,而神理难。以臆为古,与以拙为巧,浅为朴,残破其刀法,而色取于古人,此何异优孟衣冠,而寿陵馀子之步也。”〔6〕色取古人,衣冠而已,非真秦汉也。

愈往近代,见古印章者愈多,对仿古色之批评愈甚,然后来者逾越前人依然屈指。文彭、何震创生浙派,影响至深,直至今日沿袭不断,流派递进的脉络中,赵之谦以近秦汉之法,涤除沿袭之病而风规自立。黄牧甫推崇赵之谦,皆因其篆刻笔画光洁近真秦汉之气(凿刻金属,笔画光洁,无风蚀残破)。与吴大澂等金石器物学家交游甚深的黄牧甫对秦汉印章过眼不少,“凿金”之气在其作品中表现得淋漓尽致。这样厘下来,好像是一条不断逼真、复原秦汉的篆刻史线,但是被诟病为不能逼“真秦汉”的吴昌硕、齐白石,沦为“创造风格”的“偏师取胜”者,即便他们自己不断强调“宗秦汉”。黄牧甫对不能逼真秦汉者,以西子之颦论之;白石则作削、磨愁人之语,他们与吴昌硕趣味相左,然而“复古”的艺术史观念下,文人篆刻家的这种“创新”理路最易忽略黄、齐之迥异处—一个自我作古、一个“能为真秦汉”。

赵之琛 金石千秋 2.5cm×2.5cm×4.7cm 故宫博物院藏边款:赵之琛拟汉。

赵之琛 甄胄书生 2.2cm×2.2cm×5.5cm 故宫博物院藏边款:次闲仿汉之作。

高凤翰 神彩焕发 2.8cm×2.8cm×6.5cm 故宫博物院藏边款:仿明苏尔宣作白文法。高西园作。

上述对文人篆刻艺术家的批评,往往源自金石学家,需要强调的是,这种批评有着几分“知识主义”的色彩。晚清民国时期大量见识金石器物资源的篆刻摹古者,往往以古物为准,王石经即为代表。罗振玉对王石经推举道:“迄乎晚近,潍之王石经,粤之何伯瑜,又得古拨蜡法,能仿效古官、私玺,精雅渊穆,启前人已失之途径,至是刻印之术三变,观止矣。”〔7〕罗氏认为王石经得古人拨蜡法,掌握古代印章制作的知识,能启前人已失之途径。吴大澂、陈介祺对王石经亦是推崇,吴氏还专门委托陈介祺购买王石经的印章:“西泉先生刻印至佳,为近代所罕见。苦于远道无由寄石,敬求代购青田或寿山石印二方,请西泉先生赐镌‘愙鼎斋古金文’六字,或仿汉白文或仿钟鼎文,或作古吉金,乞酌之。一刻‘恒轩藏石’,即于销拓中代送润笔为感。石之大小不拘,倘得尊者边款数字尤幸。”〔8〕陈介祺还批评喜新好奇者,来推扬王石经:“今之好古者皆喜新好奇,喜新则反常,好奇则背正,而识见远于古矣。西泉作印,于篆文刀法必求之古。若无甚新奇者,而不知其无一近时人习也。”〔9〕王懿荣直言王石经刻印一笔一画都从古印章中来:“西泉四兄与荣为戚好,生平最嗜古印,寝馈甚深。其所作印一笔一画纯从古印得来,故生于道咸以来,竟无邓石如、陈曼生一字阑入也。惟雅不喜为俗人落墨,人故甚忌之。”〔10〕从罗振玉、吴大澂、陈介祺、王懿荣等学人对王石经的评论即可看出,他们审美事实上与其学术本色有着极大的关系。他们多以“古”为准,以至于让我们联想到这个“古”就是古代出土的资料,而这种以新出土文物为准的方式着实有几分“知识主义”的意味。

三、王献唐论《治印家之仿古》

假若“复古”“创新”的观念能够帮助我们推进对传统文人印章艺术的深入、了解古代文人流派篆刻的一个面向的话,那么王献唐论《治印家之仿古》可能更容易帮助我们理解“复古”或者更准确地说,其论在宋元已将的传统文人“印宗秦汉”观念的基础上做出了进一步的梳理,即其厘出传统文人篆刻家“仿古”—“能真秦汉”的历史进程,以及这个进阶中每个进境的基本情况。

王献唐论《治印家之仿古》〔11〕,先论明代集古印谱的问题,究其根本,古代篆刻家仿古,多以印谱为准,仿的是纸上的“印迹”—古印之影,鲜有见识真秦汉印章者。需赘述,官方之仿古则依照正史中记载的“谬篆”“填篆”等概念制作印章,所以才有王献唐所言“明秣陵甘氏暘印正,国朝官印,文用九叠,以曲屈平满为主,不类秦汉私印,本乎宋元”。对于“盘曲”的毛病,宋元一些人已经有了较为清晰的认识,且提出“宗秦汉”,可治印者难见秦汉,因为集古印谱寥寥无几,原印钤本的流传更少,所以想学的人,苦无取资,流于空谈。这样的局面直到隆庆间才有了一些改观,“武陵顾氏,集古印为谱,行之于世,印章自荒,自此破矣。好事者始知赏鉴秦汉印章,复宗其制度”。(其实,复其制度,方可为真复古。)不过,当时急于射利,多寄之梨枣木,这样一来问题又出现了,“剞劂氏不知文义,有大同小异处,则一概鼓之于刀,岂不反为之误”,“所印行诸书,率出木刻,原印神形,十失六七,学者漫以失形之印集,奉为圭皋,从而摹仿,乌能得髓”。这样严重失真的印谱,在当时远多于原印钤拓者,更别说揣测真古印之面目了,不过还是有“博古者知辨邪正法,遂得秦汉之妙耳”。但有真眼力者毕竟不多,当时主流还是“文何诸家印派,风行宇内”,多数印人难脱文、何窠臼。秦汉印章,在当时只是“新奇可喜”,偶有为之,更难找到专工者。遗憾的是学者多师法“木刻之秦汉,非真实之秦汉”,以至于“秦汉仅为口头禅,借以标榜印品耳”。

无印谱,印章艺术之推进即遇困境,然而有了印谱,亦有其难处。秦汉印章仅以木刻之痕迹流传,实不能显秦汉印章之真精神。这种窘境直到乾嘉时期才有所改观,“如汪氏汉铜印丛,查氏铜鼓书堂诸谱,类以原印钤行,学者得见秦汉真影”。“真影”在王献唐看来极为重要,它开启了文人印章艺术真正的高峰的到来,“印人辈出,最为称盛”。虽然古印章资料的大量出现带来的印谱兴盛,直接导致文人印章艺术的高峰,但是王献唐却还要继续分出“真秦汉者”。

在王献唐看来,邓石如并非“真秦汉”,虽然他能领袖印坛,“实乃以汉篆法制印,非以汉印法治印,衣钵递传,别张新帜,仍不能为真秦汉也。又如浙派诸子,亦能标奇领异,绳与秦汉,乃面目各异,殆以作者之性灵工力,参以汉代书法,熔化一炉,别创新域,与完白山人方法略同,仍是浙派之印,非秦汉之印也”。“印从书出”乃邓石如、吴让之推向极致,于书法、篆刻之间的互通上打开新的局面,但这在王献唐看来并非“真秦汉”。那么谁是“真秦汉”者呢?王献唐认为黄小松、桂未谷“形神最能逼肖”。黄、桂为何能够“形神最能逼肖”秦汉,因为二人遍观南北秦汉印章收藏,“故能登堂周奥”。另一层面其实也意味着印谱亦不能完全传示秦汉印章之真精神,所以,宗法印谱者,“与黄桂独殊”,黄、桂乃见识真秦汉古印章者。虽然黄、桂擅长仿治汉印,但不能治秦印,更不能治古鉨,因为“以彼时之鉴裁,对此尚未分清故也”。

桂馥 臣心如水 4.1cm×4.1cm×10cm 故宫博物院藏边款:圆则中规,方则中矩,或横牵而直竖,或将放而更留,此汉印不传之秘,桂馥。

不过道咸以降,“印学与金石泉币具进,陈簠斋,吴子苾,吴清卿,郭申堂,高翰生等,竞事收藏,鉴别亦精。其制度文字年代,更能索研入微,两周秦汉,略无混淆,所出各谱,亦远迈康乾诸代,更无论宋明矣”。此时,各普层出不穷,王石经常与陈簠斋、郭申堂、高翰生等交游,“簠斋之指授,乃专学治印”,西泉“白文以汉为宗,几可乱真”,“乃真能为汉印者”,“间仿白文秦汉,亦皆入妙”。但王氏不擅长细朱文小鉨,且“其大鉨更以彝器文字入之,拘而不化,章法刀法古穆之趣,与周鉨不侔。彼盖以簠斋之夙教,欲以金文入印,自辟蹊径者也”。这与上述金石学家论王西泉治印者,迥异。那么较之王西泉,王献唐认为黄牧甫、黄佐臣更进一步,“能为秦汉,模仿逼真”。只是黄佐臣力趋工整,而黄穆甫稍加变化,牧父“意境刀法,优于佐臣”。直到晚近,能“印宗秦汉”者,十之五六,多数从浙派脱出。“然有能为真秦汉者,亦有能为真古鉨者,其学古玺,又在西泉穆甫诸家以上,工力即或不及,格局特为正确,是可优于咸同诸家矣。”从提出学秦汉,到能仿至“真秦汉”,历代篆刻家对秦汉印章不断深入认知的历史,被王献堂勾勒了出来。

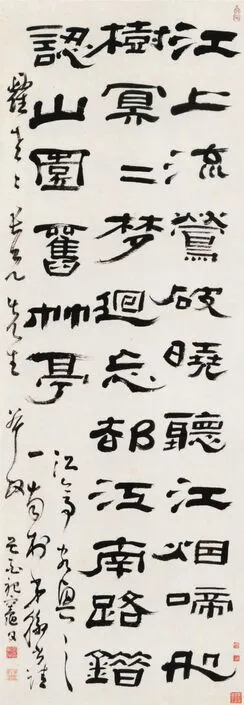

[清]高凤翰 隶书江亭客兴诗轴 139.9cm×48cm 纸本 1729年 上海博物馆藏释文:江上流莺破晓听,江烟啼处树冥冥。梦回忘却江南路,错认山园旧草亭。江亭客兴之一。南村弟翰书请耀老老长兄先生斧政。己酉祀竈日。钤印:高凤翰印(白)

结 语

李零的“复古”视角观察流派篆刻,并未针对这些流派篆刻内部的审美之不同取向加以甄别。我们没有足够的证据证明不逼“真秦汉”而口口声声说自己宗秦汉的吴昌硕、齐白石的审美比王石经的审美优越。但早在明代,顾氏《印薮》的出现时,面对“真秦汉”,文人就出现了讨论。王穉登《苏氏印略跋》:“《印薮》未出,刻者草昧,不知有汉、魏之高古;《印薮》即出,刻者拘泥,不能为近代之清疏。拘今之病病俗;泥古之病病滞。”〔12〕在王穉登看来,苏宣的妙境,在于通古今,且能接轸复甫、寿承、禄之,那些拘泥于秦汉印章的刻手,是不能梦见的。董其昌云:“何雪渔始刻画摹之,虽形模相肖,而丰神不足。”〔13〕李流芳则为文彭、何震“不能复古秦汉”而辩解:“印文不专以摹古为贵,难于变化合道耳。三桥、雪渔其佳处正不在规规秦汉,然而有秦汉之意矣,修能此技,掩映古今,皮相者多,且与言秦汉可也。”〔14〕不规矩秦汉,合乎道,有秦汉之意。远在流派篆刻创发时期,人们已经意识到学“古”,并非仅仅要“复原”到古代。

王献唐沿着“能为真秦汉”的脉络叙述了他的篆刻艺术简史,所谓“仿”即“能为真秦汉”。王氏将宋元至晚近的文人印章艺术的几个阶段划分出来:元明以降,“朱明嘉隆以前,但昌言秦汉,空无其实。万明初清,乃始稍稍仿之,格于木刻失形之印谱,似而不真。乾隆以来,有能为真秦汉印者,然不能为周秦古鉨也。咸同而还,能为周秦古鉨矣,秦印尚能肖真,周则未的,晚近进而能为真周鉨矣”。王献唐论宗“真秦汉”,既不同于常论“印宗秦汉”者,也不同于时下印章艺术史的“复古创新”论;其关注出土资料对文人印章艺术之影响,但又于此脉络不断深入究讨,进而分出每个时间段落,别出不同。试想,以此脉络进一步深究仿古印人是审美诉求为何,以及他们之间的不同乃至造成不同背后的缘由,或许“复古”之观念才将有助于文人印章艺术史的丰富饱满。