国内外城市绿地空间正义研究进展

何 盼

陈蔚镇*

程 强

赵 亮

20世纪60年代,西方城市出现大量非正义和地理不公平的问题,性别、阶级、社群、民族矛盾的不断加剧促使了关于城市空间正义研究的出现。列斐伏尔的城市权利、大卫哈维的社会正义和爱德华·索亚对空间正义的讨论,均表达出对当时权力、资本统治下城市空间的激进批判。

城市绿地空间作为一种公共物品,具有许多公认的经济和生态效益,包括改善空气质量、缓解城市热岛效应、增加娱乐休闲空间、提高居民审美价值,以及促进居民身心健康等[1-2],因此也被认为是城市规划中公共资源分配的关键部分。然而有研究指出,城市绿地在城市发展进程中的总量变化、对不同需求人群的配置状况,以及其内部环境资源的使用情景等存在着不公正的现象。有学者在全球范围内,对六大洲100个城市的城市景观指标与人口、社会经济因素、气候因素及地形特征等进行分析比较后发现,城市地区经济的不平等与破碎的绿地格局存在着正相关关系[3]。随着当下全球社会环境的日益复杂(移民危机、贫富差距不断扩大等),城市绿地空间在分配和使用上也经常表现出特权和不平等[4],更需要绿地空间的弱势群体和边缘化群体却在绿地空间使用上受限[5-10]、在规划决策中仅有微弱的政治话语权[11]。城市绿地空间正义研究日渐成为国际城市规划与管理相关研究关注的重点。

本文通过研究2007—2017年间有关城市绿地空间正义的国内外相关文献,梳理该领域的主要研究方向和发展趋势,探明其局限性和突破方向,为国内城市绿地建设公共政策的研究与实践提供基础。

1 研究方法

本研究针对城市绿地空间正义,基于中国知网(CNKI)文献数据库和科学引文索引(SCI)核心合集数据库,采用内容分析法并借助CiteSpace①等科学计量工具,对检索结果展开科学图谱分析。数据收集时间为2018年5月。

在SCI核心合集限定检索主题词为“Spatial Justice”,文献类型为“期刊”,语种为英语,时间跨度为2007—2017年,检索结果为847条;增加检索限定词“Green Space”后,检索结果缩小为46条。在CNKI文献库中以“空间正义”为主题词,时间跨度为2007—2017年,检索结果为338条;以“空间正义+城市”为主题词进行检索,检索结果为211条;当以“空间正义+绿地”为主题词进行检索,检索结果仅1条。

2 国内外研究现状概述

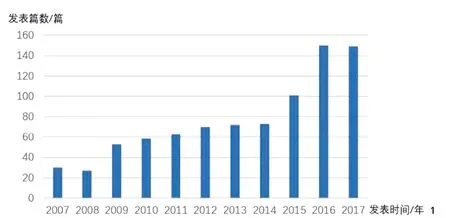

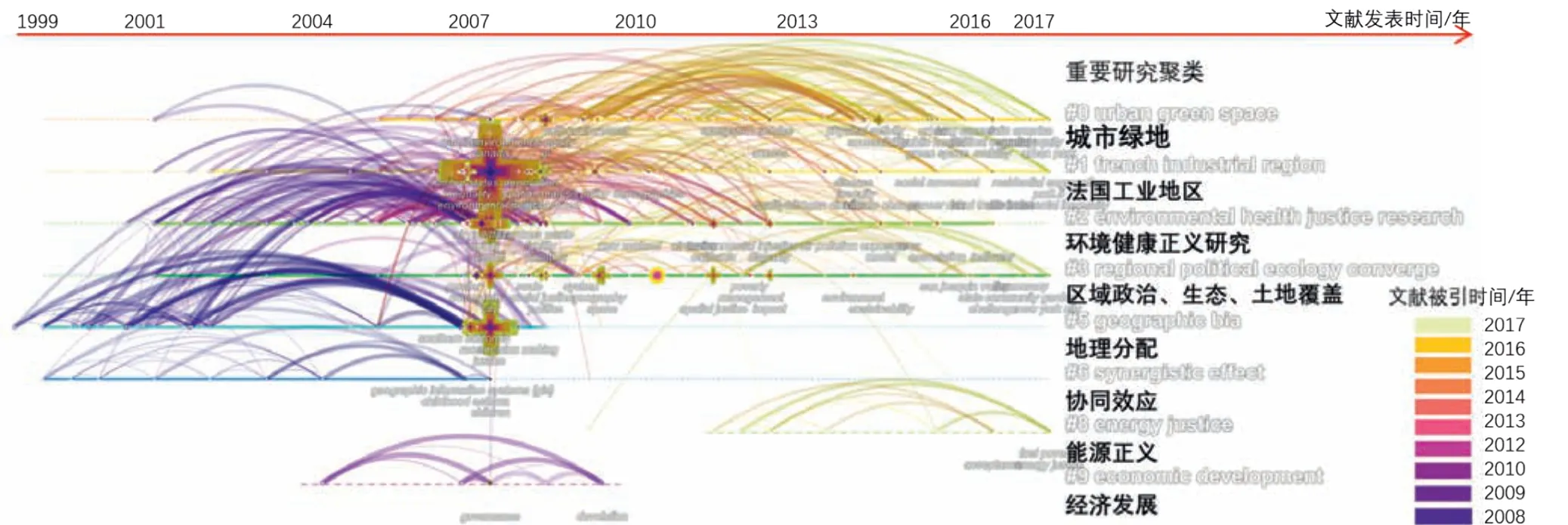

国际上对于“空间正义”的研究热度自2004年起逐年上升,2014—2017年间相关论文发表数量更是成倍增长(图1)。这些论文一半以上来自英美两国,中国仅占6.6%,论文多集中在环境科学、地理学和城市研究等领域(图2)。“环境正义、正义、平等、不平等、种族、健康、空气污染、城市、地理、空间、绿色基础设施”是空间正义研究中最为核心的关键词(图3)。运用CiteSpace的LLR算法对图3结果进行聚类分析,得到8个主要的聚类标签(图4),1999—2008年间,空间正义的研究主要集中在“地理分配”“环境健康正义研究”两大聚类中。“城市绿地”这一聚类的研究直到2008年后才逐渐成为国际上空间正义研究的重要聚类之一,相关研究多集中在美国和中国,分别占了18和9条;其中刊文量最大的2本期刊为《景观与城市规划》(Landscape and Urban Planning)和《城市林业与城市绿化》(Urban Forestry & Urban Greening),刊文量分别为15、5篇。

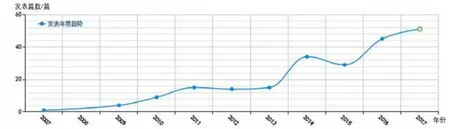

国内对于城市空间正义的研究从2007年起逐年增加(图5),内容大量集中在空间生产、城市化、城市权利、城市更新和空间隔离等方面[12-16],由此引发了大量对城市贫民窟、保障性住房、城市路权、住区隔离等问题的讨论,对城市绿地的空间正义研究目前还十分缺乏。值得注意的是,在SCI核心合集检索结果中,已有一些国内外学者开始对国内某些一、二线城市如上海[17]、深圳[18]、杭州[19]的城市绿地空间正义问题进行讨论,但多以外文形式发表,在中文语境下的相关讨论较少。

图1 国外空间正义研究发展趋势(数据量:847篇文献)

图2 国外空间正义研究所在的主要学科领域(数据量:847篇文献)

图3 国外对空间正义领域研究的关键词共现网络(数据量:847篇文献)

图4 国外空间正义领域研究聚类分析结果(数据量:847篇文献)

图5 中国知网城市空间正义研究相关论文发表趋势(数据量:211篇文献)

综上所述,国内外对于空间正义的讨论,早期通常集中在工作、住房、交通、医疗等基本生存空间导向的话题。列斐伏尔认为:在非正义的城市空间生产过程中,所有日常行为带来的最终结果,都将不断地引起偏向富人的再分配[20],因此对城市空间正义的研究,可深入到人们日常生活中的方方面面,如爱德华·苏贾在《寻求空间正义》一书中就以洛杉矶巴士乘客联盟为例,论述了市中心少数族裔穷人争夺城市交通空间平等与正义的过程[21]。与之相比,虽然绿地也是一种重要的城市空间类型,但国内外有关城市绿地空间正义的讨论是近10年才开始出现的,尚属城市空间正义研究的前沿领域。

3 国内外有关城市绿地空间正义研究的主要讨论方向

通过内容分析法对国内外有关城市绿地空间正义的检索结果进行分析,可定性归纳出以下4个主要研究方向②:1)城市绿地的空间分配正义研究(31篇);2)城市绿地供给过程中的程序正义研究(6篇);3)空间正义视角下城市绿地的社会、经济效益评估(9篇);4)缓解城市绿地非正义现象的相关策略研究(15篇)。

3.1 城市绿地的空间分配正义研究

早期城市规划领域对分配正义的研究多集中在一些环境负担设施(如垃圾处理厂)分布的不公平性方面,随后,一些具有正面效益的公共资源开始成为分配正义研究的热点。探讨城市绿地空间分布的不均衡性和某些特定社会群体之间的关系,在学术研究和政府管理层面都被认为与空间正义问题相关[10]。该类有关分配正义性的评估主要采取以下几种方式。

1)城市公共绿地空间的基尼指数研究。基尼指数通常被用来判断收入分配公平程度,但考虑到在社会公平的语境中,收入分配与公共资源分配具有一定的相似性,因此也有学者将其应用在城市公共绿地空间分布研究中[6,10,22],通过绘制“人口-城市绿地资源”曲线来反映城市公共绿地资源在统计人口中的分配状况。这种评估方法能直观地反映公共绿地的分配状况,但却无法呈现分配不公平的空间表征。同时,由于只计算总人口指标,因此也无法反映出对特定人群的不公平。

2)绿地空间的可达性研究。大量有关城市绿地分配正义的研究均以绿地的可达性,即到达绿地的物理距离和时间作为量化标准。这类研究通常包含2层维度:第一层维度,确定可达性的阈值(通常是有关城市绿地空间规划的规范指标,例如人均绿地面积、不同类型城市绿地服务半径等),来检测研究范围内的绿地空间分配是否达到该阈值[6,17-19,23];第二层维度,将城市绿地可达性指标叠加不同空间单元上人口的社会学属性,计算不同社群间绿地可达性的差异,通过GIS空间分析技术和空间计量经济学的分析方法,对城市绿地的空间布局和社会群体空间聚类之间的关系进行计量分析,从而判断空间分配上是否存在空间分异[6,24-27]。

对比国内外研究可以发现,欧美地区国家对城市绿地分配正义的研究普遍都反映了绿地空间分布在不同民族、不同收入阶层之间的明显差异性[4,6,28]。而对于中国城市绿地的空间分配是否正义则存在不同结论。有学者指出国内城市的绿地空间分布并不总是公平,人们对绿地空间的获取程度与其社会经济地位和本地化水平密切相关[29];但也有学者指出,中国城市在公共绿地的空间分布上是相对公平的,甚至在分配上更倾向于弱势群体[24,30-32],有学者将这一原因归结为中国在市场化改革之前社会主义时期形成的一个空间路径依赖[32]。但也有可能是因为存在有统计学中的“幸存者偏差”现象,导致结论出现一定的误差,那些被忽视的数据包括:1)国内研究所使用的政府人口统计数据,只包含有常住人口及其相关的社会属性,流动人口等特殊社会群体通常被排除在统计之外;2)当研究利用购房者的房地产交易数据进行绿地价值评估,进而反映社会公平性时,因数据本身即是购房者人群所反映的数据,导致租房阶层等更为底层的社会群体数据往往会被忽视。

3.2 城市绿地供给过程中的程序正义研究

许多研究空间正义和环境正义的学者认为,在对城市空间进行规划决策和执行过程中,程序上的正义至关重要。有些学者认为程序正义必须明确一个民主的进程[33],也有学者认为存在一些其他的方式来体现程序正义中的包容性和公共参与的质量[34]。在程序正义中,“公平”或是“正义”不仅取决于结果,同时也等同于“一个人是如何被对待的”,或是“期望被对待的方式”[35]。

对于城市绿地的空间生产过程,其程序正义的评估需要对不同权力关系的管制过程进行详细评估,评估的关键点通常包括[11]:1)在城市绿地规划和管理过程中如何识别不同的社会群体,以及这些社会群体的参与意味着什么[36];2)不同社会群体中的个体在规划决策过程中的介入方式,即如何被邀请参与到规划决策过程中;3)在决策过程中,人们是怎样随着时间的推移进行谈判、争议、达成共识或出现冲突;4)在分配规则和使用规则的制订过程中,不同社会群体中的个人期望是如何被体现的。

在探讨中国城市规划程序正义问题时,由于大量西方学者普遍认为“党政集权是中国权利系统的特征”,因此程序正义问题的研究与西方有着本质上的区别。例如著名规划学者约翰·弗里德曼(John Friedmann)在《中国的城市变迁》(China's Urban Transition)一书中描述中国市民在公共领域中的民主参与程度与西方社会的不同:“……在欧洲、北美等地区,公共领域属于民主政治的范畴……这种政治在中国农村以外的地方并不存在……至少从西方的视角来看,中国的政治体制仍然处于不平衡的状态。[37]”

必须承认,与西方民主政治国家相比,我国目前城市规划中的程序正义研究仍处在探索阶段,城市绿地作为城市公共基础设施中的一部分,其在规划、建设和后期管理过程中公众能够参与其中的内容较少,且处于一个较为被动的状态,弱势群体的话语权表达更是十分有限。因此,在城市空间生产过程中,中国程序正义的复杂性要远胜于西方民主体制下程序正义所讨论的内容,而该领域的深入探讨也通常被中西方规划学者所回避。

3.3 空间正义视角下城市绿地的社会、经济效益评估

城市绿地空间可以提供各种生态服务功能和社会环境效益,也可能带来一定的经济效益,而这些效益也正是非正义性形成的根源。虽然国内外已有大量研究探讨了城市绿地的各类效益,但是在空间正义视角下的效益评估研究还很有限,未来可能成为城市绿地空间正义研究的关键领域。

香港学者Wendy Chen对2001—2009年间中国285个城市在城市化进程中,政府土地财政收益和城市绿地空间的总量进行面板数据计量分析后证实,中国在城市化进程中政府的土地财政收益与城市绿地,尤其是城市公共绿地面积之间由正相关关系逐渐转向负相关关系。早期中国土地财政收益虽然为城市基础设施的建设(包括城市绿地)提供了资金来源,但是随着政府对土地财政依赖性逐年增加,城市公共绿地的总量正在随之减少,这进一步说明中国城市绿地的社会不平等现象正在恶化[38]。国内学者赵亮等运用计量经济学的联立方程模型,对不同类型的投资、城市空间(特别是城市绿地空间)以及GDP构成的资本积累与循环关系进行了实证研究,结果证明,在中国每100万人民币的固定资产投资可增建0.899km2的城市绿地,并带来175万人民币的GDP增长回报。该研究证实了城市绿地建设对城市发展所带来的宏观经济效益,但也指出,城市绿地建设所带来的GDP回报仍远低于居住用地的GDP回报,完全资本化运营的城市空间生产过程势必会导致城市绿地的缺失以及分配上的不公,而政府的宏观调控是唯一能够保证城市绿地分配公平底线的政治手段[39]。

也有学者尝试使用经济学的研究方法将城市绿地的社会效益进行量化,从而进一步判断城市绿地供给是否公平正义这一问题。国内学者肖扬利用Hedonic方法③对上海绿地空间的支付意愿及所反映的空间公平性进行了评估,评估结果显示上海的房价并未受周边公共绿地的显著影响,人们对小区内私有化绿地有着更大的偏好,因此中国城市绿地空间正义的问题很有可能与绿地私有化有关,绿地私有化带来的公共绿地发展的衰落,将最终影响低收入的无产阶级[40]。

3.4 缓解城市绿地非正义现象的相关策略研究

部分研究在指出城市绿地分布的非正义现象后,继而探讨了一些缓解这一现象的相关策略,主要集中在以下2个方面。

1)对绿地规模等级和形态上的探讨。Tan等对新加坡不同等级公园的分布进行研究后表明,聚焦更小尺度的邻里社区公园,将有助于实现社会各阶层、各种族公平使用城市绿地[23];Ngom的研究则指出,线性结构的绿地空间对改善区域绿地空间分配的公平性能够起到更大的作用[41]。

2)创造更加多元、无障碍的绿地空间。Wende等认为,在拉丁美洲国家,一些城市绿地空间所形成的大多是符合中产阶级消费需求的城市景观,是一种为了资本的经济利益或政治权利的展示而出现的空间生产过程,这些城市绿地空间在管理运营过程中,出现了对弱势群体在使用上的隔离和阻碍[28],Ibes结合特定的社会背景和自然环境条件,提出了一种新的、多维度的公园分类方式,强调了不同类型的公园在空间分布、空间设计以及建筑环境中的差异性和多元性;Dooling的研究指出应该承认流浪汉在城市绿地中合法居住的权利,并设置相应的设施和管理条例,让这类弱势群体能够保留城市绿地作为他们“最后的家”的权利[42]。该类研究均强调了城市绿地在使用过程中的多元性和包容性,而这将有助于缓解城市绿地空间的非正义现象。

4 未来研究趋向

城市绿地的空间正义研究目前已经成为国际规划学界的重要议题,除了上述总结的4个研究重点方向外,该领域的研究难点和创新突破点还可能围绕以下内容展开。

4.1 空间正义、环境正义与景观正义的概念界定与辨别

在SCI检索结果中,大部分论文的关键词同时也包括了“环境正义”(Environment Justice)“社会公平”(Social Equity)等相近概念。SCI检索库中对这些与空间正义相近似的研究议题并没有做直接的区分,这些不同概念之间的研究领域存在着大量重叠。在国内城市规划、风景园林等学科的期刊中,已有一些讨论国内城市绿地分布公平性的文章,例如唐子来、顾姝[22,24]、尹海伟、孔繁花等[43]对上海市城市绿地可达性和公平性的评价研究,以及江海燕、肖荣波等[29]对广州公园绿地消费的社会分异特征研究等。由于这类文章其关键词为社会公平,因此并未出现在以“空间正义+绿地”为主题词进行检索所得到的检索结果中,但这类论文本质上与国际上讨论城市绿地空间正义的研究高度相关。

在人居环境学、社会学等研究领域,对城市不同类型空间在分配和使用过程中“公平性”和“正义性”的探讨是一个永恒的话题,对城市绿地的空间正义研究则处于相对崭新的阶段,目前学术界已经出现了一些对 “环境正义”[44]“景观正义”[45]等与“空间正义”相似研究概念的探讨,未来对这些研究内容的辨明将会随着研究的深入而不断展开。

4.2 对空间正义导向下生态绅士化现象研究

有学者指出,由于城市绿地空间的外部效益,其开发建设过程将会出现生态绅士化(Ecological Gentrification)现象,即公共绿地建设带来周边城市环境的改善,随之而来的周边住宅、商业租金的上涨,最终将导致周边本应受益的贫困居民面临生活成本上升的困境[42]。因此,城市绿地的建设就会出现“陷阱”:增加公共绿地建设能够促进城市公众健康,改善城市环境,缓解城市公平正义的问题,但随之所带来的生态绅士化现象又在无形中剥夺了弱势群体享有方便进入绿地空间的权利,进而加剧城市空间的非正义性[46]。在国外文献中,已有的一些研究开始对绿地建设自身产生的空间正义性陷阱进行讨论[42,47-48]。Curran等的研究以纽约布鲁克林的 “Just Green Enough”项目为例[46,49],尝试通过小而微的社区参与更新项目进行地区的绿地环境改善,来避免大规模城市更新带来的社会不公,作为缓解生态绅士化负面作用的方式之一。

随着国内城镇化进程不断加快,城市建设中出现大量以城市绿地建设为景观触媒的城市更新项目,这些城市绿地空间生产所带来的生态绅士化现象和随之出现的社会非正义问题,值得未来研究的深入探讨。

4.3 基于正义视角下城市基础设施多目标利用的策略

在美国,已有相关实践项目开始探索在对城市基础设施进行多目标利用的同时,将城市绿地的公平正义需求纳入考量体系中,以缓解城市绿地供应不公平的现象。这种多目标利用方式包括绿化剩余的城市土地、重新利用淘汰或利用不足的交通基础设施、将城市灰色水利基础设施与绿色基础设施相结合等。Heckert等学者针对美国费城水务部门绿色基础设施的建设项目,开发了一套公平性评估框架,旨在解决该项目的资金分配、社区优先建设等级评估、参与建设的合作伙伴和建设类型的选择等有关城市绿地空间分布公平性的问题[50]。Wendel等对美国佛罗里达州坦帕市(Tampa)城市绿地和水景在可达性、多样性和规模等要素进行公平性评估后,提供了3种综合雨水管理的开发情景,不同情景下的开发方案将实现城市绿地和水景在分配正义上不同程度的改善,进而探讨了环境正义和城市水管理之间的联系[51]。这些研究均开始尝试在空间正义的语境下,在与城市绿地空间结合的城市基础设施规划项目中,增加对社会需求和空间正义的考量,以改善城市绿地分配正义的问题。

在国内,正在如火如荼进行着的海绵城市运动,同样也是将城市绿地与城市雨水基础设施相结合、进行多目标利用的一种探索,其作为一种自上而下的公共政策,可以视作是一种影响着城市绿地空间生产过程的动力机制。目前国内对海绵城市的研究多集中在具体的生态策略和市政建设技术措施上,基于空间正义的视角如何有效地将社会需求融入海绵城市建设,将是未来重要的研究方向之一。

4.4 大数据分析与社区参与相结合,探索中国城市绿地规划与管理的程序正义路径

欧洲已有研究正在探索能够促进城市空间正义的公众参与模型,Raymond等和Laatikainen等提出通过公众参与地理信息系统(Public Participation Geographic Information

Systems,PPGIS)收集城市居民在城市绿地中的活动数据,将其与每个居民的性别、年龄、学历、收入和房产情况等社会人口数据进行计量分析,最终实现城市绿地空间的优化[52-53]。除PPGIS外,还有越来越多的数字工具被用来促进城市规划和管理过程中与公民的有效对话,而这些都为城市空间规划中程序正义的探索提供了实践路径。

在互联网经济快速发展的背景下,由于大数据、人工智能、智慧城市等新的城市数据收集和管理手段不断出现,城市空间信息和人群个体特征能够越来越精确地被描述,从而弥补了传统空间数据精度不足、社会人口统计数据中缺乏个体数据等问题。同时,与大数据的结合有助于构建城市绿地建设的公众参与体系,精准定位不同弱势群体的社会需求,帮助进一步实现城市绿地的空间正义。

注:文中图片均由作者绘制。

注释:

① CiteSpace是一款由美籍华裔学者陈超美博士在科学计量学、数据可视化背景下开发的一款引文可视化分析软件,主要用以呈现科学知识的结构、规律和分布情况(详情见官网:http://cluster.cis.drexel.edu/~cchen/citespace/)。

② 该部分以SCI中检索得到的46篇论文作为分析对象,部分论文涉及多个研究内容,因此统计结果总和大于46。

③ Hedonic研究方法在用来评估公共物品的价值时被广泛应用,主要是利用房价来对影响房价的其他物品进行定量的价值评估手段。