政府教育投入对居民家庭消费的“挤入效应”

政府教育投入对居民家庭消费影响是挤出还是挤入,学界仍存有争议。基于2014年中国家庭追踪调查微观数据实证检验政府义务教育投入对居民家庭总消费及不同类型消费 (食品消费和非食品消费)的影响,研究结果显示:政府教育投入对居民家庭消费产生了“挤入效应”。具体而言,学校所处位置越倾向省会城市和就读重点学校与居民家庭总消费增长显著正向关联,对居民家庭食品消费和非食品消费也具有显著的“挤入效应”。这表明,政府义务教育投入刺激了居民家庭总消费增长,并未以削减消费为代价。进一步研究发现,政府义务教育投入对居民家庭消费的“挤入效应”会因城乡差异而表现出异质性。

一、引 言

经典经济学理论认为,政府支出具有“挤出效应”和“挤入效应”。新古典主义支持“挤出效应”观点,认为政府收入主要源于税收,政府支出增加将会造成居民赋税加重,导致居民家庭可支配收入减少,消费受到抑制。凯恩斯主义支持“挤入效应”观点,认为增加政府支出会驱动社会总产出或总收入增长,进而促进居民家庭可支配收入水平和消费水平提升。政府教育投入作为政府支出的一方面,也同样存在这两种效应。能否通过增加政府教育投入促进居民家庭消费增长,学术界仍存在争议。杨汝岱、陈斌开考察高等教育改革与居民消费之间关系时发现,高等教育改革对居民消费具有显著的“挤出效应”,会使得有大学生的家庭消费倾向下降12%,进一步,将引入教育支出个体生命周期模型后研究发现,高等教育改革对居民家庭消费的影响主要集中在教育支出的前后十年内。[1]石柱鲜等研究发现,无论是长期还是短期内,政府文化教育支出对居民整体消费增加产生了“挤入效应”[2];丁颖利用我国1996—2008年省级面板数据实证研究发现,政府财政教育支出与城镇居民和农村居民家庭消费是显著正相关的[3];张苏秋和顾江研究发现,政府教育支出通过影响居民文化消费意愿或消费倾向实现对文化消费产生溢出效应[4];Brooks等利用中国省级面板数据研究发现,政府教育支出对居民消费不存在显著影响[5]。

以上文献研究表明,政府教育投入对居民家庭消费增长的影响既可能是“挤出效应”或“挤入效应”,也可能不存在显著影响。但这些结论都是基于宏观层面数据研究,对于微观层面的家庭消费是否也是如此呢?相关研究甚寡。特别是,还未有文献从微观视角探讨政府义务教育投入对居民家庭总消费及不同类型消费的影响究竟是挤入还是挤出。回答以上问题需要通过现实微观数据进行实证检验。

为此,本文从学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及孩子就读学校是否为重点学校三个方面来衡量政府义务教育阶段教育投入状况,并利用2014年中国家庭追踪调查微观数据(CFPS)实证检验政府义务教育投入对居民家庭总消费及不同类型消费(食品消费和非食品消费)的影响。研究结果显示,政府教育投入对居民家庭消费产生了“挤入效应”。具体而言,学校所处位置越倾向省会城市和就读重点学校与居民家庭总消费增长具有显著正向关联,对居民家庭食品消费和非食品消费也具有显著的“挤入效应”。考虑内生关联的稳健性检验表明,这一结论依然成立,这表明,政府投入刺激了居民家庭总消费增长,并未以削减家庭食品消费或非食品消费为代价。进一步研究发现,政府义务教育投入对居民家庭消费的“挤入效应”会因城乡差异而表现出异质性。另外,已婚、教育程度、家庭规模、总资产、人均纯收入等个人或家庭层面因素对居民家庭消费也存在不同程度的影响。

本文的主要贡献可能有以下几点:第一,本文突破了宏观账面数据藩篱,选取微观数据指标衡量政府义务教育投入,既考察了义务教育学校教育服务水平,也反映了政府对学校建设和发展的重视程度,较之于宏观账面数据具有较强的真实性,较好地反映了政府在义务教育阶段投入的实际效果。第二,现有文献大多数关注了政府公共支出对居民消费的影响,虽已有少量文献关注到政府教育支出与消费之间的关系[3][4],不仅局限于宏观数据,还缺乏对政府教育投入和消费类型更深层次分解,而本文研究在我国二元经济结构背景下更加深入关注政府义务教育投入对居民不同消费类型的影响,并且提供了强有力的经验证据。第三,本文选取学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及学校是否为重点学校作为政府义务教育投入的代理变量重点研究其对居民家庭总消费及不同类型消费(食品消费和非食品消费)的影响,为政府义务教育资源投入结构调整和效果分析提供了经验支持,为国家开展教育扶贫、实施乡村振兴等重要工作提供政策参考价值。

二、文献综述

关于政府教育投入和居民家庭消费一直是人们所关心的一个重要问题,也是学术界研究和讨论的热点话题,长期以来,国内外学者对该问题进行了深入的研究。

政府教育投入无论对居民家庭还是国家发展都具有重要的意义。陈平路等研究表明,增加中等教育投入对居民家庭收入和福利水平增长具有积极作用。[6]杨娟等、李力行和周广肃研究发现,教育能够有效缓解收入不平等,而政府公共教育支出在一定程度上也能够缓解家庭层面上人力资源投资不足的问题,同时对教育水平的代际流动性也具有显著的正向推动作用。[7][8]政府教育支出对降低代际收入弹性具有显著作用,但未必是线性影响,这一结论无论是使用中国数据还是美国数据均成立[9-11]。然而,教育扩张却有可能导致社会流动性降低。[12]Kim、Houtenville and Conway通过理论分析和实证检验发现,政府教育投入的增加对儿童教育水平提高具有显著的正向影响。[13][14]李世刚和尹恒利用县级财政面板数据实证研究发现,县级教育经费支出偏低,且其外溢效应对邻县教育支出产生了负外部性影响,认为上级财政应承担更多的教育支出责任。[15]同时,国内学者袁诚等研究发现,政府增加教育投入对家庭不同类型教育投入,比如家庭教育总支出、义务教育学杂费和课外家教辅导费等,会产生显著的“替代效应”或“互补效应”[16]。Glomm and Ravikumar使用世代交叠模型考察教育支出与公平之间关系时发现,政府教育投入对家庭投入既可能是替代关系也可能是互补关系,当两者为替代关系时,政府教育支出将会减少不公平,若为互补关系则会增加不公平,Nordblom通过理论分析也支持这一结论。[17][18]Tilak利用印度数据研究发现,政府教育支出对家庭教育支出具有“挤入效应。”[19]Das等利用赞比亚和印度两国数据分析发现,当家庭预测到政府可能会增加教育经费支出时,家庭将会减少教育投入。[20]祝树金和虢娟、郭庆旺和贾俊雪理论分析表明,公共教育支出规模则与经济增长呈“U”型关系,政府公共教育政策对经济增长的正向作用是通过影响不同教育背景家庭的人力资本投资行为、劳动力供给和效率而实现的。[21][22]于凌云、Glomm and Ravikumar、刘海英和赵英才等研究发现,政府教育投入对人力资本积累和经济增长具有显著正效应,进一步,利用中国宏观经济数据实证检验发现,政府公共教育政策投入对经济增长的作用未得到有效发挥,且在扩大劳动力工资差异,增加中等职业教育支出和高等教育支出对我国经济增长和人力资本溢价水平的影响是不明确的,实施高等教育扩招政策对降低人力溢价水平具有显著作用,但对经济增长却不显著,而增加基础教育阶段投入却能更好的促进国家经济增长。[17][23][24]

政府支出与居民消费之间的关系尚未有明确结论。一种观点认为政府支出与私人消费之间是替代关系[25-30];另一种观点认为政府支出与居民消费之间是互补关系[31][32];还有观点认为政府支出与居民消费不相关或不确定。[33][34]杨汝岱、陈斌开考察了高等教育改革与居民消费之间关系时发现,高等教育改革对居民消费具有显著的挤出效应,会使得有大学生的家庭消费倾向下降12%,进一步,将引入教育支出个体生命周期模型后研究发现,高等教育改革对居民家庭消费的影响主要集中在教育支出的前后十年内。[1]石柱鲜等研究发现,无论是长期还是短期内,政府文化教育支出对居民整体消费增加均产生了“挤入效应”。[2]丁颖利用我国1996—2008年省级面板数据实证研究发现,政府财政教育支出与城镇居民和农村居民家庭消费是显著正相关的。[3]张苏秋和顾江研究发现,政府教育支出通过影响居民文化消费意愿或消费倾向实现对文化消费产生溢出效应。[4]Brooks等利用中国省级面板数据研究发现,政府教育支出对居民消费不存在显著影响。政府支出还是政府教育投入对居民家庭消费的影响究竟是替代还是互补,现有文献在理路研究和实证检验都还并未给出明确的结论,仍然存在争议。

以上研究表明,政府教育投入不仅对国家宏观经济增长具有重要意义,对居民家庭层面或个人层面也存在积极影响。虽然已有部分学者基于宏观账面数据研究了政府教育支出对居民消费的影响,但这不足以真实反映政府教育支出状况,而基于微观数据研究将能弥补这一不足。微观视角下政府教育投入状况如何,是否对居民家庭消费具有显著的“挤入效应”或“挤出效应”?政府义务教育投入对城乡居民家庭消费是否存在异质性呢?对于这些问题的回答具有一定的学术和现实意义。首先,基于微观层面数据研究政府教育投入,能够较为真实反映我国义务教育阶段情况和政府教育投入情况,对提升义务教育水平,促进教育资源均衡分配提供理论参考。其次,探讨政府教育投入与居民消费的关系对改善居民消费结构,形成良好消费预期,建立扩大消费需求长效机制、拉动居民消费增长提供依据,为实现国家教育精准扶贫、乡村振兴等重要工作具有一定的现实意义。最后,尽管有文献从宏观层面探讨了政府教育支出对居民消费的影响,但基于微观层面数据研究政府义务教育投入状况对居民家庭消费的影响在国内外还未涉及,本文研究对此进行研究。

三、研究设计

(一)数据来源说明

本文利用由北京大学社会科学调查研究中心建立的中国家庭追踪调查数据库 (CFPS)中的2014年数据。该调查从2010年开始每两年一期采用城乡一体的多阶段、内隐分和与人口规模成比例的抽样方法追踪调查,所获取的数据具有一定的科学性和代表性。调查范围覆盖了全国25个省、直辖市、自治区,2014年样本规模为1.3万户,调查问卷包括村(社区)问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷,而本文所使用的数据来自后面三个问卷。

由于本文是从微观层面研究政府义务教育投入对居民家庭消费支出的影响,较之于其他数据库,CFPS数据为本文研究提供了有关中小学义务教育状况和居民家庭消费的详细微观信息,比如学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及学校是否为重点学校等情况。为了进行实证检验,我们参照已有文献对数据处理的做法,对关键变量缺漏值进行剔除,对变量异常值进行上下限各1%缩尾处理,最终共获得0.4万左右观测值。

(二)变量说明

居民家庭消费支出作为本文的被解释变量,主要包括家庭食品消费和非食品消费支出,这主要是考虑到它们之间在性质上不同,这种差异性可能会影响到家庭调整在他们之间的消费结构,非食品消费主要包括衣着、日用品、交通、人际交往等消费支出,但是不包括家庭医疗保健支出和家庭教育支出。另外我们还考察了政府义务教育投入对家庭总消费支出的影响,家庭总消费即是食品消费和非食品消费之和。本文对家庭总消费、食品消费和非食品消费进行了取自然对数处理。

政府义务教育投入作为解释变量,按照已有文献的做法一般会选用教育经费支出、地方教育财政投入、教育层次人口比重等宏观指标进行衡量,相比于宏观账面数据,用政府义务教育投入状况的微观数据更能反映政府在义务教育投入的实际效果。[16][35]而政府义务教育投入状况数据来源于CFPS中的少儿数据库(年龄小于16岁),因此,本文的政府教育投入主要考察政府对义务教育(指初中及以下教育)教育投入状况。政府义务教育投入的微观衡量指标选取学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及就读学校是否为重点学校。首先,从学校所处位置上看,一般来说所处省会城市的中小学享有更多政府公共教育资源投入和政府转移性支付。其次是一般城市学校、县城学校,最少的可能要属农村或乡镇学校,这说明学校所处位置反映了政府公共教育投入量,越是省会城市的学校,政府财政投入越多,而乡镇学校相对于省会城市学校政府公共教育投入较少。此外,从学校是否为重点学校来看,如果该校为重点学校,也伴随着较多政府公共教育资源的投入,在教育资源配置上,政府会更倾向于将资源配置到重点学校,支持重点学校的建设和发展。越多小孩就读学校为重点学校的可能性越大,则表明政府的财政投入越多。最后,从教育服务水平上看,如果受访者对小孩就读学校整体满意度评价较高,则说明该地区教育服务水平较高,表明政府在教育服务水平、师资建设等方面财政投入较多。综上所述,本文所选取学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及学校是否为重点学校三个指标作为政府义务教育投入的微观代理变量具有一定的合理性和科学性。

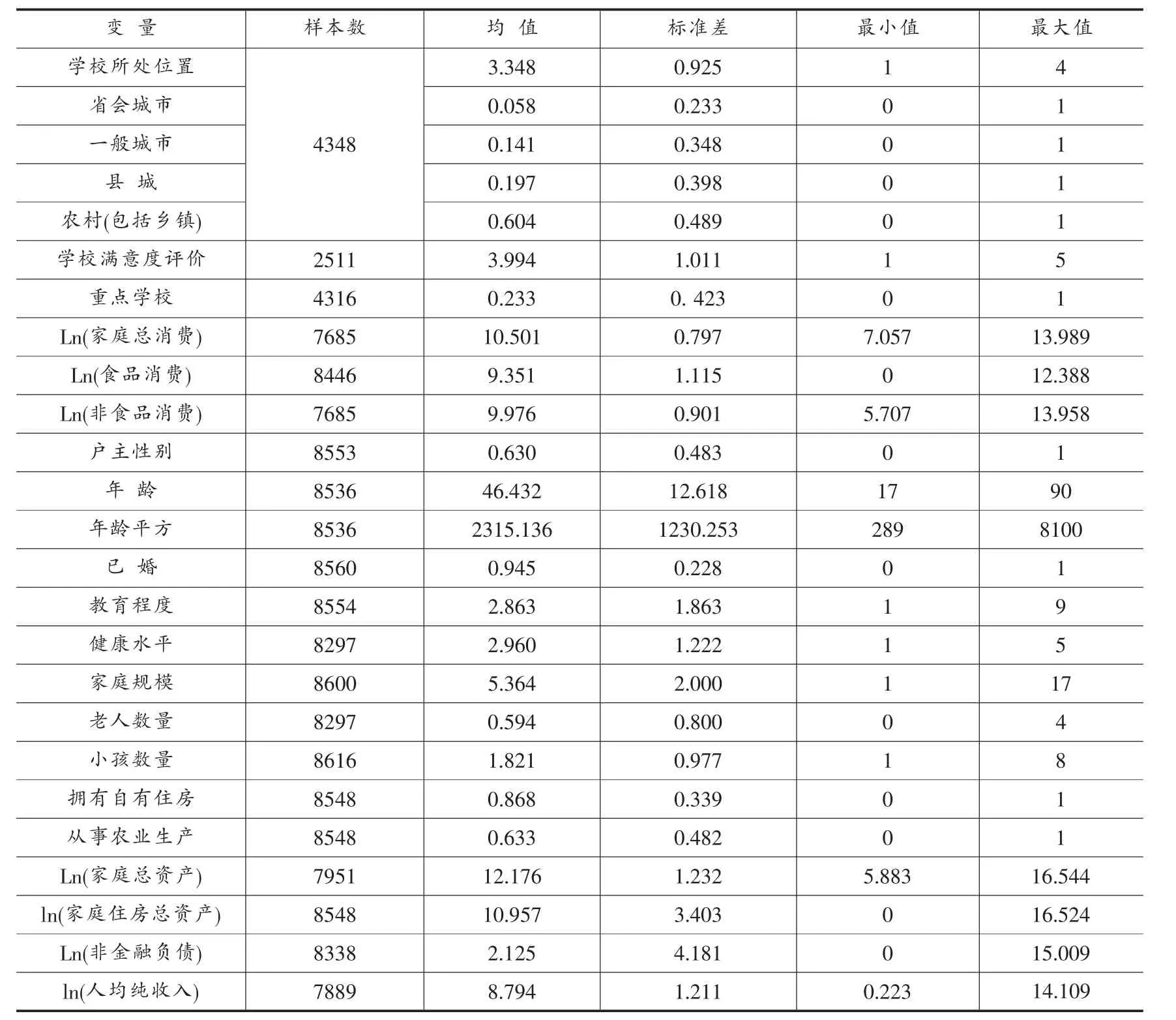

此外,根据已有文献做法,本文还加入了户主人口统计特征,家庭特征变量以及地区等控制变量。户主人口统计特征包括户主性别(男性赋值为1,女性赋值为0)、年龄、年龄平方、婚姻状况(已婚或同居赋值为1,其他赋值为0)、教育程度(文盲、小学、初中、高中、中专、大专、本科、硕士、博士分别赋值为1-9)、自我评价健康水平(1-5个等级,分别是很差、较差、一般、很好、非常好)。家庭特征主要有家庭规模、家庭是否有成员从事农业生产(有赋值为1,否则赋值为0)、家庭小孩和老人数量,并对家庭总资产、住房资产、非金融负债、家庭人均纯收入取自然对数。考虑到家庭所在省份的影响,本文还构建了省份虚拟变量。主要变量的描述性统计结果如表1所示。

(三)模型设定

为从微观层面检验政府义务教育投入对居民家庭消费支出的影响,本文采用最小二乘法(OLS)进行估计,其基准模型设定如下:

表1 主要变量的描述性统计

其中,Consumptioni为被解释变量,表示家庭i在2014年的总消费、食品消费和非食品消费;Educationi为本文核心解释变量,表示家庭i学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及学校是否为重点学校。对学校所处位置为省会城市、一般城市、县城、农村(包括乡镇)依次赋值为1-4,在回归分析时将生成该变量的虚拟变量;受访者对学校满意度评价依次为1-5,该值越高,则表明学校满意度越高;如果就读学校为重点学校,则赋值为1,否则为0;Xi为控制变量,主要是人口统计学特征、家庭层级特征以及地区特征,在地区层面上控制了省份虚拟变量。εi为随机扰动项。我们重点关注系数α1的方向和大小。

此外,考虑到被解释变量和解释变量均为家庭层面数据,两者之间可能存在某种内生联系。为有效解决内生性问题,在稳健性检验时,本文将核心解释变量的除自身外村级(或同一社区)的均值作为工具变量进行两阶段最小二乘估计。其模型如下:

式(2)为两阶段最小二乘估计的第一阶段估计模型,将可能存在内生关联的核心解释变量Educationi作为被解释变量,工具变量作为核心解释变量,同时控制其他相关控制变量和省份虚拟变量。若γ系数显著为正,则表明该工具变量合理,反之不合理。式(3)为两阶段最小二乘估计的第二阶段估计模型,该模型将式(2)得到的Educationi估计值Educationi作为核心解释变量,并控制其他相关控制变量和省份虚拟变量。式(3)所得α1系数将比式(1)更加可靠。

四、实证分析

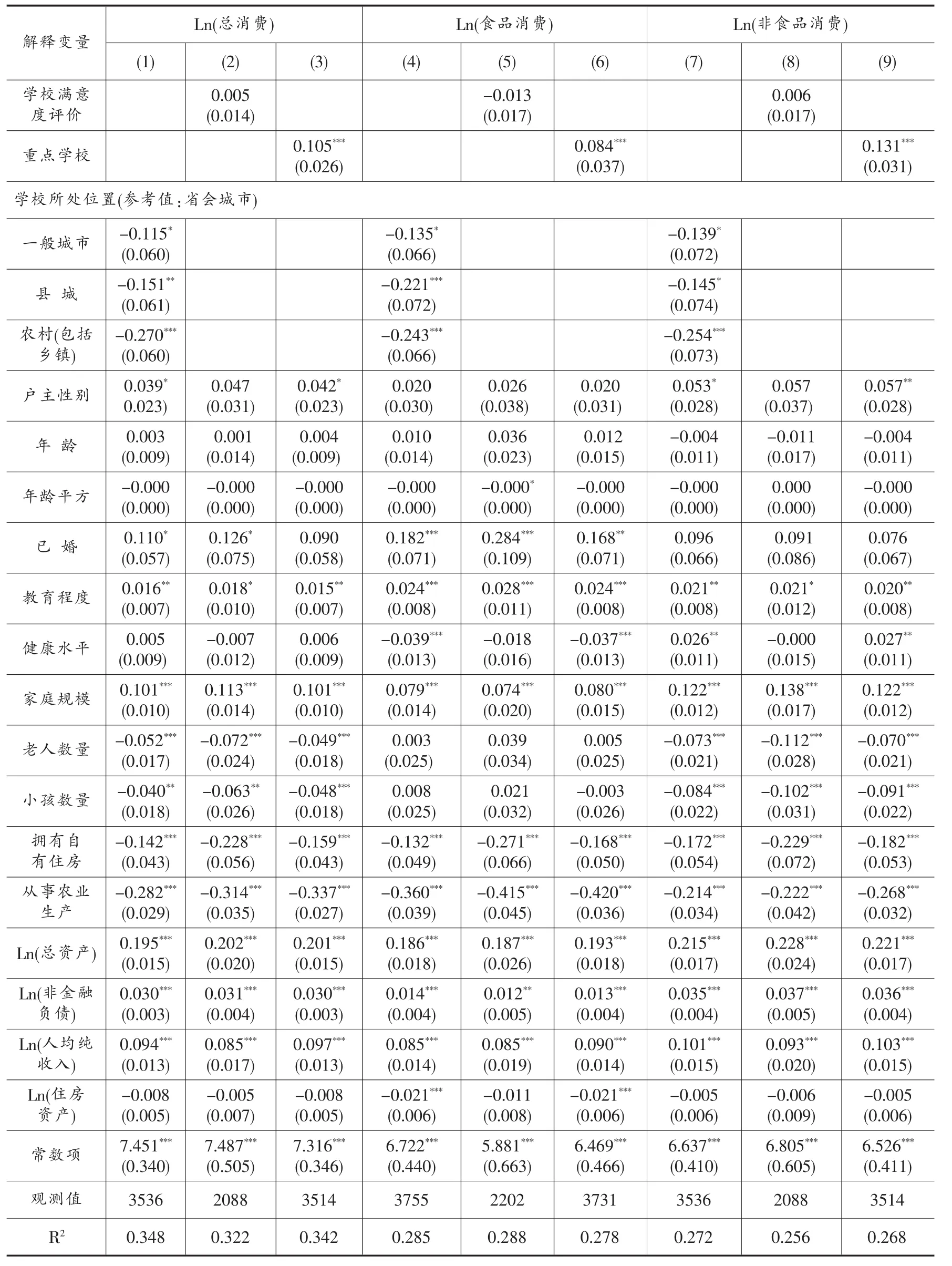

(一)政府义务教育投入对居民消费的影响结果

将家庭总消费、食品消费和非食品消费作为被解释变量,学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及学校是否为重点学校为解释变量进行OLS回归估计,回归结果如表2所示。表2第(1)-(3)列为政府义务教育投入状况对家庭总消费支出的影响,第(4)-(6)列是对家庭食品消费支出影响,第(7)-(9)列是对家庭非食品消费支出影响。从(1)-(9)列的估计结果上看,可以发现,小孩就读学校所处位置越偏离省会城市,居民家庭总消费、食品消费和非食品消费将会显著减少,说明学校所处位置靠近省会城市的可能性增加将会促进家庭总消费、食品消费和非食品消费支出,也就是说政府教育投入挤出了居民家庭消费支出。对学校满意度评价水平与家庭总消费支出、食品消费和非食品消费均没有显著相关关系。孩子就读重点学校对家庭总消费、食品消费和非食品消费将会显著提高10.5%、8.47%和13.1%,并且均在1%水平上显著。说明政府增加学校建设和发展方面的公共教育投入将会促进家庭总消费、食品消费和非食品消费增长,这可能是由于孩子就读重点学校降低了家庭教育支出和获取优质教育服务的成本,比如降低了家庭购买优质教学资源和教学服务费用,减少了家庭参加辅导班以提升孩子学业等方面的成本,从而挤出了更多家庭总消费、食品和非食品消费支出。总体来说,政府教育投入对居民家庭总消费、食品和非食品消费支出具有促进作用,或者说政府教育投入对居民家庭消费产生了“挤入”效应,尤其是学校所处位置越靠近省会城市,学校为重点学校对家庭消费支出具有显著的正向影响。这可能是增加政府教育投入降低了家庭教育支出预期,带动了社会总产出,从而挤出了家庭总消费、食品和非食品消费支出。政府义务教育投入刺激了居民家庭总消费增长,并未以削减居民家庭食品消费或非食品消费为代价。

表2 政府教育投入对居民消费的影响回归结果

另外,从其他控制变量的回归结果看,与已有文献研究结论基本一致。教育程度越高、家庭规模越大、家庭总资产越多、非金融负债越多、人均收入越高将会促进家庭总消费、食品消费和非食品消费支出,而拥有自有住房、从事农业生产将会抑制家庭总消费、食品消费和非食品消费;家庭小孩和老人数量越多将会抑制家庭总消费和非食品消费增长。健康水平与家庭总消费相关性比较低;户主为男性、户主年龄及年龄平方与家庭消费支出没有显著相关性。

(一)稳健性检验

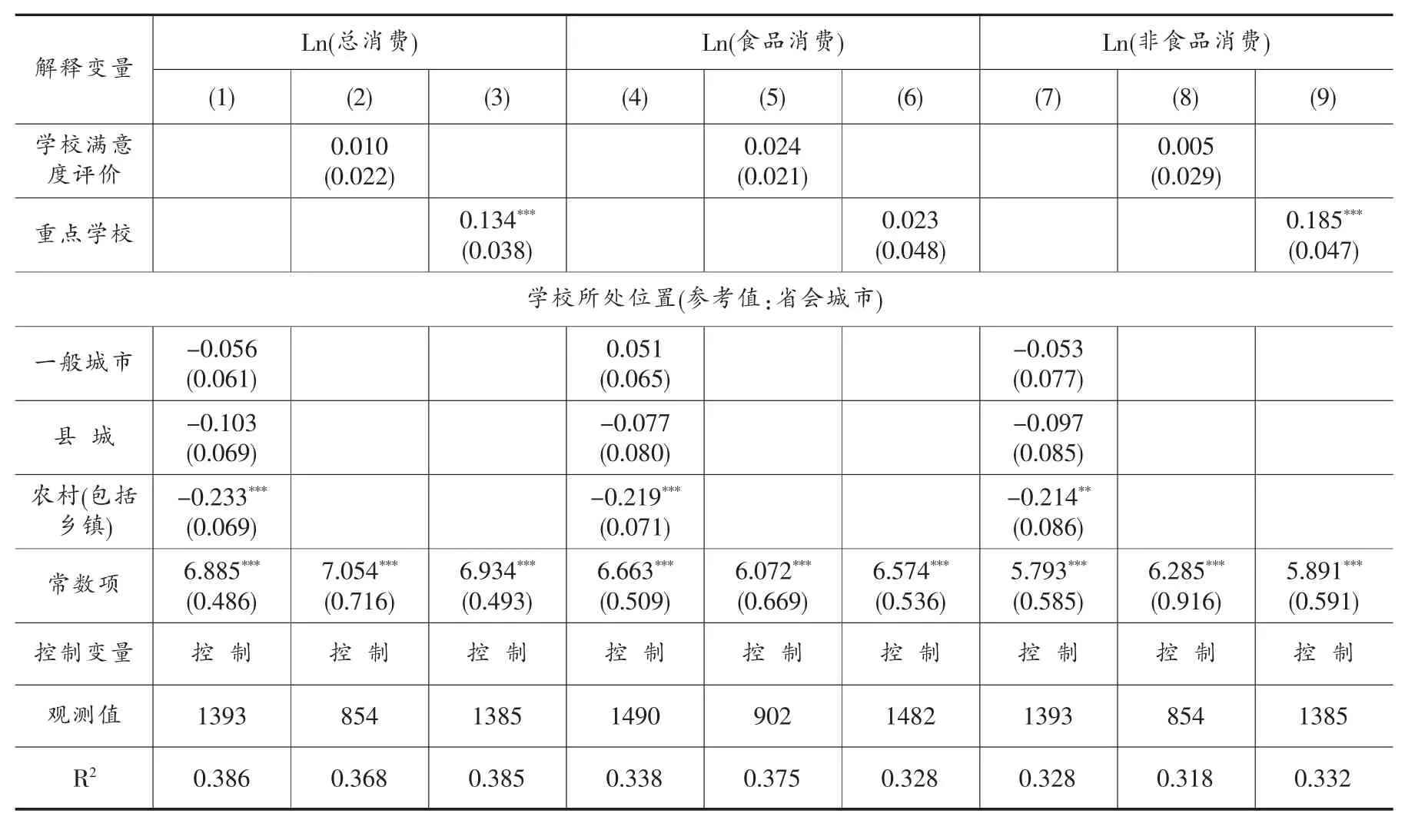

考虑到基准模型可能存在内生性问题,我们使用同一社区中除自身外其他家庭的均值作为本文核心解释变量的工具变量,并使用两阶段最小二乘估计进行稳健性检验,第一和第二阶段回归结果见表3所示。

表3 内生性检验(2SLS估计)

第一阶段回归结果显示,工具变量与内生解释变量之间存在显著正相关性,且均在1%水平上显著,这满足了工具变量相关性假设。另外,一阶段F值检验均超过10且P值均小于0.01,在1%水平上显著。通过这两点可以说明,我们选取社区中除自身外其他家庭的均值作为本文的工具变量是合适的,工具变量只通过政府教育投入影响居民家庭消费,而不会通过其他解释变量影响居民家庭消费,其估计结果是可信的。二阶段回归结果显示,在进一步控制了内生性问题后,政府义务教育投入对居民家庭消费的“挤入效应”依然成立,回归结果基本与表2的基准回归结果一致。学校所处位置越偏向省会城市、就读重点学校既会显著促进家庭总消费增长,也会挤入家庭食品和非食品消费支出,对学校满意度评价对家庭消费增长无显著影响。

(二)城乡异质性分析

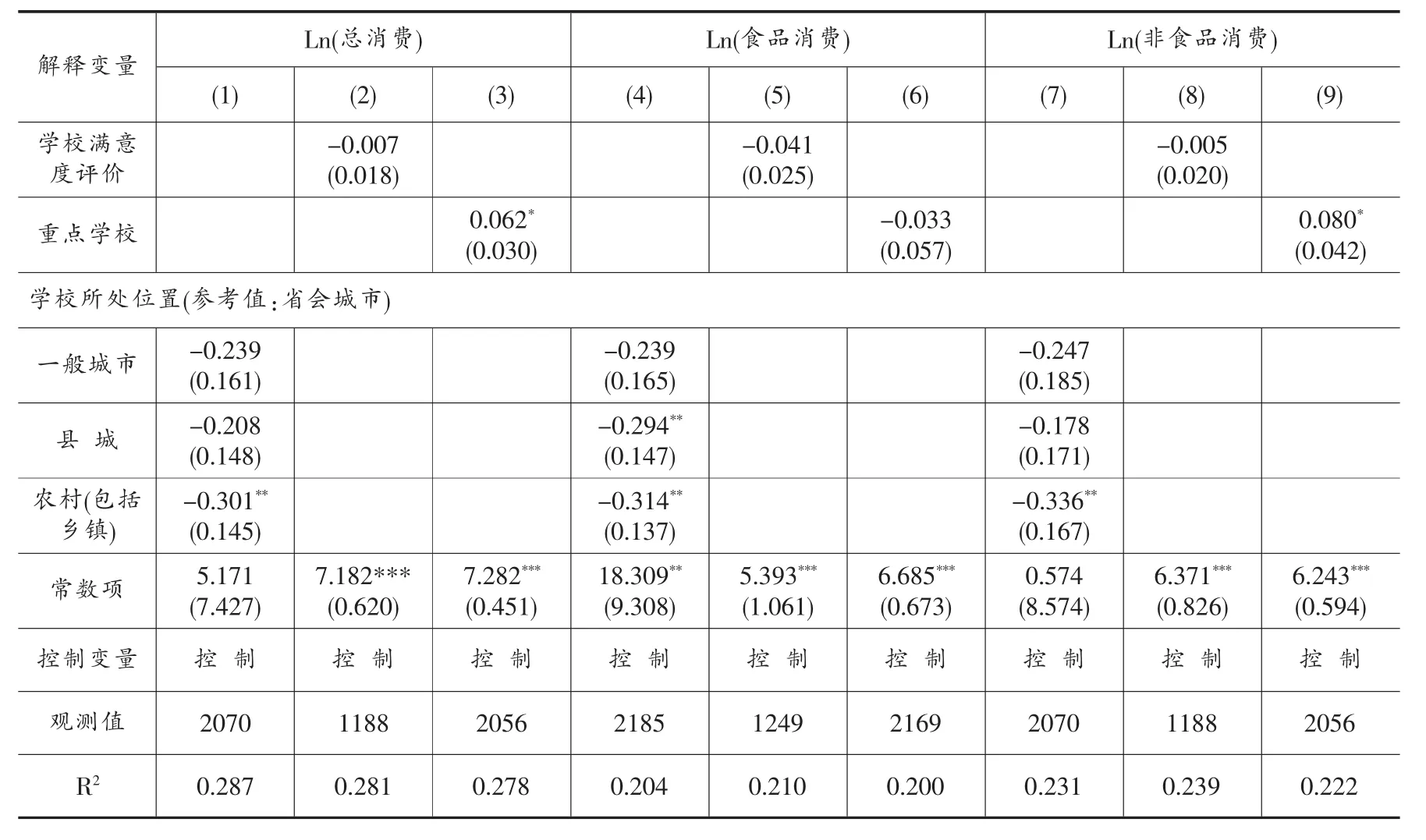

考虑到我国城乡二元经济结构以及城乡教育资源分布不均衡等现象的存在,本文基于户口类型将样本分为城镇家庭和农村家庭,进一步检验政府义务教育投入对居民食品、非食品消费以及家庭总消费支出是否存在城乡差异。城镇家庭样本估计结果见表4,农村家庭样本估计结果见表5。

表4 城镇家庭

表5 农村家庭

通过对比表4和表5的回归结果可以发现,不管在城镇家庭还是农村家庭,政府义务教育投入均促进了居民家庭消费增长。具体而言,在城镇家庭中,对学校满意度评价的提升依然对家庭消费增长无显著影响;就读重点学校对家庭总消费和非食品消费支出具有显著的正向影响;相对于就读处于农村地区学校的城镇家庭来说,就读省会城市所在地的学校对家庭总消费支出、食品和非食品消费具有显著的正向关联,而与就读县城或一般城市所在地学校相比较,就读省会城市所在地学校对家庭消费增长没有显著的促进作用。在农村家庭中,政府义务教育投入对家庭消费的影响基本一致,主要区别表现在α1的系数大小不一。有趣的是,我们发现在农村家庭中,就读重点学校对家庭消费增长产生的“挤入效应”小于城镇家庭,但同样相对于农村所在地学校,农村家庭就读省会城市所在地学校对家庭消费的促进作用大于城镇家庭。这可能是因为在二元经济结构中,政府增加义务教育投入大大降低农村家庭孩子就读省会城市所在地学校的成本,导致农村家庭就读省会城市所在地学校需求增长可能大于城镇家庭,刺激农村家庭消费增长。因此,政府加大农村地区教育资源投入显得尤为重要,一方面可以促进教育资源分配均衡,缩小城乡教育差距,提高农村地区教育水平。另一方面可以促进农村地区消费增长,促使农村居民增加教育投入,为农村教育扶贫、产业扶持、乡村振兴等重要工作创造有利条件。

五、结论与政策建议

本文研究政府义务教育投入对居民家庭总消费及不同类型消费 (食品消费和非食品消费)的影响,选取学校所处位置、受访者对学校满意度评价以及孩子就读学校是否为重点学校三个方面衡量政府义务教育阶段教育投入状况,研究结果表明,政府教育投入对居民家庭消费产生了“挤入效应”。具体而言,学校所处位置越倾向省会城市和就读重点学校与居民家庭总消费增长具有显著正向关联,对居民家庭食品消费和非食品消费也具有显著的“挤入效应”。考虑到解释变量与被解释变量之间可能存在内生关联问题,本文通过使用同一社区内除自身外其他家庭的平均政府义务教育投入状况作为工具变量进行稳健性检验,结果表明,本文基准回归模型结论稳健成立,有效排除了解释变量与被解释变量之间的内生关联问题。这表明,政府投入刺激了居民家庭总消费增长,并未以削减家庭食品消费或非食品消费为代价。进一步,考虑到城乡二元经济结构和教育资源分布不均衡等现象的存在,我们利用城乡子样本研究发现,政府义务教育投入对居民家庭消费的影响会因城乡差异而存在异质性,就读重点学校和就读省会城市所在地学校对农村居民家庭总消费和非食品消费的“挤出效应”更加明显。另外,教育程度、家庭规模、家庭小孩和老人数量、家庭资产、收入水平等个人或家庭层面因素对家庭消费均会产生不同程度的显著影响。

本文的政策含义主要有:各级地方政府应充分认识到政府义务教育投入也是居民家庭消费增长、消费结构调整的重要推手之一,也是实现教育资源优化配置、缩小城乡教育差距、推进国家精准扶贫、实现乡村振兴等重要工作急需解决的问题。为此,各级政府应加大财政教育资源投入,同时努力提高资源使用效率,特别是在为孩子在省会城市学校、重点学校就学便利性创造更好的政策条件,提高学校教育服务水平,刺激居民家庭消费持续增长,促进家庭消费结构升级。同时,在制定相关政策及配套措施时应考虑向农村地区和贫困地区倾斜,积极落实并进行动态追踪绩效考核。