基于运动健身信念的大学生体育锻炼习惯研究

——以集美大学为例

廖晓青

(集美大学体育学院,福建 厦门 361021)

据2015年的国民体质健康监测报告显示,中小学生大部分体质健康指标开始反弹回升,但大学生的体质健康水平还在下滑。[1]当代大学生,受不良生活习惯、学习压力等因素影响,其参与体育锻炼的积极性并不高,且有相当多的学生还未养成体育锻炼习惯,这是导致大学生体质健康水平下降的主要因素之一。大学体育是学生接受学校体育教育的最后时期,也是培养学生体育锻炼习惯的关键时期。本文主要通过调查集美大学普通学生体育锻炼习惯的情况,从影响运动健身观念形成的因素出发,探究制约大学生体育锻炼习惯形成的因素,并提出解决的策略,这对指导大学生积极参加体育锻炼并养成体育锻炼的习惯有着深刻的意义,同时也能为高校体育教育改革提供借鉴。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以大学生体育锻炼习惯为研究对象, 以集美大学普通大学生为调查对象。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

检索国内近年来(1999—2017)有关大学生体育锻炼习惯相关文献资料、书籍和研究成果,教育部及高校的相关文件,为本研究做前期的理论准备。

1.2.2 问卷调查法

根据本课题研究目的和主要内容,将问卷分为两部分:第一部分为翁孟迁博士设计的《体育锻炼习惯量表》,第二部分为遵循问卷设计要求自行设计《制约普通大学生体育锻炼习惯形成的因素调查表》。于2017—2018学年,对集美大学普通学生发放问卷800份,调查范围包括航海学院、工商管理学院、信息工程技术学院,教师教育学院,水产学院,财经学院等,调查对象是普通大一、大二、大三、大四学生,回收有效问卷765份,有效率为95.6 %,调查结构比例见表1。

表1 调查结构比例(n=765)

1.2.3 数理统计法

对回收的有效问卷,利用Excel进行分类汇总和SPSS17.0统计软件进行描述性统计和相关分析。

1.2.4 逻辑分析法

在研究过程中,采用归纳、类比、综合等思维形式,对现有的理论和所获得的实际资料数据进行了逻辑分析。

2 结果与分析

2.1 体育锻炼习惯的本质及形成机理

体育锻炼习惯是运动健身信念持久稳定的支撑,重复性和意志性是体育锻炼习惯的两个特点;运动健身信念是个体在体育实践中不断深化运动健身认识体验的基础上形成的,是对体育运动促进身体健康观点的确信和坚持。[2]翁孟迁博士创建的运动健身信念理论模型可以解释体育锻炼习惯的形成机理:运动健身信念让个体保持着对自身健康的关注和敏感,持久激发个体的体育锻炼需要,进而使其产生体育锻炼动机,从而实施体育锻炼行为,体育锻炼行为又不断强化运动健身信念,如此循环返复,形成体育锻炼习惯。运动健身信念是个体长期进行体育锻炼的支撑力量,在运动健身信念坚定不移时,这个行为系统就能正常运转,体育锻炼习惯就得以保持,而且锻炼行为所带来的体验又会强化运动健身信念,使运动健身信念和体育锻炼行为相互促进;但当运动健身信念不牢固,排斥性活动(与体育锻炼动机发生冲突的活动)越多,排斥性动机越强烈时,体育锻炼就越有可能被替代,运动健身信念也越有可能在长时得不到锻炼行为强化的情况下淡化甚至最终消退,从而影响体育锻炼习惯的形成。在体育锻炼习惯形成中,运动健身信念是决定性因素。运动健身信念是在运动健身认识体验不断深化的基础上形成的,其形成的影响因素主要来自以下四个方面:(1)体育个性倾向;(2)体育实践活动;(3)体育价值教育;(4)体育支撑条件。基于此,本文从影响运动健身信念形成的因素出发,探究制约大学生体育锻炼习惯养成的因素。

2.2 集美大学普通学生体育锻炼习惯的现状

2.2.1 各年级学生体育锻炼习惯现状比较

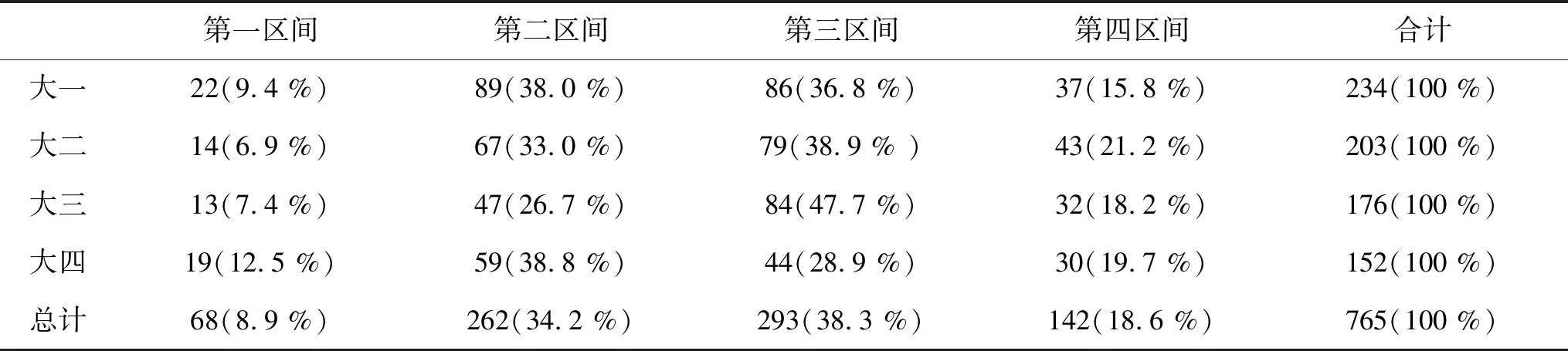

表2可以看出,总体上集美大学普通学生只有18.6 %的学生养成了体育锻炼的习惯;有38.3 %的学生已经进入经常体育锻炼的状态;有34.2 %的学生人偶尔参加体育锻炼;有8.9 %的学生从不参加体育锻炼。将表2中体育锻炼习惯的各区间分数和年级上的人数和比率分布,进行4×4列联表X2检验,结果显示,体育锻炼习惯各区间的人数比率在年级之间存在显著性差异(P=0.034<0.05)。已养成体育锻炼习惯的人数比例高低依次是大二(21.2 %),大四(19.7 %),大三(18.2 %),大一(15.8 %);进入经常体育锻炼状态的人数比例高低依次是大三(47.7 %),大二(38.9 %),大一(36.8 %),大四(28.9 %);而偶尔参加体育锻炼与不参加体育锻炼的人数比例高低依次是大四(51.3 %),大一(47.4 %),大二(39.9 %),大三(34.1 %)。

表2 各年级学生锻炼习惯各分数段分布(n=765)

注:第一区间:从不参加体育锻炼;第二区间:偶尔参加体育锻炼;第三区间:初步进入经常参加体育锻炼状态;第四区间:养成体育锻炼习惯

2.2.2 不同性别学生体育锻炼习惯现状的比较

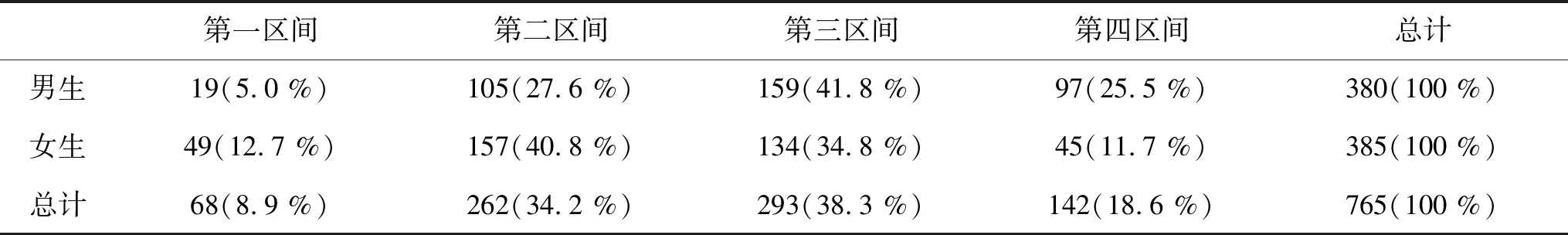

将男女生在各区间人数进行2×4列联表X2检验结果显示,体育锻炼习惯各区间的比率在男女生之间存在高度显著性差异(P<0.001)。表3显示,已养成体育锻炼习惯的男生的人数比例是25.5 %,女生的是11.7 %;已经进入经常体育锻炼的状态的男生的人数比例是41.8 %,女生的是34.8 %;而偶尔参加体育锻炼与不参加体育锻炼的男生的人数比例是32.6 %,约占其总数的三分之一,女生的是53.5 %,占其总数的一半以上。

表3 不同性别学生锻炼习惯的人数和比率分布(n=765)

注:同表2

以上调查结果说明,总体上集美大学普通学生体育锻炼习惯的养成情况不容乐观,只有18.6 %的学生养成了体育锻炼习惯,偶尔参加体育锻炼与不参加体育锻炼的人数比例为43.1 %。养成体育锻炼习惯的人数比例在年级对比上,二年级的学生比例最高,四年级次之,一年级最低;男生养成体育锻炼习惯的人数比例和进入经常体育锻炼的状态的人数比例均高于女生,而有近三分之一的男生和超过二分之一的女生处于偶尔参加体育锻炼与不参加体育锻炼的状态。

2.3 制约大学生体育锻炼习惯形成的因素

2.3.1 体育锻炼个性倾向

体育锻炼个性倾向包括体育价值观、兴趣、需要等,它既是引发锻炼行为的心理基础,也是进行体育锻炼的驱动力。认识到体育锻炼的重要性,热爱体育锻炼的情感、希望拥有健康的身心等个性倾向都能使个体主动积极地参加体育锻炼,从而更容易深化对运动健身的认识,形成运动健身信念。

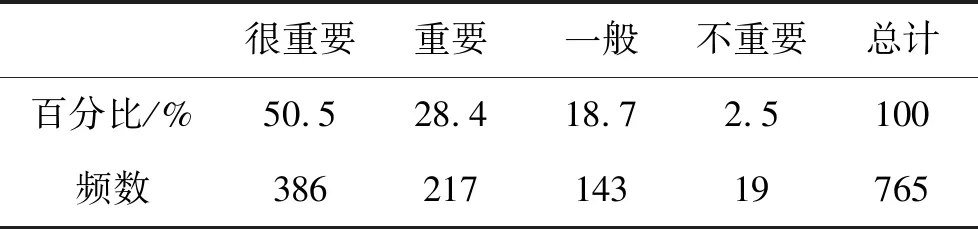

(1)大学生对体育锻炼重要性的认识。大学生对体育锻炼的认识主要来源于直接经验(如自身锻炼的体验)和间接经验(如体育知识的积累、他人的锻炼经验等)。对体育锻炼益处的认识是建立运动健身信念、培养体育锻炼习惯的基本条件之一。关于体育锻炼重要性认识的调查(见表4)发现:有78.7 %的人认为体育锻炼对于自身来说很重要,有18.7 % 的人认为一般,仅有2.5 %的人认为不重要。由此看出,认为体育锻炼对自身比较重要的大学生占了绝大多数,说明大部分大学生对体育锻炼持有较正确的认识。但认识是一回事,进行实践又是另一回事,从表2可以发现,不参加锻炼与偶尔参加锻炼的合计人数比例是43.1 %,说明大部分学生的体育锻炼存在着知行不一的问题,即对体育锻炼有着重要的认识,但却少有付诸行动。

表4 对体育锻炼重要性认识的调查情况(n=765)

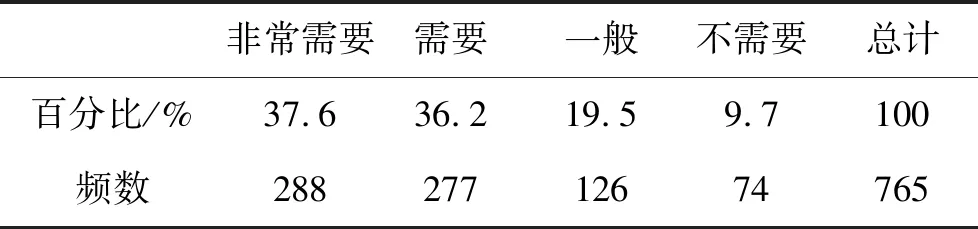

(2)大学生参加体育锻炼的需要。体育锻炼需要是体育需要的一种,属于人的高级需要,体育锻炼动机是在其基础上产生的。体育锻炼需要是体育锻炼行为的初始动因,体育锻炼需要越强烈,引起的锻炼行为越有力,体育锻炼行为就越不可能被其它活动所替代,较多锻炼行为带来的体验可以强化运动健身观念,促进锻炼习惯的形成;反之体育锻炼需要越弱,引起的锻炼行为越无力,甚至不能引起的锻炼行为,体育锻炼行为就容易被其他活动所替代,而较少的锻炼行为会淡化运动健身信念,从而影响锻炼习惯的形成。从总体上讲(见表5),有37.6 %的学生需求比较强烈,有36.2 %的学生对体育锻炼有需求,有27.2 %的学生体育锻炼需求较少。体育锻炼有能提高大学生身心健康水平、缓解学习压力、增加休闲娱乐等作用,所以大部分大学生有体育锻炼的需要,但锻炼需求比较强烈的只有37.6 %的学生,这部分学生相对来说更能坚持锻炼;而有65.4 %的学生对锻炼有需求或较少锻炼需求,这部分学生容易受外界因素的干扰,而不能持续地进行锻炼。

表5 大学生对体育锻炼的需求情况表(n=765)

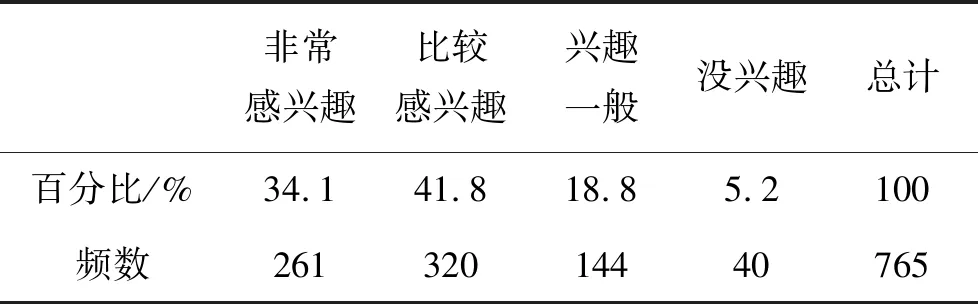

(3)大学生参加体育锻炼的兴趣调查。兴趣是个体力求认识某种事物或从事某项活动的心理倾向[3]。体育锻炼的兴趣即指人们从事体育锻炼的心理倾向,其先于习惯而存在,是体育锻炼的强大动力。大学生热爱体育锻炼的心理倾向,有利于把更多课余生活的注意力投向体育活动,在体育锻炼中产生紧张而又愉快的情绪以及坚强的意志,从而增强体育锻炼的效果,因此也更容易深化对运动健身的认识。兴趣在形成运动健身信念,直至养成锻炼习惯的过程中是不可忽视的。从表6我们可以清楚的看出,有75.9 %的大学生对体育锻炼非常或比较感兴趣,兴趣一般或没兴趣的只占24.0 %。从总体来看,大学生对体育锻炼还是比较感兴趣的。兴趣的产生和发展,一般要经过一个逐步深化的过程,稳定的体育锻炼兴趣是要通过实践活动形成和发展起来的,从表2来看,将兴趣转换成锻炼行动的人数比例并不高,说明这部分学生的体育锻炼兴趣并不稳定。

表6 大学生对体育锻炼的兴趣情况表(n=765)

从大学生的体育锻炼个性倾向的调查可以看出,虽然大部分学生对体育锻炼重要性有正确的认识,但是有比较强烈锻炼需求的学生较少,且大部分学生对锻炼没兴趣或锻炼兴趣不稳定,从而导致其锻炼行为容易受到干扰,甚至停止,出现知行不一的现象。因此可以看出,受其体育锻炼个性倾向的影响,大部分学生的锻炼行为不能持续,甚至没有锻炼行为。运动健身认识的浅薄,最终影响了学生运动健身信念的建立和体育锻炼习惯的形成。

2.3.2 个体投入体育实践活动的时间和精力

体育实践活动丰富多彩,并不只限体育锻炼,但体育锻炼是形成个体运动健身信念最重要的体育实践活动,是运动健身信念形成的最直接的经验来源。通常情况下,学生积极主动地在体育锻炼方面投入的时间和精力越多,运动健身认识体验就会越多越深化,反之运动健身认识体验会越少越浅薄。表7显示大学生每周进行30分钟以上的体育锻炼次数的比例:“3次以上”是4.7 %,“3次”是25.8 %,“1~2”次是45.5 %,几乎没有是24.1 %。可以看出,学生每周在体育锻炼30分钟以上的次数少于3次的人数占69.6 %,在体育锻炼方面大部分大学生投入的时间和精力并不多。在没有保证足够的体育锻炼时间和频率下,体育锻炼的效果、体验将会大打折扣,从而阻碍运动健身信念形成,体育锻炼习惯的养成就难于得到保证。由此可以看出,大学生在体育锻炼方面投入的时间和精力少是影响其运动健身信念和体育锻炼习惯形成的一个主要因素。

表7 每周在体育锻炼30分钟以上的次数(n=765)

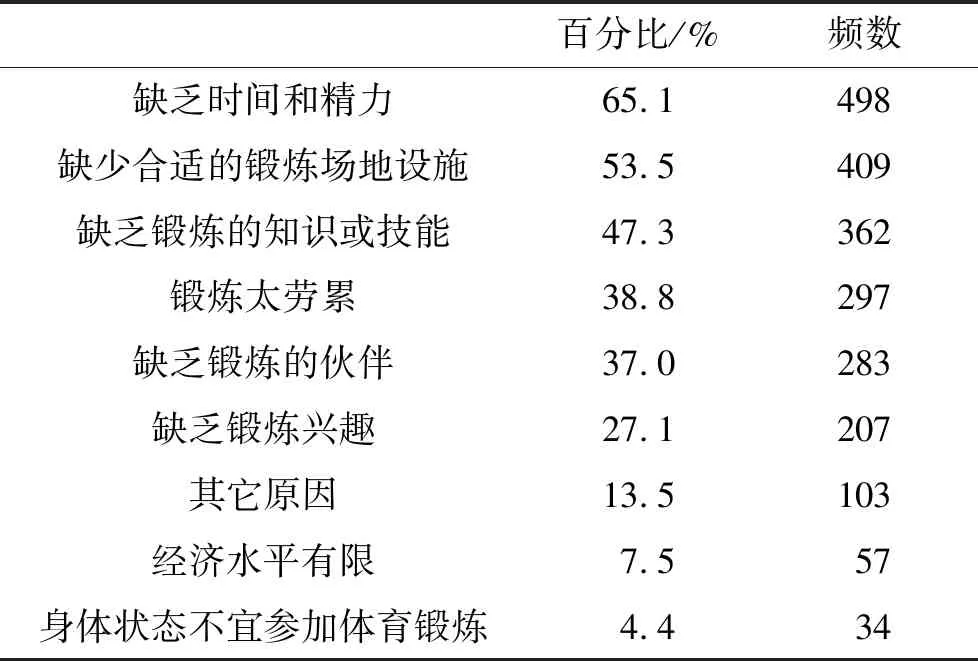

阻碍大学生进行体育锻炼的因素(见表8)中,排在前3位的是“缺乏时间和精力”(65.1 %)、“缺少合适的锻炼场地设施”(53.5 %)和“缺乏锻炼的知识或技能”(47.3 %),其他因素依次是“锻炼太劳累”(38.8 %)、“缺乏锻炼的伙伴”(37.0 %)、“缺乏锻炼兴趣”(27.1 %)、“其他原因”(占13.5 %)、“经济水平有限”(占7.5 %)、“身体状态不宜参加体育锻炼”(4.4 %)。从以上的调查来看,时间和精力因素、场地设施因素、锻炼的知识和技能是阻碍大学生进行体育锻炼的三个首要因素。

表8 阻碍大学生进行体育锻炼的因素(n=765)

2.3.3 对个体的体育价值教育

体育价值教育是指通过教育改造个体的体育思想和体育价值观,增进其对体育的社会地位和作用的认识,深化其对体育锻炼促进身也健康的意义的理解。[4]体育价值教育是体育个性倾向、体育实践活动和运动健身信念的重要影响因素,受较好体育价值教育的学生,更容易产生体育需要,形成体育兴趣和爱好,能更容易地认识到体育锻炼对促进其身心健康的价值和优势,更容易形成牢固的运动健身信念。现代的大学生受到体育价值教育是多方面的,主要来自社会、家庭及学校。

2.3.3.1 社会、家庭和学校体育锻炼氛围的影响

(1)社会群众的体育锻炼氛围的影响。社会群众的体育锻炼氛围是一种社会风气,是群众体育教育的重要组成部分,其无时无刻不对人的体育意识、体育观念产生潜移默化的作用。在体育锻炼习惯的形成过程中,群众的体育锻炼氛围是一个重要的社会环境因素。随着我国全民健身运动不断推进,群众体育事业虽然卓有成效,但从整体上讲,我国群众体育基础还是相对薄弱的。《2014年全民健身活动状况调查公报》的数据显示, 2014年全国“经常锻炼”的人数比例为33.9 %(包含儿童青少年),其中16岁以上(不含在校学生)城市居民达到19.8 %,农村居民达到9.5 %。从上面的数据可知,我国群众经常参加体育锻炼的人数比例比较低,这说明我国大部分群众的体育锻炼意识不强,群众的体育锻炼氛围还很淡薄。这样一种社会风气,影响着大学生对体育的社会地位和作用的认识,对其建立运动健身信念,养成体育锻炼习惯是不利的。

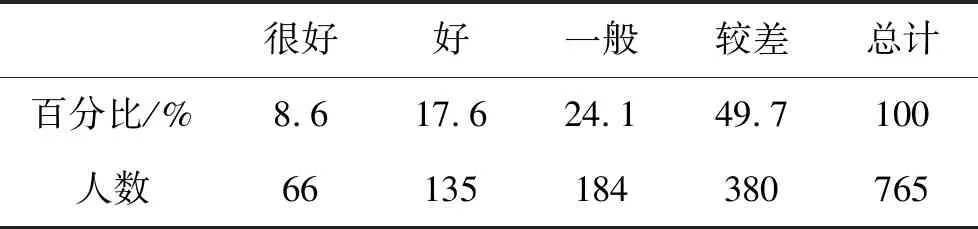

(2)家庭体育锻炼氛围的影响。家庭教育是人接受教育的起点,并贯穿人的一生,家庭体育教育亦是。在大学生的婴幼儿时期至青年时期,其体育意识的萌芽、运动健身信念的形成至体育锻炼习惯的养成过程中,家庭体育教育起不可替代的作用,而家庭体育锻炼氛围是家庭体育教育重要的组成部分,其长期对学生起耳闻目染的作用。家庭中浓厚的体育锻炼氛围有利于学生培养体育兴趣、形成体育意识、树立正确的体育观。尽管大学生步入大学校园后,远离了家庭的环境,但大学生早期的生活环境及假期的家庭生活环境,仍然不断影响着学生对体育锻炼的认知及行为。从表9可以看出,学生认为的其家庭体育锻炼氛围“很好”和“好”的占26.2 %,“一般”的占24.1 %,“较差”占49.7 %,所以现在很大一部分的大学生家庭体育氛围相对淡薄,这也是学生建立运动健身信念,养成体育锻炼习惯的不利因素之一。

表9 家庭的体育锻炼氛围(n=765)

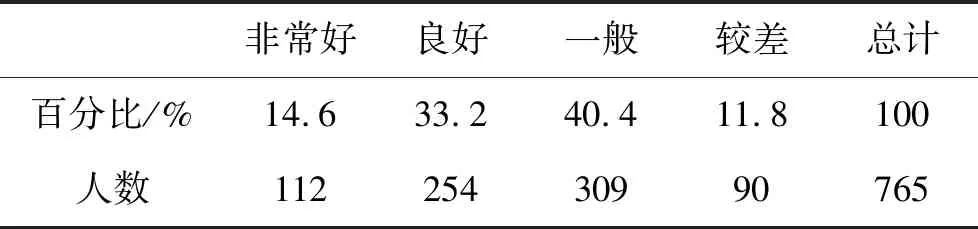

(3)学校体育锻炼氛围的影响。学校的体育锻炼氛围反映的是一个学校对体育锻炼的重视程度、学校开展体育活动的情况、学生参加体育锻炼的情况等。大学生的大学生活大部分时间都在校园内,学校的体育锻炼氛围对大学生锻炼意识、锻炼行为的产生有着重要的影响。良好的学校体育锻炼氛围对提高学生体育文化素养,建立正确的体育价值观,产生学生可持续的锻炼意识和行为,形成体育锻炼习惯都有着重要的意义。从表10可以看出学生认为的体育锻炼氛围在“非常好”和“良好”的只占47.8 %,“一般”的占39.3 %,“较差”占11.8 %,通过以上数据可以看出,只有不到一半的同学们认为学校的体育锻炼氛围比较良好,所以学校体育锻炼氛围的营造还有待于进一步的优化。

表10 学校体育锻炼氛围(n=765)

2.3.3.2 学校的体育课程的影响

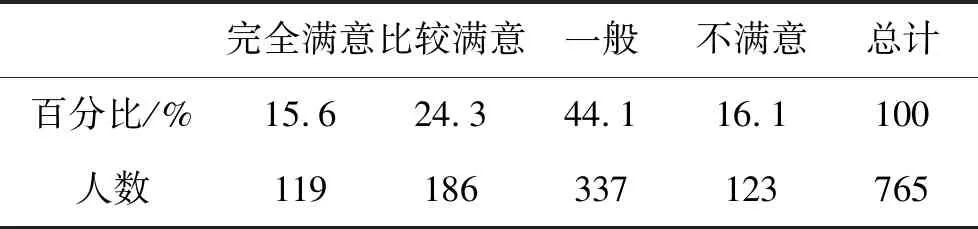

体育课程是以大学生身体练习为主要手段,通过合理的体育教育和科学的体育锻炼,以达到增强体质,增进健康和提高体育素养的主要目标的公共必修课程。这是大学生体育价值教育的主要途径之一,在树立正确的体育观、健康观,引导学生建立运动健身信念,养成体育锻炼习惯等方面的重要作用是显而易见的。对学生体育课程的满意度调查,可以很大程度上反映学生的学习效果及对课程的评价。大学生对体育课程的满意度调查的数据显示(见表11),“完全满意”占15.6 %,“比较满意”占24.3 %,“一般”占44.1 %,“不满意”占16.1 %,可见学生对大学体育课程的评价总体不高,只有39.9 %的同学比较认同现在的体育课程,有60.1 %的同学对体育课程认同度不高。这说明集美大学体育课程对大学生体育价值教育的效果不理想。

表11 大学生对体育课程的满意度调查(n=765)

学校的体育锻炼氛围不够浓烈,社会群众和家庭的体育锻炼氛围的淡薄,这样的教育环境不利于大学生的体育思想和体育价值观的形成。而大学体育课程教育效果的不理想,直接影响学生对体育的认知,体育兴趣、体育素养的形成。因此,现有的教育环境因素和课程因素影响着大学生受到体育价值教育的质量,从而影响运动健身信念和体育锻炼习惯的形成。

2.3.4 支撑体育锻炼的物质因素

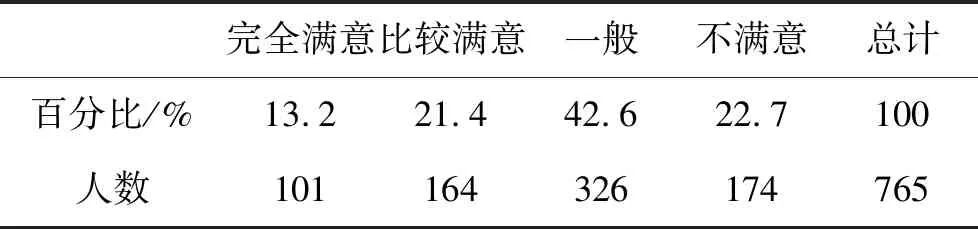

体育场地设施是大学生开展各类体育活动的物质基础和条件保障,是学生进行体育锻炼不可或缺的外在条件。学校完善安全方便的体育场地器材设施会提高大学生们参与体育锻炼的积极性,而不完善体育场地设施,则会极大降低大学生们参与体育锻炼的积极性,不利于体育锻炼习惯的形成。目前,集美大学针对普通学生的体育锻炼场所有:田径场(兼11人制足球场)4个,在建1个;篮排球、非规范足球场、网球场82个,在建10个;综合体育馆3个,乒乓球室、羽毛球室各3个;游泳馆、标准泳池及非标准泳池共3个;风雨跑道1个;健身房若干。从上面的数据可以看出,集美大学的体育场馆设施(包括在建场馆设施)已经基本符合《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》的发展类要求。但从大学生对学校体育场地设施满意程度调查中,如表12所示, “完全满意”和“比较满意”的只占到 34.6 %,“一般”的占42.6 %,“不满意”的占到了22.7 %。通过对老师和学生的走访及调查,主要原因有:(1)设施老化损毁,如有近25 %的篮排球场地设施有不同程度的损毁,且没及时修缮;(2)有些项目的场地配比不合理,如网球场地只有在建的三个;(3)缺少配套服务设施,如灯光、饮水点、医疗站点等。由此可以看出,学校现有的体育场地设施虽多,但却不能满足大部分学生对体育锻炼的需求。再由表8可知,“缺少合适的锻炼场地设施”是阻碍大学生进行体育锻炼的第二大因素。因此从支撑体育锻炼的物质因素来看,现有的场地设施也是阻碍大学生体育锻炼习惯形成的因素之一。

表12 学校的体育锻炼场地设施满意度调查(n=765)

3 结论与建议

3.1 结论

(1)集美大学普通学生体育锻炼习惯养成比例较低。在年级对比上,二年级的学生比例最高,四年级次之,一年级最低;在性别对比上,男生比例显著高于女生。

(2)大部分学生的体育锻炼有知行不一的问题,形成的体育锻炼兴趣不稳定,有比较多的学生对锻炼需求较小,从而影响着体育锻炼习惯的形成。

(3)大学生在体育锻炼方面投入的时间和精力少是影响其运动健身信念和体育锻炼习惯形成的一个主要原因。而阻碍其进行体育锻炼的三个首要因素是时间精力因素、场地设施因素、锻炼的知识和技能因素。

(4)学校的体育锻炼氛围不够浓烈、社会群众和家庭的体育锻炼氛围淡薄及大学体育课程教育效果并不理想,这些都影响着大学生受到体育价值教育的质量,从而影响运动健身信念和体育锻炼习惯的形成。

(5)学校体育场地设施虽多,但不能满足大部分学生对体育锻炼的需求。现有的场地设施条件也是阻碍大学生体育锻炼习惯形成的因素之一。

3.2 建议

(1)群众体育是各类体育的根基,政府应进一步推进全民健身运动,夯实体育锻炼的群众基础,致力于培育全民健身的良好的社会大环境。

(2)学校是培养学生体育锻炼习惯的主阵地,应进一步加强体育锻炼的宣传教育,营造良好的校园体育文化氛围,进一步做好场地设施的规划与投入,养护及修缮。

(3)加强大学体育课程建设,促进大学生课外体育锻炼是体育课程的重要内容。将课外体育锻炼与学生的体育期末考试相挂钩,能促使学生参与体育运动,可尝试将高校公共体育教学贯穿本科教育的全过程。

(4)体育教师应加强学习,充分发挥其应有的引导作用,丰富教学内容,改进教学方法,注重培养学生运动健身信念。