产业结构早熟对经济增长的影响及其内生性解释

——基于互联网式创新力视角

史 丹 白骏骄

一、引言

根据经济发展水平和人均GDP,世界130多个国家可分为高收入、中高收入、中等收入、低收入和贫穷国家。工业化通常是提高经济发展水平的必由之路,高收入国家几乎都是顺利完成工业化的国家,包括英国和美国等先行工业化的国家,也包括后来追赶进入高收入水平的韩国和新加坡等国家。后工业社会中服务业占比提升和制造业占比下降通常被认为是一种必然趋势(Clark,1957[1];Kuznets,1966[2])。 几个世纪以来,经济学家从产业结构的角度对经济发展阶段做了不同但相似的划分,其中比较有代表性的是钱纳里的工业化阶段理论和库兹涅茨的产业结构理论。钱纳里在霍夫曼工业阶段及指标的基础上,将经济发展和产业结构分为6至7个时期,认为初期以农业和轻工业为主,之后逐渐以重工业为主,之后服务业高速发展,最后高科技产业从服务业中脱离出来并形成主要产业。从需求端来看,工业化初期应该以满足最终需求的生活需要为主,之后逐渐过渡到中间产品的提供,最后再回归到最终生活需求的满足。库兹涅茨在克拉克关于产业结构演进理论的基础上,提出了产业结构按照第一产业、第二产业和第三产业依次递进演化的内因是资源向生产率更高的部门转移。

国内外现有相关研究主要存在两个方面的问题:一是忽视了创新对产业结构变迁和经济发展的作用(Ngai和 Pissarides,2007[3];谭洪波和郑江淮,2012[4];郑若谷等,2010[5]),或者割裂地分析创新和产业结构变迁两者对经济增长的作用(Jiang 和 Hui,2004[6];Eichengreen,2011[7];丁志国等,2012[8]);二是普遍过分强调其正相关性(刘伟等,2008[9];丁一兵等,2014[10];Chenery等,1986[11])。但是,从产业结构变迁过快导致落入 “中等收入陷阱”角度研究的文献并不多见。史丹(2015)[12]最先引入“产业结构早熟”的概念,即产业结构早熟的内涵是虽然产业结构已接近发达国家,但是人均收入和国家创新能力并没有达到足够高的程度和水平,导致需求不足和有效供应不足并存。她认为服务业成为经济的主导产业后,制造业没有持续地发展并实现技术升级,导致国民经济缺乏能够不断推动技术进步的产业支撑,因此不能跨过高收入国家的门槛。从国际上看,未跨越 “中等收入陷阱”的国家在增长失速的同时,普遍伴随着比较严重的产业结构早熟现象。以巴西为例,1980年巴西已进入中等收入国家行列,人均GDP超过2 000美元。当时制造业在GDP中的比重为33.7%,但在1987年见顶后快速下降,到1997年已下降至16.7%,2011年更进一步降至14.6%,与此同时,经济增长缓慢,直到2010年人均GDP才达到10 000美元的水平。

自2012年以来,中国产业结构明显改变,服务业占比持续提高,由2000年的40%迅速上升至2015年的50.5%,成为国民经济的主要产业。然而,与此同时经济增长却由原来的两位数速率下降到1位数速率,2015年进一步下滑至6.9%,为改革开放以来最低值,比 “十五” “十一五”增速下降三分之一。作为一个在新千年才迈入中等收入阶段的发展中国家,较高的增长速度是中国发挥 “后发优势”、追赶发达国家的必要因素,决定着 “十三五”时期中国是在产业结构完成提升的同时进入高收入国家行列,还是像一些南美国家一样遭遇产业结构早熟难题,落入 “中等收入陷阱”。

产业结构早熟表象是服务业过早成为主要产业,其内在原因是支撑经济发展的创新能力发育不足。这种支撑产业可持续的创新能力在不同时代具有不同的典型形态。随着20世纪末互联网的出现以及近几年互联网+时代的到来,互联网以信息化带动本身所处的服务业,以及工业和农业的现代化发展,逐渐联动国民经济的各个方面,互联网式创新力的创新异质性对产业结构产生了特殊影响,继而影响经济增长水平。笔者认为,中国与所有曾陷入 “中等收入陷阱”的国家一样,当前正处在一个产业结构变化与创新能力提升能否同步的关键阶段,互联网+时代的到来可能为中国提供一个独特的发展机遇。我们运用历史数据验证了产业结构早熟问题,并通过理论分析和实证检验,探讨互联网出现前后,创新、产业结构升级和经济增长的关系,进而探讨互联网能否为中国三大产业带来健康、良性的发展,推动产业可持续升级,提供转型加速度,在 “十三五”时期通过一种 “中国特色方式”跨越 “中等收入陷阱”。

二、产业结构早熟现象及其对经济增长的影响

近年来,越来越多的国内外专家意识到了制造业对经济增长的作用以及产业结构过快增长可能带来的问题。罗德里克(2013)[13]认为,除了少数依靠资源优势的小国外,多数国家的经济长期稳定增长必然伴随着工业水平的持续提高,而服务业占比的过早提升则会阻碍经济的可持续增长。蔡昉(2014)[14]利用库兹涅茨的理论,指出促进经济持续稳定增长的、合理的产业结构变迁可以看作是 “库兹涅茨”式的产业结构演化,背后是资源向生产率更高的产业集中;而导致经济增长后劲不足的产业结构早熟则可以看作是“逆库兹涅茨”式的产业结构演化。

从历史数据来看,20世纪跨越 “中等收入陷阱”的国家和未跨越 “中等收入陷阱”的国家的经济分化现象,很大程度上可以用产业结构早熟的问题来解释,也即产业结构是否较为顺利地完成了 “库兹涅茨”式升级。20世纪中后期,拉美国家依靠进口替代、东亚国家依靠对外出口,积极调整产业政策,在一段时间内带来了产业结构升级和高速增长。然而与发达国家的路径不同,这些国家的产业结构变动没有带来持续的经济增长(Baumol,1967[15]; 干春晖等,2011[16])。依靠资源红利、贸易保护和产业政策的短期增长也带来了思维惰性和路径依赖,从而其本国的创新产业没有得到有效发展,导致产业结构升级的后劲不足,进而经济增长后劲不足。

如果将25个跨越 “中等收入陷阱”的国家和25个仍未跨越或花较长时间跨越的国家分为P(Passed)组与T(Trapped)组,可以从历史数据看出两组国家在过去50年内的人均收入和产业结构的变化情况。图1和图2描述了两组国家①T组选取南美洲的玻利维亚、墨西哥、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拉圭、乌拉圭、阿根廷、巴西,欧洲的保加利亚、罗马尼亚、俄罗斯、乌克兰,非洲的阿尔及利亚、加蓬、摩洛哥、突尼斯、南非,亚洲的马来西亚、菲律宾、牙买加、印度尼西亚、印度、秘鲁、泰国、土耳其25个国家作为陷入 “中等收入陷阱”的国家;P组选取澳大利亚、新西兰、奥地利、比利时、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、匈牙利、冰岛、爱尔兰、意大利、荷兰、挪威、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、西班牙、瑞典、英国、加拿大、美国、日本、韩国25个国家作为跨越 “中等收入陷阱”的国家。人均GDP变化趋势的对比情况,图3和图4描述了两组国家产业结构变迁趋势的对比情况。

图1描述了T组国家的人均GDP变化趋势,可以看到,大部分T组国家都在20世纪60、70年代进入了人均收入1 000美元的中等收入阶段,但之后便陷入了漫长的 “中等收入陷阱”,普遍都需要30~40年才能达到人均收入10 000美元的水平。图2是包含了一个P组国家(挪威)后,与所有T组国家的比较。从图2中大致可以看到两组国家人均收入的分化情况:两组国家在20世纪70年代之前基本保持了相似的人均收入水平,但是在70年代之后,逐渐开始产生了分化。以挪威为代表的P组国家逐渐通过技术创新,产业结构调整,保持经济较高增速,一举跨越 “中等收入陷阱”;而T组国家则由于种种问题导致经济增速下滑,落入 “中等收入陷阱”。

图1 T组国家的人均GDP变化趋势

图2 P组国家的人均GDP变化趋势

从图3和图4可以看出,在经济增长发生分化的20世纪60、70年代,两组国家最大的区别在于:P组国家的产业结构升级长期平稳增长,第三产业平均占比由1960年的50%增长至2010年的70%,大约增加了20个百分点;而T组国家的产业结构升级则出现了较大的波动和停滞,导致50年间的产业结构升级速度有限,平均第三产业占比由1960年的40%增长至2010年的50%,大约只增加了10个百分点。T组国家经历经济增速下滑、被P组国家拉开差距的20世纪70年代,正是其产业结构经历早熟后出现产业结构变迁后劲不足、第三产业占比再次缩小的时期。

图3 陷入 “中等收入陷阱”国家的第三产业占比变迁趋势

图4 跨越 “中等收入陷阱”国家的第三产业占比变迁趋势

本文将T组国家这种产业结构变迁到一定程度后出现停滞或者倒退的现象称为 “产业结构回退”或 “产业结构回调”,将前期的第三产业占比的过快增长称为 “产业结构早熟”。一方面,开放经济环境下,T组国家普遍出现欲速不达的问题,即不考虑本国的资源禀赋和发展阶段的比较优势,被动地跟随发达国家被动的技术发展,盲目的产业政策导致资源没有向生产率最高的领域集中。片面过度强调第三产业发展,而忽视了第二产业,尤其是制造业的稳步升级,这间接造成了第三产业的发展缺乏支柱,经济长期发展缺乏后劲。另一方面,发达国家的产业结构变迁也不一定是最优路径,P组国家也可能存在产业结构早熟现象,同样对其经济增速产生了负面影响,只是由于发展阶段较高因而问题并不十分显著,没有出现严重的产业结构回退问题。

产业结构早熟是一个相对的概念,针对的是产业结构高级化与经济发展之间的关系,即与经济发展水平相比,服务业占比的过早提升(通常是制造业占比的过早下降)。第三产业逐渐超过第二产业成为主导产业的过程需要伴随着该经济体由经济增长期(G期)到经济深化期(D期)的转换;而在经济水平较低、增长潜力较高的时期过早地发展服务业是一种“揠苗助长”的选择,产业结构早熟的结果是,过早萌发的第三产业果实由于根基不稳,难以发育成熟,最终需要更长的时间(通常是30年左右)来重新耕种和补充养分。对发展中国家来说,其追赶发达国家的步伐受到阻碍,后发优势被大大削弱。

三、产业结构早熟的内生性解释

(一)产业结构早熟的背后机理

T组国家产业结构早熟和经济增长缺乏后劲的问题可能由多方面原因导致。根据内生经济增长理论等观点,笔者认为只有由创新(技术进步)带来的生产率提高,才是产业结构平稳升级和经济长期增长的主要动力;相反,创新环节缺失,则会导致产业结构早熟和经济发展分化。

图5中,本文将阶段创新力、产业结构变迁与经济增长三者结合,对比两组国家近半个多世纪的变化趋势。20世纪中前期到21世纪前期,存在创新周期、产业结构周期和经济增长周期三个交互过程。首先是创新周期。创新的倒金字塔将一个创新周期自下而上地分为科学发明、技术创新、产品创新和模式创新等几个阶段(白骏骄,2014[17])。在20世纪中前期由相对论开启的第二次创新周期中,一直都存在着创新带来的内生驱动力,具体来说:20世纪中前期以科学发明为主,中期以技术创新为主,中后期以产品创新为主,21世纪前期则以模式创新为主。第二是产业结构周期。20世纪中前期经济以第二产业,尤其是制造业为主导,之后工业占GDP的比重逐渐下降,过渡到以服务业为主导。第三是经济周期。20世纪中前期经济增速较高,处于经济总量快速增长期,随着经济增长到达一定的水平,经济增速开始下降,经济成果在社会中分享,逐渐进入经济深化期。

跨越 “中等收入陷阱”的国家与未跨越 “中等收入陷阱”国家的区别在于是否能抓住各阶段的创新动力,利用制度或市场的因素进行合理转型,把第三产业 “做大”的同时把第二产业 “做强”,即增强制造业科技创新水平的同时平稳提升第三产业占比。P组国家依靠创新驱动,从前期科学发明和技术突破主导过渡到后期产品创新和模式创新主导,从工业为主过渡到后工业化的第三产业为主,以较为平稳的方式从经济增长期过渡到经济深化期。例如,美国通过在自由市场中引入适当的政府管制,有效利用最初的科学发现和技术创新动力,获得了高速发展;日本则是主要利用技术创新和后期的产品创新。P组国家都相对顺利地完成了三个周期。

图5 两组国家跨越 “中等收入陷阱”过程中的人均收入、产业结构和创新情况比较

而T组国家,由于前三个创新环节缺失,产业政策、资源禀赋、人力资本和国际形势等原因,导致其在G期就开始过早地发展第三产业,产业结构升级没有创新根基,这种缺乏创新动力支撑的服务业不但挤压了制造业的空间,同时过早的产业结构 “高级化”往往因为后劲不足而带来产业结构回退,其直接结果就是经济动力不足,在中等收入阶段落入“陷阱”并放慢了追赶发达国家的步伐。同时,服务业过早成为主导产业,使得创新更加向模式创新和产品创新倾斜,而忽视了以科技发明和技术创新为根本的制造业,导致对于科技发明和技术突破的创新投入占比较小。

(二)互联网时代的创新形态

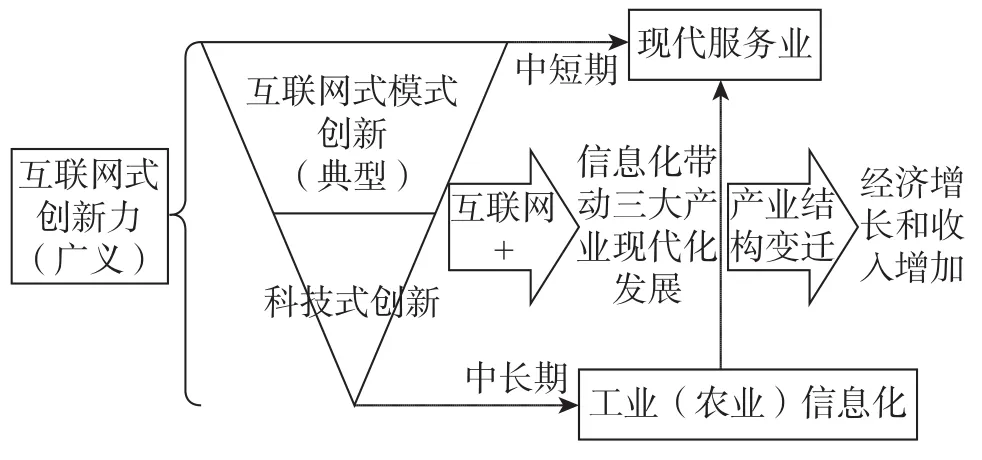

本文中的互联网式创新特指互联网+时代最具特色的创新形式,互联网式创新力则是以这种互联网式创新为核心的生产驱动力。20世纪末到21世纪初,互联网出现后,互联网式创新正作为当前最为典型的创新形态,通过互联网+的方式连接各个行业,深刻作用于产业结构升级和经济增长。图6的创新倒金字塔表明,广义的互联网式创新可以简单地分为科学技术创新和产品模式创新两大部分,相对来说分别作用于三大产业体系中的第二产业(以制造业为主)和第三产业。由于互联网式创新的异质性,导致不同产业的发展速度不同。中短期,互联网发展主要以模式创新为主,通过+服务业,带动第三产业发展;中长期,互联网的科技式创新开始显现,+工业和农业愈发增强,带动制造业信息化、现代化发展。

图6 不同互联网式创新力对中国产业结构变迁和经济增长的作用

过去发达国家的转型成功经验基本都是基于传统科技时代的发展规律,传统科技式创新驱动经济结构由第二产业主导有序地向第三产业转移。正是这种创新力—结构平稳升级—经济持续增长的内生驱动关系,使P组国家在20世纪中后期保持了较快的稳定增长。互联网+时代的到来,带来了新的创新形态,对发展中国家来说既可能是机遇又可能是挑战。互联网的两种创新方式与三大产业结合程度可能导致两种结果。一是中短期,互联网模式创新通过+服务业引领大众创新,提高服务业水平的同时,为经济增长提供短期动力;中长期,互联网科技创新通过+工业带动技术升级,提高工业水平的同时,产业结构平稳升级,并为经济增长提供长期动力。二是过分强调短期内互联网的模式创新力,服务业过快发展,而忽视了互联网科技创新力,导致工业创新不足,产业结构早熟继而产业结构回退,经济短期增长后出现停滞甚至倒退。

基于以上分析,笔者认为:创新不足的情况下服务业的过早发展,通常会对经济持续增长带来负向影响;互联网式创新力具有异质性,其模式创新和科技创新深刻作用于服务业和制造业,对于各国的产业结构变迁和经济增长产生了不同影响。

四、模型建立与实证分析

(一)模型建立与指标选取

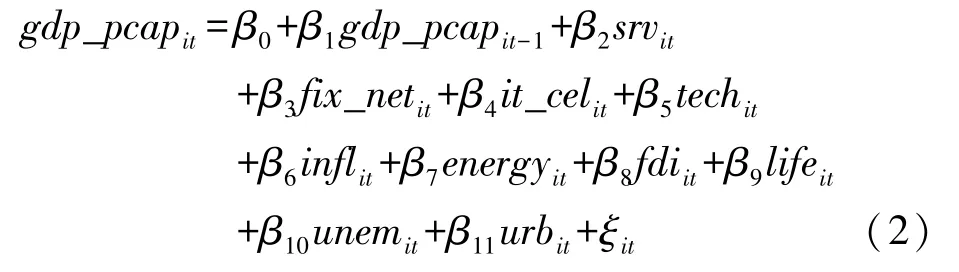

以前文中T组和P组共50个国家为样本,通过面板数据模型来验证本文关于互联网式创新、产业结构和经济增长关系的理论。数据来源主要是世界银行World Development Indicators(WDI)数据库,其数据最早从1960年开始(尽管最理想的数据是从20世纪初,即美国和英国等发达国家跨越 “中等收入陷阱”开始),但是不同国家的数据完整度差距非常大,例如,人均GDP的数据,捷克等国家只有1990年之后,俄罗斯等国家只有1988年之后,因此在数据和国家选择上有适当取舍。网络普及率等互联网数据来自国际电联ITU数据库。指标选取参考代法涛(2014)[18]等人的方法,由繁入简,首先广泛选取了30个WDI指标;再从中选取最为合适的12个变量,包括2个被解释变量,1个关于产业结构的解释变量,1个关于创新的解释变量和2个关于互联网式创新的解释变量,以及6个控制变量。在使用STATA完成回归分析之前,首先利用Google Public Data Explorer查看数据趋势,并通过图表发现与理论符合的逻辑关系,具体趋势已经在图1~图4中体现。

由于各国的数据有较大的差距,产业结构、创新等指标有很多的缺失,因此本文选择20年这一相对适中的时间跨度。郑秉文发现多数国家跨越 “中等收入陷阱”都要经过三个时点,人均GDP分别为1 000美元、4 000美元和 10 000美元(郑秉文,2011[19])。根据所在区域不同,发展阶段略有不同,本文结合数据的可获取性等因素,尽可能选取各国在经历第一时点向第三个时点跨越的20年作为时间区间。T组国家在1991—2010年这20年中普遍处在中等收入阶段,其中南美的阿根廷、巴西等国家起步较早,这期间主要是第二时点向第三时点转变;而菲律宾、印度尼西亚等亚洲国家起步较晚,这期间主要是第一时点向第二时点转变。P组国家则较为复杂,由于起步较早,其三个时点通常是在20世纪80年代之前,美国等少数发达国家甚至更早,而这个时期世界银行的数据通常缺失较为严重。因而本文再三取舍之后,最终根据相同的时间区间原则,统一选择1991年至2010年这20年数据最为全面的时间跨度。

根据前文的分析,本文首先采用人均GDP绝对量作为被解释变量,第三产业占比、固定宽带用户数、移动电话用户数和高技术出口占比作为解释变量。第三产业占比变化可以表示产业结构变化。互联网式创新力最大的特点是基于互联网强大的联接能力,通过联接越来越多的消费者和生产服务提供者,建立一体化的 “产消者” (Prosumer)①指参与生产活动的消费者,既是消费者(Consumer)又是生产者(Producer)。网络,其经济价值也随着联通范围的扩张而增加。因此,网络的发展水平很大程度上体现了互联网的联通能力和普及度,因此一定程度上可以表现互联网式创新力在一个国家发展和应用的情况。移动手机的普及率则在一定程度上可以体现移动互联网的发展情况。高技术产品出口占制造业产品出口比重通常作为衡量一国的创新程度指标。

同时,本文参考文献中研究 “中等收入陷阱”通常考虑的因素,在控制变量中加入通货膨胀、能源消耗、外商投资、人均寿命、就业水平、城市化率等因素。

本文同时考虑人均GDP绝对量和相对增速的变化情况,并加入创新和服务业的交叉项,分析互联网式创新力普及前后,产业结构变迁和创新对经济水平和经济增速的双重影响。

式(1)~式(3)中,gdp_pcapit表示人均 GDP,取对数处理;gdp_pcapit-1表示滞后一期的人均GDP,考察国家上一期人均GDP对本期人均GDP的影响;gdp_pcap_groit表示人均 GDP 增速;srvit表示服务业增加值占GDP的比重;fix_netit表示互联网用户普及率,用每百人中的互联网用户数来表示;techit表示高技术产品出口占制造业产品出口的比重;inflit表示通货膨胀率;energyit表示能耗水平,用人均消耗的油量(公斤)表示,取对数处理;fdiit表示外商直接投资净额;lifeit表示人均寿命,一定程度上显示了一国劳动力的健康水平;unemit表示失业率;urbit表示城市化率;ξit为误差项。

(二)描述性统计结果

从表1可以看出,在1990—2010年的20年样本期内,P组国家的人均GDP均值是2.7万美元,而T组国家只有3 438美元。由于经济基数的巨大差距,导致尽管两组国家近20年来的经济增速基本都在2%。但相同增速下T组国家与P组国家的差距不断增大,T组国家的后发赶超优势完全没有体现。两组国家的服务业占比在近20年都达到了50%以上的平均水平,但仍有较大差距,T组国家是53.8%,P组国家是67.3%。高科技出口占出口总量的百分比方面,T组国家是13%,P组国家达到了16.8%。固定互联网和移动电话的普及率方面两组国家也有较大差距,T组国家分别为2.23%和29.4%,P组国家达到了14.44%和55.7%。固定互联网大约是在20世纪末和21世纪初开始出现,因此涉及互联网普及率的指标相对较小。相对来说,P组国家普遍在20世纪90年代末进入窄带互联网,21世纪初开始普及并进入宽带阶段,样本数为283;而T组国家则普遍在20世纪初才开始进入窄带互联网,近几年才开始进入宽带阶段,样本数为228。

表1 T组国家主要变量描述性统计

(三)回归结果分析

Hausman检验表明,固定效应模型比随机效应模型更适合本文中的面板数据。然而,运用固定效应模型得到的回归结果并不理想。现有文献表明,在分析人均收入时,通常都会考虑前一期的滞后项的影响,这会导致回归结果中,解释变量和随机扰动项相关;同时,经济增长、产业结构升级与创新三者之间是相互影响的,因而各解释变量之间可能存在较强的内生性问题,这些都会导致固定效应模型的结果出现偏差。常用的方法是采用动态面板模型进行广义矩估计(GMM)。SYS-GMM在一般的DIF-GMM方法的基础上将差分方程和原水平方程联立方程组,有效解决了弱工具性问题。本文因此使用STATA软件对原公式采用SYS-GMM法估计。表2是运用SYS-GMM得到的回归结果,模型中的主要变量在5%的置信区间上具有显著影响。同时本文通过Hansen J检验了工具变量的有效性,证明了不存在过度识别的现象,并通过Arellano-Bond Test验证了残差项不存在自相关现象(Arellano 和 Bover,1995[20]),SYS-GMM 法结果有效。

表2 创新和产业结构对人均收入的影响(SYS-GMM)

如表2所示,SYS-GMM方法获得了更为理想的回归结果。互联网出现前,服务业占比上升表现的产业结构变迁对于T组、P组和全部国家的人均GDP都有比较显著的负效应,产业结构早熟的问题较为明显。互联网出现的后10年里,产业结构对于三组国家人均收入绝对量的负面影响开始减弱且变得不显著。这一定程度上验证了互联网的正向作用,即互联网式创新力的出现,填补了创新环节缺失问题,缓解了产业结构早熟问题。同时,互联网对于P组国家的人均收入绝对量产生了显著的正向影响,表明P组国家比T组国家更好地利用了互联网式创新力对产业结构和人均收入的正向作用。

为了更好地分析产业结构早熟对经济增长的影响及其内生性解释,本文一方面考虑创新能力和产业结构对人均收入水平的影响,另一方面分析两者对人均收入增速的影响,对人均收入增速进行了SYS-GMM估计,估计结果如表3和表4所示。

表3 创新和产业结构对人均收入增速的影响(服务业)

表3的回归结果再次验证了产业结构早熟对经济增长的负面影响:第三产业占比提高对于两组国家的人均GDP增速都产生较为明显的负效应,且这种效应在互联网出现后依旧明显存在。综合表2、表3的回归结果可以发现,不论T组还是P组国家,在本文研究的时间范围内,第三产业占比提高表现出的产业结构变迁对经济增长产生了负向作用。表2的结果显示,第三产业占比每增加1个百分点,T组国家人均GDP减少0.009 3个百分点;而P组国家减少0.005个百分点,且显著程度下降。表3的结果显示,第三产业占比每增加1个百分点,T组国家人均GDP增速下降0.154个百分点,而P组国家下降0.105个百分点。T组国家由于初始经济水平较低,第三产业过早发展带来的影响更大。

创新驱动方面,表2中只有P组国家的创新对人均GDP绝对量产生了较为显著的正向影响。表3中加入了服务业和创新的交互项。互联网出现前,两组国家服务业占比的提高对经济增长产生了显著的负向作用,创新的作用为正,服务业占比和创新的交互项为负。对于T组国家来说,交互项显示服务业的阈值为52.27,即服务业占比超过52.27%,创新的净效应就为负数,表明服务业过快发展时,创新投入都集中在服务业的模式创新而不是制造业的科技创新,导致经济动力不足;而对于P组国家来说,服务业的阈值是134.25,这一阈值不可能达到,表明对于发达国家来说,服务业占比的提高尽管对经济增长带来了负面影响,但这种影响并没有过度挤压制造业创新发展。实证结果表明,在制造业发展不足、经济增长快速上升的时期,投入到服务业的创新越多,服务业的负面影响越大。

互联网出现后,互联网式创新力对于宏观经济产生了一定程度的作用,这种作用在P组和T组国家上的表现不同。根据第三节中对互联网式创新力的理论分析:由于互联网式创新力源于低成本的网络平台价值,其联接能力(用普及率表现)可以衡量互联网式创新力在经济发展中的应用程度。表2显示,在P组国家中,互联网的普及度越高,人均收入水平越高,经济发展度越高。从表3的经济相对增速来看,互联网式创新力对于T组和P组的人均收入增速的影响分别为-0.151和-0.031 1,但显著性并不突出,表明互联网式创新力对人均收入增速的影响并不是绝对的。同时,互联网+时代,T组国家更为有效地利用了互联网式创新力,使服务业对其经济的影响从-0.154小幅下降至-0.152,表明尽管T组国家缺乏创新周期早期的科学发现和技术突破,但互联网+时代商业模式创新为其服务业的发展提供了机遇,并一定程度上缓解了产业结构早熟问题。而P组国家服务业的影响则由-0.105大幅上升至-0.213,表明互联网时代服务业的负面影响有加剧的趋势,对于服务业占比非常高的国家来说,互联网的发展反而很可能一定程度上加剧了产业结构早熟问题,这也验证了前文中对于互联网式创新力短期负面影响的担忧。

(四)稳健性讨论

表2和表3运用服务业、创新和互联网数据讨论了互联网式创新力与产业结构早熟和经济增长的关系,验证了理论部分的分析。为了验证结论的准确性,本文进而用制造业指标代替服务业指标,验证产业结构早熟理论。

表4 创新和产业结构对人均收入增速的影响(制造业)

续前表

表4的结果再次验证了前文的结论,在很长一段时期,制造业(而不是服务业)都是经济增长的主要动力,制造业占比提高有利于T组、P组和全部国家的经济增长。反之,服务业占比的提高通常伴随着制造业占比的下降,对于两组国家都会带来经济增速下降。互联网出现之前,制造业占比每增加1个百分点,T组国家人均GDP增速上升0.12个百分点,而P组国家上升0.361个百分点。

互联网出现之前,创新对P组国家有较为明显的正向影响,但对T组国家的影响程度和显著性都较低。制造业占比和创新的交互项为负。对于T组国家来说,交互项显示制造业的阈值为92,这一阈值几乎不可能达到,表明对于T组国家来说,制造业中的创新投入几乎不可能带来负效应。而对于P组国家来说,制造业的阈值是23.8,尽管这一阈值对于发达国家来说较难达到,但由于产业结构较为成熟和经济发展程度较高,创新在制造业中的投入过多也可能带来负的净效应。综合表3和表4的结果表明,在制造业发展不足、经济增长仍处于上升期的时候(T组国家的情况),创新在服务业的投入越多、制造业的投入越少,创新的净效应越小;而随着产业结构成熟和经济水平提高(P组国家的情况),这种趋势在减弱。

互联网出现之后,尽管互联网对经济增长的直接作用并不明显,但T组国家制造业对经济增长的正向作用变得更为凸显,影响由原来的0.120增长至0.174。这一定程度上证明了互联网式创新力可以在中长期通过互联网+产业融合,改进制造业技术模式,提升创新能力,以服务业反过来带动制造业,建立 “产消”一体化的生态系统,促进服务业和制造业协同发展,有利于经济增长。而P组国家制造业对经济增长的正向作用变得开始减弱,影响由原来的0.261减弱至0.146,表明对于制造业占比已经较低的发达国家,互联网式创新力的不平衡发展,可能一定程度上削弱了制造业对经济增长的贡献。

本文同时分析了移动互联网的影响。移动互联网已经逐渐成为互联网生态的重要入口,改变着第三产业乃至第二产业的业务形态,进而对经济增长产生作用。SYS-GMM模型表明,不论是T组还是P组国家,在互联网时代,移动电话的普及度越高,人均收入水平越高。表2的结果显示,移动电话的普及率每增加1个百分点,T组、P组和全部国家人均收入水平将分别提高0.001 5、0.002 3和0.001 5。表3和表4的结果显示,尽管影响较小,移动互联网对经济增长带来了一定的正向影响。

五、研究结论与展望

(一)研究结论

回归结果验证了本文关于产业结构早熟的假设:创新不足的情况下服务业的过早发展,通常会带来产业结构早熟问题,即对服务业过度投入创新资源,反而会挤压制造业的创新能力,不利于经济增长。回归结果同时验证了互联网式的异质性作用:互联网的模式创新和科技创新深刻作用于服务业和制造业,对于各国的产业结构变迁和经济增长产生了不同影响。互联网商业模式创新为T组国家服务业的发展提供了机遇,并一定程度上缓解了产业结构早熟问题,对经济增长产生正向影响;而对于服务业占比非常高的P组国家来说,互联网式创新的发展反而很可能在一定程度上加剧产业结构早熟问题,对经济增长产生负向影响。

(二)管理启示

中国的经验也证明了,没有建立在稳固的创新基础上的产业结构变迁可能造成产业结构早熟,早熟可能带来之后的产业结构回退以及更长时期的经济增长后劲不足。中国在改革开放之前就曾经历过一定程度上的产业结构早熟,即农业劳动生产率水平较低,供养城市人口有限的条件下,重工业发展早熟之后便后劲不足,导致经济增长出现较大波动。从图7中可以看出,20世纪60年代,重工业比重快速上升,第二产业占比达到44.49%。这种早熟导致为生活资料提供服务的物资缺乏,因而不得不进行大幅调整,工业占比在波动中持续下降至1968年的31.18%;此外,由于缺乏制造业的稳定支撑,第三产业占比在1960年虽曾达到32.13%,但在之后的近20年时间里却持续 “回退”至1980年的22%。20世纪60年代的中国,人民生活水平曾一度大幅下降,人均GDP长期处在100美元水平。同时,由于城市就业空间有限,大批城市人口回迁到农村。在这之后,经济仍然长期波动,人均GDP花了大约20年才翻了一番,年复合增长率约为4%(而1994—2014年的年复合增长率约为15%,20年间翻了约16倍)。

图7 中国近50年的人均GDP、产业结构以及互联网发展趋势

20世纪90年代至21世纪初的15年里,中国依靠模仿创新和改良创新,服务业稳步提升,一定程度上为产业结构升级和经济水平增长提供了内生动力,掩盖了前期科学发现、技术突破和产品创新的缺失下制造业缺乏创新支撑的问题,人均GDP迅速由365美元上升至1 500美元。然而从2006年开始,随着模仿创新的不可持续,中国制造业产能过剩、创新水平低的问题开始暴露。第二、三产业结构升级中出现了可能的 “逆库兹涅茨”现象,也即产业结构早熟隐患,在第三产业绝对人均劳动生产率明显低于第二产业的时候,第三产业比重的 “过早”提升。然而,这段时期中国经济仍然保持了较高速度增长,其原因很可能是来自于互联网式创新力对后发国家的正向作用。实证结果表明,互联网式创新力与服务业和制造业结合,对T组这样的发展中国家的产业结构和经济增长带来了更强的正向效果。笔者认为,正是这种互联网创新力,在近十多年的时间里,暂时弥补了中国原有科技创新力的发展不足,带来了产业结构升级动力,并为经济增长提供了后劲,使得中国仍能保持中高速增长。

中国的优势在于,T组国家在遇到 “中等收入陷阱”的20世纪70、80年代,互联网几乎还没出现,而在其人均GDP接近10 000美元、快要迈过 “中等收入陷阱”的20世纪90年代末,互联网才刚刚萌芽。中国自1994年开始真正出现互联网用户(普及率①这里采用互联网用户普及率而不是固定互联网普及率,因为中国的互联网用户普及率数据更为完整和全面。接近0.002%),进入窄带互联网时代;至2002年互联网普及率接近5%,逐渐迈入宽带互联网时代;在2014年普及率接近50%,进入互联网+时代,同时移动智能终端的普及使移动电话普及率接近100%。而中国的人均收入在2001年进入宽带互联网时代才达到1 000美元的水平,正式进入中等收入阶段;2014年的互联网+时代,人均GDP已经达到了7 000美元的水平。在中国跨越或即将跨越中等收入陷阱的当前时期,固定互联网高速普及,移动互联网风靡全球,互联网+时代的创新力将带动各行各业全面创新。

前文中已经证明,互联网与传统产业融合是一个渐进过程,互联网式创新力对于中国经济亦可能是把双刃剑。在互联网已经与服务业深度结合、经济水平不断提高之后,中国下一步的经济增长后劲在于互联网是否能与工业,尤其是制造业有效结合,弥补前期科学发现、技术突破和产品创新上的不足,带来产业结构深化。当前阶段,互联网模式创新+服务业带来的信息消费,已经在中国取得了阶段性的成功;而互联网科技创新+工业带来智能制造方面,仍然因为制度缺陷和传统产业发展滞后等原因与发达国家存在较大差距。短时间的产业结构变迁红利和商业模式创新机遇,可能会加剧长期科技创新力不足的老问题,其结果表现为产业结构早熟,经济增长后劲不足甚至发生经济衰退,导致陷入 “中等收入陷阱”。因此,笔者认为,在 “三期叠加”和跨越 “中等收入陷阱”的关键时期,中国亟需利用互联网式异质性创新力,促进制造业和服务业完成 “库兹涅茨式”产业结构演进,而不是盲目地通过产业政策 “厚此薄彼”,造成资源的相互抢夺。应当通过制造业服务化和生产性服务业协同发展,推动产业结构平稳升级和宏观经济可持续增长。

(三)局限与展望

互联网式创新本身是一个快速变化的概念。本文自2015年刚刚进入互联网+时代开始构思,到后期不断完善成文,这三年中互联网带来的创新是如此的高效与快速,其变革也超过了写作之初的设想。之所以在这个时点研究中国的互联网式创新力,是因为其正好适应了中国当前发展各方面的比较优势。同时,互联网式创新力将是一股承前启后的生产力,它既为当前中国广大的模式创新型人力资本提供了发挥创新潜能的渠道,同时倒逼和改革传统科技的创新模式,为后工业时代下一个创新周期中的科技创新提供了无限可能,包括改变科技创新的模式、科技创新型人力资本储备,给人类的创造性思维带来新的启发。

由于篇幅原因,本文的研究未能详细分析互联网创新对产业结构的影响机理和预测其对经济增长的长期作用。像每次科技革命中发生的一样,也许互联网这种推动一个时代经济增长的创新力,终将像蒸汽和电力一样在与传统产业的融合式创新中完全 “消失”,而作为一种基本的生产要素,成为下一次科技革命的源动力。希望本文的研究结果能促进更多的经济学学者和互联网从业者研究互联网的跨界融合式创新,探讨各个产业发生的横向整合和纵向重塑。随着互联网与三大产业的不断融合,下一次科技革命终将来临。互联网式创新与经济的各个领域融合究竟会带来什么样的变革,如何才能最大化其长期的经济社会价值,需要更多人的共同研究。