精心预设教学过程 用心演绎动态课堂

——以“万有引力理论的成就”教学为例

王加元 陈燕

(江苏省江阴市成化高级中学,江苏 江阴 214423)

“万有引力理论的成就”是人教版高中物理必修2第六章的内容,需要学生关注经历过程,注重科学探究,在《江苏省普通高中学业水平测试(选修科目)说明》中属于Ⅱ级要求。本节内容的教学要求学生从模型建构出发,通过科学推理、论证,体会万有引力定律的解释和预测功能,让学生认识万有引力理论的重要价值。通过本节内容的学习,学生学会了利用万有引力定律计算中心天体的质量和天体的密度,也使学生认识到科学定律对人类探索未知世界的作用,让学生理解科学的本质,培养学生的科学态度与责任。

近些年我国航空航天事业有了长足的发展,实现了载人航天、嫦娥奔月、神舟与天宫的成功对接,太空翱翔已不再是梦想。笔者结合本节课的教学实际,为学生精心设计“太空旅程”,通过任务的形式逐步展开教学过程,旨在培养学生的物理核心素养。设想现在神舟飞船已矗立在发射场,教师将带领全班同学一起搭乘该飞船穿越时空,回到1846年9月23日去发现一个未知天体(PPT展示海王星图片,但到第4部分学习时才指出是海王星)。

1 高轨环绕,定中心天体质量

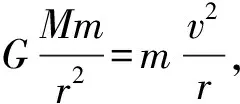

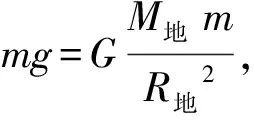

长征运载火箭发射升空后,飞船经过成功变轨,在这个未知天体的高空轨道绕其做匀速圆周运动,给出任务:构建物理模型,思考飞船做匀速圆周运动的条件。

图1

思考1:能否依据这些已知条件计算出环绕天体(即飞船)的质量?为什么?

从表达式可以看出,等式左右两边都含有飞船的质量,可约去,因而我们只能计算出中心天体的质量。同理,利用行星围绕太阳转,可以计算出太阳的质量;利用卫星围绕地球转,可以计算出地球的质量,人们可以利用这一原理,通过观测人造卫星的运动来测量地球质量。

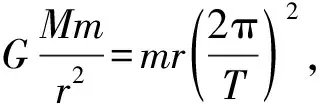

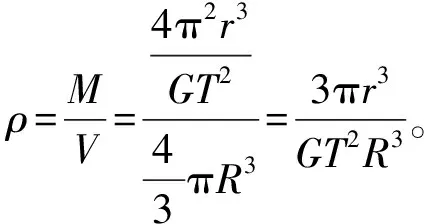

思考2:描述天体的物理量除了质量外,还有天体的密度。若该天体半径为R,密度可以求出吗?

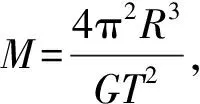

2 近地绕行,求中心天体密度

飞船做减速运动,重新稳定时,轨道半径变小,贴近该天体表面飞行。给出任务:仅已知此时飞船的运行周期T,能否求出该天体的密度?

3 出舱考察,再探天体质量与密度

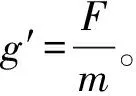

飞船再次减速,并在该天体表面成功着陆,进行出舱考察,能否再探寻出求该天体质量的方法?

英国物理学家卡文迪许在实验室比较准确地测出引力常量G的数值,是第一个“称量地球”的人,他是如何做到的呢?

在地球的半径R地和地球表面重力加速度g已知的情况下,只要测出引力常量G,就可以算出地球的质量M地。而引力常量G恰恰就是他在实验室通过扭秤装置测得的。为此,著名文学家马克·吐温满怀激情地说:“科学真是迷人。根据零星的事实,增添一点猜想,竟能赢得那么多的收获!”

接着,总结出解决天体问题的两条基本思路:一是环绕类问题,由万有引力提供向心力;二是在忽略天体自转的影响下,重力近似等于万有引力。

4 回顾历史,追溯天体发现历程

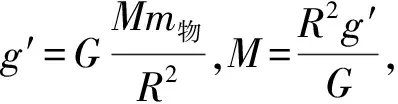

与导入相呼应,回顾这个天体的发现历程。用PPT展示海王星的图片(如图2),这个天体实际上是太阳系的第8大行星——海王星,于1846年9月23日被发现,当初海王星是如何被发现的?

图2

早在18世纪,太阳系已经有7个大行星被发现,但是1781年被发现的第七大行星——天王星的运动轨道有些“古怪”,实际观测的轨道与利用万有引力定律计算的结果总是有一些偏差。有人据此对万有引力定律提出质疑,也有人推测天王星轨道外面还有一颗未被发现的行星。

英国剑桥大学的学生亚当斯和法国天文学家勒维耶都相信未知行星的存在。亚当斯首先计算出了这颗未知行星的轨道,并把计算结果送到了英国格林尼治天文台,可惜并未引起他人的关注。而勒维耶就要幸运得多,在亚当斯之后半年得到了与亚当斯相同的结果,他找到德国天文学家伽勒,帮助寻找他所指出的那片天空是否有一颗未被发现的行星。1846年9月23日晚,伽勒和他的助手迪阿雷斯特在勒维耶预言的位置附近果然发现了这颗行星,人们称其为“铅笔尖下发现的行星”。

5 结语

本节内容的教学通过精心预设的太空旅程,从环绕海王星运行到降为低轨道飞行,接着登陆,最后从物理学史的角度回溯海王星的发现历程。利用生动的语言使“静态”的教学内容“动”起来,使抽象、令人感到枯燥乏味的教学内容变得富有吸引力,让学生学到知识的同时也体验科学发现之乐。