近江牡蛎人工繁育研究

孙兆跃,王桃妮,范瑞良,任国平,唐保军,全为民*

(1.中国水产科学院东海水产研究所,农业农村部东海渔业资源开发利用重点实验室,上海 200090; 2.上海海洋大学水产与生命学院,上海 201306;3. 山东烟台莱州市国燕育苗场,山东烟台 261400)

近江牡蛎(Crassostreaariakensis),又称“赤蚝”,是在2004年从原有的种C.rivularis划分出来的,属于软体动物门(Mollusca),双壳纲(Bivalvia),异柱目(Pterioidae),牡蛎科(Ostreidae),是一类广温型和广盐性海洋双壳类软体动物[1]。据报道,近江牡蛎主要分布在山东、江苏、上海、福建、广东和广西等沿海的潮间带低潮区和浅水潮下带[2]。

近江牡蛎是中国沿海主要的造礁牡蛎种类,例如由其作为基础物种形成了山东滨州牡蛎礁、江苏南通海门蛎岈山牡蛎礁和上海长江口牡蛎礁。近几十年来,由于环境恶化、过度捕捞与生境破坏等原因,中国沿海牡蛎礁已严重退化、礁体面积急剧下降,亟待开展牡蛎礁保护与生态修复工作。其中,牡蛎苗种繁育及增殖是牡蛎礁生态修复的关键技术之一。

据统计,分布于中国沿海的牡蛎有20余种[2-4],主要养殖品种有4种,分别为:近江牡蛎、褶牡蛎(C.plicatula)、长牡蛎(C.gigas)、大连湾牡蛎(C.talienwhanensis)[5-6]。目前,国内已规模化苗种繁育的牡蛎种类有:长牡蛎、香港巨牡蛎(C.hongkongensis)和葡萄牙牡蛎(C.angulata)。陈璐等[7]对密鳞牡蛎(Ostreadenselamellosa)亲体繁育和苗种培育技术进行了研究,分析盐度、温度、密度和饵料等环境因子对密鳞牡蛎浮游幼体的生长与存活以及不同附着基对幼体附着变态的影响,首次提出了密鳞牡蛎的人工繁育技术。ROBINSON[8]通过实验测定了熊本牡蛎(C.sikamea)性腺产卵的最适温度、盐度范围,为熊本牡蛎产卵提供了文献参考。于洋等[9]通过强化熊本牡蛎亲贝营养和26℃以上高温促熟培育,使熊本牡蛎亲贝快速成熟,通过合理控制幼虫密度、投喂新鲜无污染的单胞藻、及时分级筛选等系列技术措施,克服了熊本牡蛎育苗成功率低的技术难题;此外,于洋等[10]还通过“海大2号”长牡蛎与普通牡蛎做对比,在亲贝培养与幼虫生长发育方面作了比较实验,得出了“海大2号”长牡蛎虽然在亲贝促熟培育方面比普通牡蛎发育慢,但幼虫期在生长速度和成活率上表现出较明显的生长优势和较高的成活率,显示了新品种的生长优越性。吕晓燕[11]确立了熊本牡蛎人工繁育技术,总结了熊本牡蛎胚胎和幼虫发育周期,并得出盐度对幼虫生长存活的影响要大于饵料对其生长存活影响的结论。然而,对于近江牡蛎生长发育及整个生活史过程的研究还较少。蔡英亚等[12]、梁光耀等[13]于1989年曾对于近江牡蛎(现鉴定该种为香港牡蛎)进行了室内人工授精的育苗研究,人为地将精子卵子混合形成受精卵的育苗实验。目前国内还没有采用近江牡蛎精卵自然排放法进行人工繁育研究的相关报道。

研究通过对近江牡蛎繁育的关键过程,例如产卵、受精、幼体变态发育及附着等过程进行全面系统的描述,识别与掌握近江牡蛎繁育的关键过程及时间节点,从而为近江牡蛎人工繁育提供理论依据和技术支撑。

1 材料与方法

1.1 亲本采集与育肥

实验采用的近江牡蛎亲本采集于江苏海门蛎蚜山国家级海洋公园,亲本雌雄比例4∶1,个体形状大小基本相同。平均壳长为(10.38±1.61)cm,平均壳高(13.10±2.54)cm,平均体质量(0.38±0.18)kg。2018年4月初,将其空运至山东省莱州市国燕育苗场进行亲贝蓄养,蓄养池体积为18 m3,池内水温保持在20℃~23℃,盐度23~26。饵料主要是等鞭金藻(Isochrysisgalbana)、小球藻(Chlorella)和扁藻(Platymonas)。

1.2 催产

近江牡蛎放置到温度为18℃左右的暂养池中,通过水温控制器调节水温,每2 d升高0.5℃,直到温度达到24℃,保持恒温24℃待产5 d,期间每天多次投放饵料,通过温度的不断上升刺激牡蛎,5 d左右即可产卵。若仍不产卵,则需将牡蛎在阳光下暴露几小时后再放入池中,即可产卵。

1.3 产卵

牡蛎经过温度刺激,多次投喂饵料,几小时后牡蛎池中饵料并未被牡蛎捕食,则可静待产卵。雌牡蛎卵子淡黄色,产卵时会将里面颗粒态的卵子喷出来;雄性牡蛎从壳里冒出一股股“白烟”,当精卵相遇时即会受精。产卵结束后,24 h内每1 h搅一次池。

1.4 培育

近江牡蛎苗种出卵24 h后,即大部分达到D形幼虫阶段,对苗种进行选优,挑选健康活力好,上浮的牡蛎转移到培育池。1 d后分池培育,尽量使各池密度保持相同水平,便于投喂。用虹吸管将水池里中上层漂浮的牡蛎幼苗虹吸进环境因素相同的全新池子中,并喷洒少量的土霉素药育。

近江牡蛎出苗3 d左右开始投喂饵料,这个阶段的牡蛎处于D形幼虫阶段,该阶段一般投喂等鞭金藻饵料,每天投喂6次,每次投入0.5×104cell·mL-1的饵料,每天换水2次,换水量为养殖池容量的1/2。壳顶幼虫时期饵料主要以等鞭金藻、小球藻饲喂,牡蛎大小200 μm左右。根据养殖池中的牡蛎苗量进行分池,采用虹吸法和浓缩法分池,养殖池密度高则分池,养殖池密度低则合池,尽量让养殖池中的牡蛎幼苗保持在相同水平,便于同时投喂。

1.5 幼虫附着

大多数近江牡蛎苗出现眼点时,投入附着基-扇贝壳。附着基悬挂在竹担上,水淹没过附着基。每个竹担上布13个挂钩,每个挂钩上悬挂5串贝壳串,每个贝壳串上串有100个贝壳。每天观察扇贝壳附着情况及幼苗生长情况,3~4 d后,根据扇贝壳上的牡蛎附着情况倒串。

室内蓄养池中扇贝壳上的近江牡蛎幼苗大部分附着后,将其移出室内,转移到室外200 m3的池子进行中间培育,每5串贝壳串系在一个浮球上,池中水温、盐度与育苗池保持相同,每天投喂饵料1次,投喂量为4×105~5×105cell·mL-1。15 d后,将其移至自然水域中测定近江牡蛎稚贝的生长。

1.6 数据分析及处理

牡蛎的大小可由壳高、壳长、壳宽、体质量4个指标测定。壳高、壳长用游标卡尺测量,从壳顶到腹缘的最大距离为壳高,贝壳前后两端的最大距离为壳长。体质量用电子天平称量。

利用统计软件SPSS 19.0对实验数据进行单因素方差分析,检验各处理间的显著性差异,当P﹤0.05时,认为差异显著。

2 结果

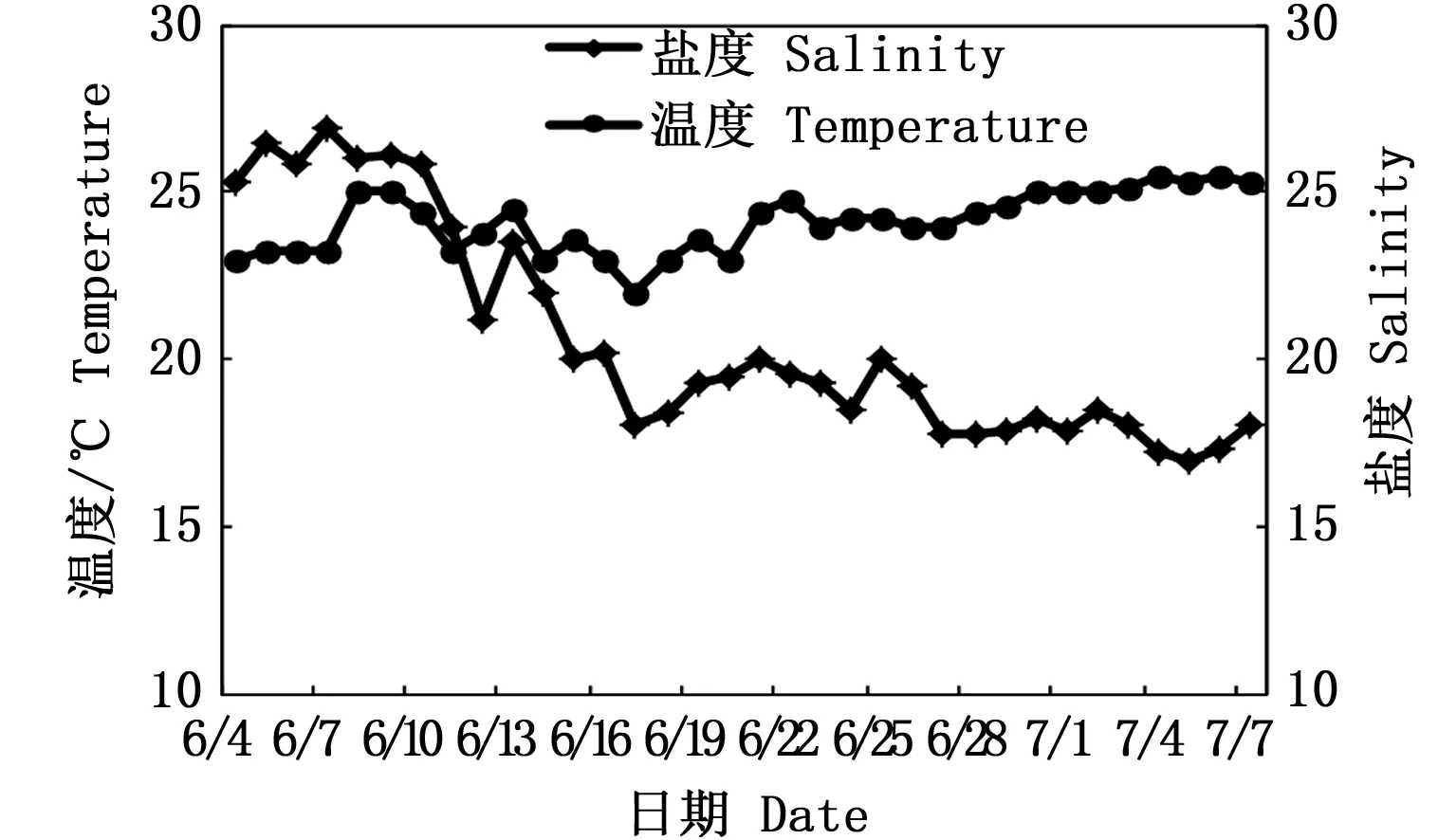

2.1 育苗池水温和盐度

图1显示近江牡蛎幼虫培育期间水温和盐度的变化。近江牡蛎育苗池水温大致保持在23℃上下;相反,盐度的起伏波动变化较大,初始时达到28,而后盐度逐步下降到20以下 ,最后稳定在17~18左右。

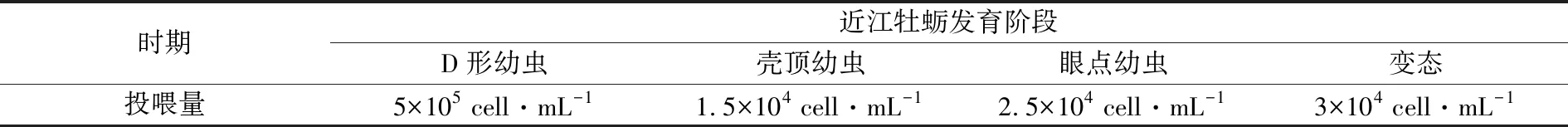

2.2 近江牡蛎发育阶段饵料投放数量的变化

由表1可以看出,近江牡蛎各个发育阶段的投喂量也是随幼体的不断生长而不断增加的,牡蛎在最初的D形幼虫阶段由于幼虫的规格小,体积小,摄取藻类的能力也比较弱,慢慢地到了壳顶幼虫阶段,牡蛎规格不断变大,对食物的摄取量也随之增多,最后到变态附着阶段时,牡蛎已经长到了300 μm左右,这使得近江牡蛎幼苗摄取藻类更多,常常需要在投喂6次·d-1的过程中再增加1~2次投喂,防止投喂量太少影响其变态附着。

图1 近江牡蛎幼虫培育期间水温和盐度的变化Fig.1 Changes in water temperature and salinity during breeding larvae of Crassostrea ariakensis

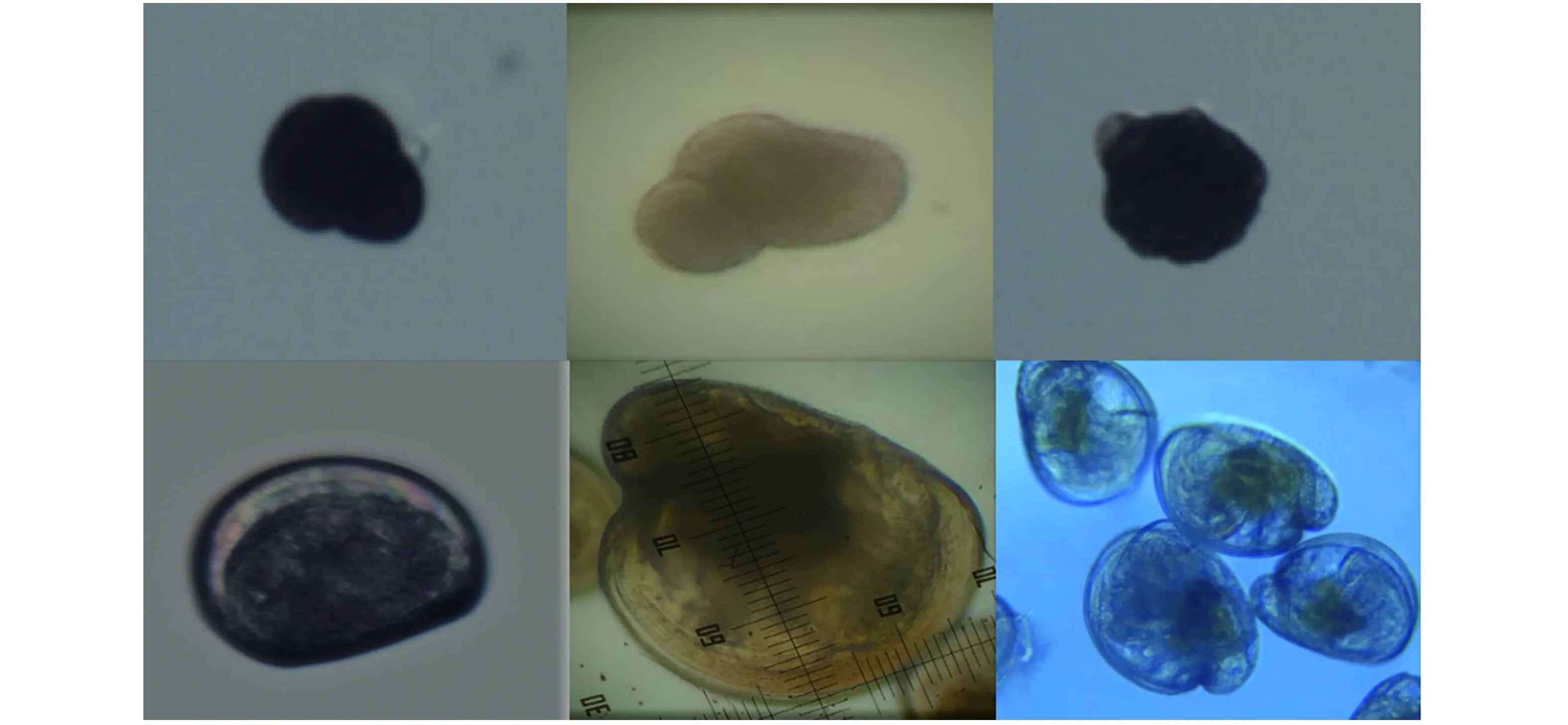

2.3 幼虫的变态发育

“D”形幼虫:卵子受精24 h后发育至D形幼虫,壳高约70~80 μm。刚形成的D形幼虫没有形成消化道,不能摄食,消化道形成后则开始摄食。

壳顶幼虫:D形幼虫在生长,壳顶开始慢慢鼓出,幼虫发育到了壳顶幼虫阶段,为壳顶初期幼虫,铰合线稍微隆起;壳顶中期幼虫,铰合线明显隆起,面盘和纤毛发达,左壳稍大于右壳;壳顶后期幼虫,壳顶突出,左壳顶比右壳顶更为突出,左、右壳呈不对称状态,显微镜下,D形幼虫开始出现纤毛,壳顶鼓出,这个时期为壳顶幼虫时期。

眼点幼虫:幼体壳长达到300 μm左右后,出现黑色眼点,标志着牡蛎幼苗附着变态的开始。

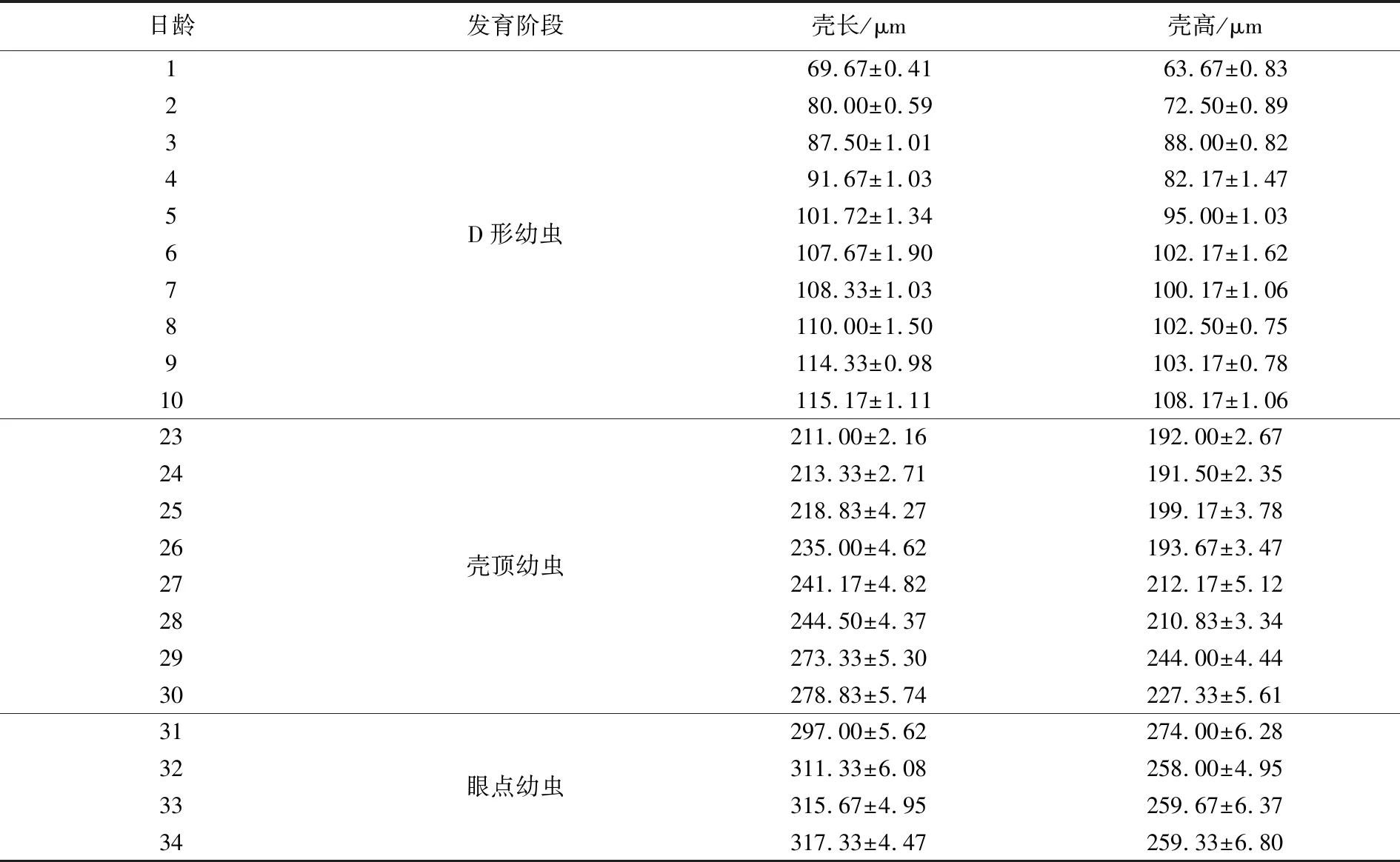

2.4 幼虫个体生长

表2为近江牡蛎幼虫生长情况。前期增长较快,壳高以每天10 μm的速度在增长,之后近江牡蛎进入缓慢增长阶段。

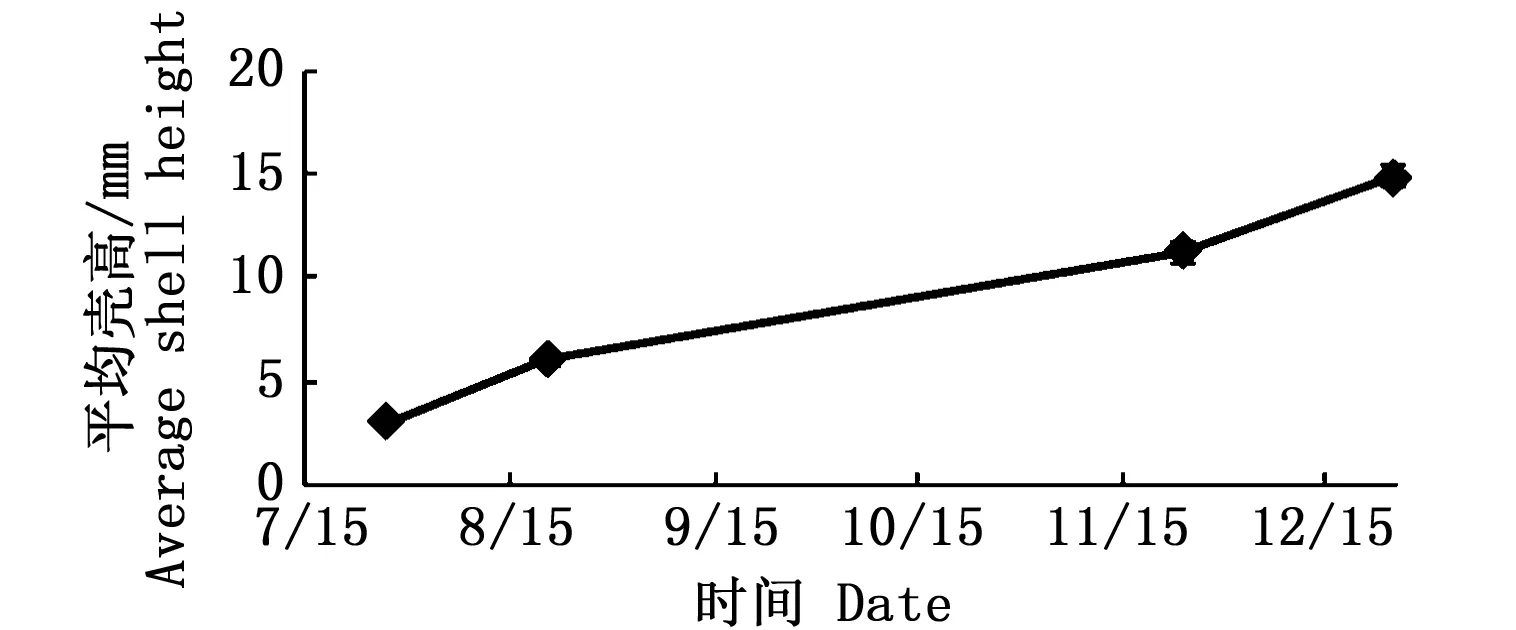

2.5 稚贝个体生长

近江牡蛎稚贝的生长情况见图3。1.5月龄的稚贝壳高为3~5 mm,平均壳高(3.0±0.2)mm;2.5月龄平均壳高增长至(6.1±0.3)mm;5.5月龄平均壳高增长至(11.2±0.5)mm;6.5月龄平均壳高增长至(14.8±0.5)mm。

表1 近江牡蛎饵料投放数量的变化Tab.1 Quantities of feeding diet during larval stages of Crassostrea ariakensis

表2 近江牡蛎幼虫变态发育期间壳长和壳高的变化Tab.2 Change in Shell width and height of Crassostrea ariakensis larvae

图2 近江牡蛎幼虫不同发育阶段的形态Fig.2 Morphology of Several length stages of Crassostrea ariakensi注:上左:二细胞;上中:四细胞;上右:桑葚胚;下左:D形幼虫;下中:壳顶幼虫;下右:眼点幼虫Note:upper left: two cell; upper middle: four-cell; upper right: morula; bottom left: D-shaped larvae; bottom middle: umbo larvae; bottom right: eyebot larvae

图3 近江牡蛎稚贝的生长Fig.3 Change in shell height of Crassostrea ariakensis spat

3 讨论

近江牡蛎一直被认为是河口低盐性种类。谢忠明[14]、薛凌展等[15]认为近江牡蛎对低盐度有较强的抗性,但对高盐度的耐受性弱,适宜栖息在河口咸淡水环境。姚托等[16]通过盐度对近江牡蛎影响的实验研究中得出,近江牡蛎的生存盐度范围为10~30,最适生存盐度为 10~25。本实验中,近江牡蛎人工繁育的育苗池盐度与亲本采集地点的盐度基本一致(盐度25~28),实验结果表明,在高盐度条件下,近江牡蛎仍然能够完成繁育过程。这正好印证了姚托等[16]的观点。近江牡蛎被认为是河口低盐性种类,而它也可以在高盐条件下生长存活,说明近江牡蛎具有一定的高盐耐受性潜力,能在面对高盐胁迫时通过自身调节渗透压使自身维持盐度平衡,维持整个生命过程。

温度也是制约牡蛎幼虫生长和存活的重要因素。隋锡林等[17]在太平洋牡蛎的人工育苗过程中认为,温度高于26℃可能影响到幼虫的代谢,致使幼虫活力降低,易下沉,培育幼虫较为困难。徐成勋等[18]在实验水温35℃时观察到壳金长牡蛎幼虫生长最快,但伴随着较高的死亡率。在本实验中,温度在26℃以上时,确实是存在幼苗下沉,活力降低的现象,这与隋锡林等[17]和王丹丽等[19]研究结果相似,当遇到这个问题时,本实验调整育苗池温度到23℃,牡蛎幼体的死亡率下降,活力也明显提高。产生此现象的原因可能有两方面:一方面,高温提高了幼虫的摄食速率[20],并且提高了体内消化酶的活性,促进幼虫对摄食饵料的异化作用,从而加快了幼虫的生长;另一方面,高温会加快水中原生动物等敌害生物的繁殖,增加耗氧,并且使贝类体内血细胞数量减少,溶菌酶的活性下降,从而造成幼虫短时间内的大量死亡[21]。因而保持适宜的温度是保证实验成功的前提,本实验中温度一直保持在23℃上下,通过水温控制器来调节温度变化,实现育苗池温度的基本恒定。实验中近江牡蛎从受精卵至眼点幼虫期约经历35 d,比一般认为的14~20 d浮游幼体生活史阶段更长一些,可能与育苗池水温低有关。

近江牡蛎育苗过程中,D形幼虫长到150 μm左右时,出现停止生长或者增长缓慢,这个时期近江牡蛎最容易沉降死亡。本实验一共培育3批苗,前两批苗均是到150 μm左右就停止生长,1周后就沉降死亡,这段时期正是由D形幼虫变态至壳顶幼虫期阶段,是牡蛎幼体变态发育的关键时期,养殖条件不适宜,牡蛎幼体就无法突破壳顶长成壳顶幼虫,因此这个时期是牡蛎生长发育过程中最关键的时期。

然后,导致壳顶幼虫不能突破的原因目前还不确定,初步认为造成牡蛎幼体难以突破壳顶长成壳顶幼虫的原因有两个方面,一是,牡蛎养殖实验期间正处于5—6月,此时山东莱州的气温较高,育苗室较闷热,牡蛎幼苗活力减弱,投放饵料时牡蛎摄入不足,遗留的饵料使池内病菌增生,增加耗氧,使牡蛎幼体缺氧导致死亡;二是,5—6月渤海湾地区的连续高温降雨,湾内的水生生物大量繁殖,造成水体污染,湾内水循环不通畅,导致养殖用水被污染,牡蛎幼体可能受水体污染的影响而下沉导致沉降死亡。由于人力及经费成本的制约,本实验研究仅完成了近江牡蛎人工繁育的初步试验,成功培育出近江牡蛎稚贝。未来,需对近江牡蛎繁育的水温、盐度、饵料等条件进行系统的研究,以便形成标准化的人工繁育技术。