从终止式的角度看调式向调性的演进

——以邓斯泰布尔的经文歌创作为例

宋 戚

终止式作为音乐作品风格类型的主要识别标准之一,它同样推进了艺术音乐由调式阶段向调性音乐的发展进程。终止式不仅在每个音乐历史发展的断代呈现出自身的独特形态,而且在音乐风格的巨大转变过程中,也以形式的变化促成了音乐语言与风格的演进。终止式的发展与变化,可以说是早期记谱法与作曲技术更新的结果。中世纪教会调式的多种终止式类型及其自身的演变形态,尤其发展至15世纪中叶,直接成为影响教会调式体系过渡至大小调调性体系的决定性因素。终止式的形态也跟随中世纪教会音乐的发展,一同经历了一个漫长的由非逻辑化到逻辑化的蜕变过程。

13世纪以来,用于教会音乐的克劳苏拉终止式(Clausula Vera),一直沿用至文艺复兴音乐的早期创作。13、14世纪之交的英国作曲家在延续传统二声部克劳苏拉终止式的同时,还创造性地结合了意大利兰迪尼终止式(Landini Cadence)的结构形态。进而,“新”“古”艺术风格兼收并蓄,且在15世纪初叶得到了进一步的融合和统一。自14世纪下半叶开始一直到15世纪上半叶,终止式的形态经历了一个质的变化。盛于“新艺术”(Ars Nova)时期的“双导音”终止式,以及后来的伊奥尼亚终止式,最终都成为了15世纪作品中最常用的终止类型。而在15世纪初叶,作为新终止类型的“勃艮第终止式”(Burgundian Cadence)悄然出现,其预示了艺术音乐新时代的到来。最终,低音固定声部(tenor)的“上四度或下五度”进行模式,直接促成了类功能性和声语言的萌生。所以说,这一质的飞越,主要体现在调式中的终止式形态向调性功能体系的逐步转变上来。

文艺复兴时代英国重要作曲家约翰·邓斯泰布尔(John Dunstable,约1385—1453)的音乐创作,正是处于教会调式音乐与调性语言萌生之间的过渡时期。他的等节奏经文歌中终止式的形态,以调式终止式结构为主要创作基础,进而渐至趋向于调性明确的形态。以上数种终止式结构及其变体,均出现在邓斯泰布尔的12首等节奏经文歌作品中[注]本文所使用的乐谱版本为Bukofzer,Manfred F.ed., John Dunstable: Complete Works (Musica Britannica, viii.) ,London: Stainer and Bell, for the Royal musical association and the American Musicological Society,1953。。

一、以克劳苏拉终止式为主体的综合收束形态

中世纪调式对位阶段的作曲家,并不重于纵向“和声”的整体构思。而横向旋律的进行则是作曲家创作的主要方向。多个声部的横向线性级进进行是终止式早期的基本形态。调式对位中的终止式,其实质即是稳定与不稳定、倾向与解决之二元关系的统一。为了加强不协和音程的倾向性以及解决力度,具有变化半音形态的伪音(musica ficta)的出现,可以说是对位法继续严格深入发展的必然。最早以二声部复调音乐的克劳苏拉终止式为基础发展而来的“双导音终止式”,直接成为14、15世纪多声复调音乐终止式的基础形态。

中世纪晚期两声部作品的收束,以克劳苏拉终止式最为典型,并遵循着不完全协和音程进阶解决至完全协和音程的原则。以大六度反向级进到八度,以及大六度转位的形式——小三度反向级进至同度的形态呈现。邓斯泰布尔在其两首三声部等节奏经文歌《基督,诸圣之光荣》(Christesanctorum)与《美妙的童贞女》(Specialisvirgo)的结束处运用了典型的二声部克劳苏拉终止式。

(一)克劳苏拉终止式与兰迪尼终止式的结合运用

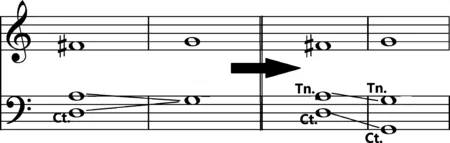

直观来看,邓斯泰布尔中期作品《基督,诸圣之光荣》的收拢性终止(clos)的确是以大六度到八度(b1—c2/d2—c1)的克劳苏拉终止式结束全曲(见谱例1b)。但具体分析,该作并非为规整的克劳苏拉终止式,而是变化和处理后的综合形态。首先在声部结构的安排上,最后终止前的弱拍音程织体,以固定声部休止以及上方两声部建构而来。由于两个低声部的音域相同,因而终止音型的低音横向进行最终合二为一。但在单个声部的进行上,固定声部d1的终止进阶被小音符(semibrevis)的休止所打断。而相应弱拍位置的对应固定声部则以d1填补进来,最终在形态上达成了d1-c1的低声部级进下行解决(见谱例1b)。若从声部进行的角度来看,对应固定声部的d1则应是上行三度至g1的跳进进行。然而,更为巧妙的是,在作品倒数第二小节的对应固定声部,真正解决至终止音g1的音级——应是强拍上级进进行的f1(见谱例1a)。

所以,整体来看,原本完整且纵向排列的伊奥尼亚终止式(见谱例1a)被横向压缩为一个典型的克劳苏拉终止形态。其次,针对性地观察最高声部的终止进行,不难发现,升高了变化半音的C副混合利底亚调式七级音(b1)与主音(c1)之间加入了调式六级音。所以说,横向上高声部的旋律终止还渗透了兰迪尼终止结构。若将该作的克劳苏拉终止式还原为三声部的伊奥尼亚调式的终止形态,从而结合了兰迪尼六度(Landini sixth)的伊奥尼亚终止式,最终在横向和纵向上形成了一个完整的兰迪尼终止变化形式(见谱例1d)。

谱例1.三声部等节奏经文歌《基督,诸圣之光荣》最后终止式的形成结构

14世纪意大利兰迪尼终止式的基型,可以分为三种形态的变型。典型的兰迪尼终止式的特征在于,调式七级音与主音之间加入六级音的装饰性高声部旋律,依附在六度/三度—八度/五度的纵向音程性和声形态的基础结构上。作为兰迪尼终止式特性旋律基础的纵向三声部和声音程,可以为双导音式的终止进行(见谱例1c),亦可以是非变化半音的级进进行(见谱例1d),但形式一定为六度/三度— 八度/五度的进行架构。于是,以双导音式的“和声”架构所承载的兰迪尼六度则是兰迪尼终止式的基础形式。而其他限于六度/三度— 八度/五度的进行形态,但却以大二度级进解决的纵向和音架构,均是兰迪尼终止式基型的变体。

对于兰迪尼终止式基型的变化,主要是在高声部七级音解决至主音之间加入六度音的终止旋律基础之上,将纵向其他两个声部音级的解决作以半音或全音的变化而得来。如谱例1c所示,完整的兰迪尼终止式的基型,从外部形态上看,建立在了主导音和调式四级音(属导音)半音解决的终止结构之上。而保持基型的形态不动,仅将四级音大二度级进解决至属音。如此变化,便得来兰迪尼终止式基型的变体之一(见谱例1d)。承载兰迪尼六度的纵向类三和弦形态,由基型的小六和弦L6变化为减六和弦b5L6的新型结构(见谱例1c—d)。从纵向结构来看,上述变体结构的兰迪尼终止式,则与高声部加入兰迪尼六度的伊奥尼亚调式终止形态如出一辙(见谱例1d—a)。“邓斯泰布尔不仅巧妙地运用了兰迪尼终止,而且在此基础上还吸收了英国早期复音音乐的因素发展了六和弦的写作技巧,使之从短促的进行变为连续的进行。”[注]祁光路:《蓝狄尼终止渊源探略——<蓝狄尼终止研究与应用>专题之一》,《上海师范大学学报》,1985年,第4期,第152页。

整体来看,邓斯泰布尔首先将伊奥尼亚终止式横向变形为中世纪传统的克劳苏拉终止式。而后,又引入兰迪尼终止式的六度核心音。这一复合式的终止式结构,无疑融合了“新艺术”与“古艺术”两个阶段音乐收束的特点。可见,邓斯泰布尔居于音乐风格转变的中介点上,仍是以中世纪盛期教会音乐的形式为创作根基,一步步将教会调式体系推至变革的道路上。

(二)克劳苏拉终止式的隐性调域

邓斯泰布尔另一首创作于15世纪30年代的三声部等节奏经文歌《美妙的童贞女》(Specialisvirgo),同样以克劳苏拉终止式作为最后收束的形式。近似音对音的迪斯康特对位织体,与固定声部的倍长音符(maxima)与长音符(longa)节奏形态形成了极大的反差。然而,作为低音基础的固定声部,却在作品的终止式形成的前一小节休止了。如此以来,终止式的形态则是二声部的级进进行。在第二等节奏结构中,固定节奏反复之后,侵入终止直接推进作品的尾声部分。此侵入终止为典型的克劳苏拉终止形式。而经过的八小节之后,尾声同样以克拉苏拉终止式结束全曲。

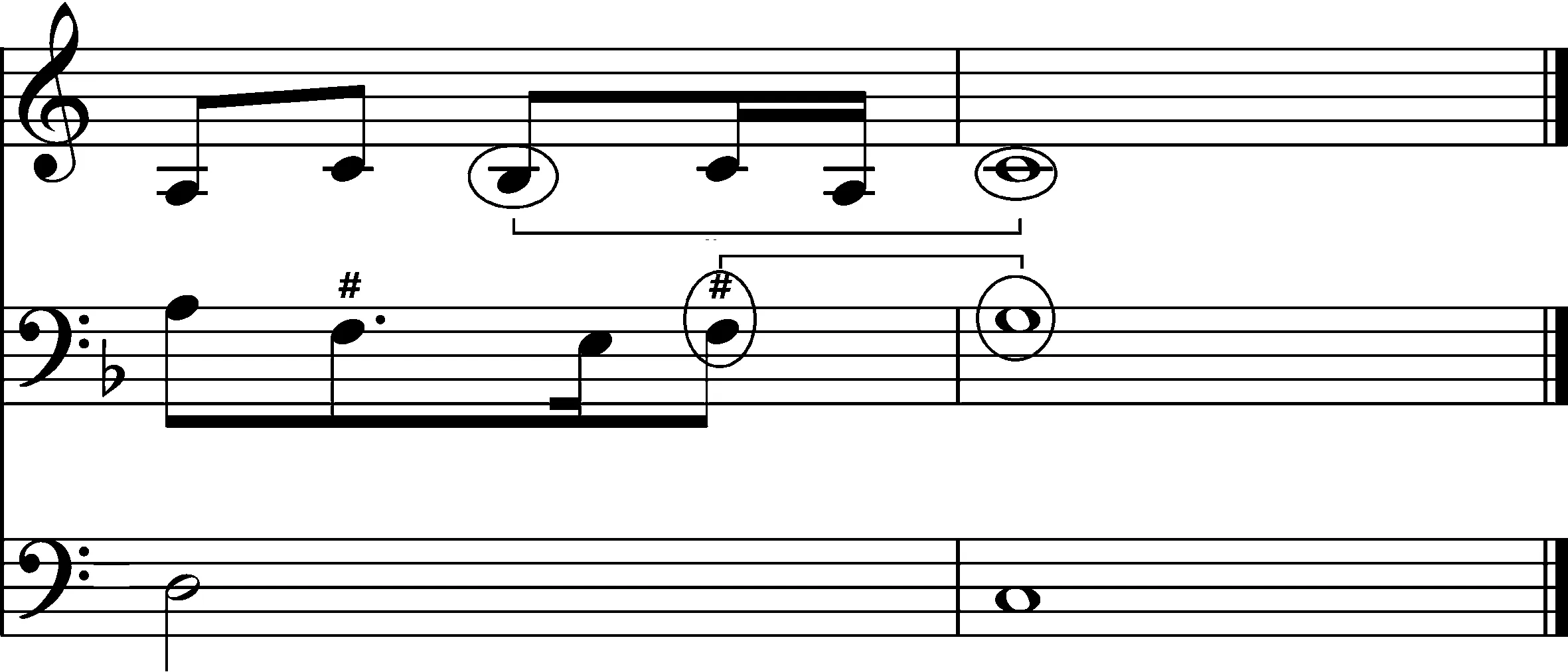

谱例2.三声部等节奏经文歌《美妙的童贞女》尾声部分的终止式

从声部的形态来看,在终止式的前一小节,作曲家仍以固定声部的休止,消解了低声部的基础作用。在二声部的纵向六度—八度反向进行之后,邓斯泰布尔又在对应固定声部安排了上行五度的跳进音型,以此构成纵向五度/ 八度的收拢结构。尾声开始部分的侵入终止与最后整首曲子的结束,主体都为克劳苏拉终止式。通过谱例2对二者收束音之关系的观察,不难发现,尾声开始的侵入终止为调式的五级音开放,而最后全曲终止在主音上。然而,“‘新艺术’理论家所提出的‘开放’(ouvert)和‘收拢’(clos)两种基本的终止形态:前者是建立在调式非主音之间,一般为主音上方二度音以三度音程和五度为主的终止;后者则是建立在调式主音之上的以五度和八度音程为主的终止。”[注]伍维曦:《纪尧姆·德·马肖的<圣母弥撒>——文本与文化研究》,上海音乐学院博士论文,2008年,第43页。“开放”与“收拢”两个形态的终止,在远距离的结构起点上,呈现出二度的序进结构关系。但邓斯泰布尔的这首等节奏经文歌,尾声部分作为扩充性的段落,在其首尾部分的纵向“和声”终止形态上,却呈现出“上四”度的V- I功能性序进。这进一步明确了该作伊奥尼亚调式之大调式的调性色彩。可见,邓斯泰布尔以终止式的形态,从宏观角度塑造了调性音乐的和声布局。这不失为邓斯泰布尔深化传统形式,并突破、拓展传统结构的绝妙之笔。

二、以教会调式终止式为主导的收束类型

时至14世纪,随着音乐风格的发展,以及音程性和声创作实践的不断深入,终止式的类型也在新观念的影响下呈现出更多的模式。在教会调式体系中,三声部的终止主要以克劳苏拉终止式形态为基础,纵向上声部由低到高,将小三度进阶至同度或大三度进阶至五度,大六度进阶至八度二者叠置而成。如此以来,在14世纪“新艺术”之后,教会调式的终止式有了更为多样的变化。依据上述声部横向的进行规则,每一个教会正调式都会以自身调式的自然音级,形成一个本调式特有的终止式类型。

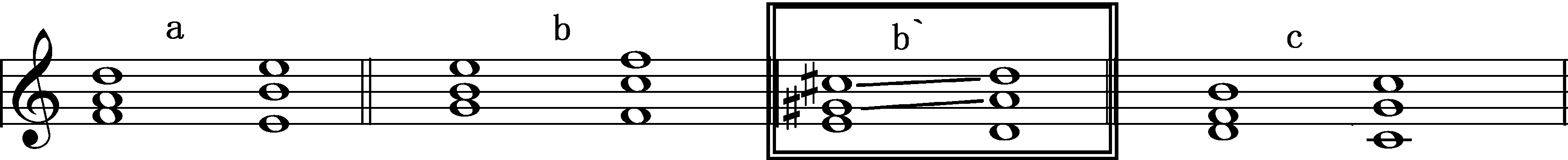

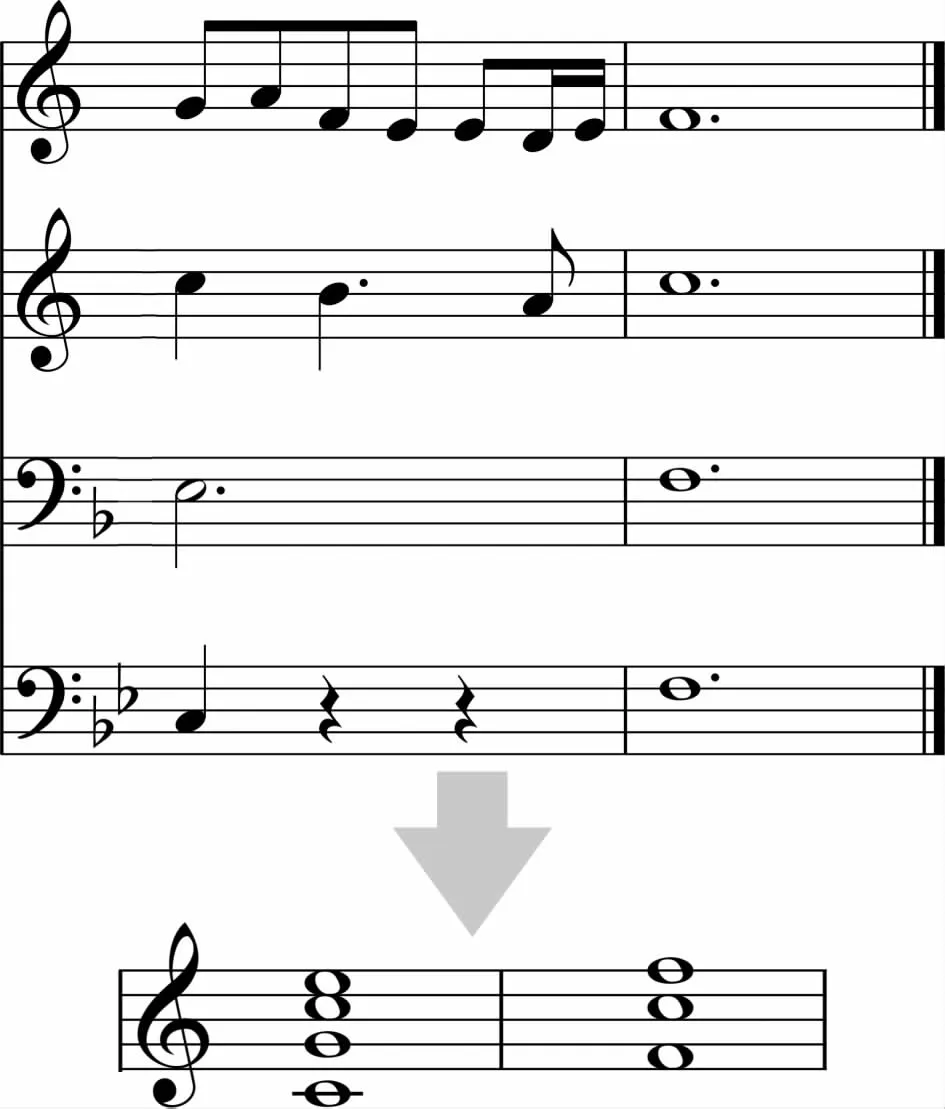

其中,如多利亚、利底亚、弗里几亚、伊奥尼亚等正调式,分别具有自身调式特点的终止式形态。“以格里高利圣咏为代表的音乐中只使用自然音的清规,给欧洲音乐带来了风味独特的丰富的新音响。”[注]黄虹、曹玲:《从心理学的角度看伪音》,《星海音乐学院学报》,2011年,第1期,第6页。如谱例3所示,14世纪常用的调式终止式类别依次为,弗里几亚终止式(a)、利底亚终止式(b)及其变体(b`)以及伊奥尼亚终止式(c)。由调式六声音阶中的自然音级所形成的终止形态,逐渐趋向体系化、系统化的构造层面发展。到了15世纪,形同于自然大调音阶的伊奥尼亚调式,其终止式形态同为文艺复兴时期复调作品的典型收束类型。当然,自14世纪伪音的大量出现,同样也促使各类调式终止其他形态的产生。

谱例3.出现在14世纪西欧的终止式基本类型(从低到高声部依次为固定声部、对应固定声部、最高声部)

然而,基于创作的需要以及感性听觉的偏好,半音化的伪音在教会音乐的创作中方兴未艾。其主要用于避免不协和音程的横、纵向碰撞,以及建构严格模进的旋律形态等。尤其在15世纪上半叶最为盛行。伪音,可以说突破了中世纪早期仅以自然音构思作品旋律线条的限制。由变化音造成的小二度半音化进行,形成了类似调性音乐中导音解决至主音的声部进行形态。当然,伪音最为重要的作用,则在于满足终止进行中(主、属)导音的倾向性。根据当时音乐记谱法的规则,从14世纪起一直到15世纪上半叶,导音性伪音的加入,直接增强了终止式在纵向和声组织形态的意义。而且,有时为了统一声部的需要,还会运用二重变化音的情况。

就其形态来看,谱例3中b与b`均为标准的利底亚终止式。尤以b`伪音的加入最为典型。后来脱胎于利底亚终止式并加入变化半音的b`终止式类型——“双导音终止式”开始在14世纪兴起,并成为独立的终止式类型出现在其他调式作品的结束处。具体来看,“双导音终止式”以低音固定声部为基础,声部自下而上叠置为三度(大)—五度(固定声部与对应固定声部)、六度(大)—八度(固定声部与最高声部)的终止进行形态。如谱例3b`所示,上方的两个声部分别以临时升高的半音级进至调式的主音(#c2-d2)和属音(#g1-a1)。于是,这就分别产生了倾向解决至主音的主导音和解决至属音的(上)属导音。然而,在三度— 五度、六度— 八度纵向声部的横向进行框架中,主导音与属导音改以大二度进阶解决至调式主音和属音,于是,这就形成了典型的弗里几亚终止式(见谱例3a)。而仅有导音以变化半音的形式解决至主音,属导音则以大二度倾向解决到属音的伊奥尼亚终止式,也是15世纪最常用的终止结构。总体来看,常用教会调式终止式的基型,总是以低音的下行二度进行,以及外声部的反向进行为整体框架。同样,这些教会调式也是典型的不完全协和音程倾向于完全协和音程并向其解决原则的重要体现。

表1.邓斯泰布尔运用教会调式终止式形态的等节奏经文歌作品

声部数量创作时间等节奏经文歌调式类别教会调式终止式类型四声部(早期)三声部(中期)三声部(晚期)Preco preheminencie《先驱者提前到来》Ave regina celorum《万福天上的母后》Dies dignus decorari《值得赞美的日子》Guade felix Anna《欢乐吧,圣安娜》Albanus roseo rutilat《阿尔巴努斯红色》Veni sancte spiritus《来吧,圣灵》利底亚副混合利底亚副多利亚伊奥尼亚“双导音”利底亚终止式伊奥尼亚终止式“双导音”利底亚终止式

如此以来,以调式的自然音,抑或伪音所形成的终止式类型——伊奥尼亚终止式与“双导音”终止式(利底亚终止式),最终成为了15世纪上半叶英国音乐作品的主导性收束方式。邓斯泰布尔的大部分等节奏经文歌,也广泛采用了上述两类终止式形态。通过表1不难发现,在邓斯泰布尔的等节奏经文歌中,除低声部无文本的最后一首经文歌外(Textless motet),其他3首中期创作的三声部作品,分别沿用了双导音终止式与伊奥尼亚终止式,以及这两类终止式的变体形式。其中,还包括邓氏早期创作的一首四声部作品(《先驱者提前到来》),同样运用了双导音终止式。而在作曲家的实际创作中,双导音终止式常以装饰的形式呈现。同样盛行于14世纪欧洲大陆的“兰迪尼终止式”,常与双导音终止式结合为一种变体形式。为达到延长终止的目的,作曲家有意识地在终止和弦及其前一个带有双导音的和弦之间加入调式的六级音,即兰迪尼六度。以双导音级进收束的四声部作品,其终止式多以重复三声部的其中一个声部,进而形成四个声部的终止形态。所以,从和声音程的形态来看,四声部的终止常以完整的类三和弦呈现。

(一)结合其他形式的“双导音”——利底亚终止式

邓斯泰布尔的早期四声部作品《先驱者提前到来》,其本身就是利底亚调式,继而最后也顺理成章地以利底亚终止式结束全曲。但作品最后的终止式并非调式内部自然音级所形成的那样单一。然而,具体分析便发现,此利底亚终止式共有两层较为特殊的结构。第一层是,在最高声部终止式的七级与主音之间加入调式的六级音(a1),以此形成了以双导音进行形态(b1-c2、e1-f1)为基础架构的兰迪尼终止的基本型式。其二则是,上方三个声部之间形成了当时对位规则以外的平行五度和平行八度。

谱例4.四声部等节奏经文歌《先驱者提前到来》全曲终止式,第149—150小节

在邓氏等节奏经文歌的终止式对位结构中,尤其在上方声部之间出现了平行五度或平行八度。通过谱例4我们不难发现,该作的最高声部与对应固定声部构成了同向进行的平行八度(b1-a1、b-a)。接着,上方最高声部(Tr.)相邻的七级音和兰迪尼六度音又与经文歌声部对应形成了平行五度(e1-b1、d1-a1)。此类声部的进行对由14世纪延续下来的对位理论法则而言是不允许出现的。而这种被禁止的对位进行,正是因为强调最后终止式的重要地位及其稳定感才如此而为之。而且,上方三个声部除了最高声部的兰迪尼六度之外,其他两个声部也加入了与结束音构成三度关系的音级。如此以来,终止式的结构被延迟,同时两个导音对其所要解决的终止音之倾向性变得更强。“音程性和声的横向进行,除了符合当时的对位规则外,已经形成了以一定调式中心为依据的进行方式,尤其体现在不同终止中向调式中心集中的趋势,成为调式和声的早期形态。”[注]戴定澄:《欧洲早期和声的观念与形态》,上海:上海音乐出版社,2000年,第150页。

另外与上述作品的终止式结构略有不同的是,邓氏中、晚期创作的两首三声部作品《万福天上的母后》《来吧,圣灵》——前者为副混合利底亚调式,后者是伊奥尼亚调式。两首作品在非利底亚调式的背景中,通过伪音的半音变化以利底亚调式的终止形态收束全曲。具体来看,前者的最后收束以四级音的变化半音(#f)与七级音的变化半音(#c)同步上行,经过兰迪尼六度的缓冲,最终导向作品的五级音与调式主音(见谱例5)。

谱例5.三声部作品《万福天上的母后》的兰迪尼“双导音”终止式

谱例6.三声部等节奏经文歌《来吧,圣灵》的“双导音”—利底亚终止式

此外,作品《来吧,圣灵》的固定声部明显发挥了作曲家高超的复调创作技术。全曲虽统一在伊奥尼亚调式中,而全曲的收束却是加入了伪音(#f)的“双导音”—利底亚终止式(见谱例6)。对于带有特定倾向性音级的强调,最终增强了纵向声部进阶至终止音型的收束感。总体视之,伪音大都安排于调式音阶的VII级音或IV级音上。同时,在作品的三重结构之间或每一部分的等节奏结构内部,伪音终止式还与固定声部中固定反复的节奏(talea)或旋律(color),一并成为每一个主题起止以及结构划分的重要依据。

(二)伊奥尼亚终止式的具体应用

形同于自然大调音阶的伊奥尼亚调式之终止形态,同是15世纪上半叶又一普遍被运用的终止式类型。结束在C音上的伊奥尼亚调式作为文艺复兴早期音乐发展的产物,使得之前的八种教会调式又增加了新的旋律调式结构。因而,由调式自然音级所形成的调式终止式也随之出现。邓斯泰布尔中期创作的3首三声部等节奏经文歌作品,运用了典型的伊奥尼亚终止式结构。但在这三首作品中,仅《阿尔巴努斯红色》为伊奥尼亚调式,而其他两首作品分别为多利亚(《欢乐吧,圣安娜》)和混合利底亚(Diesdignusdecorari)的副调式(见谱例7)。

其中,作品《值得赞美的日子》在低声部的安排上显得较为特殊。在调式对位音乐的初期阶段,固定声部仍起着建构纵向(音程性)和声的中心作用。而之前在14世纪起着和声填充之辅助作用的对应固定声部,却在14、15世纪之交开始摆脱附属的声部地位,逐步成为超越固定声部的实际低音基础。其中,邓斯泰布尔的三声部作品《值得赞美的日子》,其最后的终止,建立在了以对应固定声部为基础低音的“和声”结构之上。固定声部作为内声部,由调式的四级音上行级进至五级音。而对应固定声部则级进下行至调式的主音。从终止式结构跟随复调音乐发展演变的历史过程来看,对应固定声部作为终止式纵向音程叠置形态的实际低音,预示着之后与调性音乐终止式相类似的V-I形态的出现。正是由于后来对应固定声部“上四下五”的低音跳进进行,才为调性和声体系的生成奠定了功能性的声部基础。

谱例7.邓斯泰布尔创作创作中期运用伊奥尼亚调式终止结构的三声部等节奏经文歌

a.伊奥尼亚调式等节奏经文歌《阿尔巴努斯红色》的最后终止结构

b.副多利亚调式等节奏经文歌《欢乐吧,圣安娜》的伊奥尼亚终止结构

c.副混合利底亚调式等节奏经文歌《值得赞美的日子》的伊奥尼亚终止结构

综上所述,作为15世纪上中叶最为流行的音乐收束形式,倾向于主音和属音的双重导音终止形态以及伊奥尼亚调式的终止结构,不仅增强了作品乐句以及尾部的收束感,而且还凸显了声部纵向的整体倾向性。若以功能和声的角度观察,不难发现,进入最后终止之前的和弦结构,多为主导音上建立起来的六和弦(VII6-I)。“虽然从整体上看缺乏主—属功能的导向,但从单个声部的走向上看,则充分显示出在终止时对主音及其上方五度音的强调。这种仍然以定旋律声部为和弦的,通过改变调式音级来强调调式主音和结音的纵向音程进行,似乎预示着功能和声的最初萌芽,虽然这种强调横向归属感的音程结构,依然是在前调性音高思维的框架中形成的。”[注]伍维曦:《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》,上海音乐学院博士论文,2008年,第150页。教会调式终止式可谓中世纪晚期音乐收束形态发展的一个重要阶段。但从调性思维的角度而言,导和弦首先撕开了进入调性音乐领域的“裂缝”。至此,后来在15世纪兴起的类属和弦的终止式,可以说离调性概念的显性萌生又进了一步。邓斯泰布尔等节奏经文歌的终止式结构,不仅延续着14世纪的传统形式,同时还预示着未来调性和声体系的变革。

三、勃艮第终止形态的过渡

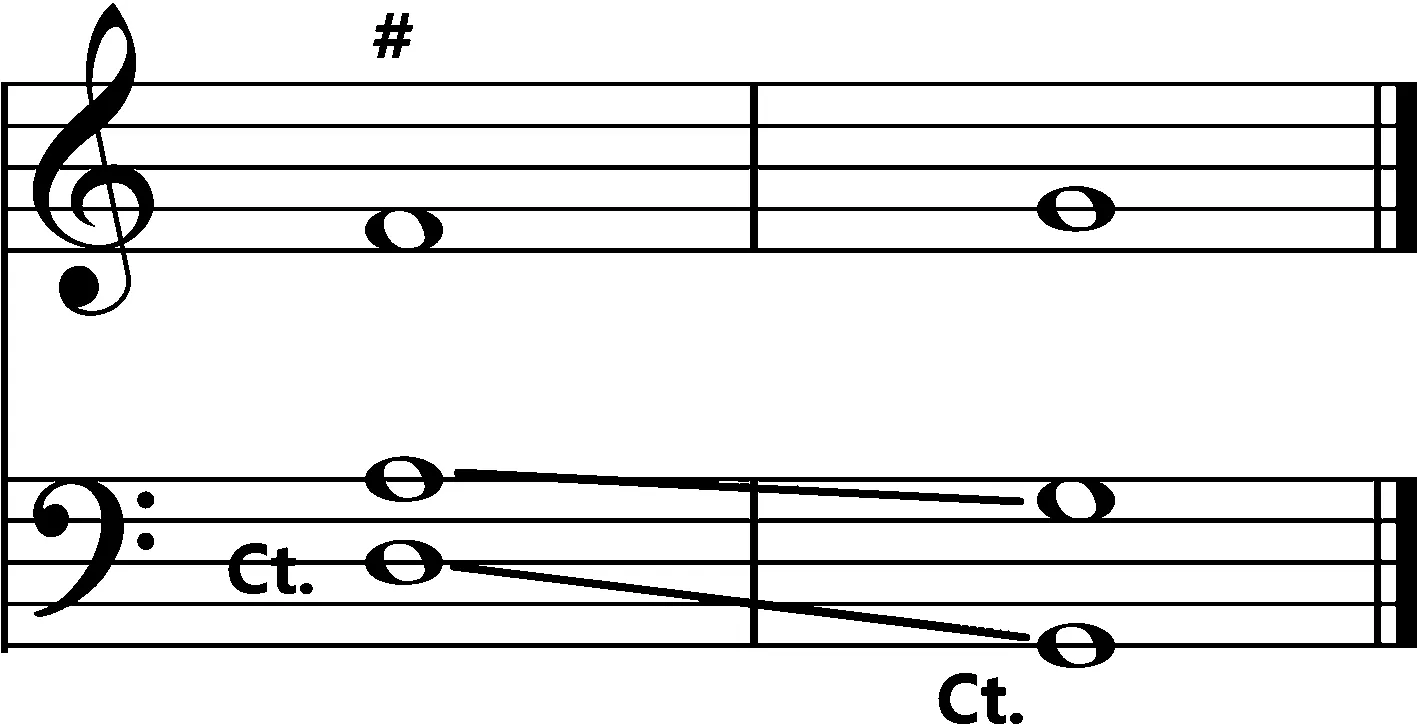

当15世纪悄然来临之际,新形态的终止式结构也随之出现。终止式音级的级进解决仍旧占据主导。作为实际低音基础的对应固定声部的横向进行,变之前的二度级进为八度上行的跳进进行。而在最后对应固定声部跳进的终止结构当中,固定声部又成为终止完全协和音程形态的低音基础。具体而言,对应固定声部从最低声部八度跳进至中声部的形态变化,在音级上出现了四级(属导)音由五级(属)音来替代的现象。但两个外声部依然是反向级进进行的固定形态。正如谱例8所示,这种由教会调式发展变化而来的收束形态,乃是典型的勃艮第终止式。它是15世纪中后叶最为常见的终止式形态。在邓斯泰布尔的等节奏经文歌中,仅有一首中晚期创作的四声部作品《欢乐吧,荣耀的玛利亚》(Guadevirgosalutata)使用了勃艮第终止式(见谱例9)。而受其影响的——尤以迪费为代表的文艺复兴早期勃艮第乐派作曲家经常采用此终止式结构。

谱例8.15世纪初的勃艮第终止式形态

谱例9.四声部等节奏经文歌《欢乐吧,荣耀的玛利亚》最后收束的勃艮第终止形态

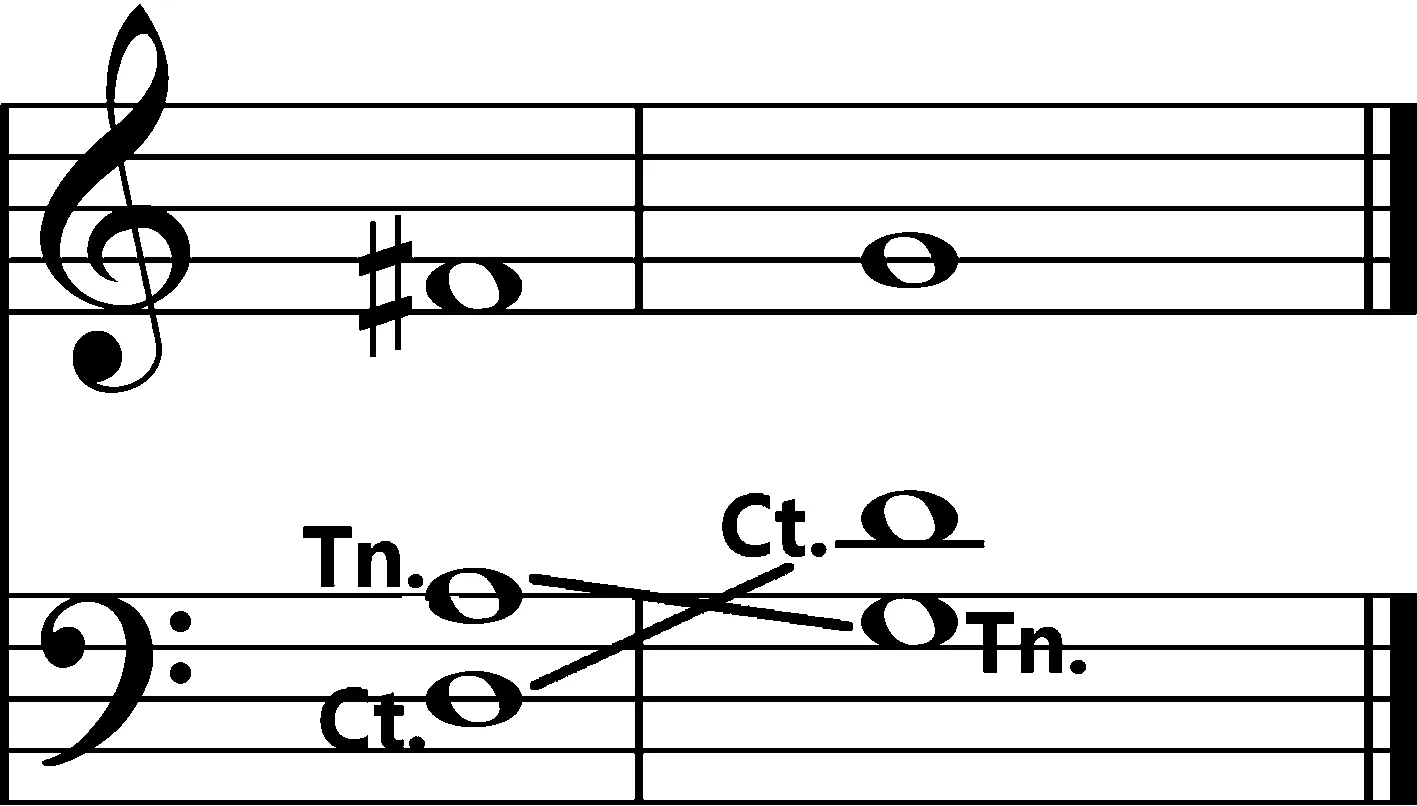

无疑,此收束结构作为终止式形态发展的一个短暂且重要的过渡,直接导向了对应固定声部上四度进行的终止形态。因此,最后强拍终止音程性和弦中的调式五级音被省略。固定声部与对应固定声部均解决至调式的主音。如此以来,作为低音“和声”基础的对应固定声部则上四度跳进至调式的主音。最终,与近代和声体系V-I进行同形同态的终止式雏形初具(见谱例10)。

谱例10.由勃艮第终止式发展而来的“上四下五”低音进行终止式形态

勃艮第终止形态仅作为教会调式音乐实践与调性音乐初露端倪之新、旧过渡阶段的产物带有强烈的阶段性特征。通过对早期音乐终止式发展的历史性观察,笔者认为,在教会调式阶段,音程性的“和声”思维主要建构于圣咏的旋律形态。自14世纪“新艺术”时期之后,建基于调式体系基础上的“和声”实践基础开始趋于瓦解。即,“和声实践从各个层面上瓦解圣咏定旋律的基础地位,将多声部实践中的各个声部作为同一整体中的平等的部分来加以组织。”[注]伍维曦:《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》,上海音乐学院博士论文,2008年,第148页。对应固定声部超越固定声部,开始成为真正的基础低音,并渐至形成了类调性和弦的低音功能性进行。“这种建立在调式基础上,并以圣咏定旋律为核心的和声实践的衰落与瓦解,在一定意义上代表了具有中世纪特征的‘音程性和声观念’向具有近代特征的‘和弦性和声观念’的转变。而这一转变的文化意涵也极为重要,中世纪多声部音乐中对于圣咏的强调,在很大程度上是出于宗教仪式的目的,而其基础地位的丧失意味着音乐的艺术性业已超过了宗教性,音乐语言自身的发展需要,超过了其宗教象征的意味。”[注]伍维曦:《纪尧姆·德·马肖的〈圣母弥撒〉——文本与文化研究》,上海音乐学院博士论文,2008年,第148页。

四、类功能性终止式的广泛运用

同样在15世纪上半叶,由勃艮第终止式继续衍变而来的“以外声部的六度—八度进行及其变化形式为主的终止式形态,开始出现一些力度更大、肯定性质更强的类型,如低音部上四下五的进行形态。”[注]戴定澄:《欧洲早期和声的观念与形态》,上海:上海音乐出版社,2000年,第150页。之前由以固定声部为基础的上下两个声部的音程叠置“和声”形态,已然过渡至三或四个独立声部所建构而来的纵向类似功能性的和弦。然而,低音声部的类似和声功能的进行,仍然由低于固定声部的对应固定声部所承载。可以说,对于相邻声部之间音程协和关系的重视,已经打破了占有统治各高声部音高叠置形态的低音固定声部的绝对地位。

在等节奏经文歌的创作中,邓斯泰布尔不仅将“上四下五”的类功能性终止式安排在作品结尾的收束处,而且还在等节奏结构内部段落的终止处也使用了该结构的终止式。接近15世纪中叶开始出现的此终止式类型,在一定程度上预示了之后属—主的“正格终止”(Authentic Cadence)形态。其中,前者涉及两首四声部的等节奏经文歌《致敬,救世主的象征》(Salvescemasanctitatis)与《来吧,圣灵/来吧,上帝》(Venisancte/Venicreator),以及那首无唱词文本的三声部作品(Textless motet)。而后者则被邓斯泰布尔用在了如作品《致敬,救世主的象征》以及三声部《阿尔巴努斯红色》等作品的等节奏结构内部当中。

(一)作品结尾处的类功能性终止式形态

邓氏早期创作的四声部作品《致敬,救世主的象征》,其结尾运用了省略三音的“三和弦”形态。属—主进行的类功能终止式——以常规性的低音固定声部的上行四度跳进,对应固定声部的级进下行,以及上方两个高声部的上行级进形态呈现而出。最后是以强拍上的五度/八度完满终止。依据14世纪“新艺术”时期协和音程的完全与不完全分类及与其相关的声部进行规则,四声部纵向音程叠置的限制较三度而言要更为严格。

正如谱例11所体现的那样,在四声部的纵向音程结合维度,其中一个声部必须八度重复另外一个声部的音。根据对位法则,低声部不允许重复调式的七级音(导音)。而且若低音重复二级音,又会造成平行八度的不良进行。显然,在四声部的终止式结构中,仅能在上方大六度的框架基础上,使低音八度重复五级音(属音)。于是,就形成了低音声部的五级音上行四度跳进至调式的主音。这样,既避免了低音的平行进行,又使得不完全协和音程进行至完全协和音程。所以,通过以上分析,15世纪上半叶,形同于V-I调性功能和声进行的终止式形态,毋庸置疑,成为复调作品终止式结构发展的必然形态。

谱例11.

另外一首四声部的等节奏经文歌《来吧,圣灵/来吧,上帝》,被邓斯泰布尔赋予了典型的“下五”度低音进行的终止式结构。该作品为混合利底亚调式,其最后终止式结构的经文歌声部,将七级音变化升高了半音,以此形成了导向调式主音(g1)的#f1。而最具特殊声部进行意义的固定声部,则以调式的五级音下行五度至主音(d1-g),直接取代了二级音下行级进解决(a-g)的传统形态(见谱例7)。因此,这种类似于属—主功能和声序进的终止形态便应运而生。

此外,邓斯泰布尔唯一一首固定声部没有唱词文本的等节奏经文歌,同样直接引入了典型的类V-I的终止式结构。然而,在这首作品的收束段落中,决定终止式结构的低音下五度进行,则发生在实际音高低于固定声部的对应固定声部。理论上的两个外声部——最高声部与低音部固定声部呈反向的二度进行(#f1-g1/a-g)。但如谱例13所示,从终止式的具体形态来看,作为实际低音的对应固定声部,以调式的五级音下行跳进解决至主音(d-g)。可见,最后两小节的终止进行,各声部的横向线条最终都解决到了调式的主音。若以调性和声的角度分析,导音与属音明显体现出向主音解决的强烈倾向性。诚然,这也是类属—主功能终止式在调式体系阶段形成,并为调性萌生做前期铺垫的原型结构(见谱例14)。同时,在进入高声部的最后旋律音之前,作曲家还加入了兰迪尼终止六度(e1)。至此,该作的最后收束为综合了意大利兰迪尼终止特性的类属—主功能性的复合终止式。

谱例12.四声部等节奏经文歌《来吧,圣灵/来吧,上帝》曲尾终止式

谱例13.三声部固定声部无唱词文本等节奏经文歌完全终止形态

谱例14. 15世纪 V-I类功能性终止式原型

(二)等节奏结构中的类功能性终止形态

邓斯泰布尔创作的三重结构等节奏经文歌,在曲体上分为两个主要的层次。第一,是三个独立且彼此关联的等节奏结构基础层。第二,是在每个等节奏结构内部,以长线条的固定旋律或固定反复的节奏音型为单位划分而来的段落层次。因而,在等节奏结构的内部段落中,固定旋律或固定节奏的起讫部分,同样被邓斯泰布尔安排了划分音乐段落、句逗的终止式。其中,在等节奏结构的终止处,邓斯泰布尔多会安排类功能性的终止式结构。

谱例15.三声部作品《阿尔巴努斯红色》的第一、二等节奏结构的终止形态

a.第一等节奏结构主题的类功能性终止式

b.第二等节奏结构主题的终止式结构

就其自身形态而言,“这种整体性的纵向进行不能被完全视为偶然现象,而应是出于作曲家有意识的预构。”[注]伍维曦:《纪尧姆·德·马肖的<圣母弥撒>——文本与文化研究》,上海音乐学院博士论文,2008年,第150页。声部纵向的整体性以及预设后的声部进行,在很大程度上改变了调式体系对上方声部之间音程协和关系的忽视。从终止式形态的时代特征角度而言,介于中世纪与文艺复兴时期之间的调式音程性和声语汇,已在作曲家的有意安排下,指向对建立在主音上的类三和弦的解决路径上。然而,在15世纪上半叶调式音乐的体系中,“低声部的四度或五度跳进,也只是作为一种声部的补充、而不是真正的和声基础。”[注]王新华:《从调式到调性——16、17世纪西方音乐音高组织体系之演变》,中央音乐学院博士论文,2008年,第192页。

综上所述,在调性音乐萌生的发展中,类三和弦的序进与展开可以说是音程结合思维脱离等节奏形式束缚的结果。对应固定声部与固定声部的声部交叉,在一定程度上也瓦解了低音固定声部在多声部音乐实践中的决定性地位。“特别在终止处的四、五度跳进,在某种程度上,暗示了引领未来的从属到主的和声进行。换句话说,16世纪以低音部来定位的音乐,是由于它本身暗示的和声倾向所推动。它为音程对位转向和声对位提供了条件,伴随而来的则是三和弦的建立,以及依据低声部的终止式类型来判断调的性质。因此,最低声部的形态变化,绝不仅仅是声部主次形式的变换,而是和声之于调式主导地位的一场深刻变革。”[注]王新华:《从调式到调性——16、17世纪西方音乐音高组织体系之演变》,中央音乐学院博士论文,2008年,第158页。

结 语

综上所述,邓斯泰布尔等节奏经文歌的各声部纵向音高关系,仍是中世纪以来的音程性和声结构。复调的音程思维依然占据了邓氏经文歌织体形态的主导。在音乐的形式上,他力主调式音乐向调性音乐的过渡;由不完全协和音程取代完全协和音程的主导地位;音程的对位逐渐具有主调和声的形态等。从声部创作的顺序上,也一改之前主次声部的创作思维,而换以声部的整体平等创作。可以说,一种艺术音乐语言的历史变革,逐渐生发于邓斯泰布尔的独立创作过程中。的确,他的音乐语言也是艺术音乐的自律性萌生于现实音乐创作的重要写照。从14世纪末15世纪初开始,英国作曲家的创作,开始赋予音乐形式以独立的意义。

邓斯泰布尔的等节奏经文歌创作,在延续法、英音乐风格与技术的基础上,又作以个性化的突破与创新。由调式向调性音乐的历史演进,恰巧就在邓斯泰布尔的音乐创作中得到了深刻的体现。尤其在终止式的构思方面,他将中世纪与文艺复兴的主要终止式形态,巧妙地引入12首等节奏经文歌的创作中。邓斯泰布尔不仅将“新”“古”艺术的兰迪尼终止式与克劳苏拉终止式融于一体,而且还引入了典型的教会调式终止式、“勃艮第终止式”,以及预示着调性语言萌生的类功能性终止式。可以说,在终止式结构的安排上,同样也体现了邓斯泰布尔音乐创作语言——由教会调式向调性体系的过渡与演进。毋庸置疑,15世纪近中叶时代,邓斯泰布尔的等节奏经文歌创作,既有中世纪音乐传统的特点,又兼具了文艺复兴时代的新趋向。

——为混声四声部合唱而作