运动员人格发展特点及与运动成绩之间的关系

□ 石献(北京体育大学 北京 100084)

1、人格特质概念

人格(Personality) 是一个人所持有的行为模式,是构成一个人的思想、情感及行为的特有模式,这个独特的模式包含了一个人区别于他人的稳定而统一的心理品质。林琳,吕晓昌,孙研红,林宁(2011)等提到人格特质(Personality Traits)(又称为个性),是用以表示个人的思想、感情和行为总和的一般形态,指个人依相当时间和一致的方式与他人有所不同的持续性且特殊的特质。人格特质就是一种心理现象,不同人拥有不同的人格属性及特质,会产生出不同的行为结果。

正因如此,人格特质的多样化造就了不同的人成为不同领域的佼佼者,运动员同样也是,不同的项目需要不同人格特质属性的运动员,在西方的很多发达国家早已经将人格特质作为运动员选材和训练的重要方面,很多学者认为,运动员的运动能力在很大部分与运动员自身的心理状态特质类型存在一定的关系,通过采取不同的心理学指标和方法进行心理选材,将具有一定潜力的人选入运动训练的体系,帮助我们了解运动员的运动行为,预测运动员的运动成绩。

2、有关人格特质的理论

2.1、阿尔波特人格特质理论

阿尔波特认为,人格是可以测量的心理现象,测量的最小单位是特质。不同特质构成了完整的人格,也产生了人的差异。

2.2、卡特尔人格特质理论

主张特质理论,将其分为表面特质、根源特质。卡特尔认为,每个人身上都具备16种人格特质,知识不同的人表现的程度不同,主要体现在量的差异上。卡特尔编制的卡氏16种个性特点的测试分析—卡氏个性测验量表是目前世界上最完整的个性心理测验之一。

2.3、艾森克人格特质理论

提出三维人格基本维度,即内定向(E)(内外倾向的差异)、神经质(N)(情绪稳定性的差异)、精神质(P)(偏于负面的人格特征)。它还编制了《艾森克人格问卷》,专门用于测量这三个基本特质维度的个体差异。

2.4、诺曼等心理学家人格特质理论

人格维度数量为 5个,即神经质(N)、外向性(E)、开放性(O)、随和性(A)、意识性(C)。

对于运动员人格研究的测试方式和途径,安燕在总结大多数的前人和研究者对于运动员人格研究后,提出一般都会采用一些问卷法或者投射法(如:墨迹测验)来获得运动员人格特征,问卷法(如:卡特尔16P F、艾森克人格量表等)是常用的测量方法。

3、运动员人格特质横向对比研究

关于运动员人格的研究和分析,一直以来都是运动心理学家关注和讨论的话题,之所以如此关注,是因为他们想了解,运动员的人格特质是否与运动成绩之间存在相关性,并以此为一定的根据对运动员的运动成绩和发展潜力做出预测。

3.1、一般人不同于运动员的人格特征

早期的研究发现,一般人与运动员之间在人格上存在一定的差异,在现今看来,这也是一个毋庸置疑的结论,Schurr,Ashley&Joy通过研究表明:“不论参加集体项目还是个人项目的运动员,他们更加独立、更客观,没有非运动员那么焦虑。”在生活中也不难发现,身边经常参与运动的人,不论是在身体健康状态还是在心理状态上都较一般人更加乐观,性格更加外向,负面情绪较少。

3.2、不同项目运动员之间的人格特征

运动员所具有的人格特征不止体现在与一般人的不同,在不同的项目中也有所差别,要是说不同的神经特质造就了人的差别,那么不同的项目特点也对不同的人格特质产生了不同的需求,在许多前人学者的研究中可看出,有些神经特质对于某些项目运动员的发展会产生深远的影响。

关于不同项目运动员之间人格特征差异,刘永在通过对不同项群的运动员人格特质关联要素进行甄别研究分析后得出:“即使是按照人数和协作特点分类的集体与个人项目,其运动员已经显现出了比较明显的人格特质不同的倾向。”不同性质特点的项目所需的运动员人格特质也是具有一定差异性。

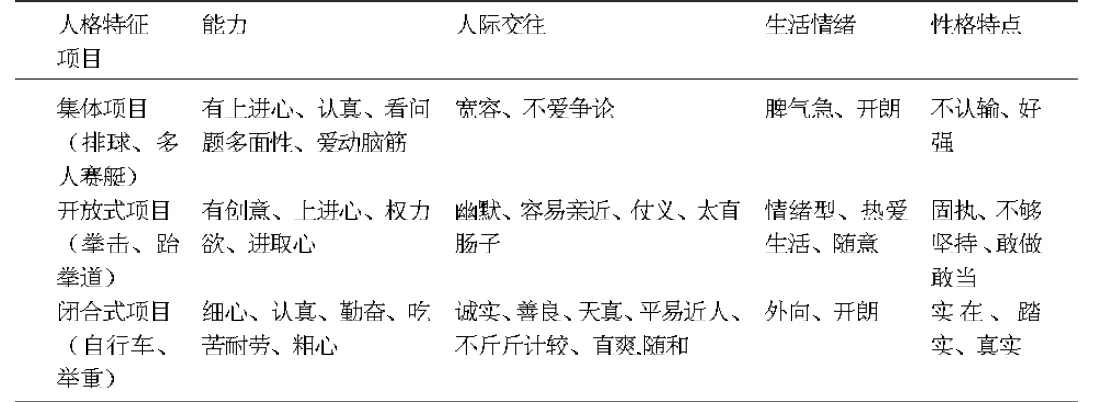

另外,方配素、章翔、梁承谋等研究者将不同项目类型运动员人格特征分析体现在以下几个方面:能力、人际交往、生活情绪以及性格特点等(见表1)。

综合前人研究总体来看,运动员与一般人相比在人格特征方面还是存在差异的,相对来看,运动员具有一定的独立性和更加积极乐观的心态。而在不同项目之间的横向比较中,可以发现,不同类型项目之间运动员的人格特征存在差异,一方面,集体项目具有较强的包容意识和大局意识;个人项目则存在独立性和随意性较强。另一方面,开放式项目应变能力强而意志品质处于劣势,相反,闭合式项目则比较踏实肯干,毅力较强。

表1

3.3、人格特征与运动成绩的关系

由于不同项目对不同的人格特征存在不同的需求,那么人格特征与运动成绩之间也有可能存在一些联系。王琴芳,刘克军通过对金牌运动员人格结构特点分析发现,“九运金牌运动员与参与运动不同水平人群相比,呈现出高有恒性、高世故性、高自律性、低紧张性,行为果断,有较高专业能力和较强独立性和较强创造性的倾向。”

有些人格特征也是运动特有的,而且是处于绝对优势地位的。李静在运动员心理特征进行研究时指出,运动员心理坚韧性水平高的个体行为特征主要表现为:“在各种运动情境中都能保持精力高度的专注;能忍受生理的伤痛;积极自律;不断追求完美与既定目标;具有高度的自信心;比赛时拥有坚强的求胜意志;非凡的抗压能力等。”心理坚韧性是优秀运动员必备的心理技能,是其比赛获胜的重要心理因素之一。

关于人格特征与运动成绩的关系,许多学者还认为这与运动员的水平有很大的关系,对于初学者,运动员的心理特征存在较大差异,但随着运动员水平的提高而形成的一些心理特征将会影响运动员的发展,这也在一定程度上说明,运动员的竞技水平越高,人格特征与运动成绩的关联性也就越大。

刘泽林在对排球运动员的人格特征进行研究后发现,“不同水平和不同训练年限的运动员在人格特征上存在显著性差异。随着运动水平的提高和训练年限的延长,运动员表现出情绪稳定、遇事冷静和能够很好适应外部环境的人格特征变化。”

通过前人的研究和总结可以看出,运动员的人格特征在一定程度上,能够对运动员的运动成绩产生影响,符合本项目特征或需求的人格特征,会增加运动员的成功率或激发更大的潜能,而且随着运动员的运动年限和水平的不断提高,使得人格特征与运动成绩之间的关联度也越高,这也就相当于是在平时经常被我们提到的“专项意识”的发展程度。

4、存在问题

通过以上的研究者们研究可以得出,运动员的人格特征对于运动员的发展和前途以及运动成绩都会产生一定的影响,单纯考虑运动员发展潜力,对人格特征的研究还是存在很大价值和意义的,但也有一些研究者们认为这些因素也不是绝对的。

虽然人格特征与运动成绩之间存在一定关联性,但并非所有人格特征因素都对运动成绩产生影响。张旭明,李支勇等通过研究发现,“人的行为是非常复杂的,单从某一个方面去考虑得出的研究结论往往是片面的。影响运动员比赛成绩的因素是多样性的,人格特征只是其中之一。但在运动员心理特征研究中,研究者往往会把运动员的心理特征当成影响比赛成绩的唯一因素,这样得出的结论是片面的。”

可见,在众多的人格特征维度中,有一部分会对运动成绩产生显著作用,使得大部分人格成分与运动员的运动表现之间缺乏显著性相关,说明了运动员的运动成绩受到多种因素影响,而不是绝对的取决于运动员的人格特质。这在另一方面也可以说明,根据人格特征进行选材虽有一定重要性,但这只是单方面的,对运动员以后的发展也不会产生绝对性的影响,只能作为其中一类参考因素。

另外,在进行人格问卷测试的过程中,被测试者回答的真实性,对于测试的准确性会产生影响。在不同生活环境的影响下,必然会产生不同的思维方式和价值观,有一些人对于自己内心的真实想法和状态会坦然面对,而有一些人则不想将其对外呈现,不想受到外界社会的评价和了解自己的真实人格特征,这就使得测试结果的真实性、准确性受到质疑。

由此可见,在进行关于运动员人格特征与运动成绩的深入研究中,不仅要提高调查结果的准确性,也要充分考虑其他因素,例如:运动员所处环境、受教育程度等因素存在的情况下进行讨论分析,这样的研究结果才会更加具有说服力和利用价值。