南京国民政府前期财政体制与政治体制的冲突

——以国家治理为视角*

焦建华

(厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005)

财政是一个国家赖以存在和发展的基础,它与中央、地方、企业和民众的切身利益密切相关,具有极大的社会经济联动性,也是具有一定独立性的国家经济力量,对国家治理极其重要。学界研究民国财政制度成果很多,但多限于探讨财政制度本身,而未从国家治理视角整体考察财政体制与政治体制及国家治理间的关系。本文将从国家治理视角探讨南京国民政府前期财政体系与政治体制的冲突,及其对国家治理的影响,希冀有助于更准确认识国民政府财政体制的长处与不足,总结国家治理中财政体制构建的经验教训,以期对今日财政体制建设有所裨益。

一、国家治理体系中财政体制与政治体制关系的理论分析

国家治理[注]治理是一个较宽泛的概念,根据联合国发展署(UNDP)的界定:“治理是指一套价值、政策和制度的系统,在这套系统中,一个社会通过国家、市民社会和私人部门之间、或者各个主体内部的互动来管理其经济、政治和社会事务。它是一个社会通过其自身组织来制定和实施决策,以达成相互理解、取得共识和采取行动。……治理有社会、政治和经济三个维度,可以在家庭、村庄、城市、国家、地区和全球各个人类活动领域运行。”United Nations,Governance indicators: A users' guide,www. undp. org.,通常是指在政治系统的特定范围内行使权威,对政务或公共事务做出有效安排,以达到维护政治秩序和正义价值的目的,不仅仅指政府管理,一国之内所有共同事务的管理都可属于治理的范畴。[1]国家治理体系是指规范社会权力运行和维护公共秩序的一系列制度和程序,包括国家行政体制、经济体制和社会体制。[2]当然,国家治理体系并不能任意选择,而是与一个国家历史演变有着深刻关联,存在明显的路径依赖性。[3]

在国家治理体系中,政治体制与财政体制无疑是关键环节与核心内容。政治体制是国家治理的核心,中央与地方的政治分工结构是国家治理所依赖的最基本结构,决定了中央与地方之间的其他关系。财政是国家控制权力资源的经济体现,是国家治理的基础和支柱,[1]其功能与定位一般都呼应着国家治理需求,财政体制最充分地体现了权力资源配置的格局。奥康纳认为:“政府支出的数额和构成, 以及税负分配, 并非由市场规则决定,而是反映了不同阶级与群体之间的社会与经济冲突,并在结构上由这些冲突决定。”[4]2戈德斯契德说得更彻底,每个社会与经济问题最终都是财政问题。[5]287一定财政利益格局下的冲突和权力的关系总是与权力资源的分配相联系,财政体制成为“权力的制度性调配”[6]99载体,即权力存在于财政体制中, 并通过财政体制展现出来,反映了国家对中央与地方政府、对不同阶层人群的地位、权利、责任和义务的规定与认可,其变动也反映了它们地位与权责等的相应变动。因此,政治体制与财政体制是国家治理体系局部与微观的制度安排,是国家治理能力的关键领域。

19世纪德国经济学家瓦格纳认为,整个社会由政治体系、经济体系和社会体系三个子系统构成,财政是连接三个子系统的关键环节。财政发生危机时,就会波及社会各个子系统,从而酿成社会的系统性危机,整个社会的危机就会通过国家财政危机表现出来。[7]8-11当代德国学者哈贝马斯从合法性角度也提出了相同思想,[8]7如图1所示:

图1 政治行政、经济与社会文化系统关系示意图

由上可以看出,政治行政系统通过财政税收维持社会秩序,并通过财政渠道向社会体系提供公共服务(或社会福利),以此获取社会体系的“忠诚”,充足的财政税收绩效有助于加强民众对政府的支持与信任,整个系统就会正常有效运转。如果政治系统筹措资金失败,整个系统就会出现危机,直至崩溃。

我们需要将财政体制置于国家治理体系中,系统审视国家治理体系各构件之间的关联。首先,若要实现国家善治,必需相匹配的财政体制。西方民主政治制度的基础是公共财政体制,英国谚语“税收是代议制之母”即为证明。民主国家首要是民众有效控制国家财政,进而掌控政府权力,从而保证民主制度有效运转。英国1689年《权利法案》关键内容之一便是议会控制征税权,不经议会同意,国王不能征税。美国“1787年宪法”规定国会代表人民控制“钱袋子”,以限制总统行政权力,实现民主政治。简言之,控制政府权力的最好办法,就是控制住它的“钱袋子”。[9]1没有有效的财政制度约束,政治权力就有机会为所欲为,置民众利益于不顾。其次,财政体制要充分发挥效力,必须有政治制度安排与保证。除自身因素外,财政体制绩效与政治体制,即政府顶层制度安排密不可分。若政府为独裁或专制,财政必将沦为统治人民的工具。作为国家治理的组合工具,相比政治安排,财政安排的重要性会随国家治理需求的变动而变动,财政体制会随之进行相应变革,以适应国家治理的需求。

二、国民政府前期财政体制与政治体制的冲突

南京国民政府成立后,政治上逐渐建立了国民党一党专制与蒋介石个人专权体制,财政上则构建了以国地分税制为基础的财政管理体制,以及围绕财权的联综治理体制。由于各自不同的运转机制与性质,财政体制与政治体制必然发生冲突。

(一)分权与制衡:国民政府前期的财政体制

首先,划分中央与地方财政收支权限,确立国地分税制。国家治理的线索之一就是中央与地方关系,国地分税制确立了中央与地方财政权限与关系。1928年11 月,财政部颁布《划分国家收入地方收入标准案》,[10]129-131初步建立了国地财政体系,开始理顺财政混乱现象,强化中央财权。其后,国民政府数次调整国地财政体制,直至1935 年7月新的《财政收支系统法》出台,确立中央、省、县三级财政体制。由于地方抵制与抗战爆发,新方案并未施行。近代财政体制改革的核心思想之一是“均权”,限制中央政府财权与事权,扩大地方财权与事权。纵观南京国民政府前期财政体制改革,“均权”趋势明显,地方政府财权逐步扩大,各级政府逐渐确定了相对独立的财源,为执行各级政府职能提供了物质保证。中央和地方将税源充足的税种作为共享税,使各级政府利益得到统一和协调,中央与地方政府利益渐趋一致,中央财政收入总额越多,地方政府财政收入也就越多。尽管收支划分不够完善,但比中央集权型在统分兼职上明显进步,是比较民主和先进的财政体制。[11]

其次,为确保财政权力的运行与监督,国民政府构建了四权分立联综体制。[注]严格而言,主计与审计制度并不属于财政体制,而属财政治理范畴,为论述方便而并入。根据分权与制衡原则,国民政府实行主计、审计、收支和出纳保管四权分立:主计系统直属国民政府,负责各年度总分预算编审、会计制度统一、任免机关会计人员等,即超然主计制度;[注]所谓超然主计,即主计机关组织超然、主计人员地位超然、主计人员职务超然。审计系统隶属监察院,负责审计稽查收支命令及岁入岁出等;收支系统隶属行政院,财政部主管财政大权,负责全国财政事务;出纳保管系统由代理公库的中央银行经理,为独立的国库制度。联综体制制度充分体现了分权与制衡的精神,既保持各政府部门事务独立性,又保持一定的分工协作功效,使财务行政各种事权彼此平行独立,相互配合与监督,由此构成财政治理的统一体。[12]

不管是国地分税制,还是四权分立联综体制,都体现出国民政府财政治理的民主性。晚清以来,宪政与地方自治运动蓬勃发展,分税制与宪政制度的关联日益受到重视,以孙中山为首的革命党人普遍反对专制集权,主张地方自治与分税制。孙中山1921年就职非常大总统时就批评了集权专制,认为它是自满清政府以来的“秕政”,各省人民自治才是解决中央与地方持久纠纷的唯一方式:各省自订省宪法、自选省长,中央分权于各省,各省再分权于各县。[13]531至于财政制度,则是中央集权与地方分权并重。宋子文在国民政府第一次财政会议就特别强调,这是孙中山亲手制定的政纲,国民党奉为圭臬,所谓“统一财政”只是“统一中央之财政”,并非要将地方财政收归中央。[14]35至于四权分立联综体制,既借鉴了西方资本主义国家分权与制衡思想,又确保财权适当集中,提高管理效能,即使今日看来,也是一种非常先进的管理体制。但是,财政治理毕竟只是国家治理的一部分,虽然具有一定的独立性,但要从属于整个国家治理体系,尤其是受政治体制制约,其鲜明的民主性与政治专制制度必然存在一定冲突,必然要进行一定调整,产生制度变异。

(二)一党专制与个人专权

根据孙中山设想,国民党实行一党专制,以党治国:国民党在军政时期用武力统一国家,奠定民国基础;“训政”时期代替人民行使国家管理权力,逐步过渡到宪政时期,组织宪法委员会,创制宪法,实现民主政治。[13]97国民党遵循孙中山的政治设想及五权分立学说(立法、行政、司法、考试与监察五权),构建了以行政院、立法院、司法院、考试院、监察院组成的五院制国民政府。各权彼此独立,互相平衡与制约,以防止个人独裁,从而实现资产阶级宪政治理。但是,五院制并未实现宪政治理,而是个人专权与独裁。

“国民政府组织法”几度修改,主要是确保权力最后集中于蒋介石。时人曾评论:中国人在政治上总是因人设制,绝不肯因制求人,制度最终只是幌子而已。[15]国民党一党专政事实上已演变为个人专权与独裁,国民政府党政体制运作均以蒋介石为轴心。蒋介石在南京政府中地位举足轻重,从南京国民政府一成立就是如此,[16]世界也公认蒋介石为领袖。[17]费正清特别指出,不要被表面现象迷惑,不管蒋介石在党、政、军正式地位如何,他都拥有最高权力,而且行使权力时“极少顾及正式的指挥系统”。[18]154因此,国民政府政治体制是个人专权独裁体制,这是国民政府顶层制度安排的突出特点。

(三)财政体制与政治体制之冲突

财政体制与政治体制虽同属国家治理体系的内容,但财政体制遵循民主与分权原则,政治体制是一党专制与个人专权,二者之间必然存在冲突。

1.由于缺乏有效制约,中央多集中财权,事权多分于地方

政治体制具有决定性力量,财政体制必然要随政治体制发生变化。国地分税制被认为是兴民权、反对封建专制的重要手段,孙中山最初设想在宪政时期施行分权制,“中央与省之权限采均权制度”,不偏于中央集权,也不偏于地方分权,凡事务有全国普遍性质的就划归中央,“有因地制宜之性质者”就划归地方。[13]126然而,训政时期政治体制是一党专制与个人专权,国地财权与事权划分由中央决定,由中央颁订施行。晚清及北洋时期,中央权威势微,财权旁落。国民政府实施分税制,虽是对地方妥协与让步,但更是加强中央财权的重要手段。1928年,财政部长宋子文一上任就提出要将各项国税一律收归中央,加强中央财权。1928年国地税划分案将主要税源收归中央,并明令禁止附加税和重征国家税,同时以补助金调剂地方利益,减少地方抵制,强化中央财权。[11]经过多次努力,南京中央政府不管是财政收入绝对值,还是汲取能力相对值,均取得明显进步。[19]

虽然地方收入会随中央收入增加而增加,县级财权与收入也有所增加,但地方承担事务迅速增多。根据1927年国地支出划分项目规定,中央支出项目19项,地方支出项目为地方党务费、地方立法费及自治职员费、地方政府及所属机关费、省防费、公安费及警察费、地方司法费、地方教育费、地方财务费、地方农工费、公有事业费、地方工程费、地方卫生费、地方救恤费和地方债款费,共计14项。[20]1: 19-24、29-32这是政府明文规定,地方实际承担的事务比明文规定的更多,毕竟多数事务最终都由地方执行落实。总体而言,分税制主要是确保中央财政收入增加,具体事务由地方承担执行,分税制负面影响主要由地方承担,尤其是县级政府。省级政府控制地方主要财权,县级政府事权与财权不匹配,事多财匮,尤其是1931 年裁撤厘金后,中央补助杯水车薪,地方财政陷于困顿。

2.派系政治盛行,内部权力倾轧,财政系统亦深受其害

国民党从来就不是一个团结的、有严格组织纪律的政党。1924年国民党改组前,成员复杂,官僚、军阀与政客充斥其中。改组后,原已成堆的地方派系和个人派系继续存在,国民党左派与右派因意识形态分歧,使派系活动更加复杂。[18]82蒋介石掌握领导权后,先后把共产党员和国民党左派清洗出国民党,越来越依赖旧式官僚和军队。随着国民党夺取全国政权成功在望,以前各军阀政权的官僚纷纷南下,设法谋求有利可图的新职,而蒋介石也欢迎他们加入,以建立一个全国性特征的政府。[18]140-142“易帜”后表示忠于新政权的军阀不仅被接纳入党,还被举荐到党和政府中做官,官位大小与其拥有军队的规模成正比。[21]43国民党内部存在不同政治派系和军事势力,大体可分为政治派系和地方实力派,[22]1-2如蒋介石为首的主流派系,西山会议派、汪精卫派、胡汉民派、粤系、桂系等诸多派系,派系内部又分更小派系,如主流派系内有黄埔系、军统系、新政学系等。由于国民党一党专政,主流派为了推行某种政策,既要考虑民众压力,又要平衡各派系利益,就会因派系设岗位与分职位,党的派系自然投射到政府组织,如1928年五院政府就是由蒋系、冯系、粤系、政学系、西山系、再造系与超然派系组合而成的大拼盘。[23]164

派系政治造成政府机构职权交错重叠,机构与职位泛滥,从而陷入系统繁杂、机构重叠、权责不明的制度陷阱,财政系统自不例外。虽为四权分立,但主管或涉及财政事务的机构不少。如1931年11月新设全国财政委员会,负责预算制定、财政审核与内战拨款等,其职能与财政部、监察部及主计处明显重合;为了管理公债,中央又成立了公债基金保管委员会。财政部内派系斗争比较普遍,1931年底,因孙科与蒋介石争夺权力,宋子文随蒋辞职时从财政部带走自己的全部文件与档案,[24]75对财政部损害很大。1933年,孔祥熙接任财政部长,此后十多年财政部由其掌控,期间大肆任用亲信,排斥异己,1945年2月高秉坊贪污案就暴露了财政部内部及其与其他部门间的派系权争。[25]派系政治严重损害了财政系统的运转绩效。

3. 政治干预损害了财政独立性与专业性,联综体制无法有效制衡

国民政府虽模仿资本主义民主国家,并结合实际情况创设了民主财政体制,但并未建立政治民主制度予以保障,无法保证财权制衡体制发挥效力。1928—1933年宋子文任职期间,财政部施政保持了一定独立性,譬如整理内债等问题,但正常权限常受蒋介石干预,如裁减军事费用、集中预算管理、严格财政约束和压缩开支等,[24]67收效甚微,财政制度安排部分失效,财政部始终无法有效控制军费支出。宋子文坚持严格财政约束,蒋介石因实际军费需求经常打破财政约束,二人因财政问题多次产生分歧,矛盾很大。[24]85-101据胡汉民说,宋子文对此满腹怨言,私下抱怨当财政部长和做蒋介石的狗差不多,[26]19最终还是被迫辞职。继任的孔祥熙任职长达12年,深受蒋介石信任,主要原因有三:一是善于理财,二是对蒋绝对忠诚,一切唯蒋是从,三是丝毫不顾财务制度与财务底线,蒋要钱便给钱。[27]由于政治上个人专权,财政事务频繁受政治干预,联综体制根本无法发挥制衡作用。

三、财政体制与政治体制冲突对国家治理的影响

因政治体制具有决定性作用,财政体制和政治体制冲突,财政必然会被动地随之调整与变化,最终损及财政体制的效能,从而降低国家治理能力。

(一)财力多集中于中央,地方财权与事权不匹配,降低了国家治理绩效

如前所言,分税制确保中央财政收入增加自是没有问题,但也应适当保证地方收入,尤其是县级财政收入。中央政府将县级财政收入项目交由省级政府决定,省级政府自然控制了所有划归地方的税源,“鲜有将某项税一部分给与县者”,动辄就令就地筹款,县财政自然无以自立。但是,县级政府事务多,省或中央事务最后均“堆积于县”,而县级政府经费短绌,地方事业自然无法进展。[28]31935年,国民政府重订“国地收支划分案”,将部分国税改为国地共享税,县级财政有所好转,但省级政府收入随之减少,出现财政困难,而且“省县几完全相同,范围既不确定,施行自多困难”。[29]185-186地方因财政缺口太大,补助金与新增共享税不足以弥补开支,结果还是负债运行,于是抵制新划分案。这与财权与财力集中于中央、而中央财力主要用于军事开支有直接关系。更深层原因则是政治专制体制与财政民主体制不匹配,财权与事权项目划分是中央直接决定,而非中央与地方和平谈判、民主协商、双方妥协而成,中央政府“攫取之手”占据主导,只重视收入增加,而不重视税基与税源建设。

(二)国地税划分最初未全面考虑国家治理需要,损害财政体制绩效

田赋一直是传统中央政府财政收入最大宗,晚清时渐被地方截留。根据西方财政学效率与便捷原则,田赋归属地方为最优选择。然而,中国处于现代化起步阶段,农业、手工业等传统经济成分仍占主导地位,新型工商业经济有待发展,因此财政收入仍将对传统税种有很大依赖。但是,国地税划分未全面考虑国情及国家治理需要,当然也可能因为南京政府无力控制广大内地地区,于是乐得作个顺水人情,干脆将田赋划归地方,听凭地方政府处理,也避免为乡村问题所困扰。[30]484中央以工商业税为主要税源,导致中央政府对地方治理的失控。

中央与地方政治分工是国家治理所依赖的最基本结构,决定了中央与地方之间的其他关系。国民政府政治上是一党专制与个人专权制,地方官员自上而下地任命产生,其升迁去职由上级决定。但是,国家治理中的财政体制是分权制,地方政府被中央政府授权负责本辖区的征税与公共品供给等,在公共事务中具有一定的自主性。政府权力所受约束越少,政府官员自由裁量权就越大,这些垄断性权力变成“合法伤害权”,它就有可能从“援助之手”转变为“攫取之手”。[31]在地方事务繁多、财力没有保障、权力没有制约的情况下,各地各自为政,巧立名目,增加收入,苛捐杂税纷至沓来,泛滥成灾,而对公共品供给没有多少作为。1933年各省(市)上报给财政部的杂税杂捐征收统计情况,浙江最多,有252项,较多者如江苏、江西和湖北等省,苛杂项分别为143、137和110项。其余各省市,少者也有十多项,一般省份都有数十项。[32]254-262其中绝大多数是各省向财政部报送的材料,实际情况更为严重。据调查统计,截至1934年10月10日,国民政府过去三个月在各省废除苛杂已有1000多种,税额约近1000万元(其中广东几乎占半数)。[33]254这只是小部分苛捐杂税,例如江苏废除130种苛杂后,财政厅派员密查,据报各县苛捐杂税至少还有200多种。[34]80截至抗战前夕,废除部分苛捐杂税省份有江苏、浙江、安徽等23省市,总计7000余种、6000余万元。[35]13:151由此可见苛杂实际情况与财政部所掌握相差之大,税捐重,积弊深,因而有“民国万税”之说,商民深受其苦,国计民生大受影响。中央政府废除苛杂正面意义无疑很大,减轻了民众经济负担,有助于地方社会经济发展与改善地方治理。但是,政府形象与声誉早已受损,国家治理面临严重危机,国家合法性受到严重侵蚀。

(三)联综体制无法发挥效力,导致劣质国家治理

由于政治体制上一党专制与个人专权,四权分立联综体制无法充分发挥效力。蒋介石优先军事开支,将有限资源投入战争。宋子文曾短暂制止其“任性”作为,但宋去职后无人能制约,非生产性的军务费因而居高不下。

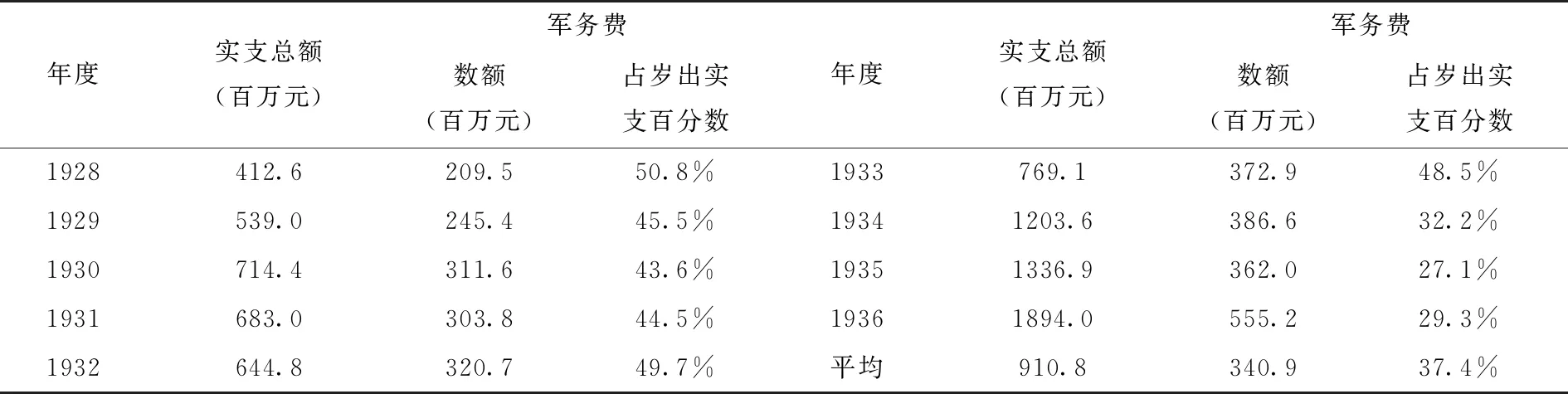

表1 1928-1936年度南京国民政府军务费支出表

资料来源:杨荫溥:《民国财政史》,中国财政经济出版社1985年版,第70页。

上表可以看出,1928-1936年政府财政开支款项中,军务费约占财政支出的37.4%,1928年年底东北“易帜”,国民政府形式上统一了全国。但是,军务费比重并未下降,1932年最高,达49.7%;1933年居其次,军务费为48.5%。1934—1936年财政部公布的军务费比重有所下降,分别为32.2%、27.1%、29.3%。实际所占比例会更高,因为部分军务费隐藏到其他支出项目:原属军务费的军事教育费移列教育文化费用,以一般教育文化费用面目出现;国防建设费列入建设费用,以生产建设费用名目出现。[36]70从军务费绝对额看,军费大体是持续增加。军务费占比高,意味着其他开支份额低,建设费占比最低时仅1.3%,最高仅3.8%,平均2.3%。[21]2681933-1936年国民政府真正的建设性支出占比从未超过4%,实业、交通、建设及教育文化事业等平均每项不及1%。[36]76公共事务开支低,导致劣质国家治理,自然无法获得社会大众的忠诚,最终危及国民党与国民政府的政治统治。

四、结论

南京国民政府前期建立了国地分税制和主计、审计、收支和出纳四权分立联综体制,从而建立了一套先进的财政治理体制。由于晚清以来宪政与地方自治运动的发展,以及反封建集权制的需要,政治领袖与民众都接受了较为民主、先进的国地分税制与四权分立的联综体制。然而,国民党根据孙中山设想构建的五院制政府,实际上是国民党一党专制与蒋介石个人专权的政治体制。财政分权与政治集权及个人专权相结合构成了国民政府前期国家治理的基础性制度,二者显然存在冲突。

由于财政治理体制与政治体制的冲突,国民政府前期中央集财权与地方分事权同向进行,财权与财力逐渐集中于中央,地方政府财权与事权不匹配。国地税划分最初未全面考虑国家治理需要,将田赋及部分附加增收权赋予地方,导致地方治理失控。由于地方与中央利益不一致,地方政府行为完全偏离中央政府的规定。为了保持政权基本运转,地方政府以牺牲国家总体治理绩效为代价,巧立名目,搜刮百姓,苛捐杂税泛滥,给国家治理带来高风险:中央政府声誉严重受损,政权合法性受到严重侵蚀。再者,由于国民政府派系政治盛行,机构重叠,财政系统内部权力倾轧,而且国民政府权力顶层制度设计为个人专权,大权最后集中于蒋介石个人,制度设计杜绝了财政部门负责人按专业性要求相对独立施政的可能,四权分立联综的财政治理体制无法发挥效力,导致财政支出不当与结构失衡,军务开支等非生产性开支过大,经济建设等生产性开支太小,进而出现劣质的国家治理,国民政府成为一个典型的失败国家。