明初《五经大全》传注取材新探*

——兼论纂修群体构成

李晓明

(1.北京大学 《儒藏》编纂与研究中心,北京 100871;2.内蒙古师范大学 历史文化学院,呼和浩特 010022)

《五经大全》作为明代官方纂修的三部《大全》之一,是继唐代《五经正义》之后,传统经学步入总结阶段的又一标志。原本各自成编的宋元经义,被统一整合到推尊程朱理学的框架之内。随着永乐十五年(1417)明成祖将其作为科考的标准经义,颁行六部、两京国子监以及各府、州、县学,最终确立了程朱理学绝对的权威地位,对明清两代学术发展产生至为深远的影响。

不过,对《五经大全》的整体价值,清代学者大多秉持否定态度。顾炎武、朱彝尊、陈廷敬、方苞等人先后发难,他们将矛头直指《大全》全体编纂人员,对《大全》的批判集中于三点:“自身学术价值不高,是至为不全之作”“编修人员治学不端,是抄袭旧书的敷衍欺瞒”“编修时间过短,全部工程只是在仓促中采摘、抄录、删饰,急就而成”。在这三点中,“急就而成”恰好处于逻辑核心地位,是认识、评价《五经大全》的焦点所在。然而近来学界,无论是沿袭清人思路的主流批判,还是林庆彰、曾贻芬等学者跨越前人藩篱的理性认知,均未从实质上解开《大全》速成的原因。事实上,《大全》适应了明成祖承继道统、为治正名的需要,其急就成编,完全是明成祖面对北疆日益紧蹙的战局,授意赶工的结果。[1]

就实际操作层面而言,《五经大全》能在短短十个月内完成(1414.11—1415.9),与纂修过程中取材底本的选择密不可分。目前学界仅有杨晋龙、陈恒嵩、顾永新等个别学者对此问题有所关注。作为《诗经》学领域的专家,台湾学者杨晋龙先后作有《〈诗传大全〉来源问题探究》《论〈诗传大全〉与〈诗传通释〉的差异》《〈诗传大全〉与〈诗传通释〉关系再探——试析元代〈诗经〉学之延续》三文,对《五经大全》中的《诗传大全》与刘瑾《诗传通释》两书展开对比研究。首先,《〈诗传大全〉来源问题探究》通过对《诗传大全》具体5952条引文的考察,认定其中5142条和《诗传通释》完全相同,“占百分之八十六弱”,加之卷首资料的编排,亦是承袭《通释》体例而“稍加改变”而已,据此判定《诗传大全》真正依据的底本就是刘瑾《诗传通释》[2]317-346;《论〈诗传大全〉与〈诗传通释〉的差异》以例证的方式,对《大全》与《通释》存在差异的1135条引文进行分析,归纳出增添、删除、改字、移位等变动方式,在此基础上对清人全袭论断提出商榷[3]105-146;《〈诗传大全〉与〈诗传通释〉关系再探——试析元代〈诗经〉学之延续》则是对《〈诗传大全〉与〈诗传通释〉的差异》一文进一步深入的讨论,在引文来源、学术倾向、学派异同等方面将《大全》与《通释》进行比较剖析,指出两书虽均以羽翼发明朱子《诗集传》为宗旨,博采诸家而成书,但二者最大区别在于对《朱传》的态度:《大全》作为“官书”,“以朱传为唯一的定论”,缺乏学术自主性;《通释》作为“私书”,“可以任意表达一己之私见”,编纂原则相对宽松。[4]489-538

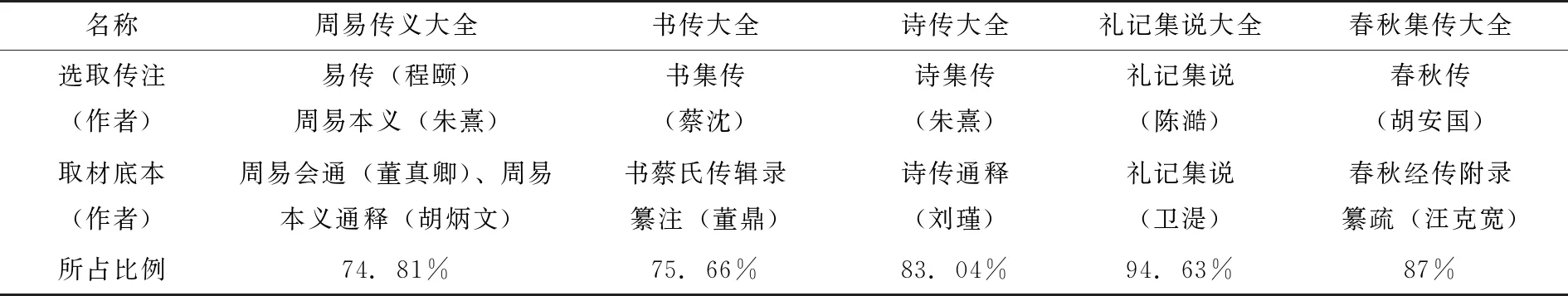

台湾学者陈恒嵩所著《〈五经大全〉纂修研究》是首部全面研析《五经大全》纂修问题的佳作。此书通过对《五经大全》与前人认定的《大全》取材之书进行条分缕析式的对照,进而对取材来源展开细密的统计,具体见表1。[5]228-230

表1 《五经大全》取材来源统计

在此基础上,陈文更进一步,透过诸多例证说明《五经大全》存在对取材底本增补、合并、移位、删除、合钞等改动情况,以此修正前人诸多不甚合乎事实的说法。另外,陈恒嵩对《大全》编纂人员展开考证,除四十二位列入纂修名单的人员外,至少还有王暹、宋琰、陈敬宗、许敬轩、吴余庆、陈济等六人实际参与过《大全》编纂工程。[5]227-230

顾永新《“四书五经大全”取材论略——以〈春秋大全〉为中心》则将《五经大全》中的《春秋集传大全》与汪克宽《春秋胡氏传附录纂疏》卷首凡例、卷一内容逐一堪验,以此具体说明两书存在的异同,以及前者对后者因袭、改动与增损情况,最终得出结论:《春秋大全》总体架构沿用汪书,是在汪书基础上改作而成;《大全》并非完全照搬照抄,在内容上进行调整、增损的同时,仍吸收不少宋元《春秋》学成果。[6]529-547尽管顾说大体可信,但这种以点代面的研究方式,似乎不如通盘核验来得彻底踏实。

综上所述,关于《五经大全》的纂修问题,特别是对取材来源的判定,经过陈恒嵩等先生蓄力钻研,对前人不甚正确之说予以纠正,大大推进了对《五经大全》的认识。然而现有认知仍然停留在“承袭何书”“抄录多少”“纂修成员有几许”的阶段。至于《五经大全》传注底本的选择及其背后原因,还未见有方家探讨;纂修人员的群体分析,尚缺乏严密论证。在《大全》各经传注中,《易》《诗》均采纳程、朱传注,自当无需赘言。《书》用蔡沈《书集传》,因蔡氏“从游最久”,朱熹“遂授以大义”,可以说“此书皆是朱熹之意”[7]173,故以《书传大全》为之传注。至于《春秋》和《礼记》,因朱子晚年未及成书,《大全》只得于程朱后学中进行选取,最终胡安国《春秋传》与陈澔《礼记集说》脱颖而出,成为《大全》的传注。作出如是抉择,究竟受到哪些因素影响,或许与当时具备相当影响而未被采用的传注进行对比,可以寻求这一谜题的答案。有鉴于此,本文试图再作一些探论,希望对进一步认识《大全》纂修问题有所助益。

一、胡安国《春秋传》与张洽《春秋集注》:学术发展的自然裁汰

根据《春秋集传大全》卷首《凡例》所云:“经文以胡氏为据……诸传以胡氏为主……诸儒之说与胡《传》合而有相补益者,附注胡《传》下。文异旨同者去之。其或意义虽殊而例理可通,则别附于后。”[8]9可见是书以《春秋胡氏传》为中心展开编纂。待永乐十五年《大全》颁行天下,胡《传》也因故成为科举取士之标准。不过洪武三年(1370)《初设科举条格诏》所载并非如此:

第一场试《五经》,各试本经一道,不拘旧格,惟务经旨通畅,限五百字以上。《易》程、朱氏注,古注疏;《书》蔡氏传,古注疏;《诗》朱氏传,古注疏;《春秋》左氏、公羊、谷梁、胡氏、张洽传;《礼记》古注疏。[9]59-60

按照诏书的描述,此时科举程式,《春秋》除却《左氏》《公羊》《谷梁》三传,还有胡安国、张洽两家传注,即《春秋胡氏传》与《春秋集注》。其实《胡传》早在元仁宗皇庆二年(1313)即已被命为科考内容:

经义一道,各治一经,《诗》以朱氏为主,《尚书》以蔡氏为主,《周易》以程氏、朱氏为主,以上三经,兼用古注疏,《春秋》许用《三传》及胡氏《传》,《礼记》用古注疏,限五百字以上,不拘格律。[10]2019

核对上述两篇诏文,不难发现明初科举大体承袭元代,二者在各经树立宗主的同时,并未废弃古注疏。只在《春秋》一经,明初新增张洽《集注》。究其原因,时人郑真在回顾这段历史时,给出了自己的答案:“胡氏得于伊川程子,张氏得于考亭朱子,大经大法,前后一揆,士君子取与之公,固足以信诸天下后世矣。”[11]82《四库全书总目》认可郑说:“以安国之学出程氏,张洽之学出朱氏,故《春秋》定用二家,盖重其渊源,不必定以其书也。”[12]219其实宋代《春秋》学一直存在两股分支,即程学体系与朱学体系。胡安国私淑程子伊川,其《春秋传》成为程学的代表;张洽则是朱子高足,其《集注》被视作朱学的延续。在郑真与《总目》看来,将《胡传》与《集注》并立为准,是重视学术渊源、显示公允平正、传信天下后世的调和做法。

然而从洪武三年到永乐十三年,经过短短四十余载,张洽《集注》即被《大全》裁汰,之后几乎至于无人问津的境地,这与《集注》自身是否承继朱熹衣钵有关。

张洽(1161—1237)字元德,号主一,临江军清江县人。其《春秋集注》在行世之初,就得到学界很高的赞赏,方应发在宝祐乙卯岁(1255)所作《后序》中写道:

张公独抱一经于百馀载之后,乃能析三《传》之异同,溯关、洛之本统,仿文公先生《论孟集注》,泛取先儒之至当精义,而间附以己意,辑为书十一卷。……是书岂惟集往哲之大成,抑亦补师门之未备与?……《集注》最晚出,屡经删润,尤号精当。[13]865

按方氏之意,张洽《集注》仿照朱熹《论语集注》《孟子集注》体例,集合前人大成,且几经删改润色,不光精当,更可补朱子《春秋》学之缺憾。不过宋明时期有多位学者对此提出质疑,如南宋车若水尝云:“今作《集注》,便是要质实判断了。此照《语》、《孟》例不得。《语》、《孟》是说道理,《春秋》是纪事,且首先句便难明了。”[14]230元儒程端学称:“朱子又以《春秋》之任,付之张洽,其授受之际,必以是告之矣。及其为传,则每事反之,岂当时已非其师之说邪?”[15]575明人王樵更是直接指出:“若张洽氏之说,恐未得圣经之意也。自谓闻之师,亦未必朱子之意也。”[16]781宋人卫宗武在德祐元年(1275)所作序言中,肯定张洽学术贡献的同时,却视《集注》为承袭程颐《春秋传》之作:

今观主一张君《集注》,纂传文载于经上,而系以诸家之说,使学者开卷,笔削之法了然在目。固已得伊川先生之遗意,而又间附以己见。索幽阐秘,研精极微,有前人论著之所未到。犹之聚宝为器,益以零金碎玉,而加追琢之工,后有作者不可及已。[17]62

无论是宋元车若水、程端学,还是晚明王樵,均无一例外地指出张洽未能尽得朱子《春秋》学正传,《春秋集注》亦不可完全视作朱学之续延。更有甚者,卫宗武断定张洽实传“伊川先生之遗意”,《集注》由此才能成为“前论所未到”“后作不可及”的经学论著。这在很大程度上表明,程氏《春秋》学在宋代更受学者欢迎与推崇。其后《胡传》流行于宋明之际,恰好是这一学术现象的延伸与发展。

与此同时,《胡传》与《集注》存有不可调和的矛盾,即“夏时贯周月”问题。胡安国在《春秋》开篇“春王正月”下明确指出:“建子非春亦明矣,乃以夏时冠周月,何哉?圣人语颜回以为邦,则曰‘行夏之时’;作《春秋》以经世,则曰‘春王正月’,此见诸行事之验也。……以夏时冠月,垂法后世;用周正纪事,示无其位,不敢自专也,其旨微矣。”[18]420张洽却针锋相对,就此提出异议:

此所谓春,乃建子月,冬至阳气萌发,在三统为天统。盖天统以气为主,故月之建子,即以为春,而丑、寅之气,皆天之所以生。……周正建子,在夏时则十一月也。圣人虽欲行夏之时,而《春秋》因史作经,方尊周以一天下,岂遽改其正朔哉![13]581

张洽认为“春王正月”之“春”,即是建子之月,孔子因周史而作《春秋》,并无修改正朔的道理。而明成祖在《御制性理大全书序》中明确了《五经大全》的编纂原则:“乃者命儒臣编纂《五经》、《四书》,集诸家传注而为《大全》。凡有发明经义者取之,悖于经旨者去之。”[19]8胡安国与张洽在《春秋》开篇即秉持迥然不同的主张,两者兼取不大符合《大全》纂修原则。且张洽《集注》未像人们想象那般,坚持朱子《春秋》学的一贯主张,其学术影响相对显得有限。反观胡安国,则能延续《程传》观点,尽管饱受争议,“然宗之者众”[20]3392,包括朱熹在内的多位宋元学者大体还是认可其学术价值。

元代之后,羽翼《胡传》的《春秋》学著作不断涌现,《胡传》成为宋明时期“最有影响的一部《春秋》学著作”[21]388,因此《春秋集传大全》选择胡安国《春秋传》作为传注底本,合乎学术发展的自然情理。

二、陈澔《礼记集说》与吴澄《礼记纂言》:兼顾政治的综合考量

《礼记集说大全》在卷首《凡例》中云:“今编以陈氏《集说》为宗,诸家之说,有互相发明及足其未备者,分注于下,不合者不取。”[22]凡例,1可见《礼记大全》以陈澔《集说》为唯一标准,去取诸家之说。朱彝尊以为《礼记大全》抄录成编,除陈澔之书外,仅增益了吴澄《礼记纂言》,“于诸书外,全未寓目,所谓《大全》,乃至不全之书也”。[20]885根据陈恒嵩所统计的结果,《礼记大全》征引卫湜《礼记集说》2007条,约占全书94.63%,自行增补的内容仅有114条,其中吴澄《礼记纂言》占据112条,[5]157、162显然朱彝尊所得结论是不符合事实的。

作为宋元时期重要的礼学著作,卫湜《礼记集说》、陈澔《礼记集说》、吴澄《礼记纂言》一同构成《礼记大全》全部资料来源。其中卫湜《集说》“采摭群言,最为赅博,去取最为精审”,可谓“礼家之渊海”。[12]169“宋以前诸儒之说《礼记》者,今日犹可考见,皆赖此书之存也。”[23]125全书更是征引132家宋人经说,其来源“错综复杂”。从学术渊源看,集合关学、洛学、新学、蜀学等多家之说;从引用体裁看,有专书注解、专题论著、总论群经、语录、文集与讲义等诸多材料。[24]38如此驳杂内容,明显与《大全》单以程朱为宗的编纂原则不相切合,却给编纂《大全》提供了丰富的两宋经说资料,亦契合成祖当初立下的总体要求:“五经四书,皆圣贤精义要道,其传注之外,诸儒议论有发明余蕴者,尔等采其切当之言,增附于下。”[25]1803在具体纂修过程中,馆臣亦是如此而为的。

陈澔与吴澄同为江西学者,均属朱门四传。二人的《集说》与《纂言》,都可谓元代重要的《礼记》著作。吴澄(1249—1333)字幼清,号草庐,谥文正。作为当时两大儒宗之一,吴氏可谓桃李遍地,其学术影响之广,似非陈澔这类地方学者所可比拟。所著《纂言》“尽破传注穿凿,以发其蕴,条归纪叙,精明简洁,卓然成一家言”[10]4014,“议论详密,造诣深微”[26]274,恐非他人所能及。《礼记大全》以陈氏《集说》为传注底本,弃吴澄《纂言》“不顾”,如此做法似乎有违常理。但是透过明人对吴澄学行的评价,或可找到合理的解释。

其一,吴澄虽为朱学四传,但他还从学于“合朱陆两家之说”的程绍开[27]2849,其“会合朱陆”的学术主张,在元代引起不小争议,甚至“议者遂以澄为陆氏之学,非许氏尊信朱子本意”。[10]4014明代亦有学者对吴氏之说进行否定:“吴草庐初年甚聪明,晚年做得无意思。其论朱、陆之学,以朱子道问学、陆子尊德性,说得不是。”[28]141尽管后世学者大多肯定吴澄的朱学倾向,[注]参阅方旭东:《吴澄评传》,南京大学出版社2005年版,第17—19页。但是他学术思想中的陆学成分,使其朱学思想显得不那么纯正,这在很大程度上影响到他朱子正传的地位。反观陈澔则学源纯粹,其父大猷专师饶鲁,可谓朱子后学。陈澔秉承家学,以礼名家,所著《礼记集说》“遂藉考亭之余荫,得独列学官”。[12]170

其二,前文提到部分明人给予《纂言》很高的评价,认为是书议论详密,造诣深微,卓然成一家之言。不过“吴澄的‘纂言’系列著作虽以‘纂言’为名,却不是纂辑群言之作”,具有艰深与臆断的学术特征。[29]明代一些学者颇不满于《纂言》,如王鏊曰:“草庐《纂言》,割裂经文,某亦未敢从也。”[30]557刘宗周亦云:“至所谓《纂言》者,割裂尤甚,卒无补于朱子之万一。礼家遂为千古疑案矣。”[31]32可以看出,王、刘二人批评《礼记纂言》,其症结在于吴氏割裂经文,按照自己理解重新编排文序。这一问题在与陈澔《集说》的比较中时被提及,如明人陈言在《礼疑·自序》中写道:

幼清吴氏比类诠次,犹或惜其紊乱。……而于陈氏所注,有可纷系者,有可互发者,取裁于程、朱,博采于郑、孔,旁研曲证,救偏补遗。数年以来,分条属草,创曰《礼疑》,他日就绪,不妨为陈氏一忠臣已尔。[20]2667

以陈澔忠实拥护者自居的陈言,完全肯定《礼记集说》的同时,亦不免感叹《纂言》次类紊乱。无独有偶,生值洪武、永乐间的朝鲜学者权近(1351—1409),在其代表作《礼记浅见录》之跋语中说道:

草庐吴氏已尝类次其篇文矣,而愚生于海外,不得见其书,是亦可叹也。然愚尝观吴氏《大易纂言》,其说犹有所未纯者,愚固已议于《易说》矣。然则是书虽得而见之,恐亦《大易》之类也。[32]卷26,25

域外学者思想观点相对独立自由,较少受到中国“根深蒂固”的学术成见影响。权近作为其中一员,虽未亲见《礼记纂言》,但也对吴氏类次篇文有所不满,认为这是一种学术“未纯”的表现。不过永乐内阁重臣杨士奇,对吴氏作法有着不同认识:“余反覆诵究经传,文理皆贯通明白,而先儒所未尝言者,盖文正作《礼记纂言》,正错简如此类甚多,为世所重。”[33]657《大全》总纂官胡广,亦于吴澄多加褒赞:“吴文正公以卓绝之才、豪杰之见、宏博之学,幽深微妙,以赞翼朱子之道,上究伊洛之传,以窥夫孔孟之说,为四方学者之宗。”[34]3-4通过杨、胡之语,我们发现,单纯从学术角度分析《纂言》未被采为《大全》传注,是不够充分的。明末学者文德翼,应陈澔十四世孙素诚、素养之请,作有《经归书院录序》一文,启发我们从另一角度补充对这一问题的解释。

其三,吴澄的仕宦经历,引发明代多位学者与官员的不满,如文德翼称:

先生名澔,……自先生《集说》成,除《周礼》阙疑外,不独《戴记》四十七篇明如指掌,即《仪礼》七十篇贯串于其中,亦朗如列眉也。……元起北陲,一时号为儒者南吴北许,莫不为所牢笼,縻其好爵,而先生独栖隐于彭□寂寞之渍,抱遗经以老死,是鲁两生之志也。[35]319

文氏在文中盛赞陈澔所取得的学术成就,同时将元代两大儒宗许衡、吴澄与之进行对比:吴、许被朝廷笼络,一副“好爵”形象;陈澔则独隐山林,皓首穷经。如此巨大反差,益加凸显出陈氏所取成就来之不易。其实许、吴仕宦元朝,是有区别的,丘浚指出:“衡生元人域中,不得已而为之用,其心尚有不慊焉者。澄,宋朝乡贡进士,平昔所志者何道?仕之所得几何,而顿忘孔子《春秋》之教哉!”[36]711在丘氏看来,许衡生于元域,其仕宦翰林当为不得已之举;吴澄为南宋进士,入职元廷是遗忘圣人教化之行。由此,对吴澄是否应该从祀孔庙议题,在明廷展开了激烈的讨论。

宣德十年(1435),杨士奇从 “启大道之堂奥,开来学之聪明,传之百世而无弊”出发,支持吴澄从祀孔庙,且将吴澄学统地位提升到前所未有的高度:“盖澄问学之功,朱熹以来莫或过之,而从祀诸儒,自荀况下至范宁,语其事功,皆未及澄。”不过他刻意规避了出任翰林高官的事实:“时朝廷屡起之,乃就国子监丞稍进司业,一言不合,即自解去。后屡征复起,亦不久于位。进退之际,卓然君子。”[37]338-339在杨氏笔下,吴澄在元廷不合即去,旋起旋废,一副“不久于位”“卓然君子”之气象。这不禁引人怀疑,杨氏此举有“私庇其乡人”之嫌。[38]3629之后弘治元年(1488),谢铎沿着丘浚理路,对罢去吴澄从祀地位展开深入的探讨:

若临川郡公吴澄,著述虽不为不多,行检则不无可议。生长于淳祐,贡举于咸淳,受宋之恩者已如此之久;为国子司业,为翰林学士,历元之官者乃如彼其荣。处中国而居然夷狄,忘君亲而不耻仇虏。……如是而犹在从祀之列,臣固不能以无惑。[38]3627-3628

其实,从祀孔庙的根本目的“非徒使学者诵其诗、读其书,亦将识其人而使之尚友也”。[39]171吴澄一生著述颇丰,传颂亦广,因此将他立祀孔庙,让后人识得其大节有亏、行检可议处,在谢铎看来,无法起到“尚友”之目的。另外,《大全》所取元儒诸书,其作者胡炳文、董鼎、董真卿、刘瑾、陈澔、汪克宽诸人,在正史中难觅踪影。他们有一群体特征,即均潜心向学,不求闻达,或隐居不仕,或为地方教职。[注]以上诸人生平,参见黄宗羲原著,全祖望补修,陈金生、梁运华点校:《宋元学案》卷83《双峰学案》、卷89《介轩学案》,第2825、2833、2972、2986、2988页;余之祯等纂修:《(万历)吉安府志》卷25《儒行传》,第372页。这或许是《大全》编纂工作的潜在要求,也从侧面印证了《礼记纂言》未能成为传注的原由。

三、对《五经大全》编纂群体构成的分析与认识

《五经大全》以羽翼程朱理学为旨归,直接取材宋元成编,这一做法历来为学者所诟病。究其原因,除受到明成祖下诏催纂的直接影响外,还要归因于当时学术的发展状况。《总目》尝称:“广等是书亦主于羽翼《朱传》,遵宪典也。然元人笃守师传,有所阐明,皆由心得;明则靖难以后,耆儒宿学,略已丧亡,广等无可与谋,乃剽窃旧文以应诏。”[12]128元人在“笃守师传”基础上,能够有所心得,阐发前人经说。同为宋学余绪的明初,却做不到这一点。有学者认为“明初学术衰微,学者凋零”,编纂《大全》只能恪守前人、因循成书,“这是当时的学术大环境和编纂者自身的学术素养所决定的”。[6]534尽管饱受催促重压而选择赶工,但作为《大全》工程的实际参与者,以胡广为首的纂修群体自然也要对质量负有一定责任。

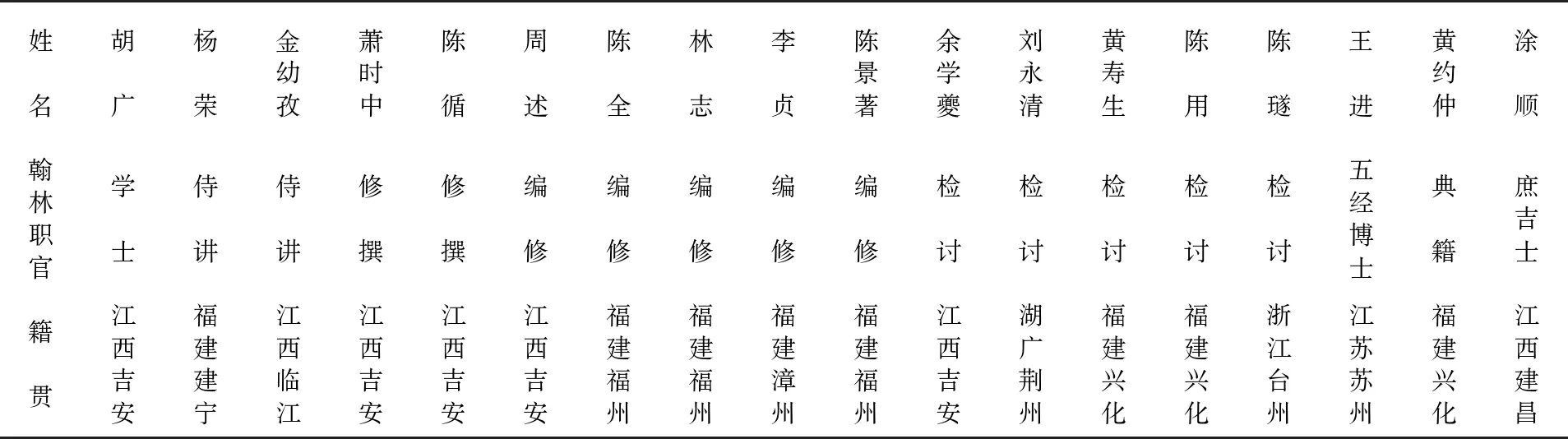

对于《大全》纂修人员构成,陈恒嵩曾总结道:“就修纂人之籍贯而言:纂修《五经、四书大全》之四十二人,如就其籍贯加以分析,可知纂修者表面上虽征自政府各单位部门,实际上主要来自江西、福建、浙江、江苏四省。其中江西十五人,福建十一人,浙江九人,江苏四人。其余湖南、湖北、广东均各止一人。如加上笔者所考得六人,则江西占十六人,福建、浙江各占十二人,江苏四人,究其实,可能系因三位总纂官胡广(江西)、杨荣(福建)、金幼孜(江西)基于同乡情谊推荐所致。”[5]50在四十八位纂修人员中,江西籍有十六人之多,占据绝对数量优势。福建与浙江虽同为十二人,但在以修书为本职的十八位翰林官员中,浙江仅有陈璲一人,福建籍则有八员入选。江西籍翰林官共有七员,与八名福建籍翰林官一道成为《大全》纂修的核心力量。《大全》具体翰林成员参见表2。[5]3-12

表2 《五经大全》纂修翰林成员一览表

作为翰林学士、《大全》总纂官,胡广“志于扶植名教,奖掖善类”[37]177,负责举荐《大全》纂修成员,比如福建籍监察御史陈道潜:

建安杨公为同年同事,杨公每称公之学行,且自以为不及。……前翰林学士吉安胡公,亦于公为同年,特荐纂修《性理大全》诸书。

纂修《五经大全》诸书,于时修书诸儒,翰林春坊多不得预,部属寺监亦无几人,御史独有道潜,以行己恭慎,学问该博在选,士论美之。[40]卷4,1-2、7

陈道潜能够成为少数入选《大全》编纂群体的六部职官,除自身“行己恭慎”“学问赅博”外,还与同籍杨荣关系密切,更得同年胡广保荐密不可分。又如应天府籍刑部主事杨勉,与胡广同为永乐二年(1404)进士,也因胡广荐举而跻身《大全》纂修团队:“成祖命学士胡广等编集《五经、四书大全》及《性理全书》,胡广荐勉同纂修。时部属与者,仅十二人。”[41]4393胡广在京期间,交游十分广泛,然就身份而言,以官员为主;就地域而言,以江西为主,他也因此成为“江西同乡”的“联络枢纽”[42]。其大量诗文均有感于“乡里旧好且相知之深”“同乡郡且相知有素”而发。[34]9、30在编纂班子内部,胡广与萧时中、周述、彭子斐等多位同籍官员保持着良好的私人关系。[34]70相比陈道潜、杨勉等非江西籍官员,同籍具有地缘优势,因而在私人情感上,会更具荐举的倾向与可能。

永乐改元伊始,跃居内阁的翰林重臣——解缙、胡广、金幼孜、杨士奇不光深受明成祖的赏识,填补了政治争斗所留下的权力空缺;他们作为同郡人,还“懽然相好,其庆弹冠之雅矣”[43]155,保持着很好的私交关系。这些朝中显要,对本郡后学大加推举,并得到明成祖的默许,胡广尝回忆道:“予观皇上用材,随其大小而器使之,所以任某者,以公天下为心,固不以乡里而为嫌也。”[34]9因此解缙“重乡郡之好”[33]471,“喜引拔士类,如曾棨等二十八人,俱所奖进”[44]120,其中就有十七人来自江西[45]379;杨士奇亦“重乡谊,笃世好”,与王直一同“惓恳梓邦,引掖后生”[46]171,两人荐举之行,被毫不隐晦地载入《泰和县志》,构成当地别具特色的“风俗”:“永宣之际,杨文贞、王文端二公为国元老,笃爱梓里,引掖后进,必以正道。”[47]264王直更在字里行间中透露出对保举制度的拥护与支持,认为此法不可轻易擅改:

保官有举乡里僚属门下者,若非平日知识,何以谙其才行,故举子举侄自右无禁。……其言凡属荐扬极力掩护,别无指实,方正既按其罪,未闻连坐举者,宜从法司究治。又言选授官员专委吏部,缘皇上屡有敕旨,方面郡守有缺,仍遵宣宗皇帝时举保之例,未敢擅于更易。[48]2955

王直在现实中保举不避乡人,中书舍人龙文“得超升员外郎”,按察佥事曾蒙简“越升左参政三级”,如此做法皆因“徇私不公”“情弊显然”而遭到言官弹劾。[48]2851、4867-4868由此可见,江西显宦不惜甘冒政治风险也要提拔同乡,对后进的引掖是不遗余力的。

科考作为人才选拔最重要的途径,一直承载着士人跻身仕途的希望。其中会试作为三级科考的中间环节,显得异常重要。明永乐朝一共举办八届会试,按照惯例,每届会试由两位高官主持,总计产生十四位主考官(杨士奇、曾棨两度出任),其中有九位江西籍主考:解缙、邹缉、杨士奇、金幼孜、梁潜、曾棨、王英、周述、余鼎。除却永乐四年(1406),其余七届会试至少有一位主考来自江西,而永乐十年、十六年、十九年、二十二年,两位主考均由江西高官充任。[49]1547-1550这些江西籍主考把持着士人进入国家政权的大门,而来自同里的考生无疑会受到偏爱。时为翰林修纂且预修《大全》的江西陈循,不免发出“吾邑自永乐纪元来,仕宦最显且盛”的感慨[50]152。事实也是如此:“永乐朝是江西进士的鼎盛时期,此时江西进士占全国总数的比例为27%,全国每4个进士就有1个多来自江西。”[51]59通过会试的江西考生,自然变成同里主考的门生,“仕而官也职业相联,于论议趋向亦靡不相契”[33]506,如此一来,形成了以地缘联系为基础的政治裙带关系。并且,留寓京师的江西仕宦,大体保持着和睦的整体关系,他们时常结伴出游、把酒言欢、吟诗作赋、互相敦勉:

自吾邑官京师者众,而贤必相推,行必相励,名必相游扬,有所失必相掩;喜必相庆,忧必相慰,疾病患难必相扶持,良时休日必为文酒之会以相欢。其相处也有礼,其相接也有恩,而货利则无所争焉。[52]527

郡之人士宦游者,……在京率尝五六十人。每营职之暇,合坐而笑语,必引古人嘉言善行与吾郡前辈君子之文学忠节炳然与日月争光者,相为劝勉,皆期以不辱焉。佳时令节,樽酒相懽,或相与出游,必分题赋诗,以歌咏太平之盛而写其殷勤笃厚之情,其风流习尚如此。[53]447

由此可知,在本籍显宦提拔与助力下,留寓京师的江西士人交际圈不断扩大,形成一个以翰林为中心的地域性乡邦群体。而在翰林院内,福建籍与江西籍官员关系密切,杨荣与金幼孜“同年同官,处禁林三十余年,出则联镳,入则同席,虽亲兄弟不过是也”[54]276,陈景著与陈循“非独同举进士、同官而已,至于论议趋向亦靡有不相契”[50]157。作为福建籍内阁大员,杨荣面对“往还京师”的同乡士人,“必相与接见,亦得以聆其余论,而于乡人子弟未尝不审”[54]216,且科试一甲“间亦有连出福建者”,杨荣由此蒙有“植党”之嫌。[55]342不过总体而言,福建士人在绝对数量、显要程度上还是不及江西,但不可忽视杨荣个人的影响与作用。因此,《大全》纂修群体以江西、福建两省士人为主体构成,决非偶然,是永乐一朝政治发展的必然结果与实际体现。

四、结语

综上所述,《五经大全》虽以羽翼程朱理学为旨归,但在传注底本的具体选择上,既体现出学术发展的自然规律,又涵盖了政治因素的综合考量,这是《大全》有别于一般学术著述的特殊所在。《大全》始终肩负着明成祖承继道统、为治正名之使命,政治含义远远高于学术意义。在纂修团队内部,形成了以江西籍和福建籍为骨干的翰林群体。尤其是江西籍翰林高官,他们不遗余力地引掖保荐同里后进,在地缘关联基础上,通过科考裙带愈加夯牢彼此关系,因而在京师出现了以江西为中心的地域性乡邦团体,他们不时结伴出游、推杯换盏、吟诗唱和、相为勉励,是永乐朝一股不容忽视的政治势力。因此,《大全》已然不是单纯的学术工程,它与明初的政治走向息息相关。这既使对《大全》价值的评判变得复杂,又让研究《大全》更具丰富的意义。

历往对《大全》的学术认知,备受清人思维之影响,大多以为《大全》仅是集合众书而抄掇成编,甚无足取。近来杨晋龙、陈恒嵩、顾永新等先生跨越前知所限,透过条分缕析地对比与统计,对《大全》具体取材有了全面的认识,使相关研究取得长足进步。不过,《大全》传注如何选取,还没引起学界充分关注;纂修团队的构成特征,仍待诸家深入研析。这是由于单从文本角度出发,未能深究《大全》政治特质的结果。今人意图重新认识《大全》,应当将其还原到明初真实历史情境中,充分联系当时政治、文化等影响因素,方可全面、客观地评价《大全》。