软土基坑水泥搅拌桩格栅墙支护的优化

谢粤湘

摘 要:本文通过工程实例,采用建立有限元模型的方式,通过调整水泥搅拌桩格栅墙的布置形式,对原设计方案和优化后的方案进行受力计算和分析,并从结构的合理性和安全性方面对水泥搅拌桩格栅墙的布置形式进行对比和分析,可为日后相似工程提供借鉴和参考。

关键词:水泥搅拌桩格栅墙布置形式 软土基坑支护 有限元模型 优化

1.工程实例

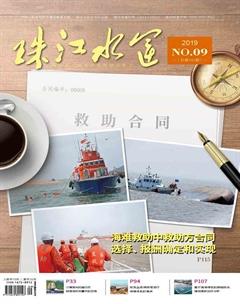

新建联石湾船闸工程主体结构施工由于受到场地的限制,基坑支护结构采用的是占地面积非常小的深层水泥搅拌桩格栅墙。水泥搅拌桩格栅支护墙宽度为10.2m,绕基坑四周设置,具体的布置形式为:基坑边和最外侧布置3排咬合搅拌桩,中间采用格栅状布置(平行基坑纵轴的桩为2排咬合搅拌桩,垂直基坑纵轴的桩单排搅拌桩)。单根水泥搅拌桩的直径0.7m,咬合搭接0.2m,桩中心间距0.5m。桩顶标高为- 0 . 2 m,桩底标高为-19.5m,28d无侧限抗压强度不低于800kPa。

2.参数选取

2.1土体参数取值

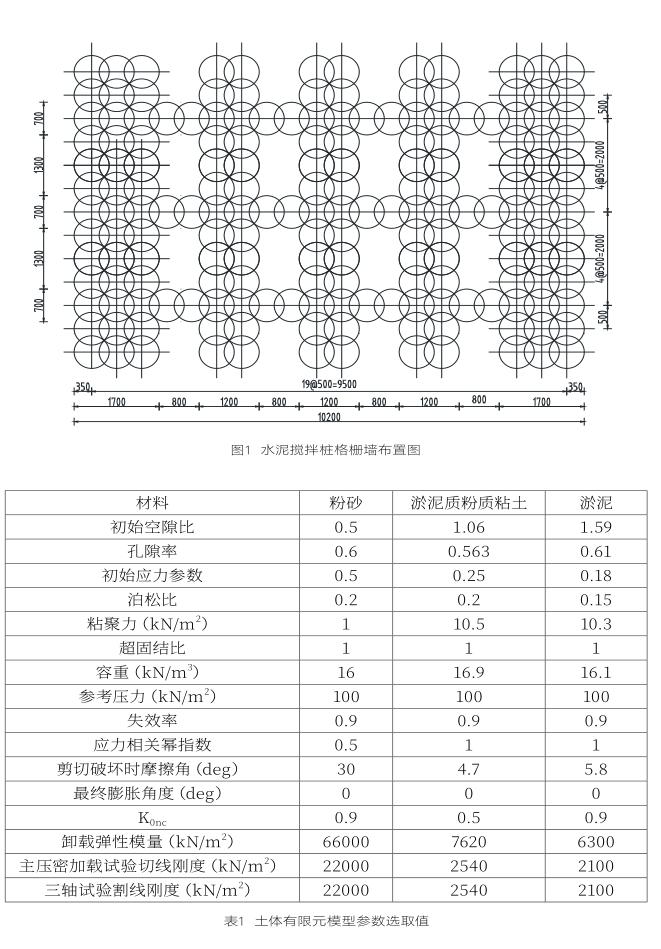

通过查看工程详细勘探资料,新建联石湾船闸工程土体建立有限元模型的具体参数可按表1取值。

2.2水泥搅拌桩参数取值

相对于软土而言,水泥搅拌桩可以看作是半刚性桩,本文研究的前提就是把水泥搅拌桩当成刚度很大的土体。通过对联石湾船闸工程水泥搅拌桩取芯试验结果的统计分析,同时参考书籍《水泥土搅拌法处理地基》(徐至钧主编),水泥搅拌桩建立有限元模型的具体参数取值如表2。

3.有限元模型的建立

本文采用Midas-GTS进行有限元模型的建立。水泥搅拌桩直径0.7m,相互咬合搭接0.2m,桩长19.3m。为方便建模,桩间土层分布选用联石湾船闸工程具有代表性的土层分布,自上而下分别为: 0~0.6m为粉砂层、0.6~13m为淤泥质粘土层,13~20m为淤泥质粉质粘土层。对有限元模型进行网格划分,选取长12m、宽9.5m(桩中心间距)的水泥搅拌桩格栅墙建立模型。

3.1原方案

基坑边和最外侧布置3排相互咬合的水泥搅拌桩,中间格栅状布置的形式为:平行于X轴为相互咬合搭接的双排水泥搅拌桩,平行于Y轴为单排水泥搅拌桩,建模示意图如图2所示。

3.2优化方案

基坑边和最外侧布置3排相互咬合的水泥搅拌桩,中间格栅状布置的形式为:平行于X轴为单排水泥搅拌桩,平行于Y轴为相互咬合搭接的双排水泥搅拌桩,建模示意图如图3所示。

4.竖向加载受力分析与对比

4.1加载方式

在水泥搅拌桩格栅墙顶面施加100kPa的均布荷载。

4.2应力对比

从模型顶面施加100kPa的均布荷载后,两种方案的水泥搅拌桩格栅墙在Y轴方向的应力图如图4所示。

选取两种方案Y轴方向应力图的局部进行比较,如图5。

从图5可以看出,原方案Y轴方向上的应力值范围为6.91kPa ~ 100.07kPa,优化方案Y轴方向上的应力值范围为11.64kPa~57.81kPa。可明显发现优化方案的模型受力比原方案模型受力更加均匀,优化方案的水泥搅拌桩格栅墙布置形式更为合理。

4.3侧压力对比

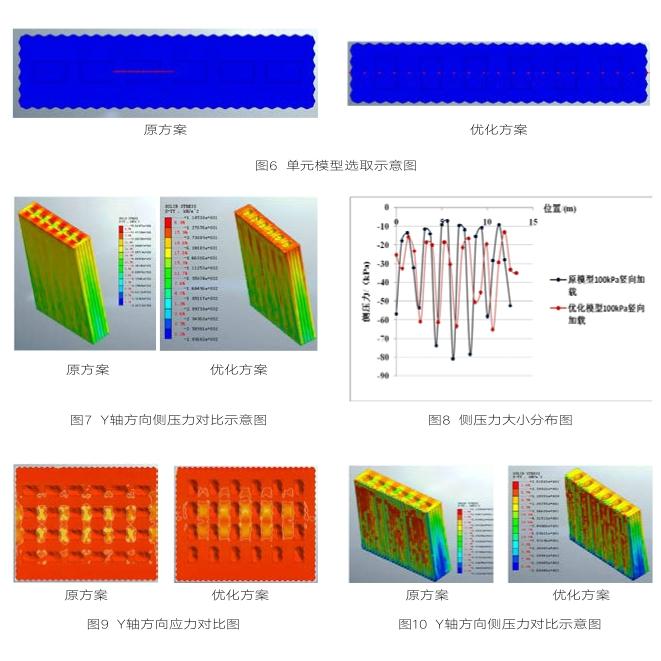

为了更细致的进行对比,沿X方向从两种方案的水泥搅拌桩格栅墙有限元模型中选取一单元模型进行分析,选取的单元模型如图6所示。

在两种方案单元模型顶面施加100kPa的均布荷载,可得出其在Y轴方向上的侧压力,具体如图7所示。

在单元模型顶面施加100kPa的均布荷载后,沿着Y轴方向随机选取受力点,将侧压力的大小绘制在图8上。

分析图8中的曲线可知,对水泥搅拌桩格栅墙的布置优化后(Y轴方向水泥搅拌桩由单排优化为双排咬合),侧压力的分布在Y轴方向上比原方案更加均匀,增加了水泥搅拌桩格栅墙抵抗侧压力的能力。因此,可以说优化后的水泥搅拌桩格栅墙在结构上更为合理,也更有利于结构的安全。

5.侧向加载受力分析与对比

5.1加载方式

在水泥搅拌桩格栅墙侧面施加100kPa的均布荷载。

5.2应力对比

從模型侧面施加100kPa的均布荷载后,两种方案的水泥搅拌桩格栅墙在Y轴方向的应力图如图9所示。

从图9中不难看出,优化方案在Y轴方向上的颜色浅于原方案,因此其Y轴方向上的应力分布也比原方案更加均匀,从而避免了过多的应力集中,在抵抗侧压力方面也更加具有优势。

5.3侧压力对比

为了更细致的进行对比,同样沿X方向从两种方案的水泥搅拌桩格栅墙有限元模型中选取一单元模型进行分析,单元模型的选取与竖向加载受力单元模型的选取相同。

施加100kPa的均布荷载在两种方案模型的侧面,可得出其在Y轴方向上的侧压力,具体如图10所示。

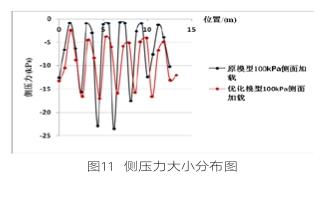

在单元模型侧面施加100kPa的均布荷载后,沿着Y轴方向随机选取受力点,将侧压力的大小绘制在图11上。

从图11分析可知,优化方案模型在受到侧向均布荷载时,侧压力分布更加均匀,从而避免了侧压力的集中分布,在抵抗侧向荷载上更有优势,相对于原方案更为安全。

6.结论

水泥搅拌桩格栅墙支护结构是受场地限制的软弱土质基坑常见的一种支护结构。本文从新建联石湾船闸工程基坑支护结构(水泥搅拌桩格栅墙)的布置形式着手,通过局部优化水泥搅拌桩格栅墙的布置形式,从竖向和侧向加载进行受力分析和对比,得出优化后的水泥搅拌桩格栅墙的受力更加均匀,在抵抗荷载上更有优势,结构更为合理,也更具有安全性,可为今后相似工程的水泥搅拌桩格栅墙的设计提供借鉴和参考。

参考文献:

[1]徐至钧.水泥土搅拌法处理地基[M].北京:机械工业出版社,2004.

[2]腾飞.水泥土搅拌桩重力式挡墙支护基坑变形研究[D].长江大学,2017.

[3]牟春来,刘嫦娥,程淑艳,展巍巍.格栅状水泥搅拌桩在水电站粉细砂地基处理中的应用[J].水利水电快报,2015,36(03):22-25.