19世纪下半叶英国艺术批评中的波提切利

陈 静

审美趣味随时代而变,艺术品质则历久弥新。在艺术史与艺术批评史中,大量的案例说明了两者之间的辨证关系。正如乔治·博厄斯[George Boas]所言,人们总是试图用某种恒定不变的标准对艺术作品进行最终评判,但这样的想法似乎无法成立。换言之,同样的艺术作品,其价值因时代和评判者而变化。但这并不意味着滑向艺术价值判断的相对主义,因为艺术杰作的品质构成了艺术史的路标与价值评判的坐标系。正是其客观存在,吸引人们不断地对它们的价值和内涵做出新的阐释。然而对于那些举世公认的伟大作品而言,考察不同时期的批评家所作的不同评论是饶有兴味的,因为这些言论本身就是批评者自身的思想在艺术作品上的一种投射,同时反映了在不同时代与文化语境中人们所关注的问题的转向。桑德罗·波提切利[Sandro Botticelli]在19世纪英国艺术批评界的地位沉浮就是一个典型的例子。

一

自波提切利去世至19世纪前,涉及到他的文献中大都是对其生平与作品的一些零星的记载。其中,以瓦萨里《名人传》中的〈波提切利传〉最具影响力。1瓦萨里《名人传》中的波蒂切利传记在很多材料上借鉴了Anonimo Magliabechiano 手稿中的《波蒂切利传》,详见Richard Stapleford,“Vasari and Botticelli”,Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz,39.Bd.,H.2/3(1995),pp.397-408.《名人传》第二版出版于1568年,此时距波提切利逝世已去58 载。在写作手法上,瓦萨里将这部波提切利的传记演绎成了一部道德剧,他描绘了一位机敏诙谐、天赋过人、富有活力而又世俗的艺术家形象。在艺术上,波提切利快速赢得了成功,然而疏于管理、挥霍无度;在品行上,他讥诮善言,控告友人崇奉异教,却招致友人的反讽;在信仰上,他在美第奇家族被逐出佛罗伦萨之后成为萨伏那洛拉[Girolamo Savonarola]的忠实信徒,致使其后期作品急剧衰落,甚至弃绝艺术,以致晚景颓唐,贫病交加。2详见Giorgio Vasari,Lives of the Painters,Sculptors and Architects,Vol.1,Everyman’s Library,1996,pp.535-542.

这部传记还记载了很多波提切利的传世作品,其中有两件引发了后人的广泛争议,并直接影响到人们对这位艺术家的评判。第一件作品创作于他完成了西斯廷教堂中的壁画,从罗马回到佛罗伦萨之后。瓦萨里写道,波提切利“出于其探究之心”,为但丁的作品作注,并为其《地狱》篇作图并刊印。瓦萨里认为这项工作不仅耗费了波提切利的大量时间,而且令他荒废了工作,为其生活带来了无尽的混乱。同时,瓦萨里还借波提切利的友人之口,暗讽波提切利实际上缺乏修养,而又故作风雅。他一方面为但丁的《神曲》绘制插图,而另一方面却几乎对但丁一无所知。第二件作品是波提切利在萨伏那洛拉影响之下创作的《信仰的胜利》[The Triumph of the Faith]。瓦萨里承认这是波提切利最好的版画作品,但在此之后他的绘画生涯几近荒废。由于缺乏其它的文献材料,《名人传》中的波提切利传几乎成为后人了解这位艺术家生平的唯一的文字记录。瓦萨里所建构的波提切利的形象,在很长一段时间里左右了后人对这位艺术家的先入之见。3除了瓦萨里的《名人传》之外,还有波利齐亚诺、阿尔贝蒂尼、博齐等人在文献中记载了波蒂切利生平的一些情况,详见Jane Turner,The Grove Dictionary of Art,Vol.4,Oxford University Press,1996,p.503.

在沉寂了近两百年之后,波提切利逐步重新回到人们的视野之中。乔瓦尼·莫雷利[Giovanni Morelli]曾指出,“波提切利这位伟大艺术家的价值,在近几年才被重新认识,而且是在英国被首度发现。”4Herbert Horne,Sandro Botticelli,Chiswick Press,1908,p.10.从史实的角度来看,这一说法不尽准确,但英国人确实对这位大师被重新发现做出了至关重要的贡献。然而,瓦萨里对文艺复兴“童年”“青年”“壮年”期的划分太具影响力,他让人们相信,波提切利也只是“青年”时期中技艺未达至臻境界的众多艺术家中的一员,其作品面貌大致如此,甚至略显模糊。例如,收藏家小理查森[Jonathan Richardson,the Younger]于1721年在乌斐奇美术馆中[The Uffizi Gallery]注意到波提切利的作品。他可能是第一位看到,或认为自己看到了波提切利作品的英国人。因为据他的描述,那件作品名为《博士来拜》[Adoration of Magi],画面中“有天使,还有其它形象,显得金碧辉煌”。但问题在于,波提切利名下所有的《博士来拜》都没有天使的形象,而这位理查德森所看到的那幅画,有可能是曼泰尼亚[Andrea Mantegna]的一幅三联画:他很可能把这两位画家搞混了。5Michael Levey,“Botticelli and Nineteenth-Century England”,Journal of the Warburg and Courtauld Institutes,Vol.23,1960,p.293.

另一个例子是瑞士籍英国画家亨利·菲尤泽利[Henry Fuseli]对波提切利的评价。他在观看了波提切利在西斯廷教堂里留下的三幅湿壁画之后,认为波提切利是几位湿壁画作者(包括佩鲁吉诺[Pietro Perugino]、吉兰达约[Domenico Ghirlandaio])中水平最差的一个,其人“趣味粗野”,用笔“干枯、谨小慎微而又颤颤巍巍”,整件作品只是“幼稚的卖弄”。在今天看来,这样的评价似乎无论如何也无法与波提切利的作品联系起来。6Ibid.,p.294.但在那个以学院派趣味为主导,将拉斐尔奉为最高典范的时代,我们也无法苛责这位介于学院派与浪漫主义之间的画家作出如此偏颇的评判。

二

在英国,一个新的波提切利的形象出现在19世纪30年代之后,尤其在70年代之后,其声誉日隆。出现这一现象并非偶然,而是浪漫主义、原始主义,以及唯美主义三者相结合的产物。贡布里希在《偏爱原始性》中详细梳理了这一趣味史中的重要片段,他提到了在这场“圣化波提切利”的运动中起到关键作用的四位人物:亚历克西斯-弗朗索瓦·里奥[Alexis-François Rio]、伊波利特·丹纳[Hippolyte Taine]、沃尔特·佩特[Walter Pater]与约翰·西蒙兹[John Symonds]。在此四人之外,本文还要补充另一位人物,即阿尔杰农·斯温伯恩[Algernon Swinburne]。他们对波提切利的评价产生于当时整个欧洲艺术趣味转变的大背景之下,反映出艺术价值评判标准的转向,同时也为这样的转向竖立了波提切利这样一个老大师的典范。

斯温伯恩或许是首位以长篇大论的形式来赞赏波提切利的英国人。斯温伯恩素来以唯美和颓废风格而著称,波提切利会受到他的关注,可以说是理所。在此之前,里奥已在《基督教之诗》[La Poésie Chrétienne]中指出波提切利笔下的圣母具有“甜美而神秘的忧郁表情”。其后,丹纳在《意大利游记》[Voyage en Italie]中以更加感性和抒情的笔调将波提切利笔下的圣母和维纳斯上升为一种美的类型,其特征是亲切、谦卑、忧郁、柔弱和优美。里奥和丹纳等人阐释的波提切利的风格非常契合斯温伯恩的趣味。同时,斯温伯恩与前拉斐尔派画家但丁·罗塞蒂[DanteRossetti]熟识,而后者也很欣赏波提切利的画作。7有关罗塞蒂与波蒂切利作品的结缘,详见Herbert Horne,Sandro Botticelli,Chiswick Press,1908,pp.11-12 及Michael Levey,“Botticelli and Nineteenth-Century England”,p.301.斯温伯恩20 岁时便结识了罗塞蒂,并与罗塞蒂兄妹保持了长期的友谊,常在一起吟风弄月。1868年,斯温伯恩在当年7月份的《半月谈》[Fortnightly Review]杂志上发表一篇题为〈关于佛罗伦萨老大师的素描的笔记〉[Notes on Designs of the Old Master at Florence]的文章。斯温伯恩认为波提切利是这样的一位艺术家,他“对新鲜事物满怀抱负,渴求多样和自由的创造,迷恋于轻巧的暗示和含蓄的手法”。在他看来,波提切利的作品“看起来完美无暇”“在波提切利的所有作品中,都有着孱弱和几乎痛楚的优雅[painful grace],这反而赋予其作品独特的价值和奇特的魅力。”对于信奉唯美主义的斯温伯恩而言,波提切利笔下的女性形象倦怠柔弱的面容,正是他渴求的审美对象,这些人物带着“几分清瘦之美,似乎是出于疾病或自然之故,而不是由于禁欲或人为的哀伤令其疲惫。”8“Botticelli and Nineteenth-Century England”,pp.301-302.而对于波提切利作品中的敷色,斯温伯恩辩解道:“轻薄苍白的色彩显得阴郁和干枯,但这不再有损于他与生俱来的优雅的魅力”9Anthony Bertram,“The English Discovery of Botticelli”,Journal of the Royal Society of Arts,Vol.98,1950,p.475.。

显然,斯温伯恩对波提切利的此番品评沿袭了里奥以来的基本观点。然而另一方面,与里奥对异教采取决然的厌恶和抵制态度所不同的是,斯温伯恩至少客观地指出了波提切利作品中的异教文化因素。在他看来,波提切利的作品“表明了,当这位艺术家从神话般的贞洁和神圣的童年的桎梏中解脱出来之后,异教徒的自由就会迸发出来:在这种情况下,他始终带着如此独特的优雅一同前行”10Ibid.,pp.470-475.

在这里,斯温伯恩指出了一个关键性的问题,即波提切利艺术作品中所包含的异教与基督教的双重元素,以及它们各自所扮演的角色。可以说,这一问题成为后来贯穿研究波提切利的学术史的重要线索。尽管当时并没有多少人注意到斯温伯恩的这篇文章,但它至少引起了一个人的重视,此人便是批评家沃尔特·佩特。

三

斯温伯恩、罗塞蒂、佩特三人同属于英国唯美主义运动的精英圈子,他们三人对波提切利的阐释亦较为接近。其中,佩特对波提切利的品评极具浪漫主义与唯美主义的特征,并隐含着对古典文化中的异教元素的欣赏。题为〈关于桑德罗·波提切利的一个片断〉[a fragment of Sandro Botticelli]文章发表于1870年的《半月谈》杂志,使佩特成为英国文学和艺术评论界最早以专题论文的形式评论波提切利的人。11关于佩特、罗斯金与波提切利的重新发现这一问题的细节考证,参见Gail S.Weinberg and John Ruskin,“Ruskin,Pater,and the Rediscovery of Botticelli”,The Burlington Magazine,Vol.129,1987,pp.25-27.从1869 到1871年,佩特连续发表了三篇关于意大利文艺复兴时期艺术家的论文,另外两篇主题分别为莱奥纳尔多·达·芬奇与米开朗琪罗。这三篇文章都收录于他于1873年出版的著作《文艺复兴历史研究》[Studies in the History of the Renaissance]12此书于1877年出版了第二版,题为《文艺复兴:艺术与诗歌研究》,又于1888年出版了第三版,题为《文艺复兴》。中。值得注意的是,在当时的艺术史界和批评界,波提切利的地位还完全无法与莱奥纳尔多和米开朗琪罗相提并论。佩特在文中也承认,波提切利是一位相对不知名的二流艺术家,他的名字在上个世纪还鲜为人知。之所以会为他大费笔墨,是因为佩特为其作品奇异的独特性所吸引。

这种独特性与佩特先前在莱奥纳尔多的《蒙娜丽莎》中所体会到的神秘属于同一类型。毋需多言,佩特评论《蒙娜丽莎》的文字早已成为艺术批评史上的名篇,影响极大。佩特的文字很少直接对画面进行直接描述,而是大量采用诗一般的朦胧散文进行暗示:

她比周围的岩石还要古老;她像吸血鬼一样死过很多次,因而了解死亡的秘密;她曾在深海里潜水,把她曾逝去的时光保存;她曾和东方商人交换新奇的编制品;她是特洛伊海伦的勒达,也是马利亚的母亲圣安妮。所有这一切对她来说只是里拉琴和长笛的韵律,和塑造了变换的面部轮廓、使眼皮和双手失去血色的某种敏感一起存在。13[英]沃尔特·佩特著、李丽译,《文艺复兴》,外语教学与研究出版社,2010年,第157—158 页。

佩特这段华丽的辞藻在很大程度上重新塑造了世人观看《蒙娜丽莎》的方式,他建构了一种独属于浪漫主义的女性意象,其诱惑力使人无法抵御。就在写下这段文字一年之后,佩特开始研究波提切利。现在,他在波提切利的作品中也看到了类似的形象。

佩特对波提切利的认识同样基于《名人传》,但他把波提切利从宗教的价值评判体系的桎梏之中解放了出来。在佩特看来,波提切利是一位富于诗意,充满幻想的画家。他的风格并非简单的自然主义,而是通过对眼前的材料进行修改,从其自身的角度去诠释其观念、情绪和景象,并能做到删拨大要,将材料重新组合,以其独有的方式唤起一种别人无法获得的情绪。佩特认为,波提切利的艺术作品很重要的魅力在于对人性的真诚的感受与表达。其中有“对人性的怜悯”“人性的魅力”“对于美好和热情品质的赋予”,以及“对加诸于人类身上时期畏缩的阴影的意识”。因此,波提切利笔下的人物都充满了戏剧化的矛盾,“他怀着悲伤去勾画快乐女神”“在灰白的肉体和苍白的花朵上总是表现出死亡的阴影”;他笔下的圣母“退避于圣子的压力,低声而明白地恳求一种更温暖、更为世俗化的人性。”佩特用一个这样的波提切利的形象,来匹配他对整个文艺复兴的总体认识。在他看来,像波提切利这样的“二流画家”,在整个文艺复兴中也有属于自己的位置。正因为他们缺乏巨大的声誉,也没有权威的压力,所以才能非常勤奋且充满关爱。在这里,波提切利的个人形象与文艺复兴的整体时代形象重叠在了一起,成为早期文艺复兴的时代代言人:“不确定、不自信,这正是属于早期文艺复兴自身的特征,因此使其成为人类心灵史中可能是最引人入胜的时代。”14同注13,第77—78 页。

至于宗教方面的影响,佩特也对瓦萨里的观点提出了质疑。他认为但丁的《神曲》与萨伏那洛拉给予波提切利的影响并非消极,而是为其笔下的人物注入了特殊的情感,即斯温伯恩等人所说的“忧郁”的气质。因此,其作品中的人物“美丽俊秀,有些像天使,但是好像偏离或迷失了自我;贯穿于他所有作品中的带着一种无法形容的忧郁的对放逐的渴望,感觉到一种任何所知事物都无法言说的热情和活力。”15同注13,第71 页。

因此,佩特既把把波提切利看作一位幻想家,同时又是现实主义者。这看起来似乎自相矛盾,然而佩特的意思是想表明,波提切利从不简单地追随任何人,而是以真诚和坚定的态度去创作。在摹仿自然方面,他摆脱了乔托的追随者们那种简单的自然主义,而从但丁、薄伽丘,以及古典故事中寻找灵感。在宗教和道德方面,波提切利的艺术创作不受任何道德野心的干扰。画家把原始[original]的情感潜藏在主题的表面之下,成为画作的真正动人之处。他所表现的人物既非过于善良,也不过分邪恶,而是在热情之下显现出美好和活力的特性,但同时又因伟大事物对其庇佑的远去而悲伤。

可以说,直到佩特这里,世人对波提切利的阐释才变得立体而丰富,基本摆脱了《名人传》的局限。佩特不为瓦萨里的记载所束缚,而是直接着眼于作品本身,从画面所唤起的审美体验出发,充分释放浪漫的想象。用博厄斯的话来说,佩特把艺术作品看作是一种不能加以简单思考而需详尽解释的象形文字,批评家只有运用直觉才能感悟其中的象征。16George Boas,“The Mona Lisa in the History of Taste”,Journal of the History of Ideas,Vol.1,No.2 (Apr.,1940),p.220.正如佩特自己所言:“经验本身,而非经验的成果,才是目的所在。”17Ibid.,p.301.例如,佩特对波提切利画中的圣母的解读就十分新颖而大胆。他一如既往地,就像里奥等人那样描写了圣母那苍白惨淡的脸色,然而究其原因,竟在于“尽管她手里掌握着‘所有民族的欲望’,她既不站在耶和华的立场,也不支持他的敌人。”佩特甚至大胆地写道,圣母的面庞表明了她的选择,她的麻烦在于对神之子[即耶稣基督——笔者按]的爱抚,她真正的孩子另有其人,是在她粗陋的房子中一群流浪的吉卜赛儿童。这种带有浓厚的异教倾向的天马行空的浪漫想象,与佩特先前被《蒙娜丽莎》所挑起的泉涌般的文思如出一辙。

佩特的这种想象力在很大程度上得益于其卓越深湛的鉴赏能力。他的身份虽然主要是一位诗人和文学批评家,但对视觉艺术的敏锐度和洞察力并不亚于任何一位专业的艺术鉴赏家和艺术史家。对于波提切利的古典题材作品,佩特敏锐地指出了其中的中世纪哥特式趣味。这是前人极少注意到,但在波提切利的作品中非常重要的一种风格要素。《维纳斯的诞生》[The Birth of Venus]中“怪诞的中世纪符号、充满中世纪特殊感觉的风景甚至包括哥特式的缀满风格离奇的雌菊的奇异衣装,这些元素勾勒出一个形象,使人们想起安格尔对裸体的完美研究。”18Ibid.,pp.73-75.有趣的是,在指出这种风格上的杂糅之后,佩特将其原因归结为波提切利对希腊性情的贴近。他认为,波提切利作品的奇异构图甚至比希腊艺术最鼎盛时期,希腊人自己的作品还要更接近希腊人的性情:

我们几乎已经意识不到我们受惠于希腊精神之处了。但是在波提切利这样的作品中你能找到,它给人类思想留下的最初烙印从一个它已被遗忘很久的世界里,几乎痛苦地渴望着回头追溯它的记载。19Ibid.,p.75.

当里奥以纯真的基督教信仰来衡量波提切利的作品价值时,佩特则毫不犹豫地将其作品的魅力最终归结于古典希腊的精神。时隔约二十年之后,阿比·瓦尔堡[Aby Warburg]在其博士论文《波提切利的〈维纳斯的诞生〉和〈春〉:早期文艺复兴的古物观念》中通过衣饰与头发的运动形式,来揭示波提切利作品中所蕴含的、等待观者去重新激活的情感与古典精神。瓦尔堡主要通过文献与图像考证,佩特则长于审美直观,二人殊途同归,得出了实质上类似的结论。

然而,切勿就此片面地认为佩特是一名简单的唯美主义者,无视于历史与社会与艺术之间的关系。用他自己的话来说,“判断任何智性的产物,都必须从它形成的年代和创造它的民族的角度出发。”20Ibid.,p.42.因此,我们不能用简单的唯美主义的标签来理解佩特对波提切利的评论。他从维多利亚时代回望波提切利的艺术,指出了其艺术风格的复杂性甚至矛盾之处,同时也看到了其中所折射出的文艺复兴时期的时代心灵。正如贡布里希指出的,“佩特在波提切利论文中所描述的焦虑、冲突和踌躇,是如此动人,这让波提切利更像维多利亚时代的批评家,而不是佛罗伦萨的画家。”21[英]E.H.贡布里希著、杨小京译,《偏爱原始性:西方艺术和文学中的趣味史》,广西美术出版社,2016年,第172 页。通过高度文学化和浪漫化的诗性的语言,佩特已经彻底把波提切利从被埋没的状态解放了出来,在一定程度上确立了波提切利在文艺复兴时期诸大师中的独特地位。

四

如果说通过佩特的评论,波提切利被塑造成一名真诚和富有人文精神的艺术家,其作品透露出对人性的关爱,以及潜藏的古典文化的精神内核,那么约翰·罗斯金[John Ruskin]则在其讲座中把波提切利理解为一位虔诚的基督教徒。在这一点上,罗斯金站在了里奥的这一边。虽然从时间上看,罗斯金对波提切利的研究要排在罗塞蒂、斯温伯恩和佩特之后,但他并没有跟随他们的脚步,而是带有鲜明的个人立场。虽然佩特〈关于桑德罗·波提切利的一个片断〉刊载之时,罗斯金还未展现出太多对波提切利的认识。但是佩特的文章犹如催化剂,使罗斯金开始更加关注这位艺术家。22显然,罗斯金在1872年时很熟悉佩特的这篇文章,详见 “Ruskin,Pater,and the Rediscovery of Botticelli”,p.26.

在1870年7月12日的一封书信中,罗斯金首次提到了波提切利,认为其作品风格具有一种“古怪的生硬与忧郁”。23“Ruskin,Pater,and the Rediscovery of Botticelli”,p.26.1871年,罗斯金在牛津大学开设了“论风景画”的系列讲座,在第二讲“风景画色彩中的光影关系”[The Relation of Light and Shade to Color in Landscape]中,首次在公开场合谈及波提切利,但仅局限于他的一件作品,即《神秘的诞生》[Mystic Nativity]。24Ibid;另见Anthony Bertram,“The English Discovery of Botticelli”,p.477.从1872年11月2日至12月7日,罗斯金在牛津大学举办了题为“桑德罗·波提切利与佛罗伦萨的版画画派”[Sandro Botticelli and the Florentine Schools of Engraving]的系列讲座。1873 至1876年间,该讲座内容被出版成册,书名为《佛罗伦萨的阿里阿德涅》[Ariadne Florentina],此书集中体现了罗斯金对波提切利的研究与评论。

相较于佩特,罗斯金对波提切利绘画的研究更加循序渐进,他几乎是小心翼翼地选择讨论了波提切利不同类型的艺术作品。而佩特与罗斯金两人艺术观念的巨大差异,则直接导致了其视角中的波提切利的形象几乎完全相反。与佩特笔下那个忧郁而又充满矛盾的浪漫型艺术家不同的是,罗斯金向其听众和读者呈现的波提切利是一名被道德化了的学者、教师和传教士的形象。

罗斯金这位虔诚的基督教徒,始终坚信艺术归根结底是道德的问题,信仰的虔诚决定了艺术作品的高度。他在文中首先指出,“从来没有,也不可能会有哪种伟大而先进的艺术不带有劝诫的目的”。25John Ruskin,Ariadne Florentina: Six Lectures on Wood and Metal Engraving with Appendix,London: Geo Allen,1892,p.193.因此,罗斯金赞美波提切利的出发点与斯温伯恩和佩特完全不同。在处理基督教与异教之间的张力的问题上,罗斯金站在基督教的立场上将两者进行调和:

图1 波提切利,《基督的诱惑》,梵蒂冈西斯廷礼拜堂

图2 《基督的诱惑》(局部)

通常在波提切利的那个年代,博学之士将希腊神话视为一种反基督教的元素而重新采用。但波提切利和佩鲁吉诺则将其视为一种比基督教更早的宗教[pre-Christian];它不仅早于基督教,而且是基督教教义的基础。但最主要的是,波提切利完美地掌握了摩西神学与古典神学,仔细思考并抓住了两者之间的和谐。26Ibid.,p.221.

罗斯金至始至终都将波提切利视为虔诚的基督教的改革者、革新者,而非别人所说的异教徒:“波提切利是一名仍然笃信教会的改革者,这是路德[Martin Luther,1483—1546]想做而没能做到的:他的心灵处于平安之中;因此他的艺术能够追寻美的光辉,而同时又具有预见性。”27Ibid.,p.151.罗斯金甚至将波提切利与但丁、萨伏那洛拉相提并论,称他们为南方的宗教改革者;而小荷尔拜因[Hans Holbein,the Younger]、路德、亨利八世[Henry VIII]、克伦威尔[Thomas Cromwell]则是北方的宗教改革者。所不同的是,北方改革者的方式是强硬地指责教会,并完成了他们的目标,而南方改革者则想通过虔敬的方式去复兴天主教,但并没能完成其目标。28Ibid.,p.214.

罗斯金以波提切利于1481年在西斯庭礼拜堂所作的系列壁画为例,借此阐释波提切利作为虔诚的宗教改革者的形象。他指出,当波提切利应教皇之邀来为他的私人教堂——西斯廷礼拜堂作画时,这位画家并非想要借此机会来攻击教会,而是意在恢复教皇的权威,以及教会的荣耀。波提切利设计了十二幅壁画,并亲自绘制了其中三幅,即《基督的诱惑》[Temptations of Christ]、《摩西与叶忒罗德女儿》[Moses and the daughters of Jethro]和《惩罚柯拉的儿子们》[Punishment of the Sons of Corah]。这十二幅壁画的题材和顺序,是按照摩西和基督传达并最终完成神法[divine law]的整个过程来设计的。29Ibid.,pp.223-224.其中,波提切利最先画的,竟是假扮成僧侣,诱惑基督的恶魔(图1、图2)。在罗斯金看来,这是在宗教改革的历史当中所出现的最出格的一件事。但波提切利十分聪明地将恶魔化成传统隐士的形象,刻意模糊了其僧侣的伪装,从而在使人易于接受的同时整个画面又不失神圣庄严。30Ibid.,p.202.因此,罗斯金认为,与其说波提切利是一位画家,不如说他是一位神学家更合适。作为一名充满智慧的宗教改革者,波提切利挽救了教会的尊严。他没有选择去与教皇对抗,而是谦卑地服从于他。31Ibid.,p.222.

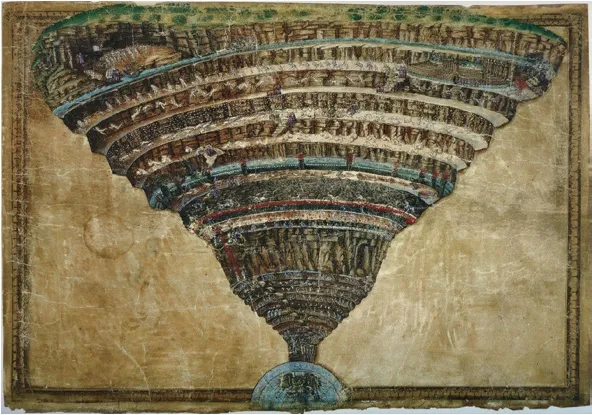

波提切利在画完这几幅壁画之后回到了佛罗伦萨,其后便为但丁的《神曲》绘制了一套插图(图3)。32这套插图共92 幅,主要由银尖笔、墨水笔绘制而成,其中还有四幅是着色的。这套插图于19世纪后期重现于世,其中85 幅来自汉密尔顿公爵的收藏,由古斯塔夫·瓦根[Gustav Waagen]所发现,并于1882年由柏林版画与素描博物馆[Kupferstickabinett]的馆长弗雷德里希·李普曼[Friedrich Lippmann]购得并加入其馆藏。不久之后,在梵蒂冈图书馆[Biblioteca Apostolica Vaticana]又发现了插图中的另外9 幅,其中就包括最精美的那张《地狱之图》[The Map of Hell]。这是另一件让罗斯金对波提切利大加赞赏的作品。前文已述,瓦萨里在波提切利的传记中对他的这套作品评价不高。但罗斯金对此嗤之以鼻,认为瓦萨里的这种看法非常愚蠢。在罗斯金看来,这套版画是意大利宗教艺术史中最重要的作品。因为波提切利明白,西斯庭礼拜堂内的壁画只能被极少数的高层教会人员所看到,而且只有那些受过最好的教育的教会学者才能看懂它们,受众群体极为有限。而这套《神曲》插图则不然,为了让人们能够读懂但丁的《神曲》,波提切利运用通俗性和直观性的图画来演绎它,让民众以便捷和持久的方式去理解《神曲》。波提切利之所以花费那么多时间去印刷这套插图,正是为了传播但丁的杰作:

图3 波提切利,《地狱之图》,《神曲》插图,梵蒂冈图书馆

他(波提切利)将所有他受到称赞的作品搁在一旁,在这些作品中,他纯熟的技艺本已驾轻就熟,就像优秀的音乐家唱首歌一样轻松。而他却投入这世上一个卑微而受人轻视的工作——朋友们嘲笑他,赞助者也舍弃了他,他的事业陷入了无尽的“混乱”。33Ariadne Florentina,pp.209-210.。

在罗斯金眼中,波提切利称得上是一位鄙弃世俗的高士。瓦萨里曾数次提到波提切利疏于管理财产,以致将金钱挥霍殆尽。而罗斯金则认为,这完全有可能是因为波提切利把钱花在了更高尚的兴趣上。同时,波提切利的生活与思想的境界也日渐升华,致使瓦萨里越来越不能理解他的言行。34Ibid.,p.208.

罗斯金认为,波提切利的美德在很大程度得益于其老师菲利波·利皮[Fra Filippo Lippi]的教导,诸如谦逊、乐观、平和、友善,在创作中尽善尽美的态度,喜爱描绘花朵,尊重古典传统,以及最重要的,对天主教教义的恪守和虔敬。而作为其弟子,波提切利“怀揣着他们以悲伤与欢乐教授于他的真理,而且他是最伟大的改革者,因为他在宣扬教义时并没有责备他人;然而由于他在去世时事业未竟,所以这些事迹几乎不为人知。”35Ibid.,p.196.因此,罗斯金将波提切利赞颂为“最渊博的神学家,最完美的艺术家,最善良的佛罗伦萨绅士。他知道一切但丁所知晓的神学理论,且有过之而无不及。他是唯一准确的,大无畏的,且迄今为止基督教会的宗教改革中最值得信赖和最真实的传道者”。36E.T.Cook,A.Wedderburn,The works of John Ruskin,XXIII,Cambridge University,1903,p.266.

值得注意的是,在解释波提切利艺术风格来源之际,罗斯金也把原因归结为为他所具有的希腊人的性情。在这一点上,罗斯金与佩特不谋而合。这并非偶然,罗斯金和佩特都生活在维多利亚时代,他们都反对那个时代学院派艺术的矫揉造作之风,主张回归艺术的真诚与纯真,而自幼熟读拜伦的罗斯金更是不遗余力地宣扬纯真对艺术的重要性。遥远的古希腊成为他们审美理想的寄托。罗斯金将波提切利称为是一名复活的希腊人,如同呼吸着希腊的空气,在阿佛纳斯湖[意大利拿坡里附近的小湖——笔者按]畔聆听着西比尔[古希腊女巫、预言者——笔者按]的喃喃低语。对于波提切利而言,罗斯金一直强调的基督教信仰的价值是给予启示,而非陶冶他的心灵。因为在波提切利的内心深处,他生来就是一名学者和绅士。37Ariadne Florentina,pp.159-160.

罗斯金阐释波提切利的视角,与他之前对前拉斐尔派画家的评论和支持一脉相承,即对现实的极度精确的描绘,对造物主的虔诚之心,以及最重要的,保持真诚与纯真。这种阐释的影响非常强大,以至到了19世纪80年代末期,来到佛罗伦萨的普通旅游者头脑中仍然萦绕着罗斯金的观点。38[英]E.H.贡布里希著、李本正译,《瓦尔堡思想传记》,商务印书馆,2018年,第48 页。

五

上文所梳理的对波提切利的批评脉络主要聚焦于英国19世纪,尤其是下半叶的文艺评论界。可以看到,在不同的阐释者那里,波提切利的形象可能判若霄壤,甚至对他的同一个行为,如为《神曲》绘制插图,其解读也大相径庭。在本文所讨论的几位评论者那里,人们可以看到19世纪英国艺术批评界的两种基本价值取向,即基督教信仰至上与唯美主义。两大阵营之间表面上针锋相对,而在实质上互有影响,反映出维多利亚时代特有的智性环境。在今天看来,如果说这些一个多世纪前的评论已然过时,那也是因为它们中的那些关键词,如“神秘”“忧郁”“异教”等,在今天我们对这位艺术家的讨论中已是老生常谈,而波提切利本人的艺术却远未过时。20世纪之后,学术界对波提切利的关注维持了长久的热度,而主要的研究视角已从美学和文艺评论转向图像学、占星术、甚至炼金术与植物学等等。从这些研究当中,波提切利及其作品又不断地展现出新的面相与内涵。而直至当下,可以说对这位艺术家的研究还远未穷尽,悬而未决的问题要远远多于明确的答案。

本文旨在呈现在不同时期和阐释者那里,同一位艺术家的地位与面貌所可能具有的极大差异。关注什么,以及从哪个角度来阐释,都会带有时代与阐释者个人的印记,受其趣味与偏见的影响。这实际上已经牵涉到解释学中的基本问题,即作品原义与阐释意义究竟孰轻孰重、孰先孰后。尽管这一问题已经超出了本文的讨论范围,但至少在研究波提切利的这一学术史片段中,人们可以看到,后人的解释总是与前人的视界相互融合交织,其阐释结果不断地向着客观性和真实性的目标迈进。在某种意义上,艺术史本身的知识生成,便是基于作品的阐释不断累积、沉淀和修正的一部历史。这再次为E.H.卡尔[E.H.Carr]的名言提供了生动的注脚,不妨可以说:欲研究艺术史,必先研究其学术史,而要研究学术史,必先研究艺术史家。