负商誉性质及会计处理思考

吴祺源 郑凤仪

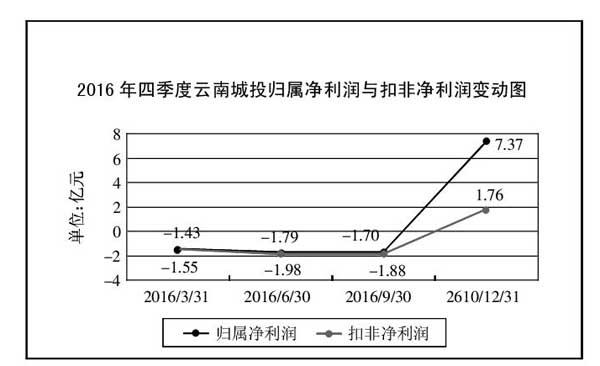

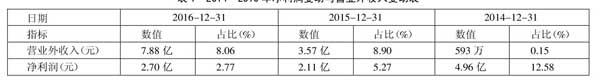

[提要] 近年来,随着并购业务的增多,商誉与负商誉的确认计量也逐渐为众学者所关注。本文拟从负商誉的存在问题着手,分析负商誉的性质及当前主要处理方法,并结合云南城投案例说明目前关于负商誉会计处理方法上的一些不足,再根据负商誉的本质及成因对其后续处理提出相关建议。

关键词:负商誉;会计处理;云南城投

中图分类号:F23 文献标识码:A

收录日期:2019年1月21日

一、引言

自20世纪90年代以来,并购逐渐在我国资本市场兴起。一方面随着经济发展,行业内的龙头企业不断通过并购扩展其业务范围和加强上下游资源的整合;另一方面我国资本市场上股票发行的核准制为“上市公司”披上了一层光鲜亮丽的外衣,多家企业通过并购的方式借壳上市。汤森路透购报告显示,截至2017年12月28日,中国企业已披露的平均并购交易规模下降至1.19亿美元,相比2016年的平均并购交易规模1.307亿美元略有下降,但“一带一路”沿线并购交易额大幅上升。而大笔的并购额和并购频率的增加除带来一定的经济利益外,也带来账上商誉的积累。因此,商誉这一充满魅力的话题,持续被各方提上议程。除为学界所争论的商誉计量和减值问题外,近年来,负商誉也逐渐得到了学者们的关注,而目前负商誉的发展仍停留在理论阶段,关于其存在、本质以及会计处理问题仍存在很大的争议。

二、负商誉存在的问题

著名会计学家亨德里克森在其经典著作《会计理论》中否认了负商誉的存在,由此产生了会计学界持續争论的“负商誉悖论”。他认为,如果企业中单项资产价值总和低于其整体价值,应分业主应分项出售该资产而非将企业整体出售。另外,支持“负商誉悖论”的学者们认为,商誉是一项资产,会给企业带来超额收益,而负商誉显然不符合资产定义,因为资产是不存在负值的。此外,资产具有积极、正面的效应,未来可能为企业带来经济利益的流入,负商誉显然并不符合这一特性。而另一部分学者认为,虽然负商誉在理论上不存在,但实务中由于存在交易费用或信息不对称等系列原因,购买成本低于所购企业净资产总价值是客观存在的。经过思考,笔者认为,支撑负商誉存在的证据主要有以下两大理论构成:

(一)价值定律。李晓玲(1999)提出,根据价值定律,商品的价格和价值可能因为一些原因而出现不一致的现象,表现出商品价格大于或小于价值,而在购买企业时,由于议价能力不同,或被并企业存在隐形负债等原因使购买价低于企业总体价值的情况也可能发生。另外,在价值规律下,导致企业折价出售有以下原因:一是若企业年年亏损,难以维持经营,其本身就已产生一定的负商誉,若持续经营将可能导致更多的资本亏蚀,而申请破产则会使企业资产按照清算价值出售,价值将大幅降低,故业主愿意以折价的方式将企业出售;二是国家为盘活资产,安置下岗职工,鼓励优质企业对部分国有企业进行收购,故在并购中给予一定的政策优惠,低价出售;三是由于通货膨胀或信息不对称等原因导致企业资产被高估或负债被低估;四是收购企业具有高超的谈判技巧等。

(二)科斯定律。杜兴强(1999)通过对黄少安先生所整理的科斯定理组的一系列推理证明构成了负商誉存在性的第二大理论支撑。杜兴强指出,企业采用整体出售而非单项出售建立在单项出售交易费用之和大于整体出售交易费用的前提下。企业所愿意承担整体出售资产的价格损失的临界值为单项出售交易费用和减去整体出售交易费用的值,一旦单项出售资产的价值减去企业整体购买价的值小于该临界值,即企业通过整体出售节省的交易费用足以弥补价格损失,则企业将以低价整体出售。

三、负商誉的性质

关于负商誉的性质,学界主要存在三种观点:

(一)将负商誉视作一种递延收益。持此观点的学者认为,以低价购入企业产生的差额负商誉是一种收益,而作为收益,应递延到之后的各期,以满足配比原则。

(二)将负商誉看作一种负债。由于负商誉是因被并购企业存在一些不利因素如隐性负债、资产高估等,而促使企业以低于公允价出售而产生,故未来将会导致经济利益流出企业,并且该负商誉可以通过间接法可靠计量,符合负债的定义。

(三)将负商誉视作收购企业自创商誉转化的结果。被购企业之所以愿意以低价让渡企业,是因为希望获得收购企业所拥有的销售渠道或品牌影响力等,故收购价与公允价之间的差额实际上是以收购企业的自创商誉投资的形式支付。

对于以上三种观点,笔者认为递延收益观不符合负商誉的实质,作为理性的经济人,企业以低价让渡资产必然出于降低交易成本等因素的需要,短期来看,负商誉虽然以收益的形式体现,但实际上是对收购企业未来可能产生的一些不利影响的补偿,并非真正的收益。第三种观点虽有一定的道理,却具有很强的局限性。一方面企业并购产生的负商誉并不全是为获得收购企业的商誉投资;另一方面依此逻辑收购企业自创商誉的大小将与其低价收购的次数直接相关,不符合真实性原则。而将负商誉作为一项负债则可以较好地解释大部分不利因素,如隐形负债、高估资产等未来将给企业带来的经济利益的流出。另外,负商誉满足以货币计量的条件,符合负债的定义。最后,由于正商誉作为一项资产,而负商誉作为一项负债,也与之对应。

四、负商誉的会计处理

根据以上对负商誉不同性质的讨论,关于负商誉的会计处理,通常有以下三种方法:(1)按比例冲减可辨认非流动资产的公允价值,若不够冲减,则将差额在一定年限内递延。持该种观点的学者认为,相对于流动资产而言,大部分非流动性资产由于不具有完备的市场和评估方法不合理等导致其价值被高估的可能性较大,从而导致了负商誉的产生,因此采用此法将负商誉中资产高估的部分剔除掉,剩余的则分期摊入损益;(2)将负商誉作为递延收益,直接在一定年限内摊销。这一观点将负商誉作为一种利得,将直接增加以后年度的利润,不符合真实性的原则;(3)把负商誉视作原股东的“财产捐赠”,确认为资本公积。这种方法直接绕过了利润表,将负商誉计入资产负债表,一定程度上可以减少企业的盈余管理行为。但采用该做法的动机是将被并购企业的自创商誉视作与购买商誉“合二为一”,故采用一致的会计处理,而自创商誉难以可靠计量,且“合二为一”的想法仅停留在主观阶段,并无合理证明。