骋怀游目 书心立魂

连超

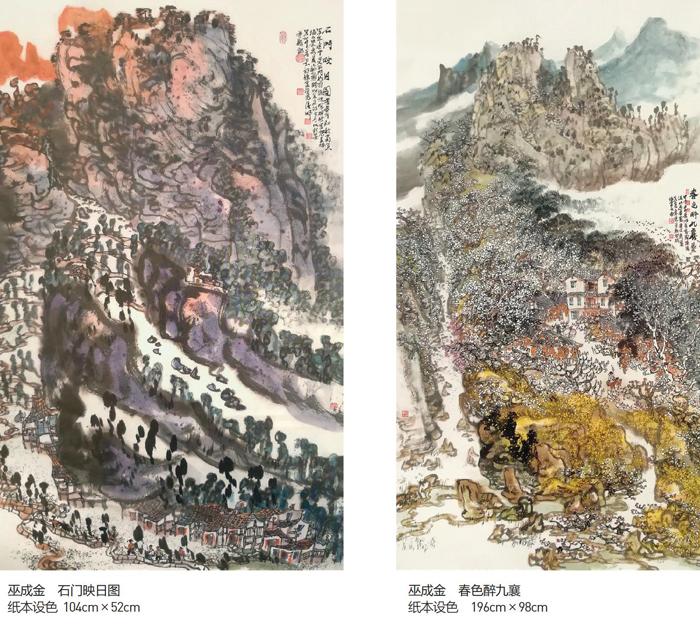

内容提要:巫成金将人物画与山水画融会贯通,以其凝练的“用笔”和丰润的“色彩”创立了独具特色的丘陵风情彩墨绘画。他善于从现实生活中提炼古典诗词的审美元素,进而将其巧妙地转化为诗情画意的山水意象。他没有沉醉于物象的具体刻画,而是主张“以形写神”。巫成金的山水画既是自然风貌的写生,又是传统诗景的阐明。从其近年来井喷式的绘画创作不难看出,其艺术价值和审美精神将持续积淀而不可估量。

关键词:巫成金;丘陵绘画,以形写神;天人合一;书心立魂

《论语·雍也篇》云:“知者乐水,仁者乐山。”[1]《庄子·齐物论》云:“天地与我并生,而万物与我为一。”[2]31唯有如此,方可“独与天地精神往来”[2]354。自古及今,历代文人骚客在“言为心声”“文以载道”“书为心画”的同时,常驰骋翰墨,借助绘画语言以更为直观的方式传情达意。可以说,中国山水画是国人意趣与智慧最为厚重的沉淀。秉承此理,巫成金教授每年都会花大量时间到乡野田园写生,可谓成果丰硕,著述等身。巫成全善于从现实生活中提炼古典诗词的审美元素,进而将其巧妙地转化为“诗心画魂”般的山水意象。他没有沉溺于物象的具体刻画,而是主张“以形写神”“妙在似与不似之间”。他的山水画既是自然风貌的写生,又是传统诗景的阐明。他视艺术为终身信仰,艺术也反过来眷顾着他。如今,他已形成了独具风格的丘陵风情彩墨画,给当代中国画坛带来一阵清凉之风。巫成金的独到之处主要在于其“用笔”和“用色”两大优势。个人绘画语言系统的确立,使其颇具特色的形式表现充满无限生机与活力。

一、求学问道见真知

巫成金自幼酷爱绘画且聪敏好学,天赋极高。但因其为中医世家,并无家庭熏陶,且家庭不富裕,故没能请专人指导。凭借对绘画的执着与热忱,巫成金便就地取材,凡视力能及之物皆入其画。

1972年,巫成金作为知青奔赴乡下劳动。由于擅长绘画,他被安排到公社去画宣传画,深受好评。他后来回忆说:“在当时,画画比起干繁重的农活,要轻松得多,而且,我也确实很喜欢绘画,所以就格外认真地做好自己的工作。”在此期间,巫成金得以全身心地扎根乡村,深入群众,了解民情与体悟自然。他“如饥似渴”般地汲取养分,进而养成了深深的山野乡村情结。

1974年,巫成金参军入伍,成为一名伞兵。伞兵的经历进一步开阔了他的绘画视野。他说:“作为伞兵,从空中降落的过程中,我可以俯瞰整个地表……随着高度的不同,呈现不一样的视觉感受。”巫成金说,艺术家的眼睛就是“灵魂深处的照相机”,在观察眼前事物的时候,不仅寻找自己的兴奋点,还应将自己的情感融入其中。

1978年,巫成金考入四川美术学院国画专业学习。在校求学期间,酷爱绘画的巫成金系统而全面地提升了自己的专业素养。川美毕业后,他被分配到绵阳市群艺馆,负责群众文化工作,还为农民美术培训班上过课,对乡间生活有了更为深刻的体会。他说:“正是这种情感基础让我创作了一批带有田园风味的人物画。”诸如《清溪丝路古道》中正负重跋涉于山间古道的马帮,《春鸿子秋声》中在草地上笑得一脸羞涩而赶鹅的少女,《金家岭山景》中正沉浸于稻田丰收而喜悦的乡民,《牧山清韵》中悠然放羊而憨态可掬的牧童,《清江追鱼》中顺江流而辛勤劳作的渔民,等等。

巫成金通过移情入景,由景生情,进而情景交融,终臻“传神”之境。传神论是中国古代文艺理论的一个重要范畴。最初将“神”引入文学的是庄子。譬如《庄子-在宥》日:“目无所见,耳无所闻,心无所知,女神将守形,形乃长生。”[2]117此外,《庄子-德充符》也详细地解读了形与神的关系,深入阐释了“神”的内涵。宋人邓椿在《画继》中曾言:“世徒知人之有神,而不知物之有神。此若虚深鄙众工,谓虽日画而非画者,盖止能传其形不能传其神也。”[3]75宇宙万物和人一样都是有生命的。画家的首要任务就是要主动地表现出山水的神韵。元人杨维桢在《图绘宝鉴·序》中也说:“故论画之高下者,有传形,有传神。传神者,气韵生动是也。”[3]93秉承先哲“传神写照”的遗训,巫成金完成了《乡情》《美姑风情》《放学路上》等一批彩墨人物画。画面用笔简洁明快、畅快淋漓,色彩清亮润泽,温润雅致,令人观后顿生浓浓的家园之思。其中,《放学路上》还曾入选第六届全国美展(获优秀作品奖)并被中国美术馆收藏。宋人郭熙在《林泉高致》中曾言:“世之笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者。”[3]632纵观巫成金的山水画,确有“见青烟白道而思行,见平川落照而思望,见幽人山客而思居,见岩扃泉石而思游”之感,无疑已具备了引人入胜、超凡脱俗的美学特征。

二、丘陵风情传精神

近些年来,巫成金将丘陵地带的田园山水作为创作的重心。他不刻意用技法去建构高逸、超拔的意境,而是用明快的色彩与温润的格调,并巧妙地置入点景人物,营构出一幅幅富有田园牧歌气息的彩墨山水。由于采用了西画焦点聚光和空间延展的方法,他的作品总是呈现出鲜明的层次感和纵深感,将观者的视线自然而然地从近处的花草树木一直延伸到云雾缭绕的天际。老子日:“大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。”[4]98故而,巫成金丘陵山水中的物象没有拘泥于形体的塑造,而皆以豪放笔触为之,追求一種“似与不似之间”的美感。《稻畦山落日》中梯田的轮廓以奔放有力且色墨交融的线条为之,然后以灵动自然且参差起伏的笔墨点衬,虽对树木形貌未做具象写照,然其风姿神态早已跃然纸上。云端红润的夕阳、林间轻盈的飞鸟、山脚盘踞的农舍、田边徐行的老者、身后亦步亦趋的水牛、背上匍匐的孩童、前方引路的小狗以及后方相伴的山羊,伴随着池塘中时隐时现的夕阳倒影,尽显一派安乐祥和的景象,仿佛一曲悠扬而淳朴的民谣正在林荫小道上回荡,此情此景令人无比憧憬。画面总体表达了作者对自然山色、乡野幽居的挚爱之情,也传达了作者对农民“日出而作,日落而归”的歌颂与敬仰之情。一位画家与一个农民在通过笔墨和色彩所建构的意境时空中完成了完美的契合。

唐代画家张璪提出“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,强调主体与客体、再现与表现的高度统一。执教之余,巫成金每年都会抽身到乡下“搜尽奇峰打草稿”,少则数日,多则数月。丘陵地域风光激发了巫成全将人物和山水融为一体的创作灵感,并于“丘陵风情彩墨画”的绘制中逐步实现了这一创举。由人物繪画到人居山水并非易事,然对于巫成金而言是顺理成章之事。多年来,他一直坚持速写,目光所及之处皆为其胸中之象、画中之境。诸如小桥流水人家、古道残阳瘦马、田间原野乡民、地域民居建筑和奇异地形概貌皆跃然纸上,动人心弦。如今巫成金的速写已近百本,垒起来有两米之高。

南朝画家宗炳在《画山水序》中云:“圣人合道映物,贤者澄怀味象。”[3]583而“味象”的先决条件——“澄怀”,也就是老子说的“涤除玄览”、庄子说的“斋以静心”,由此山林幽谷自古成为“静心体道”的绝佳之地。巫成金本着“山水以形媚道”的原则,尽情地沉醉于自然写生之中,并于兴之所至之时完成了写生与创作的自由转换。他说:“我非常热爱写生、速写,除了它们是创作与生活的纽带之外,当我走过山间小道、原野河流,坐上河流野渡,踏进好客的农家,总会有很多让人眼前一亮的惊喜等待着我。”清代画家方士庶在《天慵庵随笔》中云:“山川草木,造化自然,此实境也。因心造境,以手运心,此虚境也。虚而为实,是在笔墨有无间。故古人笔墨具此山苍树秀、水活石润,于天地之外,别构一种灵奇。”董其昌亦言:“诗以山川为境,山川亦以诗为境。”因深谙此道,巫成全兼融画家的胸襟与诗人的情怀于写生中,十分强调“优游笔墨中,悟道山水间”。其画意境深幽,诗意盎然,就连画名都极富诗情画意。比如《小楼一夜听秋雨》《俯看三道岩秋色》《细雨空蒙云罗山》《云断武都干峰尽》《鸟鸣空山山更幽》《花落一溪春水香》等。由是观之,巫成金不仅具有精深的绘画造诣,而且具备深厚的文学素养。数以干计的丘陵绘画成为他艺术生命的脉动,彰显了他超然物外的审美精神,也见证了他勇攀高峰的心路历程。诚如宗白华先生在《美学散步》中所言:“艺术家以心灵映射万象,代山川而立言,他所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗,成就一个鸢飞鱼跃、活泼玲珑、渊然而深的灵境。这灵境就是构成艺术之所以为艺术的‘意境。”[5]70他接着又说:“艺术家禀赋的诗心,映射着天地的诗心。山川大地是宇宙诗心的影现;画家诗人的心灵活跃,本身就是宇宙的创化。它的卷舒取舍,好似太虚片云,寒塘雁迹,空灵而自然。”[5]71以宗先生之言来评价巫成金的绘画艺术尤为贴切。

三、笔墨耕耘树新风

川北山川秀美,苍茫幽远,气象万千,自古为文人墨客所倾慕。巫成金每年总要奔赴此地,汲取精华。他将崇山峻岭与田园屋舍熔于一炉,形成富有时代特色的大美气象。其画中不仅有魂牵梦绕的山峦、云霞、飞乌,更有绵延梯田与密林农舍辉映成趣。巫成金将人物融入山水画中,不仅有艺术创新的需要,也包含了他对现实的思考。当亲临风景宜人的丘陵地域时,他看到那些安居劳作、怡然自得、知足常乐的人,不禁萌生神往之情,继而他将如此真切的感受源源不断地付诸丹青。这正如庄子所言:“虚己以游世,乘物以游心。”巫成全“游心之所在”便是他独辟的灵境和意象,更是他艺术创作的源泉和动力。

巫成金的新作《春色醉九襄》,可谓主题新颖、意境幽远。山腰三层别致小楼后山峦重叠,若隐若现,犹如仙境。屋旁飞泉宛如从天而降,不禁令人沉醉于“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”的境界。绚烂多姿的桃花从云山深处蔓延至房前屋后,并与山脚的油菜花形成争奇斗艳之势,美不胜收。在花丛掩映之中,一名戴着红领巾的女童正在放养一群白鹅。画面中的卫星接收器都显得静谧和谐,毫无生硬之感。总体给人一种由天上到人间的温馨祥和、怡然自得的美感。

唐代张彦远在《历代名画记》中曾言:“书画之艺,皆须意气而成。”此“意气”即指性格、学养、志趣、气质等画外功夫,正是艺术创作成功的根本所在,也是巫成金所执着坚守的核心要素。巫成金认为笔墨当随时代,生活在这个时代的画家更应深入生活、体悟自然。这也是他重视写生的原因。如其自述:“画家还是应该关注生活、关注自然,画当下时代,画周遭生活。这样的作品不仅有艺术价值,更有文献价值。”此诚如苏轼所言:“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外。”(《书吴道子画后》)巫成金植根传统而勇于创新,上承“传统”下接“当代”。其笔下的山水和画界同行有所不同,和古往圣贤更有区别。他的画面没有过多传统的皴擦笔触,而运用草书式的写意笔墨勾勒挥就,再加之清韵润泽的色彩,并以虚实浓淡而分出阴阳向背,以枯湿顿挫而彰显起伏跌宕。故他的作品虽无古人精深细密的勾皴点染,却有宋人山水的苍茫厚重、雄浑磅礴之气。其画既有古典的人文意趣,也有当代的抽象美感;既有音乐的清幽典雅,也有舞蹈的飘逸风神。老子曰:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”[6]从巫成金的绘画中不难看出,他所表达的正是一种人与自然和谐共融——“天人合一”的人生体悟与审美哲思。这是巫成金个人的理想追求,亦是其用艺术语言来践行社会主义核心价值观的本质呈现。他说:“很多画家强调笔墨至上,认为中国画应以笔墨为核心,笔墨固然重要,但不是唯一的要素。泼墨、技巧几百年前古人就已经登峰造极了。当代艺术家必须在古人没有的元素中探求出路,例如西画中的透视、色彩。”著名画家钱来忠评道:“观其画也,总是于雄峙茂密中透出红黄蓝白绿之可爱分布,整幅画面,虽如古意,然已脱离拟古气息,尽显时代新貌。”此评可谓一语中的。

中国传统绘画是典型的线性绘画,写意水墨在应物象形、抒情达意的表现中起着主导作用。巫成金丘陵绘画笔墨凝练概括而富有生命律动,色彩丰润典雅而蕴合浪漫情愫。其笔下的山川风貌、风土人情通过心灵的震荡与审美的创造已化生为动人心魄而充满意味的艺术精华。无独有偶,诚如“抽象绘画之父”康定斯基在其《论艺术的精神》中指出:“形式与色彩本身便能构成一种足以表达情绪的语言因素,如同音乐之声音直接诉诸心灵一样。”他接着又言: “从这种和谐中产生出的作品是色彩和形式的混合物,它们各有其独立的存在,但又融汇于共同生命之中。”[7]慷定斯基敏锐地发现并深刻阐释了色彩的生命意义。美术评论家罗维忠也认为:“色彩作为一种极具表现力的现代绘画语言,常被一些水墨画家所忽视,而巫成金他原本就有很高的西画色彩素养,对如何运用宣纸媒材随其特性而赋彩,亦有丰富的经验和高超的技巧。”毫无疑问,巫成金极富个性才情的笔墨和色彩将给他独具时代精神与民族特色的艺术表现带来无限可能。

四、结语

《论语-为政》曰:“六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”[8]对于年逾花甲而近古稀之年的巫成金而言,其艺术生命正处于蒸蒸日上与艺境升华之际。尤其是退休后没有繁重的教学工作与科研任务缠身,他可以将全部精力与热情积极投入自己的艺术创作之中,并在艺术的殿堂尽情地欣赏与遨游。借用清人王原祁之言“神与心会,心与气合,行乎不得不行,止乎不得不止,绝无求工求意之意,而工处奇处蜚然于笔墨之外”来形容巫成金的绘画艺术,可谓恰如其分。

在全球化、多元化、信息化的今天,在高节奏、高效率、高负荷的当下,远离喧嚣的尘世、返归空寂的山林,摆脱思想的羁绊、寻求精神的自由已成为现实中大家共同的夙愿。巫成金的丘陵绘画则刚好可以使人心灵宁静、情感升腾,并将观者自然而然地引入返璞归真、神游苍穹之境。著名美学大师朱光潜先生在《谈美》中曾言:“要求人心净化,先要求人生美化。”[9]巫成金的绘画的确有陶冶心志、美化人生之功效,即富有“心灵栖居”与“诗和远方”的审美特质。怀着对大自然的无比挚爱与敬畏之情,巫成金沉浸于巴山蜀水这块文化沃土,汲取着历代古圣先哲的宝贵经验,而骋怀游目,怡情养性,泼墨挥毫,书心立魂。从其近年来井喷式的绘画创作不难看出,其艺术价值和审美精神将持续积淀而不可估量。

参考文献

[1]李泽厚论语今读[M]北京:中华书局,2015:118

[2]王先谦庄子集解[M]北京:中华书局,2012

[3]俞剑华中国古代画论类编[G]北京:人民美术出版社.2004

[4]陆永品老子通解[M]北京:中央编译出版社,2015: 98

[5]宗白华美学散步[M]上海:上海人民出版社,1981

[6]朱谦之老子校释[M]北京:中华书局,1963:108

[7]瓦·康定斯基论艺术的精神[M]查立,译北京:中国社会科学出版社,1987:58

[8]朱振家论语全解[M]上海:上海古籍出版社,2014: 14

[9]朱光潜谈美[M]上海:华东师范大学出版社,2012:2

约稿、责编:史春霖、金前文