“深度学习”理论模型研究及应用

范雪兵 石志标 刘焱 黄胜全

摘 要:文章以深度学习理论、目标分类理论以及当代典型教学设计模式为基础,建立基于学生个性化培养的“深度学习”理论模型,并对模型应用步骤进行阐释,强调知识与能力明暗双线及差异化教学。经过教学实践,结合兼有定量和定性指标的四环节连续性评价方法,在工科立体化教学环境下,不同基础学生在一定程度上都可获得个性化的提高,实现知识迁移的深度学习。

关键词:教学方法;深度学习;专业课程

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:1673-8454(2019)07-0025-04

信息化创新与变革的大数据时代,撼动了传统教学模式和方法,海啸般“浸蚀”着这个时代的学习方式,使我们对教育体系产生了新的认知,认识到教学的目标不在于教,而在于如何引导学。源于工业革命的“班级授课制”,工业流水线般在“机械化灌输+标准化考试”环境下所制造的“标准件”,瑕疵不断,理念和范式的转变迫在眉睫。而着眼于互联网革命、新技术发展、制造业升级等时代特征的“新工科”革命性变革,必然引发知识迁移和知识创造,面对数字化时代发展出的“碎片化”阅读[1]和传统教学“吸收内化”阶段的缺失,大学生学习生态系统失衡下的学习价值干涸化[2],亟需基于学生个性化培养[3]的“深度学习”策略。

一、“深度学习”理论依据

1.“深度学习”的概念理解

所谓深度学习,学习对象为新内容或新技能,学习方法为多步学习或多水平分析加工,学习目标在于学习者思想或行为在学习对象实施或应用过程中的改变。[4]

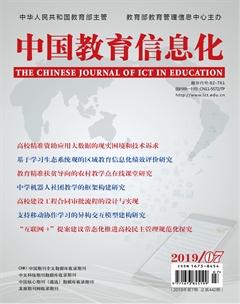

深度学习与简单学习在特点、作用等方面的比较如表1所示。

“深度学习”重视学习主体内心的发展和变化过程,面向信息类聚、整合理解、迁移运用、批判思维和知识构建等,并真实反映每一个学习主体的学习历程。

学习主体进入学习环境时有着各自不同的基础和技能,对处于深度学习路线上不同位置的学习主体采用不同的方式,以激发深度学习而非浅层的方式来教学,使学习主体从不同的路径对信息进行巩固、转化和内化等加工学习,获得成功的连续学习的方法。

2.主流分类理论比较

加涅、布鲁姆的学习目标分类法[5][6]是目前比较主流的分类理论,具体异同如表2所示。

教学设计过程中,可依据教学内容、教学对象及教学目标等不同对两种分类理论进行取舍,使其在不同维度上发挥积极作用。

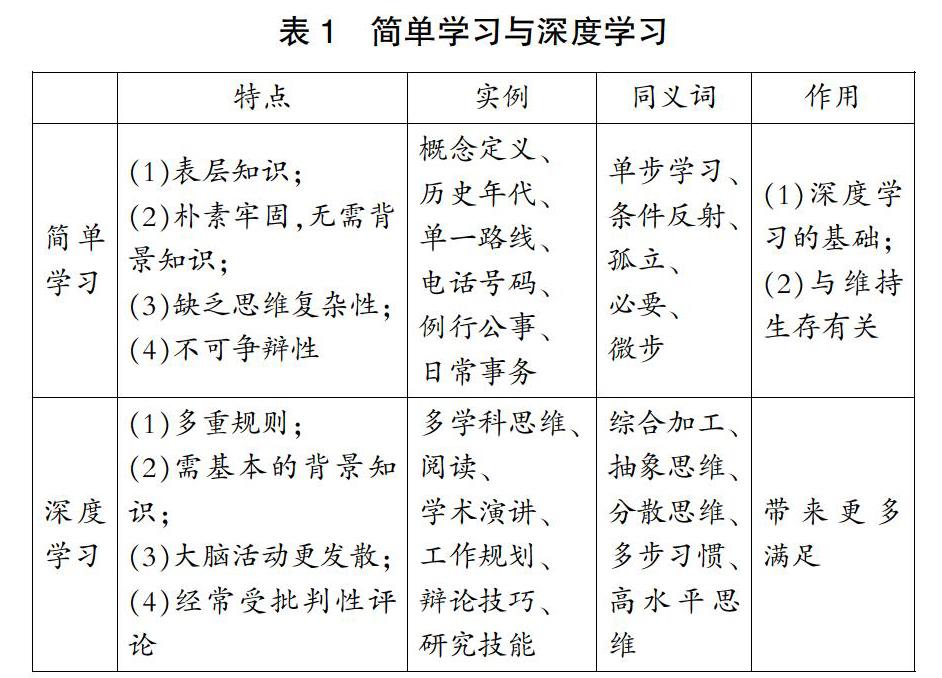

3.代表性的教学设计模型

目前,具有代表性的教学设计模型[7][8]比较分析如表3所示。

4.工程教育突显的问题

目前,我国工科人才培养存在目标定位不清晰、工科学生综合素质与知识结构方面有缺陷等问题。促进现有工科的交叉复合、工科与其他学科的交叉融合,充分延伸创新链条,使培养学生最核心的深度学习能力这一问题得以突显,亟需提供深度学习理论模型的构建,以提供方向性的指导,使教育和学习具有生命力。

二、“深度学习”理论模型多阶影响因素分析及主要特点

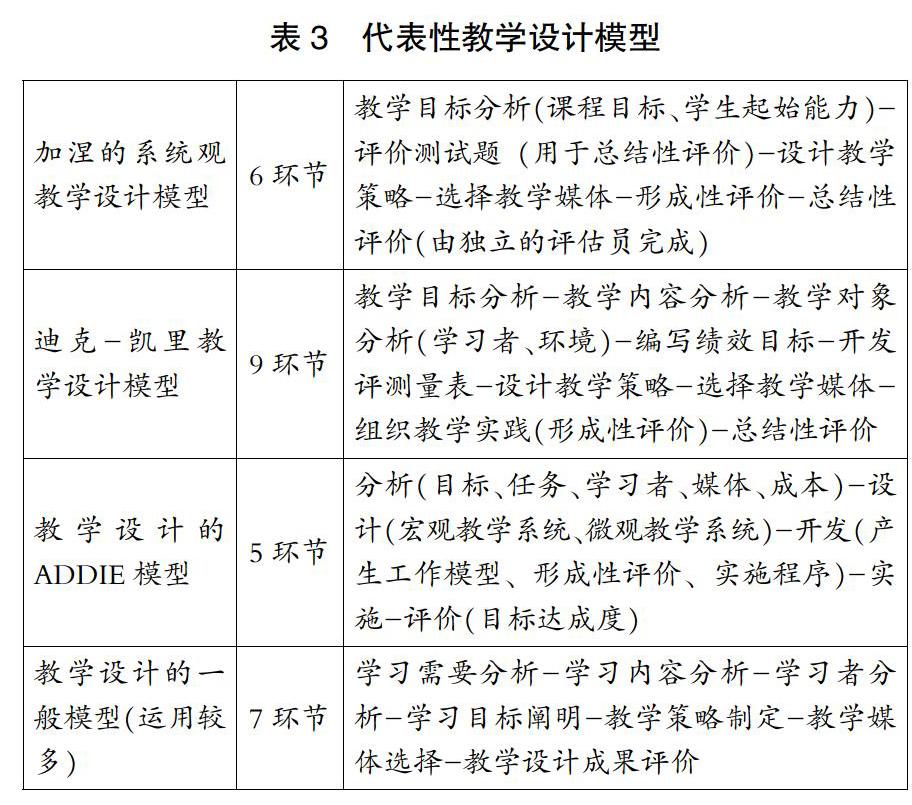

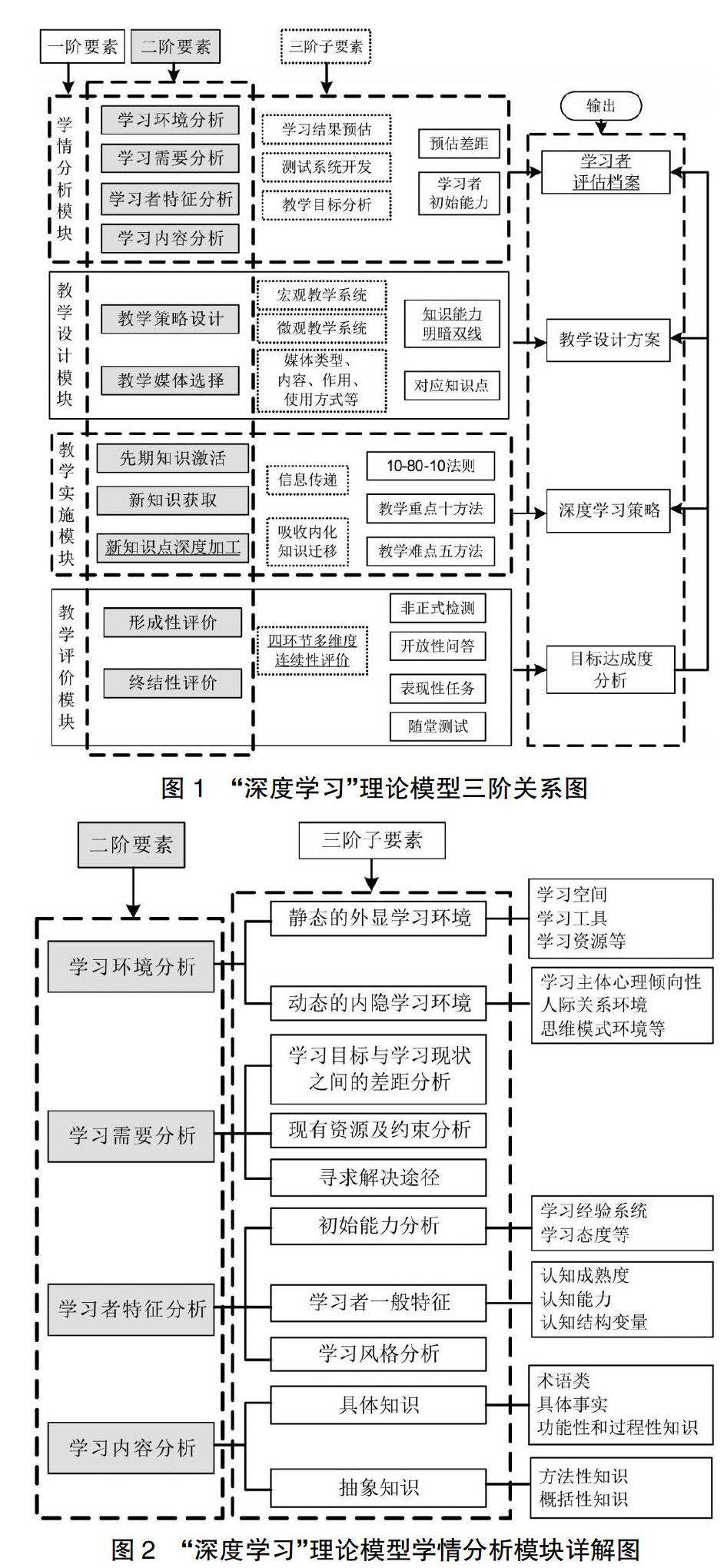

借助深度学习理论及系统化的理念,可建立三阶“深度学习”理论模型。理论模型是一个多层面、多要素耦合共存的立体多维开放非线性系统,包含四个一阶要素,即四个模块,包含十一个二阶要素,具体如图1所示。第三阶子要素部分如图2所示,为二阶要素具体化。

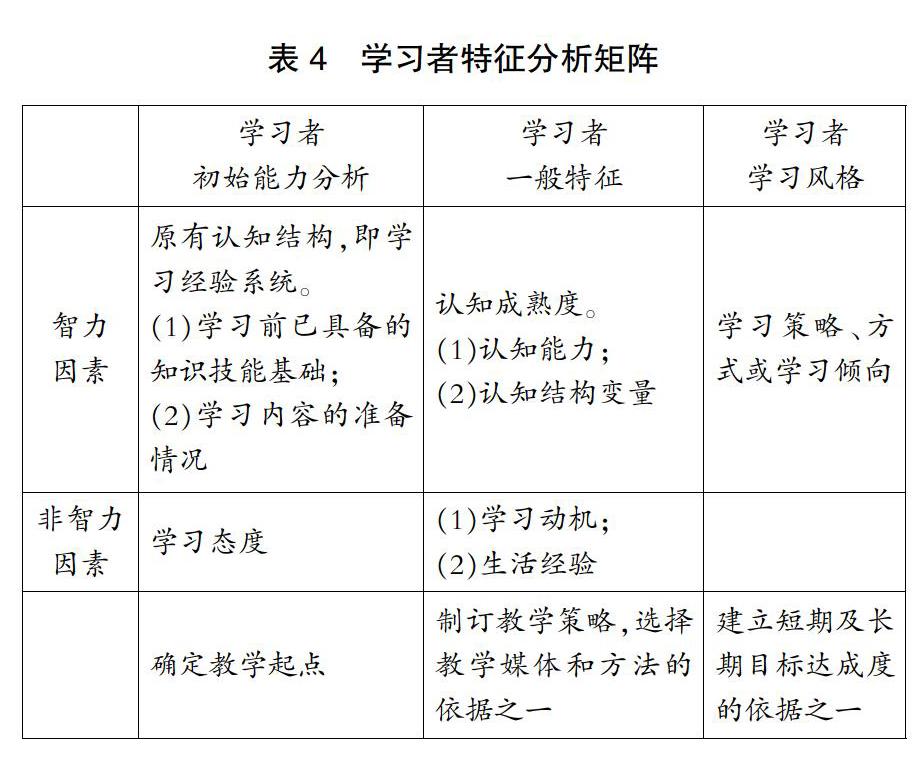

学习者特征分析这一要素,结合加涅、布鲁姆的学习目标分类法,可形成学习者特征分析矩阵,智力因素及非智力因素所涵盖内容如表4所示。[7][8]

学习者评价档案,旨在明确学习者个体差异,进而从知识和能力明暗两条进程,建立整体和个人的、短期和长期的学习目标达成度,强调学习主体的自主性,来促成学习的自组织实现与可持续发展。[9][10]

关于第三階子要素-学习内容分析,通过对学习内容的把握,旨在获得最优化的学习效果。学习内容可分为具体知识和抽象知识两大方面。具体知识包括术语类、具体事实、功能性和过程性知识。抽象知识包括方法性知识(惯例、准则、分类、实验等)和概括性知识(概念、原理、规律、学说、法则、公式等)。抽象知识可作为学习的重点。

“深度学习”理论模型主要特点如下:

其一,预测学习结果,制定评价方法;

其二,利用深度学习策略强化知识迁移能力;

其三,利用连续性评价对学习者形成多维评价体系;

其四,评价结果双反馈,逆向反馈到教学设计阶段,修正深度学习模型各要素;反馈到学习者,以促进知识迁移。

三、“深度学习”模型应用双线五步骤

依据“深度学习”模型多阶要素,在教学应用过程可按五步骤双线学习进程来实施。采用双线制,明线为知识主体本身,暗线为学习者能力培养。五个步骤[11]的主要内容、方法及目的详见表5。

各步骤间采用螺旋式推进[12]的模式,五个步骤可不必局限于教学的单元。

四、“深度学习”理论模型应用情况

以机械专业课程《机械设计》课程为实例[12][13],机械基础课程组分别以专升本、本科及本科卓越班为基础,形成《机械设计》导学案,建立学习者评估档案,连续实施四年,理论课程、实践环节相结合,课内、课外,结合校级“544”在线网络学习平台,通过积累数据,不断完善“深度学习”理论模型,并通过反馈环节进行修正,真实反映每一个学习主体的学习历程,使学习者有效内化新知识。

依据学习者档案形成导学案,各个教学单元齐头并进,每个教学单元依照循序渐进的方式进行。基于问题的学习,侧重概念型知识点;基于项目的学习侧重综合型知识点;基于案例的学习侧重设计型知识点;注重融入立体化的课程体系。构建侧重学习者个人的包含知识难易程度的知识图谱,形成阶梯式任务驱动,突出差异化教学。

基于网络和课堂双平台构建学生学习环境,实现课堂与课外在时间和空间上的有效延伸和衔接。[14]课堂教学利用多种具体教学策略,突出新知识点的深度加工,促进学习者对机械设计知识点的内化及转移。采取“知识水平+创新设计能力+协作能力+课堂参与程度”的全方位、多元化的综合考核模式和评价体系,包括学习者个体、学习者群体横向和纵向差异性评价。“深度学习”进程与能力培养形成准确映射。

通过教学实践,“深度学习”模型可以在一定程度上有效促进学生对机械专业课程知识的深度学习,提高学生解决实际工程问题的知识能力。

五、结论

当今新数字及制造技术在飞速发展,动态的、网络化的知识结构已经形成,对于机械专业及其它工程类本科教学来说这既是机遇又是挑战。本文针对“碎片化”海量信息的学习环境,建立基于学生个性化培养的“深度学习”理论模型,对深度学习理论依据,加涅、布鲁姆的学习目标分类法及我国工程教育突显问题进行适当阐释,对模型的主要影响因素及实施步骤进行了较为详尽的分析。并通过实践,增强机械专业教学的实效性,为优化学习方法、提高本科院校大学生的学习及应用实践能力提供依据。

参考文献:

[1]陈钟铃,聂康姣,李文招.“碎片化”阅读对大学生写作的负面影响及应对策略[J].科教文汇(下旬刊),2016(4):35-37.

[2][14]刘和海,李起斌,张舒予.基于“慕课”理念的大学生学习生态系统的构建[J].高等理科教育,2016(1).

[3]郝琦蕾.“学案导学”模式的理论与实践研究[J].当代教育与文化,2014(6):55-61.

[4](美)Eric Jensen,LeAnn Nickelsen著;温暖译.深度学习的7种有力策略[M].上海:华东师范大学出版社,2010.5:80-91.

[5]Robert M·Gagne;傅统先,陆有铨译.学习的条件[M].北京:人民教育出版社,1985.

[6](美)洛林·安德森著;蒋小平译.布鲁姆教育目标分类学[M].北京:外语教学与研究出版社,2009.

[7]朱其慎,查英华.基于分布式认知的自适应学习模式探究[J].高等理科教育,2017(1):7-12.

[8]杨梅玲,毕晓白.大学课堂教学设计[M].北京:清华大学出版社,2016.

[9]方晓义,沃建中,蔺秀云.《中国大学生适应量表》的編制[J].心理与行为研究,2005(2):95-101.

[10]李娟.本科生导师制对大学新生适应性影响研究[J].科教文汇(下旬刊),2016(4):19-20.

[11](美)Grant Wiggins,Jay McTighe著;闫寒冰等译.追求理解的教学设计[M].上海:华东师范大学出版社,2017:331-335.

[12]范雪兵.“机械设计课程设计”多理念融合教学改革实践探讨[J].中国电力教育,2012(26):69-70.

[13]范雪兵等.“四层三段式”课堂教学改革探析[J].经营管理者,2016(32):221-222.

(编辑:王天鹏)