牛结核γ-干扰素检测法和比较皮内变态反应在牛临床检测中应用

杨莉,刘心,彭清洁,李庆妮,陈颖钰,,4,5,胡长敏,陈曦,李翔,郭爱珍,,4,5

(1.华中农业大学动物医学院,武汉 430070;2.华中农业大学农业微生物学国家重点实验室,武汉 430070;3.武汉科前生物股份有限公司,武汉 430070;4.国家动物结核病专业实验室(武汉),武汉 430070;5.湖北省动物流行病学国际科技合作基地,武汉 430070;6.华中农业大学动物科技学院,武汉 430070)

牛结核病(bovinetuberculosis,bTB)是一种由牛分枝杆菌(Mycobacterium bovis,M.bovis)引起的慢性消耗性人兽共患传染病,给养牛业、食品安全和公共卫生带来及其严重的危害[1]。牛结核病是世界动物卫生组织(OIE)规定必须通报的疾病之一,在我国列为二类动物疫病。在《国家中长期动物疫病防治规划(2012—2020年)》中,奶牛结核病被列为国内优先控制和根除的16种重大疫病之一。由于牛结核病控制存在潜伏感染率高、发病慢、发病和治愈难以及疫苗保护均缺少有效的判断标准等实际问题,牛结核成为了唯一不打疫苗、不进行治疗、完全依靠“检测+扑杀”控制的重要疫病,因此,准确、快速、简便、价廉的检测方法是国内外控制牛结核的最大技术需求。

在发达国家或地区,每年牛分枝杆菌导致人结核病比例为1%左右,但在发展中国家或贫困地区该比例可达5%~28%[2]。世界卫生组织(WHO)提出2035年消灭人结核,净化牛结核是消灭人结核的前提之一。我国是全球人和牛结核病的高负担国家,牛结核病控制和净化已迫在眉睫。

当前国内主要的检疫方法为结核菌素皮内变态反应(GB/T 18645-2002),包括结核菌素单皮试法(SCT)和结核菌素比较皮试法(CCT)。SCT法检测成本低、灵敏度高,但极易因环境分枝杆菌的感染而出现非特异性结果,导致假阳性。因此越来越多的国家采用了CCT法进行检测,虽然提高了成本,但能够在一定程度上降低由环境分枝杆菌所导致的干扰。但即便如此,尤其是在高流行率国家,CCT仍会导致大量的假阳性结果。

牛结核检测法又称γ-干扰素体外释放检测法,是国际公认的牛结核确诊标准[3],目前也被列为我国国家标准(国标GB/T 32945-2016),和牛结核菌素皮内变态反应相比具有更高的特异性,在欧美发达国家被广泛用于牛结核病的控制和净化。澳大利亚率先研发出牛结核IFN-γ体外释放检测法[4],澳大利亚政府1991年批准该方法为牛结核检测官方使用方法。随后(1990s’后期),新西兰也将该方法确定为牛结核官方检测方法;其他国家如埃塞俄比亚、英国、北爱尔兰、意大利、西班牙、美国、加拿大等也已批准该方法为牛结核检测官方检测方法[5]。进口试剂盒价格昂贵,不适合我国国情[6]。我国研究人员已研发并注册了具有自主知识产权的检测试剂盒,在保证检测效果的基础上,显著降低了检测成本。

我国作为牛结核病高流行率国家,“杀不起”是我国目前的普遍现状,找到适合我国国情的牛结核检测方案是控制牛结核病关键。因此,本研究通过平行使用不同方法进行牛结核检测和比较分析,旨在指导临床制定合理的检测程序,有效选择和应用牛结核检测方法,进行牛结核控制和净化。

1 材料与方法

1.1 材料

选取某牛结核病高流行场群作为研究对象。随机选取其中200头成母牛同时进行比较皮内变态反应以及γ-干扰素检测法的检测。

本研究所采用牛结核病γ-干扰素检测试剂盒((2019)新兽药证字7号)由武汉科前生物股份有限公司生产(以下简称KIT1)。商品化的牛结核病诊断γ-干扰素检测试剂盒(KIT2)Bovigam®购自广州市瑞品生物技术有限公司,为瑞士Prionics公司产品。

牛型提纯结核菌素和禽型提纯结核菌素购自中国兽医药品监察所。

1.2 方法

结核菌素比较皮内变态反应按《动物结核病诊断技术GB/T 18645-2002》规定操作进行试验,在同侧颈部相距15cm处,分别量取皮皱厚,注射牛结核菌素(2000IU/0.1mL)和禽结核菌素(2500 IU/0.1mL),72h后,观察注射部位炎性反应,并量取皮皱厚,根据皮皱厚增加值判断结果。判断标准参照世界动物卫生组织的规定,具体为:对牛型结核分枝杆菌PPD的反应大于对禽型结核分枝杆菌PPD的反应,二者皮皱厚增加值的差异≥4.0mm,判为牛结核阳性;1.0~4.0mm判为可疑;≤0mm判为阴性。

牛结核γ-干扰素检测法均依照各自说明书进行。基本程序是:无菌采集血液5~10mL,迅速置于含肝素钠的抗凝管中,轻轻颠倒混匀,室温条件下36h内运送至实验室,按照产品说明书分别进行牛结核菌素和禽结核菌素刺激培养和γ-干扰素检测。

2 结果与分析

2.1 检测流行率的比较分析

对200头奶牛进行三种方法的检测比较,结果如表1所示。CCT的检测流行率最高,为51%(102/200)(95%CI,19.6-32.1)。KIT1的检测流行率最低,为24%(48/200)(95%CI,18.3-30.5)。KIT2居中,为27%(54/200)(95% CI,21.0-33.7)。KIT1和KIT2试剂盒的检测流行率无显著差异(P>0.05)。

2.2 CCT与KIT1方法的评估

鉴于KIT2检测试剂盒为目前已使用的检测方法,故以KIT2的检测结果作为参考方法,进行不同方法的比较。

依照表2所示结果,在146头KIT2检测阴性动物中,CCT检测为阳性的头数为49头;KIT2检测出54头阳性中,1头CCT检测为阴性。根据检测结果,测算KIT2与CCT法两者阳性符合率为68.0% (95% CI∶56.4,78.1),阴性符合率为79.5% (95% CI∶ 71.3, 86.3),总符合率为75.0% (95% CI∶ 68.4, 80.8),kappa值为0.50(95% CI, 40.0-61.0)。具有中等一致性。若以KIT2作为诊断的标准,测算CCT的阳性预测值为54.0%(95% CI∶41.8, 62.0),即在所有检测阳性动物中,仅有54.0%的动物为真阳性动物,46%的为假阳性;阴性预测值为99.0%(95% CI∶94.4, 100.0),即在所有检测阴性动物中,99.0%的动物为真阴性。依据我国相关规定,对检测阳性牛必须进行扑杀,以平均每头奶牛价格10000元计算,由于错杀所导致的直接经济损失为49头×10000元/头=490 000元。

将KIT1与KIT2进行比较,结果显示(表2),在54头KIT2检测阳性牛中,8头KIT1检测为阴性;146头KIT2检测阴性牛中,2头KIT1检测为阳性。两种方法阳性符合率为90.2% (95% CI∶78.6,96.7),阴性符合率为96.6% (95% CI∶92.3, 98.9)。总符合率为95.0% (95%CI∶91.0, 97.6), kappa值为0.87(95% CI, 79.0-95.0),具有较好的一致性。同理,若以KIT2作为诊断标准,则KIT1阳性预测值为95.8% (95% CI∶85.7, 99.5);阴性预测值为94.7% (95% CI∶ 89.9, 97.7)。以平均奶牛价格10000元计算,由于错杀所导致的直接经济损失为2头×10000元/头=20,000元。显著低于CCT所导致的错杀损失,两者差异极其显著。但由于目前牛结核病缺乏诊断的金标准,因此无法比较KIT1与KIT2的优劣,仅能够通过两者的一致性,确定KIT1能够作为KIT2的替代产品。

基于以上结果,可以得出以下结论:CCT敏感性较高但特异性较差,易造成假阳性结果,导致错杀;KIT1法敏感性相对于CCT法较低但特异性高,与KIT2有很好的一致性,完全可以作为KIT2方法的替代,既节约了成本,又能够保证检测的准确性。

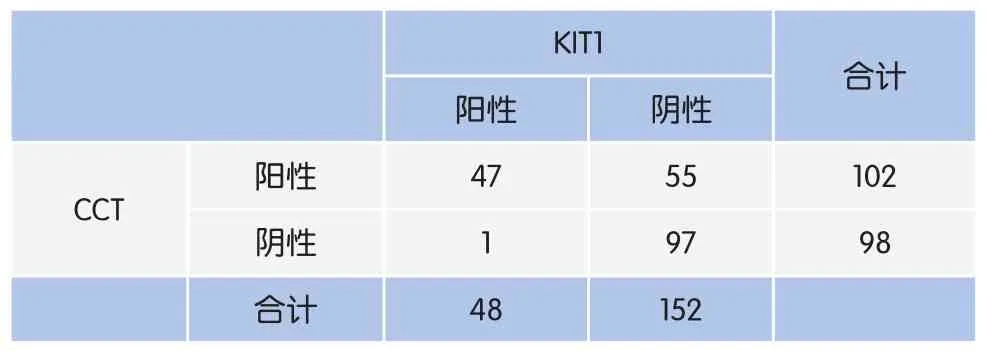

表2 CCT、KIT1与KIT2的检测结果

2.3 系列检测的准确性评估

在实际临床应用中,虽然KIT1成本显著低于KIT2成本,但仍高于CCT方法许多,为进一步降低成本,我们采用CCT与KIT1两种方法联合使用的策略,对其准确性进行了评估测算(表3)。在CCT所检测出来的102头阳性奶牛中,KIT1检测为阳性的有47头(46.0%),阴性的55头(53.9%)。在CCT检测出来的98头阴性奶牛中,97头用KIT1方法检测也为阴性(98.9%),仅1头KIT1检出为阳性(1.0%)。以上数据结合以KIT2为对照所测算的CCT阴性预测值,可以确定的是CCT对阴性动物有着极高的预测能力(99.0%的动物为真阴性),因此对CCT所检测出来的阴性样本可以视作是真阴性,作为阴性群体进行隔离饲养。而对其检测出来的阳性样本,由于其预测真阳性能力有限,可以采用阳性预测值高的KIT1方法(95.8%)对该部分样品进行复筛(诊断),在本研究的102头CCT检测阳性动物中,则可以减少53.9%的假阳性动物检测。极大地降低了错杀而导致的经济损失。是一种符合高流行率场群的检测策略。

表3 CCT 与KIT1方法比较结果

3 讨论

对于牛结核病检测方面,国际公认的确诊方法为γ-干扰素体外释放法,商品化Bovigam®试剂盒(KIT2)是目前国际普遍使用的产品。因此本研究将其作为参考方法进行对照研究。皮试是OIE以及国标推荐的检测方法。传统单一皮试特异性太差,因此在本研究中,采用比较皮试法进行了检测依照本研究结果,CCT在进行检测时,其检测阳性动物中仅有46%的真阳性预测能力,故由于错杀导致极大的经济损失。我国牛结核病呈流行态势,各地流行情况不一。在1985、1987年进行的2次全国奶牛抽样调查结果显示,牛结核病的患病率分别为5.83%与5.43%,2001年对26个省市的统计结果显示,个别省份患病率高达10.18%;2002年患病率超过1%的有10个省,个别省高达7%[7]。对我国北方某地区33个奶牛场的牛结核病学调查显示,个体阳性率高达13.99%,群阳性率为51.51%[8]。因此在这些高流行率场群或地区,仅由CCT进行检测会导致极大的经济损失。在那些仅使用传统单皮试法进行检测的场群,所导致的错杀更是不可估量。

γ-干扰素方法是公认敏感性、特异性均较高的方法,但现有进口检测试剂盒价格十分昂贵,每头检测费用约合人民币150元,实际应用中很多农户表明难以承受,因此不适合于我国的国情。KIT1为具有我国自主知识产权产品,虽目前未商品化上市,但初步测算成本将显著低于KIT2。依据本研究所得出的结果,KIT1方法与KIT2方法一致性非常高(Kappa值为0.87),完全可以作为KIT2方法的替代,既节约了成本,又能够保证检测的准确性。

对于高流行率群体,在进行牛结核病防控时,当务之急并不是根除,而是控制,即降低流行率。如何让农户积极配合,在他们可接受的范围内准确检测出阳性动物并进行扑杀十分关键。从某种意义而言,“不错杀”,相较“不漏杀”更能够让农户接受。CCT方法具有非常高的阴性预测值,因此对阴性动物具有很高的预测能力。但其敏感性过高,导致假阳性率高,淘汰成本大,会导致农户的积极排斥和不配合。综合考虑流行状况及成本效益,建议采用SCT或CCT进行初筛后,对检测阳性动物利用KIT1方法进行确诊。以本研究所采用牛场为例进行测算,200头份成母牛检测,采用CCT进行检测成本为200头×10元/头=2000元;对其检测出来的102份阳性动物再进行KIT1的复筛,以每头检测成本50元测算,则需要102头×50元/头=5100元,合计共需7100元。既使全部使用KIT1,所需成本为(200×50=10 000元),与KIT2所需成本(200×150=30 000元)相比也仅是KIT2成本花费的三分之一,而又能保证检测的准确性,是一种非常实用的防控策略。

在确定了有效检测方法外,还应采用科学合理的检测频率。检测频率由流行率水平、所能承担的检测成本和检测能力等因素决定,可确定每3月、每6月等检测一次。如果阳性率已降至很低水平如0.1%,可将检测间隔延长至一年一次。

不仅如此,在严格实行科学合理的检测程序和及时淘汰阳性牛外,还应建立严格和完善的生物安全体系。引种牛的隔离检测是其中最重要的环节。新引入牛应隔离30~45天,到达和隔离结束前进行两次检测,全部阴性后方可并群。

4 结论

牛结核IFN-γ检测方法符合临床牛结核病控制的确诊检测,在成本控制的牛场,可用皮试法初筛,其阳性牛用牛结核病IFN-γ检测法确诊。同时,必须配套合适的检测频率和生物安全措施才能有效控制和净化牛结核病。