《尔雅》插图研究

——兼论中国古代知识传统

吴洪斌(复旦大学 文史研究院,上海200433)

以往学界对于《尔雅》文本的研究已经相当丰富,但对其插图的关注很少。这一方面是由于《尔雅》插图在学术传统中一直不受重视,另一方面是目前留存的《尔雅》插图的材料较少。现在一般认为,现存最早的完整《尔雅》插图刊刻于清代嘉庆年间,题作《尔雅音图》。但是笔者在上海图书馆发现一部明代的彩绘本《尔雅图》,此本是《尔雅音图》摹绘所依据的原本。彩绘本《尔雅图》的发现将有助于我们更加全面地了解《尔雅》插图的流传历史和图像特点。

一、文献著录中的《尔雅》插图

明代以前的《尔雅》插图现在都已不存,但从文献中依然可以找到它们的痕迹。《尔雅》成书于战国末年,在汉代可能进行了增补。[1]《汉书·艺文志》中只记载“《尔雅》三卷二十篇”[2],并未记其插图。东晋郭璞为《尔雅》作注,并且制作了插图。这是有记载的最早的《尔雅》插图。郭璞在《尔雅序》中称,“别为音图,用祛未寤”[3]1,为了方便读者理解《尔雅》,郭璞在注释外还进行了注音,并且制作了插图。《晋书》“郭璞传”中记载其“注释《尔雅》,别为《音义》《图谱》”[4]1910,《图谱》即《尔雅图》。《隋书·经籍志》中记载了郭璞撰有《尔雅注》五卷,《尔雅音》二卷,《尔雅图》十卷,《尔雅图赞》二卷,并且标明《尔雅图赞》已经亡佚[5]。《旧唐书》的记载与之不同,《尔雅注》为三卷,《尔雅音义》为一卷,《尔雅图》为一卷,不再记录郭璞所撰《尔雅图赞》[6]。《尔雅音义》与《尔雅音》应为同一本书,即郭璞为《尔雅》所作的音释。《新唐书》中记载:“郭璞注一卷。又图一卷,音义一卷”[7],又与《旧唐书》有差别。清代周中孚认为,郭璞《尔雅注》实际为三卷,《隋书·经籍志》中记载的郭璞注《尔雅》五卷中其实包括了《尔雅音义》一卷和《尔雅图》一卷[8]。郭璞的《尔雅图》和《尔雅音义》在宋代都已经亡佚,因而在《郡斋读书志》及之后的书目中一般都只记载郭璞《尔雅注》为三卷[8]。南宋郑樵在《通志·艺文略》中记载郭璞撰有《尔雅图》十卷,不过他在“图谱略”中明确将此书归入亡佚一类[3]1837。显然,郑樵在《艺文略》中对《尔雅图》的记载只不过是援引前代书目。南宋王应麟的《玉海》卷四十四中简述了历代与《尔雅》相关的著作,其中也提到郭璞的《尔雅图》,不过这应当只是援引前代文献,他恐怕并没有看到《尔雅图》[9]。等到元代编修《宋史·艺文志》时,已经不再记载《尔雅图》。

历代书目中对于郭璞《尔雅图》的卷数有两种记载,一种是一卷,另一种是十卷。十卷的记载来自《隋书·经籍志》,郑樵的《通志·艺文略》沿袭了这一说法。而在《旧唐书》和《新唐书》中郭璞《尔雅图》俱为一卷。《尔雅》原书为三卷二十篇,之后对此书多种不同的注释,卷数不一。但在郭璞之前,并不见十卷本的注释。现在可以看到南朝梁代沈旋撰有十卷本的《集注尔雅》,北宋初年邢昺等人编纂《尔雅疏》时将《尔雅》析为十卷。这都晚于郭璞《尔雅图》。郭璞并没有理由自出新意将《尔雅图》分为十卷。因此很有可能《隋书·经籍志》中记载的“《尔雅图》十卷”为“一卷”的误写。而郑樵沿用了这种误写。

据文献记载江灌撰有另一种《尔雅》插图。在唐代张彦远所著的《历代名画记》中有一篇专门记述古代的“秘画珍图”,其中有《尔雅图》,此图分为上下两卷,为江灌所作[10]。据张彦远记载,江灌字德源,在南朝陈任尚书令,入唐为隋州司马,撰有《尔雅图赞》二卷,《尔雅音》六卷[10]。这和《旧唐书》《新唐书》中的记载大体一致,不过《新唐书》中记江灌撰《尔雅图赞》仅为一卷。《晋书》卷八十三有江灌传,江灌字道群,是东晋简文帝时人,从时间上看不可能入陈,更不可能入唐[4]2176。因此显然并非是这位江灌创作了《尔雅图》。清代胡元玉在《雅学考》一书中已经指出了这一点,称“其书(《尔雅音》)至宋已经佚,漼之误灌,盖始于宋以后,徒知晋有江灌,曾为秘书监,而不考總传故也。《旧唐书》《名画记》之作江灌,皆后人校改,决非本题。”[11]胡元玉认为,“江灌”应为“江漼”。《隋书·经籍志》中记载:“《尔雅音》八卷,秘书学士江漼撰。”[5]此处的江漼与撰有《尔雅图赞》和《尔雅音》的江灌可能是同一人。《陈书》卷二十七有江總传,其中记其第七子名漼,曾任驸马都尉、秘书郎、隋给事郎,直秘书省学士。[12]这与《隋书·经籍志》中江漼官职的记载一致,也与张彦远记载的《尔雅图》创作者的生平年代相近。而且《陈书》中虽然没有记载江漼的字,但记载其兄江溢字深源,与《历代名画记》中其“字德源”的记载也颇为吻合。因此《历代名画记》中的“江灌”其实是“江漼”之误,《旧唐书》和《新唐书》也延续了这个错误。

值得注意的一点是《隋书·经籍志》仅记江漼撰有《尔雅音》八卷,《旧唐书》中记江漼撰有《尔雅图赞》二卷、《尔雅音》六卷,但都不记其撰有《尔雅图》一书。江漼《尔雅图》的记载仅见于《历代名画记》。南宋郑樵在《通志·艺文略》中将与《尔雅》相关的著作分为九类,在第二类“图”中,列举了两种著作,一是郭璞所撰的《尔雅图》十卷,二是江漼所撰的《尔雅图赞》二卷。[3]1481-1482这里显然是把江漼的《尔雅图赞》也归为图像类的作品。南宋高似孙在《纬略》中称:“郭璞有《尔雅图》,江灌有《尔雅图赞》,皆奇书也。是亦不减《山海经图》也。”[13]郭璞《尔雅图》和江漼《尔雅图赞》都被拿来与《山海经图》比较,高似孙也将江漼的《尔雅图赞》作为图像作品。郭璞所撰的《尔雅图赞》在隋代就已经亡佚,江漼的《尔雅图赞》可能流传更久,因此《旧唐书》记后者而不记前者。不过郭璞的《尔雅图赞》在《艺文类聚》等书中曾被多次被引用,而江漼的《尔雅图赞》却从未见有任何引用。江漼所撰《尔雅图赞》一书的性质很有可能与郭璞的同名作品不同,其本身就是图像类作品,或者主要内容即图像,而不是纯文本类的作品。因此《旧唐书》中只记《尔雅图赞》,而不记其《尔雅图》。

无论郭璞还是江漼所作的《尔雅》插图在宋代都已经亡佚或者十分罕见。北宋郭若虚所撰的《图画见闻志》中有一篇“叙图画名意”,其中他认为:“古之秘画珍图,名随意立……典范则有《春秋》《毛诗》《论语》《孝经》《尔雅》等图”[14],之后他作注说这些都是上古之画,大多已经不知道作者的姓名。在这里《尔雅图》已经被当做一个遥远的典范,而不是可以观看或者接触的实物。不过在米芾的《画史》中有一条有意思的记载,润州节推庄鼎曾经收购了一件画在麻纸上的《尔雅图》[15]。这条记载被放在“唐画”一篇中,可知米芾认为此画为唐代的作品。米芾评价此图“衣冠人物与苏氏一同”[15],由此可见此件《尔雅图》中应当包含人物图,并且绘画风格与苏氏收藏的古代人物画相近。这里的苏氏即苏之孟,是宋代著名的书画收藏家。这件《尔雅图》的具体内容已经不得而知,可是它提示了一点:虽然古代书籍插图较难大量复制,但是可能有少量的抄本流传。《历代名画记》中记载的《尔雅图》应当也是抄本。不过插图抄本的流传十分有限,很少为人所知。宋代以后,《尔雅》插图的记载即使在文献中也很少出现。这一抄本的传统到明代仍有延续,上海图书馆就藏有一部明代彩绘本《尔雅图》,下文将对它进行详细讨论。

二、明代彩绘本《尔雅图》及其图像渊源

上海图书馆现藏有一部手抄彩绘本《尔雅图》,此书共六册,其中插图全为彩绘。上海图书馆将它的年代标注为明代。彩绘本《尔雅图》无标题页,开首是郭璞的《尔雅序》,序后便是正文。郭璞的注释以小字附于《尔雅》正文之中,并有音释。全书分上中下卷,下卷又分前后两卷,共四卷。除“释诂”“释言”“释训”“释亲”“释丘”“释山”“释水”等篇外,其余各篇均有插图。其中“释草”“释木”“释虫”“释鱼”“释鸟”“释兽”“释畜”等篇几乎每一条目都配有插图。全书共有插图六百余幅。

上图彩绘本的开本较大,书长37厘米,宽24.8厘米,版框大小为28.7×22.7厘米。这样规格的书籍并不常见,而且彩绘本的制作需要花费很大的成本。明代弘治年间,皇帝曾下令编纂了一部彩绘本草书,名为《本草品汇精要》。此书的编纂由太医院的官员领衔,同时宫廷画师也参与其中,为药物绘制彩色插图1300余幅。此书的弘治原本现藏于日本杏雨书屋,原本之外还留存有多种传抄本。《本草品汇精要》的开本甚大,弘治原本书长33.8厘米,宽21.1厘米,版框为26.9厘米×18.7厘米[16]。明代还有多种摹绘《本草品汇精要》的彩绘本草,其中《食物本草》和《补遗雷公炮制便览》两书同样出自于宫廷。《食物本草》的规格与《补遗雷公炮制便览》基本相同,书长32厘米,宽21厘米,版框为24.8厘米×17.5厘米,略小于《本草品汇精要》的原本。上图彩绘本《尔雅图》的开本略大于明代的三部宫廷彩绘本草,版式同样为四周双边双鱼尾,不过与宫廷彩绘本草略有不同的是它的版框为黑色,而非红色。在彩绘本《尔雅图》与明代宫廷彩绘本草的插图中均配有标题。《食物本草》《补遗雷公炮制便览》中药物插图的标题为双边金框、深蓝色底,文字也用金色。《本草品汇精要》的标题形制在不同的传抄本中有所不同。据介绍,弘治原本的标题也用金框和金字[17],但在清代的抄本中标题形制发生变化,为红框黑字,无底色填充,相对而言,规格降低[18]。上图彩绘本《尔雅图》中插图所用标题与明代宫廷彩绘本草非常接近,都为金色双边框,蓝底金字,区别仅在于前者为竖排,后者为横排。彩绘本《尔雅图》与明代宫廷彩绘本草的相似应当不是巧合,很有可能它与彩绘本草一样出自明代宫廷。

图1 《补遗雷公炮制便览》卷一,第141页

图2 《补遗雷公炮制便览》卷一,第174页

图3 《尔雅音图》卷中“释器”,第52页

几种彩绘本草的插图都受到明代宫廷画风的影响,用色妍丽,画面精致。上图彩绘本《尔雅图》也展现了这样的风格。不仅图像风格相近,而且很多绘图上的细节显示了上图彩绘本《尔雅图》和明代彩绘本草之间的联系。在《食物本草》和《补遗雷公炮制便览》中有多幅插图为了表现树木或房屋的高耸,会在画面的上部描绘云彩(图1)。这当然并不写实,而是一种特殊的表现方式。这在彩绘本《尔雅图》中使用得非常普遍,而且画得更为精细。在彩绘本《尔雅图》“释木”篇,几乎每一幅插图中都在画面上部绘有云彩,“释宫”和“释器”篇中也有多幅插图绘有云彩。彩绘本草中的云彩多为单色,而彩绘本《尔雅图》中一般会采用三种颜色来描绘云彩,分别为红、绿、黄。除了云彩外,彩绘本《尔雅图》和明代彩绘本草插图中描绘山石的方式也非常接近。在《补遗雷公炮制便览》“炮制云母图”中右侧的山石用青绿两色描绘(图1),这种绘制方式在彩绘本《尔雅图》中也普遍使用,色彩的使用基本一致。在《食物本草》和《补遗雷公炮制便览》中绘制了多幅药物采集和炮制的插图,其中出现了众多人物。彩绘本《尔雅图》中人物出现不多,但“释器”篇几幅表现劳作场景的插图中也有人物形象出现。通过比较《补遗雷公炮制便览》中“炮制曾青图”(图2)和《尔雅图》中“大版谓之业图”(图3)①上海图书馆藏彩绘本《尔雅图》为善本古籍,暂时无法获得此书插图的扫描件,所以本文以浙江美术出版社影印本《尔雅音图》中插图替代说明。《尔雅音图》摹绘自彩绘本《尔雅图》,插图与之基本一致,下文将会详细说明这一点。,可以发现人物的面部描绘和人物衣饰的表现手法都很接近,尤其是人物所戴的幞头,形制基本相同。

图4 《尔雅音图》卷中“释天”,第83页

图5 椿庄书院本《事林广记》后集卷十三“武艺类”

彩绘本《尔雅图》虽然是明代的作品,不过其中也保留了部分宋元时代插图的痕迹。在“释天”篇的“讲武”插图中(图4),人物所着明显为元人的帽饰,这一点特别值得注意。“讲武”部分说明不同季节、不同类型的出猎,与异域民族或特定时代并没有关联,但插图中却明确描绘了元人的帽饰,这几幅插图很有可能摹写自元代的版本。在元代椿庄书院本《事林广记》中介绍“马射总法”时,配有一幅人物骑马射箭的插图(图5)[19]。这和彩绘本《尔雅图》“春猎为蒐”插图中左侧骑马人物颇有相近之处。不过《事林广记》插图中,人物所着帽子为四方瓦楞帽,而《尔雅图》插图中,人物所着帽子为钹笠。这两种帽子都是很典型的元代装束。“讲武”插图中,人物所着钹笠上还带有羽饰,可能为贵族阶层所用。在明初禁止胡服后,这两种元代的帽饰就很少出现在明代的图像中了[20]。彩绘本《尔雅图》“讲武图”中,人物穿着元人典型的帽饰,这一点表明彩绘本《尔雅图》的图像渊源可以追溯到元代。

在《尔雅图》的“讲武图”中另外值得注意的是“出为治兵尚威武也”“入为振旅反尊卑也”两幅插图中犬的形象(图6)①上海图书馆藏彩绘本《尔雅图》中这两幅插图因脱页而缺失,但在《尔雅音图》中仍有留存。。图中的两犬身体瘦长,腹部有条纹,表现其瘦削,尾巴上卷,很有特色。它们和椿庄书院本《事林广记》“茶饭仪图”“双陆图”中犬的形象非常接近(图7)。相近特征的犬的形象在元代的墓葬壁画中也有出现。在陕西蒲城洞耳村元墓墓室西侧壁画中出现了两只分别为黄色、黑白相间的犬(图8)。图中黄犬的体态与《尔雅图》插图中的犬非常相近,脑袋偏长,腹部有多道条纹,尾巴上卷[21]。此墓壁画中有墨书款识,题“大朝国至元六年岁次巳已”,可知其建造年代为为元世祖至元六年,即1269年,“巳已”应为“已巳”的误写[22]。在南方的元墓壁画中也有相似犬的形象出现(图9)。该墓位于福建北部的松溪县。墓葬壁画中的人物所着服饰为宋人样式,但考古报告撰写者根据墓葬形制、出土瓷片等推断此墓应属于元代[23]。壁画中犬的颈上还佩戴有铃铛,与《尔雅图》中犬的形象相同。这也可以作为《尔雅图》图像具有元代渊源的一个例证。

图8 陕西蒲城洞耳村元墓壁画

图9 福建松溪县元墓壁画

彩绘本《尔雅图》中的插图应当不是明代全新的创作,许多线索都显示它有着更早的图像渊源。郭璞的《尔雅图》可能在宋代已经亡佚或者非常罕见,但它的图像传统在彩绘本《尔雅图》中仍然可以找到痕迹。《中国科学技术史·生物学卷》一书提及在《尔雅音图》中,“凡是郭璞有注释的动植物,都有图。相反,虽为《尔雅》所著录,但因郭璞自己当时不识而不作注解的动植物,则都无图。”[24]这一点在彩绘本《尔雅图》同样可以看到。以《释草》为例,彩绘本《尔雅图》“释草”篇中原有插图176幅②上海图书馆藏彩绘本《尔雅图》“释草”篇少《尔雅音图》影印本第119、120、143、144四页,缺图16幅,但这些插图在《尔雅音图》中仍存。,从“蒮,山韭”开始,至“芺、蓟,其实荂”止。“芺、蓟”之后其实还有十数条,但今本不见插图,可能流传至明代时部分插图已经亡佚。从“蒮,山韭”到“芺、蓟,其实荂”的条目中,几乎每一条都配有插图,但郭璞注释“未详”或“未闻”的条目都没有插图,总计有26条,这应该不是巧合。其他没有配图的情况仅有3例。一是“卉,草”,郭璞注释为“百卉总名”[25]261,“卉”是总名,而不是特定的植物名,因而不配插图。二是“枲,麻”,郭璞注释为“别二名”[25]275。此条的上一条是“黂,枲实”,在该条插图中已经描绘了枲,因而不再重复。三是“藫,石衣”,郭璞注释说:“水苔也。一名石发。江东食之。或曰,藫,叶似䪥而大,生水底,亦可食。”[25]280这是“释草”篇中唯一一条郭璞注释未称“未详”,也没有恰当理由可以解释,但不配插图的条目,可能是绘制中的一个疏漏。彩绘本《尔雅图》的插图设置和郭璞的注释如此吻合,很可能是继承了郭璞《尔雅图》的图像传统。不过在图像风格上两者肯定有很大不同,彩绘本《尔雅图》展现了宋代以后成熟的花鸟画风格,这是郭璞《尔雅图》所无法具备的。

三、清代《尔雅音图》及其图像特点

《尔雅》插图一直以抄本的形式流传,直到清代嘉庆年间得到了第一次刊刻,题作《尔雅音图》。嘉庆刻本《尔雅音图》中的插图为黑白线刻图,但其原本为彩绘抄本。在曾燠为《尔雅音图》撰写的叙中提到此书的原本是“元人写本”,题作“影宋钞绘图尔雅”,《尔雅音图》据此摹刻而成[26]5-8。曾燠在叙中并未提及原本是否为彩绘,不过孙星衍曾经观摩过此书,他在《廉石居藏书记》中对此书作了简单描述:“此本当即江灌图、昭音也。图亦宋元人手笔,朱绿如新。今于曾转运署见此,因属姚君之麟重摹刊板。”[27]曾转运即曾燠。孙星衍写明此书插图“朱绿如新”,由此可知,《尔雅音图》原本的插图应当为彩绘图。上海图书馆彩绘本《尔雅图》的排版、文本内容和插图样式与《尔雅音图》几乎完全一致,应当就是《尔雅音图》的原本,或者是与上图彩绘本同出一源的本子。

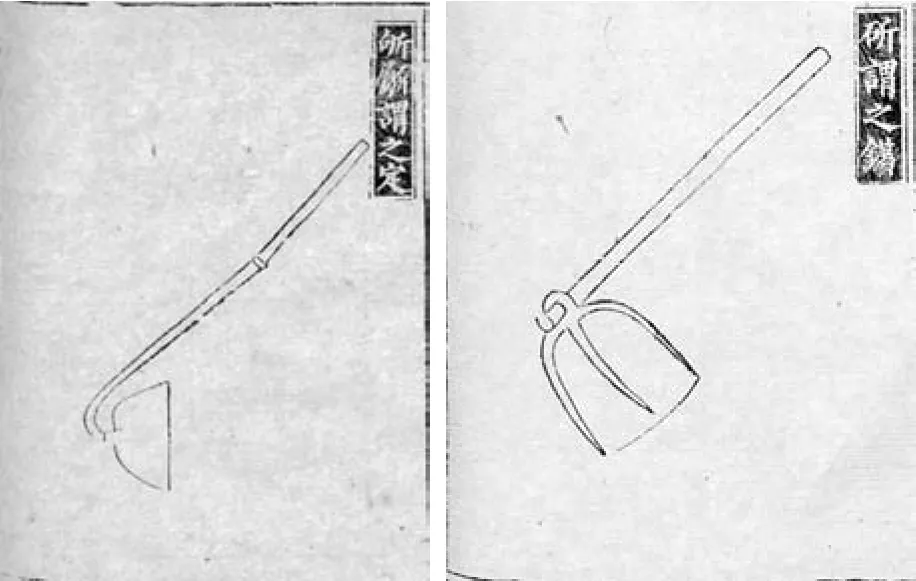

嘉庆刻本《尔雅音图》摹写彩绘本《尔雅》插图的工作由当时著名画工姚之麟担任。姚之麟的任务完成得十分出色,他尽量多地保留了彩绘本插图的细节。比如在“释天”篇有各种旌旗的插图,纹饰十分繁复,姚之麟相当忠实地保留了细节。在“释器”部分有一幅“彝、卣、罍,器也”条目的插图,在彩绘本《尔雅图》中器物整体为红色,在上面有金色的暗纹,暗纹的图案已经不能清晰辨别,但姚之麟依然努力绘出了纹饰。由于彩绘与黑白线图的表现方式有所不同,《尔雅音图》与彩绘本《尔雅图》之间会有一些差异。黑白线图没有办法表现色彩,因而缺失了一些彩绘图的表现内容。在“释器”篇中,各类器物采用黑白线图后就无法很好地来表现器物的材质。比如“定”和“鐯”两幅插图,两者都为农具。在彩绘本《尔雅图》中采用了不同的色彩来表现木质和铁质,农具的木质部分为棕色,铁质部分为黑色,并且很细致地将刃部描绘成白色。而这些内容在黑白线刻图中都无法看到。在描绘植物时,彩绘本的部分插图中通过色彩的深浅来细致地表现植物叶子正面与反面,这一细节也不能保留在线刻图中。在“释畜”篇中描绘了各种不同类型的马,马的种类常常是以不同颜色来区别,但丧失了颜色这一要素之后,它们相互之间的差别就变小了。比如在这几幅马的插图(图11),它们的特点是某足为白色,这在彩绘本得到忠实的描绘,但在黑白线刻图中就无法表现了。另外还有一些细节,在线刻本《尔雅音图》中被忽略了。比如彩绘本“释器”篇“兔罟谓之罝”插图中人物的服饰上是有花纹的,用金色线条描画,但在线刻本《尔雅音图》中完全没有被描绘。《尔雅音图》的插图已经相当精致,但相较于彩绘本《尔雅图》还是缺失了部分细节,也丢失了部分美感。

图10 《尔雅音图》卷中“释器”,第48页

图11 《尔雅音图》卷下后“释畜”,第282页

上文已经提到彩绘本《尔雅图》应当是明代宫廷的抄本。但曾燠在叙中称《尔雅音图》原本的插图是“宋元人所绘,甚精致,疑必有所本,即非郭氏之旧,或亦江灌所为也”[26]6,这显然并不确切。清代周中孚在《郑堂读书记》中已经指出,《尔雅音图》的插图“与杨甲《六经图》所绘大异,疑为前明画史以意为之,断非宋人相传旧本也。”[8]《六经图》为南宋初年杨甲所纂辑,此书对六经进行图解,使其更易理解。现存最早的完整的杨甲《六经图》版本是明代万历年间熙春楼刻本,此本为仿宋本[28]。《六经图》中部分插图与《尔雅音图》的插图主题相同,可以进行对照。另外可以一同纳入比较的是宋代聂崇义的《三礼图》一书。此书现存最早的刻本为南宋淳熙二年刊本,仅北京图书馆有藏[29]。本文选择了六种乐器图对三书进行比较,分别是:1、琴;2、瑟;3、笙;4、箫;5、柷;6、敔。

通过比较,可以看到:

一、尽管《尚书图》和《周礼图》同属《六经图》,但是它们的插图之间仍有不小的差异。比如在两种插图中琴和瑟的形制相差较大。又比如在《尚书图》中萧身绘有简单纹饰,而在《周礼图》中并没有。《尚书图》和《周礼图》的插图应该有不同的图像来源,《六经图》的插图并非统一制作。

二、四类插图中,《三礼图》的插图最为粗疏。郭璞为《尔雅》作注称:“敔如伏虎”[25]176。《六经图》、《尔雅音图》中“敔”的插图尚能明确辨认出虎的形态,而《三礼图》“敔”图中虎的形象已经发生很大变形,几乎无法辨认。

三、《尔雅音图》的插图与《六经图》《三礼图》有明显差别。第一点是《尔雅音图》的插图描绘更加精细。比如“敔”图,虎的脸部刻画细腻,身体比例也更为协调。第二点是《尔雅音图》的插图中部分乐器,比如琴、瑟、笙等,被放置在几案上展示,与其他三者完全不同。第三点是部分乐器的形制与其它三类有较大差异,比如“柷”与“敔”。在《六经图》《三礼图》的“柷”图中椎被置于器内,但《尔雅音图》的插图中椎被放置在器外。据郭璞注释《尔雅》称:“柷如漆桶,方二尺四寸,深一尺八寸,中有椎,柄连底。”[25]176《尔雅音图》中柷的形制与之不合。《尔雅音图》的“敔”图也与其他三类不同,在敔的下侧多出一件长方形器物。《尔雅》注释称:“敔,如伏虎,背上有二十七铻,刻以木,长尺㧰之。”[25]176这件长方形器物应该就是用来敲击敔的长尺。而且《尔雅音图》“敔”图中“二十七铻”的表现方式为水平状,与其他三类的锯齿状不同。

《尔雅音图》《六经图》《三礼图》中的乐器插图都不尽相同,它们各自有不同的图像来源。但《六经图》《三礼图》的插图更为接近,《尔雅音图》中插图与之相比有较大差异,描绘明显更为精致。《尔雅音图》的原本即彩绘本《尔雅图》虽然可能有元代图本的渊源,甚至继承了部分郭璞插图的传统,但很明显它在明代进行了大幅度的改绘和润饰。而且由于是宫廷制作,彩绘本《尔雅图》展现出了一种妍丽、精致的风格。当然这种精致的插图风格也是受到古代知识传统的影响,《尔雅》配图的审美需求更为突出,而不是写实性需求。

《尔雅音图》中另外值得注意的一点是所有动植物插图中几乎都描绘了背景,一个仅有的例外是“释鱼”篇的“蟒王蛇”插图。可以与之相较的是在本草插图一般都只绘出药物本身,不描绘背景,不过也有少数的例外。在晦明轩刊本《证类本草》[30]448蔡州水蛭的插图中,除了描绘水蛭外,还配以水草、河岸的石头等,以此来表现水蛭的生活环境。《证类本草》中西京茯苓的插图也描绘有背景[30]296。在这幅插图中茯苓被画于松树之下,旁边有山石。在图中还描绘了云气,以此来表现松树的高拔。本草插图中之所以描绘背景是为了更好地说明药物的生长环境和特性,而《尔雅音图》中的背景很大程度上是为了审美的趣味。《尔雅音图》插图中的背景常常并不写实,而是采用了模式化的表现方式。在《中文古籍中植物图像表达特点刍议》一文中作者就已经指出这一点:“绘图中的环境要素在表达时均采用固定的笔法,且搭配较为模式化,写实的意义非常有限。”[31]比如波浪这一背景在“释鱼”篇的多幅插图中被使用,样式基本一致,仅仅作了细小的调整。在“释木”篇绝大多数插图中都采用了上层为云气,下层为山石的同一模式,不过在山石布置上有许多变化。《尔雅音图》插图中背景的另一个作用是来区分相似形态的动植物。比如在“释鱼”篇中“鲤”“鲩”“鮤鱴刀”三种鱼的形态都相当接近,仅有很细小的差别,通过描绘不同的背景,就很好达到了区分的效果。又比如“释草”篇中的山韭、山葱、山䪥和山蒜,形态十分相似,但设置的背景不同。这些背景的配置并不是以现实环境为标准,而只是一种审美上的区分,从而避免图像的重复。当然这也表现了《尔雅》插图还不能、也不希望追求精确描绘动植物的细节和特征。不过《尔雅音图》插图的背景也不全部是出于模式化的绘制,有一部分也与所表现的对象有密切关联。比如《尔雅音图》中介绍了几种特殊的龟。在这几种插图中,宝龟的背景是水波,但出现了一株珊瑚,是为了表现其与“宝”关联的特点。筮龟的背景中一个蓍草丛,古代用蓍草用来卜筮,所以以之为背景。山龟被描绘于一处山崖上,泽龟则是在沿岸的浅水滩中,这都与它们的生活环境相合。这些背景被用来表现描绘对象的特征。不过这样的例子仅占少数。

图12 左图来自《三才图会》“鸟兽”卷一;右图来自《尔雅音图》卷下后“释鸟”,第245页

《尔雅音图》的插图显然是将审美与趣味,而不是写实性作为第一标准。这表现了古代插图发展的一种倾向。《尔雅音图》插图的精致刻画和背景设计,使其具有接近绘画作品的美感,尤其“释鸟”一篇的插图,展现了宋代逐渐发展成熟的花鸟画面貌,与院体风格相近。这在明代《三才图会》的鸟兽插图中也可以看到[32]。这里仅通过黄鸟一例,对两书进行比较。两书插图都描绘了两只黄鸟相对鸣叫的场景,并且都用柳树与之搭配,不过在细节上两幅插图的差别较大,《尔雅音图》插图中柳树的描绘更为精细,黄鸟的体态也更为匀称。《三才图会》的插图则显得相对简单和生硬,右下方黄鸟甚至出现了缺笔的情况。从整体上看,《尔雅音图》中黄鸟插图的风格、构图、技法都更接近于绘画。

结 语

郑樵在《通志·校雠略》中称:“毛诗虫鱼草木图盖本陆玑疏而为图,今虽亡,有陆玑疏在,则其图可图也。尔雅图盖本郭璞注而为图,今虽亡,有郭璞注在,则其图可图也。”[3]1807-1808尽管郑樵在《图谱略》中极力声称图谱的重要性,但在这里他认为《尔雅》的插图完全可以凭借郭璞的注释重新绘制,这表明他没有意识到文本与图像的不同特性,图像包含了许多文本所不能展现的内容。这也显示了古人看待这些插图的一个基本态度:图像被当做文本的附庸。郭璞在注释《尔雅》时称,为了更好理解《尔雅》需要配以“音”和“图”。但古人阅读《尔雅》时,很大程度上并不需要插图。古人对于《尔雅》中草木鸟兽知识的理解在大多数情况下仅仅是文本上的理解,他们需要掌握某个条目的文本阐释,但是不需要掌握实际的物象。因此尽管《尔雅》的插图早在东晋已经产生,但它的流传十分有限,直到清代才第一次得到刊刻,而在此之前仅仅以抄本的形式传承。与此同时,《尔雅》的文本却不断得到刊刻,作为儒学经典被广泛学习。由此可以看到,中国古代知识传统中重文本而轻图像的特点。

学习《尔雅》的目的是为了更好理解《诗经》等经典文本。它不会被用来实际辨别动植物,《尔雅》的插图同样也是如此。因而《尔雅》插图并不注重写实性,而是注重其审美性。由此可以看到古代知识传统的第二个特点:重审美而轻写实。这也是《尔雅》插图中为动植物配置背景、描绘精致、风格接近绘画等的原因。中国古代的本草插图相对于《尔雅》插图更加注重写实。不过有学者在讨论李时珍《本草纲目》插图时指出,虽然插图经过改绘后出现了许多错误,改绘药图的版本却很受欢迎,“古代本草插图的实际作用近似绣像小说的插图,只需要为原书增添情趣,让读者知其来源大概。”[33]可见即使是本草插图,写实性也并非排在第一位,《尔雅》的插图同样也是为阅读添加情趣。不过也有《尔雅》插图被用来辨别动植物的例子。清代姚元之记载:“扬州洪氏园中畜一鸟,似鹤而大,高三尺许,色纯白,喙长尺许而青,腭下至颈有皮下垂,宛同牛嗉。日饲小鱼四五觔,守园者称为海鹅。殆即《尔雅图》所绘鶨䳢者,注‘俗谓之痴鸟’。”[34]姚元之(1783-1852)为安徽桐城人,嘉庆十年(1805)得中进士。他以《尔雅图》中的插图来辨别洪氏园中饲养的一种鸟类。他所看到的《尔雅图》应该就是嘉庆刻本《尔雅音图》。现在可以在《尔雅音图》“释鸟”篇中找到“鶨”的插图,形态与鹤相近。不过这种情况只是非常少见的个例。直到近代西方博物学家才从写实性的角度对《尔雅》的插图进行评价。范发迪在《汉学与博物学》一文中提到19世纪的西方动物学郇和与穆林德认为,《尔雅》的插图很有用,而植物学家贝勒并不这么认为,这是因为鉴别植物相较于动物需要更多的细节[35]。他们都是从鉴别物种的角度来看待这些插图,也就会要求插图能够尽量准确地描绘现实的动植物。这种观察视角在古代中国是非常少见的。无论《尔雅》插图还是本草插图都没有再向这一方向发展,而是向着精致悦目的方向发展。