“显-隐”状态中的触觉织物

——钱大经素描作品中的感知秩序

黄宗贤

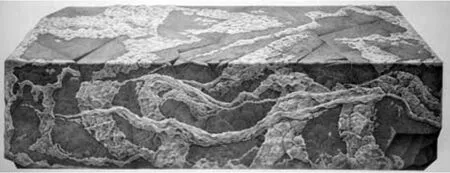

归去来兮,长久以来,钱大经就如游弋于空间设计与咫尺上的塑造一样,总是以艺术游牧者的身份游弋于大洋此岸与彼岸。近年,大经以特聘教授的身份回到他曾经学习和工作过的母校——南京艺术学院从事造型艺术的教学与研究。大经归来了?!其实,他从来就不曾离去,坚守于绘画探索,触摸着艺术文脉,在隐幽心灵世界,以尽精入微触觉,构织自己的精神家园是大经从未懈怠过的坚守。去过南京大屠杀遇难同胞纪念馆的人们一定熟悉纪念馆中陈列的大型浮雕,这件创作了28年的作品将历史的厚重感与严肃的题材表现得淋漓尽致,这便是钱大经教授的著名作品。拉兹洛·莫霍利-纳吉曾说:“设计并不是一种职业,而是一种态度。”的确,设计师的态度决定了他以何种方式来关注身边的人和事物。除了以设计师的身份存在以外,钱大经似乎更多地钟情于审美愉悦的无目的性,他将周遭生活中的微妙触动通过素描的形式呈现出来,这是通过日积月累的体悟和令人愉快的习性所寻得的,基于生命哲学的手的礼赞。在钱大经的素描作品中,我们得以体会到触觉体验的生命感,不同感知秩序中物象显现的层次感,以及对于不可呈现之物的赞颂。在这个功利主义的盛行的社会中,钱大经赋予素描“唤醒”的功能,以便返回艺术之基底去呼吁一种人性的自觉。

一、触觉的天分:在行动中织物

海德格尔曾经宣称艺术作品通过生活的、具体的体验而出现,个体艺术家的生活、实践,以及艺术作品都运行在实体性的存在境域中。对于钱大经这样一个时常往返于不同社会形态,有着不同文化身份的艺术家来说更是如此。作为一位美籍华人艺术家,钱大经不仅接受过高校的庙堂式教育,参与过社会各色的当代艺术运动,更是体验过海外的放逐和闯荡。丰富的人生经历似乎在艺术上也得到了相应的回应:从油画创作到景观设计、城市雕塑,最后到素描,多元的艺术形式都曾为钱大经所接触。然而,在对不同的审美经验与认知范式进行体会与认知后,钱大经却选择将自身的审美表达诉诸素描这一形式之上。

在惯性的认知模式中,素描多被视为未完成的底稿或图示,并未获得独立审美的地位。尤其随着自然主义技术的进步——摄影术的发明,这种意象在现代制图法的兴起后无可挽回地衰落了。然而,尽管知觉方式的历史变迁所带来的对于素描的忽视不可否认地成为了客观现实,肉身的触知和记忆的厚度却并未消失殆尽。在钱大经的素描作品中,我们似乎听见了“手”的回返所带来的灵韵的弦外之音。

对于一个时常来往于城市之中的设计师和建筑师来说,钱大经将更多的审美体悟投射在物的体认和肉身的在场感受之上。对城市中土地的丈量、风景的观望,乃至每一个细节的打量和揣摩都建立在一种感知的行动力之上。所以,感知我们所看对象的灵韵这一行为本身,就已经包含了对象回看我们的过程。在钱大经的素描作品中,我们得以看到由身体的意向性所带来的物的回返:物的肌理与手的行动相互配合,在触知的共通体中达到了切合。

福西永曾将手赞美为“活的生命体”。的确,手在行动中思考而得以自立。与其将素描作为底稿和手迹,不如将其视为一首“行动之诗”。或许正是基于往返于“城市肌理”之中行动的真切性,基于此种对触觉的认知和珍视,钱大经才选择了铅笔来达成触觉的愉悦性。的确,触觉是创造的开端,认识世界依赖于一种触觉的天分,没有触摸和拿握就无法确定空间的凹陷和物体的充盈,这正是肉身的热切触动所带来生命颤动。

钱大经将自己定义为一个“审美本体论者”,他正是通过铅笔所创造的“极简”和“匠意”走向对生命哲学的深刻体认的。他选择用精描细绘的方式来演绎此种哲学:作为视觉装置的放大镜、500克英国热压或200克法国conson冷压水彩纸、中性偏硬的铅笔……工具在此凸显了自身的独特价值,与纯熟的技巧形成合作关系,作为触觉的物化形式将其隐秘的关系写入、印刻,以至显现。直锋单线网状的多层叠加将工具中隐藏的“物质性厚度”完满地传达出来,这是技术生命本能的直观表达。

由此,钱大经便在技术和质料所搭建的感官通道中揭示了蕴藏于其中的隐秘关系的力量:工具将自身的器具性要素降到最低,在手的协助中以丰蕴的诗意将自身显现为一种文化意义的织物,这便实现了工具到诗意的转换。

二、显像与消隐:感知的三个层次

感知并不意味着在如实地描绘中显像。即使在城市空间中的穿梭与打捞必然成为钱大经笔下物象显现的经验性来源,对于感知对象的经验却包含了不同程度的自由,它们并非被记录下的实际,而是进行中的、不可定性的体悟。如果将钱大经的作品视为一个知觉装置,那么物的显像与显像的消隐之间呈现的便是感知的三个层次。

感知的第一个层次是由观者对题材的识别所彰显的:城砖、步梯、断桥、长凳……这些散布于公共空间中的“城市景观”在具象的描绘中为观者所识别。我们得以洞察到此类意象的共性所在:它们都是遍布于城市空间中常见的物,并且以肉身的接触彰显了个体与城市、文化与记忆之间的显性关系。我们可以将此种题材上的共性视为创作者实践经验的选择性惯例,这是一种基于注意力的经验所形成的视觉偏好。然而,这种基于物的功能性和历史性的把握却在美学的超规定性中得到了另一种表达:它们以特定的共性指向的是一种非自然状态的空间结构——一切入世的成分都被适当地剥离,物象得以“气氛式”地显然。这是一种基于具象物性的精神性提取,一种无关环境和物质的人文表达。

由经验性物象所带来的惯性认知随即便被“残破”的高强度的感知和确定性的撤离所取代 :无论是城砖边角的缺损,还是步梯无规律地塌陷,亦或是长凳上石板的破裂,这种由物象本身的缺失所带来的不完满作为感知的召唤形式调动着观者认知的主动填充。除了对于物象“残破”的反复呈现之外,步梯在有无之间的延伸和隐藏,长凳立于地面边线的模糊状态,以及人物衣裙底部消失的边缘都将物的“下轮廓”施以一种“惬意的破坏”,继而得以将确定无疑的认知“悬置”起来。由此,物的残缺与确定性的撤离共同指向了感知的第二个层次,这个层次基于物象本身的“减法式呈现”得以感知。

最后,物的显像及其消隐之间通过创作者有意运用的“多向度叠加”将观者引入了感知的第三个层次。如果说在第二个感知层次中,创作者聚焦于物体在形式上所做的“减法”,那么诉诸物体“质料”上的叠加便成为了创作者在第三层感知中所强调的:色调、纹路、图案、文字等元素之间通过相互融合的“沉浸”把观者引入感知能力的最深处——我们不再能辨认却能高强度地感知此种由质料的融合所带来的显像的特殊性。

由此,作品通过三个层次的感知实现了一种对表达过程的追踪。从题材的共性到形式的强度,再到质料所带来的特殊性,知觉的不明晰状态将我们带入一种超越目的性的境地,使认识性的绝对操控变得不可能——不止因为物象呈现面貌的多样性,以及感知所开启的各种偏好,更多的是因为它给作为观者的我们带来了感知多层次中所造就的持续性和瞬时性:它开启一种在持续性中的逗留,更确切地说:在持续消逝中的逗留。

三、临界的意识:两种精神秩序的博弈

通过以上所描述的三种感知的层次,我们便可以发现钱大经建立在创作中的两种精神秩序:一种是“脑中身体”的有意设计所带来的理性思维,另一种通过感性精神秩序中“虚构的假象”达到一种迷失状态。如果说每一个知觉系统都以一种适当的方式定向自身以采集信息,那么钱大经便以无法回避的历史性视域构筑了自己的定向系统:源于创作者深厚的、作用于城市景观建筑和设计的创作经验构成了其在物象选择上的认知前提。这一点不仅体现在题材的选择上,也隐含在素描这一特殊的审美方式上。

正是因为创作者选择以“铅笔”为媒介,我们才得以透析到他对形式的理解和表现力的发挥:素描比绘画更需要选择、确定、忽视以及理性干预。如果说对于题材的选择还保有了一定的“视觉无意识”成分,那么,在钱大经的作品中,物件的摆布、空间的走向以及肌理、纹路的安排都是他理性控制的结果,这并非纯粹的感性显现,而是创作者的秉性经受过滤的结果,是一种观看与审视的交织,体验与操作的博弈。

此外,除了理性思维所构筑的审美秩序之外,虚构的假象所营造的一种拒人于千里之外的荒疏则构成了另一种精神秩序的传达。创作者在纸面虚拟出来的空间场域以及场域所形成的非寻常视角都在引导观者走向理性的另一面。他曾如此描述此种状态:“我执着于在纸面虚拟空间场域,以及场域所形成的非自然状态的空间结构,这样的空间结构导致严格遵循或肆意打破写实传统规则,这两种结果都使我入迷。”于是,画面中所呈现的精神秩序便获得了双重意义上的表达:通过形式的游戏,它诱惑观者进入“无形现实”的进程之中。正如尼采所述:“迷失在显像的认知形式中。”

钱大经通过返回事物之基底呈现事物中“显-隐”的关联,并为追寻多向度的感知而创作。从触觉的天分所编织的“行动中的织体”到“持续状态中的逗留”,再到“临界的意识”中构筑的两种精神秩序,素描的目的不仅仅在于使某物理性地可见或直观地显露,也是为了“掩埋”和“消隐”。阿多诺层多次强调过此种对不确定之物的关注和认可:“美也许要求忠诚地模仿事物之中不可确定的部分。”这种关注开启了一种朝向对象本身的自由,这是钱大经对话世界的方式,也是此种诠释“物”的方式在当下的意义所在。