庙堂之于乡野,民间相对官式*

——由几种做法看江南民间建筑与《营造法式》间的关系

中国古代建筑有两大体系——官式建筑与民间建筑,一个居于庙堂高高在上,一个处于乡野自由建造。官式建筑对应工官制度,历代都在官方的管理和掌控之中,建筑样式、预算、施工等都有严格规定,更在宋代以《营造法式》,清代以《工程做法》得以规范化。民间建筑则自由灵活,无官方的设计和施工机构加以干涉,完全由民间匠师发挥创造。官式建筑与民间建筑间虽存在极大差异性,同时也相互关联相互影响。官式与民间建筑的互通关系,学界多有著述。傅熹年先生则明确指出“地方传统实是官式的来源之一。官式形成后,又会转而对各地区的建筑传统产生不同程度的影响,使之带上少许朝代烙印。”1傅熹年撰,〈试论唐至明代官式建筑发展的脉络及其与地方传统的关系〉,载《文物》1999年第10期,第92页。

唐宋官式建筑至于明清发生极大转变,梁思成先生称其建筑风格由“豪劲”“醇和”而“羁直”2梁思成著,《图像中国建筑史》,中国建筑工业出版社,1984年,第3页。。具体做法中,如:斗栱由重要的结构构件转而贬为装饰物,优美的月粱到了明清在北方建筑中竟然几乎消失殆尽。因而很容易得出如此结论:明清建筑与唐宋建筑间是泾渭分明、决然二分的。但深入到江南的一些乡野村落,却能看到大量明清民间建筑在风格与形制上与宋代建筑神似,许多做法与《营造法式》所列举之作法具有明显的相似性。由此可见,明清建筑与唐宋建筑间发生决然变化是官式建筑,而民间建筑的发展则并不完全随着官式建筑的发展节奏。江南明清民间建筑中的宋代遗风,可能是深入到民间的宋代官式工艺,远古的庙堂之作流入今日的民间营造,其可从南宋时江南处于京畿之地,且《营造法式》在江南重刊作为佐证。但也有学者指出,“宋代官式建筑中融合了江南地方做法”3张十庆撰,〈《营造法式》的技术源流及其与江南建筑的关联探析〉,载《美术大观》,2015年第4期,第106页。,说明有些可能是江南地方做法在先,官式做法在后。

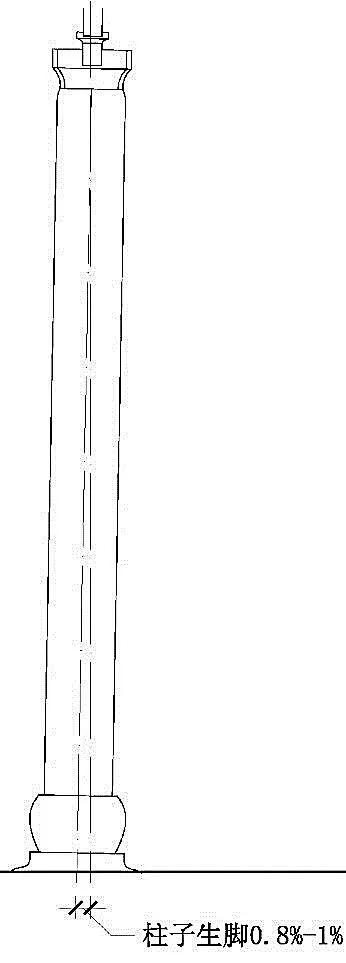

图1 东阳柱子侧脚——“生脚”(图片来源:作者自绘)

对于《营造法式》与江南建筑之间的关系研究,以往学界或是从文献入手,或是从江南吴越至宋元的建筑遗构展开,很少涉及具体的营造工艺层面。现笔者深入到匠师和施工现场,发现许多与《营造法式》相近的营造之法仍然掌握在当今匠师手中,成为宋代营造之法传承下来的活化石。对这些活着的营造技艺进行研究,会丰富《营造法式》的研究,也会更深入地揭示江南民间营造与《营造法式》之间的密切关系。笔者将重点从侧脚、生起、月梁这三种目前还活跃在江南一些区域的民间做法探讨二者之间的关系。

一 侧脚——调研江南民间侧脚做法,发现梁思成先生《营造法式注释》中的两处注解值得商榷。

1.“下直墨”是为了“截柱脚柱首,各令平正”吗?

《营造法式》称:“凡立柱,并令柱首(即柱头)微收向内,柱脚(即柱根)微出向外,谓之侧脚。”4[宋]李诫著,《营造法式》,卷第五,“大木作制度二”中“柱”条。各柱侧脚数值为:“每层正面随柱之长,每一尺,即侧脚一分,进深南北相向每长一尺,侧脚八厘,至角柱,其首相向,各依本法。”意即正面即开间方向侧脚1/100,侧面进深方向侧脚8/1000。《营造法式》继续写道:“凡下侧脚墨,于柱十字墨心里再下直墨,然后截柱脚柱首,各令平正。”梁思成先生对此注释道:“由于侧脚,柱首的上面和柱脚的下面(若与柱中心线垂直)将与地面的水平面成1/100 或8/1000的斜角,站立不稳,因此需下 ‘直墨’‘截柱脚柱首,各令平正。’与水平的柱础取得完全平正的接触面。”5梁思成著,《梁思成全集》,第七卷,中国建筑工业出版社,2001年,第137页。按照梁先生的解释,再下直墨的原因是使防治柱脚站立不稳。但在实际调研中却发现,担心柱脚站立不稳远远不是画直墨的最重要原因。

笔者在温州、金华、台州等地采访到了侧脚做法。对侧脚的称谓各地工匠并不相同,如:“省头”“生脚”“散水”等。在这些纷杂称谓中,有一些就与“墨”字相关,如“生墨”“撒墨”“刹墨”等。明明是将柱子做成斜向的,为何反而以“墨”命名呢?经过对匠师们的调研,其原因则不言而喻。(图1)

对于大木匠师来说,让柱子最后侧向一方,关键在于画墨线,除了弹出柱子中线以外,还要把柱子侧脚以后的“生线”(或称“撒线”“刹线”)画出来。这条“生线”与《营造法式》中的“直墨”应该是一种线。这是一条当柱子安装到位,侧向一边后的垂直中心墨线。这条“直墨”之所以重要,是因为匠师在求取与这根柱子相连接的所有粱、枋榫卯时,所依据的中心墨线是这条“直墨”,而不是原来的柱子中线。柱子之所以能够侧脚,不只是因为 “截取柱脚首”,更重要的是当所有粱枋与柱子之间榫卯安装紧密后,柱子自然会发生微侧向一方。

匠师们用于求取榫卯尺寸的最常用方法叫“讨照付照”。工具包括照板和照篾。照板常为穿了四道弦线的两块薄木板。木板上画有中线。两侧弦线离中线的距离是固定的,如一尺。将两块薄木板卡在已打好卯口的柱子两头,板上的中线对准柱子的中线,拉直弦线,然后用竹篾做成的照篾量取卯口尺寸,记录在照篾上。当做粱枋榫头的时候,将记录在照篾上尺寸复制上去即可。如果柱子没有侧脚,照板上只要有中线即可。如果柱子要做侧脚,则照板上除了有中线,还要将侧的尺寸画在照板上,这条线叫“扮生线”。柱子侧脚有柱顶侧和柱底侧两种情形,当侧脚由柱顶侧时,照板的扮升线对准柱头中线;反之,扮升线对准柱底中线。

从上述分析可知,《营造法式》中所谓的“凡下侧脚墨,于柱十字墨心里再下直墨”,与江南营造中既画原柱中线,又画侧后的“生线”具有相近的意义。其目的,不仅是“截柱脚柱首,各令平正”,更重要的是做出准确榫卯。只是《营造法式》省略了这一点,因为在柱子上画墨线,其最重要作用是求取榫卯这一点在大木匠师看来是不言而喻的。《营造法式》说“然后截柱脚柱首,各令平正”,之所以用表示先后顺序的“然后”一词,而不用表示因果关系的 “故”字,也说明“截柱脚柱首,各令平正”与“下直墨”之间不是因果关系,更多的是施工前后的关系。

2.侧脚是柱脚侧还是柱头侧?

《营造法式》称:“凡立柱,并令柱首微收向内,柱脚微出向外,谓之侧脚。”但梁思成先生注释说:“‘侧脚’就是以柱首中心定开间进深,将柱脚向外‘踢’出去,使‘微出向外’”。并进一步写道:“原文作‘柱首微收向内,柱脚微出向外’,似乎是柱首也向内偏,柱首的中心不在建筑物纵、横柱网的交点上,这样必将会给施工带来麻烦。这种理解是不合理的。”6同注5。但通过对江南地区侧脚做法的实际调研,发现梁思成先生的注释是值得商榷的,因《营造法式》中规定是完全符合实际营造情况的,并不会给施工带来麻烦。

江南的匠师们在做侧脚时,并不拘泥于侧柱顶还是侧柱脚。如果先定好柱础位置,就侧柱头;如果柱础位置没有定好,那么可以侧柱脚,只是这样地基尺寸需要大木师傅与泥水师傅一起确定。匠师们认为柱顶侧效果会更好一些,但是两种侧法的施工难度其实是相同的,只要确定好侧脚后的中心线,求取榫卯尺度时用新的中心线作为标准求取即可。当侧脚由柱顶侧时,照板的扮升线对准柱头中线;反之,扮升线对准柱底中线。因此梁先生所谓的“给施工带来麻烦”,在大木匠师看来根本不算事。

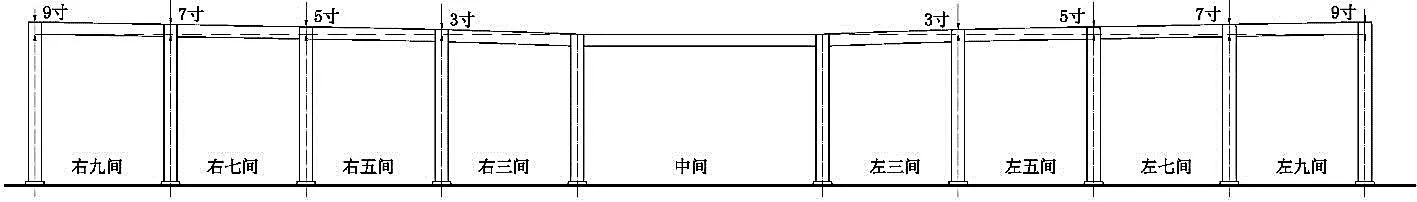

图2 《营造法式》柱子生起之制(图片来源:《梁思成文集》第七卷)

3.侧脚的数值如何确定?

《营造法式》中规定开间方向侧脚1/100,侧面进深方向侧脚8/1000。显而易见,侧脚的数值与柱子的高度成固定比例。但江南侧脚做法中,匠师们将侧脚尺度固化成某些数值,以简便施工。温州匠师侧脚尺度一般在两寸至三寸7据笔者调研,浙南鲁班尺1尺=27.8cm。间,如:五、六米高的柱子侧两寸,七八米高的柱子侧三寸。折算下来与《营造法式》中所说的侧1%的比例大致相当。

民间营造中将宋代按照比例尺度变化的理念,转化成了几种经验值,简化了施工,但脱离了宋代那种强调建筑尺度理性的整体性比例美学,其结果与宋代屋面的举折做法简化为清代的举架做法,在某种程度上如出一辙。

二 生起——江南民间生起的做法与《营造法式》的规定相似。

1.《营造法式》中的生起做法

官式建筑的形态由唐宋时期的充满弹性而至明清时期的“羁直”,生起的逐渐消失是其中重要原因之一。关于生起,《营造法式》中规定:“至角则随间数生起角柱。若十三间殿堂,则角柱比平柱生高一尺二寸。十一间生高一尺;九间生高八寸;七间生高六寸;五间生高四寸;三间生高二寸。”也就是说当心间柱子不动,次间、稍间、尽间柱头相对当心间柱头依次升高两寸,使檐口形成一条缓和的曲线。梁思成先生加入注释:“唐宋实例角柱都生起,明代官式建筑中就不用了”。的确如此,明代所建七开间的先农坛太岁殿(1532年),檐柱总生起仅1.8寸,不及《营造法式》所规定七开间生起值6寸的三分之一;而清初所建造的故宫箭亭,其角柱已经测不出生起值了。(图2)

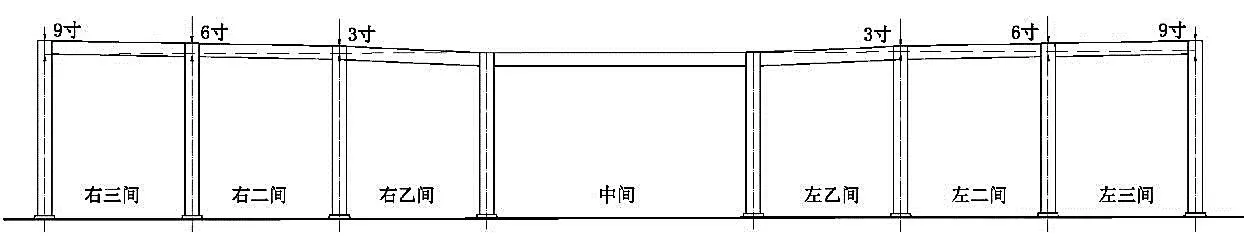

图3 温州柱子生起做法——“起撒”(图片来源:作者自绘)

图4 台州柱子生起做法——“三六九送省”(图片来源:作者自绘)

2.江南民间建筑生起做法

相较于“羁直”的明清官式建筑,江南的一些民间建筑则弹性饱满,原来是生起继续沿用的结果。其生起的基本原理与《营造法式》之规定如出一辙,只是在叫法和具体生起尺寸上有不同。

笔者调研到的江南保留有生起做法的区域有浙江的温州、台州、丽水等地。温州工匠称生起做法为“起撒”,广泛应用于庙宇、祠堂、民居建筑中。尺度上生起规律是三间生高三寸,五间生高五寸,七间生高七寸,九间生高九寸。(图3)台州工匠称生起做法为“送省”。(图4)对比《营造法式》与温州、台州的生起做法,则《营造法式》是每间均生二寸,温州是三间生高三寸,后面都是每间生高两寸,台州则是每间均生三寸。可见浙江两地生起尺寸在做法是相近于《营造法式》,只是生起尺度上更大一些。8傅熹年著,《中国古代城市规划建筑群布局及建筑设计方法研究》,上册,中国建筑工业出版社,2001年,第7页。

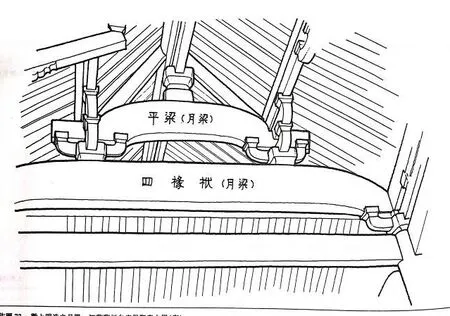

三 月粱——江南“法式形月梁”形制与尺度均极似宋官式,但其营造之法迥异于宋官式。

在宋《营造法式》中有详尽记述的月梁,明清以后则“北方月梁消亡,直梁几乎成为唯一形式”9朱光亚撰,〈中国古代建筑区划与谱系研究初探〉,载《中国传统民居营造与技术》,华南理工大学出版社,2002年,第5页。,但月梁却在江南得以继续发展,只是有些地区月粱形制变异较大,已经与《营造法式》中的宋代月梁风度大相径庭。

图5 《营造法式》中的月梁(图片来源:《梁思成文集》第七卷)

图6 《营造法式》中的月梁卷杀(图片来源:《梁思成文集》第七卷)

图7 温州月梁曲线做法(图片来源:作者自绘)

1.月粱尺度的对比

梁的高宽比是梁尺度中的关键。《营造法式》中规定“凡梁之大小,各随其广分为三分,以二分为厚”,即高宽比为3:2。通过对18座浙南月梁的实测统计,跨度超过3米以上的月梁平均高厚比为3.2:2,近似于《营造法式》中高厚比10石宏超撰,〈梁形如月曲如虹——浙江传统建筑月梁的类型与尺度研究〉,载《建筑与文化》,2016年第2期,第228页。。(图5、图6)

至于梁高,《法式》并没有给出明确的比例关系,仅以固定几种材份来确定梁的高宽与宽度,也不尽合理11潘谷西,何建中著,《营造法式解读》,东南大学出版社,2005年,第70页,“《法式》对梁高的规定有些地方不尽合理,如殿堂梁栿三椽栿、乳栿相同,四椽栿与五椽栿一样,而六椽栿以上就止于60分°,这是不符合力学原理的。又如乳栿与三椽栿承屋盖的草栿反比不承屋盖的明栿要小,更显然不合理。可见有的规定并不是从受力角度而是从外观形式出发的。”。根据对浙南一些建筑实例的尺度统计,浙南大月梁的平均高跨比为9/100。这一高跨比尺度与苏州地区的《营造法原》中规定的1/10略小,而比浙北实测建筑的平均高跨比12/100 要小将近1/4。在实际营造中,浙南匠师们提到了月梁的“温州风度”,即梁高不能太小,最少要达到跨度的1/10。可见,相较于过去,当下浙南匠师们对于月梁有趋高的审美倾向。

2.月粱曲线的对比

《营造法式》规定月梁必须具有三个方向的曲线:上皮两侧粱肩曲线、下皮上拱起䫜曲线以及两侧粱身的琴面曲线。浙南月梁同样具有这三种曲线,但是在具体形制与营造法中与《营造法式》有区别。

图8 温州月梁与替木(图片来源:作者自摄)

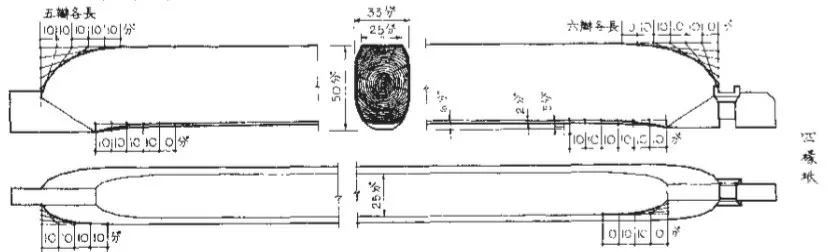

图9 温州拼梁做法(图片来源:作者自绘)

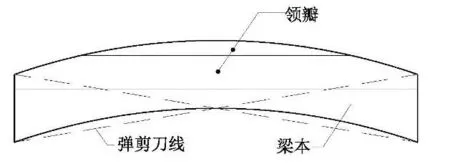

《营造法式》对于粱肩曲线和起䫜曲线都是采用卷剎的方式,因此实际上是折线,而非曲线。但浙南月梁却是实实在在是用圆刨刨出的曲线。(图7)对于上皮曲线,工匠做法无一定之规,只是不宜做得太低太短,否则感觉月梁好似驼背。对于梁下起䫜,则是运用“弹剪刀线”的方法获得。具体做法是:从梁一端的梁肩底点向另一端的梁肩顶点弹直线,两条斜向直线被称为剪刀线,剪刀线的交叉点即为梁下皮起拱的最高点,然后按照三个点自然画出弧线即可。至于琴面做法,《营造法式》中有规定,如规定明栿:“第六瓣尽处下䫜五分°”,下面梁思成先生注解为:“去三分°,留二分°作琴面。”但浙南月梁琴面大小没有一定之规,根据匠师们的喜好和梁料的大小酌情处理。(图8)

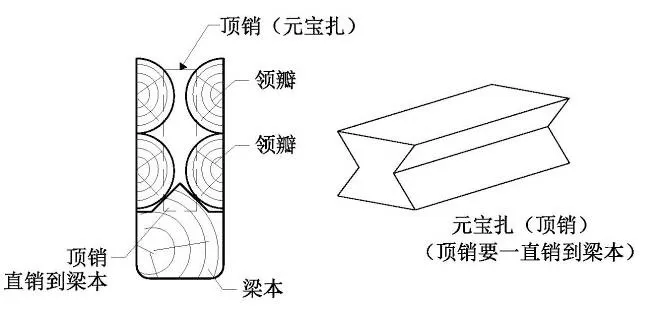

浙南月梁与《营造法式》中的月梁在营造中的不同之处在于:浙南月梁大多为两或三部分拼合而成的拼梁做法。因此,不施油漆的浙南月梁从远处看与《营造法式》中的月粱极为相似,近处则看出三块梁体拼线。最下一块最为重要,称为“梁本”,上面一层或两层称为“领瓣”。拼梁是民间用小料实现大构件的营造智慧。(图9)

由江南“法式形月梁”与《营造法式》中所记述月梁可见,浙南月梁在尺度关系上保持着与宋代月梁接近的比例,但在具体营造上则有差异,如:折线变曲线,整料变小料。这种差异可能来自于工具的便利,如各种刨的方便使用,以及民间注重经济性的表现。

四 结语

《营造法式》中的官式做法之于江南民间建筑中的宋式做法,是远古的庙堂之作流入的民间,还是本身发自江南民间,并被长久地保持了下来?从这个发问可以串出更多中国唐宋至明清官式建筑与民间建筑间发生、发展与变迁的脉络。

江南民间建筑中与《营造法式》密切相关的做法还有很多,比如:下昂式斗栱、梭柱等,这些做法与生起、侧脚、月梁一样,还活跃在当代工匠的营造中,成为研究《营造法式》的活化石。

自梁思成先生开始,以典籍与建筑遗存相互映证的研究方法是《营造法式》研究的重要途径。但不仅限于留存下来的古代建筑,也应包括匠师们的营造法。宋代官式建筑营造法除了一本《营造法式》以外无从寻觅,且《营造法式》中的内容以图样、工限、料例为主,少有工法,因此当下还活着的民间匠师营造之法为进一步解读《营造法式》又多了一条路径。细腻地比较这些民间活态营造与《营造法式》的区别,对于了解中国建筑官式建筑与民间建筑之间的流变关系,了解时代变迁后建筑发展的脉络和轨迹都有帮助。