《庄子·让王》脱文辑证——基于衍生型文本生成方式的研究

程苏东

(北京大学 中国语言文学系,北京 100871)

《庄子·让王》虽以“让王”为主题,然其章次颇显无序,甚至有部分与庄子适性、自然观念相悖的短章杂于其中,故向受学者诟病。“浅陋”“猥琐”“庸劣”“粗鄙”“狼戾”之讥杂见于历代《庄子》注说,[注]可参苏轼:《庄子祠堂记》,《苏轼文集》卷十一,北京:中华书局,1986年,第348页;沈一贯:《庄子通》卷九,明万历刻本;王夫之:《庄子解》卷二三,北京:中华书局,1964年,第196页。“伪作”说几成定谳。当代学者虽然不再执着于《让王》是否为庄子本人所作,但该篇的成书时代、思想倾向、内部结构,特别是其与《吕氏春秋》的传抄关系等问题,始终为学者所关注。此外,《庄子》与《吕氏春秋》之间存在互见关系的文本数量颇多,二者互有详略,其中不少又互见于《韩非子》《韩诗外传》《新序》等其他战国秦汉文献,这种现象在此期“衍生型文本”中实颇为常见[注]关于“衍生型文本”,可参拙文《激活“衍生型文本”的文学性》,《中国社会科学报》2016年7月25日。简言之,文本生成者基于既有文本,通过移植、改笔、补笔、留白、缀合、割裂、章次调整、译写等多种方式生成的文本,即所谓“衍生型文本”。,由此也成为近年来早期文本生成研究中颇受关注的问题。本文即试图在衍生型文本生成机制的视域下重新评估《让王》与《吕氏春秋》之间的文本关系,并对《让王》的章次、结构等问题展开讨论。

一、 学术史的回顾与反思

今本《让王》见于《庄子·杂篇》,共包括十八章,分别记述了(1)“尧以天下让许由”(2)“舜让天下于子州支伯”(3)“舜以天下让善卷”(4)“舜以天下让其友石户之农”(5)“大王亶父居邠”(6)“越人三世弑其君”(7)“韩魏相与争侵地”(8)“鲁君闻颜阖得道之人也”(9)“子列子穷”(10)“楚昭王失国”(11)“原宪居鲁”(12)“曾子居卫”(13)“孔子谓颜回”(14)“中山公子牟谓瞻子”(15)“孔子穷于陈蔡之间”(16)“舜以天下让其友北人无择”(17)“汤将伐桀”(18)“昔周之兴有二士处于孤竹”这十八个故事,间发议论。就这十八章的次序看来,大抵可依其所“让”之事及应对态度之不同分为三类:第1至第7章所让为君位,其应对态度则或逃隐不从,或终居其位;[注]吕惠卿即根据此七人应对方式之不同,将第一至第四章分为一类,而将第五至第七章分为另一类。晁福林则将第七、第八章视为同一故事,以第一至第八章为一类。吕惠卿撰,汤君集校:《庄子义集校》卷九《让王》,北京:中华书局,2011年,第528~530页;晁福林:《〈庄子·让王〉篇性质探论》,《学习与探索》2002年第2期。第8至第15章则言士人之“不仕”;最后三章或仍言让王、或言“不仕”,唯皆以死守节,故可视为一类。而正是这最后一类,与全篇、乃至《庄子》全书“重生”之旨似存抵牾,成为历来学者质疑此篇真伪的主要依据。从《经典释文》所录“旧《集音》”中的问对看来,这一疑惑至晚在隋代已经出现:

唐云:或曰《让王》之篇,其章多重生,而务光二三子以投于水,何也?答曰:《庄》书之兴,存乎反本。反本之由,先于去荣,是以明《让王》之一篇,标傲世之逸志,旨在不降以厉俗,无厚身以全生,所以时有重生之辞者,亦归弃荣之意耳,深于尘务之为弊也。其次者,虽复被褐啜粥,保身而已。其全道尚高而超俗自逸,宁投身于清泠,终不屈于世累也。此旧《集音》有,聊复录之,于义无当也。[注]陆德明:《经典释文》,上海:上海古籍出版社,1985年,第1565页。

唐氏揭出务光等人死节之事与《让王》“重生”主旨间的矛盾,而“答曰”之辞即试图对此进行弥缝。不过,陆德明认为这一问对“于义无当”,显然是对“答曰”之辞不以为然。至于苏轼,则在《庄子祠堂记》中径言此篇为伪:“《让王》《说剑》,皆浅陋不入于道。……出于世俗,非庄子本意。”[注]苏轼:《庄子祠堂记》,《苏轼文集》卷十一,北京:中华书局,1986年,第348页。此说影响极大,林希逸、王夫之、王先谦等均从其说;[注]林希逸撰,周启成校注:《庄子鬳斋口义校注》,北京:中华书局,1997年,第465页;王夫之:《庄子解》卷二三,北京:中华书局,1964年,第196页;王先谦:《庄子集解》卷八,北京:中华书局,1987年,第251页。而吕惠卿则持不同看法,针对北人无择等“死节”之事,吕氏《庄子义》认为“庄子方论至道,以两遗名利之累,则随、光、夷、齐皆在所斥;方论让王,以悟危身殉物之俗则在所贵。读庄之书而知此,则言忘而意得矣。”[注]吕惠卿撰,汤君集校:《庄子义集校》卷九《让王》,第536页。此说与《释文》“答曰”之辞略近,仍然是强调不必拘泥“死”事,而应从励俗的角度来理解末三章的意义,褚伯秀《南华真经义海纂微》、焦竑《庄子翼》等袭用吕说。

不过,随着余嘉锡先生系统揭示出先秦诸子文本的编纂特点,[注]余嘉锡:《古书通例》卷一《古书不题撰人》、卷二《秦汉诸子即后世之文集》,上海:上海古籍出版社,1985年,第15~25、51~66页。《杂篇》多出自庄子后学的观念已为学界普遍接受,故无论是苏轼的“伪作”说,还是吕惠卿的庄子所作说,这一论题本身已无意义。《让王》的主要争议转而集中于该篇的生成方式上,对该篇的批评也从末三章旨意之不伦扩充到全篇的“杂凑”上。[注]王叔岷:《庄子校诠》卷五,台北:乐学书局,1999年,第1117页。马其昶《庄子故》指出“此篇杂见《列子》《吕览》《淮南》及《韩诗外传》《新序》各书”,[注]马其昶撰,马茂元编次:《定本庄子故》,合肥:黄山书社,2014年。罗根泽《〈庄子〉外杂篇探源》则系统论述了《让王》系钞录《吕氏春秋》而成的观点,成为当代《让王》研究史中具有奠基性意义的文献。罗氏的理由大抵有二:第一,《让王》篇中“未暇治天下也”句,《吕氏春秋·贵生》篇作“未暇在天下”,罗氏以为“在”作“察”解系古义,而“治天下”则为后世通行说法,故作“在”者当为古本,作“治”者当系后改;第二,“中山公子牟谓瞻子曰”“昔周之兴”两章所叙之事分别同于《吕氏春秋》之《审为》《诚廉》二篇,而《让王》于叙事后均多出一段议论,“显见是采彼事以证成自己之说”。[注]罗根泽:《〈庄子〉外杂篇探源》,《罗根泽说诸子》,上海:上海古籍出版社,2001年,第258、231页。罗氏此说影响颇大,其后张恒寿、聂麟枭等均据其说而各加演绎。[注]张恒寿:《庄子新探》,武汉:湖北人民出版社,1983年,第287~291页;聂麟枭、聂中庆:《〈庄子·让王〉篇形成年代考略》,《西部学刊》2015年第5期。整体而言,他们不再纠缠于《让王》是否为“伪作”,而是努力还原战国末期至秦汉时期庄子后学在学术形态上的多样性与复杂性,已经是具有现代意义的思想史研究;但无可讳言,罗氏所用的论证方法仍主要取自疑古学派的辨伪学传统,这当然与其“疑古学派”的身份相关。

以今日眼光看来,罗氏的两点论据都难称可靠。关于第一点,罗氏仅凭一字古今用法之差异确定文本时代之先后,张恒寿在其论述中更将这一方法扩充到“通”与“达”、“乎”与“于”,以及“也”字有无等更多的个案上,[注]张恒寿:《庄子新探》,第290~291页。但这在文本用字时常发生变化的写钞本时代恐怕并不可靠。至于第二点,战国秦汉时期的衍生型文本在援用各种广泛流传的故事杂说时,或径录某事,或加以增删,或品评议论,其例不一,事实上很难作为判定文本生成先后的依据。而即便就罗氏所举论据而言,在《让王》与《吕氏春秋》诸篇之间其实也存在《让王》仅见叙事而《吕氏春秋》增加议论的事例,如“子列子穷”章,又见于《吕氏春秋·观世》,而后者在叙述子列子的故事之后即多出数十字的议论;至于又见于《吕氏春秋·诚廉》的“昔周之兴”章,两篇在叙述伯夷、叔齐饿死之事后,则各自作出议论,凡此皆可见罗、张论述之不密。

事实上,已有学者对罗、张等的论述作出反驳,其中以刘笑敢、晁福林的论证最具说服力。[注]刘笑敢:《庄子哲学及其演变》,北京:中国社会科学出版社,1988年,第40~43页;晁福林:《〈庄子·让王〉篇性质探论》,《学习与探索》2002年第2期。他们都主张《吕氏春秋》是钞录《让王》而成,而他们对于罗、张之说的反驳主要是在论据和对论据的解读层面上展开的。至于在方法论层面,他们与罗、张基本保持一致,如晁氏在驳斥了“通”“达”两字不能作为判定文本先后的标准后,即反过来举出“从”与“纵”字在两书中的分布,以此论证《让王》实早于《吕氏春秋》。

围绕《让王》展开的讨论已持续千年。整体上看,苏、吕的“辨伪”主要依据对于文气、以及文本内部思想一致性的判定,以确认文本与某一确定作者创作风格之间的吻合度为最终目标,这与汉唐时期《汉书·艺文志》对于《伊尹说》、陆澄对于《孝经郑注》、司马贞对于《古文孝经孔传》的“疑伪”在方法上是基本一致的。至于罗、张、刘、晁,他们在方法上更注重对文本内部具有时间标记性的字词的发现,同时也更强调通过文本自身的书写体例来判定其生成方式;在研究方向上,他们不再纠结于判定文本背后某个确定的作者,而关注文本自身的生成方式及其所代表的学风,与姚际恒《古今伪书考》、阎若璩《古文尚书疏证》、范家相《家语证伪》、崔述《考信录》等清代辨伪学名著方法相通。无论是论述方法的科学性,还是研究思路的指向性,都较汉宋诸贤有了明显提升。不过,罗、张等人的研究基于两个前提:第一,今本《让王》与《吕氏春秋》的用字均严格保留了其“原本”的面貌:第二,《让王》与《吕氏春秋》两者中有且仅有一种是完全意义上的原生文本,两者之间必然存在非此即彼的传抄关系。因此,他们的研究表面上是对两种“文本”生成关系的研究,事实上是对两个“版本”先后、传刻关系的鉴定,本质上是用刻本时代版本源流的鉴定方法来讨论早期文本的生成问题。但事实上,早期文本的具体形态,包括其用字、详略、分章、章次等在传抄过程中经常发生变化,而各种公共素材在各个文本之间也未必是以线性方式单向流传。[注]关于“公共素材”,可参孙少华、徐建委:《从文献到文本:先唐经典文本的抄撰与流变》,上海:上海古籍出版社,2017年,第116~120页。这些互见于《庄子》和《吕氏春秋》的短章,有一些还见于《淮南子》《韩诗外传》等其它文献,但详略、用字均有不同。它们的最初作者究竟是庄子后学、吕氏门人亦或他人,已经不可能完全辨清;它们之间的传抄关系,也很难以线性方式来描述。对于这类文本,我们不妨先假设二者均是成于“钞者”之手的衍生型文本,[注]关于“钞者”,可参拙文《写钞本时代异质性文本的发现与研究》,《北京大学学报》2016年第2期。进而关注钞者们是如何将一些公共素材“内化”为其所造篇籍的有机组成部分,并由此对文本的异质性程度和书写者控制文本的水准做出评估。这些结论可以帮助我们大致推定这类文本究竟是原生文本还是衍生型文本,或者是属于衍生型文本中的哪种类型,文本的生成过程可以得到一定程度的揭示,文本内在的统一性、可信度等问题也可以得到不同程度的认识。

二、 《吕氏春秋》中的文本“失控”现象

我们回到《让王》与《吕氏春秋》的文本互见问题。刘笑敢详细列出了这十二处互见之例,占据《让王》篇三分之二的篇幅。这些互见的章节大多数内容基本一致,如第1、6章见于《仲春纪·贵生》,第4、16、17章见于《离俗览·离俗》,第5、7、14章见于《开春论·审为》,第18章见于《季冬纪·诚廉》,二者虽然在用字、措辞、详略,乃至所附论议等方面均存在差异,但大多属于衍生型文本中常见的文字更易现象。能够为我们的研究提供实质性参考的主要有两处,这一部分我们先讨论最具典型性的第15章:

《庄子·让王》《吕氏春秋·孝行览·慎人》孔子穷于陈、蔡之间,七日不火食,藜羹不糁,颜色甚惫,而弦歌于室。颜回择菜。子路、子贡相与言曰:“夫子再逐于鲁,削迹于卫,伐树于宋,穷于商周,围于陈蔡,杀夫子者无罪,藉夫子者无禁。弦歌鼓琴,未尝绝音,君子之无耻也若此乎?”颜回无以应,入告孔子。孔子推琴喟然而叹曰:“由与赐,细人也。召而来,吾语之。”子路、子贡入。子路曰:“如此者,可谓穷矣!”孔子曰:“是何言也!君子通于道之谓通,穷于道之谓穷。今丘抱仁义之道,以遭乱世之患,其何穷之为!故内省而不穷于道,临难而不失其德,天寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。陈、蔡之隘,于丘其幸乎!”孔子削然反琴而弦歌,子路扢然执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,地之下也。”古之得道者,穷亦乐,通亦乐。所乐非穷通也,道德于此,则穷通为寒暑风雨之序矣。故许由娱于颍阳而共伯得乎共首。①孔子穷于陈、蔡之间,七日不尝食,藜羹不糁。宰予备矣。孔子弦歌于室,颜回择菜于外,子路与子贡相与而言曰:“夫子逐于鲁,削于卫,伐树于宋,穷于陈、蔡,杀夫子者无罪,藉夫子者不禁,夫子弦歌鼓舞,未尝绝音,盖君子之无所丑也若此乎?”颜回无以对,入以告孔子。孔子憱然推琴,喟然而叹曰:“由与赐,小人也。召,吾语之。”子路与子贡入。子贡曰:“如此者,可谓穷矣。”孔子曰:“是何言也!君子达于道之谓达,穷于道之谓穷。今丘也拘仁义之道,以遭乱世之患,其所也,何穷之谓?故内省而不疚于道,临难而不失其德。大寒既至,霜雪既降,吾是以知松柏之茂也。昔桓公得之莒,文公得之曹,越王得之会稽。陈、蔡之阸,于丘其幸乎!”孔子烈然返瑟而弦,子路抗然执干而舞。子贡曰:“吾不知天之高也,不知地之下也。”古之得道者,穷亦乐,达亦乐,所乐非穷达也,道得于此,则穷达一也,为寒暑风雨之序矣,故许由虞乎颍阳,而共伯得乎共首。②①②郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第981~983页。许维遹:《吕氏春秋集释》卷十四《孝行览·慎人》,第339~340页。

穷于陈、蔡是孔子周游列国时期的传奇性经历,故相关评述常见于战国秦汉文本之中,如《孟子·尽心》言:“君子之戹于陈、蔡之间,无上下之交也。”[注]焦循:《孟子正义》卷二八《尽心下》,北京:中华书局,1987年,第978页。《庄子·天运》中师金之言、《晏子春秋·外篇》中晏子之言亦皆提及此事[注]郭庆藩:《庄子集释》卷五下《天运》,第512页;吴则虞:《晏子春秋集释》卷八《外篇·仲尼之齐见景公而不见晏子子贡致问第四》,北京:中华书局,1982年,第501页。,只是未见具体的故事情节;而在《墨子·非儒下》《庄子·山木》《荀子·宥坐》《吕氏春秋·任数》《韩诗外传》《史记·孔子世家》《孔子家语·在厄》等文本中,则可以见到由“厄于陈蔡”这一故事原型衍生出的一系列短章。[注]孙诒让:《墨子间诂》卷九《非儒下》,北京:中华书局,2001年,第303~305页;郭庆藩:《庄子集释》卷七上《山木》,第679~683、690~694页;王先谦:《荀子集解》卷二十《宥坐篇》,北京:中华书局,1988年,第526~527页;许维遹:《吕氏春秋集释》卷十七《审分览·任数》,第447~448页;许维遹:《韩诗外传集释》卷七,北京:中华书局,1980年,第242~245页;《史记》卷四七《孔子世家》,北京:中华书局,2013年,第2325~2327页;杨朝明、宋立林:《孔子家语通解》卷五《在厄》,济南:齐鲁书社,2009年,第244~245、249页。它们多以孔子与子路、颜回、子贡等弟子的问对为框架,但在对话的具体内容、主旨和功能方面则有明显差异,显示出战国秦汉之际衍生型文本的活跃性,也成为我们观察这类文本书写方式的重要个案。

整体而言,《让王》与《慎人》所述的这一受厄故事意在强调孔子在“不遇”中仍能乐道持中,不以穷达害其生。而具体来看,在《让王》篇中,尽管这段材料并未出现“让王”的情节,但其与该篇第9~14章所录故事的叙事模式却一脉相承,都是以处士之安贫乐道来进一步体现“让王”的合理性,符合全篇主旨与行文逻辑。就这一章的内部结构来看,其在叙事部分强调孔子于困厄中犹能“弦歌于室”,在议论部分则围绕“所乐非穷通”的“乐”字展开论述,两者之间形成呼应,也具有述、论结合的整体性。

至于在《慎人》篇中,这一故事的功能则有所不同。《慎人》篇所属《孝行览》的主线是论述“为天下,治国家”之要略;全览由八篇构成,分别论述孝本、尚贤、择时、刑赏、遇时、修身、遇合、内省等的重要性,全面概括了兴霸图王所需的各种准备,其中《慎人》篇引论言:

六曰:功名大立,天也。为是故,因不慎其人,不可。夫舜遇尧,天也。舜耕于历山,陶于河滨,钓于雷泽,天下说之,秀士从之,人也。夫禹遇舜,天也。禹周于天下,以求贤者,事利黔首,水潦川泽之湛滞壅塞可通者,禹尽为之,人也。夫汤遇桀,武遇纣,天也。汤、武修身积善为义,以忧苦于民,人也。[注]许维遹:《吕氏春秋集释》卷十四《孝行览·慎人》,第336、331页。

这里“功名大立”四字正对应《孝行览》开篇所谓“凡为天下,治国家,必务本而后末”句,显示出此篇所论均为成就功名伟业之事。其上一篇《长攻》强调天时的重要性,[注]许维遹:《吕氏春秋集释》卷十四《孝行览·慎人》,第336、331页。而此篇则言日常生活中的“修身积善”才是根本,故此在引文之后即举舜耕于历山而为天子、百里奚饭牛而位致公卿等“功名大立”的典型事例,以见“慎人”之重要。在这样的语境中,“孔子穷于陈蔡”一事显然也意在强调“修身积善”的重要性——尽管孔子最终未如舜、百里奚般获遇,但其“内省而不疚于道,临难而不失其德”的修养仍具有可佩的典范性,从这一角度而言,《慎人》收入孔子受厄的故事是合理的。

而如果进入《慎人》所述孔子故事的文本内部,我们更可感受到编纂者为使孔子受厄故事与《慎人》主题的契合所做的努力。除了在写、钞中常见的增删、改字以外,《慎人》所述故事较《让王》多出三句话,即上表右栏加粗的有关齐桓公、晋文公和越王勾践的三句描述,这一细节又见于《荀子·宥坐》:

孔子南适楚,戹於陈、蔡之间,七日不火食,藜羹不糂,弟子皆有饥色。子路进问之曰:“由闻之:为善者天报之以福,为不善者天报之以祸。今夫子累德、积义、怀美,行之日久矣,奚居之隐也?”孔子曰:“由不识,吾语女。女以知者为必用邪?王子比干不见剖心乎!女以忠者为必用邪?关龙逢不见刑乎!女以谏者为必用邪?吴子胥不磔姑苏东门外乎!夫遇不遇者,时也;贤不肖者,材也。君子博学深谋不遇时者多矣。由是观之,不遇世者众矣,何独丘也哉!”且夫芷兰生于深林,非以无人而不芳。君子之学,非为通也;为穷而不困,忧而意不衰也,知祸福终始而心不惑也。夫贤不肖者,材也;为不为者,人也;遇不遇者,时也;死生者,命也。今有其人不遇其时,虽贤,其能行乎?苟遇其时,何难之有!故君子博学、深谋、修身、端行以俟其时。孔子曰:“由!居!吾语女。昔晋公子重耳霸心生于曹,越王句践霸心生于会稽,齐桓公小白霸心生于莒。故居不隐者思不远,身不佚者志不广。女庸安知吾不得之桑落之下!”[注]王先谦:《荀子集解》卷二十《宥坐篇》,第526~527页。

无论是对于孔子所遇窘境的描述,还是子路与孔子之间问对的方式,此章均与《让王》《慎人》所见孔子故事存在明显的相关性,显示其也属于战国秦汉之际孔子受厄故事的一种衍生文本。不过,与《让王》强调安贫乐道不同,《宥坐》此章的主旨在于“君子博学、深谋、修身、端行以俟其时”。在其叙述逻辑中,“穷”一方面是士人“不遇”境况下的无奈现实,但另一方面更是其砥砺心志的特殊方式。此章中的“穷”“隐”始终以“苟遇其时”为指向,被描述为等待时机、培育霸心、“思远志广”的过程,体现为穷且益坚的精神追求。因此,不同于《让王》在议论部分强调“穷”与“通”在本质上的同一性,《宥坐》此章中的“穷”与“通”是完全不同的,前者必须通过后者的实现、至少是作为一种期待而存在才具有价值;而与《让王》举许由、共伯之乐为证不同,《宥坐》此章所举齐桓、晋文、勾践则是“穷而后通”、否极泰来的典型形象。可见,《宥坐》此章与《让王》第15章虽基于同一素材,但其情节、主旨和功能却已大相径庭。不过,就衍生型文本的书写而言,二者均实现了各自的表达功能,其异质性程度都是较低的。此外,作为穷且益坚之典型的齐桓、晋文、勾践,与作为随遇而安之典型的许由、共伯,虽然与孔子受厄故事均存在各自的相关性,但基于两者完全不同的精神指向,照理说是无法在同一文本环境中共存的;换言之,《让王》与《宥坐》所呈现的孔子故事,是由“孔子受厄”这一素材分化出的两种独立的、具有互斥关系的叙事模式,他们既不可能曾经同属于一个更大的叙事整体,也很难再被融入同一个叙事情境之中。

但这一情形偏偏在《慎人》中出现了。当齐桓、晋文、勾践之事被“植入”《让王》所见孔子故事的叙事情境时,不仅这一故事的表意指向开始发生变化,甚至连文中的部分词句也随着语境的变化而发生意义的转移。例如“陈、蔡之阸,于丘其幸乎”,在《让王》中显然是表达孔子安贫乐道的超迈之心,但在《慎人》的新语境中,受到前文齐桓、晋文、勾践之事的影响,这句话反而表现为一种隐忍坚毅、卧薪尝胆的卓拔之志,实际上与《宥坐》中“女庸安知吾不得之桑落之下”的自信表述承担了同样的功能,而这种逆境中的坚毅恰是《慎人》引论所言成就功名的必要品质。由此可见,“昔桓公得之莒,文公得之曹,越王得之会稽”这三句话在《慎人》中的作用是关键性的。它们不仅自身与《慎人》的主旨及其所举舜、百里奚等逆境成材之事同符合契,而且在一定程度上还改变了《让王》所见孔子受厄故事原本的表意倾向,使其与《慎人》的主旨与行文逻辑更加契合。编纂者从原本已然完整的文本中打开了一处隐秘的切口,将新的文本信息不动声色地植入其中,完成了一次外科手术般精准的文本改写。

不过,正如前文所言,尽管在叙事部分,《宥坐》所见齐桓、晋文之事与《让王》所见孔子受厄故事实现了共融,但一旦进入议论部分,随着“所乐非穷达”“穷达一也”等论述的出现,尤其是许由、共伯形象的出现,二者之间的矛盾立刻凸显出来。在《慎人》“修身”以待“遇”的主题指引下,这些议论显得颇为怪异,尤其与齐桓、晋文、勾践受厄之事缺少关联——从《左传》《吴越春秋》等记述看来,无论是齐桓、晋文还是勾践,他们在“穷”境中虽然坚毅隐忍,但显然都没有获得议论中所言之“乐”,尤其对于晋文、勾践而言,这段经历饱含着屈辱,甚至仇恨的记忆。因此,“昔者”三句虽然在叙事层面上将孔子之“穷”与三霸勾连起来,但在文本的深层结构上仍无法弥合“安贫乐道”与“穷且益坚”这两种故事类型之间的裂痕。一种更加合理的编纂方式,应是仅截取与《让王》互见部分的故事叙述,而删去其议论,或者根据《慎人》的主旨重新撰写相关议论,这在《吕氏春秋》对于公共素材的“改写”中并不鲜见。总之,尽管《吕氏春秋》的编纂者已经通过其高超的叙事技巧在表面上掩盖了文本的“嫁接”痕迹,但“古之得道者”以下的议论却凸显了《慎人》篇的异质性,是文本改写的“失控”之处。[注]关于衍生型文本书写中的“失控”现象,可参拙文《失控的文本与失语的文学批评——以〈史记〉及其研究史为例》,《中国社会科学》2017年第1期。

这样看来,虽然我们尚无法断定《庄子·让王》是原生文本还是衍生文本,但至少可以基本确认,《吕氏春秋》中与《让王》存在互见关系的部分短章是经过书写者的“钞录”被嵌入《吕氏春秋》之中的。在钞录的过程中,它们有的经过改造,试图完全融入新的文本环境中。但这种尝试有时并不如意,如同战国秦汉衍生型文本中普遍出现的情形。由于这类文本的主要生成方式是对大量既有文本的切割、缀合、增删、改笔,因此,匠心独运之处几乎可臻天衣无缝。但受制于既有文本复杂的内部结构、编纂者所据既有文本的完整程度以及他们对于既有文本的理解程度等多种因素,对于既有文本的改造常常会留下漏洞,成为“失控的文本”。它们形式多样,包括文本内部的重复、矛盾、冗余、突兀、割裂、歧义等多种现象。笔者曾经指出,这些“失控”的现象虽然是文本生成过程中的疏漏所致,但对于我们了解文本生成的真实过程却具有重要的意义。在本文的研究中,我们还将看到,这种文本的“失控”还可能意外地保存一些重要的文献片段,成为我们辑补那些与之存在互见关系的文本的重要参照。

三、 《吕氏春秋·贵生》所见《让王》篇脱文

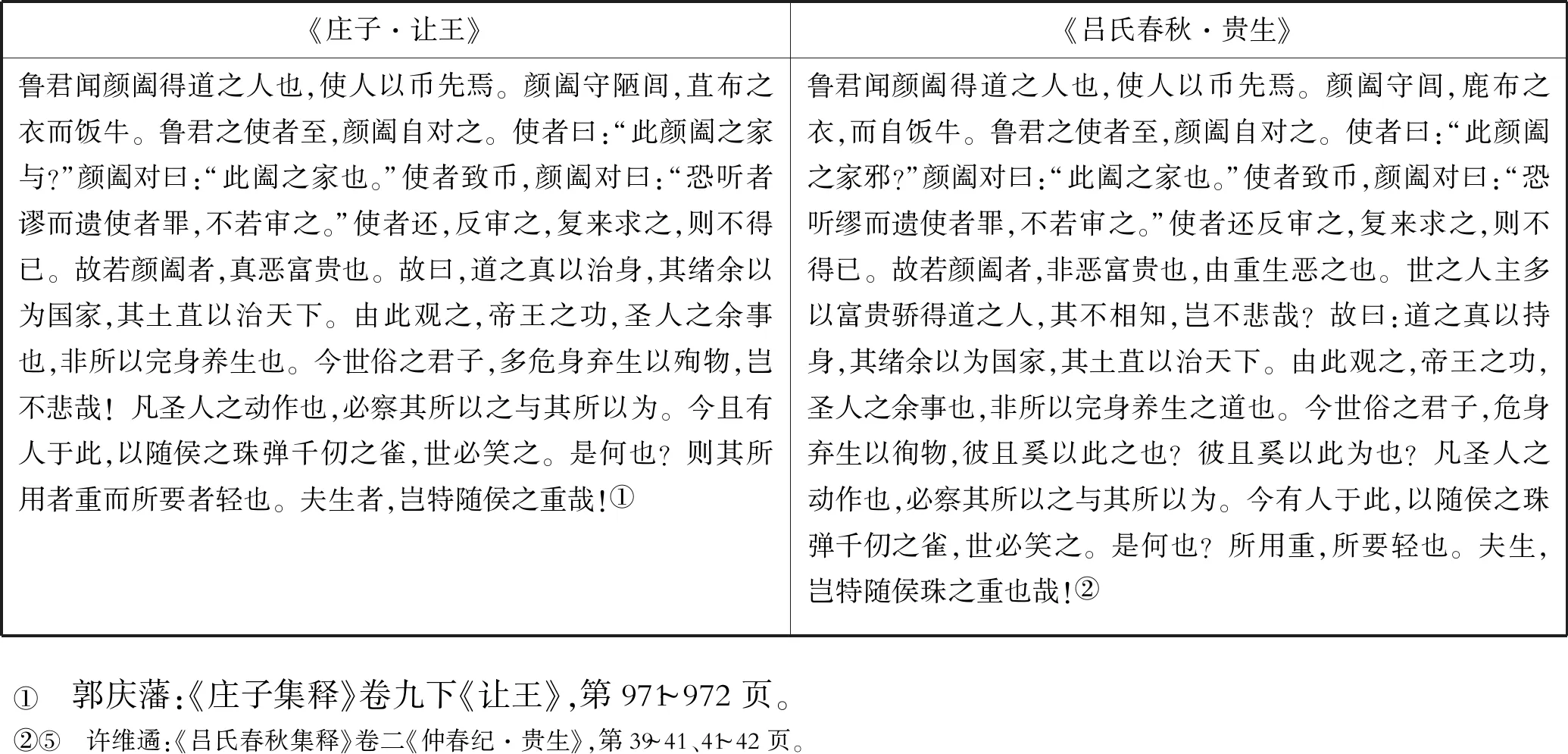

虽然无法断定《吕氏春秋》的《贵生》《诚廉》《审为》诸篇在编纂时是否直接利用了《让王》,但后者中的三分之二出现在《吕氏春秋》中,尤其是《慎人》篇末“所乐非穷达”的议论与《让王》的互见关系,还是让我们从经验上怀疑《让王》正是《吕氏春秋》编纂者曾经援用的文本之一。不过,这一假设既然无法彻底证成,则我们不妨先将这一疑惑搁置,来看《仲春纪·贵生》中与《让王》互见的又一段文字:

《庄子·让王》《吕氏春秋·贵生》鲁君闻颜阖得道之人也,使人以币先焉。颜阖守陋闾,苴布之衣而饭牛。鲁君之使者至,颜阖自对之。使者曰:“此颜阖之家与?”颜阖对曰:“此阖之家也。”使者致币,颜阖对曰:“恐听者谬而遗使者罪,不若审之。”使者还,反审之,复来求之,则不得已。故若颜阖者,真恶富贵也。故曰,道之真以治身,其绪余以为国家,其土苴以治天下。由此观之,帝王之功,圣人之余事也,非所以完身养生也。今世俗之君子,多危身弃生以殉物,岂不悲哉!凡圣人之动作也,必察其所以之与其所以为。今且有人于此,以随侯之珠弹千仞之雀,世必笑之。是何也?则其所用者重而所要者轻也。夫生者,岂特随侯之重哉!①鲁君闻颜阖得道之人也,使人以币先焉。颜阖守闾,鹿布之衣,而自饭牛。鲁君之使者至,颜阖自对之。使者曰:“此颜阖之家邪?”颜阖对曰:“此阖之家也。”使者致币,颜阖对曰:“恐听缪而遗使者罪,不若审之。”使者还反审之,复来求之,则不得已。故若颜阖者,非恶富贵也,由重生恶之也。世之人主多以富贵骄得道之人,其不相知,岂不悲哉?故曰:道之真以持身,其绪余以为国家,其土苴以治天下。由此观之,帝王之功,圣人之余事也,非所以完身养生之道也。今世俗之君子,危身弃生以徇物,彼且奚以此之也?彼且奚以此为也?凡圣人之动作也,必察其所以之与其所以为。今有人于此,以随侯之珠弹千仞之雀,世必笑之。是何也?所用重,所要轻也。夫生,岂特随侯珠之重也哉!②①②郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第971~972页。⑤ 许维遹:《吕氏春秋集释》卷二《仲春纪·贵生》,第39~41、41~42页。

这两段文字基本相同,仅有一处改笔值得注意,即颜阖对于富贵的态度,《让王》作“真恶富贵也”,而《贵生》作“非恶富贵也,由重生恶之也”。刘笑敢注意到这一差异,认为后者是有意为牵合《贵生》主旨而进行的人为改笔,他由此认定《贵生》系钞录《让王》而成。[注]刘笑敢:《庄子哲学及其演变》,第41页。至于奚侗、王叔岷则认为《让王》系误字,当据《贵生》校改。[注]王叔岷:《庄子校诠》,第1130~1131页。事实上,《贵生》的叙述方式固然有改笔的嫌疑,但《让王》中“真恶富贵”之说也未必不是文本衍生过程中增加的表述。仅据此判定两个文本之间的传抄关系,很难得出令人信服的结论。

我们不妨暂时放下这一问题,先看《贵生》的结构。在对“贵生”的内涵进行了理论阐释后,该篇先后列举了“尧以天下让于子州支父”“越人三世杀其君”和“鲁君闻颜阖得道之人也”三个故事。值得注意的是,这三个故事均互见于《让王》,而在此之后,《贵生》出现了这样一段论述:

子华子曰:“全生为上,亏生次之,死次之,迫生为下。”故所谓尊生者,全生之谓。所谓全生者,六欲皆得其宜也。所谓亏生者,六欲分得其宜也。亏生则于其尊之者薄矣。其亏弥甚者也,其尊弥薄。所谓死者,无有所以知,复其未生也。所谓迫生者,六欲莫得其宜也,皆获其所甚恶者,服是也,辱是也。辱莫大于不义,故不义,迫生也,而迫生非独不义也,故曰迫生不若死。奚以知其然也?耳闻所恶,不若无闻。目见所恶,不若无见。故雷则掩耳,电则掩目,此其比也。凡六欲者,皆知其所甚恶,而必不得免,不若无有所以知。无有所以知者,死之谓也,故迫生不若死。嗜肉者,非腐鼠之谓也。嗜酒者,非败酒之谓也。尊生者,非迫生之谓也。⑤

细读这段论述,会发现有两个问题令人困惑:

第一,这段论述以对子华子之言的征引领起,其中提出四个核心概念,分别是“全生”“亏生”“死”和“迫生”,其后的论述便围绕对这四个概念的解释而展开。值得注意的是,文本在解释“亏生”“死”“迫生”三个概念时,均以“所谓××者”作为引语,其中的“亏生”“死”和“迫生”三词均出自段首所引子华子之言,这在论说文中是一种常见的论说方式。可是,在“全生”部分,文本却先以“故所谓尊生者,全生之谓”的方式引出“尊生”一词,然后再以“所谓全生者”回应到子华子的论述,而且从文本最后“尊生者,非迫生之谓也”的论述看来,“尊生”才是这段文本的核心概念之一。换言之,尽管子华子使用“全生”这一概念来描述一种“六欲皆得其宜”的自然状态,但对于这段文本的书写者而言,“尊生”显然才是他习惯使用的概念。所以,为了将自己习用的“尊生”与子华子之言对应起来,他通过“所谓尊生者,全生之谓”的论述将两者加以勾连,而这种“故所谓”的表述方式更提示我们,“尊生”二字应当是一个在前文已经出现但未及充分阐释的概念,所以这里书写者才用这种解释性的表述方式对其作出进一步的阐释。

不过,无论是篇名本身,还是篇首对于“贵生”的理论分析,以及篇中对于三个事例的叙述,甚至包括《贵生》所在的整个《仲春纪》,都没有出现“尊生”这一概念,这使得文本中具有指向性的“故所谓尊生者”句变得没有着落;而在衍生型文本中,这种现象常常是由于对既有文本截取后未加删改所致。因此,我们有理由怀疑,《贵生》篇中的这段论述系截取自另一文本,其所言实际均另有所指,并不是书写者基于《贵生》篇自身的理论分析和所举事例而作出的总结。

第二,更重要的,我们知道,《吕氏春秋》的基本体例是所谓“理”与“事”的对应,其所言之“理”一般都有“事”作为佐证。就《贵生》篇末的这段议论而言,其所言之“理”包括了“全生”“亏生”“死”和“迫生”四种境界,其中尤以“迫生不若死”的论述着墨最多。因为“生”与“死”本来就是一对矛盾,在以“全生”为最高境界的理论体系中,却将彻底否定“生”的“死”置于某种生存状态之上,这显然是需要经过论证才能让读者接受的。从文本看来,书写者在这一部分确实做了充分的论述。因此,“死”虽然在四种境界中仅居第三层次,但在整个论述体系中却居于关键性的地位,是这段论述中最具创见和个性的部分。不过,这样一段从结构上看承担总结功能的论述,其“迫生不若死”的关键性论述却没有一个与之对应的“事”例来证明,篇中所举子州支伯、王子搜、颜阖都没有在“死”和“迫生”之间做出抉择,而事实上这样的例子在战国文献中又是颇为常见的,这实在是令人费解的一种书写方式。换言之,尽管《贵生》篇末的论述是以子华子之语引起,但既然在前文的理论阐释和事例列举中都完全没有涉及“死”与“迫生”的问题,则不仅篇末关于“迫死不若生”的论述显得突兀怪异,甚至对子华子之言的征引本身也是毫无意义的。

结合这两点,考虑到《吕氏春秋》自身衍生型文本的生成方式以及前文所举其文本中实际存在的“失控”现象,我们认为,与《慎人》篇末以“古之得道者”引起的议论一样,《贵生》篇末以“子华子曰”引起的这段论述也应被视为“失控的文本”。尽管其所论主题与《贵生》篇具有相关性,在结构上看也可以承担总结性的功能,但无论是相对于《吕氏春秋》全书的基本体例,还是与《贵生》篇自身主题与行文逻辑的契合度,这段论述都无法与上文形成呼应,它显然不是基于《贵生》篇的主旨以及文中所举事例自然得出的结论,而是在《贵生》篇的纂合过程中被误置、或者草率地放置在这里的。从文本生成的角度说,这是一段典型的异质性文本。

既然这段论述并不真正属于《贵生》篇,那么,我们有可能找到它的原生环境吗?它是从哪个文本中被截取而置于《贵生》篇末的呢?仅从这一文本自身的结构来看,它似乎是围绕子华子之语展开的一段解释性文字。但正如前文所言,“故所谓尊生者”的论述方式,以及“尊生”一词在论述中的反复使用又显示,子华子之语在文本中只是作为引语而存在,文本的目的不是对子华子之言加以阐释,否则它不会在子华子之语以外提出一个新的概念对其形成干扰。总之,这不是一段相对独立的解释性文本,而是一段从属于更大文本层级的议论性文本。

行文至此,读者大概已经猜到笔者的推测——这段论述虽然与其前文“鲁君闻颜阖”一段缺乏逻辑上的对应关系,但二者前后相连,存在客观上的物理联系。如果我们据此将“子华子曰”以下的论述与“鲁君闻颜阖”章视为一个整体,从而将其移置于《庄子·让王》篇的相应部分,则有这样几个现象引起我们的注意:

第一,在《让王》篇第五章“大王亶父居邠”章,先后两次出现“尊生”一词:

夫大王亶父,可谓能尊生矣。能尊生者,虽富贵不以养伤身,虽贫贱不以利累形。今世之人居高官尊爵者,皆重失之,见利轻亡其身,岂不惑者![注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第967页。

这里书写者以“能尊生者”指称大王亶父,并对“能尊生者”的人生境界进行了描述,不过,文本并没有对“尊生”这一核心概念加以解释,这就使得《贵生》篇末的论述与《让王》篇第五章之间具有了某种相关性。

第二,《贵生》篇末论述以对于“子华子”之语的征引领起,而有趣的是,《让王》篇第七章“韩魏相与侵地”所言正是子华子之事,并且在这一章也征引了子华子之言。这表明《让王》的书写者曾经接触过与子华子有关的文本,《贵生》篇末的议论与《让王》之间再次构成一种相关性。

第三,最值得注意的,是《贵生》篇末的这段论述与《让王》篇十八章之间具有超乎寻常的精准对应关系,甚至其承接于“鲁君闻颜阖”章的位置在《让王》篇中也具有高度的合理性。前文已言,从隋代以来已经有读者认为《让王》末三章标举“死节”之事与《庄子》全书主旨相悖,故陷此篇于“浅陋”“杂凑”之名。不过,一旦我们将《贵生》篇末所见子华子之言及相关论述纳入《让王》的理解视域,便会发现这十八章故事及其按章次分成的三个部分,完全对应于子华子所言“全生”“亏生”与“死”三种境界。

《让王》第一至第七章所言均为“尊生”(或谓“全生”)之事。与全篇余下的十一章相比,这七章具有一个共同特征,那就是七位“让王”者虽然地位高下不同,但都有体面而舒适的现实生活,没有一人处于困厄之中。在第三章关于善卷的故事中,善卷特别提到他“形足以劳动”“身足以休食”,[注]②③④ 郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第966、967、965~968、971~981页。需要亲自劳动的善卷尚且在身体层面如此自适,更遑论居于王侯之位的大王亶父、王子搜和昭僖侯了。至于子州支伯、子州支父和石户之友,文本虽然没有描述他们的贫富情况,但至少都没有在他们的“贫穷”方面着笔,这与下文的“穷士”系列表现出显著差异。《让王》在第五章中对这一类型的“让王”者进行了一个整体性的概括,即所谓“虽富贵不以养伤身,虽贫贱不以利累形”。②换言之,虽然在战国秦汉时期的多数文本中,超然自适、遗世独立的“让王”者似乎总是与“安贫守约”的穷士形象结合起来,但《让王》恰恰认为,“尊生”原本与贫、富无关,适性自然绝不是“穷士”的专利,上至君王,下至庶人,只要在观念上真正建立起“全生”的观念,都可以成为“能尊生者”。因此,《让王》虽然题名“让王”,但其要旨却并非强调“让”,“让”只是一种心境,有了“让”的心境,仍不妨在现实生活中居于王侯之位。这正是《让王》首章言“唯无以天下为者,可以托天下也”、第五章叙述亶父“遂成国于岐山之下”、第六章言“若王子搜者,可谓不以国伤生矣,此固越人之所欲得为君也”的原因③——“让王”不是要否认王权,而是要重塑王权。

至于《贵生》篇末的论述,同样将“全生”列为“生”的第一境界。在对“全生”的阐释中,文本称之为“六欲皆得其宜也”。既然所有的欲望都可以得到满足,这就说明“全生”的状态本身并不强调节欲,相反,“全生”应该是一种基本欲望均可得到满足的自在状态。如果我们用这一标准来衡量《让王》篇所列十八章故事的话,可以发现,只有第一至第七章符合“全生”的状态——原因如前所言,他们都不依赖于节欲的生活方式,或者说,贫或富根本不是这七章关注的问题;相反,这七章中塑造的人物虽然“让王”,但都维持着一种自适、自足,甚至富贵的生活,这显然是最令人心向往之的一种生存状态。

《让王》第八至第十五章都属于“亏生”之事。在这八章中,《让王》塑造了颜阖、子列子、屠羊说、原宪、曾子、颜回、中山公子牟和孔子八个形象,他们虽然地位、贫富各有不同,但也有一个重要的共同点,那就是都过着一种节欲的生活。与前七章不同,这八章无一例外地描述了他们困窘的生活境遇,例如颜阖“守陋闾,苴布之衣而饭牛”,子列子“穷,容貌有饥色”,屠羊说“居处卑”,原宪“环堵之室,茨以生草;蓬户不完,桑以为枢;而瓮牖二室,褐以为塞;上漏下湿”,曾子“缊袍无表,颜色肿哙,手足胼胝。三日不举火,十年不制衣,正冠而缨绝,捉矜而肘见,纳屦而踵决”,颜回“家贫居卑”,孔子“七日不火食,藜羹不糁,颜色甚惫”。④而所有故事的叙述模式都是:尽管面临如此困窘的境遇,但无论是面对王侯的“遗粟”,还是面对友人的倨傲,甚至是弟子的问难,他们都表现出一种自适、快乐的态度,这使他们也都被称为“有道之人”。不过,从《让王》对他们困窘境遇的描述看来,这种“自适”是以生理上各种欲望的牺牲为代价的。如果说颜阖、屠羊说、颜回的生存状态尚属于一般意义上“穷士”的话,那么原宪、曾子的生存状态显然已经越过了一般人能够承受的范围。文本也有意通过他们物质生活的极度匮乏与精神生活的丰富之间的对比,来彰显他们所达到的“有道”境界。

在这部分,有两个人物特别值得注意:一个是颜阖。《让王》称其“真恶富贵者也”,这句话在《贵生》中作“非恶富贵者也,由重生恶之也”。后者看起来似乎更加合理。[注]奚侗即以《贵生》篇校改《让王》,王叔岷亦认为“奚说是”。窃以为奚、王二氏均未注意到《让王》篇内部三种人生境界的区分,故误取“尊生”之例以校“亏生”之文。王叔岷:《庄子校诠》,第1130~1131页。但在颜阖故事的整体语境中实颇令人费解——在颜阖故事中,鲁君并非如列子故事中的郑子阳一样,被塑造为昏君的形象;相反,他实际上具有某种礼贤下士的明君意味,这一点与上文主动“让王”的尧、舜是类似的。但是,与子州支伯、善卷等人不同,颜阖正面临现实的生存困境,他的“苴布之衣”和善卷的“冬日衣皮毛,夏日衣葛絺”形成了鲜明的对比。在这种情势下,面对君主的礼贤下士,如何理解颜阖的拒绝?《贵生》称“世之人主多以富贵骄得道之人”,将颜阖的拒绝归因于君主的骄横,但这在颜阖故事中并不能找到实际依据;而《让王》中“真恶富贵者”的解释虽然看来怪异,但结合上文“能尊生者,虽富贵不以养伤身,虽贫贱不以利累形”的论述,我们能够体会到,这里《让王》显然有意塑造颜阖不同于大王亶父的一种形象——对于颜阖来说,并不是因为鲁君的善恶,甚至是时势的治乱而导致其拒绝入仕,而是他从根本上反感那种富贵的生活方式,这使得他在个人价值的坚守方面较前七章更显坚定。但事实上,节欲本身也成为他的牵累和障碍,“富贵”似乎成为他畏惧的对象,与前七章中“全生”的高士相比,境界不免低了一层。

这部分另一个值得注意的人物是中山公子牟。他本为万乘公子,但刻意“隐岩穴”,[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第980、980、989页。这就使他的行为具有了更鲜明的节欲色彩。而《让王》描述他“身在江海之上,心居乎魏阙之下”的矛盾心境,同时主张“不能自胜则从”,这些都显示出“节欲”并不是通往“道”的必经之路,甚至还可能南辕北辙。在“穷”中能“乐”固然是一种可贵的境界,但在“通”中能保持心境平和、“不以养伤身”同样是一种难得的能力。在第十五章讲完孔子故事后,《让王》篇提出了“所乐非穷通”的命题,似乎也是对这一部分所举“穷士”事例的一种总结——他们的品格令人尊重,但在境界上显然不是最高层级。如果考虑到这部分所举多为儒家士人的话,则这种境界上的区隔似乎也就带有某种学派相争的色彩了。

而有趣的是,在《贵生》篇末所见论述中,子华子恰以“亏生”为第二境界,在其后的论述中文本指出,所谓“亏生”,是“六欲分得其宜也”。换言之,在某些主客观条件的限制之下,当“六欲”无法完全得到满足时,就需要通过对于部分欲望的节制来换取次一境界的生存维持,而这时就要面临“六欲”的选择问题。所谓“其亏弥甚者也,其尊弥薄”,“六欲”有轻重之别,如果不能明辨轻重,所“亏”者过重,则距离“尊生”的境界就越远。这也是此段前文所论“随珠之重”的内涵:物欲是“六欲”之轻者,而人生的独立、自由才是“六欲”之重。对于圣人而言,当“六欲”无法完全满足时,唯有牺牲“物”欲,方得完身养生。不过,通过对于“物”欲的节制虽然可以换取一定的人生自由,但终究无法臻于“全生”状态——毕竟作为生理基础的身体及其欲望的满足,本身也是“全生”的题中应有之意,特别是当客观条件并未将“物”与个人自由完全对立起来时,对于“物”欲的节制甚至会成为画蛇添足的无益之举,中山公子牟的刻意隐处便是这样一种“重伤”之举。[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第980、980、989页。

应该说,与“全生”的理想状态相比,“亏生”是多数人的日常状态,是在物质欲望和精神自由之间不断权衡、选择的状态。如果我们以“亏生”的标准来衡量《让王》十八章,则可以发现,正好是第八至第十五章与之相合。特别值得注意的是,“子华子曰”这段论述正好接在颜阖故事之下,而颜阖故事正是“尊生”与“亏生”的分界之处。从这个意义上说,“子华子曰”的这段论述不仅在内容上与《让王》具有高度的相关性,同时在结构上也与《让王》的内部结构完全相合。

《让王》末三章属于“迫生不若死”之例。关于北人无择、卞随、瞀光、伯夷、叔齐五人之“死”事,与《让王》前文所言“重生”之旨看起来大相径庭,在《庄子》全书中也十分罕见,故历来为学者所质疑。郭象注认为凡此诸人之行虽过于着迹,不可谓圣人境界,但毕竟可以“起高让退远之风”,砥砺贪俗,故亦有其价值。[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第980、980、989页。《经典释文》所见“答曰”以及吕惠卿《庄子义》大抵皆循其说。不过,这些解释过于取巧,并未触及“死”与“重生”之间的核心矛盾,故郭象注亦言:“其事虽难为,然其风少弊,故可遗也”,认为“死节”之事固难能可贵,但终究有失偏颇,从《让王》篇的整体意旨考虑,实可径行删削,显然郭象也认为这几章在文本中是颇显冗余、突兀的。

此五人的选择在《让王》篇中是否具有合理性呢?我们不妨通过文本自身的叙述方式来寻找这一答案,而北人无择的选择是我们认识这一问题的重要切入点。与卞随等四人的境况相比,北人无择的故事非常简单,“舜以天下让其友北人无择”,这与前四章中尧让子州支父、舜让子州支伯、善卷、石户之农的情节完全相同,以至于《吕氏春秋·离俗》直接将北人无择之事接于子州支伯事之后,写作“舜又让其友北人无择”。[注]许维遹:《吕氏春秋集释》卷十九《离俗览》,第510、511页。可是,一旦我们细读北人无择对舜的答辞,就会发现他与其他几位“让王”者的关注点并不相同。对于子州支父来说,他并不排斥担任君王一事,所谓“以我为天子,犹之可也”,对于真正达到“全生”境界的有道之士而言,贫富、穷通原本就不是问题,故为天子亦无可无不可之事,唯“适有幽忧之病”,故不愿以天子之事劳身。对于子州支父、子州支伯而言,他们并不视尧、舜之让为无理之事,故“让王”也完全没有影响他们的正常生活。

至于善卷、石户之农则有所不同。《让王》在这两章的叙述中着重突出了两人对于舜“让王”态度的评价,善卷感叹“悲夫,子之不知余也”,石户之农则“以舜之德为未至也”。显然,他们不仅自己对于王位毫无兴趣,而且对于舜“让王”之事也有所非议,认为这是舜自身道德未足的体现。出于这一考虑,他们对于生活在这样一个君主的治域之中也不再有安全感,因此,由于舜的让王,他们分别选择了“去而入深山”和“携子以入于海”,都改变了原有的生活方式。与子州支父、子州支伯相比,他们虽然仍可称为“全生”,但似乎已心有着迹,在境界上稍逊一筹。

至北人无择则更为不同。同样面对舜的“让王”,他有两个关注点与子州支父等不同。首先,他对舜本人的王位获得方式并不认可:“异哉后之为人也,居于畎亩之中而游尧之门”,[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第984、986~988、965页。在这一表述中,“居畎亩之中”被视为高洁之事,而“游尧之门”则被视为失德之举,换言之,在北人无择的观念中,境界之高低与出处之选择有必然的联系,只有保持处士之身,方可全生养性。这一看法显然与子州支父、大王亶父有所不同。而更进一步,北人无择更将“让王”视为一种侮辱性行为:“不若是而已,又欲以其辱行漫我。”这是子州支父等人并未感受到的情绪,也是导致北人无择做出自沉选择的关键原因。在他看来,被舜视为可“让”之人,这已经是对他自身境界的一种质疑,而对于一个看重出处之节的士人来说,这成为他的奇耻大辱,遂选择自投清泠之渊。由此可见,北人无择故事的叙述虽然简略,但在与子州支父等数章的比读中,仍显示出其内在合理性。《吕氏春秋·离俗》将北人无择、卞随、务光与舜让石户之农事缀合为一体,并称“其视天下,若六合之外,人之所不能察”,[注]许维遹:《吕氏春秋集释》卷十九《离俗览》,第510、511页。严格说来也是“失控”的文本。[注]郭象在“汤将伐桀”章的注文中即认为《吕氏春秋·离俗》对于卞随、务光的评价并不合理。可参郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第986~987页郭象注。

理解了北人无择,再看最后两章的描述,文本在叙述他们的临终心境时,均着意刻画其深感受辱之情:“吾生乎乱世,而无道之人再来漫我以其辱行”“吾不忍久见也”“今天下暗,殷德衰,其并乎周以涂吾身也”,[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第984、986~988、965页。正是这种深切的耻辱感,使他们无颜苟活于世间。在文本的叙述中,北人无择等五人的选择具有浓厚的悲剧性:一方面,他们自身在境界上并不能够与子州支父等真正“无以天下为者”相比,[注]郭庆藩:《庄子集释》卷九下《让王》,第984、986~988、965页。“天下”对于他们来说是一份不可承受之重,是阻碍他们实现个人自由的藩篱;另一方面,他们又具有深切的耻辱感,无法说服自己在耻辱中苟活下去。在这些故事的叙述中,“死”成为他们不得不做出的选择。尽管这一选择不容易为人所接受,但在《让王》整个的行文逻辑中,他们作为文本的最后一个层次,仍具有其内在合理性。

而在《贵生》篇末所见论述中,文本对“迫生不若死”的观念进行了充分的论述。它通过对“尊生”的解释回应了读者的质疑:既然尊生是为了适性,那么,如果生活的每一天都让人感到本性受困、受辱,此时“生”本身就成为了“尊生”的牵累,在这种极端情势之下,“迫生”反而成为最大的害生,而“死”则至少成为一种平静的解脱。值得注意的是文本对于“死”的描述,它并不以“死”为生命的终结,反而说“死”是“无有所以知,复其未生”,也就是回复到“未生”的状态,这是非常典型的“庄子式”的认知——“死”不是生命的终结,而是自然存在方式的回归。[注]《庄子·大宗师》论死生曰:“孰能以无为首,以生为脊,以死为尻,孰知死生存亡之一体者,吾与之友矣。”郭庆藩:《庄子集释》卷三上,第258页。《贵生》篇末论述对于“迫生不若死”的阐释,不仅在内容上与《让王》末三章相对应,而且在思想层面也与北人无择等五人的言行恰相吻合。

至此,我们可以对《贵生》中这段议论与《让王》之间的关系做出一个基本判断了。尽管我们无法论证《贵生》系钞录自《让王》,因为它们两者之间也许还间隔了其它的同类型文本,而《让王》自身似乎也是一个衍生型文本,其中的部分叙述也许是从有关子华子、列子的文本中截取而来,至于颜阖、孔子、卞随、瞀光、伯夷、叔齐的相关叙述更显然是有所援据,但难以否认的是,《贵生》篇末关于“全生”“亏生”“死”与“迫生”的这段冗余的论述的确与《让王》十八章故事之间存在着密切的对应关系。无论是“尊生”二字、“子华子”之言与《让王》的对应,还是这种整体结构上的契合关系,上述所举三点相关性中的每一个都可以被独立质疑甚至推翻,但三者结合起来,显然我们很难再用“偶然”来加以解释。因此,虽然我们无法举出古本《让王》的版本实例,但基于以上的分析,特别是考虑到《吕氏春秋》作为衍生型文本的生成方式,我们认为,见于《吕氏春秋·贵生》篇末的这段论述,即从“子华子曰”至“非迫生之谓也”的整段文字,应是《庄子·让王》“夫生者,岂特随侯之重哉”句后的脱文。从《经典释文》所引“或曰”之疑惑,以及《经典释文·庄子》不见关于这段文字的任何释义看来,这段佚文的脱落似乎早在隋唐时期就已经发生了。

关于《让王》的争论也许还会持续下去,本文只是基于衍生型文本的生成理论进行的一次试验性研究。事实上,无论《贵生》篇末的这段论述是否确系《让王》篇佚文,仅从《吕氏春秋》对于“鲁君闻颜阖”“孔子穷于陈蔡”等故事的改写来看,关于战国秦汉衍生型文本的生成研究都将为我们重新认识这批文本的书写方式、文学价值,以及战国秦汉时期的知识传播、文本流传等问题打开一道新的大门,是一个值得期待的学术领域。