官印与地名——“慎阳”及相关地名变迁的传说与史实

张伟然 蔡允贤

(复旦大学 历史地理研究中心,上海 200433)

地名作为一种社会资源,在相当大程度上起源于约定俗成。然而,在社会生活中,地名有多种存在形态。诸如正式地名,简称、俗称、雅称等等。这就有对它进行规范和管理的必要。中国古代对于地名历来都很慎重,经常有对它加以整饬之举。经官方正式认定的地名,既有档案文书加以认定,通常也会通过地方官印而昭示公众。

显而易见,各色地名林林总总,能获得官方认定的地名只能是一部分。此外,一些地名的正式写法就取决于历史传承,以及对于其得名所自的考定。中国拥有右文稽古的传统。在古代关于地名的文化中,对于地名意义的考索往往会转化为对于地名用字来源的追问。

可是地名作为一种语言景观,它具有文字和语音两方面属性。汉字作为象形文字,又有音形义三方面功能。因此,通过汉字表现出来的地名,总会让人从音形义三方面产生联想。每当遇到一些来源无可索解,亦即其用字的音形义并不匹配时,一味地按汉语习惯加以想象就会显得穿凿过度。

汉晋之间“慎阳”县的情况便是如此。该县因慎水而得名。后人对于“慎”字的由来无法理解,便传说“慎”字本作“滇”,是东汉时地方官失印重刻时失误所致,由此形成大量的伪史料。虽然这些伪史料到了清中叶以后在史学著作中逐步得以正本清源,但留在字书里的相关记载却到现在仍然谬种流传。这一问题迄今未引起学界注意。本文对此加以探讨,希望借此揭示出古代地名文化发展中的某些规则,并为解读历史资料、开发文化资源提供一些参考。

一、 问题的缘起

《汉书·高惠高后文功臣表》载有“慎阳侯乐说”,颜师古注曰:“字本作滇,音真,后误作慎耳。”[注]班固:《汉书》卷十六《高惠高后文功臣表第四》,北京:中华书局,1974年,第599页。“慎阳”在《汉书·地理志》中属汝南郡,应劭注曰:“慎水出东北,入淮。”颜师古亦有注云:

慎字本作滇,音真,后误为慎耳,今犹有真丘、真阳县,字并单作真,知其音不改也。阚骃云,永平五年失印更刻,遂误以水为心。[注]《汉书》卷二十八上《地理志上》,第1563页。

由于与“慎阳”相关的史实也见于《史记》,颜师古之后,司马贞在作《史记索隐》时,《高祖功臣侯者年表》中的“慎阳”名下也出现了与上引颜注基本相同的内容:“阚骃云:合作‘滇阳’,永平五年,失印更刻,遂误以‘水’为‘心’”;并补证云:“《续汉书》作‘滇阳’也。”[注]司马迁:《史记》卷十八《高祖功臣侯者年表第六》,北京:中华书局,1974年,第953~954页。

阚骃为北凉学者,其事迹见于《魏书》卷五十二本传。阚氏为敦煌人,世居西土,先后仕北凉、北魏,传称其“博通经传,聪敏过人”,著书多种,而与地理相关的只有“撰《十三州志》,行于世”。[注]魏收:《魏书》卷五十二《阚骃传》,北京:中华书局,1974年,第1159页。显然,颜师古、司马贞所引如果系阚氏所言,当出于此书无疑。

《十三州志》在《隋书·经籍志》中有著录,十卷。[注]魏徵等:《隋书》卷三十三《经籍二》,北京:中华书局,1974年,第985页。两《唐书》著录为十四卷[注]刘昫等:《旧唐书》卷四十六《经籍志上》,北京:中华书局,1974年,第2015页。欧阳修、宋祁撰:《新唐书》卷五十八《艺文志乙部》,北京:中华书局,1974年,第1504页。,很可能是分卷有所变化。该书在《水经注》及唐宋人的征引中或称《土地十三州志》、《十三州地理志》、《阚骃地理志》等,出现频率相当高。然而在宋以后的目录学著作中,除《通志·艺文略第四》外[注]郑樵:《通志》卷六十六《艺文略第四》,北京:中华书局,1987年,第781页。,均无著录。显然自北宋以后,该书已经散佚。清代以来出现了多种《十三州志》的辑本,其中以清末张澍的辑本流传较广。张澍的辑本中收录有此条[注]阚骃撰,张澍辑:《十三州志》,《丛书集成》本,第44页。,出处为“汉地理志”,显然即上引《汉书·地理志》颜注。既然如此,颜、司马两家所本“阚骃云”的原貌,已不得而知。

司马贞所引《续汉书》为西晋司马彪所撰,该书自范晔《后汉书》问世后渐佚,仅八志得以流传,即今通行本《后汉书》末尾的三十卷。然而其中《郡国志》所载汝南郡下,亦作“慎阳”而非“滇阳”。[注]司马彪撰,刘昭注补:《后汉书》志第二十《郡国二》,北京:中华书局,1974年,第3424页。该书纪传今有辑佚本,其中未见关于“滇阳”的记载。[注]周天游辑注:《八家后汉书辑注》,上海:上海古籍出版社,1986年。揆之情理,该书中《郡国志》之外的相关记载作“滇”而不作“慎”的可能性其实很渺茫。

这里面就出现两个问题:其一,“慎”字是否本应作“滇”?其二,“永平五年失印更刻”时,误将“慎”字的偏旁刻错,究竟有无其事?虽然上引诸史料言之凿凿,之后唐宋乃至明清间人对此也深信不疑,但从现存史料看来,这两点似乎都很难证实。众所周知,很多故实误传、乃至伪史料,往往可以反映一些特定的时代背景。既然如此,在这两个问题背后,又隐藏着一些怎样的历史观念?

笔者认为,这中间其实是一个地名用字的问题。关于地名用字,学界的研究已有很多,但大多数是针对当代,就历史时期极少讨论。[注]关于历史时期地名学的讨论,以孙冬虎、李汝雯《中国地名学史》(北京:中国环境科学出版社,1997年),华林甫《中国地名学史考论》(北京:社会科学文献出版社,2002年)、《中国地名学源流》(北京:人民出版社,2010年),牛汝辰《名实新学:地名学理论思辨》(北京:中国社会出版社,2015年)诸书较为集中,但其中均偏重地名的命名机理,而缺乏地名用字规则的内容。以下试分四节展开,先分析上述史料所涉及的具体史实,然后对古代地名用字的规则加以探讨。

二、 两汉资料中的“慎阳”

“慎阳”因慎水而得名。慎水今名慎水河,其流域范围位于东经114°11′~114°53′、北纬32°16′~32°48′,主要在今河南省正阳县境。《水经·淮水注》云:“淮水又东合慎水。水出慎阳县西,而东径慎阳县故城南,县取名焉。”[注]王先谦:《合校水经注》卷三十《淮水注》,光绪壬辰思贤讲舍刊本,第5页。由于两者地理位置相切,又符合中国传统以山南水北为阳的命名规则,显然这一说法的合理性是毋庸置疑的。

“慎水”作为地名见于史籍,最早的是上引应劭为《汉书·地理志》所作的注。此前《史》《汉》中均只有“慎阳”,已见于上引。这也是目前所见关于“慎阳”的最早史料。后汉的资料除《郡国志》外,《后汉书》卷五十三《黄宪传》云:“黄宪字叔度,汝南慎阳人也”;同卷又叙及“颍川荀淑至慎阳,遇宪于逆旅”;卷八十三《逸民列传》载:“戴良字叔鸾,汝南慎阳人也。”这些资料中,“慎阳”的写法均无异说。

上引司马贞《史记索隐》中有“《续汉书》作‘滇阳’”之语。然而,作为《续汉书》部分内容的《郡国志》中明明作“慎阳”,这一写法的版本依据至少可追溯至南宋;并且同样依据有后汉原始资料撰写成书的《后汉书》中一律作“慎阳”。由此可知,司马贞所谓“《续汉书》作‘滇阳’”即使不说全无凭据,至少不是一个正常的状况。

颜师古在《汉书》注中反复表明“慎字本作滇”,并引阚骃之说,谓“永平五年失印更刻,遂误以水为心”。现在的考古发现已足以证明,这一说法其实也是没有历史依据的。

两汉时期的官印一般使用在封泥上。汉代汝南郡的封泥,早在清末民初就有零星发现。2005年前后,河南省平舆县发现了一批汉代的封泥,总数逾千枚。从文字、形态类型及所涉官制判断,这批材料的时代从秦、西汉绵延至新莽以后,而以东汉为主,下限不早于东汉末年。大部分为县级政区官名。东汉汝南郡所辖37个县悉数出现,郡外地名则甚为少见。

这批封泥所涉职官完全不出行政系统范畴,且集中发现于一处;出土地点在平舆县古槐镇射桥乡古城村。上海博物馆古玺印研究专家孙慰祖先生经实地考察后判定,这批材料应系中央政府下行和各地官员上行简牍文书的封检所遗;发现地为一处汉代建筑遗址,应属于汉代汝南郡署的范围。数年前,当地专家已将这批材料中的1093件连同一些相关研究论文辑为《新出汝南郡封泥集》一书正式出版。[注]王玉清、傅春喜:《新出汝南郡封泥集》,上海:上海书店出版社,2009年。

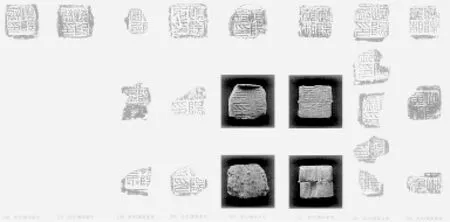

该书集录到两汉时期与“慎阳”相关的封泥18枚(如图),其中断代为西汉的有“慎阳丞印”1枚,“慎阳国丞”3枚,“慎阳尉印”1枚,凡5枚;断为东汉的有“慎阳丞印”3枚,“慎阳侯相”4枚,“慎阳长印”6枚,凡13枚。[注]分别见《新出汝南郡封泥集》,第118、119、166、73、167页。

将这批材料与传世史料进行比对,不难发现,封泥作为地方官印使用的遗迹,其中所反映的各种信息的即时性,大为传世文献资料所不及。其中最明显的是,东汉的封泥有“慎阳侯相”4枚,活生生地表明东汉曾一度存在“慎阳侯国”,而传世资料对此全无反映。

当然,也不能奢望所有重要信息在考古材料中得以完整地留存。据《汉书·高惠高后文功臣表第四》,高帝十一年(前196年)十二月封乐说为“慎阳侯”,至武帝元狩五年(前118年),其孙买之坐铸白金弃市,国除。直到宣帝元康四年(前62年),六世孙乐通复家。而在反映西汉末年政区状况的《汉书·地理志》中,慎阳非复侯国。照理,西汉时期应该有“慎阳长”、“慎阳侯相”之类的职官,但在这批封泥中,均未出现。

其中有两点值得注意:一是在所有这些资料中,地名“慎阳”的写法一以贯之,均作“慎”,左边的“心”旁十分清晰。二是这一写法自西汉已然。就是说,上引“永平五年失印更刻,遂误以水为心”的说法属于无源之水,找不到事实依据。

或者有人认为,“永平五年失印更刻”的,不是这批封泥中出现的“丞”、“尉”等佐贰官,而是主官“慎阳长”的印。东汉初年马援曾注意到“即一县长吏, 印文不同”,例如,“城皋令印,‘皋’字为‘白’下‘羊’;丞印‘四’下‘羊’;尉印‘白’下‘人’,‘人’下‘羊’”,由此他担心“恐天下不正者多”;考虑到“符印所以为信也”,他上奏要求“所宜齐同”。[注]《后汉书》卷二十四《马援传》注引《东观记》, 北京:中华书局,1974年,第839页。表面看,这条史料可以为如今未见的永平五年前的“慎阳长”印的写法提供一些想象空间。然而,马援举以为言的,恰恰是个特例。从规则上讲,是“所宜齐同”的。马援上奏后,朝廷非常重视,“事下大司空正郡国印章”。这可以反映普遍的状况。目前所见“慎阳”各种官印中地名用字均无异写,正是当时现实生活的常态表现。

特别要说明的是,马援奏请“正郡国印章”因“所假伏波将军印”书“伏”字“犬外向”而起,事在建武十七年(公元41年)。[注]《后汉书·马援传》注引《东观记》,第844页。时过才二十年,永平五年(公元62年)“失印更刻”还“误以水为心”,就情理而言也是不太可能之事。

由此不难看出,颜师古、司马贞一再征引,并称由阚骃记录下来的所谓“慎阳”的“慎”是“失印重刻”而“误为水为心”云云,不过是一个缺乏事实依据的民间传说。

为什么会出现这样一个传说?众所周知,民间传说都有其特定的历史背景。上引传说出现于南北朝时期,将故事的时代上溯至东汉,其实反映了当时人的焦虑。正是在南北朝时代,“慎阳”县名中的“慎”字出现了问题。

三、 从“慎阳”到“真阳”: 南北朝的变化

魏晋以后,“慎阳”在史料中出现的频率骤减。自晋至唐的正史纪传中不曾出现关于“慎阳”的记载。这一时期的史料中,“慎阳”县名除见于《宋书·州郡志》、《南齐书·州郡志》及《晋书·地理志》外,较集中的便是出现于《水经注》,凡六处。其中《淮水注》出现两处,另四处见于《汝水注》。

正是从《宋书·州郡志》开始,“慎阳”的写法出现了问题。该志于豫州汝南太守所辖“慎阳令”下,注曰:“汉旧县,《永初郡国》及《徐》并作真阳”。其中,《永初郡国志》反映的是刘宋初年(420~422年)的政区状况;《徐》指徐爰纂修的《州郡志》,其断限止于大明(457~464年)之末。[注]胡阿祥编著:《宋书州郡志汇释》之“代序”,合肥:安徽教育出版社,2006年,第3~4页。沈约《宋书·州郡志》自谓“大较以大明八年(464年)为正”,而大明总共只有八年,就是说,其断限与《徐志》基本上一样。可是,对该县的写法却出现了“真阳”与“慎阳”之异。

此外,《宋书·州郡志》中还有两处“真阳令”,其一属南豫州汝南太守,另一处属司州南汝南太守。据胡阿祥先生研究,上引“慎阳”地在今河南正阳县北,即汉旧县所在;而两处“真阳”均确址无考,推测其地分别约当今河南潢川县及其周边一带,以及今河南信阳市、湖北安陆市一带。[注]《宋书州郡志汇释》,第108、97、164页。

令人难以理解的是《宋书·州郡志》对豫州汝南郡“慎阳令”的写法。就目前材料来看,它属于孤证。比它时代早的《永初郡国志》,和与它断限基本上相同的《徐志》均写作“真阳”;同在《宋书·州郡志》中,从这里侨置出去的也作“真阳”。《宋书》卷八十六《刘勔传》载太宗以式宝为“辅国将军,陈、南顿二郡太守,真阳县男,食邑三百户”;此中,南顿郡帖治陈郡,而陈郡所领项城、西华、谷阳、长平四县除谷阳外均为西汉汝南郡旧县,显而易见,式宝所封“真阳”应该系“慎阳”改写所致。

笔者认为,《宋书·州郡志》中的“慎阳”并非沈约照版籍实录,而是采用了一种保守、过时的书写形式。沈约是文士,他在《州郡志》中感慨“地理参差,其详难举,实由名号骤易,境土屡分”,以致“千回百改,巧历不算”。他的做法是“以班固马彪二志、太康元康定户、王隐《地道》、晋世《起居》、《永初郡国》、何徐《州郡》及地理杂书,互相考覆”;由此形成四条体例:“自汉至宋,郡县无移改者,则注云‘汉旧’。其有回徙,随源甄别。若唯云‘某无’者,则此前皆有也。若不注置立,史阙也。”由于“慎阳”县建置一直存在,位置也没有发生变化,因此,他将其归入第一种处理。既然如此,对于县名他便采取了自汉至晋的传统写法。同时为了审慎,他在注里说明“《永初郡国》及《徐》并作真阳”。显而易见,《永初郡国志》和《徐志》中的写法才是当时官方档案中的原始形态。

南齐由于疆域的关系,之前豫州汝南郡的“慎阳”县在《南齐书·州郡志》中已不复存在。该志中司州汝南郡、郢州武昌郡均辖有“真阳”县,后者注谓“《永明三年户口簿》无”。显然这两处都是侨置。此外,益州北阴平郡下倒是有“慎阳”县,《旧唐书·地理志》剑州阴平县下注曰:“晋流人入蜀,于县置北阴平郡。”可见此处活动着一批晋代慎阳县籍的移民后裔,他们保留着的是晋代对该地名的书写形式。一些较古老的文化特征通过移民而在异地得以遗存,在文化地理学上是一个相当普遍的现象,术语谓之“文化区的边缘孑遗”。至于文化区的中心地域,其文化特征自然较为时新。就“慎阳”县名而言,“真阳”无疑是较时新的写法。

不光南朝,此时北朝文献中也普遍将“慎阳”写成了“真阳”。《魏书·地形志》无一“慎阳”,而有四个“真阳”,分别隶属豫州义阳郡、城阳郡,西淮州淮川郡,郢州安阳郡。此外义阳郡安阳县下有注云:“后汉属汝南,晋罢,后复属。有真阳城。”[注]《魏书》卷一百六中《地形志中》,第2534页。该志的情况较为复杂,所列并非同一时间层面的建置,而是将前后不同时期的建置叠加在一起。豫州义阳郡注云:“永安三年(530年)置郢州,天平四年(537年)罢州置”;后文又开列辖有安阳、城阳、汝南三郡的郢州;论者以为“疑与之实同一地”[注]牟发松等:《中国行政区划通史·十六国北朝卷》,上海:复旦大学出版社,2016年,第549页。,甚为有理。豫州义阳郡所辖之“真阳”县,即《隋书·地理志》汝南郡真阳县地,在今河南正阳县北。城阳郡太和三年(479年)置,后罢,地望不可考;但它是以南齐司州降民七千余户内徙而置的,其“真阳县”得名显然与上引《南齐书·州郡志》司州汝南郡真阳县有关。淮川郡治白苟堆,地在今河南正阳县东南(今息县白土店);《太平寰宇记》谓之“本汉慎阳县地”[注]乐史撰、王文楚等点校:《太平寰宇记》卷十一《河南道十一》,北京:中华书局,2007年,第204页。,无疑其所领“真阳”县即当地旧名“慎阳”易形所致。

《隋书·地理志》所载真阳县,注谓:“旧置郢州。东魏废州,置义阳郡。后齐废郡入保城县。开皇十一年废县。十六年置县,曰真丘。大业初改曰真阳。”[注]《隋书》卷三十《地理中》,第838页。个中信息正与前引颜师古所谓“今犹有真丘、真阳县”相合。

以上所述为地理志系统。这一系统的资料特点是需尽量反映当时的现实状况,因而在晋代以后,“慎阳”县名较普遍地为“真阳”所取代。此时较特殊的是《水经注》,该书六处叙及“慎阳”,无一作“真阳”。这当然是因为郦道元作注一般都是引用已有文献追述往古,其中对地名的新近变更自然是不很敏感的。

四、 宋明至清: 地名由传讹而返真

自隋代混一南北,将南北朝多处“真阳”县归并以后,直到清初,该县所隶州府有所变迁,而县名的写法一直相当稳定。该县在唐代属蔡州,郡号汝南。《旧唐书·地理志》云:“真阳,汉慎阳县,隋为真阳。载初元年改为淮阳,神龙元年复。”[注]《旧唐书》卷三十八《地理志》,第1435页。《新唐书》卷三十八《地理志》所载相同,第989页。宋代仍隶蔡州。[注]脱脱等:《宋史》卷八十五《地理一》,北京:中华书局,1974年,第2116页。金代割属息州。[注]脱脱等:《金史》卷二十五《地理中》,北京:中华书局,1974年,第596页。元仍之。[注]宋濂等:《元史》卷五十九《地理二》,北京:中华书局,1974年,第1406页。明初一度省并,后复置,属汝宁府。《明史·地理志》载:“洪武四年省入汝阳县,景泰四年置真阳镇巡检司于此。弘治十八年十二月仍置县,而徙巡检司于县南铜钟店,仍故名。寻废。”由此可以看到,在“真阳”废县以后,该地名仍以县以下小地名的形式得以保存。

入清以后,该县仍名“真阳”,雍正元年更名“正阳”。更名原因,在当时显然属于人所共知,因而诸史籍均未明言。就连嘉庆《正阳县志》都是一笔带过,“雍正元年改为正阳”[注]彭良弼纂修:《正阳县志》卷一,嘉庆元年刻本,第1页。,而不言其他。倒是安徽《颍上县志》对此有所解释:“真阳即今河南汝宁府正阳县,因敬避宪皇帝庙讳下一字右畔,改‘真’为‘正’,与直隶真定府改为正定府同也。”[注]颍上县地方志办公室整理:道光《颍上县志》卷一,合肥:黄山书社,2008年,第11页。自此该县名延续至今。

有意思的是,作为慎阳得名所自的慎水,自宋以降,尤其宋明之间,其名称却在一些志书中渐渐地变得不稳定起来。

本来,在“慎阳”被改写为“真阳”之前,该水一直被写作“慎水”,从无例外。此水不见于《史》《汉》及以前典籍;《说文》释“慎”曰“谨也,从心,真声”[注]许慎撰,段玉裁注,许惟贤整理:《说文解字注》第十篇下,北京:中华书局,2013年,第507页。,也并未将其当作水名。该水最早见于史籍为《汉书·地理志》应劭注,上文已述。《后汉书》中有两处关于“慎水”的文字。《耿弇传》载“光武乘胜战慎水上,虏危急,殊死战。时军士疲弊,遂大败奔还,壁范阳”;中华书局标点本将“慎”校改为“顺”,并出校记曰:“《集解》引惠栋说,谓‘慎’《光武纪》作‘顺’。今据改。”[注]《后汉书》卷十九,第706、726页。《马武传》亦载“世祖击尤来、五幡等,败于慎水,武独殿,还陷阵,故贼不得迫及”。[注]《后汉书》卷二十二,第784页。两传所叙为同一战事。《光武帝纪》叙此事曰:“光武北击尤来、大抢、五幡于元氏,追至右北平,连破之。又战于顺水北,乘胜轻进,反为所败。”此役“士卒死者数千人,散兵归保范阳”。[注]《后汉书》卷一上,第19页。此事空间背景,完全在渤海湾西北,可见耿弇、马武两传中之“慎水”确当如《光武帝纪》所载作“顺水”,与本文所论入淮者无关。

《水经注》中多处出现了关于“慎水”的记载。《汝水注》中有两处叙及,先是“汝水又东南,汶水注之,水首受慎水于慎阳县故城南陂”;然后又有“汝水又东,与青陂合,水上承慎水于慎阳县之上慎陂”。[注]《合校水经注》卷二十一,第14、17页。《淮水注》中出现得更频繁,共四处。除上引解释“慎阳”得名一段外,还有一段较集中的描写:

应劭曰:慎水所出,东北入淮。慎水又东流,积为燋陂。陂水又东南流为上慎陂,又东为中慎陂,又东南为下慎陂,皆与鸿郤陂水散流。其陂首受淮川,左结鸿陂。……陂水散流,下合慎水,而东南迳息城北,又东南入淮,谓之慎口。[注]《合校水经注》卷三十,第5页。

这些文字中,不仅有“慎水”,还有“上慎陂”、“中慎陂”、“下慎陂”以及“慎口”,其中关于“慎”字的写法均无疑义。

尽管传为始于阚骃的“慎字本作滇”的说法在唐代引起了较广泛的注意,但唐人在叙述此水时仍采用了传统的字形。上引颜师古、司马贞也只在注文中引用这一说法,而未径改原文。两《唐书》、新旧《五代史》中均无与“慎水”相关的史实。《元和郡县志》在蔡州真阳县下著录:“慎水,出县西南二十里。”[注]李吉甫撰,贺次君点校:《元和郡县图志》卷九,北京:中华书局,1983年,第241页。

然而宋代以后形势发生了变化。一些好古之士在叙及该水时直接将其写成“滇水”。始作俑者是宋初的《太平寰宇记》。该书叙真阳县沿革云:“本汉慎阳县地,属汝南郡。梁为白狗堆戍于此,故后魏将尧雄曰‘白狗,梁之北面重镇’,即此。隋开皇十六年改置真丘县,唐初改为真阳县,以在滇水之阳为名。”之后又著录:“滇水,出县西北二十里,注入淮。”[注]《太平寰宇记》卷十一《河南道十一》,第204~205页。这显然是受到了前引“慎字本作滇”说法的引导。

尽管稍后地理总志《舆地广记》仍谨守唐人写法[注]欧阳忞撰,李勇先、王小红校注:《舆地广记》卷九,成都:四川大学出版社,2003年,第213页。,但挡不住“好古”之风到后来愈演愈烈。明人不仅直接将“慎水”改称“滇水”,还进而将县名追改曰“滇阳”。《大明一统志》卷三十一“汝宁府”下记载:“滇水,在府城南六十里,流入淮”;且声称“隋因此水置滇阳县”。[注]李贤:《大明一统志》卷三十一,西安:三秦出版社,1990年,第541页。《明史·地理志》也在“汝宁府真阳县”下注曰:“汝水在县东北,有滇水流入焉。”[注]张廷玉等:《明史》卷四十二《地理志三》,北京:中华书局,1974年,第986页。就连向称精审的清初史地名家顾祖禹,在其名著《读史方舆纪要》中,不仅著录河流时径名“滇水”,谓“汉以此名县”;还在叙真阳县沿革时称:“汉置滇阳县,属汝南郡,高帝封栾说为侯邑。东汉永平中讹曰慎阳县。”[注]顾祖禹:《读书史方舆纪要》卷五十,北京:中华书局,2005年,第2362~2363页。这无疑是据后出文献逆推的结果。

顾炎武在其抄撮而成的《天下郡国利病书》和《肇域志》中,均未叙述沿革,而在提及该水时,前者称“溳水”[注]顾炎武撰,黄坤等校点:《天下郡国利病书》第3册,上海:上海古籍出版社,2012年,第1465页。,后者称“浈水”。[注]顾炎武撰,谭其骧、王文楚、朱惠荣等点校:《肇域志》,上海:上海古籍出版社,2004年,第1121页。查前书底本,其实应释作“滇”;不过该字右边的“真”书写不规范[注]顾炎武:《天下郡国利病书》,《四部丛刊》三编景印稿本,第17册第99页。,以致今人整理时产生误读。想必后者亦复如此。不同的整理者,识读出的字两歧。这又是“慎字本作滇”说法的进一步演绎了。

不过清初以降,出现了拨乱反正的趋势。现存《明史·地理志》清钞本在叙“汝宁府真阳县”沿革时写道:“汉滇阳县,后汉曰慎阳,隋曰真阳。”[注]万斯同:《明史》卷八十《地理志二》,《续修四库全书》,第325册第380页。这一写法在王鸿绪《明史稿》的敬慎堂刻本中便得以纠正,仅称:“汉慎阳,隋真阳”[注]王鸿绪:《横云山人集·明史稿》志第十九《地理二》,敬慎堂刻本,第8册第28页。;而在后来的定稿《明史·地理志》中,这些沿革追述均遭删除,只留下上引对“滇水”的记叙。

对拨乱反正表现最彻底的是《大清一统志》。该书在清代凡三修。早在乾隆年间,该书叙“慎水”时写道:

慎水在正阳县南一里,流绕县城,东北入汝。汉置滇阳县,以此水得名。《汉志》注应劭曰:慎水出县东北,入淮。《水经注》:慎水源出滇阳县西,东流径滇阳县故城南,又东南积为上慎、中慎、下慎等陂。《元和志》:慎水出县西南二十里许。[注]和珅等:《大清一统志》卷一六八,《景印文渊阁四库全书》本,台北:台湾商务印书馆,1986年,第477册第394页。

这中间,不仅采信“慎字本作滇”的说法,在注文中将该水称为“滇水”,而且还因之而将汉代的“慎阳”县追改为“滇阳”。不过传世汉代文献写作“慎阳”、“慎水”斑斑可考,因而编者在叙述中显得十分矛盾,以致同一段文字中“慎”、“滇”并存。

到了嘉庆重修的《大清一统志》中,上引文字中的“滇”一律被改正为“慎”。[注]穆彰阿等:《大清一统志》卷二一五,《四部丛刊》续编第5册,景旧钞本,第372页。仅后文“古迹”部分“慎阳故城”条下“刘宋改为滇阳”一语未予改正[注]上引《大清一统志》,第5册第375页。,盖疏忽所致。与此同时,嘉庆《正阳县志》追述建置沿革时,对汉代的叙述也依照文献写作“慎阳”,仅在注中录有司马贞《史记索隐》“《续汉书》作滇阳”一语。[注]嘉庆《正阳县志》卷一,第1页。之后又在《补遗》中立“慎阳废县”条:“在县北四十里,自汉以来县皆治此。明宏治十八年改置今县。”[注]嘉庆《正阳县志》卷十,第30页。至此,历史总算回归了它的本相。

五、 讨论: 官印与地名的存在形式

以上分三节论述了“慎阳”、“慎水”两个地名从汉代到清代的变化过程,现在需对其中一些规则性的问题进行讨论。主要有三点:

(一) 官印与地名的关系

毫无疑问,地方官印中的地名信息,是地名在社会生活中的法律依据。地名的存在形式尽管多样,但在正式场合,特别是具有法律意义的用途中,起作用的无疑只能是正式地名。上引东汉初马援曾在奏章中写道:“符印所以为信也”,对此已经作了彻底的阐释。而上述“慎阳”、“慎水”两个地名的演变实际,对此作了事实上的呈现。

从上文分析中不难看到,“慎阳”县名的变化其实很简单:晋代以前,名“慎阳”;南北朝以后,名“真阳”(隋代一度名“真丘”);雍正以后,名“正阳”。而“慎水”的名称变化稍复杂:南北朝以前,名“慎水”;南北朝至隋唐,它在实际写作中仍作“慎水”,但当时人认为“慎字本作滇”;宋代以后,果真就有人将它写作“滇水”;到了明代,不仅人们普遍相信它本名“滇水”,还将历史上其实叫“慎阳”的县名追改为“滇阳”;直到清代考据学大兴,这才将历史上的地名正本清源,仅仅在现实中或将“慎水”写作“滇水”。

两个相互之间有密切联系的地名(“慎阳”县因“慎”水而得名),为何呈现出如此截然不同的变化?显而易见,这是因为它们的存在形式、法律效力有所不同。“慎阳”作为一个具有行政效力的正式地名,它的存在形式一直受到官方法度的保护。其律法依据就是地方官印。而“慎水”虽然也可以算作正式地名,但因这一地名形式不具有行政效力,没有法律层面的权威依据将它固定下来,其写法出现分歧就是不可避免之事。

(二) “慎阳”为何要改名“真阳”

对此,史籍中无一语加以说明。唐人在为《史》《汉》地名作注时,引用了一个相传出于阚骃的说法:“永平五年失印更刻,遂误以水为心。”上文第三节已充分证明,这一说法荒诞不经,完全是一条伪史料。但伪史料也有其特殊价值。笔者认为,这条史料的出现,虽然不能直接证明它的字面目标“慎字本作滇”,但可以很好地解释何以“慎阳”要改名“真阳”。不妨说,它正是“慎阳”更名事件的一个文化折射。

唐人看到“永平五年失印更刻”的传说,都不假思索地认为此“永平”即东汉初年明帝的年号。该年号使用凡18年,永平五年为公元62年。事实上,“永平”年号曾出现多次。在阚骃之前,除东汉初年外,西晋惠帝也用过“永平”年号。该年号从“春正月乙酉朔”惠帝下诏“其改永熙二年为永平元年”开始使用,到三月又“大赦,改元”。[注]房玄龄等:《晋书》卷四《帝纪第四》,北京:中华书局,1974年,第90页。该年为公元291年。《晋书·惠帝纪》于该年书为“永平元年”,其后直至九年未标年号,中华书局校勘记云:“《纪》文此处既用‘永平’,下文又不出‘元康’,似自此至九年皆属‘永平’矣。此为史例之失”,其实“依例应作‘元康元年’。”[注]《晋书》卷四《帝纪第四》之校勘记,第109页。如此,该年号仅存在两月有奇。

若认定阚骃所说“五年”准确无误,则该“永平”为晋惠帝年号自无可能。毕竟只有汉明帝“永平”年号才有“五年”可言。然而,上文已表明,“慎阳”在那一年“失印更刻”而致地名讹误就事实而言完全不能成立。而古书记载出错所在多有,重要如《晋书·惠帝纪》,就很容易让读者误会“元康”年间的九年史事皆属“永平”。因此,如果认为阚骃所说“永平五年”也有讹误的可能性,那么该“永平”为晋惠帝年号就是非常合理之事。无论从哪方面考虑,这一可能性都与事实非常接近。

首先,上文已经表明,“慎阳”改名“真阳”是在刘宋之前发生的。《晋书·地理志》汝南郡下,该县仍名“慎阳”。据研究,《晋志》断限大体为太康四年(公元283年)[注]孔祥军:《晋书地理志校注》之《校注凡例》,北京:新世界出版社,2012年,第1页。,因而将其写作“慎阳”完全合理。《宋书·州郡志》虽在汝南郡下将其记成“慎阳”,但上文第三节已有论证,沈约并非直接照录版籍,而是以各种历史资料“互相考覆”出来的;宋初版籍《永初郡国志》已将该县写作“真阳”。考虑到《宋书·州郡志》中直接写作“真阳”的两处侨县都是在东晋设置的,其中一处所属的南豫州始置于咸和四年(公元329年),由此可知,其本土的县名应该早已写作“真阳”。就是说,“慎阳”更名“真阳”应该是西晋太康四年以后,至西晋末年以前发生的事。晋惠帝的“永平”年号正好位于这一时间段。

其次,照通例,地方官印丢失后,重制新印一定要与原印有所区别。否则,就不可能起到新印颁行而旧印即废的效果。由于印面形制、尺寸关涉国家制度,不能更改;职官信息也必须固定,无可更易;唯一可改的便是地名信息。因此,历史上每一次失印重制,必然伴随一次地名更改。[注]这方面例证不少。如永乐十六年,浙江慈溪县失印重铸,将“溪”字由从水“更印文从谷,而慈溪为今慈谿”(嘉靖《宁波府志》卷一下)。因其中牵涉内容较多,笔者拟另作专文说之,在此不赘。从这一制度出发,“慎阳”更名“真阳”很可能确实是“失印重刻”所致。只不过,这一更名不像阚骃所记录的那样系刻工讹误;正相反,恰恰是朝廷有意为之。

因失印重刻而更改地名,当然需与原印有一定的区分度。对“慎阳”来说,最方便的是将“慎”字左边的“心”旁去掉。这样,既与原名不易混淆,又在字形上与原名保持着一定的联系。

(三) 地名的字形与读音

不无吊诡的是,“慎”作为一条水的专名,从文字学角度并不符合六书的原则。照理“凡水之属皆从水”。[注]《说文解字注》第十一篇上一,第521页。既然如此,该水专名当“从水”作“滇”才算是与造字原则相合。可它居然“从心”作“慎”,按许慎的归纳根本就没办法解释。《说文解字》根本就没提及“慎”同时也是一条水名。这不能不使人心生疑窦。正好西晋时当地发生过一次因“失印重刻”而更名之事。笔者认为,正是这一事实启发当地人为之前“慎”字的由来构造了一个基于造字原则的传说:“误以水为心”。尽管这一传说按诸载籍,揆诸情理,都在不可能之列,但它至少从造字原则上显得很合理。[注]在《说文解字》中,“从水真声”的“滇”确实是一个水体的专名,只不过它指的是“滇池”,与“慎水”无关:“滇,益州池也”(《说文解字注》,第525页)。

特别值得指出的是,在“慎阳”地名更改的事实和传说中,尽管专名有“慎”、“滇”、“真”三个字形,而读音却只有一个:“真”。由此可以看到中国古代的地名形态其实是双轨并存的:声音和文字。在地名演变过程中,文字形式可以变,很容易变;而声音形式却往往具有较强的稳定性。因为文字形式相对直观,每当需要标新立异时,稍作改变就能实现;倒是它的声音形式,往往会照顾人们的使用习惯,从而表现出相对较强的稳定性。

六、 余论: 字书中相关的伪史料

上文已证明,唐代以前“慎水”从未被称作“滇水”;而作为县名的“慎阳”,历史上从未被写作“滇阳”。然而自从阚骃记录的“慎字本作滇”的传说流行以后,宋代以后就出现了大量将这两个地名写作“滇水”、“滇阳”的伪史料。这些伪史料主要集中于两类文献:地理著作和字典韵书。上文的分析基本上是以地理文献为中心而展开的,未论及后者。因字典韵书属于相对较后手的文献。在此需提请注意的是,地理文献中的此等伪史料从清中叶以后便逐渐得以袪除,而字典韵书中的相关内容,直到当代仍通过一些新编的大型辞书,得以继续谬种流传。

例如,《汉语大字典》释“滇”字列有第三种读音zhēn,分两个义项:

① 〔滇阳〕古县名。在今河南省境内。《集韵·真韵》:“滇,滇阳,县名,在汝南。”《字汇补·水部》:“滇,滇阳,县名,属汝南郡。”

② 水名。在今河南省境内。《集韵·震韵》:“滇,水名,在汝南。”[注]汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》(第二版),武汉:湖北长江出版集团,2010年,第1816、2502页。

该书释“慎”字也列有读音zhēn,也分两个义项:

① 〔慎阳〕也作“滇阳”。古地名。在今安徽省颖上县北。又为水名。《集韵·真韵》:“滇,滇阳县名,在汝南。汉永平五年失印更刻,遂以水为心。”《左传·哀公十六年》:“吴人伐慎,白公败之。”《汉书·高惠帝后文功臣表》:“慎阳侯乐说。”颜师古注:“字本作滇,音真,后误作慎耳。”

② 同“滇”。水名。《集韵·震韵》:“滇,水名,在汝南。或作慎。”[注]汉语大字典编辑委员会编纂:《汉语大字典》(第二版),武汉:湖北长江出版集团,2010年,第1816、2502页。

从史实角度来说,这些释义全部是错的。其中,后一处“慎阳”的释文将“慎阳”县和“慎”县混淆在一起。汉代汝南郡既有“慎阳”县,也有“慎县”;在今安徽颖上县北的是“慎县”,与“慎阳”有关而实非一县。编者未注意,搞混了。此外,更多的则属于引书错误。《集韵》、《字汇补》都是晚出的著作,作者又都不明地理之学,他们根据当时流行的一些志书误以为古代曾有“滇阳”县、慎水曾名“滇水”,实际上都是不存在的。现在问题已经澄清,应予以纠正。