疾病对吴敬梓及《儒林外史》的影响略论

黄寒隽

吴敬梓自幼多病,二十四五岁时,消渴疾缠身,病情反复无常,给他带来了极大的痛苦。他在诗中屡次提到“闲情时有作,消渴病难除”[1]136“素领应随秋气深,却缘消渴罢弹琴。”[1]151除消渴疾之外,吴敬梓可能还患有肺部疾病:“酒痕渰病肺,诗卷伴闲身。”[1]159可以说,这两种疾病一直伴随着吴敬梓,给他的一生造成了深刻的影响。

这一影响在《儒林外史》中的一个体现即为吴敬梓对“痰病”的描写。《儒林外史》中前后数十个人物患有疾病,程度或重或轻,大多都与“痰”有着紧密的联系。这些描写组成了一个有机的整体,形成了对社会的整体象征。而学界多关注于吴敬梓的家世以及思想对《儒林外史》的影响,对这方面少有研究。本文便试图从疾病对吴敬梓以及《儒林外史》所造成的影响这一角度来进行阐发。

一、疾病缠身的吴敬梓

《吴敬梓集系年校注》的第一篇即为《移家赋》,此赋是吴敬梓在32岁(1733年)移家南京之际对自己的家世和生平的一次系统性回顾。他在赋文的开始部分便提到:“乃以郁伊既久,薪纆成疾”[1]1,吴敬梓将疾病缠身的情形来总括此时的窘迫,将之视为“性耽挥霍”[1]1所带来的惩罚。而在更早的诗《遗园四首》(1725年)中吴敬梓写道: “病魔皆故物,诗境落孤怀”[1]119,年仅24岁的吴敬梓很早就开始与疾病打交道,他逐渐察觉到了疾病对他精神方面造成的影响。

此后,“病”一词便常出现在吴敬梓的诗文之中。他举家迁往南京的第二年,正是春光烂漫之际,他却“闲情时有作,消渴病难除”[1]136。1735年春,吴敬梓返乡之行,一路风景都抵不过一个“病”字:“旅病那堪花入梦”[1]147,到秋天他作有《秋病四首》“白袷单衣病裹加”“却缘消渴罢弹琴”“哪堪多病卧匡床”[1]151。此年吴敬梓的消渴疾再次复发,缠绵了一年之久,一切的文娱活动都只得给房里的“一缕药烟”[1]151让步,他的心情日益苦闷。而到1736年,吴敬梓因“余以病辞”病情恶化,在博学鸿词科地方考试的最后一级督院之试中不得不停考,无缘京试。吴敬梓的科举之路由此终结。1738年,吴敬梓与好友李本宣一起去苏南游览,返程后消渴疾再次发作,卧病在床“病塌茶烟细,春宵花气微”[1]233“尽解相如消渴,更添他、杜康沉湎”[1]391。在疾病面前,贫穷对吴敬梓来说已经不算什么。在吴敬梓的亲友看来,吴敬梓“今年闲居贫非病”便能“半园旨趣多互参”,他只要逃脱了疾病的折磨,生活即使贫穷也富有乐趣。

纵观吴敬梓的病史,首先,吴敬梓关于疾病的述说集中的在他中青年这段时间内。关于他24岁以前的疾病笔者仅能从“病魔皆故物”句中推测一二,而晚年的吴敬梓的病虽然仍未痊愈,但在诗文中少有提及。大概在35岁创作《儒林外史》之时,吴敬梓正饱受病魔折磨。

其次,他所患之病主要为消渴病,或患有肺病“酒痕渰病肺,诗卷伴闲身。”[1]159中医中有“痰热阻肺则病消渴、病肺热”之说[2],《内经》亦首论消渴疾与痰湿有关。由此来看,他患疾的根本之因可能与“痰”有着密切的关系。

笔者并非想说吴敬梓创作《儒林外史》与他的疾病有关,但是需要指出的是,此时疾病无疑对他的生活和精神状态有着重要影响。

二、疾病对吴敬梓的影响

常年疾病缠身除了让吴敬梓常产生一种无力感以外,对他的人格也有着重要的影响。

吴敬梓常年患有消渴疾,而“相如口吃而善著书,常有消渴疾”[3],同样的疾病,使他常自比于相如“问讯相如病茂陵”[1]252。司马相如早年的落魄和不得志也给予了吴敬梓抵抗疾病和贫穷的力量,他常提“臣之壮也,似落魄相如”[1]343,“相如涤器,炉边有婷姱之女”[1]2。他希冀这种不得志只是暂时的,自己的一腔热血最终能找到施展之地。

司马相如的经历也影响着他的创作兴趣,《移家赋》是他对自己半生的重要总结。34岁时,吴敬梓消渴疾再次病发,病中他对《移家赋》进行了润色,《秋病四首》中的“美人一赋堪千古,何用《子虚》与《上林》”[1]151一句,吴敬梓暗指《移家赋》一赋足传千古,而自己却没有像相如一样“再休言,得意荐相如、凌云赋”[1]359,吴敬梓对自己的文学才情的自信之情,对自己有志难伸愤懑的种种复杂的情绪都在其中展现一二。

疾病在吴敬梓人生的重大选择中起了关键性的作用。②吴敬梓在博学鸿词科督院考试的中途辍考促使吴敬梓完成了从热衷科举功名到弃绝仕进的思想转变。这个转变对吴敬梓来说是带有根本性的,是他人生道路和政治态度的巨大转变,为其《儒林外史》的创作奠定了基础。

常年的患病也使吴敬梓对医药颇有兴趣。在他心中,医生的地位颇高。吴敬梓在《移家赋》中深情的怀念了祖上吴谦之“爰负耒而、横经,治青囊而业医”[1]3,盛赞他“德则协于仁恕,知则达于神示。”[1]3祖上行医带给吴敬梓的荣耀感甚至超过了后来进士及第的祖先带给他的。《儒林外史》中杜少卿这一形象一般认为是吴敬梓理想的自身人格的投射,小说中杜少卿“他家祖上几十代行医,广积阴德,家里也挣了许多田产。到了他家殿元公,发达了去,虽做了几十年官却不会寻一个钱来家。到他父亲还有本事中个进士……”[4]466吴敬梓此处将祖上原本一代行医的情况拓展成了几十代行医,而将三代为官,四中状元的情况用殿元公一人带过,由此可见他对祖上行医的自豪。行医甚至被吴敬梓认为是那个黑暗的社会中最为理想的职业,他通过虞博士之口说道:“现今小儿读书之余,我教他学个医,可以糊口,我要这做官怎的?”[4]623在吴敬梓看来,行医在救死扶伤的同时还能解决自己生计问题,远比当官来得好。

吴敬梓对医药的这份喜爱,也影响着他的交友。他的第二个岳父草窗翁即为儒医,“肘后悬《灵枢》,案前堆《金匮》”[1]273,草窗翁对吴敬梓来说,不似长辈更似朋友:“嗟余辞乡久,终岁不一至。前年悬弧辰,留我十日醉”[1]273,他们两人互相欣赏。草窗翁欣赏吴敬梓的才气,“爱女适狂生”,吴敬梓敬佩岳父“逍遥无物累”[1]273的超然精神,两人达到了精神上的高度契合。

吴敬梓移家南京之后,结交了一批文人,其中不乏对医药颇有研究者。与吴敬梓家相距不远的姚莹,《金陵通传》评价道:“工诗善画,志耽山水,隐于医”[5],由此可见姚莹不仅是文士还是位儒医。吴敬梓和他的感情极佳,他在外游览之时还常怀念姚莹“黄权真快士,姚合擅诗篇……此际知何处,清吟夜未眠。”[1]224他所交好的画家王溯山也对医药颇感兴趣,顾国泰在《金陵诗征》中有《王溯山东庄幽居落成》一诗,刻画了王溯山的性情:“偶尝采药崇岩下,时复垂纶溪水滨”[6]。王溯山虽以善画著称,但采药垂钓也成为他怡情的一种方式。吴敬梓不乏这样以医为生或以医怡情的朋友,他们丰富的医药知识和洒脱的处世态度都给予了吴敬梓深刻的影响。

疾病对所有人而言都是一种困扰,对吴敬梓而言也不例外,疾病除了给他造成了生理上的痛苦外,更多的是带给了他精神上的影响。他早年渴望像先祖一样,期待通过一举中第来实现自己的价值,但病痛使他科举出仕的理想彻底破灭,而所结交儒医的隐士风度让他逐渐从心理上接受了这一事实,开始反思科举。1740年,39岁吴敬梓通过惋惜迷心科举的舅氏以及赞赏超脱物外而有所求的岳父将他对科举的态度鲜明地表达出来。其知医熟儒的岳父更是成就了吴敬梓心中的理想人格。从这里来看,疾病对吴敬梓的影响相当深远的。

三、疾病对《儒林外史》创作的影响

疾病的困扰、对行医的推崇、与儒医的交友都直接影响了《儒林外史》的创作。

《儒林外史》中的疾病描写颇具特色,不同于《聊斋志异》《红楼梦》等中有着包罗万象的疾病描写,而是专写“痰”病,书中十几患者,得病程度或重或轻,大都与“痰”有着密切关系。

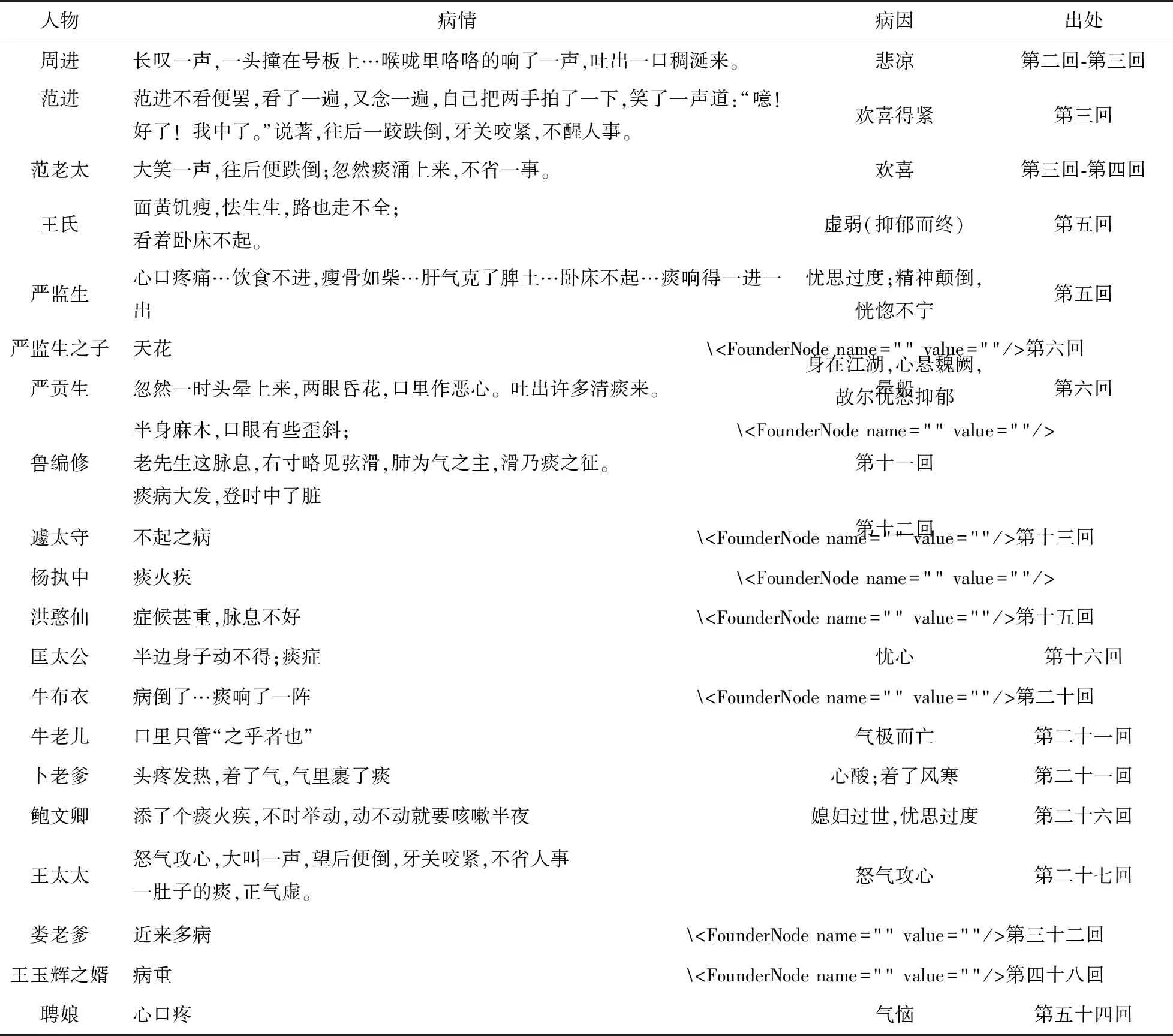

表1 《儒林外史》疾病一览表

从上表可知,《儒林外史》中患有疾病的人物有二十人,其中十二人或是被医生直接诊断为痰症,或是其病症中与“痰”关系紧密。这二十人在书中的分布并不均匀,主要集中在前三十回,而后二十六回患者少,对其病因、诊断交代也不甚详细。

而联系吴敬梓自身的疾病来看,他的病因痰而起,因此他对痰症可以说是十分了解。

在中医里“痰病”一般称“痰饮”,痰和饮都是水液代谢障碍所形成的病理产物。一般以较稠浊的称为痰,潸稀的称为饮。痰不仅是指咯吐出来有形可见的痰液,还包括瘰疬、痰核和停滞在脏经络等组织中而未被排出的痰液,临床上可通过其所表现的证候来确定,这种痰称为“无形之饮”。痰饮多由外感六淫,或饮食及七情内伤等,使肺脾、肾及三焦等脏腑气化功能失常,水液代谢障碍,以致水津停滞而成。[7]东汉张仲景所作的《金匮要略》首次明确论述了痰饮病的证治,且列为专篇,即“痰饮咳嗽病脉证并治第十二”。此篇专论了痰饮病的成因、分类、脉证、治疗及预后。全面系统的论述了痰饮病的辨证论治,可以说是后世痰饮学的开山之祖。[8]

吴敬梓在《移家赋》中谈到先祖吴谦之“翻《玉版》之精切,研《金匮》之奇奥”,在《挽外舅叶草窗翁》一诗中用“肘后悬《灵枢》、案前堆《金匮》”[1]278形容岳父钻研医术甚深。从吴敬梓在诗中对这本书的多次提及中,我们可以料想,吴敬梓对此书并不陌生,对其中论证的“痰症”也有着较深的理解。

试看范进中举,此事本有原型,其记载与《儒林外史》并不完全一致:

子孺言:“明末高邮有袁体庵者,神医也。有举子举于乡,喜极发狂,笑不止。求体庵诊之。惊曰:疾不可为矣!不以旬数矣!子宜亟归,迟恐不及也。若道过镇江,必更求何氏诊之。遂以一书寄何。其人至镇江而疾已愈,以书致何,何以书示其人,曰:“某公喜极而狂。喜则心窍开张而不可复合,非药石之所能治也。故动以危苦之心,惧之以死,令其优愁抑郁,则心窍闭。至镇江当已愈矣。其人见之,北面再拜而去。”吁!亦神矣。

——清·刘献廷《广阳杂记》卷四[9]

《儒林外史》中的描写和原型相比,两者发病原因一致,治疗思路也均为使其恐惧以闭其心窍,但是对于疾病的诊断上,两者却出现了差异,原型故事中将之归结为“心窍开张”,而《儒林外史》中却强调了“痰”在这一疾病中所起的作用,将之定为“痰迷心窍”。由此可见,吴敬梓对疾病的描写有着自己的选择。

中国传统的古代小说历来不乏对疾病的描写,它往往深受佛教影响,用疾病来强调一种因果报应,将疾病的病因和诊治问题宗教化,报应化[10],它总是和复杂的社会背景、人们的思想意识、文化状况缠结在一起。但恰恰是这种不单纯,这种对纯粹医学问题的超越,似乎暗示了作者在描写病体时所具有的一种整体视域。

即使在产生时代与《儒林外史》相近的《红楼梦》中,疾病仍常常作为一种“天命”而被安放在人物上。如曹雪芹在《红楼梦》的第一回便用“绛珠还泪”之说对黛玉的不足之症进行预设,将大观园中一株死而复活的海棠暗示宝玉的精神失常。疾病被赋予了一种神秘感,曹雪芹希望以此来昭示命运的不可违抗。而小说中疾病的治疗也暗示这患者人格的完善。《红楼梦》中冷香丸用来治疗宝钗出身就有的热毒,而热毒正是个人意识的象征,唯有通过“冷香丸”对个性的规训和抑制,符合传统伦理的女性形象才趋于完美。

而总观《儒林外史》中所描写的疾病,吴敬梓的处理不同于以往小说,他不再将疾病看作是人无法避免的天命,也不再将疾病的治疗等同于道德的救赎和人格的完善。他采取了一种相对客观的方式,描述的病情发展进程符合中医逻辑。试看范进患疾时的表征:

范进不看便罢,看了一遍,又念一遍,自己把两手拍了一下,笑了一声道:“噫!好了!我中了!”说著,往后一跤跌倒,牙关咬紧,不醒人事……他爬将起来,又拍著手大笑道:“噫!好了!我中了!”笑著,不由分说,就往门外飞跑……拍著笑著,一直走到集上去了。

——《儒林外史·第三回》

《明医指掌·卷七·癫狂证》有言“若抚掌大笑,语言不伦,左顾右盼,如见鬼神,片时正性复明,深为叔诲,少顷而状态如故者,此为上隔顽痰泛滥洋溢,塞其道路,心为之碍。”[11]范进之症可说与医书记载毫无二致。他所采取的治疗方法,也仅仅是胡屠夫将范进惊吓一番,将痰引出来,与中医治痰思路相符。而对范进发病到治病的整个过程,吴敬梓并没有影射范进道德失察以及道德的完善。吴敬梓笔下的痰病不再是针对个人的简单控诉。

吴敬梓笔下的痰病表现出三个特点:

首先,吴敬梓认为痰病的病因以七情内伤为主。笔者在前文介绍了痰病的病因主要有三:外感六淫、七情内伤、饮食不调。而从表一可知,在《儒林外史》中描述了病因的痰病中,发病的主要原因在于人物的情绪失控。吴敬梓笔下,人物的情绪失控与当时的制度、人心贪欲都有着莫大的关系: 如周进因常年不中而大悲、范进因科举中第而大喜。对当时的士人而言,是否中试是评价一个人成功与否的唯一标准。社会上其他人也因此支配着自己的喜怒哀乐,这之中的典型要算鲁编修和王太太:鲁编修因女婿无意科举而心生抑郁;又如王太太,她病发的直接原因是得知鲍文卿竟然不是个举人。对于这些旁人而言,他们所关心的并不是士人本身的学识高低,而是中第以后所带来的地位、财富的巨大差异。

吴敬梓在《儒林外史》的楔子中就给全书中的文人奠定了评价的基调:王冕指着取士之法与秦老看,道:“这个法却定得不好!将来读书人既有此一条荣生之路,把那文行出处都看得轻了”“一代文人有厄”。此时,痰病在这里是个人找不到释放欲望的正确途径而在社会的重压力之下被扭曲的隐喻,它既来源于医学意义上长期压抑后产生的身体病变,同时也源于单一的社会晋升制度对人心的扭曲。

其次,痰病出现的时机多在书中重要人物命运、性情发生重大变化之时。周进在发病之后中举,且此后一路高升;范进发病之时中举的消息刚刚传来,在其母病发过世之后,向知县徇私释放被捉拿的腾和尚、服孝期间食荤、对荀员外企图逃过丁忧这种行为也采取了默许的态度,如此种种。这些与范进赶考回来忙从母命上集市卖鸡,为自己不能养活老母而深感懊恼的孝子形象相差甚远;严贡生病发之后,开始正式登上小说舞台,算计船家、算计赵氏,将其奸佞表现得淋漓尽致;而遽公孙正是在鲁编修过世不久,由追求“名士”转向学习八股;匡超人也可以说是在太公过世后一步一步堕落……每一个人物痰病病发的前后,几乎都伴随着一个人物的转型,笔者在这里并不是想强调这种转型是由痰病造成,但值得注意的是每次人物转型的背后都有痰病的影子。

第三,吴敬梓对于痰病的描写集中在《儒林外史》的第二部分,从第二回的周进精神失常到二十七回的王太太一肚子的痰,此后小说中就不再有对痰病的描写。而《儒林外史》的前半部与后半部之前也有着一个主题的转变。《儒林外史》的第二部分(2-30回)主要在描摹文人对仕途、名望、财富和地位丧心病狂的追逐,而第三部分(31-37回)和第四部分(38-55回)却是围绕着泰伯礼的筹备和倒塌而展开。可以说,前半部吴敬梓是在展示一个世俗世界坍塌的过程,而后半部吴敬梓试图通过恢复上古秩序来建立一个新的社会。

亚·蒲伯在《论疾病》中谈道:“疾病是一种早年的老龄。它教给我们一种现实状态中的脆弱,同时启发我们思考未来”[12]。中医素来有“百病多由痰作祟”“怪病多痰”的说法,痰一方面是疾病的表征。另一方面,痰也是百病、怪病兴起之因,而我们将小说人物堕落的转变放到整个社会环境来看,这也就是一种现实社会病态的表现,而随行的“痰症”正是这个社会中最脆弱的一环。

疾病对吴敬梓来说,曾是他长期的负担,但最终也成为他生命的一部分,影响着他的人格、生活兴趣、交友,也深刻地影响了《儒林外史》的创作,吴敬梓凭借他对医典的熟悉和相对丰富的医药知识,采取了不同于以往小说中用因果报应来安排人物患病的方式,他将全书描写的疾病看作一个整体与社会大背景紧密联系在一起,完成了对社会的整体隐喻,从而加强了小说的批判性。从这里来看,疾病对吴敬梓和《儒林外史》的影响都是不容忽视的。

[注 释]

① 陈美林著.吴敬梓评传[M].南京:南京大学出版社.1990:第208—210页。陈美林认为吴敬梓由于病情恶化而不能完成考试,庆幸与懊恼的情绪交织在他心头,他在好友王溯山的安慰下,最终释怀。

② 商伟编.礼与十八世纪的文化转折: 《儒林外史》研究[M].北京:生活·读书·新知三联书店.2012:第37页,《儒林外史》分为五部分:楔子或第一部分(1),第二部分(第2至30回),第三部分(第31至37回),第四部分(第38至55回)和尾声(第56回)。