三论晋语语音研究在汉语音韵学中的重要价值

乔全生,王堉程

(山西大学 语言科学研究所,山西 太原 030006)

1985年,李荣先生将晋语从官话中分立出来并将其独立为汉语十大方言区之一,此后30余年来,晋语研究持续升温,高潮迭现,新见频出,尤其是晋语语音研究一直是晋语研究的热点。扼塞的地理地貌,封闭的语言环境,稳定的人口因素,显现出晋语语音与周边官话的明显不同,形成了晋语语音与官话语音的非同步发展。通过几十年来对晋语语音的深入研究,我们发现,晋语语音比北方其他方言更为古老,特点更为突出。晋语语音研究的大量成果对确立晋语在北方官话中的地位、揭示晋语在北方官话中的突出特点有着十分重要的奠基作用。挖掘这种作用十分必要,然而还远远不够。我们必须慎重思考:如此丰硕的晋语语音研究成果,究竟能为汉语音韵学研究提供多少有重要价值的材料?究竟能为汉语语音史研究做出哪些重要的贡献?鉴于此,我们近年开展了这方面的系列研究,并已陆续发表《论晋语语音研究在汉语音韵学中的重要价值》[1]和《再论晋语语音研究在汉语音韵学中的重要价值》[2],重点揭示了六大贡献:一、晋语语音研究为汉语音韵学的研究提供了不可多得的音变材料;二、晋语语音史研究模式引领了汉语方言语音史研究的发展方向;三、晋语语音史研究挖掘出北方官话语音史中的若干细节;四、晋语语音史研究的实践为汉语音韵学研究提供了众多关键的文献依据;五、晋语语音史研究为汉语音韵学研究提供了重要的音变线索;六、晋语语音史研究为汉语音韵学、汉语语音史研究提供了可贵的方法论依据。本文是前两篇的续篇,将进一步揭示:一、晋语语音研究有助于补足汉语语音发展史中断裂的链条;二、晋语丰富的语音现象全景式地展示了汉语重要音变现象的演变轨迹;三、晋语丰富的稳定的语音现象为唐五代宋西北方音的重建提供了可能。

一 晋语语音研究有助于补足汉语语音发展史中断裂的链条

传统音韵学研究最大的特点是着眼于书面材料,从书面材料的分析中厘清语音发展的脉络,对地域空间的方言差异在汉语音韵学研究中的重要价值重视不够[3]。音韵学研究若仅拘囿于有限的书面材料,必然会因材料的不足或遗失而导致语音演变链条的断裂,许多距今久远的上古音、中古音甚至近代音都无从得知,更无从考证。因此,研究汉语语音发展史既要注重书面历史文献材料,又要重视活态方言材料。二者的结合,即“历史文献考证法”与“历史比较法”结合,才是建立汉语语音史、方言语音史的最佳方法[4]。晋语作为黄河流域、黄土高原上一支古老的相对封闭的方言,保存了较多古代不同时期的语音特点,残存着大量的古音遗迹,官话中已经消亡的某些语音特点在晋语中仍有迹可循,堪称“语言演化的‘活化石’”[5]。因此,晋语的语音特点往往可以补足汉语语音发展史中断裂的链条,对汉语音韵学研究具有重要的辅助作用。

中古见系字在细音前腭化的历史一直是音韵学中悬而未决的问题。罗常培(1961)曾根据《大乘中宗见解》中以牙音k’yin对译穿母“称”字的文献材料推测,此现象是溪母腭化的历史遗迹,是牙音发生腭化的早期记录[6]。邵荣芬(1963)认为,在敦煌俗文学中是有一些精系、知系和见系互注的现象,但是不能仅仅凭借个别特例就做出断言[7]。乔全生(2008)认为《大乘中宗见解》中的上述现象,说明牙音确实已经走出了腭化的第一步[8];其判断不仅基于文献中所反映的语言事实,更关键的是得到今方言的支持。因此,见系字腭化的历史若单从历史文献材料来看是难以解决的。乔全生致力于挖掘晋语中见系字早期腭化的语音现象,从山西方言讨论古见系字在细音前腭化的历史,从“孩——厮”的完整语音演变链中可以推测出见系字在细音前腭化的全过程。“孩”(一等韵字)在今山西临县方言中读[i],而在今洪洞方言中读[s],一般写作“厮”,表示“男孩”义。但是,据历史文献记载,“厮”并无指“男孩”的义项,因此“厮”绝非本字,只是同音替代字,根据已有文献,我们无从得知“厮”的本字究竟是什么,更无法推断见系字发生腭化的整个历史过程。然而,通过晋语中的古音遗迹,即晋语中见组字早期腭化的现象,我们可以做出一定的推断。从晋语语音演变规律出发,可知晋语中[]仅有两个来源,分别是止开三的精组、知系字和止蟹摄的见系字。根据文献记载,我们可以把第一来源排除,再者见组并不具有读[s]的可能,故其来源只能锁定到晓组。结合今晋语中临县等方言中“孩”读[i]这条线索,可建立[i]与[s]两者之间的相互联系,舌面元音[i]不断发生高化演变为舌尖元音[],而舌面前[]声母随着元音[i]的舌尖化而发生了同化,舌尖化为[s]。故据晋语中活的方言材料,可以得出“厮”的本字即为“孩”,其演变顺序如下:

以上演变环节均可以在晋语中找到活态方言,弥补了传统音韵学因书面材料的不足而导致语音演变链断裂的缺陷,有助于构建完整的语音演变链,在为汉语音韵学研究提供丰富音变材料的同时,也对汉语语音史的构建起到了积极的促进作用。

《切韵》作为汉语音韵学中一部联系古今音的代表性韵书,是中古汉语语音研究的最重要的文献依据,在汉语语音发展史中处于关键的一环。然而,针对其照系声母的音值该如何构拟,学者们历来观点不一。高本汉在《中国音韵学研究》中,曾将《切韵》音系中庄组的音值构拟为舌尖后音tʂ-类,章组构拟为舌面前音t-类[10];之后陆志伟等学者认为在《切韵》音系中,庄组中不只配二等,而且可以配三等,但是tʂ与i相配比较不和谐,所以把庄组的拟音改为舌叶音tʃ-类,章组不变[11]。到《中原音韵》之际,此类问题再次出现。王洪君以山西方言知庄章声母的演变为考察对象并提出:字音分合是讨论历史音变的关键,音位归纳可以有多种方案[12]。王为民、乔全生就此问题,针对性地指出解决该问题的关键就是tʂ和i能否相配的问题。他们指出,不能因tʂ-这样的搭配与今音不和谐就否定该语言现象在历史上的存在,我们要努力用现在来解释过去,避免因一味从人为观念出发而错失历史上重要的语音现象,尽力补足语音演变链条中的断裂。[13]山西方言中知庄章声母拼细音的语音现象恰好补证了汉语语音史上tʂ-类音节的存在,为知庄章声母的演变补足了重要的一环。以山西霍州方言为例,知庄章声母在与假摄开口三等、山摄开口三等入声薛韵配合,以及与深摄开口三等入声缉韵字配合时,其白读音在声母仍为舌尖后音的情况下,韵母均保留细音,霍州方言依旧保存着照三字拼i的现象,例如:折(山开三入声)[tʂ212/tʂie212]、哲(山开三入声)[tʂ35/tʂie35]、摄(山开三入声)[ʂ33/ʂie33]、遮(假开三)[tʂ212/tʂie212]、车(假开三)[tʂh212/tʂhie212]、社(假开三)[ʂ53/ʂie53]等。从晋语今音的读音状况显然可以证明tʂ类舌尖后声母是可以和i相配的;tʂi-类音节在北方的山西方言中依然存在。

从现代晋语汾河片方言“说”字白读音的分布状况来看,吉县、闻喜等方言仍然保持“说”(山摄合口三等薛韵)字三等的属性,而其他方言则已丢失。具体来看,吉县方言“说”读为[fi423]、闻喜方言“说”读为[fiΕ51],而别的方言点,如洪洞读[ʂu21/f21]、新绛读[ye31/fe31]、临汾读[ʂ21/f21]等,它们无论文读还是白读,均不再具有三等的属性。究其原因,主要是与舌尖后音在发生唇齿化之前是否失落i介音有关。吉县与闻喜由于在舌尖后声母唇齿化之前未失落i介音,故它们仍保持三等细音特征,此现象也可以反证,舌尖后音ʂ可以和i相配。由此可见,晋语语音的古音遗迹有助于反观其语音演变脉络,为汉语语音史的发展提供了诸多关键的音变环节,从而补足了汉语语音发展中断裂的链条,丰富了汉语语音的音韵格局。

由于记录汉语的方块汉字具有“跨时代、跨地域”[3]的特点,文字与语音会随着时间和空间的改变而产生疏离,故传统音韵学研究只能大致归纳出各时代的音类,但无法得知具体的音值。正如李如龙等所说:运用传统音韵学,我们只能了解一个字的古音韵地位,例如蓝是来母字,但我们并不能确切知道它在中古时期的发音是r还是l[14]。正因如此,汉语音韵学研究极易忽视语音之间的细微差别,它自身在语音分析上的缺陷限制了其对语音发展链条的构建。而现代晋语语音的研究在关注音类分合的同时,也重视音值的描写,透过共时平面音值间的详细比较,于细微处探求语音发展规律,从而规避汉语音韵学自身的不足,补足汉语语音发展史中断裂的链条。

何大安在论元音i、u与介音i、u时提出,过去的音韵学研究将元音i与介音i、元音u与介音u混为一谈,虽有提供了诸多方便,但也导致大家忽视了它们的细微差别[15]。对此,王为民、乔全生持赞同态度,他们认为[i]作为介音和主要元音在音韵结构调整中的作用是不同的[13],并通过晋语中活态的方言材料来进行证明。他们以晋语核心区吕梁片汾阳方言为例,以今证古,从今汾阳方言古知庄章读舌面音的语音现象出发,探求其形成过程。据其对汾阳方言的共时调查发现,该方言中除去假摄开口三等和咸山摄开口三等字声母读舌面音[t]外,其余古知三章组字在现代方言中都读为舌尖后音[tʂ]。如汾阳方言中,假摄开口三等字“遮章”[tʂ41/ti41]、“车昌”[thi41]、“蛇船”[i24]、“舍书”[i21]、“社禅”[i55]、“惹日”[i21];咸摄开口三等字“沾知”[ti41]、“占章”[ti55]、“闪船”[i21]、“染日”[i21];山摄开口三等字“缠澄”[thi24]、“善禅”[ʂa55/i55]等。鉴于音韵学历史上知三章组字后本就有[i]介音,他们敏锐地指出汾阳方言古知三章组部分字今读舌面音[t]是后期条件音变的结果,并非保留古音,否则从音理上无从解释。也就是说,汾阳方言中假摄开口三等、咸山摄开口三等的古知三章组字在历史上也曾读为舌尖后[tʂ]类声母,后来是因为元音高化才形成单元音[i]韵母,舌尖后[tʂ]类声母又由于[i]韵母的同化作用发生腭化,变为舌面音[t]。在汾阳方言中,知三章组[tʂ]类声母后的[i],其作为介音全部丢失了,但是[i]作为元音却仍保留。由此可证明,[i]介音和[i]主要元音导致音系产生了不同的变化,它们具有各自特别的音韵价值,不可一概而论。可见,通过晋语语音现象音值的细致描写,可以弥补汉语音韵学在语音分析上的缺陷,为历史上已经完成的音变做出一定合理的解释,为汉语语音发展史链条的构建提供重要的现实依据。

二 晋语丰富的语音现象全景式地展示了汉语重要音变现象的演变轨迹

“尖团音”是汉语音韵学中的重要概念,尖团音的分合也是音韵学主要关注的问题之一。以晋语中的尖团音为例,晋语中仍保留尖团音对立的痕迹,“其覆盖面虽没有南方方言广泛,但是其复杂程度却远远超出南方方言”[8]。尖团音的消失从产生到完成是一个极其缓慢的过程。就整个晋语看,晋语各方言片间尖团音的演变非常不平衡,发展有快有慢,有的方言片远在唐五代就已经出现了见母腭化的苗头,有的方言片至今还保留着较多尖团音的区别,其复杂程度为汉语音韵学中尖团音的分合提供了多个阶段的方言材料实证。田希诚(1990)曾对山西方言中的尖团音情况进行考察,以见晓组字的声母读音(即读为[t/th/]、[c/ch/ç]、[t/th/]、[tʂ /tʂh/])为标准共分为四类[16],并尝试根据傅青主先生《霜红龛全集》中对太原方言尖团音情况的记载,推算太原方言尖团音对立消失的时间。乔全生将现代晋语各片尖团音的区别保持与消失分别作了时间和空间的考察,并着重研究了山西省境内26个保持尖团分立的方言点,按精见两组字的声母读音特点更细致地分为九大类,并在此基础上,将山西省境内晋语尖团音所呈现出的演变状况概括为以下四种:

1.尖团音均未腭化,保留着中古时期的尖音读[ts]与团音读[k]的分别。

空间分布反映出时间迟速。从不同片保留尖团音区别的特征,可以推测出其所反映的时代。总结起来,其演变轨迹如下(图1):

乔全生在考察晋语内部尖团音分布状态的同时,还将晋语与南方诸方言中的尖团音分布情况作了比较,他指出,晋语中的尖团音分布状况不仅保留了南方方言中的各种类型,而且还有一些正在演变中的情况是南方方言所没有的。通过山西方言中尖团音的共时分布状况,可以清晰地看到汉语方言尖团音原区别消失与新区别保持的全过程,从这点来看,晋语是汉语语音尖团音区别消失的一个缩影,晋语中丰富的尖团音对立现状揭示了汉语尖团音的发展演变模式,丰富了汉语的音韵体系。

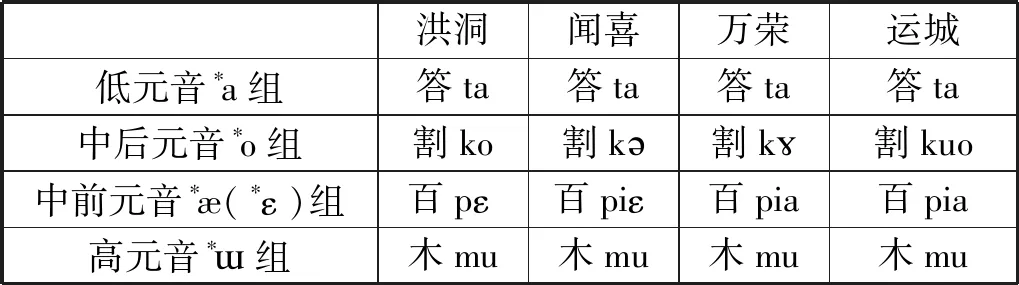

晋语之所以独特,是因为其处于官话方言的包围之中却依然保留丰富的入声韵。现代晋语中的入声韵主要有两种重要的语音形式:一是带有喉塞韵尾[],一是不带塞尾(主要分布在晋南地区)。王洪君按入声韵在现代山西方言中的分合关系,将其分为四大类,分别是:四组韵母型、三组韵母型、两组韵母型和一组韵母型,并探讨它们在山西各地的演变。[17]就四分型入声韵而言,其主要分布于晋南地区,它们最大的特点就是不带塞音韵尾,也不带元音韵尾,而是根据舌位的不同而进行区分。具体见表1:

表1 四组韵母型

三分型入声韵主要分布在忻州及其邻近地区,包括原平、河曲、偏关等方言,它们在现代晋语中有三组对立形式,分别是低元音*a组、中元音*(*)组及高元音*组。其中忻州、偏关呈现出完整的三组对立形式,其余点则呈现出向两组韵母合流的演变倾向。具体见表2:

表2 三组韵母型

两分型入声韵在今山西方言中分布最为广泛,主要表现低元音a()组和高元音()组两类塞音韵尾,主要集中在并州片、吕梁片、上党片(长治小片)。在山西方言中只有个别点入声韵完全合流,如平遥,其所有的入声韵均合流为一组塞音韵尾。此外,太原方言原来的、a两套入声韵在现代新派口语中已经合并为一套,太原方言入声韵的演变可以视为晋语并州片入声韵演变的缩影。

综上所述,可以发现晋语中丰富的入声韵现象在山西方言中呈现出两条演变轨迹:一是塞音韵尾失落而不合并韵类;一是入声韵韵类合并而不失落塞音韵尾。晋南的入声韵主要沿着第一条轨迹发展,其不再保留塞音韵尾却保持了四组入声韵的对立;其他各区保持塞音韵尾,沿着第二条轨迹发展,入声韵呈现了不同程度的合流。若没有晋语丰富的入声韵现象作材料支持,入声韵的演变轨迹便难以寻觅。

三 晋语丰富的稳定的语音现象为唐五代宋西北方音的重建提供了可能

目前已有多位学者从不同侧面对晋语“史”的研究有所探讨,其核心观点集中在“现代晋语与唐五代汉语西北方言之间的亲缘关系”上。晋语中无论声母、韵母还是声调,均保留了诸多唐五代宋西北方音的语音特点,千百年来,晋语虽然经历着种种演变,但是有几个主要特征却千年未变,正因如此,其丰富的稳定的语音现象使唐五代宋西北方音的重建有了可能。

现代晋语具有一个非常显著的语音特征,就是鼻音声母带有同部位的浊塞音成分。罗常培(1961)以此为据,论证晋语为唐五代西北方言的直系后裔[6]。如今,唐五代时期的此语音特征在晋语中得到了有力的印证,今晋语吕梁片、并州片及五台片米脂等多个方言点,其鼻音声母均读为[mb]、[nd]、[]。丁邦新指出该现象也许就是一种遗迹[18]。罗常培先生也明确指出,此音是“唐五代沙州附近的方音一脉相传下来的”[6]。乔全生(2008)对晋语中的此类声母做出了较为系统全面的解释,根据历史文献和时贤研究成果,分别考证了唐五代西北方音中的鼻音声母、宋卞洛方音、宋西夏北方方音的鼻音声母、元代至今的鼻音声母,考察了晋语鼻音声母从唐五代到现代的历史发展轨迹,并将其音韵格局上溯到汉代。具体如图2[8]:

图2 晋语鼻音声母演变过程

据考证,“鼻音+浊塞音”这类声母在现代晋语中早已走上去塞化的道路,只是去塞化程度不尽相同,在现代晋语中呈现出三个演变轨迹:平阳(今临汾)地区由于受官话影响大,演变最快,[mb/nd/]已不存在;中原官话汾河片20余个方言点只剩下残迹,如读“木”为[po];只有并州片、吕梁片部分方言点保留完整,如文水、太谷、交城、祁县、孝义等。如果不是对晋语语音深入的研究,这些“活化石”就不能被发现,历史上的鼻音塞化现象就不好解释。

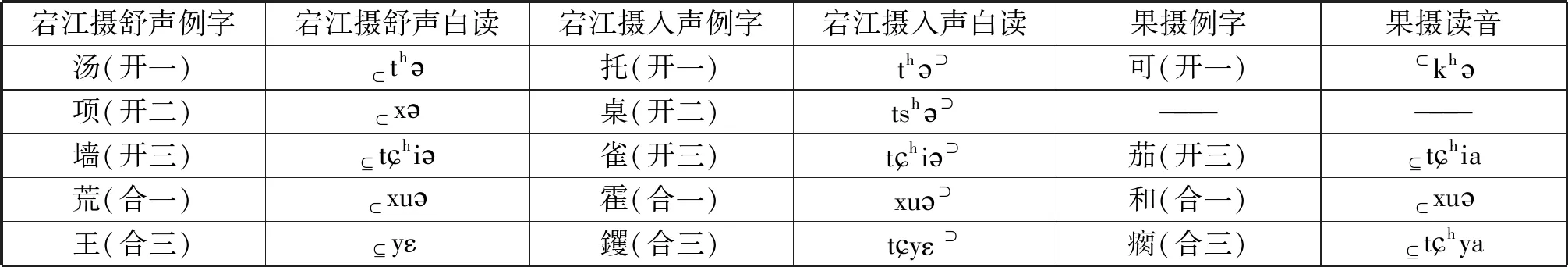

王洪君(1987)较早关注山西方言中诸多古老、稳定的语音现象,并以闻喜方言白读层为例,论证其与唐五代宋西北方音之间的密切关系。他就山西闻喜方言音系白读层的一些重要特点与西夏·汉对音文献中保留的历史音系进行比较,有把握地推断:宋时我国西北地区和山西南部的方言同属一个音系[19]。具体来看,其共同特点如下:1、宕摄舒声、入声失落韵尾,并入果摄;2、曾梗分立,曾摄与通摄舒声的后鼻音韵尾前化并入臻、深摄,梗摄舒声失落鼻尾变为阴声韵;3、全浊声母清化、一律送气。这里,着重讨论宕江曾梗通等鼻音韵尾的失落情况。具体如表3、表4、表5:

表3 宕江摄白读情况表

表4 曾通摄舒声白读情况表

表5 梗摄白读情况表

从闻喜方言宕江摄舒声、入声的白读情况来看,白读音鼻尾韵消失,与果摄一等字同韵,合并为/i/u韵;曾通摄舒声白读音为e1~/ie1~/ue1~,与深臻摄字母同韵,其鼻化韵尾i当是后鼻尾-前化为前鼻尾-n,并再次演化的结果;梗摄舒声白读音也没有鼻韵尾,它与梗摄二等入声及咸山摄三四等入声韵的韵母相同,均为i/ui/y韵。王洪君主要依据黄振华对《文海》这部西夏韵书中西夏文汉字的标音材料的初步整理,研究指出宋西北方音后鼻尾韵的分合归属与闻喜方言白读层几乎完全相同,其主要趋势为-尾的前化与脱落,这是闻喜方言异于其他北方方言而同于宋西北方音的一大特点。[19]

之后,王洪君就阳声韵在山西方言中的演变进行专门考察,他进一步指出:山西方言白读层阳声韵鼻尾的消变速度呈现出“梗、宕(江)>山(咸)>臻(深)曾通”的趋势,即梗、宕(江)鼻韵尾失落速度最快,换句话说,即低元音后的鼻尾与高元音后的鼻尾相比,更容易消变[20]。龚煌城先生(1986)曾根据历史文献中汉与西夏之间的对音材料证明:12世纪的宋西北方音中梗摄、宕江摄鼻音韵尾已完全失落;而曾通摄则保留-尾;山咸臻深摄介于二者之间,其虽丢失后鼻韵尾,但还保留着鼻化韵[21]。乔全生再次依据今晋方言宕摄字白读后鼻韵尾-消失、通摄字仍保留后鼻韵尾的现象有力地证明,后鼻韵尾在低元音后更容易消失,这一特点与唐五代西北方音如出一辙[22]。总之,梗摄、宕江摄鼻尾的消变快于咸山摄这一特点,进一步证实了唐五代宋西北方音与晋语之间的源流关系。

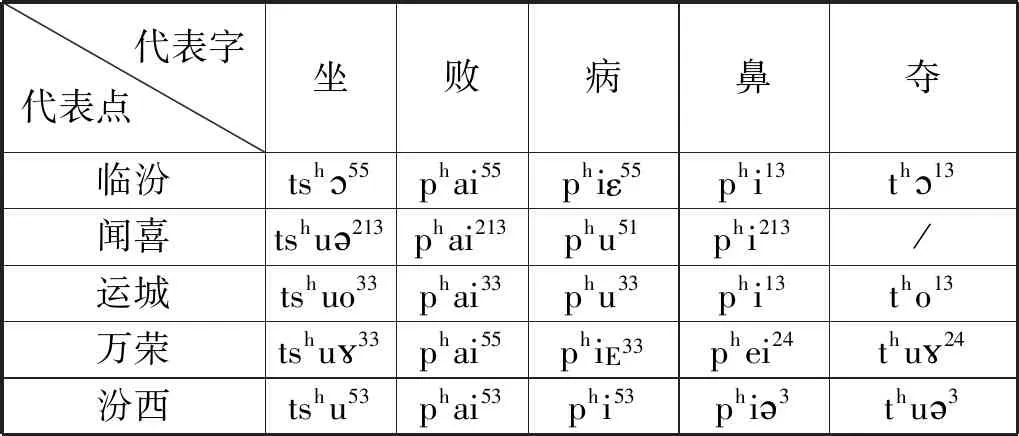

此外,罗常培还指出,唐五代西北方音声母方面还有一个显著的特征,就是全浊声母分读送气音、不送气音两种。前者以《大乘中宗见解》译音为代表,后者为《开蒙要训》注音所反映[6]。以现代晋语汾河片方言为例,汾河片方言全浊声母无论平仄,一律送气。1993年《山西方言调查研究报告》[23]中列举了汾河片多个方言点的发音状况,除沁水外,其余23个方言点的全浊声母均多读送气清音,举例如表6:

表6 全浊声母读送气清音例字表

李如龙、辛世彪也对晋南和关中地区的“全浊送气”现象进行考察,从纵向层面挖掘历史文献材料,指出它们在全浊声母读送气清音这一点上并非偶然,而是有着共同的来源,即唐宋西北方音[24]。“全浊送气”现象并非只出现在南方客赣方言中,也大量保留在我国山西、陕西、甘肃等西北地区方言的白读层中。乔全生也对晋语中古全浊声母的演变进行详细探讨,明确指出:全浊声母今读送气清音最早源于唐五代西北方音[25]。之后,乔全生借助晋语进一步“激活”西北方言的某些语音特点,创见性地提出:“晋方言是唐五代西北方言的直系后裔”“汾河片方言是宋西北方言的直系后裔”“晋方言与官话非同步发展”[8]等一系列具有影响力的观点,为构建唐五代宋西北方音提供重要的参考依据。综上,今晋语中残存的诸多白读形式与西夏·汉历史文献的记载,为唐五代宋西北方音的重建提供了丰富而宝贵的方言实证,使唐五代宋西北方音的重建有了可能。

总之,回顾近30年来的晋语语音研究,可以用两个字来进行高度概括:一是“横”,一是“纵”。晋语语音研究在横向地毯式调查的基础上,挖掘出诸多晋语语音内部特点;开展以历史文献为基础的探源工作,在方言与音韵交叉的大背景下,将“活”的方言材料与“死”的书面材料相互印证,追溯了晋语诸多音韵特征的历史源头,重建了晋语语音一千多年的演变史。多年来,无论在横向的空间层面,还是在纵向的历史层面,晋语语音研究均取得了丰硕的研究成果,不仅为汉语方音史、汉语史研究开拓了广阔的道路,而且对汉语音韵学研究产生了积极的推动作用,促进了汉语音韵学的创新发展。