曾志忞歌剧论

□李 岩

实践之树长青

曾志忞戏曲改良言论,充分集中在《歌剧改良百话》①曾志忞:《歌剧改良百话》,1914年4—6月,第47—53页,载冯文慈整理《中央音乐学院学院》1999年第3期。《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》②曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱,北京中西音乐会,1915年6月。相应文字中,而曾志忞称京剧为歌剧的理由:“中国在来(历来,下同,引者)之剧,不论何地何腔,均带做带唱,适合欧美歌剧之形,似不若日本在来之剧轻唱重做,而宜以Drama入手改良。现在‘改良戏曲’四字几无人不承认矣!但予之目的在音乐,故予之《百话》但以歌剧Opera为范围,而Drama不与焉。且改良之点,要以增进音乐程度为根本。”③曾志忞:《歌剧改良百话》,第47页。缘此,“戏曲”变“歌剧”顺理成章,而其所重,不外八端。

一、分声部

曾志忞按西洋歌唱声部,将中国青衣、小生归soprano;老旦、老生入中声部tenor;花脸进bass;但即刻补充道,有时“青衣之音并不高,不过出之以尖小,有时花脸之音并不低,不过出之以宏亮,可知中国以男女老幼分音色,并非以音度之高低分音部也”。④曾志忞:《歌剧改良百话》,第49页。此话表明,曾志忞为京剧分声部时,即遭遇前所未有挑战,因青衣、小生之声部更像西方被归于alto的“阉人歌手”音色,入“女高声”似不适宜,但无疑此乃首次对京剧角色的声部归类,并明显建立在曾志忞大量京剧实践基础之上。

二、倡用五线谱

曾志忞称:“凡中国人不可不知五线谱也。中国初未闻五线谱之名也,自予归国授徒后,五线谱之名渐入人耳,渐寓人目。”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。在中国普及五线谱,曾志忞无疑属较早行动者,除力排众议,首先要陈明利弊、即:量化分析,如五线谱中整拍之2、4、8、16、32、64、128的“八分级”,往观传统“工尺谱”,基本呈“无计可施”状,虽在实践,曾志忞看到:“一拍中分折之繁复,京调中已大(略,引者)具备,此乃中乐进步之点,余每听一二上等胡琴手,每一拍中有拉八音者(第八分级的128音符,例:以4分音符为一拍,则每拍有32个此音符,引者)、有拉五音者(第五分级的16分音符)、有拉七音者(第七分级的64分音符)、已与西乐同入神境。”②曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。但能演奏、谱面(如工尺)却根本无法反映,即其致命弱点,以致“彼等(乐手,引者)不肯教人”的关键、在“不能说明其理,并人(令人,引者)亦无能力去就教(学,引者),遂至上等琴师不能多多造成,以供社会之需要,予(曾志忞,引者)以为受板拍之阻力多也”。③曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。与其说阻力,不如说传统节拍的板眼分层不如五线谱细密,此构成其普及五线谱的强韧理由;小其十三岁的赵元任(1892—1982)亦注意到此问题,并在《说时》中,对京戏《黄金台》以五线谱记录时,出示了第七分级类型谱例,而第八分级则未遑例论④赵元任:《〈说时〉续前》,中国科学社编《科学》1916年10月第2卷第10期,第1094—1095页。,并晚“曾论”两年有余,但由此说明他们面对的,是同一“瓶颈”;而《黄金台》是当时风行一时的剧目,并列入1914年12月11日中西音乐会开场的戏码,⑤据《顺天时报》记者报料,该晚中西音乐会演出,有《黄金台》(演出者:王松俊、关国钧),据《志中西音乐会》,《顺天时报》1914年12月7日第3版。故两人对民国初年京剧情景而言,均历史“在场者”;而以五线谱记写京剧曲调,恰是“英雄所见略同”铁证,在此历史“节点”,曾、赵二人的“不谋而合”,意味深长。

(一)苟阻碍此“普及”即“找骂”

曾志忞有言:“一般小学教师愚不可及、懒不可言,至今仍用1234而不肯用五线谱。夫五线谱有何难记、难看……数千百字尚且能读能写,至谓五根线而上下分不清者,是犹人能察秋毫而不能辨粟麦,有是理乎?五线乐谱者乃世界各国通行之谱,不通行者唯野蛮国及教育不进步之中国耳。中国人苟欲改良歌剧,非识五线谱不可。”⑥曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。此“骂”在1914年4月11日,而对普及五线谱这一看似简单,却十分艰难且“想入非非”的工程,绝对有待国家立法……终于,1932年初,迎来了《初级高级中学课程标准》的《教学要点》第四条,即在中学的音乐课中“曲谱必须用五线谱,绝对不许用简谱”⑦《初级高级中学课程标准》,商务印书馆,1932年,第8页。的条款,并规定“此后应废除‘首调唱名法’,代之以各国现行之‘固定唱名法’”⑧《初级高级中学课程标准》,第8页。。但在此后十余年执行过程的效果,诚如程懋筠1947年11月26日所总结:“‘固定唱名法’(对应五线谱,引者)及‘首调唱名法’(对应简谱,引者)在事实上,仍以后者教学为绝对多数。”⑨程懋筠:《关于〈修订高级中学音乐课程标准草案〉之意见·附加意见》,中国第二历史档案馆藏,全宗号五,卷宗号7025,1947年11月26日提议,第59页。而曾志忞普及五线谱之梦,虽何其艰辛、遥远,但显然内存“合理”,否则怎能在“曾氏提议”近十八年后被国人再次强调并最终立法且还成了部分现实呢?

进一步质言:传统谱式基本无“立体呈现”机制,以致在将定调、唱词、板眼、场面、奏法统合时,一筹莫展。曾志忞在1915年6月曾做如下尝试,即将传统京剧锣鼓经的奏法、节奏、念法、唱腔、锁呐的定调,均以总谱形式一并记出,使音对音、点对点(其中包括4对2,6对2,3对1等)之“繁复”不再、而一目了然,这绝对是前所未有的曾氏“创造”,从而使五线谱中国普及“实践”,在104年前迈出了最为坚实的一步。

曾志忞曾对保定师范学校聘请的日籍音乐教习近森出来治1908年编《清国俗乐集》(风琴戏曲五线谱)提出了批评,认为“全书……虽有数十出之名目,然每出中只有正板四句或六八句而已,将中国特有之摇板全不载入,说白无论矣。且每段乐句并未注明乐色,应严重Adagio、应疾Allegro、应徐Andant、应加慢、应照拍等符记均未分别加入。可知近森君虽为一日本音乐大家,而于此等处,凡他国音乐之精神实不易领略,然则此等责任非我辈其谁与归?”①曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),北京中西音乐会1915年6月,第5页。表明其有意于近森君缺失处加以补缀。曾志忞以最简单的办法——每分钟(M.M)内,以拍数对速度加以限定。此种改进的尝试(见例1②曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。),却由此显露了曾氏《天水关》记谱受近森氏曲谱影响的痕迹。

例1 曾志忞《新创锣鼓谱》

(二)神韵

五线谱之定量绝非“死板”代名词,正是由于中国传统谱式,基本以记写节奏骨干(如工尺之板眼)音高(如琴、瑟谱,笛、箫谱)为重,固在坚守传统谱式者眼中,此成传统音乐自由衍展、变化的特点、起点及亮点,而“不肯”轻言改正。但可否在中西谱式之间,找一调合、疏解缝隙、裂痕的方式?

例2 京剧[摇板]

以京剧之[摇板]为例(见例2③曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),北京中西音乐会1915年6月,第7页。),曾志忞说其“形似无节而实有节,音虽无度而实有度,歌虽歌而不失语言之本相,言是言而确有音乐之拘束。予无以名之,名之曰‘半乐的唱歌’Semimusical Song。不过现在俗伶往往注重正板而不重摇板,大失当时倡造者之本意,此予以为极宜注意者也。”④曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。懂京剧“方言”的曾志忞,应对节奏的“无节”与“有节”、音高“无度”与“有度”、演唱“似唱”与“非唱”之间,并非无计可施。并且,曾志忞以亲身实践、出具的《天水关》中诸葛亮运筹帷幄、计擒姜维、将其团团围住时,在山上观战之例(见例3),绝非仅限谱面内容,此应更注重其音外之旨、弦外之韵:首先,其无小节,故无重音规律可言,并可即兴临时变换节奏、音高、唱念之各关节,使其成一介于唱、念、有规律重音与有固定音高之间的“逍遥型”,其与欧洲rubato——弹性节奏不可同日而语,而是显示出更大的“灵动”,因而它是独特的;其次,它虽被中国庸俗艺人蔑视,甚至近森氏也不予重视,因他们只重有规律板眼而不重其无规律及多样性变化,极可能觉得此任意节奏、音高不便记录,抑或某些艺人仅玩弄于其鼓掌而密不告人,但曾志忞慧眼独具,认定此恰正最具特色并为欧洲音乐所无的中国戏曲艺术特色之一,并要与人“众乐乐”而非闷得儿蜜——“独乐乐”——将其芳容尽展于众。

例3 京剧[二黄原板](诸葛亮唱段)

为字后拖腔,曾例举多证,如:《洪羊洞》“病房来进”之“进”字有八板,合三十二拍;《空城计》之“人”字,三板合十二拍,“下南阳”之“阳”字,四板合十六拍;《碰碑》“大宋扶保”之“保”字,八板合三十二拍①曾志忞:《歌剧改良百话》,第47—48页。此乃曾志忞1914年12月11日晚亲自披挂演戏时的剧目中之独特经验。;而《天水关》则是目前曾志忞记录并作为例证的唯一存世乐谱②曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),北京中西音乐会1915年6月,第9页。,即“余音绕梁”本义,而当其被“哀梨蒸食”抑或“暴殄天物”——“现今社会一般俗伶滥使长腔,博前台叫好”,则“殊可恨耳”③曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。;此类似17、18世纪欧洲歌唱界中阉人歌手演唱时的无边炫技——仅为赢得彩头而没有音乐实质性内容的浮夸炫技演唱一般,被终止是其必然;而此风在曾志忞时代尚未遏制前,突现此铿锵有力抨击,殊为不易!其戏曲批评家的风范亦被世人领教,而更激烈言行,还有以下如端。

(三)废“口传心授”

代之以器乐领音。使生徙找到入门之径,这是曾志忞亲身实践的结果:“予实地试过四、五年……每遇一曲,领音已纯熟后,乃用他种弦乐器或管乐器伴奏,自能丝丝入扣。”④曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。而传统旧法“口传而外,毫无凭籍,教者异常繁苦,受者不易领会,非有绝顶聪明者,总难入室登堂,即或偶入范围,微妙之境无由传授,兼之充教师者乃一种不能上台之老宿,资格是否相当更无评论之价值”⑤曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。。诚如前述,当红艺人绝不以教戏为重,以梅兰芳为例,自称“如教一个钟头嗓子就要哑,不能上台唱戏”⑥据《访问冯亚雄先生的记录》1959年4月11日“回忆”,转梁良、沈旋记《访问冯亚雄先生的记录》,中国音乐家协会、中国音乐研究所编《中国近现代音乐史参考资料》第2辑(参考资料105号),1959年9月3日,油印本,第211页。,而一般均当时无戏可演的老艺人才行教习之业,绝无当红艺人的精、气、神,而代之以此法,不可不谓绝佳!其理由在“嗓音之高下究不如器乐之正确。以人之耳(有耳音者),差半音便能知觉,若差一音四分之一,便不易知觉,所以西乐凡教授唱曲及唱曲伴奏均用琴类,取其正确也”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第48页。。如此看来,此亦曾氏亲身实践的体会,并同时可教多人而非一对一;并有效终止了伶界艺人“教者既难以说明,学者每苦无把握,无非跟人瞎走瞎摸,走到了摸到了总算他能学的,走不到摸不到唯有自叹自闷耳”②曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。之苦学无果历程,曾志忞即刻成了拯救艺伶脱离学艺苦海的救星。面对同一“瓶颈”——为梅兰芳访美记写梅派唱腔、小曾志忞近十六岁的刘天华(1859—1932)对此深有同感,称:“习乐之法有三,曰耳听,曰目视,曰言传。三者虽相辅而行不可缺一;然难记易忘为耳听之弊,模棱失真为言传之弊,惟目视最为真切。故欧西作曲家,咿唔斗室,一纸谱成,各国乐坛便可发其妙响。我国乐剧二界,尚有行其耳听口授之盲教育者,欲谈进步,不亦难哉!”③刘天华:《梅兰芳歌曲谱》“序二”,北京,石印本,1930年,第2页。无独有偶,刘天华在记写梅派唱腔时,亦采用小提琴“领音”法。对此,梅兰芳有详细记录:“兰芳自有游美之议,自审国剧所有歌词音吐,非西人所能聆悉,拟用近代音符,制为五线谱,使世界人士,按谱寻声,以得悦耳之乐。而其事至难,非得音乐大师,莫能为之也。寻齐如山君,介兰芳使识刘天华先生。先生精研音律,于中西乐器无所不通……既循兰芳之请,为谱歌曲十余出……每自按梵乌林,以代胡琴,试辨工尺,常至夜分,反复推求,不厌琐屑。凡百余日,始得竣事……。”④梅兰芳:《梅兰芳歌曲谱》“序一”,北京,石印本,1930年,第1页。与曾志忞相差十六岁之刘天华,十六年后做同类事,可谓历史巧合中之巧合,但说明有相当一部分人在寻找中国传统被奉为圭臬之“口传心授”弊端的药石,虽两人如出一辙,亦同未考虑到语音、字义之变的细节,但音乐家的首选必然是字、词之变化的小腔、润腔、滑腔、挑腔、擞腔等所裹挟出的音,以领音找到其中玄机,再记于纸上,不失为“妙法”。由此证明了其“可行性”;最重要者,胡琴师与角儿间有一不成文之“约定”,可根据演出情形、名角心情、嗓音状况(俗谓:在家、不在家)调整定调,渐成一音高、调高不定情形。对此,大同乐会同仁早有觉察:“京腔丝竹社会等所用宫调之主旨,亦多随便,高低不知律准,如水无源,如木无本,实为音乐前途之大碍,若不急求订一正确之音度以为基础,将永无发展之希望”⑤无名氏:《大现乐会筹备修正中西乐》,《申报》1924年2月13日第20版。;只是该会并未出具实施改正“京腔丝竹宫调随便”的“方案”。而以音高固定的小提琴把握唱将之游离唱音,似一不用言说的“高招”,其调高、音高的任一变化,均在小提琴宽广、固定音域的可操控范围,并由小提琴手自如拿捏、精确其移动调性。这才是曾、刘二人纷纷选用小提琴为领音乐器首选的硬道理。否则,刘天华本二胡高手,为何他不用胡琴却偏用小提琴作为领音乐器呢?

(四)玄机

更进一步讲,此乃“国乐”发展中,历代黄钟“音高不定”之大问题。诸多人士为此求索不已:前清“内廷承值”、“外学伶人”南京戏曲音乐院北平分院歌剧系主任曹心泉(1864—1938)、这位曾在宫中伺候过慈禧太后词曲事宜——有“供奉内廷”时,“孝钦后有所爱诗词,辄使之制谱”⑥东阜:《曹心泉小传》,《锡报》1940年2月15日第3版。之传闻——的资深艺人,曾得出“古之黄钟……确系钢琴……之F音”——其推算大致过程:“集可靠乐器,易为‘音推’(校音器,引者),制成十二管⑦王泊生:《曹心泉先生标准音黄钟考证之始末》,南京戏曲音乐院北平分院研究所编《剧学月刊》1932年1月第1卷第1期,第44页第1插页。,以之对照钢琴,以求出路……然尚以无甚准绳未便武断,适遇李啸溪先生,因出家藏玉尺,三代遗物,取之绳之,黄钟适合此尺九寸,因得证古之黄钟,确系西乐钢琴一均之F音”⑧王泊生:《曹心泉先生标准音黄钟考证之始末》,南京戏曲音乐院北平分院研究所编《剧学月刊》1932年1月第1卷第1期,第44页第2插页。,并说,“国乐以小工调为主调,即在钢琴之第一均(f1—e1,引者)第六律(仲吕=#a1,引者)上。按心泉先生所考,信非偶然,故我国规定黄钟音为钢琴之F律至为洽当。而小工调,适合西乐之F调。正宫调,乃洽合于西乐之中央C调。”①王泊生:《中国剧乐进一步的办法》,南京戏曲音乐院北平分院研究所编《剧学月刊》1932年1月第1卷第1期,第45页。此说逻辑:立足于传统竹笛吹奏法(这在笛工出身的曹心泉再自然不过),如小工调,筒音为sol(#a1)、正宫调则为re(#e1),故得f1音;而其疑点:确定“玉尺”为三代(夏商周)之物的依据?黄钟为哪朝物件?其九寸以何尺定度?……等等,使世人刚出迷雾、又坠霾中;对此最有说服力的求证,为顾毓琇(教育部次长、重庆国立音乐院首任院长),在1941年4月15日(民国音乐节)公布的黄钟重新定音结果。此事原委,诚顾所言:“民国三十年……乃有音乐教育委员会之组织,毓琇赞襄部务,列名委员,因提议确定黄钟之音律,以重新奠立国乐之基础。是日(1941年4月13日,引者)也,国内音乐先进,济济一堂,众议佥同,乃决定以音波振动数348为黄钟之标准音。”②顾毓琇:《黄钟定音记:为庆祝中国音乐学会成立而作》,《乐风》1942年7月15日第2卷第4期,第15页。其学理以三分损益律(下称“三分律”)与二十平均律为“基准”,并出两律并行方针。理由:其一、“三分律历史已久,整理古乐上仍有价值;平均律亦为在我国人早已发明,且为世界所通用”;其二、“古来学者,讨论黄钟音高,互别是非,迄无定论。各家黄钟高下不一,相去悬殊,难于决择。今日欲求推广乐教,改良乐器,应以统一音高为其前提。”③顾毓琇:《黄钟定音记:为庆祝中国音乐学会成立而作》,《乐风》1942年7月15日第2卷第4期,第16页。最重要者,两律相差,“实甚微小”④顾毓琇:《黄钟定音记:为庆祝中国音乐学会成立而作》,《乐风》1942年7月15日第2卷第4期,第16页。以黄钟(f1)为例,平均律、三分律的音波振动数分别为348.7、348;姑冼(a1)则为438.5、440.4⑤顾毓琇:《黄钟定音记:为庆祝中国音乐学会成立而作》,《乐风》1942年7月15日第2卷第4期,第16页。;对平均律标准音,顾毓琇补充道:“平均律以a1为标准,有435及440两种,其440之值与姑冼之正常值440.4仅差千分之一弱,实际上相等”⑥顾毓琇:《黄钟定音记:为庆祝中国音乐学会成立而作》,《乐风》1942年7月15日第2卷第4期,第16页。;以上是自曾志忞遭遇传统京剧调高、音高不定后,以小提琴把控、刘天华继之、曹心泉试之、顾毓琇算之后的最终结果——统一黄钟标准音。上述,实质是“理论律学”与“应用律学”的对垒。在音乐实践层面,音律之千变万化,对久经杀场的艺人们,均应对裕如;而一但上升到理论,必固化、僵化音乐中的某些灵动性。在“国家立场”必须如此并出示相应法规加以限定、说明,还要上升至理论高度;对音高、调高之固定与不定,其由民间个体整治、至“教育部在场”效应之前赴后继、戮力同心,说明它确实是个音乐的问题!

(五)深意

口传心唱,固然是中国固有的宝贵艺界传统,但基本无谱,或有也极为简略(如工尺之类的“骨干谱”)。曾志忞有意对此进行突破,诚如丁逢吉所云:“京昆脚本及文武场面之谱表。中国剧本,内行人守秘密主义,不肯示人,于是以讹传讹,遂乏善本。此‘会’——即中西音乐会(引者)用科学开放主义,举夙昔所习各剧,缮(修补,引者)成脚本,改正词句,添加精确工尺,能使普通人士,一览即知,且将胡琴锣鼓,亦制成谱表,有本可据:一则不致失传,二则改良有准,方法之善,得未曾有”⑦丁逢吉:《中西音乐会之回顾》,《申报》1925年4月3日第7版。此是丁逢吉在1914年冬季见过《天水关》或类似其他刊本的明证!⑧笔者认为:虽此“忆”有误,但在1913年出现其他尚不为我们所知的“谱本”之可能性,也是存在的。而1914年出版《天水关》曲谱,并非为1914年冬季的“开场”,而是为1915年曹汝霖那家花园“大堂会”准备的“本”!其对中国“传习”甚至“密习”,由“模糊”一转而为“精确”,其利于传布“意念”,十分抢眼;而“内行守秘、不肯示人”,是至今依然存在的“不争陋习”。客观地看,即便在行内传习,“走样”亦无可避免。诚如曾志忞所言:“京剧脚本,素无工尺,每剧所使腔调,皆从口授或耳听而得,故欲问某腔之真正价值特质,非特纸墨上不能藉以传示,即口舌(相传,引者)上,亦有难以说明之点。”⑨曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),北京中西音乐会1915年6月,第1页。虽然录音录像技术、设备可以高度精准化还原、再现影像的今天,已无“秘密”可言,但在曾志忞时代,有这样的见识、风范,甚至胆识,难能可贵!而将谱本完整“捧出”,更是一种普及艺术的良好期许。这无疑是“教育家”对受众特有的人文情怀与关爱。

(六)新谱布众

张厚载的“《天水关》一剧,该会曾刊行一书,于词句工尺,分别注释,备见详尽。睹斯剧,读是书,更足观察该会之成绩焉”①张聊公:《曹润田氏宅中大堂会》(民四)1915年10月,《听歌想影录》,天津书局,1941年10月初版,第1页。,证明了该书在当时(1915年10月16日),已对世人产生了强烈反响。原因不外乎前所未有,故夺人耳目。这和齐如山为梅兰芳出访美国而精心设计的《梅兰芳歌曲谱》②刘天华编:《梅兰芳歌曲谱》,北京,石印本,1930年。——意使外人(包括外国人及外行),按谱循声、以利赏析的道理一致。如果从丁逢吉提及的“1913年”(据新史料,应为1914年冬季),《天水关》“谱”已在其视线推论:此谱比《梅兰芳歌曲谱》早16年!另据当时十分活跃的戏评家梦觉生讲:

曾氏精通中西音乐,冶西乐乱弹于一炉,延伶工为教师,集十三四岁子弟数十人,授以戏剧及西乐,用新乐器为戏剧伴奏之具,颇绕别趣。所编《天水关》一剧工谱,参以配乐音谱,兼作五线谱附其后,是戏锣鼓牌子及化装用具名色,亦无不备,可谓得未曾有。曾氏原拟续编《洪羊洞》《碰碑》《上天台》诸剧,以事中止,至为可惜!近来即《天水关》一剧,坊肆亦且不恒见矣!③觉梦生:《曾志忞之〈天水关〉秘本》,载《江天小阁戏谭·戏剧月刊》1930年第7期,大东书局,第4—5页。

三、统筹

上论,使任何未见《天水关》乐谱“真容”的人,即刻有一大致印象,即:该谱是工尺、五线谱两厢对照,锣鼓牌子首次以节奏形式记写。曾志忞的指导思想是:“皮黄之伴奏乐器,锣鼓胡琴是也,此二种伴奏,亦无书本的记载,并无教授之习惯,习此者无非以一己之聪明,日待于师傅之后,年染诸优孟之前,自为模仿耳,此种伴奏,因时变迁,无复真面目之可求。”④曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,与高砚耘合编,白承典、邹振元制谱《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),北京中西音乐会1915年6月,第1页。甚至各角色的化装、服饰、用具(俗称“行头”),也记录在案,就好像一个面面俱到、无所不包的百宝箱,其把管理、观察、欣赏、甚至审美观念,杂糅一处,故极具曾氏特色。音乐抑或戏曲,仅曾志忞主理之贫儿院庞大事务中之一支并非全部,统筹、协调各分支,是曾志忞必备才能,否则庞大繁杂的贫儿院各项事务(既有应酬,又要管理;既要筹钱,还要主持上海嘉定“瑞芝义庄”、北京“中西音乐会”之大小事务;既要排练,还要教学……)绝不能正常运转。而一剧、一戏、一演出之策划实施,与其相比,不过小菜儿一碟儿。同时,作者告知世人一“流产”计划,即:在此剧之后,曾志忞还曾想续编一系列京剧谱,只是被“以事中止”,其《碰碑》,为该会1914年12月11日“开场”剧目之一。上述种种废“口传心授”理由,除从实践中来,也是其亲历亲为的“心得”,故具内在的“逻辑”——以世界通用之谱式将所有京剧细节记录,破除守秘陋习所限,使学艺众生,对此昭然若揭,以达善境。缘此,京剧抑或其他艺术的传播,才真正插上飞翔的翅膀。此改革对已过三十五岁的曾志忞而言,依然有不成熟印记,但其天真、浪漫、不拘一格的“真性情”却由此显露,以下所论,顺理成章。

四、必用复音

曾志忞称:“中国自古以来只有单旋律Melody而无和声Harmony,此中乐不进化之大点也。[且]剧中数人同唱者甚少,《大赐福》及武戏中偶一有之。然武小生唱仩字,而武花脸唱上字,不过八音之别,非和声也。和声者,四人同时唱四个音,而各连续进行者,譬如青衫唱仩字,小生唱六字,老生唱工字,花脸唱上字,音虽不同,而入于人耳,似觉调和可[人]。和声之学理颇深,调和亦不易。中国将来改良歌剧,和声一法万不可不采。”⑤曾志忞:《歌剧改良百话》,第49页。不仅限此,他还将和声之法用于京剧之锣鼓,认为“击乐器如大小锣鼓、板、铙均无(音之,引者)高下,但(仅,引者)表疾徐(快慢,引者)。原来锣有四种,铙亦四种,大锣应合合字声,中锣应合上字声,小锣应合工字,最小锣应合仩字声,铙亦如之”⑥曾志忞:《歌剧改良百话》,第49页。,构成大三和弦的四六和弦。不但中国戏曲场面中有曾志忞所述锣音不齐、十锣十音情况,民间鼓吹乐队中之“十面”亦如此。即使音高俱在,也基本不以此定音,似成一摆设,但将其音高校准、统一、和声化,则是曾志忞的歌剧改良追求,甚至在他的戏曲乐队中,有将锣鼓家伙事儿废弃代之以铜管乐队之势,此不能说其极端,因他对此补充道:“予意……全用西洋管乐及洋琴等,或偶于一曲中,一使胡琴、锣鼓之类,一动乱听(加入燥音后与乐音对比之‘乱’,引者),然要认为附属伴奏乐器,不得为主要伴奏乐器也。”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第49页。即胡琴、锣鼓并非不可用,但仅为“附属”——“特色”而非“主要”乐器。他还说“锣鼓虽系一种粗俗的伴奏,然亦有一定的规则,层出的变化,兹将各种名目,列成新式谱表,以期记载传播,免将来漫无考证”②曾志忞:《京剧脚本发刊序言》,《〈天水关〉京剧第一集·中西音乐会刊》(译谱,附新创锣鼓谱),第2页。,并将其作为《天水关》的一个亮点,耐人寻味,说明其思想常处变动不居、自相矛盾状态,而晚期的暴躁易怒、动辄打骂③曹汝霖称:“志忞……因酒毒成肝硬症,医嘱戒酒,终不肯戒,性变暴燥,动辄骂打。有一年新年,我们去贺年,见桌上中间摆了一盘血淋淋的猪心肝肠,二妺气得发抖,知又是志忞在发脾气,不敢多言而出。翌日二妺来告,志忞近来动辄用刀吓人,恐在醉乡万一失手,如何得了。我忍无可忍,只好携子女去上海躲避一时再说……志忞志高傲物,所如辄左,怀才不遇,借酒浇愁愁更愁,有愤世绝俗之意,卒以酒病丧生,为之惋惜。”据《曹汝霖一生之回忆》,传记文学出版社,1980年再版,第264页。此文对曾志忞的性格、脾气、秉性有旁证意味。,固然与其突然丧子、丧父、院事多舛有关,其十分矛盾、易变之性格,在此也多少有所闪现,但其以管弦乐队烘托京剧传统三大件架构的中西混成乐队改革思路,已合盘托出。总之,传统京剧由“新乐器”伴奏,并使之以直观谱面呈现,使观(听)者“颇绕别趣”,是开先河之创举,故才令人兴趣盎然。其中西乐器混成京剧乐队,比欧阳予倩、张謇于“五四”前后在南通搞的京剧管弦乐队伴奏④据欧阳予倩:《自我演戏以来》,上海:神州国光社,1939年,第160页。欧阳予倩(1889—1962)从日本回国(约1910年,引者)不久,就把上海房子卖了,“全家去了南通”(据欧阳予倩《在南通住了三年·自我演戏以来》,载《戏剧》1930年第2卷第1号,第255页),1918年左右创“南通伶工学社”时的举动,曾遭世人嘲笑:“这班学生,倘若是学军乐队,还可以去送送大出丧,你看那种大大小小的外国胡琴(倍、大、中及小提琴系列,引者)有甚么用处?讨饭都不能当碗使……这种样子的讥笑很普通,但是我(即欧阳予倩,引者)决计不理”(据欧阳予倩《自我演戏以来·五续》,载《戏剧》1930年第1卷第6号,第181页)。上述材料:一、说明欧阳予倩去南通的时间,在其21岁左右——1910年前后[欧阳予倩云:“我二十几岁才出疹子……自从一出痳疹,甚么力气都没有了,瘫软在椅子上,经过三个月才好……之后,每年到夏天就要发软不能走动。这回到日本(约1907年,引者),正当夏天……就完全瘫软了……(据欧阳予倩:《在南通住了三年·自我演戏以来》,《戏剧》1930年第2卷第1号,第254页)];二、证明其在南通的三年,约在1912—1915年;三、“南通伶工学社”1918年成立之期不确,而说“五四”前后之“后”,是欧阳予倩走后,该社依然存在并有影响的证据;四、从上材料反映出:1918年左右该社即有一“军乐”、大小“外国胡琴”的混合乐队。、佟晶心19世纪20年代末30年代初之京剧西洋乐队设想⑤佟晶心认为:“如果我们没有创造(制造乐器,引者)的天才,那么西洋的乐器,不妨借用几件,加入中国的乐队。或者只用一架钢琴……也未尝不可。”据佟晶心《名伶:新旧戏与批评》,北京:隆华书社,上海:光华书局,1926年初版,第32页。、江文也19世纪40年代参与的京剧改革,甚至“文革”中“样板戏”各类中西结合乐队均早,故“耳目一新”!

五、评批无情

首先,与前引胡适视戏曲为“封建遗形物”故“应废”论⑥胡适:《文学进化观念与戏剧改良》,《新青年》(戏剧专号)1918年第5卷第4号,第9—10页。、傅斯年“胡琴是件最坏的东西”故“不能不去”论⑦傅斯年:《戏剧改良各面观》,《新青年》(戏剧专号)1918年第5卷第4号,第34页。不同,曾志忞以十余年京剧实践基础阐述之京剧板式单调,听十曲、二十曲仿佛一曲,“究其变化之点,仍在小节而不在大段”一针见血,能否“不囿于传统板式再创新板?不令人生厌?”⑧曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。是其心声,可见还是在为传统戏曲发展寻找出路。其次,对京剧过门之有名无实,亦提出批评:“一幕复一幕……常振动我耳鼓之过门……非虚设者也”,它是“乐句之线索”,有“上下贯串之责”却变成“最可厌、最单薄而最无味者”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。,其谁之责?上虽细枝末节,但语短意长,最终曾志忞以全面彻底改革者而非小打小闹之玩家形象亮相。

六、覆地翻天

曾志忞称“予之所谓改良者乃根本上之改良,非移花接木、修枝补叶之改良也。此等改良要有四种原质:一、有西乐经验,知乐理、能作曲者;二、能著雅俗共赏、言短意长之词句者;三、已经社会承认、出色当行之乐匠;四、有社会学知识、知社会心理者。将此种原质的人合并起来从事研究,先将旧剧酌改,订定刊本发售,俾众皆知。世苟有同志者,人人皆得藉此而研究,世苟有嫉妒者,亦得藉此以竞争。”②曾志忞:《歌剧改良百话》,第50页。此话说在1914年4月9日,据今已104年,今复睹,恢宏气派依然不减,与其说是对戏曲改革者提出的要求,莫如说是其自身改革的真实写照,因时能当此任者,非曾莫属。故他的改革是从戏曲曲调、板式、记谱、和声、场面、服装、布景、道具、后台监督管理、人才培养方式、资金运转、票房经营、编剧、导演等诸多方面层层同步推进,甚至亲自登台演出。

七、真把式

以其1914年12月11日晚间亲自登台演出的《碰碑》为例③无名氏:《志中西音乐会》,《顺天时报》1914年12月7日第3版。,此唱段是当时京剧曲调发展的里程碑,其坐标点在男女分腔。此前,元杂剧、昆曲、秦腔均未能解决,导致男女同腔同调后的弊病,一为单调,再者困难——毕竟男女声线有别,而又倒嗓者频出,虽此改良步伐起自程长庚、张二奎、余三胜等前辈,谭鑫培最终把老生调门降低,属其晚辈的曾志忞却在实践层面大胆尝试,这是京剧史遗忘的史实。其改良之法,以二黄原板为例,胡琴—弦改—弦,是反调向下四度宫音系统移调从而移低五度。如二黄老生唱腔,其旋律活动音区,在“”(徵)—“”,低音有时可达“”,而反二黄音区在“”(徵)—“”(宫),偶尔可达(商),音域加宽,旋律发展有更广空间,适宜表现压抑、愤懑、悲凉的情境。这在此唱段的第三部分“二黄原板”改“反二黄原板”的上句中,表现得最为典型(见例4④黄翔鹏:《旧民主主义革命时期——近代的音乐》,打印本,1980年初统修,第326页。)。

例4 京剧[反二黄原板]唱腔

例5① 此谱系谭鑫培传人李和曾1961年唱腔,而谭腔则来自余三胜,李腔中有学谭,也有经贵俊卿、刘鸿声等祖述余三胜所传腔调的痕迹。曾志忞演唱的此段,没有传谱,只能以与其最近、带有谭腔印记的唱腔暂代。详见黄翔鹏《旧民主主义革命时期——近代的音乐》,打印本,1980年初统修,第327—329页。 李和曾唱腔

(一)唱词:以三、四字为主,夹杂着五、六甚至更多(七、八)字,现举[垛板]及[哭头]上、下句结构的唱词为例:“那时我,东西杀砍,左冲右闯,虎撞羊群,被困在二狼山(上句);内无粮,外无草,盼兵不到,眼见得,我这老残生,就难以还朝,我的儿喏!(下句)”;其比[二黄上板哭头]简单得多,仅最后两句哭腔,成套[哭头锣鼓]已被省略,但悲伤、绝望之“极”,却尽然表现。

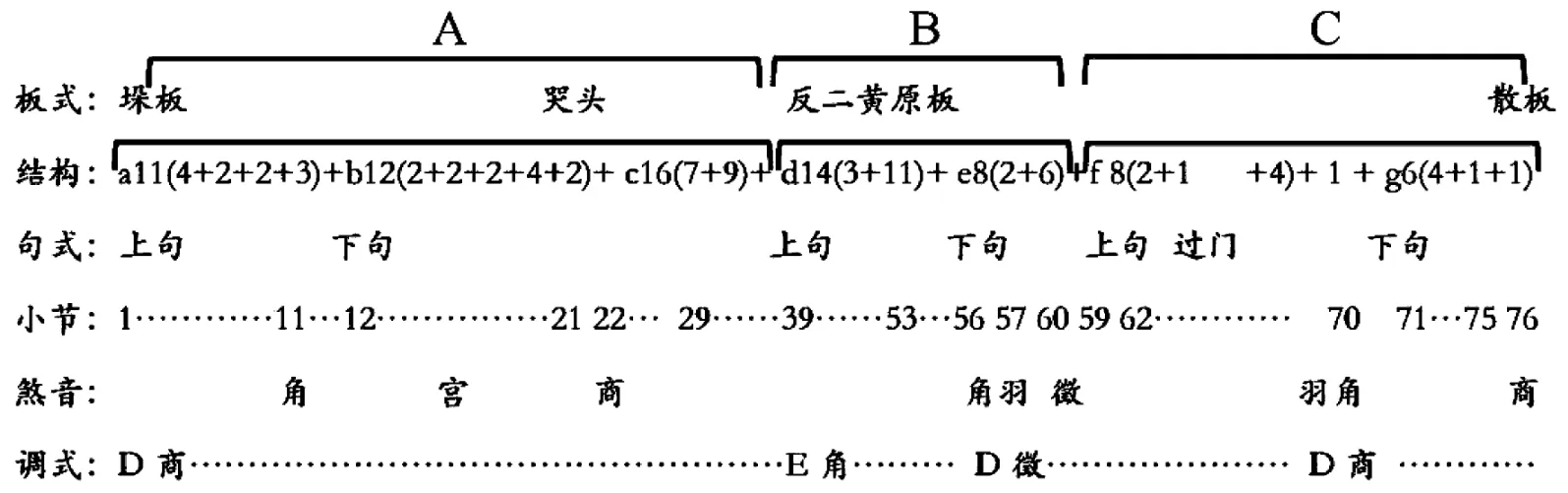

(二)结构:三对上下句,间插[哭头][散板]“白”为其显要特征。

图1

(三)音调:首、尾是七音D商调式,间(57—68小节)插E角、D徵色彩的短暂离调,并以角变羽为媒(转回本调则以羽变角,见56—57、69—70小节方框),是传统“变宫为角”借字手法;旋律:曲折、回环、婉转,通过各种前后倚音、装饰音及托腔保调之胡琴等乐器的花奏(未列),溜缝似的将旋律音之外空间填充瓷实。另外,为使基调的“商音”稳定,其旋律走向虽(商)倾向明显,但依然有二黄宫调痕迹——一些句逗收在宫,并有角音——强调宫角关系及角调式段落,而下句的收音却均在商。

(四)情境:救兵不至、人困马乏,官兵又饿又冷之时,无奈只能把心爱之战马绞倒杀死充饥,以蓬帐为柴御寒,这是陷入绝境的“迫不得已”,突然空中一雁阵掠过,本神弓(杨继业弓法有百发百中之誉)一射,即缓饥劳,但宝雕之弓开张,却弓炸弦折、正可谓人倒霉时,喝凉水都塞牙!并且,八个儿子死了四个,其戏剧逻辑:没辙儿了,步步引其只能以碰碑作结(间插鬼魂托兆、牧羊老头咒语,进苏武庙见碑上字:“庙是苏武庙,碑是李陵碑,令公来到此,卸甲又丢盔”。虽不甘其境,却不忍其辱,撞碑而亡)。曾志忞则当贫儿院事业如火如荼,却横遭人祸,家毁室焚,无家可归,其从心头而起之“怒”,正于无以发泄之时,最感无奈之期,当其披挂并以髯口、皂靴,亮相氍毹,其内心“绝不屈服”气质被淋漓尽致地展现了出来,既可见此剧是经精心策划并亲自实施的,可谓“霸王硬上弓”——硬碰硬地“死磕”。虽其惨烈程度远不及剧中人物碰碑悲壮,但顷刻间的“家毁”①据1914年5月27日来自贫儿院的一封信说:“曾君任贫儿院事五载(即1908年底至1913年,引者),乐队亦成立,正兴高采烈、著著进行之际,忽来第二次革命,北军南下,将贫儿院半成焦土,曾君财物,亦焚掠一空,于是曾君北行糊口,高君留申,维持院务……”(据无名氏:《上海贫儿院管弦乐队之北行》,《申报》1914年5月27日第11版。)对此,有中国红十字会1913年7月25日的《通告》辅证:“贫儿院女院全焚,男院无恙,曾志忞君死守,保全救护出险男女,计一百八十人,内伤一孩已送医院告以无恙,各孩寄存北商会念(廿,引者)三号,午三时半会员会同高凤池君乘汽车赴徐家汇,由小路入龙华,限今晚十一点半全数救出……”(据《中国红十字会临时通行》,《申报》1913年7月25日第1版)。上文是对1913年7月23日15时至23时30分“突发事件”——包括曾志忞英勇护院、求助院生过程的报导,由此校准了曾志忞的贫儿院女院被炸日期;另据曾志忞亲述,“北行”详细日期似为:1913年7月24(农历六月廿一)日以后。对其创巨痛深、刻骨铭心,其与所演之剧中人物杨令公的心情、情境、处境十分相似,其感同身受,可谓情到深处。另外,该剧中,杨令公以残败之兵不能归朝,却一心想还朝之矛盾心理,在其[哭头]“朝”字所拖四板八拍及“喏”六板十三拍长腔上,表现出的踌躇——欲进不能、欲退无路,与曾志忞心境恰正吻合,亦再次表现了曾志忞所推崇的字后“拖腔”——余音绕梁之美感,还亲自以演唱展示,为其戏曲改良增添了实质,而非仅口头说说而已之花架子式的戏剧内容。这在古今戏曲改良进程中实属罕见,是真正既有理论亦有实践的戏曲改革。正所谓:光说不练假把式,光练不说傻把式,既说又练真把式。

八、清净

对戏曲人才的培养,甚至关于其变声期及其善后处理、卫生、饮食、道德及不良嗜好的防戒,称“予尝谓,音乐家最要重道德,次要戒嗜欲,终要有教育。旧剧界受此病久矣,一时虽得良方,而床褥中人未肯如法试服,引以为憾(新剧界则趋势于戏剧,力避此音乐方面,绝无希望)。现当新辟一新歌剧界,不论科班票房,俱可实行此三主义。一重道德也,轻钱财,修艺术,谋进步,诸事括之。二戒嗜好也,烟、酒、色诸事括之。三有教育也,先完备普通学,再研究作曲及词章,诸事括之。”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第51页。此言即可见其改革气度、广度及深度,并表明其彻底与传统戏曲改良厘清了界线。

曾志忞的一番宏论,即刻引起阵阵涟漪,秋水称:“连日获读大著,对于戏曲前途计划,至为周详,开歌场之新天地,辟舞台之恶习惯,钦佩钦佩。鄙意:社会上有最重要之二种事业,则报纸及戏曲是也,社会文明之程度,即以此二者为比例差。支那之报纸近虽未进于美满之境地,而报业尚为曾受教育之人进步,尚有可期;至言戏曲,则瞠乎败矣。北京戏曲之中心,而汪谭为京戏之泰斗,试叩以秦皇汉武,伊必不知何朝君主,东亚西欧,伊又不知为何处地名,纯以腔调讨好、为机械之动作并小学卒业之知识,而亦无之支那戏曲之不进,不亦宜乎?为今之计,一当立专门,主校编订有价值之戏曲,以引起社会嗜戏之心理;二当改编旧曲,以划除社会之劣性根。双方并举,成效当可立睹,通俗教育之美名,庶不致徒托空谈矣。故兹事体大,办理尤需得人,非深通新旧戏曲者,难当此选。仆不谙此道,酷嗜之,尝欲投身梨园,力肩此任,而一违衣食之逼,再违于阿堵物(钱财,引者)困我,荏苒半载未遂,素愿君如有意,愿及门焉,余不白,志忞君鉴”。②秋水:《谨上〈与志忞君书〉》,《顺天时报》1914年4月25日第3738号,第5版。正是认定曾志忞即中国京剧改革曙光,秋水有意投曾志忞门下,说明曾的言行,确实洞彻了秋水心扉,特别其所提及的汪笑侬、谭鑫培辈,尚知识浅陋,更遑论其他艺人之文化水准。如此,怎能使中国戏曲改良不归败途?而曾志忞的种种改良计划及宏大举措,终使其眼前一亮。但并非没有担忧,不久,秋水再致曾志忞的信称:“闻君有音乐会及济贫院之组织,仆不禁雀跃,为音乐前途祝,尤为仆个人庆也,伹(愚笨之人——愚意以为,引者)音乐与戏剧,虽截然分离,未识此等组织,亦连带及之否?不过京中人士,嗜旧剧久,一旦易以电光布景、新剧新角,恐难享一般人之欢迎,且受旧剧界之打击。”③秋水:《再致志忞君》(续),《顺天时报》1914年7月7日第3809号,第5版。由此说明,任何改革之路绝非坦途。虽秋水未举实例并有“尊会何日成立?会当请于君前,容盈尺地,纳诸师弟之林,常聆教言也”(同上)——再次表达了加入该会的强烈意愿,但从其忧虑中亦反映了该会将成未立之时(正式成立时间1914年12月11日)④《中西音乐会纪》,《申报》1914年12月12日第6版。,种种戏曲改革遭人白眼的艰难困境。

结语

首先,曾志忞认为,欲经营一歌剧团体,必要有一定观众支撑及票房收入,既要有一票房主人,也要具备一定之德,即:“房主总得有四个字:才、德、财、信是也。所谓才者,于音乐上须富有经验奇术,于文学上亦须贯古彻今。所谓德者,要宽量,要真诚,要循循善诱,要井井有条。所谓财者,凡房中一切经费,应收应付,应垫应借,金融机关要异常灵便。所谓信者,第一为金钱上之信用,第二为言语上之信用,第三为学术上之信用,第四为社会上反动之信用(反作用时之威信,引者)是也。第五,各票友应担任全房之经费,不可彼此推诿;亦不可以演剧为儿戏——事在可得可失之列。第六,房主应定一票友资格,旨趣宜严而不宜滥,合此资格旨趣者方允入房。我深信,我票友诸君苟能实行此法,必得十二分好结果也。”①曾志忞:《歌剧改良百话》,第53页。

也即演歌剧抑或戏曲,需钱财支撑铁律,古今概莫能外;此外,除各方信用外,还需精明的经营、运作方可立于不败之地,其中才、德、财、信缺一不可。但最终曾志忞“心中票房”在激烈的市场竞争中败下阵来,除不轨、不仁、不义弟子外,其财政也深陷危机。据曹汝霖回忆,曾志忞死后“二妹(即曹汝锦,引者)来津,知尚欠天主堂巨款,遂划出庭院地一部分出售还债,料理后事”②〔美〕曹汝霖:《曹汝霖一生之回忆》,传记文学出版社,1980年再版,第264页。。一代富商巨贾之家,身后竟背负庞大债务,令人匪夷所思,但绝对与其经营不善有关,这透露了其借酒浇愁的个中原因。

其次,曾志忞以音乐家独特视角,在1913年萌发宏愿,将京剧归类歌剧进行种种改良,史无前例,虽其创新腔未及展开,仅做了些基础性建设,但其改良力度之大、视角之新、触及面之广,令人叹为观止。与欧阳予倩将文明戏作为中国新歌剧创造起点不同,欧阳是在戏剧基础上锦上添花,而曾氏改革,才是真正意义上的戏曲音乐革新,并与音乐家身份相符,其以音乐讲好戏曲故事的“想法”,何其大胆、新颖、彻底!这才是一个音乐人应做之事。终于曾氏在文化“大破坏”之后,回归传统文化,可谓其音乐上的“否定之否定”式迂回前进、螺旋上升。虽其以形而下之老少、雅俗、贫富、贵贱、文野皆宜之京戏改良为起点,却达形而上之哲学高度,意味深长。而“京剧不可opera”抑或“opera不可京剧”,在曾氏实践前均成伪命题。故其成了以后一切此类改良的起点乃至启迪。特别紧随其后、京城出现的傅洞领导之中西音乐会,显见受其深巨影响,说明其大有可圈可点可展衍之势。以后又有多少人为此奋斗不已?答案已显得不重要了,重要的是过程。特别当此成为国家行为及意志,虽有其独特成因并有“一花怒放百花杀”之短暂一瞬,但真正能够担当“国家在场”重任的,昆乱、文武、土洋不挡之新京戏,显见是重要选择“之一”。