古代西亚—北非的弓形竖琴研究

□王雅婕

与中国乐器类型“吹、打、弹、拉”的产生顺序不同,西亚—北非乐器的发展也拥有自身特定的脉络及特点。其中,弦鸣乐器中的竖琴类乐器无疑是西亚—北非乐器史上产生得最早,也发展较为成熟的领域。因为缺少了现代竖琴琴柱的部分,它们通常呈现一种敞开式近三角形边框形式,并且又可以再细分为弓形和角形两大种类。二者的区别主要在于弓形竖琴的共鸣箱在底部,弦系于琴颈;而角型竖琴的共鸣箱为琴颈的一边,并系弦于下端衡量的位置。弓形竖琴的出现无疑是早于角形竖琴的。客观来讲,这也符合乐器产生的“仿生学”意义。荷马史诗《奥德赛》中就曾对此种情况有过一些描述,例如:“那复仇心重的英雄,拉满了他用圆和角制成的强弓,使拉紧的弦发出了类似莺歌的美妙声音。”①〔古希腊〕荷马著、杨宪益译:《奥德赛》,上海译文出版社,2008年。这体现出早期人们已经意识到将打猎中使用的粗糙、简陋的狩猎用弓向能够发出美妙乐音的乐器用弓转化的可能。西亚先民们在打猎用弓的基础之上,将其木质弓身底部挖空,形成共鸣箱,再在原本的单根弓弦外,另外加入一些长短、粗细都略有不同的弦,以丰富音响和音色,这样,作为乐器用弓的弓形竖琴雏形就诞生了。

一、古代西亚—北非弓形竖琴的本体分析

考古发现,古代西亚—北非的两河流域、古埃及和古波斯都留有弓形竖琴乐器的遗迹。那么,它们分别具有怎样的形制和功能,用于何种场合,又经历了怎样的发展变迁呢?以下逐一来看。

(一)两河流域的弓形竖琴

两河流域的弓形竖琴在文字、图像和出土实物中都曾出现。在文字上,早期两河流域的苏美尔语和阿卡德语当中均有对弓形竖琴这件乐器的称呼,其中苏美尔语称其为Balag,而阿卡德语则写作Balaggu②参见周菁葆《丝绸之路上的箜篌及其东渐》,《新疆艺术学院学报》2010年第1期。。比如出自乌鲁克四世时期的一副印有弓形竖琴图样的书写板(图1),为公元前3000年的产物,现藏于柏林国家博物馆。此弓形竖琴的琴弦数量较少,约三条,其颈部较长,底部共鸣箱的刻画略有加粗,但仍不明显。再如公元前三千年左右,出土于乌鲁克的文字泥板书上,苏美尔人用楔形文字对“弓形竖琴”进行的描绘(图2),除了似弓形的外边框外,其共鸣箱位于底部的特征也有了明确的刻画,三条弦系于琴颈处,与图1泥板书上的表现相一致。因此我们可以断定,两河流域的弓形竖琴乐器至少在公元前三千年左右的时候就已见于文字了。

图1 B.C.3000年弓形竖琴图样泥板书

图2 B.C.3000年楔形文字“竖琴”

除楔形文字外,一些随后的图像也同样记载了弓形竖琴的应用情况。比如,现藏于费城宾夕法尼亚大学博物馆,乌尔第一王朝(B.C.2500—B.C.2350)的一副动物演奏乐器的印章拓片上,表现了三只演奏乐器的驴和一些小型动物在唱歌、舞蹈的场景(图3)。其中持乐器动物的中间一只,较明显的展示了一种四弦的弓形竖琴乐器样式。尽管其共鸣箱比较薄,但从琴弦挂于琴颈的方式上,我们有理由相信此为一件典型的弓形竖琴乐器。前面动物所持乐器不详,但后面一只应为手拿对击棒类的打击乐器演奏,表现了一种两河流域早期乐器组合的样式。从此时代的大量图像上来看,这种用旋律乐器和打击乐器配合演奏并随之唱歌舞蹈的音乐组合形式已经形成了。而以动物的形态表现乐器或者是在乐器上大量运用公牛等动物进行装饰的手法同样也是早期两河流域的典型特征。

而在稍后的阿卡德时期(B.C.2350—B.C.2170)的巴格达,同样也有表现此类弓形竖琴演奏的轮状印章出土(图4),该例为私人藏品,图中的弓形竖琴共鸣箱也较单薄,大致有六条弦,与众不同的是颈部比较长,一直延伸向上。图中所反应的场面为早期两河流域的宗教祭祀场景,弓形竖琴用于此类场合的旋律声响,能够提高言语的音量,并以此搭建一种更好的与神交流、联系的手段。

图3 乌尔第一王朝动物乐队图

图4 阿卡德时期的弓形竖琴轮状印章

相似类型的弓形竖琴我们在乌尔时期的大量浮雕上也发现了大量遗迹,但又大多因年代久远而残损不全。西方学者们通过长期对一些浮雕所配铭文的解译和研究指出,其中有相当一部分浮雕描述的形象和图景都是当时的职业乐师或者歌手,甚至有的还注有明确的身份和姓名记载,并且在这些图像中也大多有弓形竖琴出现。可见,弓形竖琴在当时的运用非常广泛,除了宗教场合和一般民间使用外,还有相当一部分运用在宫廷和宴会等场所的例证。比如现藏于费城宾夕法尼亚大学博物馆,出自乌尔第一王朝(约B.C.2450年),展示有竖琴的轮状印章(图5),以及现藏于伊拉克博物馆,迈西利姆时期(约B.C.2600年)巴格达灰岩圣板所刻的带有竖琴演奏者的酒会场景(图6),在这两幅图中我们都可以明确看到画面上的主人在饮酒,旁边有仆人侍奉,以及乐师演奏弓形竖琴的场面。其中图6更是有早期西亚的酿制葡萄酒的抬酒罐场面,宴饮的使用场合展露无疑。而图中人物颅圆颈短的形象,以及体态和服饰也都正是典型的苏美尔人特征。

图5 乌尔第一王朝轮状印章

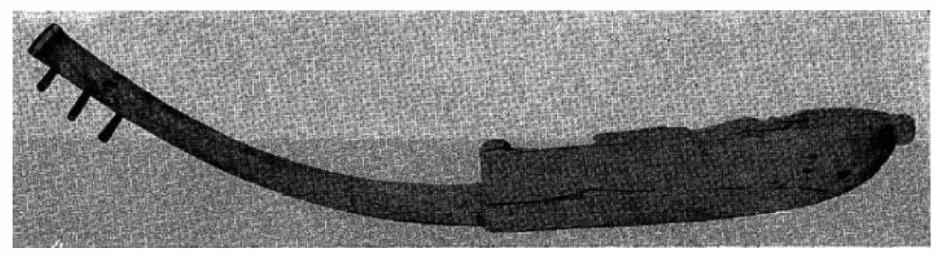

此外,古代两河流域同样也出现了弓形竖琴乐器实物,并表现出了弓形竖琴在当时较为先进和发展的形式。比如现藏于伦敦大英博物馆,乌尔第一王朝(约B.C.2450年)墓葬中出土的一架弓形竖琴(图7)。此竖琴颈部上有11个弦轴,并系弦于颈上。琴体结构较为完备,底部具有完整的船型共鸣箱,并且在上面还附加了一层,构成双层共鸣体的样式,共鸣箱表面饰有以菱形图案为主的花纹,尾部装有牛头饰物,按照当时的习惯,这类乐器一般镶嵌有金银、珠宝等,非常名贵,形制也较为完善和成熟,一般是出于名门望族之器。这一方面可以证明弓形竖琴在两河流域地区的发展势必已经经过了很长的时间,并且也表明了在早期的两河流域,从宫廷到贫民的不同阶级、不同人群都已广泛使用此类乐器。

综上,弓形竖琴在两河流域的历史上形成较早,影响也极为深远,其依托本地区的环境及演奏需要不断发展出小型的、简易的、便携的,以及大型的、工艺复杂的等不同形制和样式,使用贯穿于整个两河流域历史的各阶段和人们生活的不同领域,同时又不断向周围的埃及,以及后来的波斯等地传播。

(二)古埃及的弓形竖琴乐器

弓形竖琴在古埃及有哈普(Harp)①参见周菁葆《丝绸之路上的箜篌及其东渐》,《新疆艺术学院学报》2010年第1期。的称呼,是古埃及音乐生活中较为重要的一类乐器。考古证明其在埃及未与周边进行互通和交流的早王国(B.C.3100—B.C.2686)时期,就已经普遍存在,且发展得较为成熟了。

1.古王国时期的浅弓形竖琴

在埃及古王国时代的第四王国(B.C.2723—B.C.2563)的一些浮雕、绘画中弓形竖琴已经存在,例如第四王国末期(约B.C.2600年)的吉萨墓葬群德本墓室浮雕中,考古学家们发现了两架弓形竖琴的图像(图8),这也为弓形竖琴起源于弓类器具的论断提供了一些佐证。西方学界早期的一些观点认为这种竖琴是没有共鸣箱的,但后来此类观点已被澄清。从图像上看,其更像是一种射箭用的弓,但从左边的演奏者所持竖琴的形制来看,其底部仍有稍微加宽的痕迹,这在后来的同类图像中,则表现得更加清楚。因此我们可以断定,此种古王国时期弓形竖琴的共鸣箱形制较小,但整体体型较大,接近人的身高,边框较为扁平,弧度较小,似一种浅弓形的形状,演奏者一般将琴底部置于地面,而琴颈依靠肩膀,单腿跪坐进行演奏。

图8 埃及第四王国末期的浅弓形竖琴

此类浅弓形竖琴在早期埃及使用较为普遍,除外观之外,研究者们也开始将注意力转移到琴弦连接,以及由此所衍生出的乐器调弦和转调等问题。比如第五王国(约B.C.2500年)时期,同为吉萨大墓葬群中出土的塞舍姆诺费尔墓浮雕所展示的图像(图9),画面中的大型扁平弓形竖琴有一个长颈,其倚靠在演奏者肩膀上的琴颈位置只有半个琴体的长度,弓形琴框明显呈上窄下宽的样式,共鸣箱较小的特点也表现得很明确。琴框上端装有约九个用于固定琴弦的木栓,德国学者汉斯·希克曼认为这种木栓仅仅是粘接固定于此,起连接琴弦、防止琴弦滑落的作用,故不能够旋转,也不可在乐器演奏时使其转调。①参见汉斯·希克曼等著,王昭仁、金经言译《上古时代的音乐》,文化艺术出版社,1989年,第28页。

图9 吉萨大墓葬群中出土的塞舍姆诺费尔墓浅弓形竖琴浮雕

另外,在现藏于开罗博物馆,埃及第五王国(B.C.2563—B.C.2423)时期的萨卡拉大墓的涅谢夫特卡墓室出土的一幅乐舞图中,也有一例同样形制的弓形竖琴(图10),它向我们透露了更多的有关调弦转调的问题。该图原本分上、中、下三个层次,在中层画面主要刻画的小乐队里,从左至右演奏者所持乐器分别为乃依笛、竖吹簧管乐器和浅弓形竖琴。该弓形竖琴琴颈的系弦处比较特别,表现为在系弦部位的琴颈外侧,还置有一个小木棒,所有的琴弦依次绕在这根木棒上系紧,这样一来,如果演奏者调节木棒,弦的松紧程度有了转变,便可实现改变音高或者转调的效果了。可见,这根小木棒的作用实际为一种移音转调的装置。而由此也可以证明,古代埃及在公元前2500年左右的古王国时期,就已经可以在弓形竖琴上做调弦转调了。

图10 古埃及第五王国时期涅谢夫特卡墓室中的绘画

值得注意的是,除了持乐器的乐师之外,画面中还有另外四名不持乐器、单腿跪坐,并摆着不同手势的乐师形象,这种手势与表现某种音高、音型的提示有着直接关联,即一种手势谱。而从其他表演者面前坐一位手势乐师,而竖琴面前却坐了两位来看,应为一种演奏双音或音程的表示,表明早王朝时期的埃及乐师已经能够熟谙了解竖琴演奏的各类技法,并且在音乐表现中也开始演奏双音或和声了。

2.中王国时期的铁铲形弓形竖琴

埃及中王国时期(B.C.2133—B.C.1786)留存下来的音乐资料相对较少,其弓形竖琴乐器以铁铲形为主要特点。如现藏于开罗博物馆,中王国时代(约B.C.2000年)萨卡拉大墓地中的木雕陪葬品,展示了一幅家庭练习音乐的场景,其中就有这类竖琴的典型样式(图11)。该木雕出土于墓葬,按照当时的葬俗,为死者将生活中的各类场景带入墓中,以求在另一个世界同样享用生前拥有的一切美好事物。因此,此组木雕应该是较为真实的再现了墓主人生前在家庭中演奏弓形竖琴的情况。我们注意到,在画面最右边的这位竖琴手的眼睛刻画与其他人明目大眼的神态不同,且面无表情,似一位盲人,“古代埃及人认为,盲人虽然看不见,但是他们能够更深刻的体会到神的意志,并且能预料命运和不测”①周启迪:《文物中的古埃及文明》,商务印书馆,2012年,第95页。,因此,当时的竖琴乐师多半是由盲人和妇女担任,频繁演奏于各类节庆或祭司等活动中。此类竖琴的形制同样比较大,琴颈较浅弓形竖琴有明显的加粗,共鸣箱上平下圆,类似于一个铲土的铁铲,演奏姿势依然为跪坐式的。

图11 埃及中王国时代家庭音乐表演场景木雕

类似的例证还如现藏于埃及博物馆的一具石灰石竖琴手雕像(图12),它出土于埃及中王国时期,舍克赫·埃勒—法拉格(Sheikh al—Farag)的一座小岩墓葬,也同样表现了一种竖琴乐手陪葬的形式。从神态来看,该演奏者同样是一位盲人,铁铲形竖琴的共鸣箱上还雕刻有眼镜蛇乌德加特(Udjat)的眼睛,在埃及文化中,这象征着健康和幸福②参见周启迪《文物中的古埃及文明》,第95页。。

图12 中王国时期的演奏铲形弓形竖琴男子雕像

可见,中王国时期的铁铲形弓形竖琴样式也非常具有特色和代表性,显示出埃及弓形竖琴乐器的不断发展和演进。

3.新王国时期多样化的弓形竖琴

在埃及进入新王国时期(B.C.1567—B.C.1085)之时,弓形竖琴乐器又演化出一些新型的样式和发展,呈现出一种多样化并存的繁荣态势。

(1)船形弓形竖琴

船形弓形竖琴在埃及新王国时期大量存在并使用,比如特巴尼大墓第11号墓室中的浮雕(图13),图中竖琴的共鸣箱底部较圆,呈勺形而更像是小船形,张九弦,琴颈有挂弦的弦轴,演奏者席地盘坐双手拨奏琴弦。此弓形竖琴的形制,让我们很容易联想到公元前三千年两河流域出现的楔形文字竖琴的样式,而新王国时期也正是埃及广受两河流域等西亚世界文化影响的时期,这种船型弓形竖琴可能也是其文化交融的一种表现。

图13 埃及新王国时期的船形弓形竖琴浮雕

同类形制的乐器再如埃及第18王国(约B.C.1567—B.C.1308),特巴尼大墓第343号帕赫卡门墓室中的音乐场景(图14)。该竖琴刻画较为清晰,张九弦,演奏者身体前倾跪坐着双手拨弹,与其后方的二弦长颈琉特琴乐手合奏。与竖琴乐器早期在埃及就存在并发展不同的是,琉特琴是在埃及新王国时期前后,从两河流域等西亚地区传来的乐器,这种传来乐器与船形竖琴的配合或许也是其外来身份的一种体现。

图14 新王国时期船形弓形竖琴演奏图

此外,与上文提到过的两河流域华丽风格弓形竖琴装饰类似的,埃及新王国时期的船形弓形竖琴也已经开始有了装饰较华丽的样式,如特巴尼大墓第20王国哈布城陵庙壁画上所绘的九弦船形竖琴(图15),其顶部有一个雕刻细致的埃及法老头饰物,类似于两河流域牛头等首形装饰物类型,琴身的装饰也较考究,体现出埃及弓形竖琴已经开始有了更为成熟的制作工艺及装饰风格。

图15 埃及第20王国哈布城陵庙中船形弓形竖琴

从上述埃及船形弓形竖琴与西亚琉特琴配合演奏,并具备了西亚首形装饰风格等现象上来看,它极有可能是一件外来物,或者是在借鉴外来基础上的加工。随着新王国时期的到来,埃及军事实力集聚,加之当时的整个西亚,特别是两河流域同样具有了这种扩张疆域的要求,它们之间互动更加频繁,一时间,埃及由沙漠阻围的封闭疆域被极大的打开,里拉琴、竖琴、琉特琴等乐器大量从西亚,特别是两河流域传入。而由于埃及本身已经拥有了较为完善和发达的弓形竖琴乐器传统,故在两河流域船型共鸣箱的弓形竖琴的基础之上,又进行了一些埃及化的改良,形成了这种乐器的样式,并在新王国时期的埃及广泛地流传开来。此类竖琴在埃及的形制比较庞大,与之前埃及人演奏的习惯相同,演奏者多跪坐着弹奏。

(2)深弓形竖琴

除船形弓形竖琴外,在新王国时期,埃及还拥有一种与早期浅弓形竖琴相似的深弓形竖琴。笔者认为,这类竖琴可能与浅弓形竖琴的发展有着一定的渊源和演进关系。相关的例子如新王国时代,图特莫西斯四世执政时期(B.C.1425—B.C.1405),特巴尼大墓第52号纳赫特墓室壁画中(图16)所表现的,这是一幅由双管吹奏乐器、琉特琴以及深弓形竖琴相互配合的女乐师演奏图。该深弓形竖琴在形制上较浅弓形竖琴来说,高度依然较高,超过了女乐师的身高。共鸣箱有所加大,占据了整体琴框的一半高度,琴框有一定程度的加厚,并且琴颈腰部的弯曲弧度也更大。其颈部有弦轴,张13根琴弦。演奏方式为站立演奏,并且从其与地面的接触面积只有一个点,以及身后的琉特琴乐师明显的走姿来看,此弓形竖琴应该也是要在行走中演奏的,但显然携带它行动不太方便,演奏者只好将其轻轻依靠在地面上双手拨弦演奏。此外,该竖琴整个琴体的装饰性也已经脱离了早期简易、初级的阶段,与当时的两河流域竖琴一样,较为精细和美观。

图16 埃及新王国时期特巴尼大墓地三重奏壁画

此种深弓形竖琴在特巴尼大墓中屡见不鲜,如在新王国后期的第20王国(B.C.1166年)拉姆瑟斯三世墓室壁画中,表现了祭祀死者时的合唱和竖琴演奏情况,该壁画上所描绘的弓形竖琴体型也比较大(图17),共鸣箱部位都有着华丽的花纹装饰,11根琴弦系于琴颈的弦轴上,演奏者弯腰弓身向前,双手拨弦,非常投入。

图17 埃及第20王国拉姆瑟斯三世墓室壁画

以上所论及的埃及弓形竖琴较两河流域的弓形竖琴相比,琴体的尺寸均较大,近似或超过人的身高,与之相应的,琴弦的数量也较多。从一些具体测量数据来看:“如那克脱墓(公元前1570年)中的弓形竖琴高一米左右;在底比利斯的纳赫特墓壁画中出现了两米高的13弦形式。随后又出现了18弦三米高的大哈卜、20弦哈卜,到埃及第26王国塞伊斯诸王时,则又有了22弦的形制”①参见周菁葆《丝绸之路与竖箜篌的西渐》,《乐器》2010年第6期。。此种大型的形制决定了它的演奏起初都为跪坐式的,这与埃及早期以灌溉和捕鱼为主的生活方式有着一定的联系。从历史上来看,埃及地区的生活环境较两河流域来说,游牧民族更少,也较早进入农耕型的社会。然而,这种情况从新王国时期开始发生了一些变化,我们注意到在诸如图16和图17中,演奏者开始站着演奏竖琴,并具有了行走演奏的要求,这又势必引发了新的便携式弓形竖琴的产生。

(3)便携式弓形竖琴

在新王国时代,与埃及早期浅弓形竖琴,特别是同时代的深弓形竖琴样式相似的,我们还发现了一些较小的此类竖琴形制。比如第18王国早期,特巴尼大墓第241号墓室音乐场景中(图18),一位在行走中演奏缩小版深弓形竖琴的男子所持竖琴的尺寸就比较小,他将竖琴依靠在左臂上,并以左手扶琴体,右手拨弦演奏。由于便携的需要,弦数也相应较少,为四弦的形制。在竖琴演奏者的前方,我们还留意到有一个二弦的长颈琉特琴的琴轴留在了画面里,可见其应在与西亚的长颈琉特琴相互配合演奏,暗示着其与两河流域的内在关联。

图18 新王国时代埃及便携式弓形竖琴演奏图

这种便携形制的竖琴乐器还留有一些乐器实物,如现藏于开罗博物馆的新王国时代,特巴尼大墓第37号墓室的便携式弓形竖琴(图19),它有三个弦轴,应为三弦的形制。从共鸣体和琴颈连接处的痕迹来看,应该为共鸣箱上插棒,而穿入琴体内的类型。

图19 新王国时代便携式弓形竖琴实物

此外,这类竖琴也有如两河流域牛首装饰的埃及化法老头装饰,及较为华丽、名贵的样式。如出现在底比斯的阿尼坟墓(B.C.1550—B.C.1307),埃及第18王国的便携式弓形竖琴(图20)。该弓形竖琴共五弦,在共鸣箱尾部有法老头像的装饰。其琴颈与共鸣体相结合的部位,同样也有明显的连接痕迹,多用于宫廷或宗教祭祀场景之中。

图20 埃及第18王国便携式弓形竖琴实物

综上,古埃及弓形竖琴类乐器既具备自己深厚的传统,又有着外来西亚影响的共同促进。其发展贯穿于整个古代埃及的法老时期(BC.3100—BC.332),并产生了多种不同的样式及种类。如古王国时期形制较高、身材单薄、共鸣箱较小的浅弓形竖琴,这种竖琴已经开始演奏双音或和声,并且可以调弦转调,发展较为成熟和完善。到中王国时期,又产生了琴体加粗的铁铲形共鸣箱竖琴,并大多由盲人演奏,与宗教的关系较为密切。新王国时期,由于对外交流的广泛和频繁,埃及弓形竖琴出现了多种多样的类型,例如类似两河流域楔形文字中表现的小船形共鸣箱样式,以及前期浅弓形竖琴发展的继承——深弓形竖琴。这些弓形竖琴作为埃及的代表乐器,虽形制和产生年代不同,但其共有的特征均为形制较大,弦数也相应较多。而从新王朝之后,这种大型弓形竖琴的样式也逐渐得到了改变,出现了便携式弓形竖琴,并有着首部或者其他精美的装饰,另我们开始思考它与后来在亚洲广泛传播的箜篌乐器的关联。

(三)古代波斯的弓形竖琴

在历史上很长的一段发展时间里,古代波斯这片土地是没有统一名称的。大约在公元前600年之时,希腊人才为其取名“波斯”,意思是“雅利安人的帝国”。古代波斯早期文明时代的“埃兰”和“米底亚”虽未被划入波斯帝国的范围,但却作为古代波斯历史、文化发展的早期重要组成部分,具有很高的研究价值。

埃兰地区最早的弓形竖琴大约出现于公元前3300年至3100年之间的一块埃兰王国神殿遗址(Chogha Mish)出土的圆筒印章的饰纹上(图21),该弓形竖琴与两河流域泥版书上的弓形竖琴楔形文字呈同一种形制,其出现时间也相近,证明两者之间的关联。从图像上看,两河流域与埃兰弓形竖琴出现的宗教画面在构图上很不一样,前者出现在相对较为简单的宗教场景中,比如只有主祭和几个人物的参与等,但埃兰的弓形竖琴出现的场合和环境则要复杂得多:图21是为一种宗教信仰崇拜的场景,可分为左右两个部分来理解:右侧表现的是两个为宴饮而做准备的人,坐在垫子上的人实际为主持祭祀仪式的祭司。左侧为一支祭祀的小型乐队,乐器有上方的弓形竖琴,以及下方的歌唱者、吹管乐器和鼓,反映出公元前三千年以前的埃兰已经具备了弦鸣乐器、吹管乐器、打击乐器的完备乐器体系,并且具有了相应的合奏形式。此外,画面中还有一些独立的餐饮器具,是为一些祭祀用品。

图21 埃兰早期宗教场景中的弓形竖琴

在后世埃兰的出土文物中,构图复杂的特点表现得更加明显。比如公元前2500年左右,出现在波斯东南部地区的一幅宗教场景的画面中(图22),布有人、神、蛇、鸟,动物和植物等多种形象,其主要信息为画面中间坐着的女神,有两条蛇缠绕在她的肩膀上,不鼓自鸣的弓形竖琴飞舞在其右侧肩膀上方,似正演奏着美妙的音响,暗示着这是一个宗教仪式的场景。而此处的弓形竖琴与上图中的不同,呈明显的弓形结构,除了一个类似皮囊的共鸣箱和弯弓形的琴杆,以及三条琴弦刻画清晰外,其将弦系于琴颈的特点,也充分显示了此乐器已经和后来见于实物的弓形竖琴大体一致了。

图22 B.C.2500年埃兰宗教场景中的弓形竖琴

类似的场景和埃兰弓形竖琴样式在波斯东南部地区,约公元前2300—公元前2100年的画面中也能够看到(图23)。此幅画面可以神坛右侧为中线,分为左右两个部分,左边神坛上坐着的女神,同样为两肩缠绕着双蛇的形象,右侧弓形竖琴乐师持三弦的弓形竖琴跪坐在圣坛前为其演奏,从此弓形竖琴的系弦方式和琴颈在外、琴弦朝里的摆放来看,应为一个水平弹奏的弓形竖琴类型,并与后世印度此类乐器的发展有着一定的渊源。

图23 波斯早期宗教场景中的弓形竖琴(B.C.2300—B.C.2100)

比较来看,埃兰弓形竖琴一方面体现出两河流域楔形文字中的样式,另一方面又表现为类似皮囊腔共鸣箱并伸出弯棒琴颈的类型,它们基本均为三弦的形制,多用于复杂场景的宗教仪式刻画中。图像表明,公元前两千年以后,弓形竖琴在波斯地区就少有表现了,这究竟是图片的缺失还是该乐器已经逐渐被取代或消亡,仍有待探究。

二、古代西亚—北非弓形竖琴乐器的引申思考

基于上文中对古代西亚—北非三个地域的弓形竖琴类乐器的具体分析,笔者认为其最重要的特征和启示主要表现在出现时间、传播、形制、装饰、功能和使用等五个方面,以下逐一剖析。

(一)古代西亚—北非弓形竖琴乐器的出现时间

在出现时间上,弓形竖琴乐器大约在公元前三千年的西亚—北非就已经出现了,从文字和图像上我们都能够找到支持这一出现时间的佐证。但究竟两河流域、埃及、古波斯哪个地方最先出现的此类乐器已不可考,第一是由于我们现在虽能掌握相关三地弓形竖琴乐器最早出现的例证,但其往往有一个时间跨度,较难比较究竟哪个更早,而哪个稍晚。第二是因为古代波斯的埃兰文明并没有建立起统一的城邦,并且由于地缘关系也与两河流域互通较多,使得我们在判断两者的绝对归属时面临较大的困难。

尽管如此,从弓形竖琴类乐器的出现和发展轨迹来看,笔者则更倾向于它们之间可能并不是孰先孰后的传入关系,而为早期西亚—北非所共有的乐器。因为,至少在公元前三千年左右的时段里还没有很多的传播事件,使此类乐器发生一些碰触和改变,这应该更多的体现着此类乐器起源于打猎等先民活动的工具类用弓,并逐步向着仪式用弓和乐器用弓过渡的过程。

(二)古代西亚—北非弓形竖琴乐器的传播

提到古代西亚—北非弓形竖琴乐器的传播,笔者认为可以分为三个层次的交流来看待。第一次的交流表现在埃及的新王国时期,这一时期的主流背景是埃及与两河流域的西亚地区军事战争和经济贸易都进入了前所未有的频繁期,同时也使得琉特琴、里拉琴等大量西亚系的乐器传播至埃及,而在弓形竖琴上的影响则主要表现为西亚的便携式竖琴开始进入埃及,影响了埃及竖琴从原本席地而坐演奏的较大体积和共鸣箱规格的乐器开始向着怀抱着,可以边行走边奏的便携式类型转型。这一点除了在图像上有很多表明外,从出土文物中也得到了最直接、有力的证实。

第二个层次的交流表现在早期两河流域和古代波斯文明的交流中,分析来看,古代两河流域作为人类文明的发祥地,其乐器文化、弓形竖琴文化应该较古代埃兰更为发展和成熟。而波斯由于地缘的关系,西部靠近两河流域的区域——埃兰文明在弓形竖琴乐器方面可能受两河流域影响较多,甚至几乎与两河流域一致。而东北部更为靠近今天的阿富汗、印度一带,则呈现出一种皮囊腔型共鸣箱,并延伸出弯棒的琴颈,其形制、面朝演奏者本人的持琴方式,都暗示着其与后世印度在公元前二世纪到公元五至六世纪的一个阶段内广泛存在和流传的同类乐器的渊源。

第三个层次的交流是整个西亚的弓形竖琴乐器在被后世的波斯第一帝国萨珊王朝吸收和统一后,又恰逢丝绸之路的传播动力积聚待发,进而将这件在西亚—北非发源、传播、流变的乐器进一步推送到了丝绸之路上的中亚等国、印度、中国古代新疆地区和中原地区,期间的变迁精彩、复杂,但由于篇幅和论述主题限制,我们暂不在本文中展开。

(三)古代西亚—北非弓形竖琴乐器的形制

在形制上,两河流域、古埃及和古代波斯的弓形竖琴乐器都有一些各自的特点和发展脉络。首先,两河流域的弓形竖琴乐器的发展可以用四个字概括——从简到繁。它们从最初的三根弦,共鸣箱较小的形制发展到后来的四弦、六弦、十一弦甚至更多琴弦的种类样式。其次,随着弦数的增多,其共鸣箱从薄到厚逐渐发展,整体形制也表现出逐渐增大的趋势,尽管如此,大体积的弓形竖琴类乐器并不是古代两河流域的特点或者追求,与游牧民族生活息息相关的便携式类型始终在此地占据着主流。

与两河流域不同,埃及弓形竖琴乐器并不是在尺寸规格上由小到大的发展,其最初的固有样式是与人差不多高的大体格,随着时代的发展和交流的增多,这种大体格开始呈现逐渐缩小的样态。而从形制的多样化来讲,埃及的弓形竖琴乐器无疑是形制最丰富、样式种类最多的,随着时代的发展,分别呈现出早王朝时期的“浅弓形”,中王朝时期的“铁铲形”,以及新王国时期受到两河流域的影响后逐渐发展的“深弓形”“船形”“便携形”等多种样式,它们之间有着内在的传承关系,并体现着外在的交流、传播和影响。

古代波斯埃兰文明中的弓形竖琴乐器留存的例证较少,形制勾勒也较为简单,从图像中我们能够发现公元前3000年前的弓形竖琴与早期两河流域的形制有些许相似,但在公元前2500到公元前2000左右留存的遗迹上,我们也发现另外一种底部为共鸣箱,琴杆是弯曲的弓形,系弦于琴颈的样式。因此,波斯的弓形竖琴乐器应该因地理和文化的关系,分为东西两种不同的类型,西部的更接近两河流域,而东部更体现出其与埃及新王国时期的便携式类型的关系,并联系着后世印度。

(四)古代西亚—北非弓形竖琴乐器的装饰

在装饰工艺上,早期两河流域和埃及都呈现一种越来越复杂、越来越精美的状态,而除去名贵、华丽的珍宝点缀不谈,其较值得玩味的装饰类型既为一种“首”形的装饰风格,比如两河流域的公牛、埃及的法老头等等。而提到这种“首”形的装饰,我们很自然会联想到在中国古代史籍中记载的“凤首箜篌”乐器,该乐器的琴头装饰着凤首,并也引起过学界热烈的讨论。古代西亚—北非弓形竖琴乐器上的首形装饰风格至少要早于凤首箜篌两千年左右,但那时的西亚还普遍没有用“凤”这种中国化的象征,而常用当地的崇拜和图腾形象。比如牛羊是两河流域先民得以生存的动物及心中的神灵化身,图7公牛装饰的弓形竖琴在两河流域还有多例,需要注意的是,这里牛首出现的位置还没有在琴颈的头部,而多在共鸣箱的一端,这也与两河流域公牛里拉琴的牛首装饰位置是一致的。

在埃及,弓形竖琴共鸣箱一端装饰有“首”形图案的例证同样存在,如图20的法老图案。而真正如凤首箜篌的琴颈头部装饰物亦在古代埃及的遗迹中出现了,如图15,以及拉姆瑟斯三世统治时期(B.C.1198—B.C.1166),特巴尼大墓第359号墓室壁画中所绘的弓形竖琴(图24),它们的琴颈上分别装饰了法老的头和类似于蛇的某种动物头,显示了这种琴颈顶部饰“首”的装饰风格。

图24 埃及第20王朝特巴尼大墓地哈布城陵庙壁画中的弓形竖琴

联想岸边成雄、伊斯拉菲尔·玉苏甫、冯·加班氏等学者们曾提出但没有给出例证的观点:柏孜克里克公元十世纪第48窟当中所绘的整个新疆地区唯一的琴首饰有凤首图案的所谓“凤首箜篌”乐器例证,有可能是一种从埃及传入的乐器在古高昌的体现形式。①比如突厥研究专家冯·加班氏所提出的“高昌回鹊王国时期的凤喙箜篌,有可能源自埃及的鸟首箜篌”。〔德〕冯·加班:《高昌回鹊王国的生活》,周如仙译,吐鲁番地方志编纂办公室出版,1989年,第108—109页。从以上剖析来看,笔者同意这样的观点,并给出了其在西亚—北非的诸种例证。首形装饰风格在古代西亚的两河流域、埃及就已经普遍存在,并在埃及出现了在琴颈顶部装饰的首类图案,其通过后世的丝绸之路传播至中亚及南亚的印度,并在高昌柏兹克里克石窟中反映了出来,而“凤”这种中国化的象征产物,应当也与高昌地区当时与中原的频繁交流和影响有关。

(五)古代西亚—北非弓形竖琴乐器的功能和使用

两河流域的弓形竖琴乐器多站着或在行走中表演,使用场合有宗教祭祀、民间劳动和娱乐、宫廷宴享等,遍及从宫廷到民间再到宗教的方方面面。

埃及的弓形竖琴乐器使用场合有宫廷宴饮、宗教祭祀、家庭音乐、民间音乐等。特别值得一提的是,在一些带有手势乐人的表现多声部音乐演奏的图像中,大多刻画有弓形竖琴。可见,埃及弓形竖琴产生的音响旋律也应为一种区别于东方式的单旋律、线条化特色,而为一种纵向思维及多声部的体现。

至于古代波斯的弓形竖琴,则主要用于复杂的宗教仪式和场景中,较多的体现出其与宗教的联系。并且,公元前2500年左右,出现在波斯东南部地区的一幅宗教场景的画面中还展示出一种不鼓自鸣的弓形竖琴乐器,这一方面体现出强烈的宗教意味,同时也证明了不鼓自鸣乐器至少在公元前2500年左右的古代波斯就已经出现并运用在宗教画面之中了,这早于佛教诞生将近两千年,更早于后世的印度,以及中国境内新疆、敦煌等地石窟、壁画中宗教场景里的不鼓自鸣乐器刻画,揭示着弓形竖琴乐器在礼器、法器、乐器等不同层面沿丝绸之路交流为整个东方带来的传播和影响。

结语

综上所述,大约于公元前三千年,西亚的弓形竖琴类乐器就已经具备了相当成熟的形制和制作工艺,并广泛用于多种场合。这不禁令我们在中原竖琴类乐器起源问题上——我国学术界长期持有的普遍观点——弓形箜篌源自印度,角形箜篌源自波斯打上了一个疑问。

可以说,弓形竖琴在到达印度前就已经在西亚的两河流域、古埃及、古波斯发展了三千余年,并且其在形制、装饰、描绘手法等多个方面的特征也为后世的中亚地区、印度及我国新疆和中原地区或多或少地继承了。

长期以来,由于我们对世界音乐考古和研究缺乏一定的了解,故对一些历史上出现的乐器样式的源头也缺少更深层的认识,加之这些西亚系乐器在丝绸之路的发展中,其特色被逐渐传播、融汇进新的文化,又有了新的附加,表现为我们在讨论外来音乐对中国的作用时,西亚系影响大量被印度系影响所遮蔽,或一概简单泛化为笼统的“胡”或“西域”的情况,长此以往,必将影响我们对中国音乐历史发展的正确认识。而至于弓形竖琴乐器究竟在丝绸之路上的波斯等中亚地区,古印度等南亚地区以及我国新疆和中原发生了怎样的碰撞和变迁等,也都是意义深远并饶有趣味的研究主题,但由于篇幅和主题所限,笔者将另外立文展开。

——陈竖琴