自拟莪黄和胃汤联合雷贝拉唑钠治疗脾虚湿瘀型慢性胃炎30例临床观察

赵小婷,张爱红

(山西省长治市中医研究所附属医院,山西 长治046000)

慢性胃炎是消化系统的常见病及多发病之一,多是由于多种原因引起的胃黏膜慢性炎性反应。该病易反复发作,大多病程迁延,症状缠绵难愈[1]。慢性胃炎属中医“胃脘痛”“痞满”“呕吐”“嘈杂”等范畴,表现为胃脘部疼痛,伴有胀满、反酸、呕吐、嗳气、呃逆等症状。西医治疗本病易反复迁延,影响患者的生活质量,甚至造成焦虑、抑郁状态。笔者运用自拟莪黄和胃汤联合雷贝拉唑钠治疗脾虚湿瘀型慢性胃炎,探讨脾虚湿瘀型慢性胃炎的治疗规律,现报道如下。

1 临床资料

1.1 临床资料 选取2015年1月至2017年12月长治市中医研究所附属医院脾胃病科住院的60例脾虚湿瘀型慢性胃炎患者,按照随机数字表法分为治疗组30例和对照组30例。治疗组男13例,女17例;平均发病年龄47.9岁;发病时间2~9年,平均4.9年。对照组男16例,女14例;平均发病年龄49.57岁;发病时间1~10年,平均5.3年。两组一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准 ①西医诊断标准:参考中华医学会消化病学分会发布的《中国慢性胃炎共识意见》[2]中诊断标准。临床主要表现为胃脘部无规律性疼痛、上腹饱胀不适、早饱、嗳气、反酸、食欲减退、倦怠乏力、呕吐等。②中医诊断标准:参考《慢性胃炎中医诊疗专家共识意见》[3]《中医内科学》[4]。主要症状:不同程度和性质的胃脘部疼痛。次要症状:可兼有胃脘部胀满、痞闷,嗳气,吐酸,纳呆,腹胀,乏力,舌淡暗,苔白腻,脉沉细或濡弱等。

1.3 纳入标准 符合上述诊断标准;患者知情同意且签署知情同意书。

1.4 排除标准 长期服用治疗慢性胃炎的药物,且不能停用者;合并有心血管、肺、肝、肾、造血系统等严重疾病者;孕妇或哺乳期妇女。

2 治疗方法

2.1 对照组 给予雷贝拉唑钠肠溶胶囊(珠海润都制药股份有限公司,国药准字H20110076)口服,每次10 mg,每日2次。3周为1个疗程。

2.2 治疗组 在对照组治疗的基础上给予自拟莪黄和胃汤口服。药物组成:莪术10 g,黄连片5 g,党参片15 g,白术15 g,陈皮15 g,厚朴10 g,山药30 g,生薏苡仁30 g,砂仁6 g(后下),枳壳15 g(中药购自长治市中医研究所附属医院中药房,山西省华康药业股份有限公司,批号为20180911),每日1剂,水煎,早晚分服。3周为1个疗程。

3 疗效观察

3.1 疗效评定标准 参照《中药新药临床研究指导原则》[5]拟定。临床痊愈:中医临床症状、体征消失或基本消失,证候积分减少率≥95%;显效:中医临床症状、体征明显好转,证候积分减少率≥70%且<95%;有效:中医临床症状、体征均有好转,证候积分减少率≥30%且<70%;无效:中医临床症状、体征无明显改善,甚或加重,证候积分减少率<30%。证候积分减少率=(治疗前积分—治疗后积分)/治疗前积分×100%。

3.2 统计学方法 采用SPSS 16.0统计软件处理数据。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验;计量资料以均数±标准差±s)表示,采用t检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

3.3 结果

(1)症状积分比较 见表1。

表1 两组脾虚湿瘀型慢性胃炎患者治疗前后症状积分比较(分±s)

表1 两组脾虚湿瘀型慢性胃炎患者治疗前后症状积分比较(分±s)

注:与本组治疗前比较,△P<0.05;与对照组治疗后比较,▲P<0.05

治疗组(30例)对照组(30例)主要症状例数 治疗前 治疗后 例数 治疗前 治疗后胃脘痛 29 5.57±1.30 4.30±2.02△▲ 28 5.30±1.78 3.74±1.80△▲痞满 23 4.96±1.52 3.98±1.68△ 20 5.28±2.01 3.57±1.34△

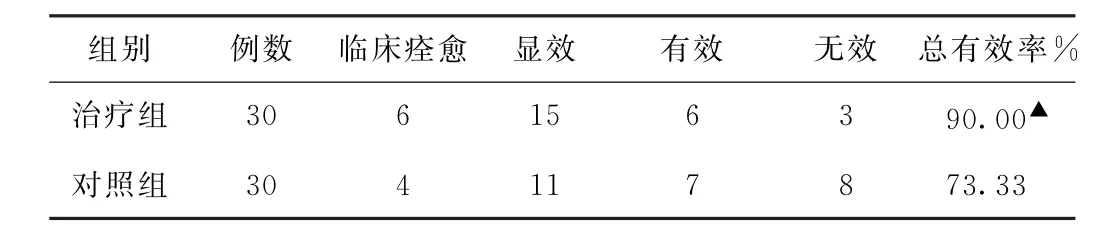

(2)中医证候疗效比较 见表2。

表2 两组脾虚湿瘀型慢性胃炎患者中医证候疗效比较(例)

4 讨论

慢性胃炎是消化系统常见病之一,临床以上腹部疼痛、胀满、嗳气、反酸、嘈杂、食欲减退等为主要表现。常见的原因有外邪犯胃,饮食伤胃,情志不畅,脾胃虚弱。其病机特点为本虚标实,虚实夹杂,实者壅而失降,虚者则滞从中生,故通降乃治胃炎之大法[6]。慢性胃炎的发病机制与脾胃有密切的关系,脾喜燥而恶湿,主运化水湿。脾气运化水液的功能失常,必然导致水液在体内停聚,产生水、湿、痰、饮等病理产物。中医有“中焦生湿邪”之说,因此湿邪成为致病的主要原因,健脾者当以湿论治,治疗方法主要为清热化湿、健脾化湿、苦寒燥湿等,以达到祛除湿邪的目的[7]。胃居中焦,主受纳,腐熟水谷食物,故有“水谷之海”之称。胃主通降,以通为用,以降为和。肝与脾胃同居中焦,肝主疏泄,调畅全身气机,助脾胃之气升降,疏泄胆汁有助脾胃消化,脾升胃降又有助于肝的气机条达。若肝失疏泄,气机郁滞,横逆乘脾,使脾失健运,脾气壅滞,滞从中生。脾虚生湿,日久化热,湿热互结,致使血行不畅,故而形成血瘀。脾胃在生理上以和降为顺,在病理上因湿瘀滞而病,所以慢性胃炎本虚主要表现为脾虚,标实主要表现为湿热、血瘀和气滞,故虚、湿、瘀、滞为本病的主要病机。

自拟莪黄和胃汤是在健脾行气药物的基础上加用莪术、黄连,以健脾行气化湿、清热活血为法辨证加减,取得较满意的临床疗效。黄连为苦寒清热燥湿之品,以清泻胃火见长,用于治疗湿热痞满、呕吐吞酸、泻痢、黄疸、高热神昏、心火亢盛、心烦不寐、血热吐衄、目赤、牙痛等。现代药理学研究表明,黄连有较强的广谱抗生素样作用,特别是在胃肠平滑肌兴奋与抑制方面具有双向调节作用。黄连的药理作用在治疗慢性胃炎中发挥了独特的效果,有清胃祛湿、和胃止痛的功效。莪术为活血化瘀类中药,使用剂量的多少直接关系到作用的大小,少量使用可消食开胃,中量使用可行气除胀满,大量使用可消积破血,治癥瘕[8]。现代药理学研究表明,莪术中含有挥发油,主要成分为姜素,有兴奋胃肠平滑肌的功效,能改善胃肠黏膜的血液循环,起到促进溃疡愈合的作用,莪术还有健胃、镇痛等作用[9]。在临床中合理适量使用莪术治疗慢性胃炎,使胃肠黏膜的血液得到充分循环,使局部病灶缺血、缺氧情况得到改善,从而使胃部病变组织向正常组织恢复[10]。

现代医学认为慢性胃炎与饮食、环境因素、自身免疫、十二指肠液反流入胃等损伤胃黏膜,导致胃黏膜防护功能减弱有关。治疗多以抑制胃酸、保护胃黏膜、促进胃肠动力、调节肠道菌群失调等药物为主,但由于服药周期长,不良反应时有发生,病情容易反复或加重,往往导致患者依从性下降,直接影响疗效。慢性胃炎以脾虚为本虚,兼有湿、热、滞、瘀等标实,结合中医脏腑相关理论及慢性胃炎的基本病机,本研究采用自拟莪黄和胃汤健脾以补本虚,行气化湿、清热活血以去标实,取得显著的疗效,值得推广应用。

综上所述,自拟莪黄和胃汤联合西药治疗脾虚湿瘀型慢性胃炎效果显著。但本课题研究样本量较少,需要在今后的研究工作中继续扩大样本量,以验证和完善该课题的研究。