注意抑制的认知神经机制探究

——一项ERP研究

陈亮亮,于海琴

(华中科技大学教育科学研究院,湖北武汉430074)

注意是心理学领域内经久不衰的研究热点,其包含注意的定向、维持、解除以及转移等多种成分[1]。注意存在两种重要的内在机制:一种是对相关信息的选择和注意偏向,即易化过程;另一种是对无关信息的忽略和过滤机制,即抑制过程。注意抑制是个体在对外界信息进行选择和加工以及激活的过程中,对其中的无关信息进行忽略和过滤以及排斥的神经机制。当前有关注意的研究大多数都集中在注意的易化过程,即对相关信息的选择和激活,而对于注意抑制的研究则相对较少。但注意抑制在注意的功能方面具有重要的作用,比如抑制还可以把工作记忆的内容限定在与任务有关的信息,从而提高对目标信息的加工[2];抑制是执行功能的重要组成部分,是工作记忆的重要功能之一,直接影响着认知的加工效果;同时也是个体认知加工及行为产生的关键环节,是执行功能操作过程展开的首要条件[3]。

注意抑制是一个重要的研究领域,但国内外学者对此的研究并不充分,有一些关于注意抑制方面的问题还没有弄清楚,比如注意抑制的脑电特征是怎样的,哪些大脑部位对注意抑制起着重要作用,他们是如何影响个体注意的抑制功能的等。这是本文重点探究的内容。

1 研究对象和研究方法

1.1 研究对象

选取某高校16名大学生参加实验(男生5名,女生11名),被试均为自愿参加;所有被试视力或矫正视力正常,无色盲及色弱,躯体和神经系统检查均正常,均为右利手;被试年龄18~22岁;所有参与实验的被试在此之前没有参加过该类实验,实验结束后被试会获得一定的酬劳。

1.2 实验范式及实验设计

采用ERP技术和STROOP范式进行实验研究。这是因为ERP采用心理和生理指标相结合的测试方法,不仅可以给出信息输入与行为输出之间加工过程的信息,而且也可以得到ERP各成分的潜伏期与幅值及其在头皮的分布,解释神经细胞群活动机理,从而更准确有效地评价脑功能状态[4],有助于帮助我们观察到注意抑制这一认知加工过程的脑电活动。

为了更好地达成实验目的,本研究采用STROOP范式的变式——情绪STROOP范式。刺激词汇有两种属性:词汇颜色(红色和蓝色)、词汇意义(威胁词和中性词),要求被试忽略词汇的意义而对词汇的颜色做出判断并快速反应。

采用单因素完全被试内设计。其中,自变量为刺激的性质(中性刺激和威胁刺激),行为实验的因变量为被试的反应时和正确率,脑电实验的因变量为ERP的波幅和潜伏期。

1.3 实验材料及工具

选取前人评定的词汇库作为实验材料。威胁词和中性词各15个,平衡了其熟悉度和笔画,研究表明中性词汇和威胁词汇在威胁性上差异显著。实验用不同的颜色(红色和蓝色)去书写威胁词汇和中性词汇,然后让被试对不同的颜色进行按键反应。

采用事件相关电位在线记录与离线分析工具。其中,采集数据用Neuroscan便携式40导电极帽:40导电极帽对被试整个实验阶段进行脑电数据采集记录,单极采集脑电数据,离线分析时转为双极,以左耳乳突为参考电极。为了监控眼动,在双眼外侧1.5 cm处安置电极记录水平眼电(HEOG),同时在左眼上下1.5 cm处安置电极记录垂直眼电(VEOG),每个电极处的头皮电阻保持在5 kΩ以下。选用DC(0.05~100 Hz)放大器,滤波带通为0.05~80 Hz,采样频率为1 000 Hz/导。实验中采集脑电数据的同时利用E-Prime程序记录行为数据。分析数据用Neuroscan4.3软件离线分析工具。

1.4 研究任务及程序

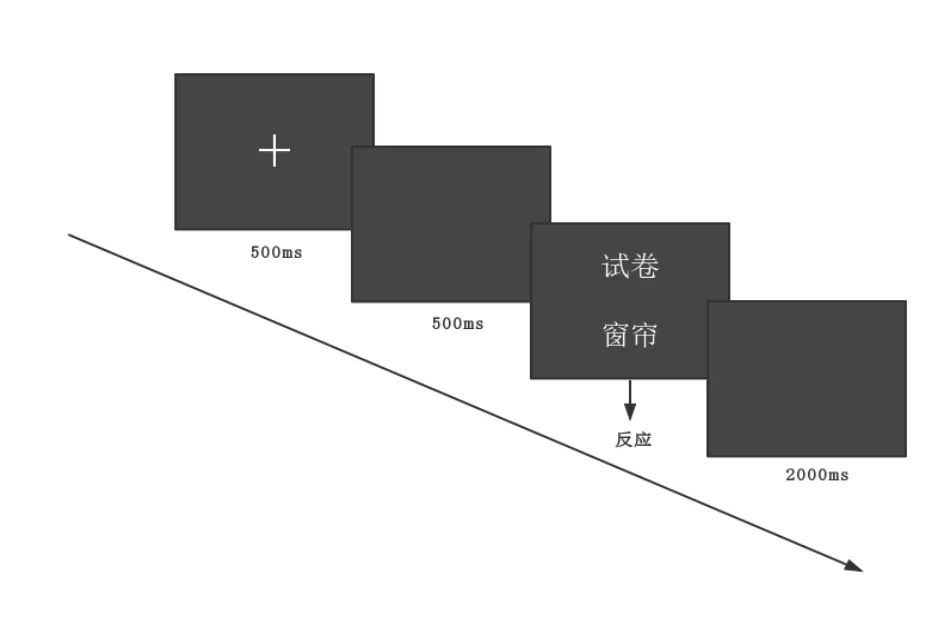

E-prime软件编制实验程序,刺激呈现以及相关的反应时均由计算机自动记录,呈现刺激的显示器为lenovo17寸彩屏,所有的刺激均呈现于屏幕中央。受试者佩戴40导便携式ERP电极帽,要求对随机出现的威胁词汇和中性词汇进行准确的色词判断并记录其脑电;要求被试以舒适的状态坐在距显示屏70 cm处,并告诉被试不要晃动身体和眨眼,左右手食指分别放在“z”和“m”两键上进行按键反应。实验分练习实验和正式实验两个阶段。练习程序前会呈现实验的指导语,要求被试认真阅读指导语,之后开始进行练习实验;被试了解和熟悉了实验的程序和要求后,进入正式实验。正式程序开始后屏幕中央呈现刺激词汇,要求被试在看到刺激词汇时快速而准确地对词汇的颜色做出反应,而忽略词义;刺激词汇的颜色为红色和蓝色,被试按相应键对刺激词汇做出反应;按键后刺激词汇消失,出现空屏,空屏的时间在1 000~2 000 ms之间随机;接下来进入下一试次。一个循环过程,见图1。

图1 实验流程图

威胁词汇和中性词汇各15个,以2号宋体呈现在灰色背景上,每个词汇分别以蓝色或红色各出现两次,共120次,即120个Trial,其中练习有10个Trial,刺激随即呈现,并平衡左右手。当被试做完实验,程序会自动停止并保存数据。最后查看结果,进行相关的数据整理和统计分析。

1.5 统计学处理

行为数据处理的是E-prime程序所记录的反应时和正确率。在数据处理时未反应与反应错误的Trail将被剔除,先用Excel 2016对数据进行预处理,最终的行为实验数据通过SPSS 20.0处理。

对EEG数据进行离线分析。分析时程为每个刺激呈现前200 ms至刺激呈现后的1 000 ms,波峰大于±100 μV的被视为伪迹而自动剔除。对任务中正确反应的EEG进行叠加,每种条件平均叠加次数均在50次以上。根据研究目的和总平均图,选取以下9个电极的数据用于统计分析:F3、FZ、F4、C3、CZ、C4、P3、PZ、P4。本研究主要测量和分析N1、P2、P300等有关注意抑制的典型成分,根据总平均图,分别选取时间窗口为:50~150 ms(N1),100~300 ms(P2),300~500 ms(P300),测量 N1、P2 和P300成分的潜伏期和波幅。最终数据采用SPSS 20.0根据不同脑区进行3(前后分区)×3(左右分区)×2(刺激条件)的重复测量方差分析。

2 结果及讨论

2.1 行为结果及讨论

对被试的反应时和正确率做配对样本t检验,见表1。

表1 被试反应时和正确率差异(M±SD)

由于实验程序,有1个行为数据遭到损坏,故剔除该数据,对15个数据进行统计分析。表1显示:(1)在威胁刺激的条件下,被试反应的正确率要低于在中性刺激条件下反应的正确率;两种刺激条件下的正确率不存在显著差异。(2)在威胁刺激条件下被试的反应时要比中性刺激条件下的反应时的短;两种刺激下的反应时也无显著差异。

这一结果说明:相对于中性刺激,被试对威胁刺激更加敏感,反应更快,但正确率也相对较低。

在本实验中,对反应时产生影响的主要是主观因素。被试的身心状态、注意和准备状态、动机和态度等都会影响实验的结果,尤其是这种对反应时的测验,细微的偏差都会造成极大的误差。对正确率影响较大的因素主要是刺激的材料。在实验中,被试经过认知矛盾以及判断的过程,能够检验出其在实验过程中的心理过程和认知机制。对正确率的分析,反映了对敏感刺激的注意偏向和对不敏感刺激的反应抑制,是注意抑制机制的机能过程。

2.2 脑电结果及讨论

潜伏期和波幅是脑电特征的两个重要指标。其中,潜伏期的大小反映的是大脑加工速度的快慢,波幅大小反应的是大脑活动的强弱;对潜伏期和波幅的分析有助于揭示脑电活动的内在机制。赵仑认为,事件相关电位比传统心理学反应时和错误率的指标揭示的认知过程更加明确:分析其潜伏期,可以估计加工事件的时间进程;分析其波幅,可以估计信息加工时的心理过程强度;分析其头皮分布,可以估计对刺激加工起作用的脑内源。为探究注意抑制的认知神经机制,本研究对ERP进行了全脑分析,并重点分析了N1、P2、P300等ERP成分。

被试在两种刺激条件下ERP的总平均图,见图2。可以看到,在两种条件下均诱发了明显的N1、P2和P300成分,且在威胁刺激条件下诱发的脑电波幅均要大于中性刺激条件下的波幅。根据波形图:N1成分在中前部所诱发的波形更为明显,可以推测N1主要分布于大脑的额区和顶区;P2成分在前部诱发的波形最为显著,越往后其波幅越小,说明P2主要分布在大脑的额区;P300成分在大脑的后区最为明显,而在前区和中区则相对不明显,说明P300成分主要分布于顶枕区和部分额区。中性刺激诱发的脑电波幅均要小于威胁刺激的波幅,说明被试需要投入更多的认知资源对威胁刺激造成的干扰进行抑制,本研究认为这是注意抑制的神经机制。

图2 被试ERPs的总平均波形图

2.2.1 N1成分

N1是在刺激呈现后的100 ms左右出现的负相波,潜伏期一般在50~150 ms。观察总波形图,发现在这个时间窗口内诱发了较为明显的N1成分。对两种刺激条件下的N1成分的波幅和潜伏期做3(前后分区)×3(左右分区)×2(刺激条件)的重复测量反差分析,见表2。

表2 N1成分的重复测量方差分析

结果表明,两种刺激条件所诱发的N1成分在潜伏期上的刺激条件主效应、前后分区主效应以及左右分区主效应均不显著。同时,刺激条件和前后分区以及左右分区的交互作用也不显著,前后分区和左右分区的交互作用都不显著。两种刺激所诱发的N1在波幅上的刺激条件主效应和前后分区主效应均不显著;而N1成分在波幅上的左右分区主效应却十分显著。同时,刺激条件和前后分区以及左右分区的交互作用也不显著,而前后分区和左右分区的交互作用则十分显著,三者之间的交互作用也不显著。

N1是ERP成分的早期经典成分,可能与刺激的物理属性有关,反映了对视觉刺激加工过程中神经的活动情况,这是初级感知觉的ERP成分,具有广泛性、早期性特点。此外,N1成分属于视觉刺激诱发的早期成分,反映的是对注意位置的刺激的加工的增强机制[5]。有研究显示,N1代表对感觉信息的早期注意加工[6]。在两种刺激条件下,被试对于威胁刺激更加敏感,因此威胁刺激的波幅更大,对其加工的强度也就越大;更大的波幅表明,被试对威胁刺激投入了更多的注意资源。因此,N1成分在两种刺激下的波幅存在差异。N1成分在前区和中区的波幅更加明显,说明早期成分的注意抑制的神经机制就在大脑的前区和中区,代表脑区就是额叶和顶叶。方差分析显示N1成分在潜伏期上的各个主效应均不显著,变量间的交互作用也不显著;而其波幅在左右分区主效应上有显著差异,描述统计的结果显示中性刺激在左区的波幅均要大于右边,说明注意抑制的机制在额叶和顶叶的左部分比较明显。

2.2.2 P2成分

P2成分是在200 ms左右达到峰值的正相波,其潜伏期一般是在100~300 ms之间。在总波形图中,两种刺激条件均诱发了较为明显的P2成分,在大脑中区和前区更加明显。对P2成分的潜伏期和波幅进行3(前后分区)×3(左右分区)×2(刺激条件)的重复测量方差分析,见表3。

结果显示,在中性刺激和威胁刺激两种刺激条件下的潜伏期在刺激条件主效应和左右分区主效应上无显著差异,同时在左右脑区也无明显差异;而在前后分区交互效应上却存在显著的差异。同时,刺激条件、前后分区和左右分区三个变量两两之间和三者之间的交互作用也不显著。两种刺激条件下的P2成分的波幅在左右分区主效应存在显著差异,在刺激条件和前后分区主效应上却无显著差异。在交互作用上,只有前后分区和左右脑区两个变量间存在显著差异,而其他的变量间均无显著差异。

表3 P2成分的重复测量方差分析

P2是一个中期成分,可能与刺激的物理属性有关。研究显示,P2与早期抑制加工有关,即在感觉输入过程中,抑制其他通道无关信息的加工。在情绪与注意加工偏向的ERP时程研究中,P2成分主要探讨负性情绪信息加工中发生时间较早的注意偏向[7]。另有研究发现,P2在不同个体上表现出差异的原因可能是抑制能力的差异造成的。根据总平均图,可看到中性刺激的波幅略小于威胁刺激;同时在大脑前部所诱发的P2成分更为明显,说明P2的主要成分在大脑的额叶。方差分析表明,P2成分的潜伏期在前后分区主效应上有显著差异,描述统计也显示了一致的结果,即大脑前部的潜伏期均要大于中部和后部;描述统计的结果也支持了这一结果。P2的波幅在左右分区主效应上也有显著差异,结合描述统计的结果发现在右区的波幅更大,说明P2在右额叶更加明显。

2.2.3 P300成分

P300是在刺激呈现的300 ms左右出现的波幅最大的正波,潜伏期一般在300~500 ms之间。观察总平均波形图发现,本次实验也诱发了明显的P300成分,而且在大脑后区更为明显。对P300的潜伏期和波幅进行3(前后分区)×3(左右分区)×2(刺激条件)重复测量方差分析,见表4。

结果显示,在两种刺激条件下,其诱发的P300成分的潜伏期在刺激条件、前后分区和左右分区三个主效应上均无显著性差异;同时,三个变量两两之间以及三者之间的交互作用也均无显著差异。不同刺激条件诱发的P3成分的波幅在左右分区主效应和刺激条件主效应上均不存在显著的差异;但是在前后分区主效应上却存在显著差异。在交互作用上,只有前后分区和左右分区两个变量间存在显著的差异,其他的变量之间均无显著的差异。

表4 P300成分的重复测量方差分析

P300是一个与心理因素相关的内源性成分。研究表明,P300可以持续到800 ms左右,较少受到刺激表明物理性质的影响,与人类高级心理活动密切相关[8]。研究发现,P300不是一个单纯的成分,其脑内源不止一个,与多种认知加工有关。另有研究指出,P300与大脑的抑制加工有关,当新刺激出现时,大脑抑制无关信息的加工,同时把注意集中到目标刺激上[9],这在本研究中也得到了证实。根据总波形图,可看到中性刺激在大脑的中后区特别是后区所诱发的P300成分波幅较大,说明大脑的中后区可能与注意抑制有关,其中在部分额区和顶枕区的分布更为明显。方差分析表明,P300成分的潜伏期的各个主效应和交互作用均不显著,而波幅在前后分区的主效应上则有显著差异,与描述统计的结果一致,说明P300在大脑的后区分布比较明显,尤其是在额叶部分脑区和顶枕区。

3 结论

(1)注意抑制加工会产生N1、P2和P300共3种ERP成分。

(2)相较于中性刺激,被试对威胁刺激的敏感性更高。

(3)被试的反应时和正确率在威胁刺激和中性刺激条件下具有一定的差异,但差异不显著;不同脑区在两种刺激下的潜伏期和波幅具有一定的差异,但差异不显著。