论汉语方言复数标记的有定性及其语法化*

王 苗

广州大学人文学院 广东 广州 510006

1引言

“数”是名词及代词系统中一个十分重要的语法范畴。普通话中人称代词的数范畴看起来似乎并不复杂:把复数标记“们”加在人称代词“我”、“你”、“他”之后便形成了对应的人称代词复数形式。但如果将汉语方言的复数表达形式纳入类型学的研究框架中,便能发现汉语的复数标记同直指示代词、量词、领属标记等存在千丝万缕的关系,而这些关系的核心都指向语言的“有定性”表达。

Daniel(2005:146)根据有无复数范畴以及复数的表达方式把260种语言的人称代词分为了8种类型,汉语属于“人称代词词干附加名词性复数词缀(person stem with a nominal plural affix)”型语言。根据Heine & Kuteva(2004:334)的跨语言调查,汉语的复数标记的来源有“全部”、“小孩”、“人”、数量、代词等5种。就目前的调查看,汉语方言存在除“小孩”类外的其他4类复数标记。[注]例如:获嘉、邯郸等地的复数标记来源于“都”;厦门、龙岩、上海等地的复数标记“侬”的语源是“人”;金华、天台等地的复数标记来源于数词“两”,抚州、宁化等地的复数标记来源于不定数词“多”;英山、罗田等地的复数标记来源于指示代词“这”等(汪化云2008a,2008b:253-275,2011b,2012;彭晓辉2008:86-88;潘悟云2010;张惠英2001:108-111)。

指示代词是汉语人称代词复数标记的重要来源,在湖北东部的江淮官话区和赣语区中均存在指示代词或指量短语充当人称代词复数标记的现象(汪化云2008b:256,2011b:250-252)。例如(转引自汪化云 2008b:256-257):

(1)武穴 ([ta]相当于“这”;[le]相当于“那”)

我们-俺这几个[can taci ko]

你们-你那几个[cn leci ko]

他们-渠那几个[cxe leci ko]

(2)英山、蕲春、浠水([·tɛ]是近指代词,相当于“这”)

我们[co·tɛ] 你们[cn·tɛ] 他们[cth·tɛ]

汪化云(2011a,2011b,2015)认为,鄂东方言中指示代词作复数标记是指量短语的省略和弱化,并从语音角度推测在方言中可能存在一个由“这些人/这几个人”到“这”的演变链条,也就是说指示代词充当复数标记是指量短语(如“这几个”)省略数量短语(如“几个”)后形成的。指量短语所负载的群体意义保留在了尚未脱落的指示代词“这”上,从而使“这”能够标记复数。另外,NP后的“指示代词+数词+量词”结构中指示代词也可能被省略,从而出现数量词做复数标记的情况。“省略”说可以很好地解释汉语方言中部分单音节复数标记的历史来源,也说明了指示代词和数量词在不同方言中分布的原因(李如龙和张双庆1999:3;戴昭铭2000;汪化云2011a)。

功能语言学家用“直指成分(deixis)”来指称语言中对话语参与者、说话时间及言谈空间敏感的语法成分。Fillmore(1997:61)认为直指成分是指在交际过程中需要依赖语境才能确认和解释的成分。显然,指示代词是直指系统中的典型成员。[注]除了指示代词外直指成分还包括人称直指成分(person deixis)、处所直指成分(place deixis)、时间直指成分(time deixis)、话语直指成分(discourse deixis)及社会直指成分(social deixis)。指示代词可以通过“省略”的方式形成复数标记,那么直指系统中的其他成员是否也能语法化为复数标记呢?如果可以,它们与指示代词的语法化路径是否相同?这些问题是本文讨论的重点。

2汉语方言中与处所直指成分相关的复数标记

处所范畴是人类认知的基本范畴,利用处所范畴表达其他更为抽象的关系是人类语言的共性。我们认为,除了指示代词外,处所直指成分与复数标记亦存在密切联系。汉语的“处所直指成分”主要包括处所指示代词及具有定指功能的处所词,二者均可以语法化为复数标记。这体现了复数标记语法化过程中的“处所主义(localism)”。

2.1来源于处所指示代词的复数标记

以往的研究已经注意到处所指示代词做复数标记的情况,只是未将其与典型指示代词区分开来考察(汪化云2011b)。实际上,在汉语方言中处所指示代词被用作复数标记的情况并不少见。

湖北黄梅和邻近诸方言的近指处所代词就与复数标记是同形的。根据卢烈红(2001,2002)的描写,黄梅方言中的近指代词“□[t214]”、中指代词“伊[i214]”以及远指代词“□[ue214]”都可以加上词尾“地[ti20]”,组成相应的处所指示代词“大地 [t214ti20]”(“这里”)、“伊地[i214ti20]”(较近的“那里”)及“□[ue214ti20]地”(“那里”)。而表示“这里”的“大地 [ta214ti20]”又可以充当人称代词的复数标记。例如:

他们:他大地[k‘23ta214ti20]

在江西南昌方言中近指处所代词“个里[cko li]”也可以充当人称代词复数标记,例如(转引自张燕娣2007:189-192,207-208):

(4)个里这里个的东西蛮便宜个语气词。

(5) 我个里我这里/我们是没有许多钱。

(7) 你个里你们先吃嘛,不要等了。

(9)把那[lɛ45]几样家业工具佗拿过来。

(10)钥匙不在渠那[lɛ45]那里,在我嘚[tɛ45]这里。

(11)你仂[lɛ45]你们先喫吃着,我等下喫。

我们认为,尽管普通指示代词与处所指示代词都可以用作复数标记,但二者虚化的路径可能存在区别,有的直指成分不必经过“省略”就能被语法化为复数标记。

2.2来源于处所名词的复数标记

某些处所词也具有复数标记的功能。值得注意的是,这类处所词通常具备指示功能。处所词“里”在方言中功能比较丰富,可以充当领属结构助词、复数标记、指示代词等。根据卢继芳(2012)、冯桂华和曹保平(2012:152-153)的调查,在都昌中部地区的蔡岭、北炎,东部的大港、盐田等地,人称代词的复数形式是加上词尾“俚[li]”,形成“我俚[o242li242]”、“你俚[n242li242]”、“渠俚[ie13li242]”。而这个“俚[li242]”也可以充当近指代词,相当于“这”。例如:

(12) 俚这是么谁人个的?。

(13) 我俚我们个的裤 /你俚你们个的屋里 /渠俚他们个的田地处所名词“家”也是应用范围较广的复数标记。如晋城方言的第一人称代词复数“俺家[ia]”;汾西方言的“我家[]”;丹阳方言的“我家[ia/i]”;武进、宜兴、溧阳等地的“我家[ko]”等。但是,我们注意到处所词“家”(也写作“介”、“价”、“咱”、“假”等)在近代汉语中也有一定的指示功能,类似于状态指示词“这样”。例如(转引自王苗2015):

(14)形留神往,镇日价忘食应忘寐。(葛长庚《水调歌头·咏茶》)

(15)老和尚不揣,恨命价弄送抽拽,只指望讨他的好处。(《初刻拍案惊奇》卷二十六》)

(16)两势下火起,草屋焰腾腾地价烧起来。(《水浒传》第八十回》)

处所名词“底”充当复数标记在汉语方言中更为常见,如广州话的复数标记“哋”;运城话、临猗话、商县话的复数标记“的”等。“底”在唐宋时期就发展出了指示代词的用法。例如:

(17)若将底事比渠侬,老胡暗中定羞杀。(林希逸《题达磨芦图》)

(18)师云:“底事作么生?”(《古尊宿语要》卷九)

(19)别离事人生常有,底何须为著,成个消瘦。(《解连环·送别》)

(20)渠们底个,江左彼此之词。(《史通·外篇杂说》)

根据张惠英(2001:108-111)的研究,广州话中与复数标记“哋”音近的“啲”也可以充当指示代词。例如:

(21)啲这(那)些木蝨臭虫畀被滚水渌烫死晒助词。

(22)啲这风扉扉声,好犀利,闩好啲那窗。

定指成分语法化为复数标记具有跨语言共性。Frajzyngier(1997)以Chadic语族的诸语言为研究对象,考察了这些语言复数标记的历史来源。他指出在现代 Chadic 语族中第三人称代词复数、第三人称代词单数[注]Chadic语族中,指示代词是第三人称代词的主要来源。Xdi语中的复数词缀是-ì,如zwán(小孩)、zwán-ì(小孩,复数),而-ì也是该语言中的第三人称复数形式。Gidar语中的第三人称代词阳性单数未完成式形式-í也与名词的复数标记同形,如:gùl(女人)、gíl-í(女人们);(人)、-í(人们)。以及指示代词等若干直指成分均可以充当复数标记。另外原始 Chadic 语中的四个复数标记:*-ki,*-n,*i,*d(i)亦是代词、冠词等定指成分语法化的产物。Frajzyngier(1997)详细列举了 Chadic 语族中 Mupun 语、Hona 语及 Podoko 语中指示代词用作复数标记的情况,如例(23)-(25)其指示代词全部或者部分与复数标记同形。

(23)Mupun 语

mothese/they (这些/他们)

(24)Hona 语

kwàlàmbá bottle 瓶子

kwàlàmbá-yàbottles 瓶子(复数)

dí-yàthis (这)

(25)Podoko 语

ym那

另外,Kera语也有类似情况。Kera语的复数标记之一是-,它与该语言中的定冠词同形,如“妇女”(“这个妇女”/“妇女们”)。Masa语的复数标记是-na,如zii-t(“房子”,单数);zii-n(“房子”,复数);-n也是Masa语中的阳性单数和复数的指示词(determiner)。

我们认为与直指成分相关的复数标记大体可以分为两类:一类是由“指示代词+数词+量词”结构省略而成,这类复数标记具体的演化机制在汪化云(2011a)中已有深入讨论,兹不赘述;另一类则来源于具有定指意义的处所成分。刘丹青(2003:82)认为空间范畴是人类认知中最基本的范畴,“处所主义”对介词、领属定语、联系项等成分的语法化过程具有很强的解释力。汉语中处所词“里”、“底”、“家”等语法化为定语标记正是领属范畴中“处所主义”的具体体现。汉语方言中复数标记的语法化同样与“处所主义”存在密切联系,因为“指定处所”和“数量”范畴所涉及的意象图式存在一定的关联。人类只能感知某一确定范围内物体的数量,可以说只有在有定的范围内事物的数量才是可数的。类别的确定除了与自身属性相关外,还可以通过事物所存在的处所来识别。存在于同一地点的事物是同一类型。这种认知过程映射到语言的表达上就是在同一处所的事物数目可以被确定。特别是像处所名词“家”和“里”,它们不仅包含处所特征,同时还蕴涵了一定的社会关系,特别适合特定群体事物数量的表达。因此,直指处所成分不仅可以标注前面名词或代词成分的有定特征,也能指明在所指的处所范围内事物是可数的。处所直指成分不需要通过数量短语省略,本身就能被语法化为复数标记。而这类标记一般都身兼“指示”、“复数”及“领属”等多种功能,如汉语方言中的“这里”、“家”、“里”、“底”等。下面我们将进一步讨论定指性与数量、领属范畴之间的关系。

3“定指性”与汉语的数量范畴、领属范畴

指示代词和具有定指意义的处所词可以语法化为复数标记。不仅如此,其他来源的复数标记同指示范畴也有所关联。通过跨语言的调查,我们发现“定指性”是影响汉语指示范畴、数量范畴及领属范畴的关键因素。三个范畴之间的互动演变与语言的有定性表达相关。

3.1数词和量词的定指功能

数词和量词是汉语复数标记的另外两种来源。有趣的是,数词和量词在部分方言中同样具备定指功能。

1)复数标记“几”、“多”的定指用法。“几”用作复数标记主要存在于长江中下游地区,例如安徽桐城、山西汾西、江苏丹阳等(汪化云2012)。“多”是宁石、黎川、铅山等地的人称代词复数标记(彭晓辉2008:77)。根据张惠英(2009:187)的研究,崇明方言里的概数词“几”和“多”可以在量词前面表达复数定指的含义,二者还可以互换。例如:

(26)几/多隻布那几块布我裁都欢喜杀语气词。

(27)几/多这几部脚踏车还是新个。

(28)我拨给你几/多那些钿钱你裁都落脱特丢了?

(29)你几/多这些声说话秃都是话别人家个?

2)量词的定指用法。“个”原本是个量词,在江西南昌方言和福安方言中都可以用作人称代词的复数标记,而“个”早在魏晋南北朝时期就发展出了指示代词的用法。例如:

(30)之才谓坐者月:“个人讳底?”(《北齐书·徐之才传》)

这一用法至今还保留在南方方言中。例如:

(31)个其何物事这是什么? (崇明方言,张惠英2009:184)

(32)解只狗恶到死,个只狗过驯。这条狗很凶,那条狗比较驯良。(客家话,林立芳1999)

(33)个这一本词典是渠借尔个语气词。(休宁方言,赵日新 1999)

另外,根据陈玉洁(2007)的研究,在不少汉语方言及邻近民族语中量名结构可以独立使用,量词亦具有定指的功能。例如:

(34)我刚买到只那只花瓶。(新化方言)

(35)倷他哪只脚痛?——只这只痛。(苏州方言)

(36)瓶那瓶贵酒好喝。(南禄方言)

树 棵 (这/那棵树)

饭 讨 吃 的 个 (讨饭吃的那个人。)

(39)tu2ke5(壮语)

只 老 (老的那只)

3.2复数标记与领属结构助词的同形并非偶然

汪化云(2008b:263-264)注意到部分方言里复数标记与领格同形的现象,如西安方言的复数标记“的[ti]”,又可以充当三身人称代词领格后的结构助词。在永济、洪洞、运城、临猗、安徽、永兴、从化等地的方言中也存在类似的情况。

直指成分(包括代词和处所词)或数量成分是汉语复数标记的主要来源,而汉语常见的领属标记也主要来自与指示代词、处所词和量词。因此,复数标记与领属标记的相似性并非偶然,背后蕴藏的是汉语有定性表达以及由此引发的各类语法化过程。除了“的[ti]”可以同时充当复数标记和领属标记外,汉语方言中的指示代词“这”、量词“个”、处所词“底”、“家”、“里”等都具有领属标记和复数标记用法。

上文我们已经列举了指示代词在鄂东方言中的复数标记用法。张伯江和方梅(1996:157)指出北京话中的指示代词也有定语标记作用。例如:

(40)老君道:“我那金刚琢,乃是我过函关化胡之器,……若偷去我的芭蕉扇儿,连我也不能奈他何矣。”(《西游记》第五十二回)

(41)一篇文章中你这名字就得提好几回,还怕众人记不住?(邓友梅《那五》)

“个”原本是个量词,除了被用作指示代词和复数标记外,方言中“个”的定语标记用法也相当普遍。例如:

(42)对佢个睇法对他的看法(广东信宜方言)

(43)三爷跟细老子个三叔和小叔的(湖北大冶方言,黄伯荣1996:550)

(44)红烂烂个花子红彤彤的花儿(湖南汝城客话,黄伯荣1996:552)

处所词“家”、“里”是方言里常见的复数标记,它们在近代汉语和方言中亦有结构助词的用法(参见陈玉洁2007;王苗2015)。例如:

(45)如虚空本无动净,明来是明家空,暗来是暗家空。(《神会和尚禅话录》)

(46)阿家家里我的家里(歙县方言,黄伯荣1996:546)

(47)街脑介商店街上的商店(于都方言,许宝华和宫田一郎1999:671)

(48)是前世里债,宿世的怨,被你担阁了人也。(《西厢记诸宫调》)

(49)姜还是老里辣。(成都方言)

(50)你拿里书是谁里嗳?(河南方言,陈玉洁2007)

部分方言里甚至有量词兼作定语标记的情况。例如(转引自陈玉洁2010:229):

(51)我件的衣服(苏州方言)

(52)塔里这里棵的树把得被人家驮起走了。(鄂东方言)

(53)我台的电脑(新化方言)

(54)我刚买到只的花瓶。(新化方言)

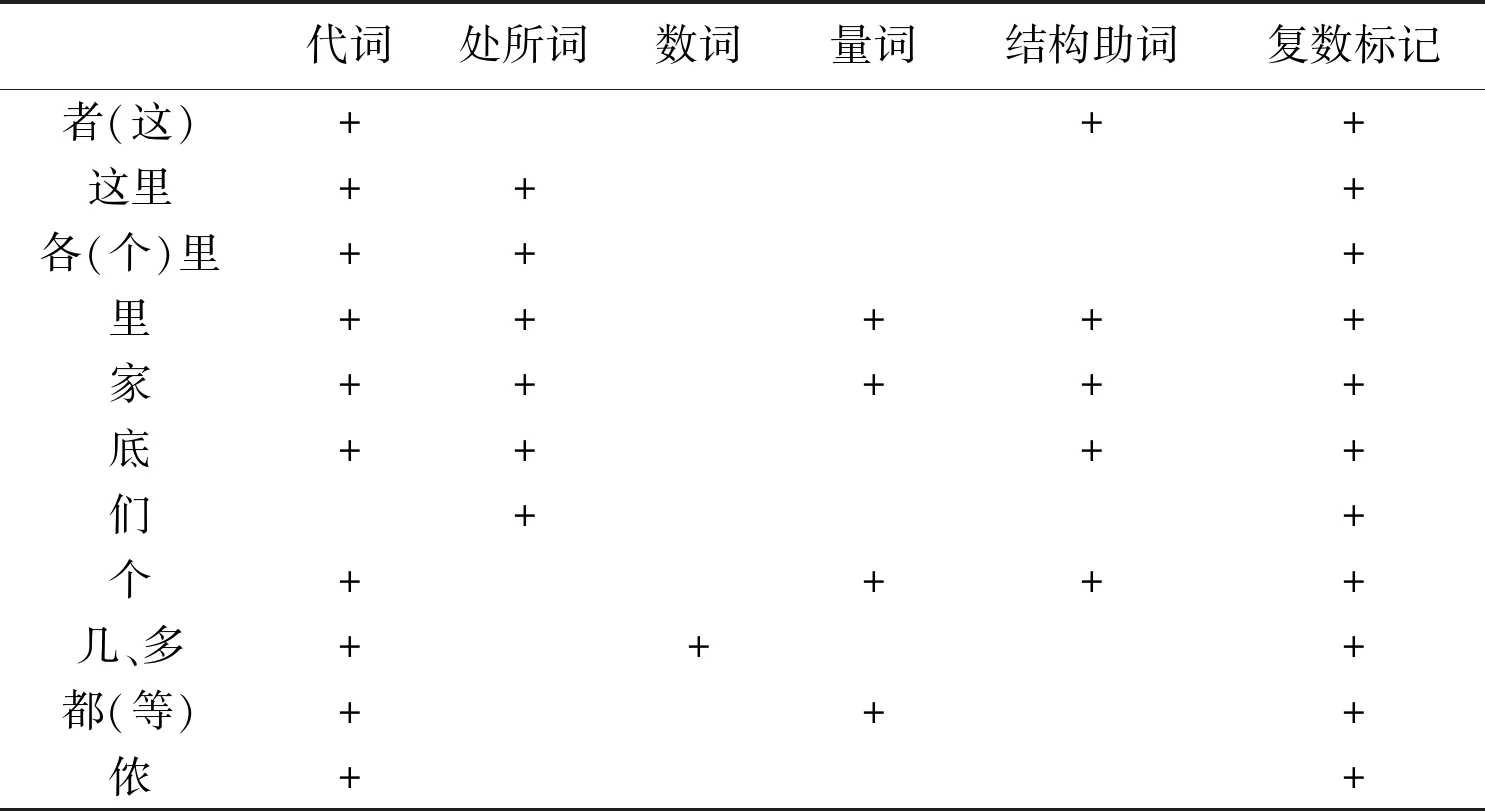

在汉语方言中,同一语法单位可能同时具备指示代词、量词、结构助词、复数标记等多种语法功能,如“个”、“里”等,(参见张惠英2001:108-111;汪化云2008a)。我们归纳了汉语方言复数标记的各类语法功能(见下页表1)。通过对比我们发现,在汉语方言中复数标记与指示代词、领属结构助词同形的现象比较普遍,造成这一现象的原因是具有定指意义的成分既是领属标记的来源,又是复数标记的来源。

表1 常见复数标记的各类语法功能

代词处所词数词量词结构助词复数标记者(这)+++这里+++各(个)里+++里+++++家+++++底++++们++个++++几、多+++都(等)+++侬++

4汉语是deictic-plural类语言

陈玉洁(2010:233-235)总结了量词作定语标记的类型学共性,即“在一种语言或方言中,如果量词发展出定语标记的功能,那么它应该首先发展出类冠词功能”。也就是说量词只能作有定NP的领属标记。Lyons(1999:22-25)按照领有成分能否与有定成分同现将语言分为了determiner-genitive language(DG语言)和adjective-genitive language(AG语言)。英语是典型的DG语言,定冠词the不能与领属成分同现,如*the my book;而意大利语则是AG语言,领属结构本身不能表达有定信息,只能通过定冠词表达,如il mio libro(the my book)。汉语方言中的领属标记大体都是来源于指示代词、处所词等定指成分,这使汉语更像是AG类语言。

从类型学的角度出发,人类语言的复数标记也存在与定语标记相似的情况。参照Lyons的分类,我们认为语言的复数标记也可以分为两类:一类是nondeictic-plural language,这类语言的单复数是独立于名词有定性的,无论名词是否有定,均可以带上复数标记,印欧语言大多属于这类,如英语、法语;另一类是deictic-plural language,在这类语言中只有有定的名词才有复数标记,Omotic语族的Aari语,Chadic语族的Hausa语、Basque语等都是这类语言。我们以Basque语为例来说明deictic-plural语言的特征。在Basque语中如果通格和作格的NP需要加上复数标记-k,必须先在NP后加上定指标记-,而-是由指示代词语法化而来的(Frajzyngier 1997;Laka 1993)。例如:

(55)Hemen liburu--kdude.

这里 书-指示词-复数是 (里有几本书。)

你-作格苹果-指示词-复数吃 必须 (你必须把这几个苹果吃掉。)

(57)Kamioi--ketorri dira.

卡车-指示词-复数到达 是 (那几辆卡车来了。)

Frajzyngier(1997)在论及Chadic语族中指示词向复数标记语法化的动因时曾指出,在这些语言中只有“有定论元(determined arguments)”才能带上复数标记。所谓“有定”包括4种情况:1)NP在上文中提及;2)NP有直指成分标记;3)NP是领属短语中有明确所指的领有者;4)NP是本身就具有有定属性的专有名词、姓名等。

尽管现在Chadic语族的复数标记已经完成语法化,但有些具有集体含义的不规则复数形式,依然必须再加上复数标记才合法。例(58)中的surep(妇女们)本身就是一个复数形式,但后面又加上了一个复数标记-mo。这是为了说明NP所指代的并非任意“妇女”,而是“我们”的家庭成员当中的某些女性。这从侧面反映了NP的复数标记与定指成分间的关系。例如:

标句词 我们 停止 手前缀-妇女们复数标记

因此,我们止住了伸向妇女们的手。

同Chadic语族的语言相似,汉语个别方言至少经历过只有有定NP才能表示数量特征的阶段。由于方言缺少历时材料,我们姑且以最常见的复数标记“们”为例。复数标记“们”(也写作“懑”、“满”、“门”、“每”、“弥”等)产生于宋代。[注]关于“们”的来源,国内学界有诸多争论,大体有4类说法:1)来源于“辈”(吕叔湘1985:57-58;冯春田2000:64-80);2)来源于“物”(江蓝生1995);3)来源于“门”(太田辰夫2003:316,张惠英1997);4)“们”是“每人”二字的合音(罗杰瑞1995:109,119)。这些看法都有一定的道理,但也存在一些问题。汪化云(2011c)在前人的基础上提出“们”应是“辈人”的合音,并从语音、意义、功能、字形方言等多方面较为系统地证明了该论点。本文取汪说。“们”与NP搭配的有定性有如下表现:

1)用于姓名、专名后表示连类复数,指所提及的若干人。例如:

(59)胡五峰说性,多从东坡、子由门见识说去。(《朱子语类》卷五)

(60)只看濂溪、二程、横渠们说话,无不斩截有力。(《朱子语类》卷五)

(61)倒把与伴读的侍女彩苹、双红们看。(《儒林外史》第十一回)

2)NP前有指示成分。例如:

(62)果必有征敌,这驴每怎用的?(刘时中《双调·新水令·代马诉冤》)

(63)原曾来不峏罕山围绕了三遭的那三百人每,尽绝殄灭了。(《蒙古秘史》卷三)

(64)这两个总旗每老师,干些事的当,我时常用他。(《逆臣录》卷三)

3)NP前有定语成分。例如:

(65)那说谎捏合来底经文每、印板每,一半不曾烧了。(《灵仙玉泉寺圣旨碑》)

4)谓语动词前的光杆NP与“们”搭配,通过语序表达有定性。例如:

(66)郎君门意思,不肯将平州画断作燕京地分。(《三朝北盟会编》卷四)

(67)衙内每又没半个人扯着。(《西厢记诸宫调》卷八)

汉语的有定性可以通过语序赋予,通常情况下,谓语动词之前的光杆名词都是有定的。和古汉语相比,现代汉语中“NP们”的使用限制更多。朱德熙(1984:96)认为“NP们”一般只能出现在主语位置,因为汉语倾向于让主语表示已知的或确定的事物,让宾语表示不确定的事物。例如:

(68)朋友们都来了。

(69)*来参加婚礼的都是朋友们。

(70)中文系的同学们成绩都还不错。

(71)*中文系有一百来个同学们。

如果“N们”前加上具有明显定指含义的修饰语时,“N们”就能出现在谓语后面。例如:

(72)来参加婚礼的都是我从小一起长大的朋友们。

(73)你去给外面的人们说说看。

张谊生(2001)统计了“N们”的分布概率,依次是主语(77.7%)>宾语(10.7%)>定语(6.2%)>兼语(5.4%)。由此可见,由古至今汉语“数”的表达都与有定性关系密切。汉语的类型学特征决定了只有有定论元才能加上复数标记。这一特征对复数标记的语法化产生了重要的影响。

5结论

汉语方言中存在各种类型的复数标记。本文主要论述了复数标记语法化过程中定指功能的作用。从类型学的角度分析,汉语属于deictic-plural 型语言,它要求复数标记前的名词成分是有定的。正是这一特征使得汉语复数标记的发展同直指成分之间存在千丝万缕的关系,进而出现复数标记、领属标记与指示代词同形的现象。