异构网络下多用户非正交多址接入方法研究

谢熠

(西北工业大学 电子信息学院, 陕西 西安 710072)

自20世纪90年代起,多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)技术被广泛研究并应用于通信系统中。其优势在于能够在同一资源上,大幅度提升无线通信系统的频带利用率,并且不增加额外的功率消耗[1]。随着智能移动终端的普及以及多种用户业务需求的不断增长,下一代移动通信系统需达到在同一空间、时间、频率三维资源上服务更多用户、增加系统的频带利用率、提高通信的可靠性以及降低系统功率损耗的目标。2015年2月,IMT-2020推进组在北京发布5G(5th generation)概念白皮书,5G多元通信结构相比于4G通信,应该能够提高10~20倍峰值速率,5~15倍的频谱效率,降低5倍的时延[2]。

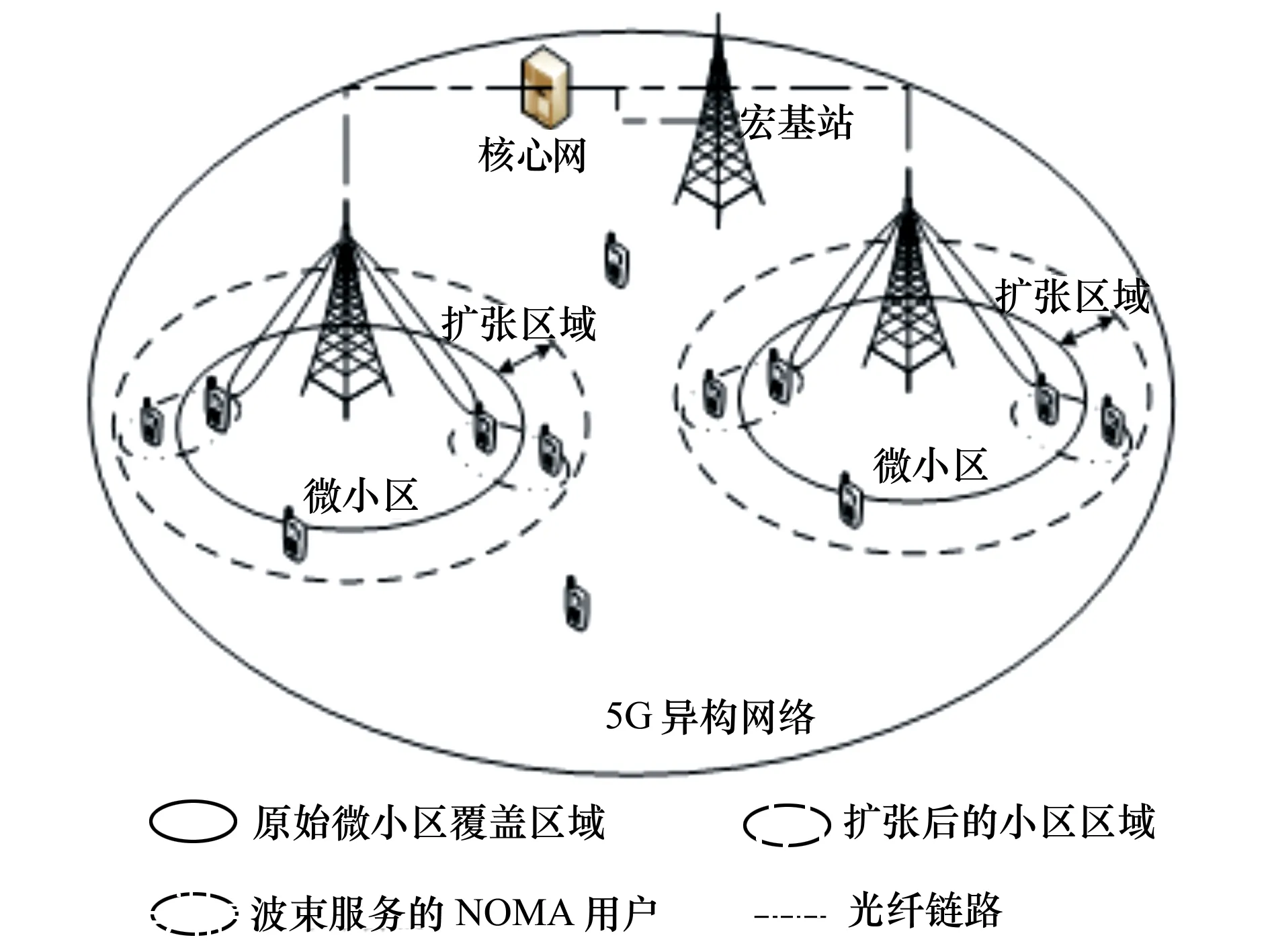

为了实现所提出的目标,异构网络将成为5G的基本组网形态。异构网络是指多个微小区重叠覆盖在一个宏小区上[3]。相比宏小区,微小区发送功率更低,密度更大。微小区允许重复利用网络资源。通过一定的干扰管理方式,异构结构可以显著提高系统容量。负载不均衡是异构网络中一个重要的问题,即网络中的大部分用户更倾向于连接功率更大的宏基站,导致微小区负载小,资源不能充分利用。常用的解决办法是通过人为扩张微小区覆盖面积,将边缘用户归纳到微小区内服务,使多层小区间可以复用资源,提升整个网络及微小区边缘用户的性能[4]。在此基础上,若在同一个资源维度上服务多个用户,可以进一步提升网络容量。在用户业务需求和用户数量急剧增长的情况下,如何进一步提升微小区的吞吐量成为学术界和工业界重点关注的问题。

多址接入技术在无线通信发展进程中一直扮演着重要角色。为了在保证良好系统吞吐量的同时,保持接收的低成本,业内提出采用新型多址接入复用方式,即非正交多址接入(non-orthogonal multiple access,NOMA)[5-6]。在1G~4G的移动通信中,一直应用的是正交多址接入(orthogonal multiple access,OMA)技术,分别为频分多址技术、时分多址技术、码分多址技术和正交频分多址(orthogonal frequency-division multiple access,OFDMA)技术。OMA技术的优势在于接收端可以在时间域、频率域或者码域完整去除正交资源上的干扰信号,然而会造成额外占用资源的情况。而NOMA允许多用户共享同一空时频资源,并提升频谱效率、边缘用户吞吐量、减少信道反馈量及发送时延。这其中,功率域的NOMA[7-8]受到学术界和产业界的大量关注,因此本文主要关注这一领域。

功率域的NOMA在相同的时频资源上服务多个用户,给不同用户分配不同发送功率,并通过用户信道增益的差别来区分用户。在发送端,多用户信号在功率域叠加发送,通过主动引入可控制的干扰信息,并在接收端进行多用户检测算法,如使用串行干扰消除(successive interference cancellation,SIC)解调出所需要的用户信号[9]。相比于正交的传输方式,非正交方式可以获得更高的频谱利用率,然而会增加其接收机复杂度。随着微电子技术的发展,芯片处理能力不断增加,为非正交传输技术的实际应用奠定基础。NOMA技术在发送端采用功率分配,接收端采用SIC技术,在时频域使用OFDM技术,这些技术都较为成熟,实现难度相对较小,易与现有技术结合,为NOMA实现提供了技术保证,更适合未来系统的部署。

未来部署的5G异构网络中,将使用空域波束技术服务多用户。目前已有一些文献分析其性能。使用波束服务用户的异构网络性能在中断概率及总速率性能上都有显著提升[10]。基于负载均衡的异构网络性能分析得出,小区扩张可以使小区资源得到充分复用,从而显著提升系统性能[11]。在异构网络中,如何充分利用有限的资源是提升网络容量的关键因素。而NOMA提供了在同一资源下服务多个用户的可行性,这是传统的多址接入方式无法做到的。因此,在异构网络中引入NOMA技术十分必要。

同时,国外关于NOMA的研究已经取得一些可喜的成果。日本NTT DoCoMo公司首先提出了比较系统化的方案[5]。在使用低频带的城市宏蜂窝中采用NOMA的接入方式,可使无线接入宏蜂窝的总吞吐量提高50%左右。随后,学者们将NOMA技术拓展与MIMO技术相结合[12],对于下行发送可以使用波束成形技术将空间域增加到用户共享维度中,通过波束消除空间干扰,再在各个波束内使用相同时频资源和NOMA技术服务多个用户。

随着对NOMA的研究深入,该技术被应用于不同的网络场景中。基于NOMA的基本原理,有学者提出了协作NOMA的概念[13-14],在中继网络中,第一阶段采用传统NOMA发送,主用户检测出从用户信息后,在第二阶段作为协作中继将信息发送给从用户,从而提高从用户性能。紧接着,NOMA被应用于全双工和D2D(device-to-device)网络中[15-16],同时实现发送和接收,进一步提升系统性能。随后,有学者将NOMA应用于认知无线电网络中[17],研究了网络的能量效率[18]及QoS保障问题[19]。基于现有研究发现,目前鲜有文献将NOMA技术应用于异构网络微小区系统中。

本文关注异构网络中的某一层微小区网络,通过小区扩张方式,对小区原覆盖区域用户及扩张区域用户使用NOMA技术,在保证原小区用户性能的基础上,增加边缘用户吞吐量,提升系统性能。本文考虑多波束NOMA网络,并将其应用于异构网络中的微小区系统,提出了主用户在原微小区覆盖范围选择,从用户在扩张区域选择的方法以及波束生成策略。通过仿真性能验证,本文提出的NOMA性能显著优于传统OFDMA方式,能够很好地应用于微小区网络,在高信噪比条件下能够达到2倍速率提升,并增加了网络性能及边缘用户的性能。

1 系统模型

本文针对5G异构网络中的某一同层微小区网络,研究在相同空时频3个维度资源下应用NOMA技术提升系统吞吐量的问题。如图1所示。一个异构网络中的同层微小区基站配备大规模天线系统,采用MIMO技术及多波束(beam forming,BF)技术服务多用户。假设同层微小区网络中每个小区配置相同,且小区间距较远。每个微小区基站配备Nt根发送天线,发送波束有N(N

图1 网络场景

第n个波束下的2个用户接收信号分别为yn,1和yn,2,其中

(1)

式中,i∈{1,2},n∈{1,…,N}。发送信号xk是第k个波束下2个用户信号的叠加

(2)

式中,sk,1和sk,2分别为主用户和从用户的信号,满足|sk,i|2=1,pk,1和pk,2分别为主用户和从用户的功率,满足pk,1+pk,2=1。hn,i,i∈{1,2}分别代表第n个波束内主用户和从用户的信道条件。这里信道条件包括了大尺度路径损耗及小尺度瑞利衰落。其中,小尺度衰落服从CN(0,1)的瑞利衰落。wk是第k个波束成形矢量。zn,i是服从CN(0,1)的复高斯白噪声。

1.1 NOMA-BF工作原理

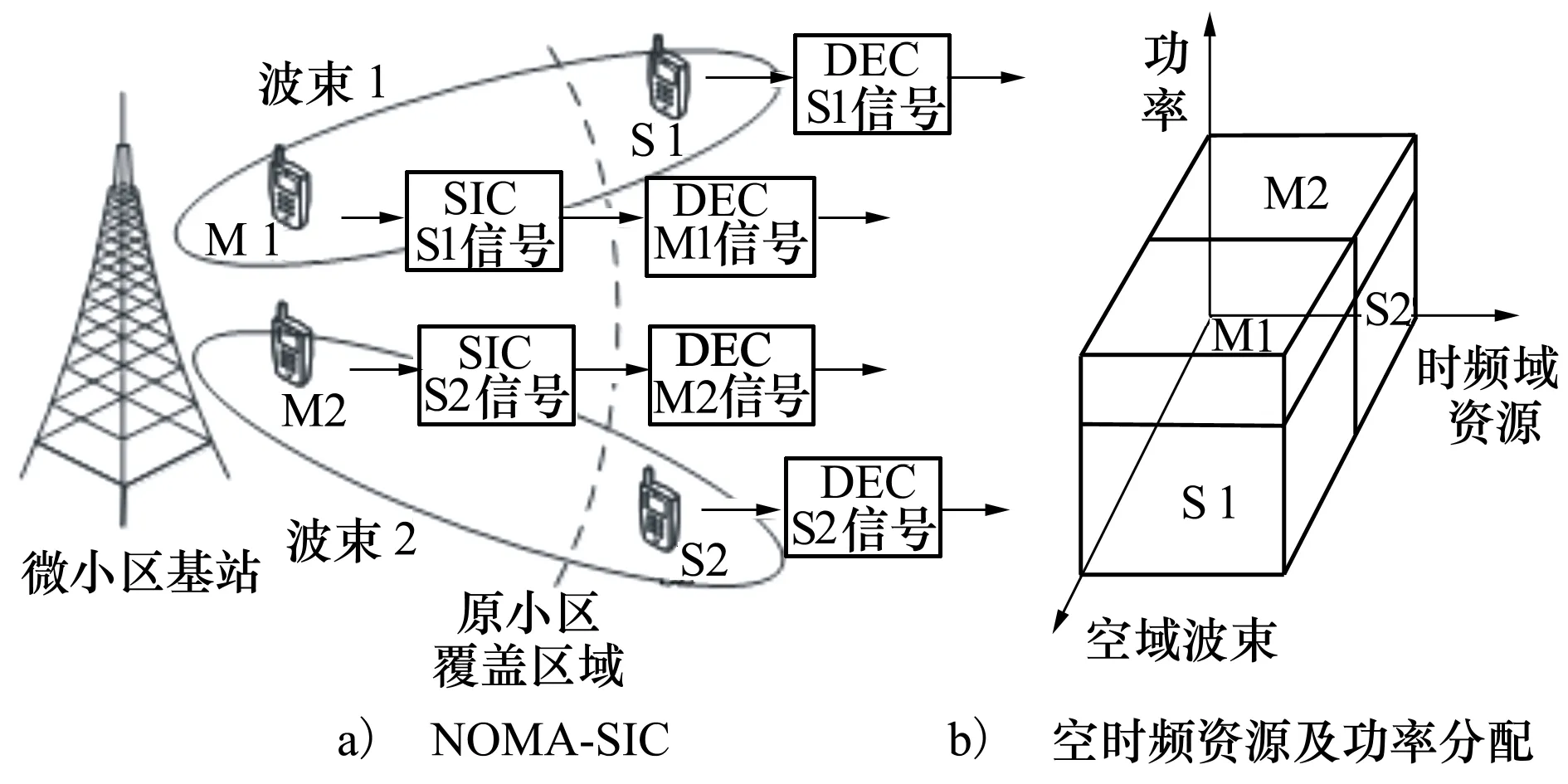

在NOMA-BF系统中采用的第一个关键技术为空时频资源复用及功率分配。由(2)式可知,同一个波束内同一时频资源块上,发出的信号为非正交的2个用户信号的线性叠加。同一波束下的2个用户在收到自己信号的同时也会接收到另一个用户的干扰信号。这时,区别用户信号主要依靠2个用户分配的不同功率。基站在发送端会对不同的用户分配不同的信号功率,来获取系统最大的性能增益。在基站发送端,以图2a)中的波束1为例,主用户M1和从用户S1在完全相同的空时频资源上进行数据发送,其中信号依照不同的功率相加。其中,如图2b)所示,M1的信道比较好,分配较少的功率就可达到正确解调,而S1的信道较差,需要分配较高的功率才能实现解调。

图2 NOMA-BF原理图

在NOMA-BF系统中采用的第二个关键技术为SIC。通过引入干扰信息获得更高的频谱效率,但是同样也会遇到多址干扰的问题。NOMA在接收端采用SIC接收机来实现多用户检测。SIC的原理是对接收到的信号中多个用户信息做判决检测及数据重构,即在原有信号中依次去除判决出的用户信号,直到判决出所有的干扰信号。SIC在接收端消除干扰,需要排出判决用户的先后顺序,依据用户信道功率比噪声的大小,比值越小的用户优先进行SIC。若接收信号的用户发现自己的信道功率比噪声值最大,则不需要再进行SIC。如图2a)中波束1所示,在M1接收到信号并检测其的信道功率噪声比低于S1,为了获取M1的真实信号,首先需要解出S1的信号,然后用接收信号减去S2的重构信号,进而判决得到M1的信号。在S1接收到信号后,虽然其信号包含了应该发送给M1的信号,但这部分干扰信号的功率远低于S1的真实信号,直接判决不会对S1造成严重的性能损失,因此直接译码即得到S1的真实信号。

1.2 接收信干噪比表达式

基于(1)式,可以得出主用户接收信号为

(3)

(4)

同时,从用户的接收信号为

(5)

与主用户不同的是,从用户不进行SIC,因此,从用户SINR为

(6)

2 方案设计

本文中有2个关键技术的设计,波束成形矢量设计和用户选择方案。第1节SINR分析可以看出,波束成形矢量决定了小区内波束间的干扰特性,而用户选择决定了波束内用户间干扰特性。这两个因素都直接决定了系统的性能。

2.1 波束成形策略

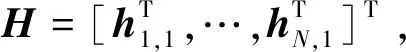

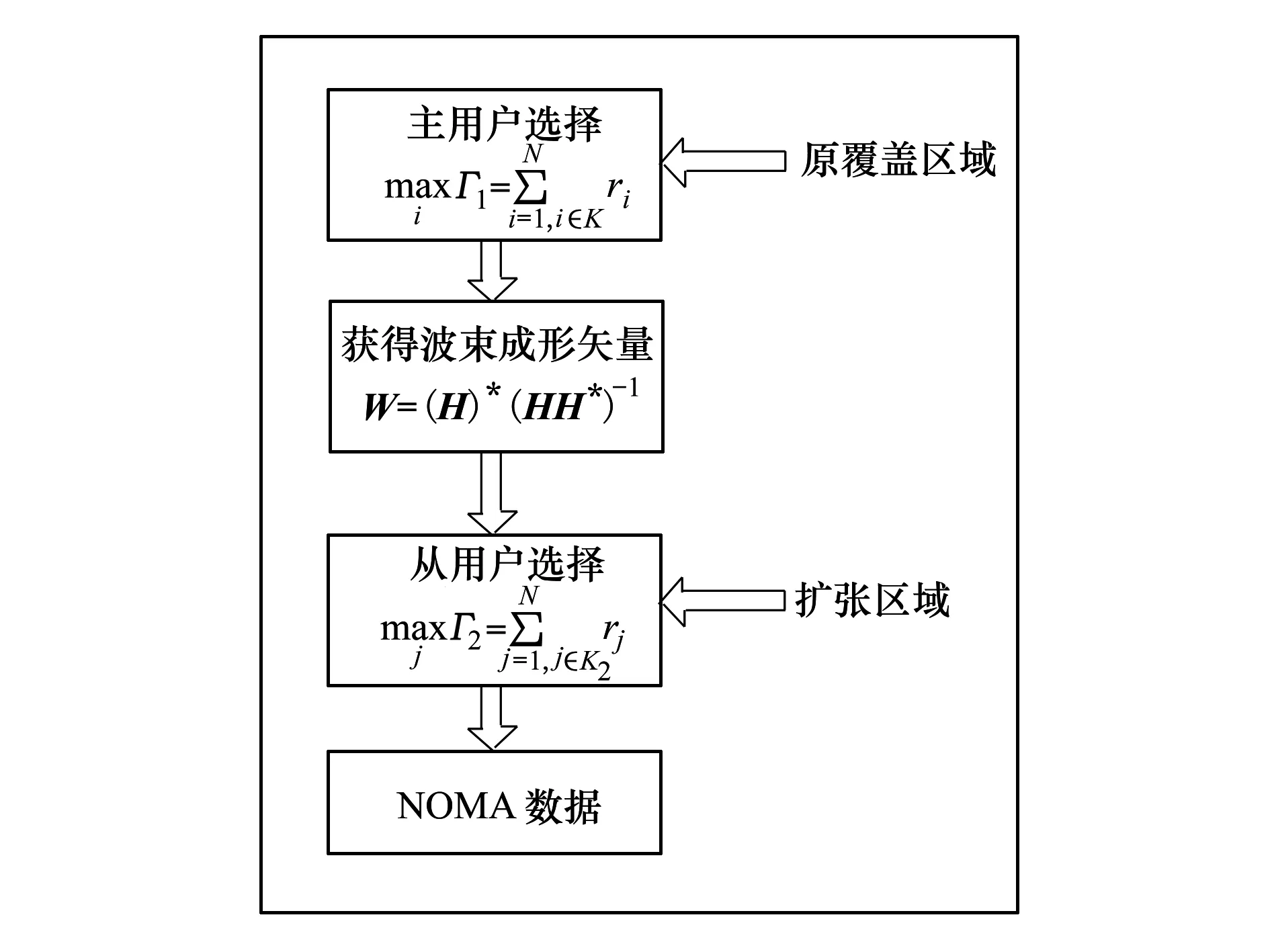

在一个多用户MIMO系统中,最大系统容量可由脏纸编码和注水算法获得。但因其复杂性,并不能够在实际中应用。本文选择简单且实用的迫零波束法来实现最大容量。发射端产生迫零波束需要完全知道某个用户的信道信息。选择每个主用户信道作为波束成形的信息,在一个微小区中,所有主用户的选择遵循

(7)

式中,Γ1为原小区范围内多用户MIMO时的小区可实现速率,ri为此时第i个用户的速率。

W=[w1,…,wN]=H+F=H*(HH*)-1F

(8)

(·)+,(·)*分别表示伪逆及共轭转置,F为功率归一化因子。

2.2 用户选择方案

在5G异构网络中,微小区基站为了平衡网络负载,常常需要进行范围扩张。考虑在此情况下的NOMA-BF。基站配备阵列天线,形成多个波束,每个波束服务2个用户。主用户为微小区原覆盖区域用户,基站波束以主用户的信道增益形成迫零波束。从用户为小区扩张后覆盖区域的用户,选择遵循速率最大化原则。

(9)

式中,Γ2为扩张后微小区从用户的总速率,rj为第j个从用户速率。

方案设计流程如图3所示。

图3 微小区NOMA-BF方案流程图

(10)

综合(10)式和(6)式,可以得到波束n的总速率为

Rn=Wlog2(1+τn,1)+Wlog2(1+τn,2)=

(11)

3 仿真分析

3.1 仿真场景及仿真参数设置

本仿真部署某异构网络包含1个宏基站和多个微基站。宏小区覆盖半径为500 m,微小区原始覆盖半径为100 m。微基站分布及用户分布均服从泊松点过程,在整个网络内随机均匀分布。系统带宽归一化为1,基站分给每波束发送功率为1。数据调制方式为QPSK。

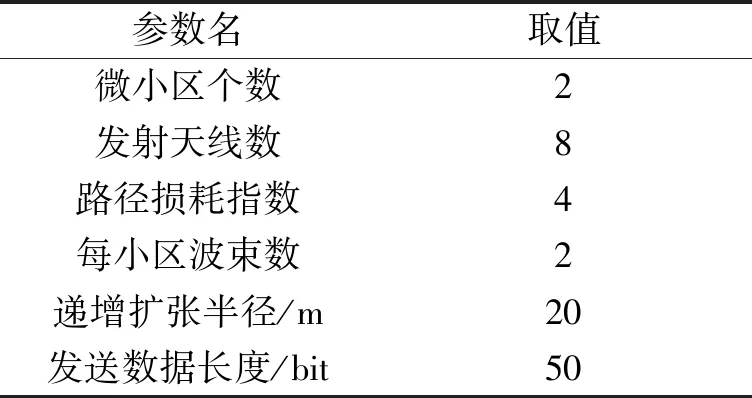

表1 仿真中网络参数配置

3.2 仿真结果

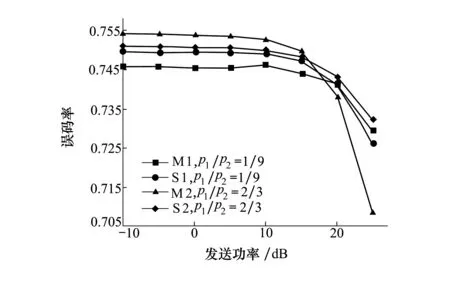

如图4所示,本仿真对比了在不同用户功率分配比时,主用户和从用户的信噪比与误码率曲线。小区扩张半径为20 m。从图中可以看出,功率分配比为1/9时2个用户的误码率总体要小于功率分配比为2/3情况,且主用户误码性能变化更大。这是由于从用户所处位置较远,路径损耗大,分配更多的功率同时能够降低主用户的干扰,增加解调正确率。同时,主用户进行干扰消除时,判断从用户信息正确度也会提高,也能增加主用户的正确度。当信噪比很大时,主用户功率增大会显著降低误码性能。

图4 不同功率分配比时的主用户与从用户误码率

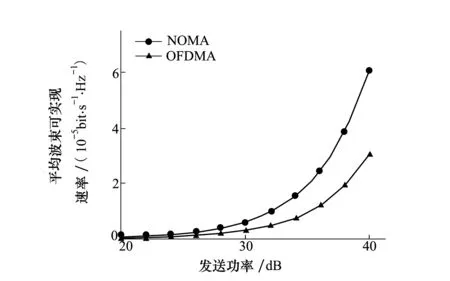

图5为小区网络分别采用NOMA方案与OFDMA方案时,系统平均每波束频谱效率的对比。NOMA采用主从用户功率分比为1/4,扩张半径为20 m。OFDMA时两用户平均分配频谱。随着系统信噪比的增加,无论NOMA还是OFDMA方案的系统总速率也在增加。但在本文仿真的场景下,NOMA方案要显著优于OFDMA方案,尤其是在高信噪比条件下。这印证了在下一代通信技术中采用NOMA的可行性。

图5 NOMA与OFDMA方案对比

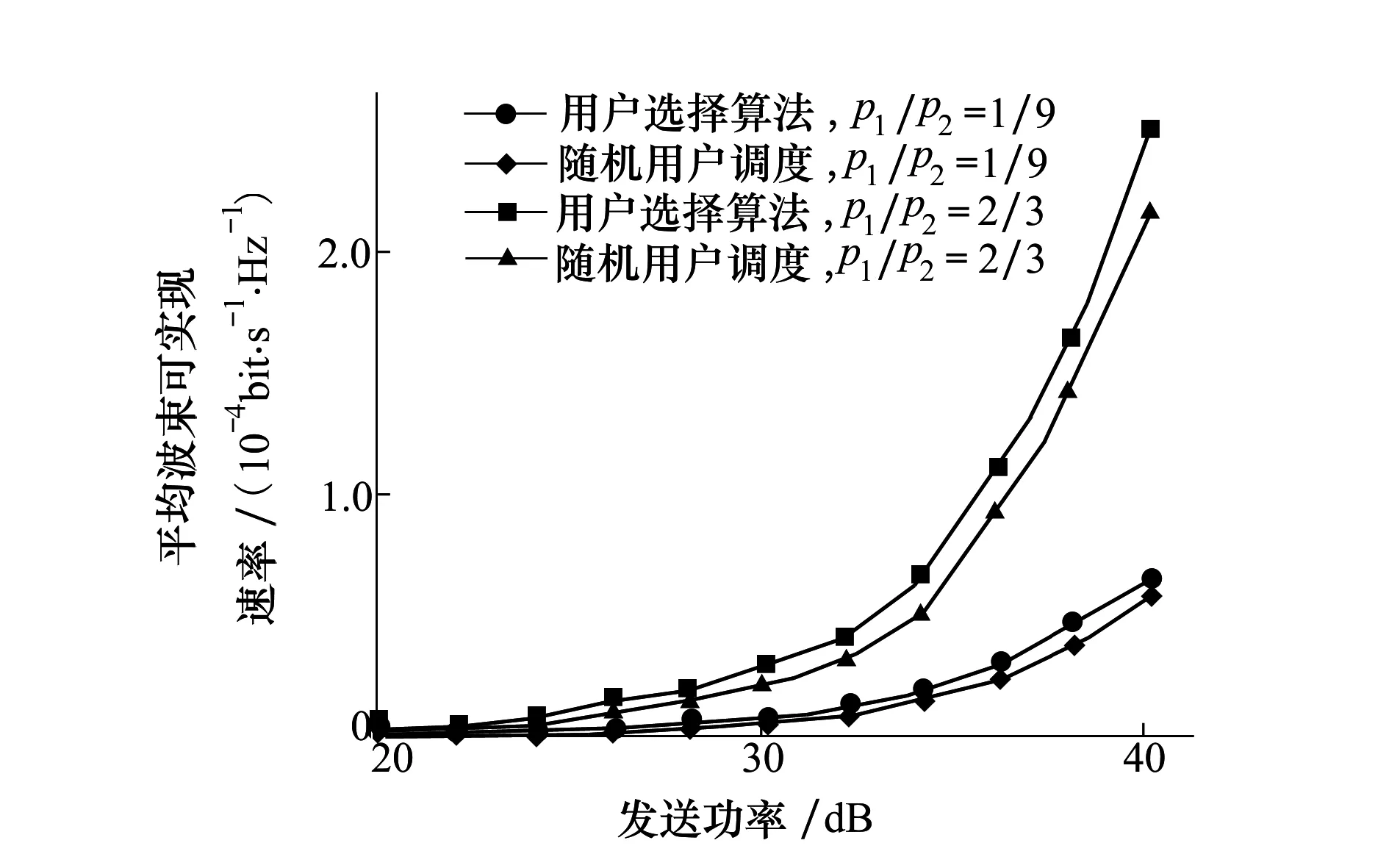

图6对比了用户选择算法与随机用户调度法在不同信噪比和发送功率配比条件下的每波束可实现速率。本仿真微小区扩张半径为40 m,NOMA用户功率配比分别为1/4和2/3。从仿真结果可以看出,无论在哪种功率配比条件下,用户选择算法都要优于随机用户调度。这是因为算法保证每次选择的用户都是能够达到系统容量最大的用户。仿真时用户数有限,若在密集用户场景中,本方案会带来更好的增益。

图6 用户选择方案性能验证

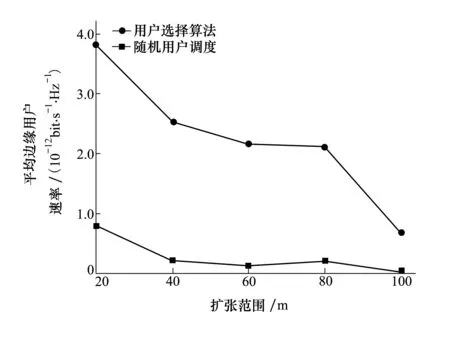

图7为边缘用户平均速率与小区扩张范围的关系。NOMA用户功率分配比为1/4。从图中可以看出,扩张因子越小,边缘用户速率越大。这主要是由路径损耗决定的,随着扩张范围的增加,小区边缘用户接收到的信号能量越小,导致速率减小。在本仿真场景中,扩张范围较小时(小于40 m),边缘用户速率可以达到最优值,随后趋于平缓(40~80 m),继续增大扩张范围,则边缘用户速率会严重恶化,导致无法服务。合理的设置扩张区域可以有效地保证NOMA的性能。同时,从图中可以看出,合适的用户选择算法可以显著提升边缘用户速率。

图7 边缘用户速率与扩张范围的关系

4 结 论

在5G无线通信系统研究进程中,NOMA和异构网络微小区波束通信都已被视为重要技术。为了实现下一代无线网络的高速通信需求,本文提出了将NOMA技术应用于异构网络微小区系统的方法。在同一空时频资源上,以功率差分用户数据,并用SIC方法解调。主用户位于微小区原覆盖范围内,从用户位于扩张区域内。用户调度原则为调度能够使系统速率最大化的用户。小区内波束成形使用主用户信道信息,减少波束间干扰。仿真结果表明,本文提出的方法能够很好的应用于微小区网络,优于传统OFDMA方式,在高信噪比条件下能够达到2倍速率提升,并且在保证原小区用户性能的基础上,能够有效提升边缘用户的吞吐量。在下一步的研究中,将考虑在本文的系统中,引入多种通信方式,如协作通信,进一步提升边缘用户的性能。