牛顿《原理》在中国的译介与传播

万兆元 何琼辉

(1.牛津大学李纳克尔学院,牛津 OX13JA;2.兰州交通大学外国语学院,兰州 730070)

1 引言

翻译,尤其是科学经典的翻译,在科学知识的传播乃至产生中发挥着重要作用,这一点已得到学界的普遍认可和重视。西方翻译界和科学史界的两大期刊《翻译者》(TheTranslator)和《科学史鉴》(AnnalsofScience)近年先后出版专刊,研究科学翻译的历史功能和文化价值[1,2];另有多位学者对特定科学知识——例如达尔文的进化论——在不同文化和地域的传播进行了个案研究[3—5]。就中国语境而言,也有多项研究问世,如赖特(David Wright)对西方化学借助翻译在晚清传播的研究,恩格尔弗里特(Peter Engelfriet)通过《几何原本》的中译本对欧几里得学说在明末清初传播的研究,埃尔曼(Benjamin Elman)对1550至1900年间西方科学知识在华的译介及其影响的研究,王扬宗有关傅兰雅与中国科学启蒙的研究,熊月之关于科学翻译与西学东渐的研究,以及李亚舒、黎难秋的综合性专题著作《中国科学翻译史》的问世等[6—10]。这些研究都从不同侧面探讨了科学翻译对中国近代社会的物质发展与思想转变所产生的重大作用和影响。

牛顿的《自然哲学的数学原理》(简称《原理》)是科学史乃至思想史上划时代的巨著,可谓科学经典中的经典。著名牛顿研究专家科恩(I. B. Cohen)将《原理》的主题概括为“对各种力及其导致的运动的研究以及对如何将其结果应用于天体运动的研究”([11],页11)。的确,《原理》不仅令人信服地证明了地上运动和天上运动都服膺于统一的自然规律,而且正如其书名所示那样将“数学”与“自然哲学”这两大原本并行的科学传统完美地结合起来,从而对西方科学革命以及启蒙运动产生了巨大的推动作用。《原理》原文为拉丁文,首版于1687年,后分别于1713和1726年出版了第二版和第三版。三个版本在用词、内容乃至哲学观点方面有所差异,但其《几何原本》式的基本结构保持未变:先是定义、公理(运动定律),然后是三卷主体内容:《物体的运动》《物体(在阻滞介质中)的运动》和《宇宙体系》。发表300年来,《原理》先后被译入多种语言。牛顿去世两年后的1729年,莫特(Andrew Motte)的英译本问世,是为《原理》的首个译本[注]据悉当时牛顿的弟子兼合作者亨利·彭伯顿(Henry Pemberton)也在准备另一个《原理》英译本,可惜最终未能问世,参见[12]。。莫特译本有过多次修订,其中以1934年卡乔里(Florian Cajori)修订本最为著名。卡乔里将莫特的古英语用法和数学公式转化为现代表达,并在书末附录了注释以及《宇宙体系》。《宇宙体系》与《原理》第三卷同名,是牛顿用通俗方法(而非数学论述)所写的第三卷的一个早期版本。250多年来,莫特译本一直是英语世界唯一的标准译本;直到1999年,科恩和惠特曼(Anne Whitman)才推出了第二个英译本。在欧洲大陆,沙特莱(Émilie du Chtelet)于1759年出版了拉丁文《原理》的法译本,该译本至今仍为唯一的法文全译本。此后,《原理》还被完整地译入德文(1872,1999)、俄文(1915)、日文(1930)和西班牙文(1993)等。这些语种大多只有一个全译本,英文和德文拥有两个译本,不过其间分别相隔了127年和270年。这也表明《原理》的翻译是一项极其艰巨的任务,用一位评论者的话说,一个译者需要兼具“拉丁文学者、史学家、物理学家和数学家”的素质才能胜任[13]。

对于《原理》在西方世界的翻译活动,国外已有充分的研究,例如科恩对《原理》的英译史特别是莫特译本及其卡乔里修订本做过深入研究[11,12];津瑟(Judith Zinsser)对法文通行译本进行了历史性考察[14];托德(William Todd)则梳理了截止1972年《原理》译入包括日语在内的“所有”语言的节译本、编译本和全译本,可惜唯独漏掉了中译本的情况[15]。近二十年来,西方出现了牛顿研究新高潮。英国“牛顿项目”(The Newton Project,1998—2027)[注]该项目现依托牛津大学,其网站为http://www.newtonproject.ox.ac.uk/。于上世纪末启动,旨在数字化牛顿全部手稿,率先推出网络版《牛顿全集》,由此促生了一批学术成果[16]。同时,《原理》的复译受到重视,据悉第三个英译本已由英国查尔斯·利德娅-格林(Charles Leedham-Green)教授完成,即将由剑桥大学出版社推出。

实际上,中文是世界上拥有《原理》全译本最多的语种,而中国是英语世界之外译介《原理》最为活跃、成果也最为丰硕的国家。《原理》在中国的译介始于19世纪中叶,跨越了清末、民国和新中国三个阶段。清末数学家李善兰与传教士合作翻译了《原理》第一卷,可惜未能付梓,译稿也不知所终,不过部分手稿近年重现天日。民国时期,翻译家郑太朴完成了《原理》的第一个中文全译本,由商务印书馆于1931出版,成为此后60年间唯一中译本。文革末期,上海学者翻译出版了《牛顿自然哲学著作选》,其中节选了《原理》第一卷的内容以及总释。以1987年北京纪念《原理》出版三百周年大会为契机,中国出现了新一轮翻译《原理》的热潮,先后出版了一个蒙文译本以及王克迪译本、赵振江译本、重庆译本等三部现代中文译本。

对于《原理》的译介,国内学者已有一些开拓性的研究。李迪、阎康年、戴念祖、郭永芳等先生在梳理牛顿学说早期在中国传播的文章中都论及清末李善兰等翻译《原理》的历史[17—19];王扬宗、戴念祖等先生对李善兰译稿的转手情况以及遗失过程进行了考察[20—21];韩琦先生详细介绍了上世纪末在英国档案馆发现李善兰译稿(残稿)的过程以及该手稿的大概内容[22];邹振环先生将《原理》列为“影响近代中国社会的一百种译作”之一([23],页368—371)。不过,纵观现有研究,似乎在三个方面有待加强。一是缺乏系统研究,大部分研究都集中于早期译介活动特别是李善兰手稿之上,对后来的译本特别是当代译本鲜有涉及。二是缺乏全面研究,现有研究大都重在史实考辩以及社会影响,而对翻译思想、翻译策略、译本对比等着墨不多。三是缺乏国际交流,西方学界对《原理》在华译介情况所知甚少。有鉴于此,有必要以牛顿学说在华传播为背景来比较全面地考察《原理》的思想和文本长达一个半世纪的译介历史,并展示其中涉及的科学传统、语言转换、译者目的、读者期望乃至市场角色等因素。笔者去年在国外发表的一篇英文论文已开始了这一方向的努力[24],本文便是在此基础之上进一步充实、拓展和完善的成果。

2 《原理》在晚清的译介活动

如前所述,有关牛顿学说进入中国的情况,已有多位先进做过详实的考证,所以在此只做大致勾勒。虽然牛顿之名(奈端)及其月球理论早在18世纪上半叶便已通过《御制历象考成后编》进入中国[25,26],但是较大范围、较为系统地译介牛顿的思想特别是力学理论,则始于十九世纪中叶来华传教士和中国学者的相关中文著述或译著[17—19,27]。仅举一例:伟烈亚力(Alexander Wylie)和王韬在1857—1858年发表的《西国天学源流》中较为详细地介绍了牛顿的天体力学,提到了牛顿“见果坠下”而感悟引力的故事,称牛顿证得引力平方反比之理,“有功于格致学为最大”,并将《原理》誉为“古今人所著书”之第一[28]。

正是在此背景下,李善兰与欧洲传教士开始合译《原理》。在此之前,李善兰先与伟烈亚力合译了《几何原本》后9卷并于1857年刊行,从而完成了徐光启和利玛窦未竟的事业。他们还合译了《谈天》(1859),李善兰在译序中对牛顿高度赞扬,称牛顿证明了五星沿椭圆运行皆遵循“重学之理”[29]。据说李善兰“非常渴望”翻译牛顿的《原理》([30],页194)。可以想见,《原理》所展现的欧几里得式的几何美以及作为现代物理学和天文学奠基之作的地位,深深地打动了李善兰。关于李善兰翻译《原理》的情况,最重要的记载要数傅兰雅(John Fryer)在《江南制造总局翻译西书事略》中的这段记录:

李君……格致之学无不通晓。又与伟烈亚力译《奈端数理》数十页。后在翻译馆内与傅兰雅译成第一卷。此书虽为西国甚深算学,而李君亦无不洞明且甚心悦,又常称赞奈端之才……”[31]

照此说法,李善兰首先与伟烈亚力先翻译了“数十页”《原理》。韩琦先生推断这一翻译活动很可能发生在“1860年稍前”([22],页8),即在两人完成前述几本著作的翻译之后,而又在1860年伟烈亚力离沪回国之前。李善兰后入曾国藩幕僚,1868年中江南制造局翻译馆成立后曾在馆中短暂任职,随后于当年底赴北京同文馆任算学总教习([32],页354)。傅兰雅与李善兰重译《原理》并完成第一卷,当是两人在翻译馆短暂共事期间之事。正如韩琦先生所暗示的([22],页83),如此一来似乎就有了两份译稿,一份是仅有几十页的李善兰—伟烈亚力译稿,另一份是李善兰—傅兰雅第一卷译稿。

至于李善兰—傅兰雅译稿,命运同样多舛。正如前面提及的多篇文章所述[17—22],该译稿先是被托付给另一位数学家华蘅芳([35],页14),后为梁启超负责的大同书局借去,结果适逢戊戌政变,导致译稿遗失,为此梁启超也颇为自责。1937年,年轻数学家章用在给李俨先生的信中透露,他藏有李善兰所译“《奈端数理》四册”[36]。章用1939年因病早逝后,藏书捐给了浙江大学图书馆;文革期间,浙大图书馆的许多旧书被转移到了浙江省图书馆。上世纪80年代,韩琦先生专门去两家图书馆查询,可惜没有收获[22]。

3 《原理》在民国的译介活动

到了20世纪初叶,虽然李善兰翻译的《原理》手稿最终未能如愿出版,但是这并未妨碍牛顿的理论通过新编教材而在逐渐增多的新式学堂中传授。例如,伍光建在1905年编写的《物理教科书·力学》中就讲授了牛顿的“动例”(运动定律)和“吸力通例”(万有引力)([37],页18—25和33—36)。民初由教育部审定的、王兼善主编的《新教科书·物理学》对牛顿的运动定律和万有引力概念有了更为详尽的介绍。该教科书在上世纪一、二十年代多次重印,广为使用。值得一提的是,对于前述两个概念,民国新教科书采用了更为现代而易懂的译法:运动之定律,吸力之定律([38],页160—212)。牛顿很快便走出了课本和课堂,通过报刊杂志而在中国声名鹊起。1902年,就有多份杂志发表牛顿轶事,例如牛顿如何将手表当作鸡蛋煮水中,如何为了方便两只猫夜间进出而在门上开洞[39,40]。这些故事在民国出版物中广为流传,从而将牛顿塑造为一位为工作废寝忘食乃至选择不婚、甚至对动物都心怀善心的“科学圣人”。在上世纪10年代的相关文献中,杨铨1915年发表在新创刊的《科学》杂志上的《牛顿传》显得颇为重要,因其不仅较为详实地叙述了牛顿的主要科学发现(包括对神学的热衷),而且给了传主“牛顿”这个新译名,还提出了“万有引力”的译法[41]。从此,这两个新译名——“牛顿”“万有引力”——慢慢使用开来,最终取代了旧有的“奈端”和“吸力”译法,而且一直使用到今天。

20世纪20年代,在牛顿科学理论和思想继续传播的同时,有关牛顿机械力学最终导致西方对上帝存在之怀疑的观点也在中国知识界有所流传。为此,康有为在《诸天讲·上帝篇》中,对牛顿、拉普拉斯、达尔文等进行了批判:“奈端以天为吸拒力所成,拉伯拉室[拉普拉斯]天文机械论发明奈端之说,直谓无上帝……试问奈端、拉伯拉室、达尔文等能推有形之物质,其能预推无形之事物乎?”([42],页93—94)与此同时,爱因斯坦的理论通过罗素的到访而在中国思想界产生了很大影响,中国知识人了解到相对论推翻了牛顿的理论,不过这并未影响牛顿在其心中的崇高地位。物理学家文元模(1890—1946)写道:“没有牛顿在前开路,恐怕他[爱因斯坦]虽有不世的天才,也寻不出这个新天地来。”[43]

在此背景下,《原理》第一个中文全译本在1931年问世。郑太朴(1901—1949)也许是当时最合适的译者人选。他自幼在家接受了传统教育,并自学了英文。他还酷爱数学,自学几何、代数和三角学。郑太朴后入商务印书馆工作,业余自学德文和高等数学。1922年,他受商务印书馆资助去德国格廷根大学进修数学和物理。1926年回国后,郑太朴继续为商务译书,同时在包括同济在内的几所大学任教[44]。郑太朴从1921年正式开始翻译事业(首部译著为罗素的《战时之正义》),到十年后出版《原理》中译本之时,他已从德文或英文翻译出版了近十部数学或物理学著作;在翻译《原理》之后,他又有一批科学译著问世[注]关于郑氏的科学翻译活动及成就,详见[45]。。

与李善兰文言译本(残稿)相比,郑译本要易懂得多。这首先要归功于郑太朴使用的语言形式。有学者认为郑译本是一个“文言文”译本([51],页693),这并不完全准确,因为郑太朴使用的是一种“半文半白”的语体。虽然当时白话文普及乃大势所趋,但是尚未完全取代文言文,而郑太朴在译著中多采用文白夹杂的语体。他解释道:“译科学书原以贩运智识为目的,故苟能明达,则直译意译在所不计,文言白话有时杂出,海内通人有以此相责者,只得请其原谅。”([52],译者例言)其次,与大量使用中国传统数学符号的李善兰译本不同,郑太朴完全使用了西方符号体系,而这与民国教科书的做法是一致的。再次,就术语翻译而言,郑太朴保留了一些传统译法(特别是几何术语),但对另一些术语则试图提供更为通俗化的译法,如使用“说明”(definitions)而非“界说”,“定理”而非“公论”(axioms)。不过,他的有些译法与民国教科书有所差异,如使用“惰性”而非“惯性”来译inertia([50],页2,页719;[38],页185,页207)。郑太朴应该熟悉当时的课本用语,他之所以选择有所不同,也许是为了提供更准确的译法。

郑太朴完成《原理》首个中译本,对于国人完整了解《原理》、对于推动中国经典物理学的研究、对于促进牛顿思想在中国的传播都厥功甚伟,因此受到高度评价和广泛欢迎[19]。该译本后来多次再版,在长达六十年的时间里一直是中国学者和相关专业学生的重要参考书,也成为后来《原理》译者的重要参考读本。

4 《原理》在当代的译介活动

中华人民共和国成立后的头二十年中,似乎没有翻译牛顿著作的活动。“文革”末期,上海外国自然科学哲学著作编译组翻译出版了H. S. 塞耶所编的《牛顿自然哲学著作选》(上海人民出版社出版,1974),其中收录了《原理》第一卷的节选和总释,以及牛顿光学论著节选。在当时的政治形势下,编译该书还是有一定危险性的,因为大家知道牛顿是一个有宗教信仰的人,而且《著作选》也收录了有关“上帝与重力”的讨论。因此,编译组撰写了一篇长达12页的导言,大幅引用恩格斯《自然辩证法》的阶级分析理论和相关论述,主要就牛顿“让上帝做‘第一次推动’”“自觉地用科学为神学服务”的“唯心论”进行批判,同时强调牛顿在自然科学领域“基本上是个唯物论者”([53],页5—6)。《著作选》是牛顿著作被首次译为纯粹的现代中文,并因译文准确和流畅而受到广泛好评([46],页693)。有意思的是,牛顿在20世纪20年代的中国因“怀疑”上帝而受到指责,而在半个世纪后却因信仰上帝而被批判。《著作选》对牛顿理论在当代中国的传播起到了相当大的作用,同时也让牛顿“在科学工作中唯物而在个人信仰上唯心”“前半生主唯物而后半生主唯心”的矛盾形象在中国思想界更为流行。近三十年后,该译本由上海译文出版社再版(2001),译者署名为王福山等,而那篇批判性导言则被删掉了。

二十世纪80年代,随着“科学的春天”的到来,中国学术界兴起了一股牛顿研究的热潮。1987年,中国科学科学技术史学会等八个学会在中国科协的领导下举办了大规模、高水平的“纪念牛顿《原理》出版三百周年大会既学术讨论会”,出席者包括来自全国的近200名知名学者。大会发言不见丝毫阶级斗争式的批判语汇,且有两三篇论文专门讨论牛顿的信仰和上帝观。会后结集出版了论文集,编者特别指出:“在我国,研究经典科学史、特别是研究牛顿及其学术活动的历史可以说刚刚开始……对于牛顿及其学术的更全面、更深刻的了解,还有待我们大家今后的共同努力。”([54],页321—323)

1987年纪念大会可视为中国牛顿研究特别是牛顿著作中译的催化剂。次年,牛顿的《光学》中译本首次出版(科学普及出版社,1988)。此后二十年中,中国学者有关牛顿研究的论著逐渐增多,各种牛顿通俗传记不断涌现,同时几部西方牛顿研究著作也被译入中文,包括科恩的《牛顿革命》(江西教育出版社,1999)、柯瓦雷的《牛顿研究》(北京大学出版社,2003)和杰克曼的《牛顿:上帝·科学·炼金术》(大连理工大学出版社,2008)。此外,多部英文牛顿传记也被译入中文,如科恩的《牛顿传》(科学出版社,1989)、韦斯特福尔的《牛顿传》(中国对外翻译出版公司,1999)、怀特的《牛顿传》(中信出版社,2004)、格雷克的《牛顿传》(高等教育出版社,2004)、艾利夫的《牛顿新传》(译林出版社,2009)。然而,译介牛顿的潮流中最令人瞩目的当属《原理》蒙译本的问世以及三部中文全译本的涌现。下面仅就四个译本的翻译背景、过程、流通以及主要翻译策略进行概要介绍;至于几个译本的具体对比分析,则有待他文。

4.1 蒙古文译本

在1987年纪念大会前夕,由我国蒙古族学者乌力吉巴塔尔、恩克、乌云其木格翻译的蒙文译本由内蒙古科学技术出版社出版,作为《原理》出版三百周年暨内蒙古自治区成立四十周年的献礼。这不仅世界上第一个蒙译本,而且是继英译本、法译本、德译本、俄译本、日译本、中译本之后的第七个全译本。时任全国人大常务委员会副委员长、中国科学院主席团执行主席严济慈先生在致大会闭幕辞时专门提到:“中华民族是一个多民族、多语言文字的国家,在纪念《原理》三百周年之际,我国又出版了《原理》的蒙文译本。这是牛顿生前所预料不到的事。”([55],页6)不过,由于语言障碍、传播受限等种种原因,我国学界一直对蒙译本所知甚少,而西方学界对蒙译本似乎一无所知。

最近,笔者与内蒙古师范大学科学技术史研究院的聂馥玲教授、姜红军副教授两位老师一起采访了蒙译本依然健在的两位译者——乌力吉巴塔尔先生和恩克先生,并初步收集了一些资料,从而对蒙译本的产生背景、翻译过程以及流传情况有了更多的了解。上世纪八十初,时任内蒙古师范大学物理系副教授的乌力吉巴塔尔首次读到郑太朴翻译的《原理》,心生无限景仰之情,深感如此经典巨著应当有一个蒙古文译本[56],以便更好地“向广大蒙古族同胞介绍牛顿的原著,帮助他们了解物理学的经典思想是如何形成的”([57],前言)。他于是邀请恩克和乌云其木格合作,三人分工将郑译本译入蒙文。内蒙古科学技术出版社听闻此事后,欣然将其纳入出版计划,并由该社负责人庆格乐图担任审校。在审校过程中,审校者和译者又参照卡乔里修订的莫特英译本对郑译本中出现的一些错误进行了改正,并根据英译本重新绘制了书中插图([57],后记)。时任全国副主席、中国科协名誉主席周培源先生专门为蒙译本题词:“介绍牛顿经典著作、启迪青年物理思维。”

《原理》蒙译本第一版印刷了500册,此后没有再版,国内市场上流通很少。不过,蒙译本甫一出版便参与了国际文化交流。据巴塔尔先生回忆,在1987年的纪念大会暨学术讨论会上送了一些给有关参会者,其中就包括英国驻华大使馆文化参赞马大卫先生(David Marler)[56]。会后不久,中国科学技术史学会副理事长席泽宗先生赴苏联参加苏联科学院召开的“牛顿和世界科学”研讨会,将蒙译本“当众”作为礼品赠给苏联科学技术史研究所[注]席先生回国后专门致信巴特尔表示感谢。巴特尔先生仍然保留着该信,并给笔者提供了副本以作参考;在此深表谢意。。此外,据恩克先生回忆,他也曾通过个人关系,将一本蒙译本赠送给了蒙古国的一位物理学学者[56]。当然,以上所述只是《原理》蒙译本的大致情况,有关该译本的详细情况及其翻译中涉及的问题,有待专文探讨。

4.2 王克迪译本

1992年,武汉出版社出版了《自然哲学之数学原理·宇宙体系》,为该社《科学名著文库》之第一种。该译本由王克迪先生翻译,由袁江洋先生审校。译者选择卡乔里校订的莫特英译本(1934)为原本,因为该译本是《原理》的“国际通行版本”,就准确和流畅而言“影响最大”([46],页693)。王译本不仅翻译了英译本收录的通俗版《宇宙体系》,而且保留并翻译了卡乔里的英文注释(可惜的是,该译本没有保留、翻译英译本的索引)。译者自言在翻译过程中参考了郑太朴译本和《牛顿自然哲学著作选》。王译通篇使用白话文,并且全部采用了现代术语。至此,《原理》终于有了第一个现代中文全译本,且为此后十五年内唯一的现代中文全译本。

王译本后来多次再版。2001年,修订版由陕西人民出版社和武汉出版社联合推出,不过删去了《宇宙体系》以及卡乔里的注释,定名为《自然哲学之数学原理》。除了纠正译文的一些差错外,译者还应出版社要求为《原理》各部分撰写了导言,以帮助“中等阅读能力”的读者([51],页10—11)。2006年,第三版由北京大学出版社出版,变化主要体现在排版上:卷首为六张牛顿生平彩页,其后为译者为第二版所写的《导读》,然后是《原理》正文。从编辑的角度来讲,该版对原作进行了几处很不严肃的调整。编辑不仅将《原理》的四篇序文从正文中拿出来,缀到《导读》之后,而且变动了序文顺序,将科茨的第二版序挪至牛顿的第三版序之后。序言之后,又缀了一篇《牛顿的生平》,显得不伦不类[58]。幸好,这些不当调整在后来的重印中都得到了修正。

上述三个版本之外,王译本还作为斯蒂芬·霍金选编的《站在巨人的肩上——物理学和天文学的伟大著作集》之一,于2004年由辽宁教育出版社出版。次年,《站在巨人的肩上》由台湾大槐出版社推出繁体字版。2017年,《站在巨人的肩上》中译本又由湖南科学技术出版社重新出版。同样在2017年,从王译本第二版删掉的通俗本《宇宙体系》由北京大学出版社出版单行本。可以说,王译本是版本最多的《原理》中译本,而且销量相当可观,为《原理》在华人读者中的流传起到了很大的作用。

4.3 赵振江译本

2006年,曾经出版过郑太朴译本的商务印书馆推出了《原理》的第二个现代中文译本,并将其列入该社《汉译世界学术名著丛书》。译者为数学背景出身的赵振江先生,他自言在翻译过程中会用现代数学方法验证《原理》中的题目[62]。赵译本出版后没有推出修订版,但曾多次重印。此外,赵先生还翻译了牛顿的通俗本《宇宙体系》,2012年由商务出版社单行出版,名为《论宇宙的体系》。

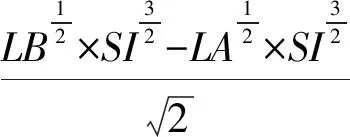

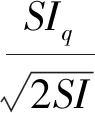

在语言层面,赵译本还力图尽可能保留原文的结构(既翻译研究中所谓的“形式对等”策略)。然而,由于汉语和拉丁语差异巨大,中译文很难保留原文的形式,否则会导致拉丁化句式,影响可读性。例如牛顿第二版序中有这样一句:inventiovirium,quibuscorporainorbibusdatisrevolvepossint,faciliorreddituretamplior[49],赵译本忠实地复制了原文句式乃至标点:“求力,由此力物体能在给定的轨道上运行,被呈现得更容易且更丰富。”[63]这句译文不够通顺,也不易懂,因为它将修饰语(中间部分)置于被修饰语(“力”)之后,而汉语的习惯将修饰语前置(参阅王译本:“对于[如何]确定使物体在给定轨道上运动的力做了图示和扩充”[46])。当然,此属白璧微瑕,赵译本总体而言无疑是一个很有特色和价值的学术性译本。

4.4 重庆译本

牛顿《原理》的第三个当代中译本2008年由重庆出版社出版(下文简称“重庆译本”),封面特别标注“全译插图本”,译者为曾琼瑶、王莹、王美霞。该社将其定位为文化经典,列入“文化伟人代表作图释书系”。三年后,其“全新修订版”改由江苏人民出版社推出。2015年,重庆出版社又推出第三版;据称一年之内连印五次,累计销量似乎相当可观[注]笔者2017年所购版本即为2016年9月第五次印刷本,腰封宣称该书所属“图释书系”销量已“突破75万册”。。不过,各版译文似乎没有大的改动,差异主要体现在排版方面。

那么,在已有王译本和赵译本的情况下,为何还需推出第三个译本?重庆译本出版《前言》写道:“[《原理》]中复杂而枯燥的数学问题使人们普遍感受到艰涩难懂,更令人望而生畏。因此,本书力图追求语言的通俗、流畅,使之更符合多数读者的阅读习惯。”([64],页1)换言之,出版者认为《原理》(及其现有中译本)并不适合一般读者阅读,因此需要一个“适合多数读者”的通俗译本。为此,重庆译本力求语言的通俗流畅,而其语言在总体上的确较其他两个译本更为通顺易懂。不过,在有的地方,流畅性的取得似乎是以牺牲忠实性为代价的,例如第一卷命题13之推论1,首句本为一个条件关系长句,重庆译本为求易读将其拆分为并列的两句,改变了原文的逻辑和意思([64],页36)。

为求“通俗”,重庆译本还采取了诸多不同寻常的做法。首先是对《原理》的结构进行调整,并对文本有所增删,如删除了《原理》开头的四篇序言,而代之以新增的《前言》及《导读》。接着,重庆译本还给《原理》凭空增加了一个“绪论”,将“定义”和“公理”作为二级标题置于其下。这样看起来似乎更为齐整,但却违背了牛顿仿照《几何原本》而以“定义、公理”开篇的初衷。此外,重庆译本为《原理》增加了三级标题,将各章众多的命题、引理乃至例、假设、附注一一列出。此举的目的应是为了方便读者,但是长达十二页的繁复目录似乎并不能给读者带来多少便利。重庆译本另一类“非常”做法是添加大量插图。全书新增大约五六百幅插图,基本上每页至少一幅。可是,有的配图与当页内容不仅关系不大,且有喧宾夺主之嫌;有的插图还容易让读者误解为是原作所有;有的插图与文字说明并不相符;《导读》中还插入了一幅“童年的牛顿”的照片,完全不顾照相技术是牛顿逝世一百多年后才发明的史实。可见,插图的选择缺乏必要的严谨精神和学术素养。

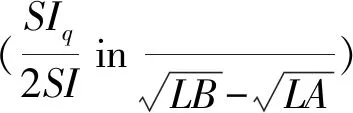

与《原理》的其他译本相比,重庆译本还有一个不同寻常之处,那就是几位译者的身份不甚明朗。一般而言,《原理》的译者不是相关领域的学者,就是经验丰富的译者。重庆译本第一、二版列出的三位译者似乎并非相关领域的学者,网上也查不出她们的其他译著。吊诡的是,其第三版的译者却变为截然不同的另一位——任海洋。此外,对于其所依据的原著,重庆译本没有给出任何信息。为什么这个译本处处透着一股神秘?笔者以第一卷命题13为例,将重庆译本与王译本和赵译本做了对比,发现其行文有些地方与王译本颇为相近(例中下画直线者),少数措辞又与赵译本相近(例中下画断线者):

重庆译本:保留上述引理中的图,设P为抛物线上运动的物体,Q为物体即将到达的处所,作QR平行于SP,QT垂直于SP,Qv平行于切线,交直径PG于点v,交距离SP于点x……([64],页35)

王译本:保留上述引理的图,令P为沿抛物线运动的物体,Q为物体即将到达点,作QR平行于SP,QT垂直于SP,再作Qv平行于切线,与直径PG相交于v,与距离SP相交于x……([46],页62)

赵译本:保留引理的作图,且设P是在抛物线的周线上的物体,并由它移动到下一处的位置Q,引出QR平行于且QT垂直于SP,又Qv平行于切线,交直径PG于v,又交距离SP于x……([63],页75)

综上所述,除了蒙译本外,牛顿《原理》的三个当代中译本同时流通于世。虽然《原理》在原语文化中只是供少数专家阅读的专著,可是译介到中国后,便被列为“经典”而在市场作用下推向了大众读者。不过,几个译本针对的主要读者群体似乎有所不同。作为第一个现代中文译本,王译本最初设想的读者对象应是那些“受过现代数学和物理训练”的读者,不过后来的修订版力图通过增加导读和彩页等形式来吸引更为广泛的受过中等教育的群体([51],页10—11)。直接译自拉丁文原版的赵译本则主要针对学术界的读者;对这个群体而言,译者似乎认为牛顿的原意乃至表达方式相较于语言的流畅而言更具优先性。重庆译本的读者对象明显是普通读者;为了吸引这个群体,该译本对原著进行了外科手术式的“简化”“美化”和“增补”。当然,三个译本的读者群体并非泾渭分明,在图书市场上处于竞争状态,争夺着更大的读者群体和市场份额。

4 结语

大约276年前,牛顿的名字首次进入中国,不过仅为几位历象家所了解;今天,每位中学生都知道牛顿是位科学天才,而且大都了解牛顿的运动定律和光的理论。上世纪初叶,牛顿在中国逐渐建立起“科学圣人”的地位,这个地位后因牛顿的信仰而受过挑战,但是并未被颠覆。可以说,牛顿理论在中国的传播主要是沿着“翻译”这条曲折而漫长的道路展开的。18世纪中叶,牛顿的月球理论由来华耶稣会士引进中国;一个世纪后,牛顿的力学理论由新教传教士介绍到中国。此后,《原理》的中译便拉开了序幕,在历经晚清、民国、新中国的长达150年的历史中,有过多轮翻译活动,使得中国成为世界上拥有《原理》全译本最多的国度。这些翻译活动是在牛顿理论和思想在中国传播的大背景下进行的,同时反过来又促进了牛顿理论和思想在中国的传播。

本研究强化了近期的一些研究结论,即翻译实际上在科学知识的传播乃至产生中发挥着重要作用。本文通过对牛顿《原理》中译史的梳理,展示了其中涉及的语言转换、翻译传统、读者期待、译者主体性甚至市场角色等诸多因素以及《原理》中译本对牛顿理论和思想在中国传播的贡献。可以预期的是,牛顿研究以及牛顿著作的中译仍将是今后中国科学史界的一个研究重点和热点。2015年,中国科学技术史学会和英国“牛顿项目”(现依托于牛津大学)在北京联合举办了“牛顿研究在中国”国际学术研讨会,并于会后举行了“中文版《牛顿文集》编辑、翻译与出版”工作坊,从而将《牛顿文集》或《牛顿全集》的翻译与出版提上了议事日程[65]。如果项目能够落地结果,那将不仅会成为中国牛顿研究的一个里程碑,而且会推出《原理》的另一个也就是第五个中文全译本。

致 谢感谢Rob Iliffe教授、袁江洋教授、韩琦研究员、刘孝廷教授、任定成教授、邹振环教授、郭世荣教授的指点和鼓励;感谢《原理》中译本译者王克迪教授和赵振江教授、蒙译本译者巴塔尔先生和恩克先生接受笔者的采访;感谢恩克先生将蒙译本《前言》和《后记》翻译为中文供笔者参考。