福州南街街区街道空间活力评价

杨晓艳,姚翔宇,朱晓玥,刘懿瑶,黄启堂

(福建农林大学 园林学院,福建 福州 350002)

街道作为城市重要的开放空间与居民生活的基本单元,其形象和风貌关系着城市的整体形象与风貌[1]。然而随着“汽车时代”的到来,许多街区的道路系统主要以运输为导向,过分依赖汽车的走向,强调道路的交通功能而忽视了人的步行尺度,使得街区缺乏活力、文化主旋律和整体情怀,街道结构不紧凑导致街道功能被架空,人们愈发淡忘了街道本来所应承载的生活功能。为了与时俱进,保持自身的活力,街道需要合理规划,以求聚拢街区人气,实现街区的活化利用与活力复兴。

近年来,国内外学者就空间活力评价的研究做出了许多尝试,在国外,马库斯选取了尺度、微气候、视觉复杂性、活动、商业、便利设施等中性因子来评价城市公共空间人性化程度[2]。扬·盖尔选取了舒适性、防护性、愉悦性等要素来评价公共空间品质,得出了狭窄的建筑立面能让街道立面更富有变化,更加有节奏感的结论[3]。Cidlow则从可达性、娱乐设施、便利设施、自然特征等方面测量城市邻里绿色空间品质[4]。国内方面,苟爱萍,王江波针对南京的9条街道,从景观美感度、道路明亮度、安全度、洁净度等方面评价了其街道空间活力、功能活力、交通活力、公共空间活力、绿化与景观活力、家具设施活力等,并得出功能多样性、环境舒适度和交通可达性是街道富有活力的重要保证[5]。

由上述可知,与笼统的城市空间活力研究相比,现阶段细致到对街道活力的评价研究还较少,对街道活力的构成要素还没有系统的归纳与统一。本文试图福州南街街区为研究对象,对街道空间活力进行实证研究,从使用者对街道活力的感知出发,提取街道所存在的问题,从而提出规划策略,为街道空间活力的提升提供可借鉴之处。

1 研究区域概况

南街街区位于福州市鼓楼区中西部。东以八一七北路为界与东街街道接壤,南临乌石山麓与安泰街道相隔,西至小柳、河南新村与洪山镇相接,北以虎节路、贤南路、杨桥路为界与华大街道、鼓西街道毗邻,面积1.22平方公里。南街街区作为福州的商业中心,是城市经济活动的核心,拥有着密集的人口和悠久的历史,沿街的立面特色鲜明,具有很强的可识别性,是综合展示城市生活的舞台。街区内的三坊七巷古建筑群承载着不可替代的历史价值和作用,是福州的标志与重要组成部分。

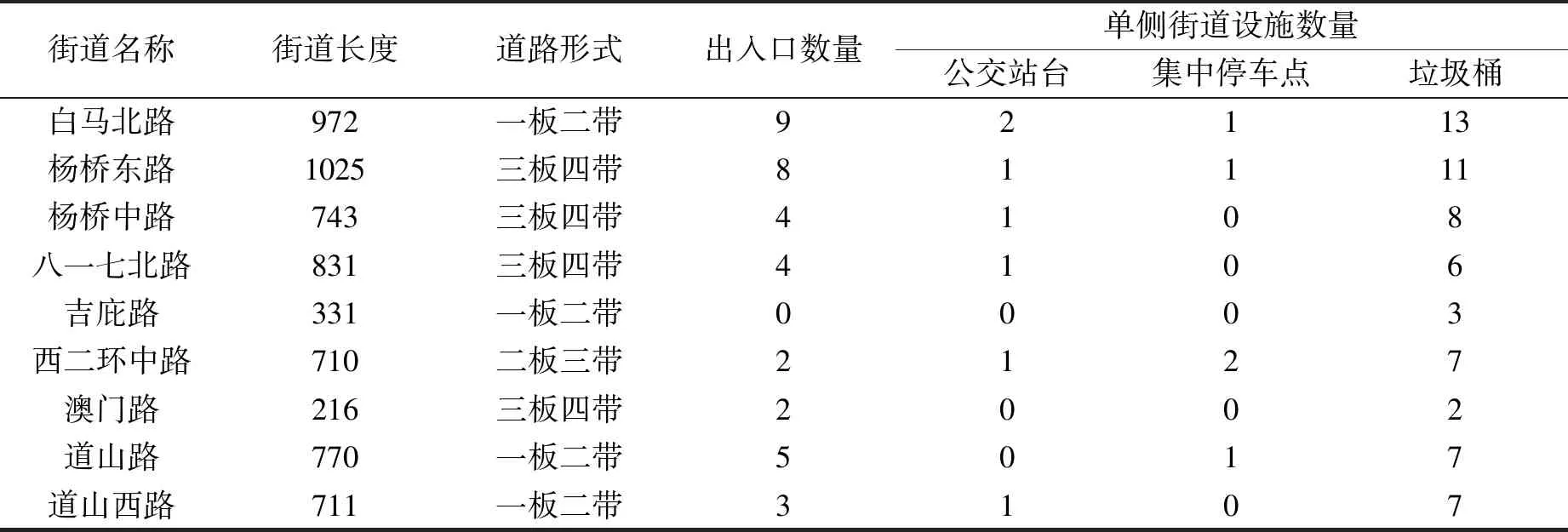

笔者于2017年8—9月份对福州南街街区外围街道分布、行道树遮阴度、围墙开放度、设施数量等基本信息进行了相关的调查,进行分类汇总(表1),绘制成了相关图纸(图1)。

表1 南街街道空间基本信息

图1 南街可达性现状图

2 研究方法与过程

2.1 IPA图表选取中性因子

IPA分析法全称重要性-表现程度分析法(Importance-Performance Analysis),最早由马提拉(Martilla)在1977年分析机车产业产品的属性研究中提出[6]。対多个评价指标的重要性和满意度从高到低按5分、4分、3分、2分和1分进行评价,以此了解被调查者各指标重要度与实际表现的评价。

通过整理调查问卷得出所有项目的重要性和满意度,并以此作为x轴与y轴建立坐标系。以所有问卷的平均重要性和平均满意度得分将坐标系划为四个象限,分别代表继续保持成果、急需改进现状、不做重点考虑以及过可能浪费资源的部分。然后将各题项结果以(X,Y)坐标形式反映到IPA图中,重要性与满意度清晰而具体地呈现在两维的方格图中,可以直观反映出发展中的问题。

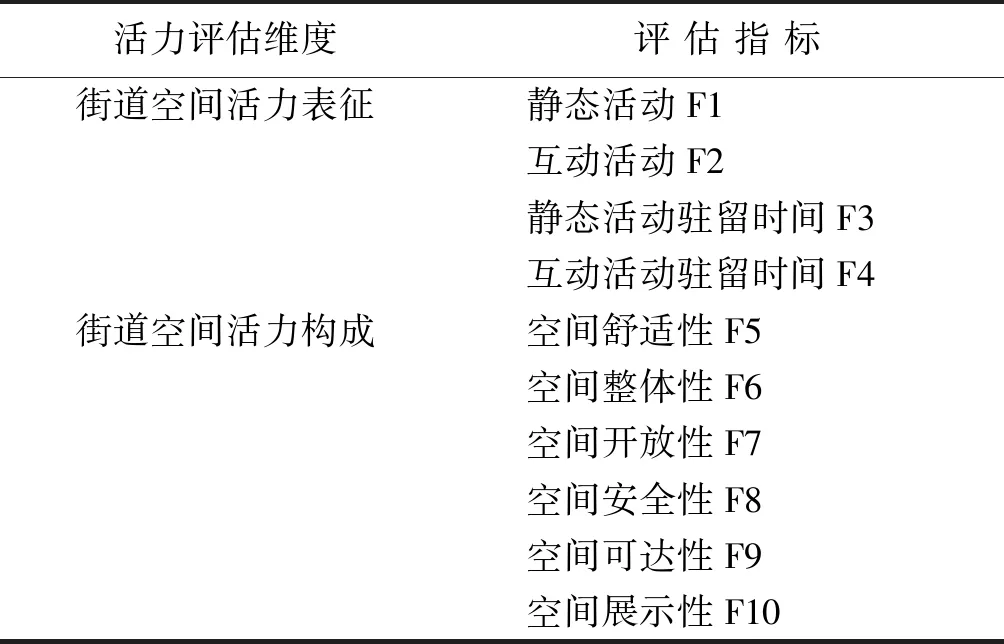

街道活力的评估指标是判断街道现状好坏的参照系,综合马斯诺需求理论和斯蒂尔提出的人类环境需求概念可以看出,人对公共空间的大部分需求来自人的活动、互动模式以及运动模式。当街道能够提供交往和互动机会、活动过程具有便利性、安全感、归属感,环境能够引起身体感官的愉悦,代表其空间活力相对良好。因此,本研究从街道活力表征和街道活力构成两个方面,通过频度统计法对前人的研究成果进行统计,罗列出对街道空间活力影响较大的因素,选取关联性较大的10个街道活力影响因子(见表2),以此设计重要性-满意度调查问卷。共发放问卷254份,有效问卷231份。

表2 南街街道空间活力评价中性因子

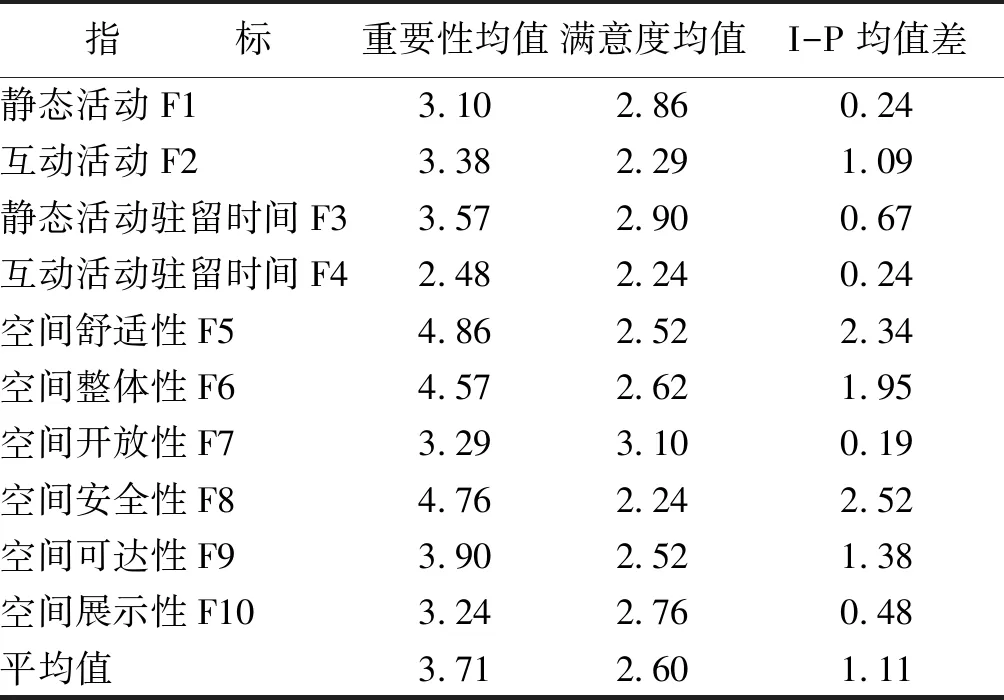

如表3所示,街道空间活力满意度总体均值为2.60,重要性总体均值为3.71,各因子I-P均值差大于0,由此可见,南街街区总体满意度明显不如重要性,应当进一步分析研究,找出主要矛盾点。

表3 校园空间活力重要性、满意度分析

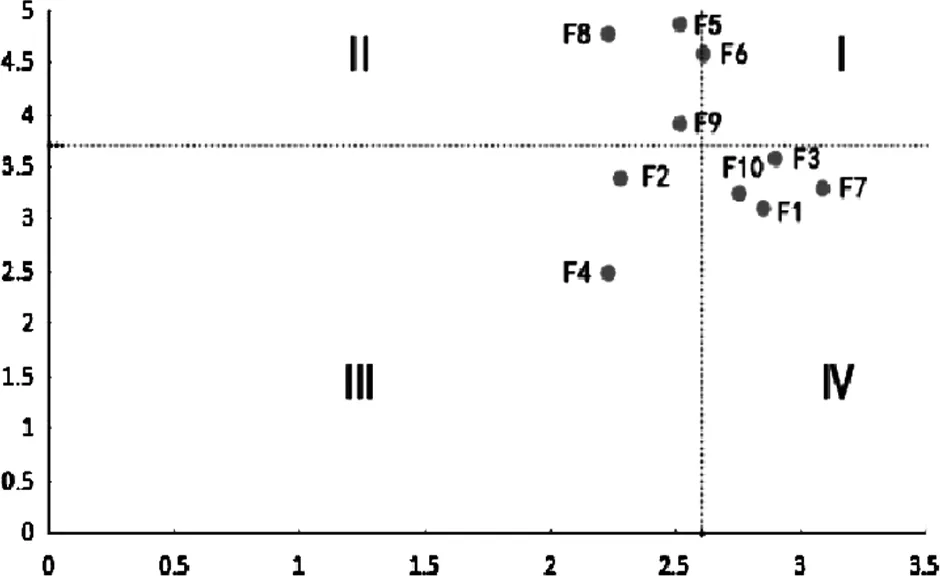

将满意度设为横轴,重要性设为纵轴,构建一个两维、四象限的IPA方格坐标图,再将各评价因子各自的重要性和满意度均值以坐标(X,Y)的形式落于IPA方格图4个象限中,对南街街区街道活力评价中性因子的重要性和实际表现进行综合分析,得出如图2所示街道空间活力IPA分析模型。通过克朗巴哈信度系数检验法(cronhach reliahilitvalpha)对重要性满意度量表10个因子进行信度分析检验。重要性与满意度因子的Alpha分别为0.979和0.884,均超过0.7,可信度较高。

图2 街道空间活力IPA分析模型

2.2 基于SD法获取使用者满意度评价

SD法(SemanticDifferen-tial)又名语义分析法,由Osgood在《意味之测定》一书中提出,以言语尺度设置相关语义量表,并邀请参与者通过量表对某一事物或概念进行评价,以了解该事物或概念在各被评维度上的意义和强度。根据调查结果得出的SD曲线可以直观反映被调查对象的感受,构造出定量化数据,从而准确把握客观评价对象的各个特征。[7]

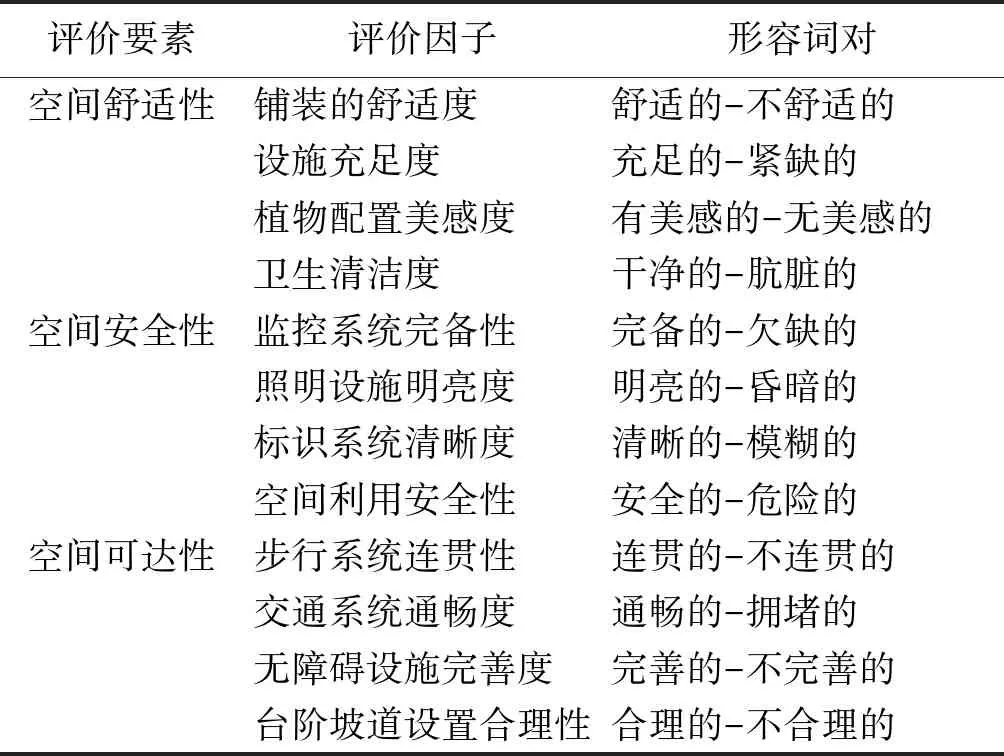

提取IPA图表第二象限中所呈现的急需改进的交通可达性、设施便利和管理运行三个中性因子进行更加精细地分类。获取街道空间活力SD法评价因子(见表4)。

表4 街道空间活力SD法评价因子

选取特定的形容词与评价尺度设计问卷,再次进行问卷调查。针对上文中选取的12个SD评价因子,设置相反语义对受访者进行街道活力感知满意度的调查,其中,每项感知满意度的调查分为优秀、良好、一般、较差、很差5个等级.分别对应计算街区各评价因子的得分以得出使用者对各评价因子的满意度,对问卷结果进行分析,提出具有针对性的街道空间活力提升对策。

3 结果分析

3.1 样本信息

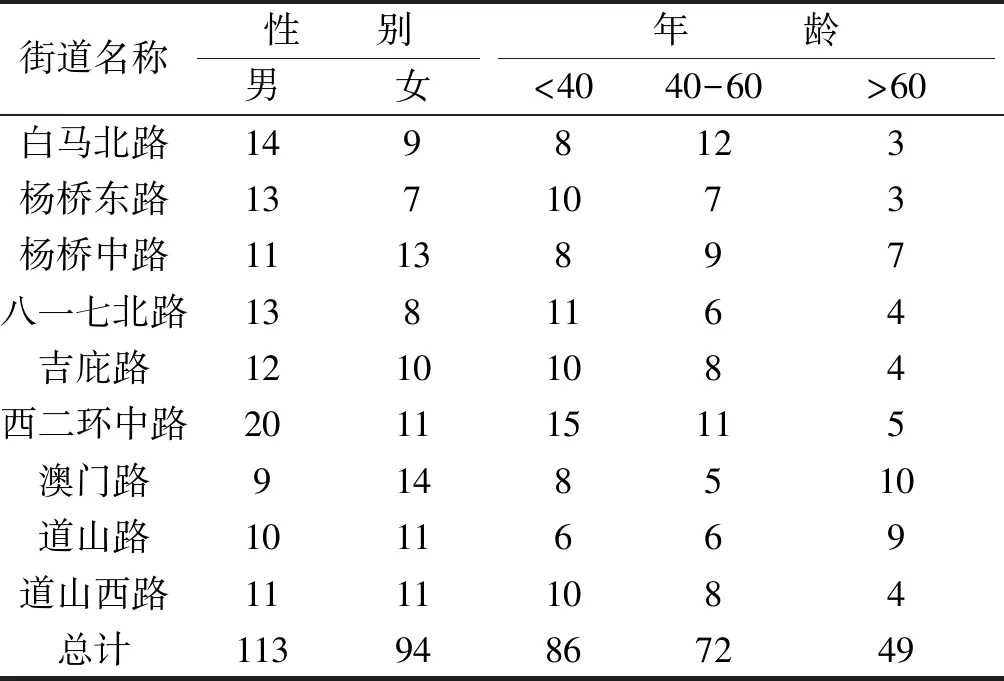

本次实地调研于2017年9月20日-9月21日在福建南街区9条街道进行。共发放问卷221份,有效问卷207份,有效率为93.7%,其中男性113位,占调查对象的54.6%,女性94位,占45.4%,男女所占总样本比例大致相等(表5)。考虑到不同人群对于景观环境理解和描述存在一定的差别,各街道样本均包含青少年(<40)、中年(40-60)及老年人(>60),最大程度保证样本类型的全面性,提高样本可信度。

表5 街道调查样本信息

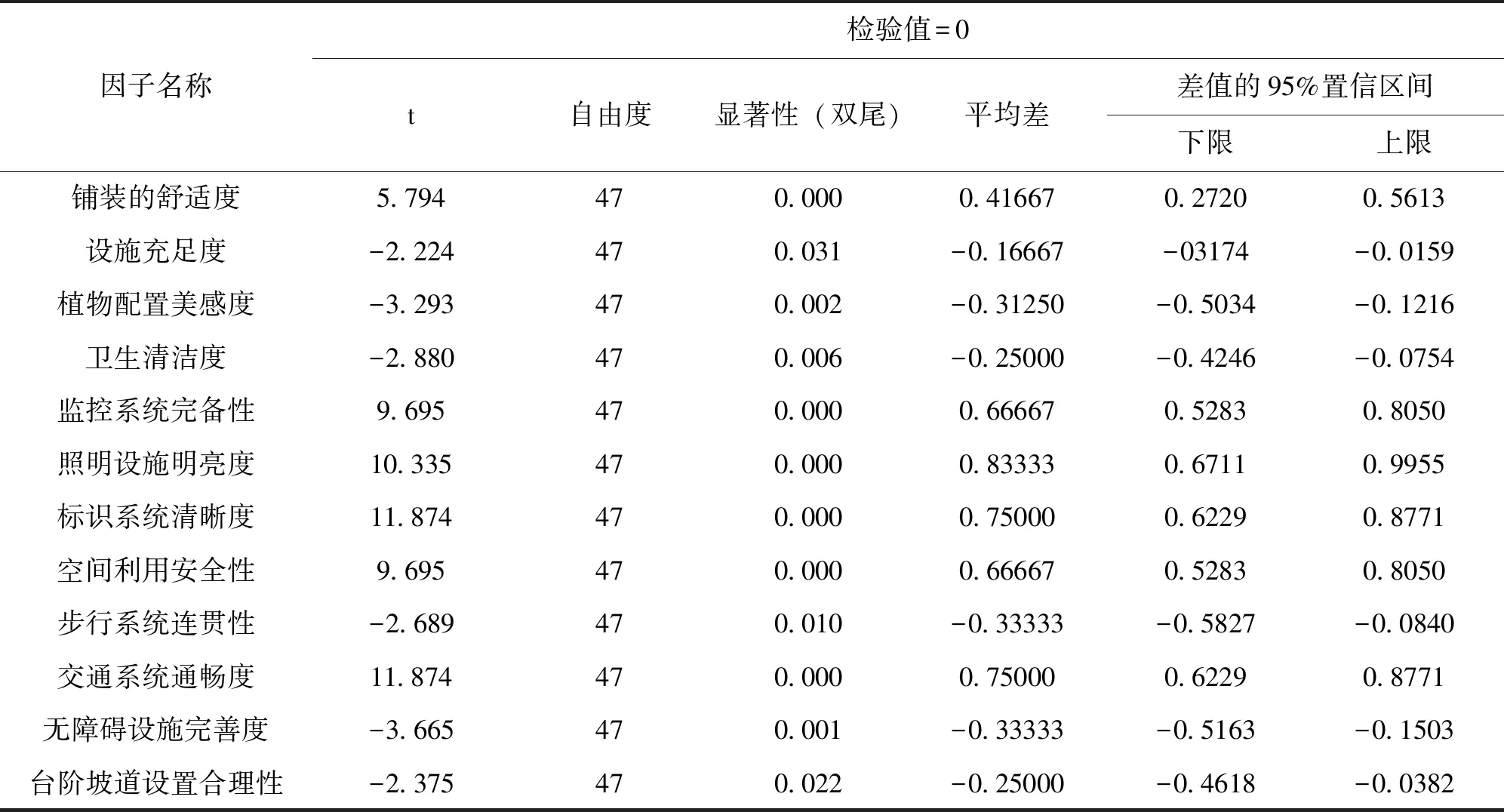

3.2 单样本t检验

求出调查问卷中各对形容词的评价等级的平均值,采用单样本t检验法对评价因子得分的显著度进行分析,检验值为0,从而检验调查结果是否带有明显的满意度偏好,判断研究变量是否适合进行因子分析。如表6所示,所有形容词的Sig值均小于0.05,表明差异显著,满意度调查可信度较高。

表6 单样本t检验

3.3 绘制南街街区街道空间活力SD图

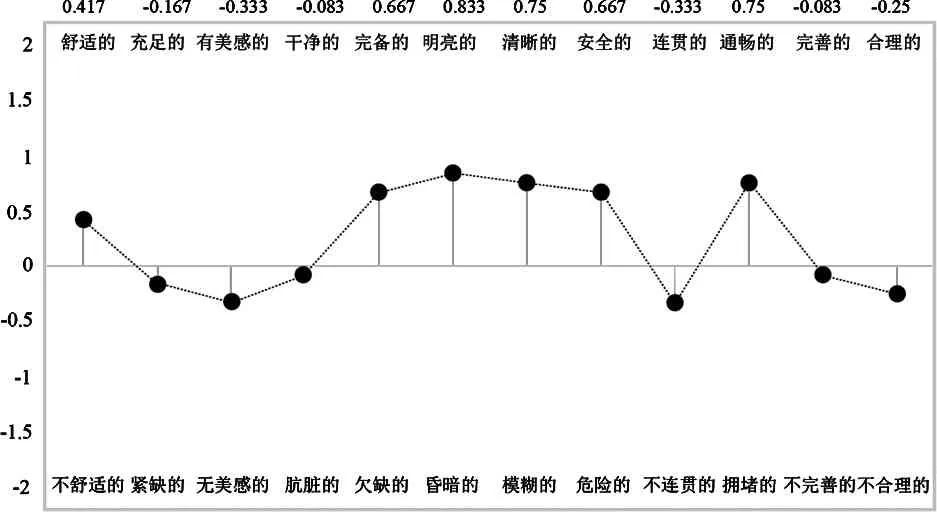

图3 南街街道空间活力形容词对评价的平均值

根据各评价指标平均值绘制南街街道空间活力SD图(图3)。结果表明,得分正值与负值的指标数量相同,整条SD曲线在0值线上下波动,其中铺装的舒适度(0.417)、监控系统完备性(0.667)、照明设施明亮度(0.833)、标识系统清晰度(0.75)、空间利用安全性(0.667)、交通系统通畅度等指标(0.75)为正值,表示满意度较高,而设施充足度(-0.167)、植物配置美感度(-0.333)、卫生清洁度(-0.083)、步行系统连贯性(0.333)、无障碍设施完善度(-0.083)、台阶坡道设置合理性(-0.25)等指标为负值,表示满意度略显不足。SD研究结果与实地调查统计的结果大致吻合,南街街道空间安全性的相关因子满意度都比较高,街道的照明、标识、监控等功能都比较完善,管理者在此方面投入了较大力度,给予了足够重视。而在空间的舒适性和可达性方面南街街区还存在一些不足之处,杨桥东路、道山西路等外围街道出入口所接内部道路贯通性不佳,街道设施数量不够充足,服务密度略显稀疏。总体而言,南街街区的街道空间活力还有很大的提升空间。

4 活力提升建议

4.1 交通活力

4.1.1 合理连通各区域空间的内部道路

对于街坊、小区的出入口设置既要考虑单位组团的私密性,也要考虑街区整体的贯通性,变部分封闭入口为开放入口,根据步行交通的实际需求与集中人流的流动方向增设新的出入口,减少步行道路断点,满足行人的通行习惯,提升步行系统的连贯性。

学生:我认为这篇文章可以分为四个部分。第一部分是第一段到第八段,主要描写了包身工他们平常的日常居住环境;第二部分是第九段到第十七段,主要描写了包身工早上吃饭的情况,写他们的饮食条件恶劣;第三部分是第十八到二十五段,描写了包身工工作的情景,体现了工作环境的恶劣;第四部分是第二十六到三十三段,用来总结全文,说明包身工的悲惨命运。

4.1.2 合理规划街道停车空间

鉴于街区用地紧张的特点,机动车停车实行穿插式停车为主停车场停车为辅的停车策略,在杨桥中路、八一七路、道山西路等街道增设一个集中汽车停车场,使停车服务半径辐射整个街区。同时,可在流量饱和度不高的城市次干路和支路路边增设少量停车位,根据街道尺度采取平行式停车与倾斜式停车方法。而对于非机动车则采取增设停车点、缩短服务点之间距离以及对道路“灰空间”进行合理利用等方法,严格划线,统一管理,从而减少因随意停车造成的街道秩序杂乱与步行路线阻塞现象,提高场地人群流动速度。

4.1.3 优化无障碍设施的形式与位置

无障碍设施建设的好坏标志着一座城市文明程度的先进与落后,为行动不便者创造“无障碍环境”体现了人们对弱势群体的尊重与关心。设施的建设需注意因地制宜,结合场地绿化、公共建筑、公交车站、居住区等入口,根据周边人群结构决定设施的尺度与服务半径。另外,无障碍设施的设置不应该仅仅考虑坡道和盲道这样的水平类无障碍设施,还包括无障碍垂直电梯、升降台等升降装置等垂直类无障碍设施,以及警示信号、提示音响这样的标识类无障碍设施,全方位保证弱势群体在街道空间的行动安全。

4.2 环境活力

4.2.1 自然环境活力

自然环境活力的营造,既要注意植物配置的乡土性和遮阴性等实际功能,也要着力保证植物种类的丰富度,相互之间的层次关系与颜色搭配,根据道路的线形、功能、等级打造多样的生态空间。在利用植物打造场地小气候的同时要保证植物搭配的视觉美景度,植物的生态功能与美学功能缺一不可。同时,街道自然环境的营造还可结合屋顶绿化、墙体绿化的等多种设计形式,化零为整,营造连续立体的绿化空间。

人为环境的营造需以监察维护为主文明宣传为辅地进行。加大街道空间的监察力度与维护力度,对乱丢杂物、随地吐痰、遛狗不牵绳等行为安排专人进行制止管理与批评教育。严格的监察制度客观上保证了良好舒适的街道环境,而想从源头上保障场地的安全与卫生,则需要加大文明宣传,增强人们的文明意识。街道应当定期举行文明宣传活动,通过普及不文明行为带来的危害、让人们体验清洁工修理工一天的工作等方法,提高人们的文明意识,从根本上消除“死角”,从而整合出一个协调的连续城市界面,让越来越多的人愿意聚集到街道上来,使公共空间人气愈发充足。

4.3 设施活力

充足的设施数量与合理的设施布置是人们在街道空间中进行各种休闲活动的物质基础,也是改善提高街道空间设施活力的入手点。综合实地调研数据与数据分析结果,针对街区服务设施充足度不足的问题,建议加大座椅、垃圾桶、公共电话亭、书报亭、公共厕所等街道设施的投放数量,提高公共空间的使用密度。同时,街道设施的布置位置需根据街面肌理与街道板式进行合理安排,注意不同人群不同需求之间的关联性丰富用地的混合功能,引导多种街道活动来增加市民间的“非正式”交流。服务设施的增加在提高街道活动便利度与丰富度的同时也提高了空间的可参与度,延长了人们自愿在空间中停留的时间,使人们除了进行上班、购物这样的必要性活动,更多地进行散步、娱乐、交谈等自发性活动与社会性活动,变间断式人流为持续性人流,激发街区整体活力。另外,在服务设施的设计中可适当融入片区特有的地域特色和历史文化,既传承地域文化又唤醒人们心中的“街区感”,创造场所集体记忆,增加文化认同感,从而达到提升街道空间活力的目的。