我国农业对外投资区位选择及应对策略

◎杨兴锐 齐二娜

一、问题的提出

农业是国民经济发展的“稳定器”和“压舱石”,农业的健康持续发展可以为社会经济发展提供强有力的支撑。中国是一个农业大国,改革开放以来中国农业和农村经济发展取得了巨大的成就,实现了以不足世界10%的耕地养活了占世界22%人口的奇迹,粮食自给率达95%。中国农业对外投资自2003年以来经历了迅猛的发展,农业对外直接投资存量从2003年的3 亿美元增长到2016年的148.1 亿美元,14年增长了49 倍。但是,一旦将看似快速增长的农业对外投资数字放入全行业的对外投资背景,农业对外投资增长顿时化为乌有。因为,在2016年我国农林牧渔业对外投资流量为32.9 亿美元,虽同比增长27.7%,但其对外投资量仅占全行业的1.7%;2016年中国农林牧渔业境外企业数量为1737 个,仅占全国境外企业总数的4.7%。如果从农产品进出口额看,我国农业存在的问题也是触目惊心:中国农产品进口总额从2002年的124.1 亿美元增长到2014年的1214.8亿美元,年均增长率高达75.3%;在我国农业对外贸易逆差持续11年后的2014年,逆差竟达到501.4 亿美元,贸易逆差额是2004年(首次农业对外贸易逆差)的十倍,中国农产品贸易已进入逆差时代。

最近十几年,我国粮食安全问题日益显著。一方面原因是我国农产品长远可能面临供给不足:我国谷物生产量低于世界水平,更远远低于澳大利亚、美国、法国等发达国家,油料、奶的产量远低于世界水平;与此同时,我国建筑用地大量侵吞农业耕地,务农人员由青壮年转变为留守老人,劳动力生产素质的降低,这些因素将会使我国农产品长期供给不足。另一方面原因是跨国粮商操纵大宗农产品价格扰乱我国农业经济市场:我国虽是农产品生产和消费大国,但在国际市场上却没有农业大国该有的主导地位,对世界大宗农产品缺少定价的权利,全世界收获的粮食中80%是由A、B、C、D 同盟所控制,并由它们决定大豆等作物的期货和现货价格,这严重影响了我国农业的健康持续发展。

农业对外投资能够有效缓解我国粮食安全和农业发展问题、巩固和促进我国与其他国家的政治外交和经贸关系,是实现我国和平发展战略的重要内容。中国农业部在2008年首次正式提出农业对外投资战略,鼓励农业海外投资;2018年的中央一号文件也明确提出要“积极支持农业走出去,培育具有国际竞争力的大粮商和农业企业集团;积极参与全球粮食安全治理和农业贸易规则制定,促进形成更加公平合理的农业国际贸易秩序”。因此,本文拟深入分析我国农业对外投资的区位选择,探讨现有区位选择背后所蕴含的农业对外投资存在的问题,并提出有针对性的措施,以期为我国农业对外投资提供参考和指导。

二、我国农业对外投资的区位选择

(一)我国农业整体对外投资的区位分布

表1 近年我国农林牧渔业对主要经济体的直接投资概况(单位:百万美元)

从表中我们可以看出,我国农林牧渔业对主要经济体的直接投资流量整体上呈稳步增长趋势(俄罗斯和东盟除外)。从趋势上看,对香港、美国、欧盟和澳大利亚的投资增长速度较快;对俄罗斯和东盟的投资增长速度较慢,甚至为负增长。从投资存量来看,我国农林牧渔业外直接投资主要集中于东盟、俄罗斯和香港;而对美国、澳大利亚和欧盟的投资则相对较少。

(二)中国海外耕地投资区位选择

我国耕地海外投资主要集中于南美洲、俄罗斯和非洲;其中在南美洲投资四个项目,投资面积为112 万公顷;在俄罗斯投资3 个项目,投资面积为61.33 万公顷;在非洲投资11 个项目,投资面积为48.14 万公顷。整体而言,我国对外耕地投资倾向于综合投资潜力大的南美洲、欧洲和大洋洲,投资面积共计177.08 万公顷;在综合投资潜力较小的非洲、亚洲国家也有投资,投资面积共计39.06 万公顷。

(三)中国境外农业投资企业区位分布

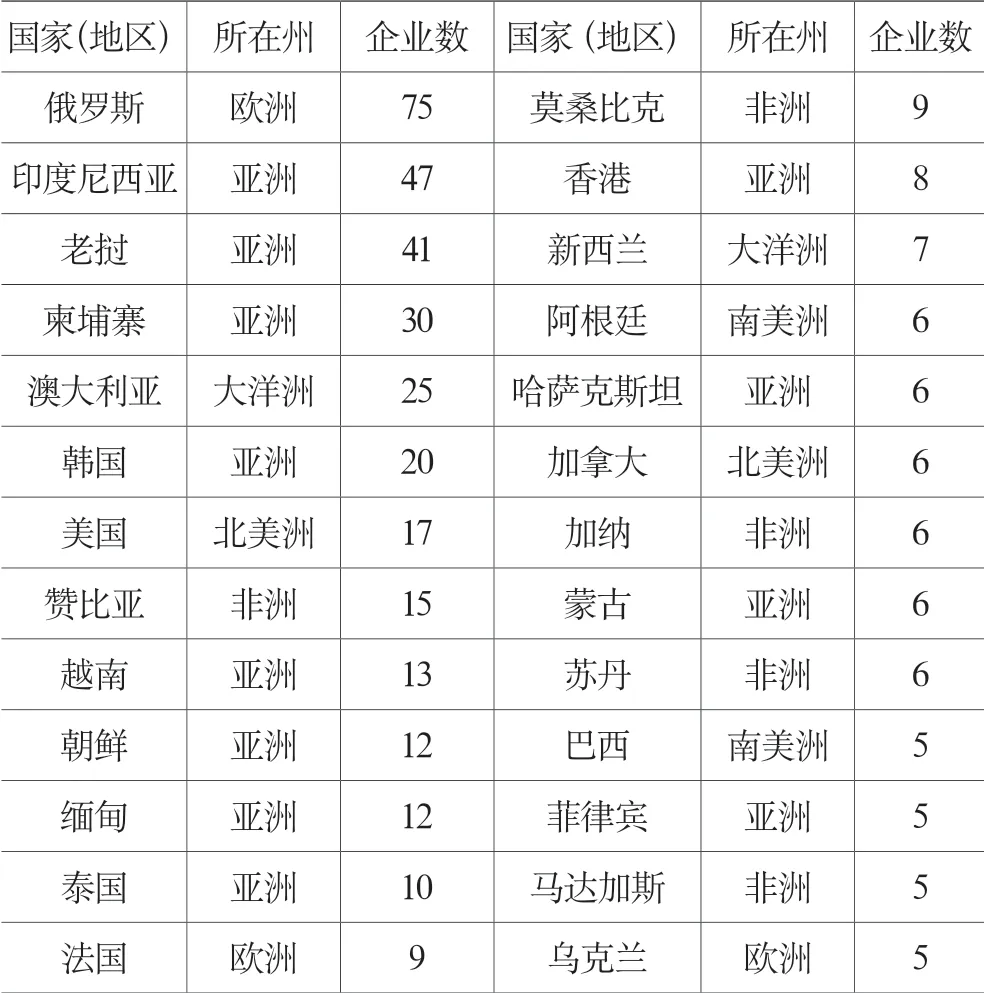

表2 中国境外农业投资企业分布情况

从企业投资区位看,我国境外农业投资企业呈相对集中趋势,在亚洲和欧洲投资的企业数量较多,分别为205 家和89 家;在非洲、大洋洲和美洲也有投资,但相对较少,分别为41 家、32 家和34 家(包括北美和南美)。

三、我国农业对外投资存在的问题

(一)对外投资耕地发展空间受限

第二次全球土地投资浪潮之后,日本、韩国等国土面积较小国家在海外囤积了大量的耕地;而2008-2009年和2011-2012年间的两次全球粮食价格危机则更加使得很多国家意识到耕地资源的重要性。发达国家的跨国公司以及非农业金融机构从粮食危机中看到了农业刚性需求中蕴藏的商机,它们不断加紧在全球农业方面的布局,一方面利用先进的农业技术控制农产品生产流通的各个环节获利,另一方面则凭借资本运作经验通过农产品期货、期权等金融衍生工具控制大宗商品价格扰乱发展中国家的金融市场秩序和经济稳定发展态势。发展中国家也从粮食危机中看到了保护本国耕地资源的必要性,它们纷纷出台相关政策建立进入本国耕地投资的壁垒。在这种背景下,我国依靠传统的屯田模式进行海外投资的发展空间严重受限,稍有不慎就会被扣上“新殖民主义”等帽子。

(二)对外投资主体数量少规模小

作为国民经济的第一产业,我国农林牧渔业2016年赴境外投资企业数量为1737 个,仅占全国境外企业总数的4.7%,整体对外投资主体数量较少;2016年我国农林牧渔业对外投资流量为32.9 亿美元,占全行业的1.7%,企业平均对外投资流量为仅189.4 万美元。我国农业大型企业新希望2017年的总资产为42451 百万元人民币,北大荒2017年的总资产为7646 百万元人民币;美国大型农业企业ADM公司2017年的总资产为22324 百万美元,其销售收入54%来自于海外,Bunge 公司2017年的总资产为9435 百万美元,其销售收入77%来自于海外;与美国相比我国农业企业规模有待进一步扩大,国际化程度也有待进一步提高。

(三)传统投资方式遭遇瓶颈

从海外市场进入模式看,对外投资传统方式有两种:新建和并购;从股权控制比例来看,对外投资又可分为两种:独资(控股)和合资(参股)。但是,随着全球气候变暖、灾害频繁等自然条件的恶化,许多国家的粮食安全意识觉醒,不断出台关于出口和外资流入方面的限制政策;因此,传统的对外直接投资方式常常会遭遇东道国的猜疑与抵制。在这样的背景下,我国农业对外直接投资需要建立在与东道国良性合作的基础上,尽量减少在东道国购买土地的直接投资行为。

四、我国农业对外投资的应对策略

(一)投资产业链中下游环节以突破限制

2008-2009年和2011-2012 的两次粮食危机使发展中国家和发达国家均意识到土地资源的战略性地位:发展中国家不断出台政策保护本国耕地,一些发达国家则成立国际组织试图推动农业生产的合理性。在这样的背景下,直接在海外市场购买或租赁土地就会面临东道国的抵制和社会舆论压力。因此,我国企业的海外投资可着眼于农业的最终产出食品上,布局农业产业链的中下游,即生产加工、物流配送等环节,通过对这些中下游环节的直接投资逐步控制东道国粮食的生产;比如,美国的一些企业即采用“订单生产”方式建立了从田间地头的生产至加工、贸易的完整产业链,并在全球粮食主产区进行产业布局。产业链的拓展还可以壮大农业对外投资企业的规模,增强其抵御风险的能力。

(二)综合运用多种方式进行海外投资

在对外直接投资方面,除了可以采用新建和并购这种常见方式,还可以采用、农业合作示范园、替代种植、海外研发投资、跨国种植。我国农业企业可以在亚洲、东欧及非洲等水土资源丰富、有前期合作基础的国家采取建立农业合作示范园、海外研发投资、替代种植等具有对外援助色彩的方式进行投资合作;在西欧、美洲等发达国家和地区采取新建和并购方式进行投资,这样既可以获取先进的技术和管理知识,又可使我国农业企业突破东道国出口和进口的壁垒。

(三)制定农业海外投资的国家战略

农业对外投资与其他行业的对外投资不同,涉及农业、商务、外交、金融等多方面的问题;而且,农业对外投资有自身的特点:对东道国基础设施和政府政策稳定要求高、投资周期长、投资收益易受宏观经济指标影响。因此,在全球价值链重塑和产业转型升级的趋势下,我国政府应该适时制定国家层面的农业对外投资战略推动企业走向海外市场开展农业海外投资。

(四)搭建综合性农业海外投资平台

我国应根据农业对外投资的特点,建立综合性的一站式服务平台,将对外投资机会的发布、目标企业及东道国的评估、对外投资的审批、对外投资金融服务、对外投资保障服务等整合嵌入平台,使企业能获得对外投资机会及风险的准确信息,并能迅速获得审批、融资而开展对外投资,投资后还能享受税收减免等优惠措施。