家庭医生团队职业倦怠现状及影响因素研究

卢慧敏,黄琦,杨丹丹,苗春霞,高修银

本文要点:

本研究对徐州市28家社区卫生服务中心568例家庭医生团队成员进行调查,发现其职业倦怠阳性检出率为75.4%。其中,个人成就感降低维度的中重度倦怠占比最高(66.0%),其次是情感衰竭维度(51.8%),去个性化维度的中重度倦怠占比相对较低(34.9%)。结合多因素Logistic回归分析所得结果,建议进一步明确家庭医生制度在医疗体系中的地位、健全家庭医生团队绩效考核制度、合理配置人力资源和分配工作任务、完善招聘和管理等制度建设、扩大对家庭医生制度的宣传、提供岗位胜任力培训等,以降低团队成员的工作压力,提高其个人成就感,降低职业倦怠。

职业倦怠通常是指由于长期的工作压力所导致的一种负面的心理反应。MASLACH[1]提出的职业倦怠三维概念为广大学者所引用,即员工在工作中所出现的情感耗竭、去个性化及个人成就感降低综合征。既往研究结果表明,职业倦怠对员工的身心健康、工作效率与工作质量、人际关系等均有不利影响[2]。因为工作强度大、职业作息无规律、技术性要求高、工作可替代性差等职业特点,医护人员成为了职业倦怠的高发人群[3],其职业倦怠可影响到医患关系的和谐发展与全民的健康状况。因此,医护人员的职业倦怠问题已经引起国内学者的关注,但研究对象多集中于三级综合医院,对基层医护工作者的报道相对较少[4]。随着新医改的不断纵向推进,家庭医生制度成为了推进分级诊疗制度的关键,是提高居民健康水平、实现人人享有卫生保健目标的重要途径。至2018年初,徐州市90%以上的社区卫生服务中心实施了家庭医生制度,全市1 049个家庭医生团队的签约覆盖率达60%,惠及44.09万户、127.58万人,对徐州市居民健康的保障具有重大积极作用[5]。而家庭医生团队作为社区医疗工作的衍生和提升,其工作内容与范围较以往均有所增加,这就可能导致家庭医生团队的工作压力升高,容易产生职业倦怠。因此,本研究旨在了解家庭医生团队的职业倦怠水平及影响因素,从而为维护家庭医生团队的职业健康、促进家庭医生队伍建设、保障基层医疗卫生事业发展提供科学依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 于2017年5—10月,采用典型抽样法在徐州市云龙区、泉山区、铜山区、鼓楼区各选取5~8家已开展家庭医生服务的社区卫生服务中心,共选取28家;然后整群纳入各社区卫生服务中心参与家庭医生服务的全部全科医生、护士、公共卫生医生,共600例。

1.2 研究方法 由经过统一培训的课题组成员担任调查员,对纳入医务人员进行问卷调查,包括一般情况调查表、职业倦怠调查表。(1)一般情况调查表,由课题组自行设置。内容包括:①性别、年龄、工龄、岗位、最高学历、职称、月收入、用工形式等个人因素;②职业喜爱程度、团队合作和谐程度、自评工作意义、工作与家庭生活兼顾程度、工作压力等职业因素。(2)职业倦怠调查采用李超平等[5]翻译并修订的马斯勒职业倦怠调查普适量表(MBI-GS),经国内学者验证,该量表各维度信度系数为0.67~0.87,信度较好[6-7]。问卷包括情感耗竭(5个条目)、去个性化(4个条目)、个人成就感降低(6个条目)3个维度,采用Likert 7级评分法,以0~6分表示其感受出现的频率,0分表示“从不”、6分表示“每天”。个人成就感降低维度采用反向计分,各维度得分为本维度所有条目得分之和除以条目数,得分越高表明职业倦怠程度越重,<2分为轻度职业倦怠、2~4分为中度职业倦怠、>4分为高度职业倦怠。职业倦怠综合得分=0.4×情感耗竭维度得分+0.3×去个性化维度得分+0.3×个人成就感降低维度得分,综合得分<1.5分判定为职业倦怠阴性,≥1.5分判定为职业倦怠阳性[4]。共发放问卷600份,回收问卷582份,剔除漏答错答问卷,最终回收有效问卷568份,问卷有效回收率为94.7%。

1.3 统计学方法 采用EpiData 3.1软件建立数据库,对资料进行双录入,采用SPSS 22.0统计软件进行数据分析。呈非正态分布的计量资料以中位数(四分位数间距)〔M(QR)〕表示,多组间比较采用Kruskal-WallisH检验;计数资料以相对数表示,组间比较采用χ2检验;影响因素分析采用多因素Logistic逐步回归分析(向前法,α入=0.05)。以P<0.05为差异有统计学意义,多组计数资料组间两两比较调整检验水准为P<0.017。

2 结果

2.1 家庭医生团队的基本情况 (1)568例成员中,男146例(25.7%),女422例(74.3%);年龄≤30岁155例(27.3%),31~40岁 176例(31.0%),41~50岁 174例(30.6%),≥51岁63例(11.1%);工龄为1~5年134例(23.6%),6~10年117例(20.6%),11~20年128例(22.5%),21~30年142例(25.0%),≥31年47例(8.3%);全科医生165例(29.0%),护士272例(47.9%),公共卫生医生131例(23.1%);最高学历为大专/本科513例(90.3%);具有初级职称234例(41.2%),中级职称195例(34.3%);月收入为2 001~6 000元438例(77.1%);用工形式为正式编制263例(46.3%),临时合同197人(34.7%)。(2)喜欢该职业388例(68.3%),认为团队合作和谐520例(91.5%),自评工作有意义483例(85.0%),完全可以兼顾工作与家庭生活329例(57.9%),工作压力较小111例(19.5%)、中等275例(48.4%)、较大182例(32.1%)。

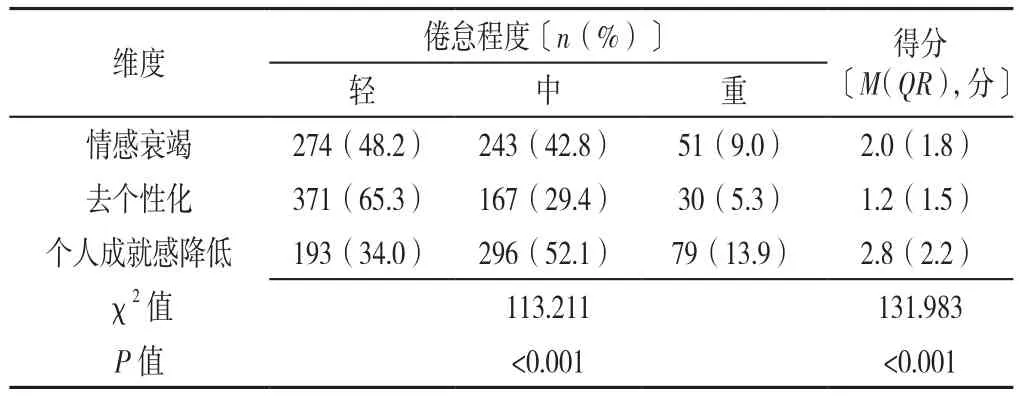

2.2 家庭医生团队的职业倦怠情况 428例成员被判定为职业倦怠阳性,阳性检出率为75.4%。其中,情感衰竭、去个性化、个人成就感降低维度的中重度倦怠占比分别为51.8%(294/568)、34.7%(197/568)、66.0%(375/568), 个 人成就感降低维度的中重度倦怠占比高于情感衰竭、去个性化维度,情感耗竭维度的中重度倦怠占比高于去个性化维度,差异有统计学意义(χ2值分别为33.751、23.856、111.569,P<0.017,见表 1)。

2.3 家庭医生团队职业倦怠的影响因素分析

2.3.1 不同情况团队成员的职业倦怠阳性检出率比较 不同年龄、工龄、月收入、用工形式、职业喜爱程度、团队合作和谐程度、自评工作意义、工作与家庭生活兼顾程度、工作压力团队成员的职业倦怠阳性检出率比较,差异有统计学意义(P<0.05,见表2)。

2.3.2 家庭医生团队职业倦怠影响因素的多因素Logistic逐步回归分析 以职业倦怠情况(赋值:阴性=1,阳性=2)为因变量,以表2中有统计学差异的指标为自变量,进行多因素Logistic逐步回归分析。结果显示,月收入、用工形式、职业喜爱程度、自评工作意义、工作压力是家庭医生团队职业倦怠的影响因素(P<0.05,见表3)。

3 讨论

3.1 家庭医生团队职业倦怠状况亟待关注 本研究结果显示,徐州市家庭医生团队的职业倦怠阳性检出率为75.4%,该结果与上海市闵行区的家庭医生职业倦怠阳性检出率(79.2%)相当[4],但高于江苏省社区医生的职业倦怠阳性检出率(66.7%)[8]。这可能与家庭医生团队的工作内容、工作方式不同有关:(1)家庭医生制度的实施,要求医务人员除了承担日常门诊和病房管理工作外,还需要提供预防、保健、康复、健康教育等服务;(2)徐州市家庭医生制度目前正处于试点阶段,签约居民数量较大,但家庭医生团队相对较少,人力资源不足导致服务量过大,因此团队所承担的工作内容与强度较传统的社区医疗均具有很大提升,高负荷工作致使团队成员压力升高,职业倦怠检出率也相应提高。情感耗竭、去个性化及个人成就感降低3个维度的中重度倦怠占比分别为51.8%、34.7%、66.0%,即家庭医生团队在情感耗竭、个人成就感降低维度的职业倦怠较为严重,且后者尤为突出,这与既往研究结果相似[9-11]。家庭医生服务是建立在全科医疗基础上的,主要解决一些多发病与常见病,除此之外还要负责健康档案的建立与管理、重点人群的随访、各项制度指标的考核等,这类工作往往大量且繁琐、形式单调、重复性高,但与综合医院医生相比,基层医务人员获得的信任度和认可度却偏低,因此医务人员难以从家庭医生团队的日常工作中获得自我肯定与外界肯定,导致家庭医生团队出现情感耗竭、个人成就感降低等情况,从而导致职业倦怠。

表1 家庭医生团队MBI-GS各维度职业倦怠程度及得分比较Table 1 Prevalence of burnout,and emotional exhaustion,depersonalization and low personal accomplishment and the corresponding mean score evaluated with the Chinese version of MBI-GS in family doctor team members

表2 不同情况家庭医生团队成员的职业倦怠阳性检出率比较〔n(%)〕Table 2 Prevalence of burnout in family doctor team members by personal characteristics

表3 家庭医生团队职业倦怠影响因素的多因素Logistic逐步回归分析Table 3 Multivariate stepwise Logistic regression analysis of the influencing factors of job burnout in family doctor team members

3.2 个人因素对职业倦怠的影响 宋思源等[12]和李超平等[13]发现,护士出现职业倦怠的风险高于其他医务工作者。而本研究结果显示,不同岗位成员的职业倦怠阳性检出率无明显差异。这可能与社区卫生服务改革存在较大关系。家庭医生制度的实施将医生、护士、公共卫生医生“捆绑”在一起,签约对象的服务要求成为医护双方的共同责任,护士不再处于从属地位,而是团队的中坚力量,“重医轻护”现象有所改善,因此其成就感有所提高。在任务分配上,家庭医生制度打破了以往社区医疗中医、护、防“各自为政”的局面,使医生、护士、公共卫生医生在团队协助的基础上合理分工,三者的业务量便有了很好的平衡。本研究发现,年龄、工龄、月收入、用工形式是家庭医生团队职业倦怠的影响因素;经多因素分析,发现月收入、用工形式是家庭医生团队职业倦怠的影响因素,收入越高者发生职业倦怠的风险越小,拥有正式编制者发生职业倦怠的风险低于劳务派遣、临时合同者。但多因素分析未发现年龄、工龄是家庭医生团队职业倦怠的影响因素,这与既往针对三级甲等医院医护工作者的研究结论不一致[14-15]。分析原因可能是,在基层医务工作者中,年龄、工龄和月收入、用工形式或存在较强的共线性。与绩效考核机制完备、人才竞争激烈的综合医院相比,社区卫生服务中心在人力资源管理上未形成较稳定的机制,绩效考核内容常简单且过于形式化,未能与社区卫生工作紧密结合[16],导致基层医务人员缺乏工作积极性与竞争性,过度依赖于通过年资来提升自身收入与职位,社区卫生服务质量难以得到突破性提高,这一点也不利于家庭医生服务的可持续发展。

3.3 职业因素对职业倦怠的影响 陈曲等[17]对北京市三级甲等医院青年医护人员的研究结果显示,职业喜爱程度是影响其职业倦怠的主要因素。本研究结果显示,家庭医生团队成员对职业喜爱程度越高,发生职业倦怠的风险越小。对于家庭医生团队成员而言,如不喜欢自身所从事的工作,那么对工作就会失去激情与耐心,导致对签约患者态度冷漠,产生职业倦怠,从而无法为居民提供连续性、针对性、个性化的服务。另外,本研究结果表明,在其他因素不变的情况下,认为自身工作有意义的成员产生职业倦怠的风险较低。团队员工认为自身职业有意义是一种职业认同的表现,也是个人发展的内在激励因素。家庭医生认识并认可自身职业,便可将个人价值和意义与所从事职业的价值和意义相统一,从而形成具有自觉性与积极性的工作动力,降低职业倦怠。本研究结果还显示,工作压力是职业倦怠的主要因素之一,工作压力越大,越容易发生职业倦怠。自家庭医生制度实施以来,社区医疗的建设不断完善加强,工作任务逐渐增加,工作要求也相应提高,这给家庭医生团队带来了很大的工作压力。同时,作为处于改革一线的医务人员,家庭医生团队的工作对徐州市的基层医疗起到了至关重要的带头作用,因此受到了社会各方的监督与关注,精神压力也随之增长。如果这些压力得不到合理的缓冲与释放,便容易导致职业倦怠的发生。

3.4 对策建议 我国脑力劳动者中有55%的人群容易产生职业倦怠,而且越接近基层,其发生的可能性越大[18]。职业倦怠不仅是身心健康的重要因素,还可影响到工作能力与状态[19]。因此,为改善基层医务工作者职业倦怠状况,结合上述讨论与分析,提出如下建议:(1)健全家庭医生团队的绩效考核制度,通过团队工作的实际情况、服务能力与产出来确定报酬,保障其收入的合理性,从而提高成员的服务动力,使其以饱满的热情投入到工作中去,降低职业倦怠;在政府政策认可的前提下合理配置人力资源。通过考核方式增加编制,让更多优秀的成员享受国家补贴,间接提高团队的收入水平。(2)对家庭医生团队的工作给予社会支持。卫生管理部门需明确家庭医生制度在医疗体系中的地位,做好家庭医生制度的发展计划,同时扩大对家庭医生制度的宣传,提高居民对家庭医生服务的认识,从而保障家庭医生工作的顺利进行;基层医疗卫生机构应加大家庭医生队伍、招聘、管理等方面的建设,完善职业的顶层设计,合理分配工作任务,使每位成员的岗位作用发挥到最大化。同时,协助团队成员做好职业生涯规划,关怀每位员工的职业成长与发展,提高家庭医生团队对职业的认同感,从而降低职业倦怠。(3)积极引导家庭医生团队转变传统医疗观念,通过讲座、授课等方式传播“健康维持”的概念,使其深入知晓日常工作的意义,提高个人成就感,降低职业倦怠。(4)采取适当的干预措施。如为家庭医生团队提供专业技能培训、医患沟通技能培训、信息化技能培训等,增强其工作控制能力,减少工作压力;通过心理辅导讲座、心理干预咨询、户外团队建设、素质拓展培训等措施缓解精神压力。

综上所述,徐州市家庭医生团队的职业倦怠状况不容乐观,尤其体现在情感衰竭与个人成就感降低方面,此议题当得以重视。在今后的研究中,本课题组将继续探索组织特征、社会支持、政策等方面的职业倦怠影响因素,探讨有效的预防干预体系,降低家庭医生团队的职业倦怠,从而促进家庭医生队伍的稳定与人才建设,为居民赢得高质量的社区医疗服务。

作者贡献:卢慧敏进行文章的构思与设计、研究的实施与可行性分析、数据收集与整理、结果的分析与解释、论文撰写与修订;黄琦、杨丹丹参与数据收集;高修银负责文章的质量控制及审校;苗春霞、高修银对文章整体负责,监督管理。

本文无利益冲突。