集束化护理预防胺碘酮致静脉炎的应用

倪晓苏,王立春,金秋桂,徐 红

(泰州市人民医院 江苏 泰州 225300)

盐酸胺碘酮为苯呋喃类衍生物,是以钾通道阻滞为主的Ⅲ类抗心律失常药物,静脉注射起效快,为临床抗心律失常的一线用药,广泛应用于各种室性及室上性心律失常。临床上由于种种原因未选择从中心静脉注射,绝大部分采用外周静脉注射,而外周静脉可耐受的PH值为6.5,加之盐酸胺碘酮注射液的PH值只有2.5~4.0,且渗透压较高,对局部皮肤组织有较强的刺激性,极易引发静脉炎[1],给患者带来身心痛苦,甚至延长住院时间。集束化护理是临床一种新型护理干预模式,是经临床证实能改善患者结局的一组综合性干预方式,可以将每一个护理环节进行优化组合,从而有效地改善护理质量及患者的预后[2]。为降低胺碘酮注射液在浅静脉使用中静脉炎的发生率,本研究探讨了集束化护理在预防盐酸胺碘酮所致浅静脉炎中的应用效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2017年1月~6月入住我院静脉注射胺碘酮的患者30例为对照组,男15例,女15例,年龄32~85岁;2017年7月~12月入住我院静脉注射胺碘酮的患者30例为观察组,男14例,女16例,年龄33~82岁。纳入标准:使用外周静脉注射胺碘酮的患者;在静脉注射胺碘酮前1 h没有静脉使用其他药物;静脉注射胺碘酮累计时间为24~72 h。两组患者在年龄、性别等基本情况、胺碘酮使用总剂量及时间等方面差异均无统计学意义(p>0.05)。

1.2 方法 对照组采用一般护理,具体包括选取静脉,观察药物的疗效、副作用及进行相关健康宣教等。观察组应用集束化护理策略,具体实施如下:(1)了解药物的性质,合理配置药液。仔细阅读药品说明书,注意稀释药液的选择,一般选择5%的葡萄糖液;同时与医生沟通,掌握好药物的浓度。改变原来的配置浓度,通常临床用药为5%葡萄糖44ml+胺碘酮300mg以6mg/ml使用微量注射泵静脉泵入,改为5%葡萄糖47ml+胺碘酮150mg以3mg/ml静脉泵入;或配置成5%葡萄糖150ml+胺碘酮300mg以2mg/ml静脉泵入,值得注意的是这种配置方式对于心功能差的患者要特别关注出入量的变化,防止入量过多影响心功能。通过降低配置药液的浓度,同时增加输注速度,确保进入患者体内的治疗用量不变,从而减轻药液对局部血管的刺激。(2)浅静脉的选择。加强护理人员的培训,提高穿刺成功率,选择充盈、粗大、易固定、避开关节的上肢静脉。有文献报道,选用前臂近肘部头静脉、贵要静脉或肘正中静脉较好。连续输注胺碘酮时,应注意避免长时间在同一静脉输注,应定期更换穿刺部位[3]。建立两路浅静脉通路,每6h交替输注。胺碘酮应单独一路静脉泵入,不与其他药物合用静脉,特别是血管活性药物。对于血管条件差的患者尝试使用颈外静脉置管,对预防静脉炎的发生也起到了很好的效果,相关研究也已证实[4],但应避免反复穿刺,造成血管的损伤。(3)加强巡视及用药的观察。胺碘酮的静脉应用多采用微量注射泵,发生外渗时不易被发现。护士应按时巡视,及早发现有无外渗及静脉炎的先兆,及时处理。浅静脉留置针需妥善固定,对意识不清、躁动或老年患者,要增加固定措施,必要时用托板固定穿刺部位,也可用绷带固定。(4)向患者宣教胺碘酮使用的目的、注意事项及主要不良反应,说明使用的必要性,以取得患者的配合,告知患者如果出现穿刺点疼痛或肿胀不适请立即告诉护士,及时处理,减少静脉炎的发生。(5)预防性措施。开始用药时在穿刺点上方用透明贴或薄型泡沫敷料预防性保护,输注完毕用5%葡萄糖10ml推注,冲净药液,缩短药物在血管内的停留时间,所有输注过胺碘酮的留置针在暂停用药后全部拔除;拔针时将患者肢体适当抬高,用指腹顺着血管走向按压穿刺点3~5min,防止血液、药液渗出,从而避免静脉炎的发生。拔除后局部可涂抹喜辽妥软膏。(6)护士长加强督查,与科主任沟通共同制定心内科静脉使用胺碘酮的流程,并进行专项质控,以提高用药的安全性及有效性。

1.3 评判标准 采用静脉治疗护理实践指南静脉炎分级:0级,无症状;1级,输液部位发红,伴或不伴疼痛;2级,输液部位疼痛,伴有发红和(或)水肿;3级,在2级静脉炎基础上出现静脉条索状改变;4级,不但有3级静脉炎的改变,且静脉条索状长度大于2.5cm,有脓液流出[5]。

1.4 统计学处理 本次研究采用SPSS17.0统计学软件进行数据处理分析,计量资料两组间比较采用t检验,计数资料采用率(%)表示,采用秩和X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

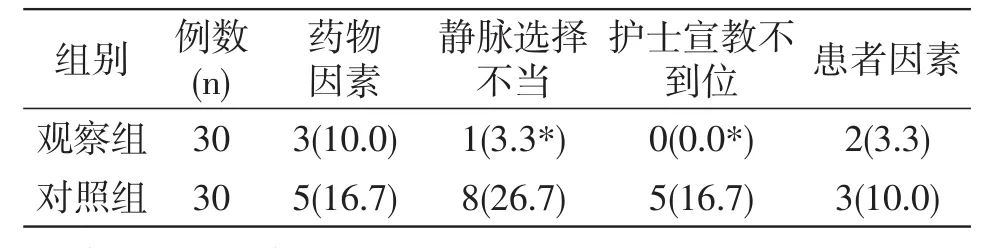

2.1 对两组患者发生静脉炎原因进行分析 观察组主要原因是药物因素,对照组主要原因是药物因素和护士的原因,其中两组患者静脉选择不当及护士宣教不到位发生率对比差异较大,有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者静脉炎发生原因对比分析[n(%)]

2.2 两组患者静脉炎发生率 观察组16.7%低于对照组70.0%,1级静脉炎观察组10.0%低于对照组50.0%,差异对比均有统计学意义(P<0.05),单纯2级和3级静脉炎的比较,两组差异无统计学意义(P>0.05),两组均无4级静脉炎的发生,见表2。

表2 两组浅静脉炎发生情况比较

3 讨论

盐酸胺碘酮是临床上常用的抗心律失常药物,临床使用证实该药物从外周静脉注射极易致静脉炎发生;在条件允许的情况下,要尽可能地使用中心静脉输注,以有效地维护患者的生命安全与健康[6]。而临床上胺碘酮都是短期使用,加之中心静脉置管费用较高,患者及家属大多不愿接受,那么,在目前的情况下,如何减少甚至避免胺碘酮所致浅静脉炎的发生就显得尤为重要。从表1及表2可以看出,发生静脉炎的原因有很多,除了药物本身的因素外,往往与医护人员有很大的关系,比如静脉的选择不合理,未采取有效的预防措施,护士巡视不到位等;另外与患者也有一定关系,患者多为老年人,血管条件差,对疼痛反应不敏感,加上知识缺乏出现问题不能及时告知护士从而导致静脉炎的发生。

本研究数据显示,观察组的静脉炎发生率16.7%低于对照组70.0%,观察组1级静脉炎的发生率显著下降,且观察组发生静脉炎的原因与护士的相关性很低,这表明集束化护理策略通过护理措施的优化组合,防患于未然,可有效降低静脉输注胺碘酮所致浅静脉炎的发生率,具有一定的临床价值。集束化护理策略的本质是基于一定可行性的证据,已被临床证实能有效改变患者结局。盐酸胺碘酮属酸性注射液,随着药量的积累,药液会损伤血管内皮细胞,造成静脉损伤,降低患者的预后质量。通过对盐酸胺碘酮药物性质的了解,在未改变治疗量的情况下改变药物浓度从而减轻对血管的刺激;通过浅静脉的合理选择以及双侧浅静脉的交替使用,减轻了药液对血管的持续刺激,有研究也同样证实了此看法[4];输注时及时使用透明贴及薄型泡沫敷料,加强输注时的巡视,及时发现问题,防患于未然,同样有研究指出将透明贴及薄型泡沫敷料用于预防静脉导管所致静脉炎有显著效果[7,8];另外,护理人员对患者用药知识的宣教也非常重要,要使患者主动配合,增强其治疗依从性,降低静脉炎等并发症的发生率,尽量较少对患者预后的影响。

本集束化方案在实施过程中还存在着一定的困难。在实施过程中为了减轻浅静脉炎的发生,我们选择了同时穿刺两个部位静脉进行交替使用,使患者多承受了一次穿刺的疼痛;使用透明贴增加了医疗费用,患者可能会不理解或不愿接受。这就需要科主任的支持,在医生的协助下与患者充分沟通,详细讲解使用胺碘酮的必要性以及造成静脉炎带来的危害及后果,分析利弊,得到患者及家属的配合,取得双赢。值得重视的是,所有措施的执行应进行必要的督查和适时的评价,对实施中存在的问题及时纠正,使预防静脉注射盐酸胺碘酮所致静脉炎的集束化护理策略得以在临床上广泛运用。