普通高校“特殊群体”学生体育教学现状研究

——以安徽省部分高校为例

闫 林,徐莹莹

(1.安徽工程大学 体育学院,安徽 芜湖 241000;2.安徽中医药高等专科学校 药学系,安徽 芜湖 241000)

在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记提到:“优先发展教育事业,发展素质教育,推进教育公平,办好特殊教育,努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”[1].体育作为教育的重要组成部分,除担负学生身体素质的提高、运动技能的掌握之外,还肩负运动意识、运动习惯的养成,以及心理健康水平和社会适应能力的提高等重任.所以,在人才培养过程中,体育教学起着至关重要的作用[2].

教育部于2002年颁布的《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》中规定“对部分身体异常和伤、病、残、弱及个别高龄等特殊群体学生,开设以康复保健为主的课程”.《残疾人教育条例》明文规定:普通高级中等学校、高等院校,成人教育机构必须招收符合国家规定的录取标准的残疾考生入学,不得因其残疾而拒绝招收.在“以人为本”、“和谐教育”的国家大环境下,各级教育都要重视人的需要,教学的组织设计要以人为中心,尤其要考虑“特殊人群”.我国在“特殊群体”体育教学方面起步晚、发展慢,随着国家对特殊教育的日益重视,有关“特殊群体”学生体育教学的理论和实践研究逐渐涌现.但这些研究主要集中在一些“特殊教育学校”,有关普通高校的“特殊群体”学生体育教学的探讨较少[3][4].

随着我国高等教育普及程度不断提高,高校中“特殊群体”学生的数量不断增加.由于其在生理、心理等方面存在有很大的“特殊性”、“差异性”,导致“特殊群体”体育教学任务艰巨.高校公共体育课作为高等教育的重要组成部分,必须做出相应的改革与调整,以应对“特殊群体”体育教学的需要.

1 研究目的与方法

1.1 研究目的

通过对安徽省3所开设有“特殊群体”学生体育课的省属本科高校(安徽工程大学、安徽师范大学以及皖南医学院),2017-2018学年第二学期“特殊群体”学生体育教学现状进行研究,包括师资、教学内容、考核方式、场地器材及学生认知状况等,发现其存在的问题,提出相应对策,以促进高校“特殊群体”学生体育教学的长期健康发展,为高校“特殊群体”教学改革提供理论参考.

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

通过中国知网、万方等数据库,以“特殊群体、体育教学”为关键词进行检索,收集相关资料,为研究提供理论依据.

1.2.2 问卷调查法

依研究需要,根据3所高校实际情况,面向“特殊群体”体育课学生设计了一份题量为15题的调查问卷.发放问卷122份,回收了111份,回收率为91%;有效问卷105份,有效率为95%.

1.2.3 专家访谈法

依据研究内容,制作访谈提纲,对3所高校的“特殊群体”体育教师进行访谈.

1.2.4 数据分析法

运用excel统计软件对问卷和访谈结果进行统计、分析.

2 结果与分析

2.1 安徽省部分高校“特殊群体”学生基本情况

2.1.1 安徽省部分高校“特殊群体”学生数量及性别

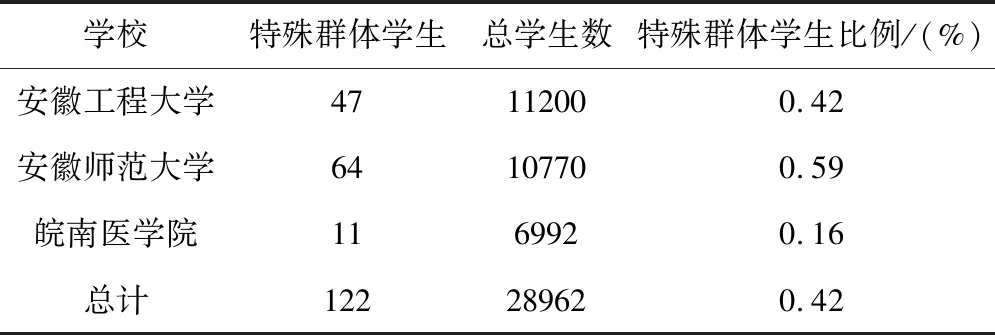

由表1可知,3所高校“特殊群体”体育课的学生人数分别为47、64、11.与本校体育课学生总人数相比,比例分别为0.42%、0.59%、0.16%,所占比例很小.特别是皖南医学院,仅占0.16%,这与其医学类院校性质有关.

通过对各校相关课程老师的访谈了解到,并不是所有的“特殊群体”学生都参与“特殊群体”体育课,部分学生由于“自尊心”、“好胜心”或“怕影响以后找工作”等原因,转而选择普通体育课程.同为普通大学,安徽师范大学比安徽工程大学高出0.17%个百分点,因为前者为综合性大学,专业设置较全面;后者为理工类院校,以机械、电气、制造类专业为主.学校在高考招生时,已经进行了“自我筛选”.

表1 安徽省部分高校参加“特殊群体”体育课学生人数(N=122)

表2 安徽省部分高校“特殊群体”体育课学生性别比例(N=122)

表2显示,在“特殊群体”体育课学生性别比例方面,安徽师范大学男女比例差距不大,安徽工程大学和皖南医学院男女比例差距大,均与3所高校的学校性质及专业设置有关.

2.1.2 安徽省部分高校“特殊群体”学生体育课认知状况

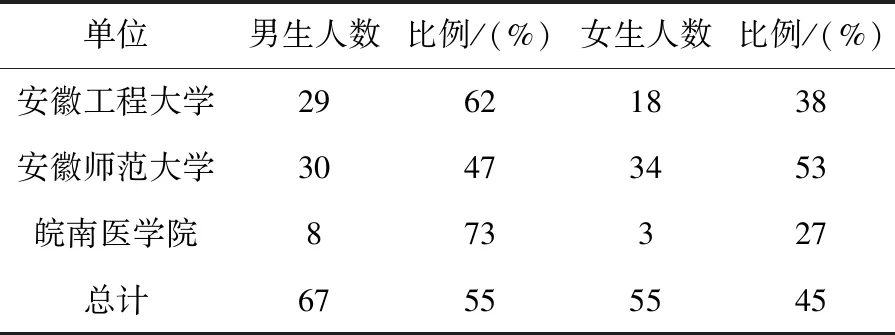

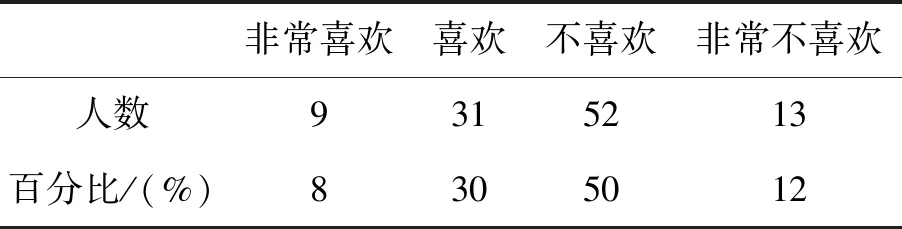

表3显示,只有38%的学生选择“喜欢或非常喜欢”,大部分“特殊群体”学生并不喜欢上体育课;在表4中,23%和64%的学生分别选择了“基本不动”、“消极被动”,占绝大多数;只有13%的学生选择了“积极主动”,由此可以看出,大部分“特殊群体”学生在上体育课时,态度较为消极.

由于“特殊群体”学生在生理或心理某方面存在异常,易产生自卑和胆怯心理,导致其对体育课抱有“无所谓”、“易受伤”、“我不行”等消极态度,直接影响其课堂行为表现.

表3 安徽省部分高校“特殊群体”学生对体育课喜欢程度(N=105)

表4 安徽省部分高校“特殊群体”学生体育课堂积极性调查(N=105)

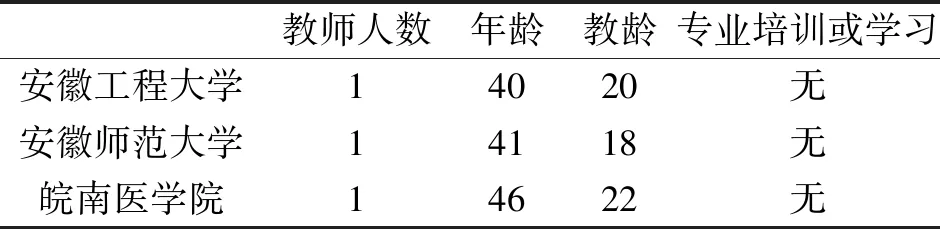

2.2 安徽省部分高校“特殊群体”体育教学师资情况

由表5可知,3所高校均配备一名“特殊群体”体育教师,年龄在40-50岁之间,教龄在10年以上.年龄大且教龄长的教师经验较为丰富,且更有耐心,能够在体育课中更好地观察每个学生的身体及学习情况.

通过访谈可知,3所高校的“特殊群体”体育课均有普通体育教师担任,均未曾接受专业的特殊教育培训.导致其在专业道德、专业知识、专业能力以及自我专业发展意识等专业素质方面有所欠缺,间接影响“特殊群体”体育教学的长期健康发展.

表5安徽省部分高校“特殊群体”体育教学师资情况

表6 安徽省部分高校“特殊群体”学生体育课内容调查表(多选)

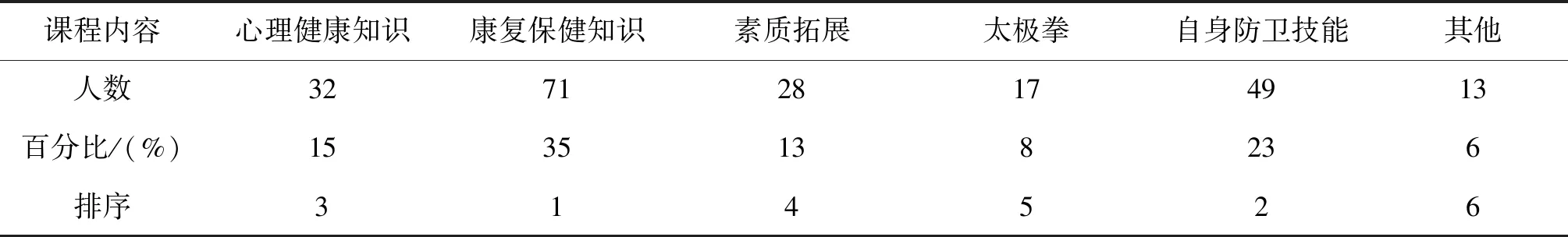

2.3 安徽省部分高校“特殊群体”体育课教学内容

调查发现(表6),3所高校“特殊群体”体育课均包含有理论与实践教学内容,但较常规化、固定化.理论内容主要以康复保健知识为主,“心理健康教育”较少.“心理健康教育”是消除学生“自卑”、“胆怯”和“消极”心理的关键,直接影响其对体育课的认知态度.实践内容主要为太极拳、保健操、羽毛球等传统项目,这些项目强度小、内容单调枯燥,致使学生积极性不高.这与诸多高校“安全第一”的体育指导思想以及相关教师“特殊教育”专业知识匮乏有关,致使“特殊群体”体育教学趋于形式化.由表7可知,学生期望的教学内容中,占据前三位的是康复保健知识、自卫防身技能、心理健康知识,所占比例分别为35%、23%、15%,传统的太极拳选择率仅占8%,甚至低于新兴项目素质拓展.因此,教师应在条件允许的情况下,根据学生的“自身特殊性”,结合其期望,因材施教,选择合适的教学内容.

表7 安徽省部分高校“特殊群体”学生体育课期望内容调查表(多选)

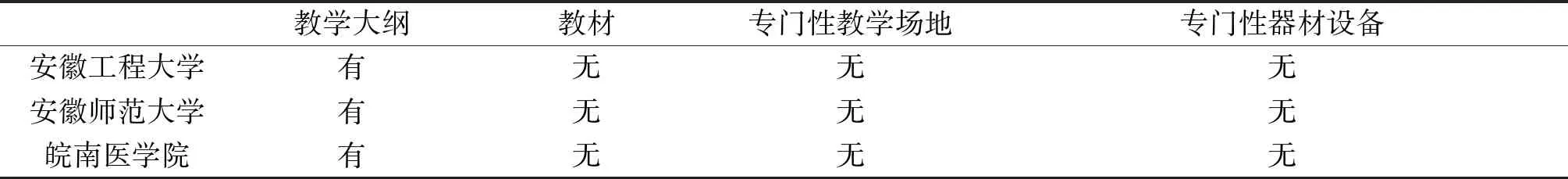

2.4 安徽省部分高校“特殊群体”体育教学大纲、教材、场地器材情况

教学大纲是课程的纲领性、指导性文件,它以纲要的形式规定了课程的教学目标、教学内容、教学进度和考核方式等,是课程的根基所在.据悉,开设“特殊群体”体育教学的高校均编写有相关的教学大纲,以对课程进行总体规划.但调查却发现,3所学校的“特殊群体”体育课并没有按照大纲进行,而是在“安全第一”思想前提下,传授一些小强度的柔和性动作,然后进行“放羊式”的自由活动,与课程的教学任务、教学目标严重不符.教材作为学科内容的主要载体,是教与学的重要工具.而所研究的3所高校均没有“特殊群体”类体育课教材,上课内容基本上都是教师自定,或是参考普通大学生通用的体育课教材.究其原因,截止2018年8月,我国尚未有针对高校“特殊群体”学生体育教学的专门性教材,就连部分开设有“特殊体育教育”专业的高校,也是采用诸如《残疾人体育概论》《残疾人体育运动项目规则》《人体解剖生理学》等通用教材.(表8)

“特殊群体”学生在生理、心理方面有别于普通大学生,包括伤、病、残、弱、高龄等“特殊”情况.其体育教学、身体锻炼应有专门的场地和器材.包括所调查的3所学校在内,安徽省大部分高校均没有此类场地与器材.教学场地一般为田径场或篮球场等空地,能将就则将就.体育器材则是较为大众的羽毛球、乒乓球等.多数学校均有校内健身房,但基本都是跑步机、哑铃、杠铃、蝴蝶机等面向“普通群体”的健身器材,尚未见适合“特殊群体”学生使用的诸如卧式健身车、综合训练机等康复类器械.(表8)

教材、场地、器材等硬件设施,是体育教学的基础条件.基础条件完善才能有助于教学内容的开展、教学目标的完成.

表8 安徽省部分高校“特殊群体”体育教学大纲、教材、场地器材情况

2.5 安徽省本科高校“特殊群体”体育课考核方式

调查发现,3所高校的体育教学大纲中均有针对“特殊群体”学生的考核标准,但考核内容与方式不一.例如,安徽工程大学考核内容为平时成绩、素质考试、专项考试(老师规定项目),分数比重分别为20%、30%、50%.安徽师范大学考核内容为理论评价、素质考试、技术评价(老师规定项目),分数比重分别为20%、30%、50%.皖南医学院考核内容为平时成绩、专项考试(学生自选),分数比重分别为50%、50%.虽然大纲中对考核内容、分数比重、评分标准有详细的叙述,而现实情况却不容乐观.3所高校的期末考核均弃大纲于不顾,只要学生考勤合格,期末分数均为60分,没有高低区分.这种“一概而论”、“省心省事”的考核方式无疑是对“特殊群体”体育教学的重视度不够,侧面反映教学过程的随意性.

2.6 高校“特殊群体”学生体育教学改革的建议

2.6.1 避免“特殊群体”学生的产生

近年来,相关部门相继出台多个政策文件,以提高中小学体育课的地位与重视度,并将升学时的“体育加试”分数比重逐步提高.目的在于提高中小学生的身体素质和健康水平,从源头上减少“特殊群体”学生的产生.但仍有多数中小学,特别是教育水平落后、教学资源匮乏的地区,小学体育课为集合后的自由活动,初高中体育课经常被其他主干课程占用,学生缺少体育锻炼机会.基层教育部门应加强管理,在青少年发育的敏感时期,发挥体育课对其身体素质和心理健康的影响作用[6].

2.6.2 科学精准划分“特殊群体”学生

建立科学的评测方法,从生理、心理、适应能力三维角度多方面检测,精准划分、筛选“特殊群体”学生.并以此为依据,实行“个性化、分班教学”.

2.6.3 调整教学内容,完善考核机制

以学生为中心,以兴趣为导向,合理安排教学内容.在深入了解“特殊学生”生理、心理状况基础上,结合学生兴趣爱好,建立个人档案,为其选择合适的体育教学内容,以充分调动学生积极性,主动锻炼,进而养成良好的运动习惯.完善考核机制,建立以评价为主、考核为辅的评价系统.除了考勤和技术评定外,将学生在体育课中表现出的锻炼意识、进步情况、心理表象以及适应能力等纳入期末考核,多方面考核评分[7].

2.6.4 加强心理教育

“特殊群体”学生的“不健康”不单单限于身体方面,诸如自卑、孤独、抑郁、交际障碍等心理问题日益严重.因此,除了体育课堂引入心理学知识外,学校应加强此群体心理健康教育,开设心理讲座、心理课程,开办心理咨询室,以提高“特殊群体”学生心理素质,促进心理健康[8].

2.6.5 改善“特殊群体”体育教学条件

纵然“特殊群体”学生较少,不到学生总数的1%.但在“教育公平”思想指导下,应坚持“不放弃每一个学生”的教育理念,改善“特殊群体”体育教学资源配置.制定教学大纲,并“有纲必循”;订购、组织编写专门性或相关教材,优化教学载体;配备专门性场地与器材,完善硬件设施,为“特殊群体”学生提供良好的体育教学环境[9].

3 结论

(1)“特殊群体”体育教学师资匮乏,专业知识、技能欠缺.高校应加强师资建设,构建专业化队伍.

(2)“特殊群体”体育教学内容常规化、固定化,不能“因材施教”,学生积极性较低.教师应以学生为中心,以兴趣为导向,建立“学生档案”,合理安排教学内容,调动学生积极性,加强“心理健康教育”.

(3)“特殊群体”体育课考核“形式化”、“随意化”.校级主管部门应完善考核体系,科学考核评分,并加强管理、监督.

(4)相关教材、场地、器材严重缺失,基本与普通大学生共用.学校应加强资金投入,完善硬件设施,为“特殊群体”学生提供良好的体育教学环境.