从贵州民间鼓吹乐与“苗疆走廊”的关系看贵州文化主体性认同

〇徐小明

一、“苗疆走廊”与鼓吹乐

贵州大学人类学教授杨志强先生提出了“苗疆走廊”的概念,使过去的四大民族走廊增加至五个(即藏彝走廊、河西走廊、南岭走廊、武陵走廊、苗疆走廊)。这是一条元明清时期中央政权通往西南乃至东南亚各国的重要通道。唐宋时期中央政权要通往这些地区走的是四川线路(即南方丝绸之路),而“苗疆走廊”的开通使整个行程缩短了上千公里。在国家政权对西南的治理由间接统治转化为直接统治的“国家化”过程中,“苗疆走廊”扮演了极为重要的角色。它对西南乃至中国南方的地缘政治、经济格局都产生了重要影响,还直接导致贵州行省的诞生。

历史上,西南一直被视为“山高皇帝远”的蛮荒之地,国家政权对这片土地的控制松散无力,可谓鞭长莫及。明代在各朝代的基础上具备了将其国家化更成熟的条件,强烈的疆土意识企图将诸土司直接受制于朝廷掌控之中。

朱元璋曾交代他的部将:如果平息云南土司闹事,可留江西、浙江、湖广、河南、四川都司兵守之。可见大量屯兵已在朝廷计划之中。当时元梁王把匝剌瓦尔密负隅云南,西南各土司也蠢蠢欲动,朱元璋以三十万大军配合“调北征南”的巨大军事行动,一举平息西南之隐患。战后留守的各屯卫部队以及家属是个非常庞大的数字,这些部队和家属来自各地,各种异地文化刹那间涌入贵州,贵州历史上首次大规模地接受外来各地的新意识和新的文化理念。西南这片极其偏僻的土地恐慌地面对这种事态,一时竟不知所措,毕竟是在金戈铁马的呐喊声中、在血雨腥风的厮杀中发生着这一切。文化融合,多么和谐美好的说法!殊不知融合的烈度和速度往往和军事行动成正比。各种异地文化的大量涌入也给贵州主体文化的认同带来“剪不断,理还乱”的多元复杂性。

贵州的建省以及大量汉族“屯军”驻黔,其意义主要体现在军事上。控制了这一地域的安全,“拱卫”川滇便有了保障。而“苗疆走廊”正是这种军事行动的必经之地,保证它的畅通无阻,是实现这个军事目的的必要条件。如果说“苗疆走廊”不仅是云南与中央政权重要的连接线,同时也对“苗疆腹地”的贵州文化产生深刻影响的话,鼓吹乐的出现就是这种影响的结果。

顾名思义,鼓吹乐就是由一些敲击乐器和吹奏乐器组合而成的乐队,和全国其他地方的鼓吹乐在乐队结构上是一样的,只是贵州鼓吹乐的规模略小,乐队结构也比较简单,一般情况下是两支唢呐加一面小鼓和一副小镲。最小组合只有两支唢呐无打击乐器,大一些的组合无非增加一些打击乐器。

唢呐由波斯传入中国,然后在中原大地获得了长足发展,最终形成表现中国民俗民风的地地道道的中国乐器。鼓吹乐什么时候传入贵州,目前尚无明确定论。明朝进士王圻在他的《三才图会》里才有了有关唢呐的最早记载:“唢呐,其制如喇叭……,当是军中之乐也”。可见,明时以唢呐为主奏乐器的鼓吹乐以军乐、军仪的方式在军队中的使用已经是非常普遍的现象。而“调北征南”的大规模军事行动正是沿着“苗疆走廊”将鼓吹乐带入了贵州。

鼓吹乐作为中国历史上的一个乐种,特指汉魏以来,宫廷、军府、官府中与仪仗、军旅、宴飨有关,并见于乐府或太常等机构中的乐种。笔者也曾考虑过能否用其他名称代指贵州鼓吹乐,但总有牵强别扭之感。“鼓吹”虽有“特指”之限,但汉魏以后仍用“鼓吹”之名者大有人在。如宋姜夔《圣宋铙歌鼓吹曲十四首》诗序:“臣闻铙歌者,汉乐也。殿前谓之鼓吹,军中谓之骑吹”;宋司马光《论董淑妃谥议策礼札子》:“卤簿本以赏军功,未尝施於妇人。唯唐平阳公主有举兵佐高祖定天下之功,方给鼓吹”;潘荣陛《帝京岁时纪胜·进春》:“立春日,各省会府州县卫遵制鞭春。京师除各署鞭春外,以彩绘按图经制芒神土牛,舁以彩亭,导以仪仗鼓吹”……。如此种种,不胜枚举。前人皆可用,我何避而弃之?也有人士建议,可否用当地俗称习语?可贵州各民族的称呼各异,实难面面俱到。故仍用“鼓吹乐”以承原习,何况鼓吹乐本身就是以军乐、军仪身份进入贵州的,与汉代鼓吹同名同义,取名鼓吹乐天经地义。

从明代的记载中我们依稀可见军乐在战场的作用。随傅友德的前锋大将顾成打下安顺(普定卫)后,“蛮数万来攻,成出栅,手杀数十百人,贼退走。余贼犹在南城,成斩所俘而纵其一,曰:“吾夜二鼓来杀汝”。夜二鼓,吹角鸣砲,贼闻悉走,获弃甲无数”①。明学者诸葛元声在著名的白石江战役②中描述:“将旗帜征鼓,从上流先渡,循山而出其阵后,吹铜角以张声势,于山林深谷间,树旗帜为疑兵”③。“吹角鸣砲”、“吹铜角”是战争中的直接描写,虽没有直接提到唢呐之音,但班师出征、凯旋回营、论功行赏、迎送宴飨应该有鼓吹乐的展现。

所以,鼓吹乐一开始便以“军乐、军仪”的形式、以“礼乐”的遗风和“礼仪”的程序范式被贵州各民族所接受。从1291年开通“苗疆走廊”至1413年贵州设立行省的100 多年间,鼓吹乐主要以军乐、军仪形式在贵州各屯卫驻地展示它的特殊价值。只是随着后来屯卫的衰落和大量外来人口的增加,才逐渐流传到民间。

“自立军卫以控制,卫之熏陶,渐染中原衣冠之俗,亦尚义而重文,服饰,食器用,婚丧之礼皆可视之”④。清代学者也有文记述:“苗皆剃发,衣帽悉仿汉人”“通汉语者亦众”“婚姻丧葬,与汉人渐同”⑤。

笔者在黔东南从江侗族丧葬祭礼的考察中,和民间艺人的交谈中,无意听到他们说到“大乐”“细乐”,问何为“大乐”“细乐”?他们说有唢呐的是大乐,没有唢呐的由他们自己本民族乐器组成的小型器乐合奏叫细乐。而明代军中用乐的鼓吹类别里就分大乐和细乐,大乐有唢呐,其音量宏大;细乐以笙管笛箫为主,音色细腻、风格柔和。只不过侗族细乐的乐器已经换成侗民族自己的乐器。很显然这应该是明代军中之乐在贵州的遗存。另外在考察中我们还注意到,主持丧事祭礼的祭师在组织祭礼程序时高声念到:“鸣金、奏大乐、奏细乐……。”这就更加证明这种正式的仪式场合所用的礼词很可能就是几百年前明代军仪在民间世俗的遗存。

笔者在从江实地考察时总是听到当地侗民将吹唢呐的民间艺人称为“鼓手”,明明是吹唢呐的为什么要叫做“鼓手”呢?致使我百思不得其解,问当地人,他们也不知其然。通过对历史文献的查询才知道,这也是明朝对民间吹鼓手的称谓。明顾起元在他的《客座赘语·礼制》中言:“军中鼓吹,在隋、唐以前,即大臣非恩赐不敢用。旧时吾乡凡有婚丧,自宗勋晋坤外,人家虽富厚,无有用鼓吹与教坊大乐者,所用惟世间鼓手与教坊之细乐而已。”⑥这应该是当地侗民沿袭明代民间的称谓。“鼓手”应该是“鼓吹乐的吹鼓手”的简称。

据考证,从江县在明初便有屯、所建制,“明洪武十八年,诸驿设有走递马,并有百户一人,领兵哨守,今废为民居。计城内八堡十三廂,城外屯庄三百有奇,均系汉户。雍正七年,平谬冲苗,招抚九洞二十六寨苗,光十余寨。乾隆三十六年,以苗岑等九寨拨归下江(笔者注:今天的从江县由过去的下江、永从两县合并而成,并各取一字为名)管理。今称八洞均系苗户,共四万九千三百有奇。”⑦

从以上几个方面都可以证明,从江以及贵州其他地方受明代军中鼓吹乐的影响是显而易见的,这些影响至今还在贵州各地留下痕迹,余音未绝。只是“细乐”的形式目前只在贵州从江县侗族寥寥几个村寨还在使用,已濒临灭绝。

二、贵州鼓吹乐文化的双重身份界定

对贵州来说,鼓吹乐是外来的异文化,以异文化的身份植入贵州这片新的土壤必将逐渐适应其新的气候和环境,并逐渐融入本土文化,润化为本土群体皆能接受的新乐种。文化身份在潜移默化的融程中慢慢发生改变,新的文化品种在长期的润化中自然滋生。“南橘北枳”者何?水土异也。这种文化身份的变更在中国历史上可以说是数不胜数,胡琴、唢呐、琵琶、扬琴、三弦等都经历过这样的身份变更。这是异国乐器向中国乐器的身份大转换。而鼓吹乐到了贵州同样面临身份的转换,它的转换结果到底如何呢?

(一)本土文化的身份

自元代“苗疆走廊”的开通以及后来明代大规模的“调北征南”军事行动和紧随其后的屯军、屯民、屯商之举,可以说是第一次给贵州的本土带来了丰盛的文化大餐,可大餐归大餐,琳琅满目一大桌还得看贵州如何消化,美味佳肴还得长期咀嚼,慢慢品味,最后化为自己的东西。正如“苗疆走廊”的提出者杨志强教授在谈及“苗疆走廊”和贵州文化主体性关系时所说:“我认为既非单纯的少数民族文化,又不单是汉文化,而是少数民族和汉族在相互影响过程中形成的“你中有我,我中有你”的文化多样性及整体性,这才是贵州文化的真正精髓”⑧。

在众多的文化交融现象中,鼓吹乐文化由于几乎覆盖了整个贵州,并被汉、苗、侗、彝、布依、水、瑶、土家、仡佬等众多民族所接受。所以,在本土文化和汉文化的融合中,在形成贵州文化的多样性和整体性方面,鼓吹乐在音乐文化方面具有典型意义和代表性。无论是婚丧嫁娶、满月做寿、建房祭祖等都少不了鼓吹乐的参与,这些民俗活动中少了鼓吹乐这个“红萝卜”还真不能办“席”。鼓吹乐这个移植来的汉族音乐文化已经与贵州各民族的民俗活动、信仰体系息息相关,可谓“你中有我,我中有你”,如同中国民族乐队中的笙,将各种音色性格迥异的乐器粘合在一起一样。这种形式早已融入这些民族的生活习俗之中,成为他们的精神依托。鼓吹乐在贵州这片土地的长期浸润下,早已失去原来的军乐、军仪的原貌,完全转换成了具有浓郁民俗色彩的新的文化身份,只是我们在对这种新的文化身份重新认定时,必须要对“你中有我,我中有你”的现象进行仔细甄别。一般来说,异文化越是被当地人们所认同,其原有的身份就越弱化,双方的身份含量会像天平一样随着时间的变化从一端向另一端倾斜。贵州鼓吹乐传入贵州已经600 多年,被众多民族所接受并已融入这些民族的生活习俗,在一定程度上成为了他们的精神依托,所以它已经具有了本土文化的身份,这是它的第一种身份。

(二)异文化身份

但是我们也应该看到贵州特殊的自然环境和建省的特殊性。如上所述,当时的贵州是南蛮之地的最偏远荒僻之疆域,又因一条道路建省,外来迁徙人口的不稳定性所造成的文化交融过程中的连贯性缺失以及大规模的“调北征南”行动和以后的镇压“三藩之乱”以及历史上各统治王朝无数次对贵州境内各少数民族残酷的杀戮和歧视,造成汉民族与当地各少数民族之间的严重隔阂和仇视。另外,入黔的异文化的身份属性也很复杂,对贵州影响最大的是四川、湖广、江浙、江西等行省的文化。文化身份的复杂也给贵州文化“主体性”的形成带来融合方面的难度,它需要更加长久的消化和融合过程。这些都严重阻碍了汉文化与当地文化的正常交融,使交融出现半终止或滞缓状态,导致交融后的文化事项难以圆满成熟。

通过对当今贵州境内的鼓吹乐现状的考察发现,贵州的鼓吹乐虽然已经遍布几乎所有村落,并被汉、苗、侗、彝、布依、水、瑶、土家、仡佬等众多民族所接受。但唢呐仍表现出明显的外来痕迹,还没有充分融入这些民族的传统的本土音调,其表现主要是:节奏、调式比较单一;音域一般不超过一个八度。由于其社会功能局限在民间仪式范畴,审美娱乐性偏弱,娱乐可听性不强,老百姓只是从形式上接受其民间仪式功能,还没有从音乐本身、从审美的角度去欣赏它。一个新乐种的诞生必须要满足当地老百姓审美习俗,要让他们从中听到平时熟悉的音腔,以唤起他们的族群情感意识,这样的新生乐种方可获得他们的认同。而鼓吹乐恰恰欠缺的就是这种族群认同感,少数民族仍将其视作外来音乐。苗族在丧葬仪式的施乐过程中,只有芦笙、木鼓以及伴随其音乐的歌舞可以进入灵堂,鼓吹乐只能在灵堂外设棚演奏,在苗人心中,鼓吹乐是从汉人那里来的,这样的音乐是不能与祖先的灵魂、死者的亡灵对话的,它只能起到仪式程序的作用,不具备与亡灵交流的资格。甚至有的地方的苗族根本就不用鼓吹乐。在黔东南侗族南部方言区,由于鼓吹乐只有在丧葬仪式场合演奏,没有老人过世是不能随便乱演奏的,否则会被认为不吉利,鼓吹乐不受当地人待见。所以,“异文化”是贵州鼓吹乐的第二重身份。

双重身份的势均力敌说明某一生地异文化在与本土他文化产生磨合时的半成熟状态。源自波斯的唢呐音乐在刚传入中国时应该是带有浓郁波斯乡土气息的,可今天中国的唢呐,那种波斯风格早已消失殆尽,双重身份的天平已经完全倾斜,取而代之的是完全中国化的唢呐音乐。我们再看隋朝以及唐初的多部伎音乐,其中除了清商伎是纯粹中国本土音乐外,其他都是西域外来歌舞音乐的照搬,“其声音节奏及舞,悉宜依旧”,后来各种不同风格的音乐歌舞达到高度融合后,便被“坐部伎”和“立部伎”所取而代之。今天贵州的鼓吹乐颇似当时的多部伎音乐中的外来音乐。然唐朝多部伎乐才一百多年便得以与中国本土音乐高度融合并被坐、立部伎所取代,而贵州鼓吹乐从传入到今天已经过去600 多年,可外化形态依然明显。其原因究竟在哪里?下面笔者将从贵州文化的主体性角度进一步分析。

三、鼓吹乐与贵州文化的“主体性”认同

贵州人类学家们在“苗疆走廊”的基础上又提出:贵州文化的主体性何在?人类学家们认为,“苗疆走廊”促使了贵州省的诞生,也一定会促使贵州主体文化的诞生。希望从贵州文化的主体性与苗疆走廊的关系中探索贵州历史文化的衍变。可贵州文化的主体性何在?人类学家们希望我们从音乐文化的角度为此提供依据。是啊!在贵州生活了几十年,以前还真没想过贵州文化的主体性是什么?那么什么是贵州文化的主体性呢?芦笙文化?侗族大歌?傩戏?地戏?花灯……?这些只能代表某个区域、或某个民族甚至某个民族的某个族群,似乎都不能从整体上代表贵州的主体文化。考虑到鼓吹乐是贵州几乎所有世居民族都共同使用的一种音乐形式,笔者选择它的初衷是想从中窥探到贵州文化主体的影子,为“苗疆走廊”带给贵州的主体文化找到依据。

为什么人类学家要提出“什么是贵州文化的主体性”的问题?难道以前我们没有发现贵州文化主体性或因为其不凸显而被忽略?由此可见贵州的文化主体性有其非常特殊的表现方式和历史原因。

鼓吹乐传入贵州虽说有600年左右的时间,可为什么没有像中原大地那样将其发展成既可行施于各种民间仪礼活动,又能满足老百姓娱乐需求的技艺精湛的乐种呢?其表现出的双重身份有何历史原因和文化背景呢?有两个重要原因值得我们关注和思考。

(一)贵州建省的特殊性及文化主体性的先天不足

众所周知,贵州行省的建立是为了一条路,为了保护这条由中原王朝扼制西南边陲的重要国道——“苗疆走廊”,明朝专门设置了贵州行省。正如明代湖广、川黔总督李化龙在平定播州时的《请罢开矿疏》中指出:“夫贵州何地,此时何时,而尚可为此事乎?盖贵州原非省会,……只以通滇一线,因开府立镇,强名曰省。其实皆高山峻岭,军民无几,尚不能当他省一大府,有何名马方物,其谁不知之?”此话情绪虽有些偏激,然因“苗疆走廊”一条路建省应是不争的事实。另外,明朝进士王士性在《广志绎》中记载∶“西南万里滇中,滇自为一国,贵竹(贵州)线路,初本为滇之门户,后乃开设为省者,非得已也。”由此可见,贵州建省的原因是很单一的,建省的基础也是很勉强的,既不能“当他省一大府”又无“名马方物”,故建省“非得已也”。军事、政治的因素成为建省的全部考量,文化考量不在其内。自元代开通“苗疆走廊”到明代建省虽有120 多年的时间,其中经历过“调北征南”军事行动和紧随其后的屯军、屯民、屯商之举,给贵州带来了中原的先进意识和汉族的先进文化,但这只是政治、军事行为的副产品,其影响力是有限的,凝聚成整体性的贵州文化,其力度还是不够的。

贵州的建省不是像其他省那样依据山川地便的原则。所谓山川地便原则是指以山川为界划分省份,山川的两边由于交通不便,人群交往极其困难,各自逐渐形成差异较大的文化属性;而山川地势相似的地方的人来往密切,交流频繁,日久便产生相同的心理认同和共同的文化属性。比如四川省,由于地处盆地,得益于都江堰水利工程而获“天府之国”之美誉,水陆通畅,地肥物丰,故养成四川人怡然自得、悠闲安平的族群心理。茶馆林立,市井文化繁花似锦,川剧艺术堪称一绝,麻辣烫火锅享誉中外……。这些都构成了在相同地理气候环境、相同的生活习俗、相似的方言语音条件下慢慢形成的共同的文化主体。

而贵州的建省全然打破了山川便利的原则,是为了保护一条道路建省,这恐怕在中国乃至世界上也是极其罕见的。

“授人以鱼不如授人以渔”,对于企业来说,最好的扶贫措施不是简单地提供资金,而是精准地找到扶贫对象的竞争优势和市场价值,然后利用企业自身的产业优势精准扶贫。例如,康师傅的技术人员在国务院精准扶贫首选地区之一的内蒙古康巴诺尔进行调研时发现:当地由于天气昼夜温差大,没有病虫害,种植农作物不需要打农药,土壤没有污染,非常适合种植优质蔬菜。

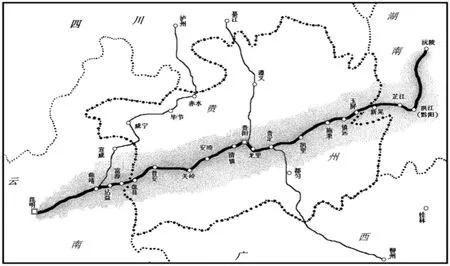

从下图可见,贵州北接四川、东邻湖南、西靠云南、南依广西,黑色线条穿腹而过,这就是“苗疆走廊”线路,处于贵州最中间位置,完全置于贵州的庇护之中。西南在中央政权眼里本身就是偏隅之地,在没建立贵州行省之前,这片土地又是周边各省的边沿偏僻之地拼凑而成,地理环境十分恶劣。由于山川险峻,交通极其不便,是全国唯一没有平原的省份。且人烟稀少,民族分散,各立山头,互不来往,立省之前和立省之初这片土地的自然“族界化”⑨十分明显。

(二)“苗疆走廊”的衰落与贵州文化整合的遗憾

到了明代的中、后期,走廊由于社会矛盾的逐渐升级、统治阶级内部愈加的腐败,朝廷已经顾不上西南边陲的管理而逐渐失去军事意义,各驿站、屯卫逐渐衰落,移民人口由此锐减。正如徐霞客所说:已经是“半错(废弃)屯卫,半沦苗孽”⑩。另外,由于清代初期的“三藩之乱”,贵州的人口又一次锐减,在籍的只有一万左右,直到乾隆晚期人口才逐渐达到500 万左右,但这已经是18世纪末的事了。

外来迁徙人口是鼓吹乐的传播主体,迁徙者在这样的文化交融中始终处于主导地位,他们主动地展示自己带来的鼓吹乐文化;而本土族群体则是适应性接受。一旦处于主导地位的外来迁徙人口锐减,其交融的势头必然要受到遏制,造成的文化交融过程中的连贯性缺失,要么半途而废,随之消亡;要么留下种子,蓄势发展。值得庆幸的是,鼓吹乐的形式并没有因迁徙人口的锐减而消失,它已在贵州各民族的土壤上扎下了根,被贵州各民族所吸纳。也正因为外来人口锐减使文化的交融几乎陷于半途而废,众多文化事项正朝着“你中有我,我中有你”的方向含情脉脉,眉来眼去之时,倏然间被冷落,还没来得及达到如胶似漆、主客难辨的程度便戛然而止。鼓吹乐之所以具有势均力敌的双重身份,便是这种社会局势所造成。

历史告诉我们,传入并不难,难在传入后要与当地人们的生活习俗、民间信仰、文化理念、音乐观念等长期磨合,相互融通。传入群体和接受群体都要付出高度的智慧和努力,并要具备有利于文化磨合的社会因素和环境条件。佛教自两汉之际传入中国,经过上千年的与中华本土文化的磨合才润化出隋唐文化的高度繁荣。另外,文化一旦依附于军事、政治,便决定了它的短暂性和不稳定性,文化主要要靠它自身的定力去发展,而恰恰在自身定力方面,贵州显露出先天不足。前面我们讲到唐朝多部伎音乐才一百多年便与中国本土音乐高度融合并被坐、立部伎所取代,而贵州鼓吹乐从传入到今天已经过去600 多年,可外化形态依然明显。究其原因,多部伎乐得益于唐朝社会稳定持续的高度发展以及全社会喜好文艺之蔚然成风,方得以最终之润化。可贵州鼓吹乐却没有这种幸运。

但也有很特殊的例子。笔者在黔东南从江县的田野考察中发现,侗族的鼓吹乐已经将这种外来音乐形式按照本民族的生活习俗、本民族的音乐理念进行了较大力度的改变。侗民族对多声性音乐有极高的天赋和驾驭能力,这种能力不光体现侗族大歌里,也体现在侗族器乐文化里,比如侗琵琶、牛腿琴、芦笙、侗笛等,连侗族鼓吹乐里的两支唢呐也是按照侗民族特有的音乐理念,将其分成两支不同旋律进行演奏,侗民族将这两只唢呐分别吹出的旋律叫做“公声”和“母声”,与西方的功能和声理念是完全不同的。侗民族鼓吹乐的多声现象在贵州其他民族乃至全国鼓吹乐形式里都是极为罕见的。另外,除了多声表现,它的音调也初步开始吸收侗族传统器乐的元素。侗族丧葬鼓吹乐中有一首叫《渊囤》的乐曲,这首乐曲完全采用侗族大歌的音调和结构,母唢呐用循环唤气吹出长音6,公唢呐在此基础上进行旋律展现。据说有的老人去世前便留下话语,死后一定要请乐队用这首乐曲为其送行。这说明外来音乐文化与本土、本族群音乐文化在接触和碰撞中,会有一个从初期的照搬采用到以后的逐渐消化改造的发展过程。在这个过程中,民族特性开始逐渐彰显,主客体渐渐水乳交融。待孕育成熟后,新的乐种便自然分娩。侗族作为在音乐方面有着特殊天赋的民族,率先在这一领域走在其他民族的前沿,是有其特殊意义的。

结 语

“苗疆走廊”造就了贵州省,给这片荒芜的土地注入了新鲜活力。今日重睹走廊古道,深有凭吊之感叹,那金戈铁马、刀光剑影的战场厮杀似乎早已淹没在历史的长河之中,古道真去否?假如我们抛开“苗疆走廊”“道”的实体,这“道”其实就是贵州的精神和灵魂。屯卫早已衰落,然“道”之魂犹在,“道”之理念在新的历史诉求下,以更加宽泛,更加深邃、更加新颖的方式迅猛拓展延伸,西南边陲早已溶入国家化的统一格局之中。过去的“地无三尺平”今天已是高路如织,四通八达,进出自如。昔日的险山峻岭今天已是“金山银山”。人们凭借交通的便利,有了更加频繁的往来,民族之间、族群之间有了更高效、更快捷的“速溶式”交往。这种非军事行为的经济、文化的大融合,为贵州的“道”之魂注入了全新的历史内涵和发展精神。与其他省相比,贵州也许缺乏厚重的历史文化积淀,但贵州可以充分展示其“后发优势”。由美国经济史学家亚历山大格·申克龙所提出的“后发优势”概念是说:后发地区的技术进步可以依靠引进,而非发明创新。这样的好处,一是降低风险和成本,二是加速技术变迁和经济发展。与其他发达地区相比,贵州没有历史包袱,也没有其他产业的负担,也没有整体性传统文化的束缚,只要能抓住机遇,在发展的道路上完全可以一跃挤进先进行列,贵州“大数据”的成功实施便是一例。

我们不一定非要从已经过去的历史长河里去寻觅完美的贵州文化的主体性,贵州建省的特殊性就决定了贵州文化主体的特殊性,其主体性的性质也应该不同于其他省份,假如用其他省的模式去寻找贵州文化的主体性,无疑是缘木求鱼。今天的贵州正处于前所未有的大融合时代,高速的发展正在改变旧有的文化观念,各民族都朝着一个共同的目标:与外界接触,改变自己的生活。侗族大歌、芦笙文化、服饰、刺绣、蜡染、建筑等等都在不同程度上突破自己民族、族群的藩篱与全社会共享。贵州文化的主体性正以自己的方式悄然形成。

注 释:

①选自《明史·列传第三十二》

②明洪武十四年(1381年)九月,在明攻云南之战中,与故元梁王部在曲靖(今属云南)地区的作战。此战,明朝消灭了故元梁王政权,曲靖为云南东部门户,水陆交通要道,明军得有曲靖,即扼住了云南的噤喉,为最终平定云南奠定了基础。

③(明)諸葛元聲:《滇史》,德宏民族出版社

④《弘治贵州图经新志》,转引自翁家烈《明代汉民族对贵州社会历史发展的贡献》。《贵州民族研究》1993年第2期。

⑤(清)爱必达《黔南识略》卷20,第13页,贵州人民出版社,1992年。

⑥(明)顾起元《客座赘语·礼制》卷9,摘自任方冰《明清军礼与军中用乐研究》,中央音乐学院出版社,2014年,第68页。

⑦《黔南识略》卷20,第7页。

⑧杨志强:《“古苗疆走廊”的提出及意义》,载《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2014年03期。

⑨“族界化”的提法见于龙晔生—《“古苗疆走廊”研究及其现实启示》,摘自《民族论坛》,2012年第5期第16页。

⑩明·徐宏祖《徐霞客游记·黔游日记·五》:“但各州之地,俱半错卫屯,半沦苗孽,似非当时金瓯无缺矣。”