重组人干扰素α1b治疗小儿急性毛细支气管炎效果分析

陆凤霞

小儿急性毛细支气管炎是儿科常见疾病,患者仅见于2岁以下的婴幼儿,以1~6个月的小婴儿较为多见,其发病机制主要由于呼吸道内出现合胞病毒感染导致毛细支气管感染,并出现下呼吸道感染,患者通过抗生素治疗的效果相对较差,因此临床对抗生素治疗小儿急性毛细支气管炎的应用较少[1,2]。临床基础治疗方法包括退热、抗感染、支持治疗以及控制憋喘等,以控制患者病情,帮助患者恢复健康,并利用糖皮质激素类方式进行治疗,糖皮质激素类药物能够显著控制患者的病情,但存在一定的不良反应,该文对患者利用重组人干扰素α1b治疗的资料进行对比,总结该药物治疗小儿急性毛细支气管炎的效果,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取笔者所在医院2017年1月—12月所收治的178例小儿急性毛细支气管炎患者,将其随机分为研究组和对照组,每组89例。研究组男 45 例,女 44 例;年龄 2~20 个月,平均(12.2±3.2)个月;病程 4~10 d,平均(6.1±1.2) d。 对照组男 43例,女 46 例;年龄 3~19 个月,平均(12.9±3.4)个月;病程 5~12 d,平均(6.8±1.3) d。 患者均存在无力、咳嗽、喘息、呼吸困难等症状,并排除其他心脏、呼吸系统原发性疾病,并排除未签署同意书参与实验患者,两组患者的年龄、性别、病情等一般资料均无明显差异,不具有统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法 对照组利用基础疗法治疗,包括对患者进行止咳、吸痰治疗,并增加抗感染治疗,并利用复方异丙托溴铵气雾剂进行雾化吸入治疗,剂量1.0 ml/次,2次/d。研究组在此基础上,加用重组人干扰素α1b,选择天津华立达生物工程有限公司生产的运德素作为治疗用药,剂量 3 μg/次,2次/d,利用雾化吸入方式治疗,治疗持续15 min/次。

1.3 疗效判定 对比两组咳嗽、喘息、肺部啰音消失时间,并对比两组三凹征消失时间、住院时间。对比两组不良反应发生率,包括腹泻、呕吐、皮疹。发病率=发生例数/总数×100%。

1.4 统计学分析 利用SPSS 19.0统计学软件处理数据,计量资料以(x±s)表示,组间比较采用t检验,不良反应发生率以率(%)表示,采用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

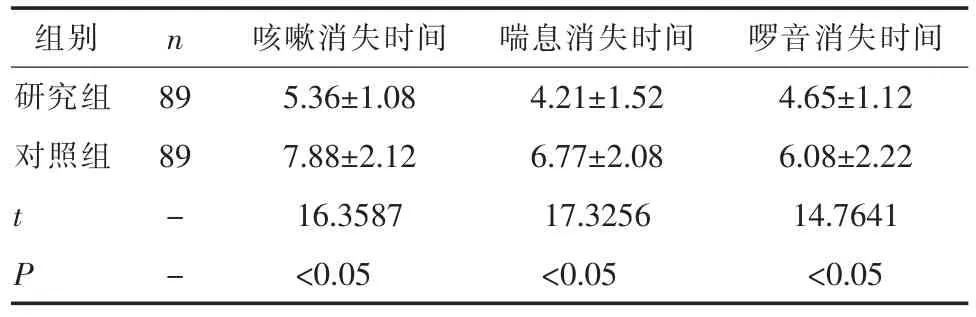

研究组不良反应发生率3.37%,对照组不良反应发生率4.49%,差异不明显(P>0.05),两组咳嗽消失、喘息消失、啰音消失时间比较差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 两组咳嗽、喘息、啰音消失时间比较(x±s,d)

两组三凹征消失时间、住院时间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 两组三凹征消失时间、住院时间对比(x±s,d)

3 讨论

小儿急性毛细支气管炎属于儿科高发病,由于患者下呼吸道急性毛细支气管受到病毒感染引起发病,常见的病毒包括副流感病毒、合胞病毒,其中以合胞病毒的发病率更高[3]。患者在受到感染后出现下呼吸道细胞、黏膜受损,淋巴细胞浸润作用逐步增加,并导致患者出现下呼吸道阻塞等症状,临床表现主要为阻塞、咳嗽、痰阻等症状,严重时造成患者呼吸衰竭,呼吸困难,由于小儿急性毛细支气管炎发病后下呼吸道受到阻塞,出现发热、咳嗽、肺部湿啰音等症状,患者的抗病毒治疗较为困难,治疗效果受到一定的影响,患者的高热长期不退,出现长时间肺部炎症浸润等,都对儿童患者的呼吸系统发育产生严重影响,并增加患者治疗难度,无法保证治疗效果[4,5]。且儿童患者由于年龄小、呼吸道功能发育不完全,患者在发病后的咳痰效果受一定的制约,因此患者在治疗过程中,无法保证患者的咳痰效果,因此快速、安全的控制患者症状,是提高小儿急性毛细支气管炎的关键[6]。

干扰素是人体内单核细胞、淋巴细胞生成的糖蛋白,具有生物活性,其作用是通过诱导宿主细胞反应,并生产反应物,促进细胞生长、分化,调整广谱抗病毒能力,并增强人体免疫能力。重组人干扰素α1b是干扰素的一种[7],在临床上广泛应用于小儿急性毛细支气管炎的治疗中,针对小儿急性毛细支气管炎的治疗,利用重组人干扰素α1b治疗效果显著。该研究对所选小儿急性毛细支气管炎患者的治疗资料进行对比,发现患者在加用干扰素后,患者的治疗效果得到显著改善,且针对患者的不良反应进行具体分析后发现,加用干扰素治疗时患者并未出现并发症增加的症状,对患者临床症状、住院时间等指标进行分析,可观察到患者的症状消失时间明显缩短,住院时间也随之缩短,对患者的治疗有显著的改善效果,患者利用重组人干扰素α1b的不良反应少,症状改善作用明显,且治疗时间短,是更加符合小儿急性毛细支气管炎患者治疗需求的用药方式。

综上所述,利用重组人干扰素α1b治疗小儿急性毛细支气管炎的效果更加显著,不良反应少,值得临床应用推广。