叠溪地震次生水灾的规模、范围、水文参数与分段特征

洪时中,徐吉廷,王克明

(1.成都市防震减灾局,四川 成都 610042;2.阿坝藏族羌族自治州防震减灾局,四川 马尔康 624000; 3.都江堰市档案局,四川 都江堰 611830)

近些年来,对于叠溪地震及其次生水灾,发现了不少新的史料,包括历史照片、新闻报道和历史档案等,其数量比过去成倍增加(洪时中,2014;王克明等,2018);与此同时,我们又重新“发现”了一份重要文献——《中华人民共和国四川省洪水调查资料》(以下简称《四川省洪水调查资料》)①四川省水利电力厅. 1984.《中华人民共和国四川省洪水调查资料·第2册:长江流域岷沱江区》.,那是水利水电部门于1950-1969年间所作大量野外调查工作的成果汇编,其中包括在岷江上游12个河段所得到的94条叠溪地震洪水访谈记录和77处洪痕,对这些洪痕的高程进行了实测,获得了极其重要的定量数据。如果说常隆庆先生对此次洪灾在茂县境内的情况论述最为详尽的话,那么《四川省洪水调查资料》对于汶川县胜利坝(姜射坝)—灌县二王庙一段的考察就最为深入,而以都江堰市档案馆馆藏文献为代表的历史档案资料则对灌县境内乃至整个成都平原的受灾情况记叙最为丰富。在对这些新老资料进行全面系统研究的基础上,我们对于叠溪地震次生洪灾获得了更多的认识。

1 水灾规模

史料中明确记载的岷江洪水,至少可以追溯到公元250年“(蜀汉延熙十三年,即魏嘉平二年)夏大雨,岷江暴水,县地被灾”②冯广宏.1990.岷江志.四川省水利电力厅.。此后的历史记载虽然比较丰富,但真正明确发生在岷江上游(学界公认都江堰渠首工程以上为岷江上游)者,也并不太多。这些历史记载大多比较简略、比较模糊,唯一能够定量的指标是因灾死亡人数。仅就次生水灾的死亡人数而言,1933年叠溪地震次生水灾的遇难者至少在2500人以上(常隆庆,1938;洪时中,2014),而岷江上游洪水的历史记载中,尚无一例达到或超过此数。

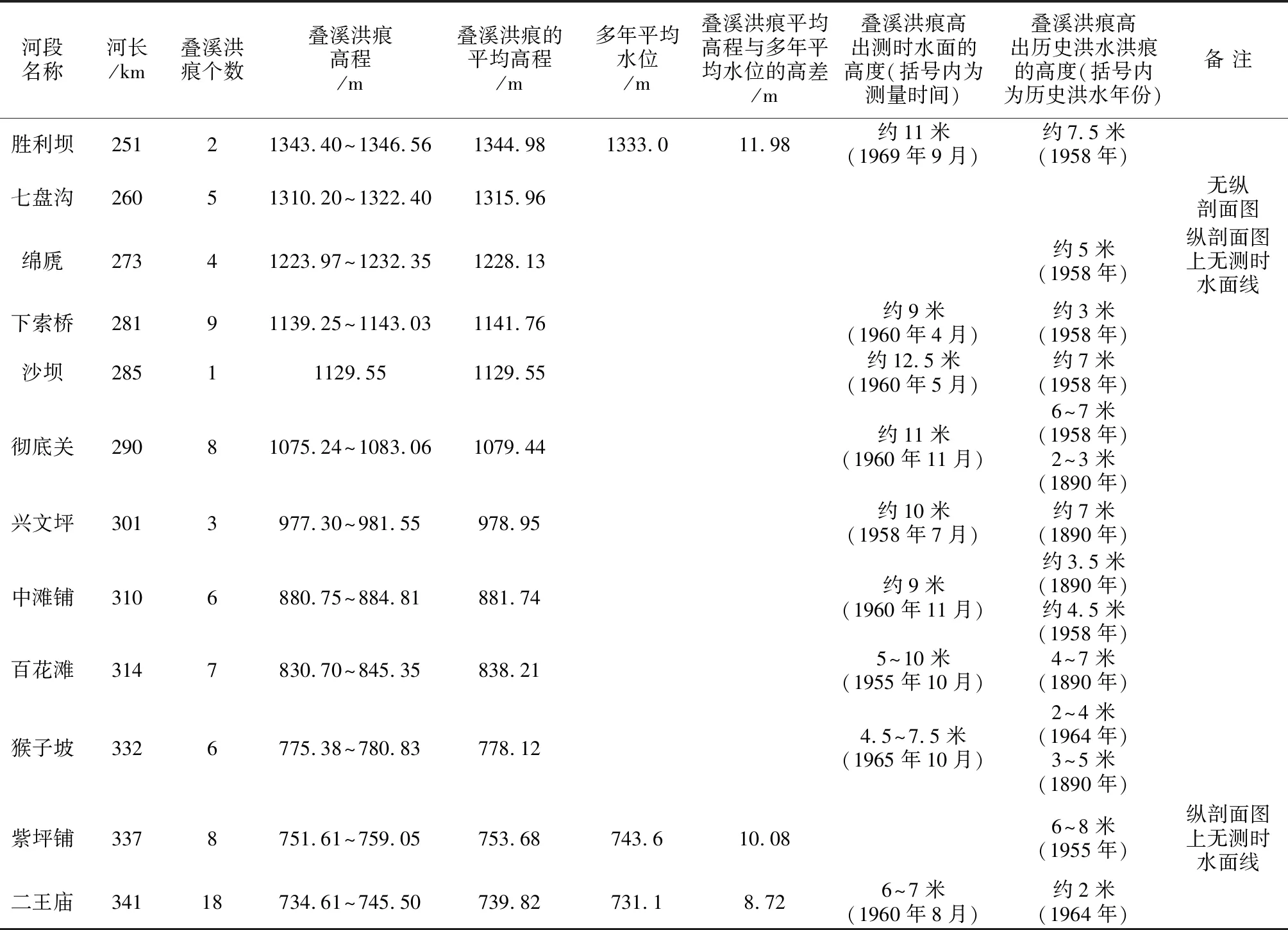

《四川省洪水调查资料》中追溯到的岷江上游历史洪水,从 1887年洪水(清光绪十三年“水打草坡”)和1890年洪水(清光绪十六年“水打桃关”)开始,包括1902、1912、1927、1933、1938、1943、1945、1949、1954、1955、1958、1964等年份的洪水在内,受访者无一例外、众口一词地认为1933年的“海子爆”洪水最大,调查者也认为“访问到最大洪水为1933年地震洪水”(《四川省洪水调查资料》第74页)。就水位而言,从12个河段调查到的洪痕来看,叠溪洪水的洪痕也远远高于其他历史洪水的洪痕,分别高出2—8米以上(见表1)。就流量而言,外推估算历史洪水的最大流量往往误差比较大,但也可供参考。据《都江堰志》(四川省地方志编纂委员会,1993)记载,叠溪地震次生洪水在紫坪铺的最大流量达到 10 200 m3/s,远高1964年洪水(有正规水文观测以来的最大洪水)的实测值5 480 m3/s,更远高于该河段1887年洪水(调查到的次大历史洪水)的推断值 5 200 m3/s(水位—流量法结果)或 5 240 m3/s(比降法结果)③四川省水利电力厅. 1984.《中华人民共和国四川省洪水调查资料·第2册:长江流域岷沱江区》.。由此可见,叠溪地震次生洪水肯定是近120年以来岷江上游规模最大的一次洪水灾害,甚至有可能是近几百年以来,乃至有历史记载以来,岷江上游规模最大的一次洪水。

2 受灾范围

从横向看,叠溪地震次生洪灾的受灾范围基本局限在岷江干流沿岸的狭长区域(在成都平原则沿岷江的几条汊流呈多条较宽的带状分布),这应该是没有什么疑问的。从纵向看,叠溪地震次生洪灾的受灾范围显然起始于茂县叠溪,这也是毫无疑问的,关键在于灾区的终点究竟在何处?

叠溪洪水进入成都平原以后,外江流域的灾情最重,死亡人数也最多。自灌县往下游方向,温江县和双流县灾情均比较严重,双流县死亡6人(熊德成,2007);再往下游,到了新津县境内,则“(新津)邓公场以下只半河水,新津微灾”(四川省新津县志编纂委员会,1993);而新津以下的岷江沿岸都没有遭受淹没的历史记载(孙成民,2010)。此外,在《四川省洪水调查资料》中,整个岷江干流一共调查了28个河段,其中有2个河段(松潘县的“清真北寺”和“镇江关”)在叠溪的上游,与叠溪洪水无关;从汶川县胜利坝(姜射坝)至灌县二王庙的14个河段中,除2个河段因人烟稀少,难以找到亲历者以外,其余12个河段全部收集到了关于叠溪洪水的资料,并找到了叠溪洪水的洪痕;二王庙以下的第一个调查河段为彭山(成都平原范围内均无调查河段),从彭山往下共有12个河段,全都没有调查到叠溪洪水的资料,更没有发现此次水灾的洪痕。由此看来,叠溪地震次生洪灾的受灾范围应该止于新津。

从水力学的原理来看,洪水在进入成都平原后已经分流,其势头必将大大减弱,在新津以下自然不再成灾。唯一的例外是乐山县城附近的翻船事件。民国时期的《乐山县志》载:“民国二十二年癸酉七月初五日未刻地大震,…旋闻确是汶川、茂州、松潘、理番等处地陷五六十里,且山口亦被水冲决,沿河淹没人畜无数。迨八月中旬洪水横流,涨至嘉城大佛岩边,冲毁船筏数支,溺毙百数十人。此地震之危险所及也”(《四川地震全记录》上册第259页)。我们认为,这段记叙尚有以下一些疑点:第一,叠溪洪水1933年10月10日到达新津,为农历八月二十一日,到达乐山当更晚一些,当日应为农历八月下旬而非中旬,日期不符。第二,此事发生在“嘉城大佛岩边”,即乐山县城附近,此处人口密集,交通和通讯均很便利,当时四川省的报业新闻已经初具规模,如果真的是“溺毙百数十人”,当属重大新闻,应见诸于报纸,但当时四川的各家媒体却都没有报道,只有《乐山县志》的一条孤证,而且没有出处,可信度不足。第三,上述这段记叙并没有提到沿岸有淹没的情况(如果洪水真的达到大佛脚面的高度,乐山城必然被淹),可能只是江中浪涌冲毁船筏造成伤亡,是一个特殊情况下的偶发事件,与茂县、汶川、灌县等地洪水上涨淹没冲毁房屋造成伤亡的情况似有所不同。此外也不能排除其他原因所致(如大渡河青衣江流域暴雨造成的局部洪水或浪涌等),此事尚有待于进一步研究查证。

由此可见,叠溪地震次生洪水的受灾范围应为上起茂县叠溪、下至新津县境的岷江干流河谷地区,其河道总长度约为260 km。假如岷江没有流经成都平原,一直都在山地峡谷中奔流的话,这次洪水的受灾范围必将在纵向上大大延伸。

3 水文参数

(1)洪峰高度

从灾害的角度和人们的直观感受来看,“上涨水位”(“水头”)是一个重要的水文参数。《四川叠溪地震调查记》中给出了叠溪洪灾“上涨水位”的一些具体数据;“水溃出时, 在大定以上之河中, 水头之高, 达二十丈。在穆肃堡以上, 水头仍在十丈以上。以下河身渐宽, 水涨较低,然直至灌县, 水头仍有四丈之高也。”(《四川叠溪地震调查记》第286页),这是叠溪洪水最为重要的数据之一,符合溃坝型洪水水头衰减的规律。

我们认为:一方面,这些数据是确有根据的;另一方面,这些数据又是相当粗略的,可能存在较大的误差。之所以说“确有根据”,是因为常隆庆先生考察之时,洪水刚刚退去仅约20天,洪痕还历历在目,非常明显。之所以又说“相当粗略”,是因为当时岷江上游地区连最基本的地形测量资料和水文资料都没有(1931年都江堰地区才开始进行第一次地形测量,1933年前后,包括叠溪在内的岷江上游其他地区仍然是地形测量的空白,1936年都江堰地区才建立了四川省第一个水文站)(谭徐明,2009),常隆庆等人的装备又十分简陋(估计只有地质罗盘、气压高程计等),无法进行准确测量,只能大体估算,粗略之处在所难免。还有一个因素也应当指出,那就是“上涨水位”是最大洪峰高程与原有水位的差值,必须以洪水到来之前的原有水位为基准,而常隆庆等人是在洪灾发生以后才到达现场的,洪灾之前的原有水位只能凭走访当地民众来大致确定,这当然会带来不小的误差,估计可达“米”的量级。

1967年6月8日,四川省雅江县的唐古栋发生大规模滑坡,堵断雅砻江水,形成堰塞湖,8天后堰塞湖溃决,形成大规模洪水。下游的各水文站留下了宝贵的实测资料,溃坝处下游5.6 km处的麻河站上涨57.37 m;下游214 km 处的洼里水文站上涨30 m,下游310 km 处的泸宁水文站上涨20.4 m,下游551 km 处的小得石水文站上涨16.7 m(冯焱等,1994;冷伦,2000;黄润秋等,2008)。与之对比,证明常隆庆先生所叙上涨数十米的数据是完全可能的,也是完全合理的。

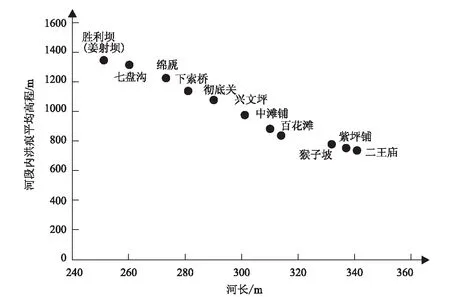

(根据《四川省洪水调查资料》的数据计算绘制,“沙坝”河段仅一处洪痕,且不甚可靠,故未绘入)图1 岷江上游部分河段叠溪洪痕平均高程的分布

洪峰的高度还可以用最大洪峰的海拔高程来描述。在《四川省洪水调查资料》中,辑录了水利水电部门实地调查和测量的大量洪痕高程资料,调查的年份自1955年(叠溪地震后22年)至1969年(叠溪地震后36年)不等,前后有8次之多,共访谈了叠溪地震水灾的亲历者近百人,访谈时他们的年龄均在30~88岁之间,而在叠溪地震水灾发生之时,除了4人当时的年龄为8~13岁以外,其余绝大多数人的年龄均在16~64岁之间。他们所回忆的水灾情况大多比较一致,可以互相印证,所指认的洪痕也没有大的矛盾,应该说都是比较可信的。而洪痕高程的测量都是采用水准仪按照规范进行,更加无懈可击。由此得到的洪痕高程如表1和图1所示,从胜利坝(姜射坝)到二王庙,在90 km长的河道内下降了600余米(按河段内洪痕平均高程计,为605.16 m,按洪痕高程的极端值计,为611.95 m)。这一现象主要是河流本身的比降所致,因为此二地的多年平均水位本身就相差601.9 m。

被调查的河段有相当一部分选在水文站附近,其中能够查到多年平均水位者有3处,考虑到叠溪洪水发生在10月上旬,并非汛期,其“正常水位”可能接近于平均水位,因此可以用洪痕高程与平均水位的差值作为“上涨水位”的某种近似。这3个河段的情况如下:(1)胜利坝(姜射坝)河段,找到叠溪洪水的洪痕2处,其平均高程为 1 344.98 m,而姜射坝水文站的平均水位为 1 333.0 m(《岷江志》第112页表2.3),二者之差为11.98 m,约合3.6丈。如果再考虑到溃坝前岷江干流的来水已被全部拦截,而在叠溪以下、胜利坝以上,汇入岷江的只有黑水河等少数支流,叠溪洪水前夕胜利坝的水位很可能明显低于多年平均水位,则“上涨水位”的数值还将更大。(2)紫坪铺河段,有叠溪洪水的洪痕8处,平均高程为753.68 m,紫坪铺水文站的平均水位为743.6 m(《岷江志》第112页表2.3),二者相差10.08 m,约合3丈。(3)二王庙河段共有叠溪洪水的洪痕18处,平均高程为739.82 m,而二王庙水文站的平均水位为731.1 m((《岷江志》第112页表2.3),相差8.72 m,约合2.9丈。这3个河段的“上涨水位”呈现出向下游略微变小的趋势。除此之外,还有一些河段的纵剖面图上绘有“测时水面线”,据此也可以在图上大致量算出叠溪洪水洪痕高程与测时水面高程之差,我们注意到这些河段施测的时间大都不在汛期,且岷江上游的水位的年变幅均在4~6 m间(《岷江志》第112—113页表2.3),均小于上述高程之差,因而这种高差同样可以作为“上涨水位”的一种参考。这样的河段有下索桥(约9 m)、沙坝(约12.5 m)、彻底关(约11 m)、兴文坪(约10 m)、中滩铺(约9 m)、百花滩(可达10 m)、猴子坡(可达7.5 m),共7处。

表1 叠溪地震次生洪水的洪痕高度

我们认为,上述这些数据与常隆庆先生所述“(茂县穆肃堡)以下河身渐宽, 水涨较低,然直至灌县, 水头仍有四丈之高也”的说法并无太大的差异,常隆庆先生当年记叙的粗略数值总的说来仍然是可靠的。

(2)流量

叠溪洪水发生时,整个岷江流域尚无水文观测站,洪水的流量只能采用“水位—流量法”、“比降法”等方法间接推算。应当指出的是,这些方法的外推误差都相当大,在洪峰高程大大高于有水文实测资料时更是如此。因此,这样估算得出的洪峰流量只能作为参考。在《四川省洪水调查资料》中,对多个河段的多次历史洪水都进行了类似的估算,唯独对于叠溪洪水,则因为是“地震洪水”,一律没有推算其流量。如前所述,在《都江堰志》中曾记载紫坪铺的最大流量达到10 200 m3/s,但我们至今没有查到这一数据的原始出处,更不了解其推算过程。唯一可以肯定的一点是,叠溪洪水的最大洪峰流量远大于岷江上游其他各次有推算资料的历史洪水。

(3)洪峰的到达时间和传播速度

叠溪洪水发生时,没有进行系统的科学观测,加之当时钟表尚属奢侈品,在岷江上游的贫山僻壤中并不多见,所以洪峰到达各地的时间均无准确记录,不同文献的记叙也不尽相同(如溃决时间就有下午 6 时和 7 时两种记载,洪水到达灌县的时间也有半夜12时、1时、3时、“五更”等不同的说法)。我们认为,以常隆庆先生的记叙最为系统准确:“计大水以下午七时溃出。於九时到茂县,十一时到威旧(即威州镇,当时归理番县管辖,现为汶川县政府所在地——笔者注), 夜半到汶川(当时汶川县城在绵虒), 次日上午三时到灌县”(《四川叠溪地震调查记》285页)。按此推算,由叠溪至灌县,洪峰“传播”的平均速度约为 26 km/h(注意:洪峰“传播”的速度与水流速度不是同一个概念)。假如保持这一速度不变,则洪峰到达新津应为早上 6 时,到达乐山应为中午 11 时以后,考虑到进入成都平原后洪峰的“传播”速度可能减缓,实际洪峰到达的时间应该更晚一点。根据1967年雅砻江溃坝洪水的实测资料(冷伦,2000)计算,在溃决地下游的500 km的范围内,洪峰“传播”的平均速度约为 23 km/h,与叠溪洪水大体相当。

(4)洪水涨落时间与洪峰持续时间(洪水历时)

对叠溪洪水涨落时间的记叙相当少,大多不够具体,对洪水持续时间的记载也差别较大。缺乏准确的钟表计时,又没有统一的标准,大多仅凭个人的主观感受和估计,可能是造成这种差别的主要原因。常隆庆先生称:“大水在一小时中即退完,而最高之浪潮,怒湧之时亦仅十数分钟,即渐消歇”(《四川叠溪地震调查记》286页),可能是对茂县以上河段比较准确的描述,也与全晴川(成都水利公署技术主任、首次赴叠溪震区考察的负责人)在大店侥幸逃生,而同行的诸有斌等人遇难的经历相符(见周郁如《叠溪地震琐记和对地震的初步认识》,《四川地震全纪录》上册244—247页,孙成民,2010)。另有亲历者回忆:“(在二王庙)(洪水)来的很快,十几分钟就涨起来,一个多钟头就消下去了”(《四川省洪水调查资料》第二册168页),也支持这一说法;但也有人认为“(威州镇)这个洪峰约持续3个多小时”(《威州镇志》④汶川县威州镇、汶川县史志办编. 1997. 汶川县威州镇志.55页),“(灌县)洪水仅横流三四小时即消”(《新新新闻》1933年10月24日第5版),“(中滩铺)约两三个钟头,水就退完了”(《四川省洪水调查资料》第二册130页)。尽管说法不尽一致,但洪水上涨的速度非常快,持续时间则相当短,却是可以确认的。这与一般的暴雨型洪水大不相同,充分体现了溃坝型洪水的特征。

与之对比,1967年雅砻江溃坝洪水实测的洪水上涨速率也非常快,麻河站实测可达0.5 m/min,“水流呈立波状推进,一浪盖过一浪,水柱喷雾高达20 m”,“波涛汹涌,吼声如雷”(冷伦,2000);洪水历时却更长一些,据麻河、洼里、泸宁和小得石4个水文站的记载,其洪水历时为12~42小时,由上游至下游逐步增大(冷伦,2000),这可能与1967年雅砻江溃坝洪水的下泄量更大有关(雅砻江溃泄洪水总量估计为6.57亿m3(冷伦等,2002),远大于叠溪洪水)。由此可见,洪水上涨速度快、来势凶猛、持续时间很短,是叠溪洪水的突出特点。

4 分段差异

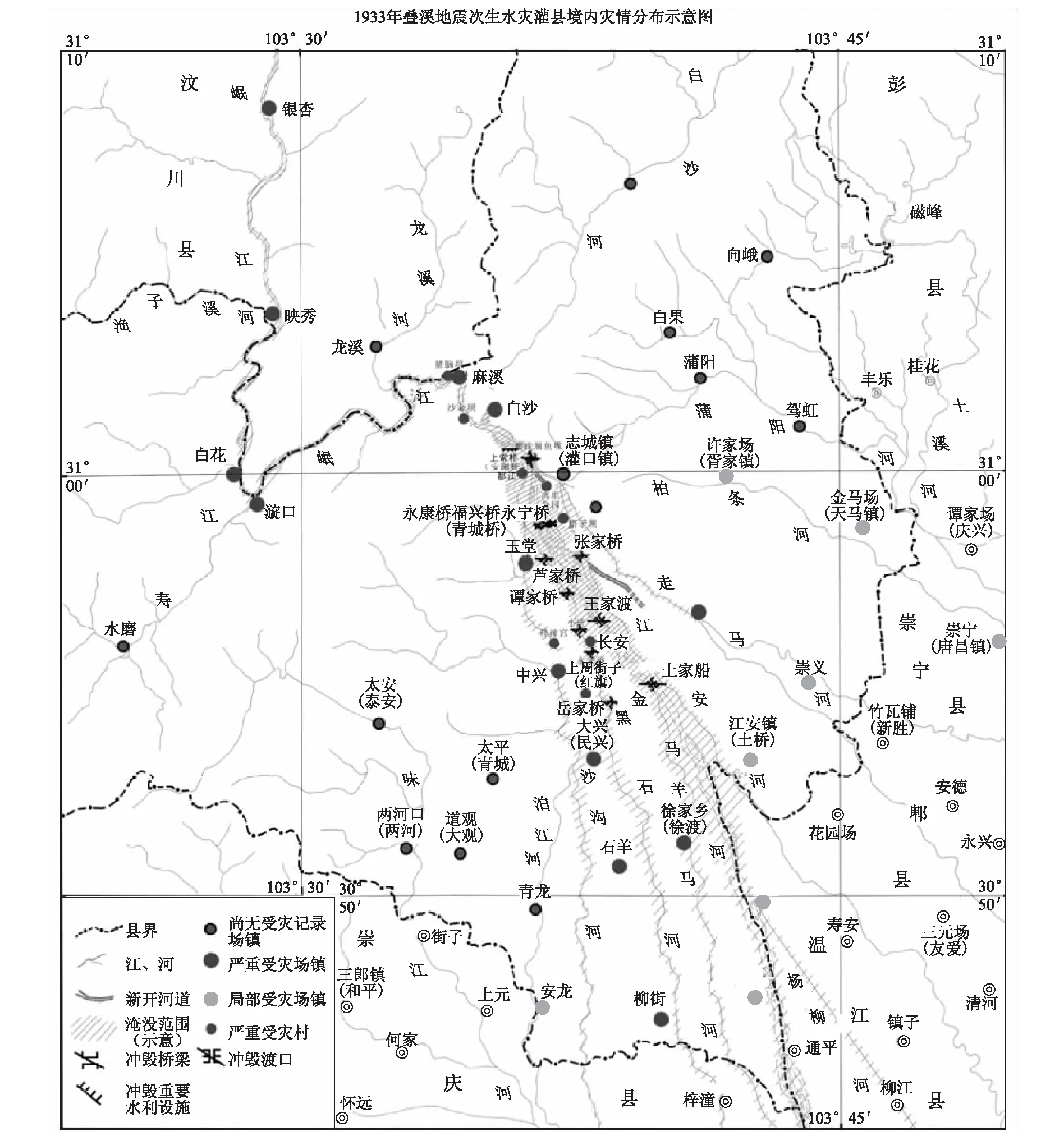

由于地形的制约,叠溪地震次生洪水具有明显的地域差异,在空间上可以明显地分为两段:峡谷段和平原段(王克明等,2018)。都江堰工程渠首以上的地区为“峡谷段”,该段的岷江河谷以峡谷为主,洪峰水位高,流速极快,破坏力极强,洪水掠过之地,基本沦为一片废墟,灾情特别严重,但受地形所限,受灾区域沿岷江干流呈单一的狭窄条带状分布,淹没面积有限,加之当年沿江人口数量很少,所以死亡人口总数反而比下游平原地区低。从都江堰渠首开始,直至新津县为止,则属于“平原段”。岷江进入成都平原后,地势大为开阔,岷江分为许多汊流,洪峰水位迅速降低,流速减小,被淹没的地区呈多条较宽的带状(宽度可达“数里”),相互交织,略成网状,洪水淹没之处,仍然可以有部分房屋幸存,但淹没面积较大,加之当地人口密集,经济发达,洪灾所造成的人员伤亡和财产损失却远高于上游峡谷地区。在平原段的内部,还存在进一步的地域差异。都江堰市档案馆新发现的档案史料,大大丰富了我们对成都平原内部叠溪水灾灾情的认识,特别是灌县境内的灾情,已经可以细化到乡镇一级,局部地区甚至还可以进一步细化,如图2所示。

图2 灌县境内叠溪地震次生洪灾灾情分布示意图(王克明等,2018)

成都平原的岷江水系以都江堰灌区为主体,都江堰灌区分为外江和内江两大流域,在这次洪灾中,外江和内江两大流域都同时遭灾,但外江流域的灾情明显重于内江流域。当时的外江水系有江安河(新开河)、金马河(正南江)、羊马河、黑石河和沙沟河5大支流,以金马河(包括金马河在温江县境内的分支杨柳河等)沿线的灾情最为严重,人员死亡的记载最多;江安河、羊马河、黑石河与沙沟河的灾情也相当严重。内江水系有走马河、柏条河和蒲阳河3大支流。因受到都江堰渠首工程中飞沙堰与人字堤溢洪分流、宝瓶口限流的保护,加之宝瓶口在洪峰到来时“旋节堵塞”,内江的水势受到相当程度的消减。在内江水系中,以走马河的灾情较为严重,柏条河次之,蒲阳河最轻,呈现出距外江流域越远,灾情就越轻的趋势。古老的都江堰工程,在叠溪洪水到来时,在减轻内江流域的灾情上,又一次发挥了重要作用。从纵向来看,成都平原地区以灌县的灾情最为严重,往下游则迅速减轻,如前所述,到了岷江在成都平原的出口处,“(新津)邓公场以下只半河水,新津微灾”(四川省新津县志编纂委员会,1989),已经是强弩之末了。

5 小结

综上所述,根据最新发现的资料分析,我们认为:1933年叠溪地震次生水灾是岷江上游地区近120年来规模最大的一次洪水灾害,其受灾范围北起茂县叠溪,南至新津县境内,它具有洪水水位高、流量大、传播速度快和持续时间特别短的特点,其受灾情况具有明显的地域差异,可以分为两段——峡谷段和平原段,北部的峡谷段水头高,流速急,破坏性极大,但局限于岷江干流河谷的狭长地带;南部的平原段水头迅速降低,流速减低,沿岷江的几条汊流呈较宽的带状分布,但由于人口稠密,其死亡人数反而超过前者。中国西南地区是强震的高发区,也是滑坡崩塌的高发区,大规模的滑坡堵江和堰塞湖溃决事件时有发生,往往形成巨灾,值得深入研究和高度警惕。