尼泊尔MS8.1地震西藏重灾区震害特征分析及灾后重建对策

王仁超,孔纪名 ,崔云,黄森旺

(1.中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室/中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所,四川 成都 610041;2.中国科学院大学,北京 100049)

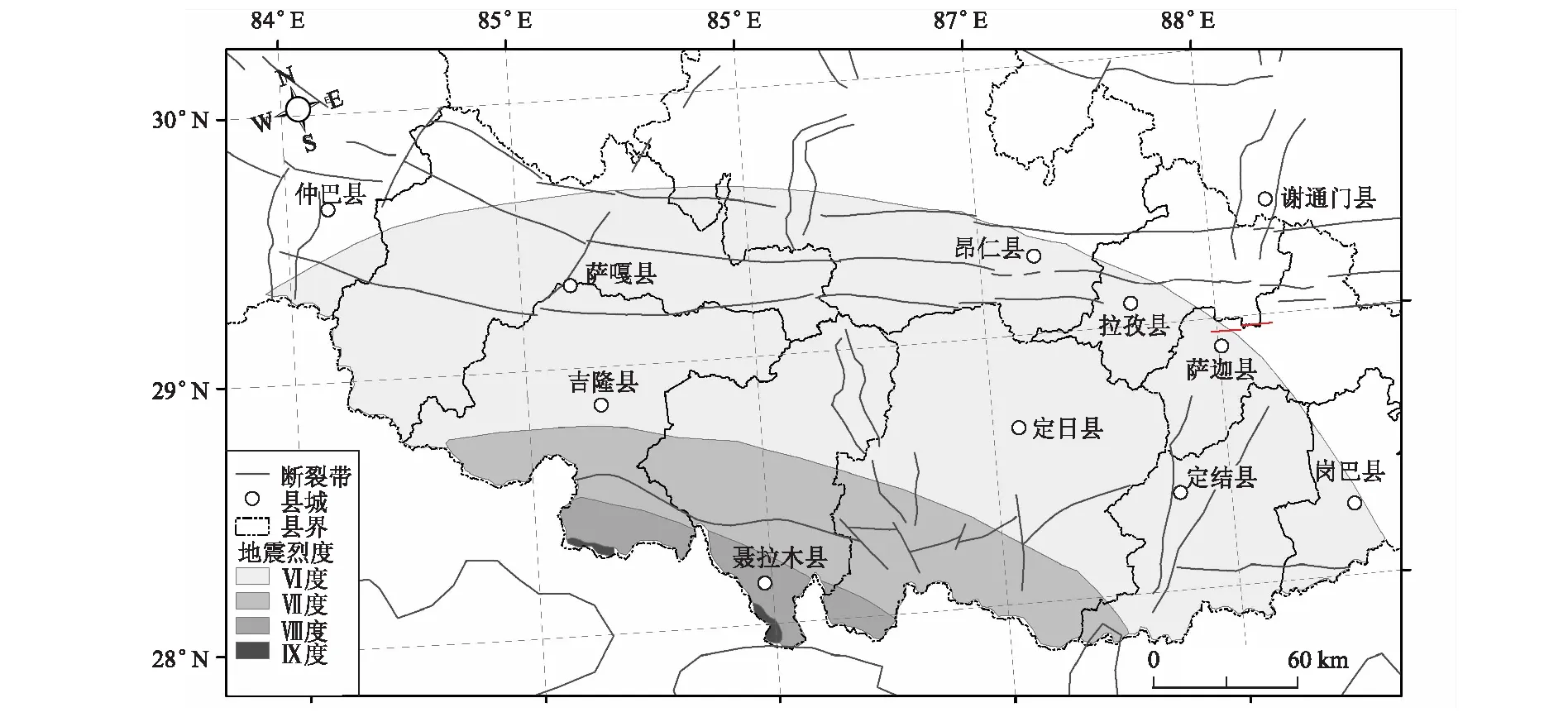

2015年4月25日,尼泊尔发生了MS8.1级大地震,自1950年MW8.7察隅地震以后,成为尼泊尔近70年来受到影响最大的地震。根据中国地震台网测定,此次震中位于加德满都西北,尼泊尔第二大城市,著名旅游胜地波克拉,震中位置(28.147°N,84.708°E),震源深度约15 km(张贝等,2015;李培等,2015)。地震造成东南向发展的破裂带长度达100 km,且震中距加德满都仅70 km,造成尼泊尔大量人员伤亡、众多建筑物倒塌。大地震释放巨大能量且震源浅,破坏性大,不仅引起强烈的地面震动,使大量水电大坝、高速公路/道路受到了结构性损坏,还触发了珠穆朗玛峰发生雪崩。地震同时波及中国、印度、孟加拉等国,造成我国西藏自治区日喀则市聂拉木、吉隆、定日、定结、岗巴、仲巴、萨嘎、萨迦、拉孜、昂仁10个县(区)受灾,日喀则市亚东县、江孜县、桑珠孜区、康马县、白朗县、仁布县、南木林县、谢通门县和阿里地区普兰县9个县(区)为地震波及影响区。震害是指由地震活动引起的次生灾害,其破坏作用主要表现:危害人的生命健康,造成不同程度的人口伤亡;毁坏房屋、道路等工程设施,造成不同程度的财产损失;堵塞河流、破坏耕地等,导致不同程度资源损失和环境破坏(刘凤民等,2006)。根据中国地震局对“4·25”地震烈度的划分,该次地震在中国境内的波及区域主要分为4个烈度区(如图1)。《西藏自治区“4·25”地震灾区资源承载力报告》将Ⅶ度区以上的吉隆县、聂拉木县、定日县、定结县定为震后重灾区,即本文的研究区范围。地震次生灾害增强了地质灾害的破坏效应,加剧了地震的损失程度,而且给灾区抗震救灾、临时安置、恢复重建等工作造成了严重的威胁,尽快搞清楚地震次生灾害的空间分布规律及与烈度、高程、坡度等的关系,对灾区恢复重建合理选址和减少未来地震带来的损失有重要意义。

1 研究区地质背景

1.1 研究区地形地貌

“4·25”地震西藏灾区跨越西藏南部高山、高原和南部盆地、山地,分别属于喜马拉雅极高山亚区、噶尔藏布—马泉河宽谷盆地、喜马拉雅山中段北麓湖盆亚区、拉轨岗日高山亚区(藏南分水岭山地亚区)等4个三级地貌区。地貌类型主要分为河谷地貌、中低山地貌、中高山地貌、峡谷地貌和冰川地貌等。研究区内最高点为定日县境内的珠穆朗玛峰的主峰,海拔 8 844.43 m,最低点为噶尔藏布—马泉河宽谷盆地带,海拔 1 018 m,相对高差达 7 000 m。对高程进行分级统计,海拔 5 000 m以上的极高山占45.85%,海拔3 500~5 000 m的高山占52.91%,海拔 2 000~3 500 m的中山占1.22%,海拔 2 000 m以下的中低山占0.02%。对坡度进行分析,区域内平均坡度为20°~25°,最大可达89°,其中10°以下占30.24%,10°~20°占29.28%,20°~40°占34.82%,40°以上占5.65%。

图1 尼泊尔Ms8.1级地震西藏灾区烈度

1.2 研究区地层岩性

地层岩性是影响地质灾害发生的重要因素之一,是次生灾害发生、发展的基础(庄建琦等,2009)。研究区处于高喜马拉雅构造带与冈底斯构造带之间,地层出露齐全。主要有第四系全新统、第四系晚更新统、白垩系上下统(竟柱山组、宗卓组、甲不拉组)、侏罗系上中下统(门卡墩组、维美组、田巴群组、聂聂雄拉群)、三叠系上系统(涅如群组、修康群组、吕村群组)、二叠系(长兴组、色龙群组)、石炭系、泥盆系、志留系、奥陶系、震旦系等地层。

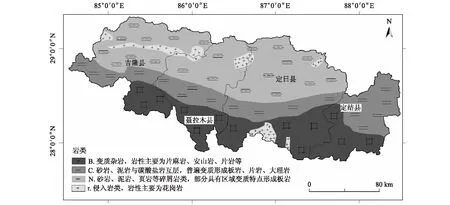

图2 西藏重灾区岩性分布

由于研究区位于印度洋板块和欧亚板块的缝合带附近,受地壳强烈活动的影响,区域内地层普遍发生变质,导致岩石类型复杂多样。据区域地调资料,定日、定结、聂拉木、吉隆一带主要为拉轨岗日变质带,根据出露的地层和变质程度,拉轨岗日变质带可分为三个亚带(如图2),分别为中生代的区域变质带(N),古生代的变质岩(C),前震旦的深度变质岩(B),变质带呈近东西向带状展布。区域变质带(N)分布在冈底斯山至喜马拉雅山之间的高原宽谷和山岭地带,岩性主要为板岩、千枚岩、变质砂泥岩等区域变质岩,伴有层序型蛇绿岩及混杂岩。变质岩(C)分布在喜马拉雅山脉的北麓地带,岩性主要为云母石英片岩、石英岩、结晶灰岩(白云岩)、大理岩等;深度变质岩(B)分布在喜马拉雅山脉和南坡地带,岩性主要云母石英片岩、角闪岩、浅粒岩、石榴石黑云变粒岩、片麻岩、安山岩等。此外,沿拉轨岗日变质带还由多期花岗岩(γ)出露。将地震地质灾害点与岩性图层进行空间叠加分析(如图3)可见,灾害点在各类岩层中均较发育,但砂岩、泥岩、页岩、片麻岩硬岩地层地质灾害最为发育。在岩性为砂岩、页岩及千枚(板)岩类的较软~较硬岩地带,多以泥石流灾害为主;在岩性为灰岩、片(麻)岩及花岗岩类的坚硬地带,多发育崩塌灾害。

1.3 研究区发震构造

自55 Ma前印度板块与欧亚板块碰撞挤压从未终止(黄润秋等,2008),印度板块岩石圈地幔往北俯冲于喜马拉雅山之下,导致了青藏高原不断抬升,喜马拉雅造山带成为我国现代构造活动和地震活动最强烈的地区,自有地震记录以来,在高原内记录到多达百余次7级以上地震,它们均发生在喜马拉雅板块边界构造带和板内断块区及其次级断块的边界活动构造带上(Molnar et al.,1975;陈晓利等,2011;邓起东等,2014)。

本次地震灾区的日喀则和阿里地区位于西藏南部,中、尼边界喜马拉雅山脉北麓,冈底斯山脉以南、喜马拉雅山脉以北的山前谷地地区。贯穿有近东西向的扎达—拉孜—岗多江断裂、吉隆—定日—岗巴断裂和喜马拉雅断裂等三条区域性的大断裂(如图3)。此外,区域内还发育多条北东向分布的断裂。在近东西向断裂带之间发育有多条褶皱,分别是:阿木久—秋嘎错巅倒转向斜、克马倒转向斜、贡当—朗弄背斜、亚拉—土龙向斜、亚拉—土龙向斜、岗巴向斜。

图3 尼泊尔地震发震构造

2 震区灾害特征

2.1 边境乡镇及口岸受灾严重

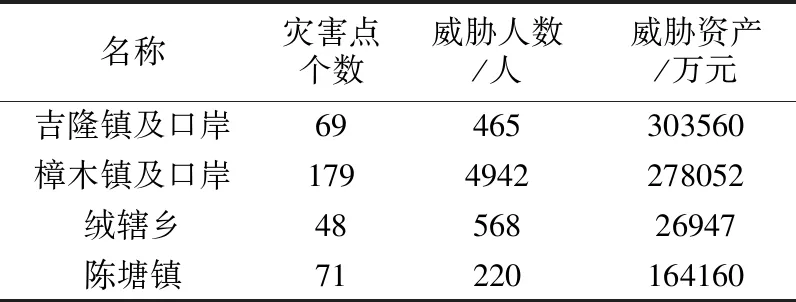

表1 乡镇及口岸受灾情况统计

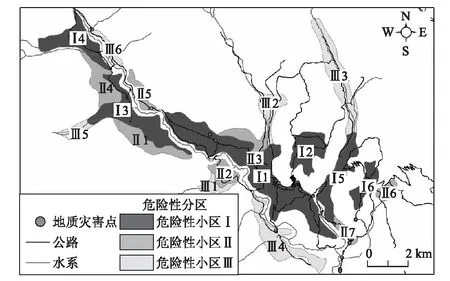

由于聂拉木县樟木口岸、吉隆县吉隆口岸、定结县陈塘镇、定日县绒辖乡等4个乡镇和口岸处在地震烈度Ⅷ度范围内,均是中尼边境多年来人口的主要聚集地,其受“4·25”地震的危害程度非常巨大(如表1)。在宏观尺度上,由于受到地震次生地质灾害的危害和影响,各乡镇也处于次生地质灾害的中、高度危险区。以吉隆镇及口岸区为例,该区地貌整体为高山峡谷区,微地貌为山前河流阶地,地貌类型单一,地质构造较复杂,岩性岩相不稳定,岩土体工程地质条件性质较差,工程水文地质条件不良,破坏地质环境的人类工程活动强烈。据震后排查,吉隆镇及口岸周边发育有地震次生地质灾害69处,次生地质灾害发育度高。以斜坡单元为基本区划单元,采用因子叠加法对吉隆镇及口岸区地震次生地质灾害危险性进行分区,详细分区如图4所示。

图4 吉隆镇次生地质灾害危险性分区

2.2 场地地震效应明显

“4·25”地震场地条件对地震破坏的放大作用导致山区受灾严重,特别是地形复杂的场地(黄润秋,2008),如突出的山嘴、临近陡崖的地段(如图5~图6)。利用ArcGIS软件对灾害点与高程进行空间统计分析(如图7),发现地震地质灾害主要分布在 2 000 m以下,2 500 m以上地质灾害发育稀少,分布密度仅为0.05个/km2。

图5 地震诱发山体开裂

图6 地震诱发山体崩滑

图7 研究区次生地质灾害点分布

实际调查发现,在高程为1 500 m附近,恰好与区域上河流从宽谷进入峡谷的部位相对应,这一部位地形坡度较陡,岩体卸荷最为强烈,地震响应最为突出,因而地震地质灾害也最为发育。同时还发现地震地质灾害多发生在峡谷段的上部,而峡谷段的下部往往构成崩塌、滑坡体的碎屑物质堆积区。

2.3 灾害点呈线性分布特征

尼泊尔大地震触发地质灾害在区域分布上的另一个显著特征就是沿河流水系呈线状分布(汤明高等,2012),具有沿河谷密集发育的特点(如图8)。实际调查亦表明,绝大部分的地震次生地质灾害灾害点沿冈底斯山脉与雅鲁藏布江及其支流上游、孙科西河、特尔苏里河、阿润河、洛洛曲及扎嘎曲等河谷两岸斜坡集中分布,这些水系与沿吉隆-定日-岗巴地震断裂带ES展布的发震构造一起,控制了地震地质灾害的区域性分布和危险性分区(如图9)。

图8 研究区次生地质灾害点沿河流分布

图9 研究区次生地质灾害危险性分区

3 地震造成的影响

3.1 经济损失大,人员伤亡少

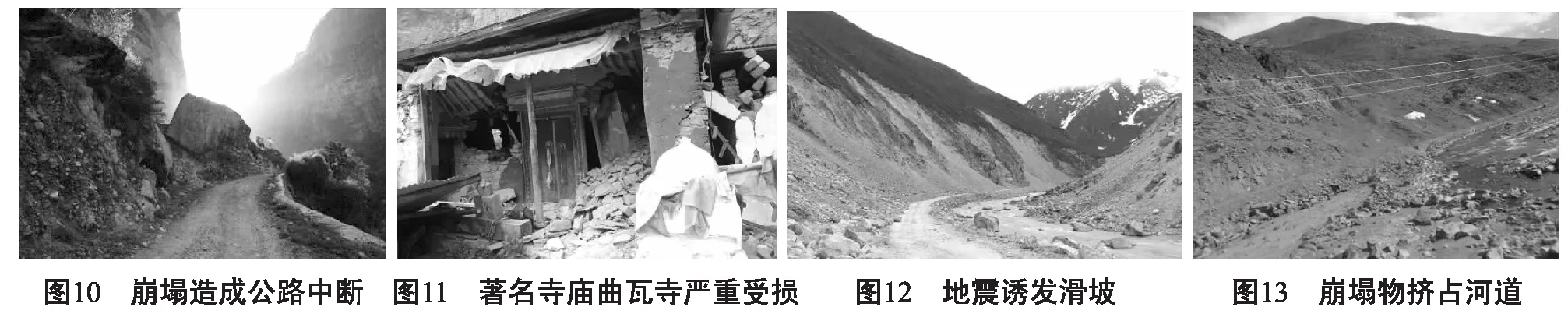

“4·25”地震发生后,西藏自治区国土资源厅迅速组织了全国数十家地勘单位对19个受灾县(区)进行了系统的地质灾害隐患点排查。截至2015年6月25日,尼泊尔MS8.1级地震及其余震共造成西藏自治区日喀则市、阿里地区19个县近30万人不同程度受灾,38人死亡,2 511户房屋倒塌、24 797户房屋受损,82座寺庙受损(其中严重受损13座、中度受损18座),直接经济损失共计348.84亿元人民币,间接经济损失471.17亿元人民币。地震引发可统计地质灾害隐患多达3 933处,其中泥石流2 893处、滑坡214处、崩塌541处、不稳定斜坡216处,其他地质灾害69处,致使交通、电力、通信等生命线工程基础设施遭受严重破坏(如图10~图11)。

3.2 沟谷、河流生态环境破坏

重灾区内,地表水系发育,水力资源丰富,大河及支流沿岸特别是深切割峡谷地段,岸坡陡峻,裂隙发育。受地震影响,岩土体结构发生变形,一些原来溪流清澈、环境秀美的溪沟震后被丰富崩积物和滑坡堆积物所掩埋,变成了暴雨季节可能爆发的泥石流沟,而泥石流沟的冲出物又严重阻碍了汛期主河行洪(如图12~图13)。

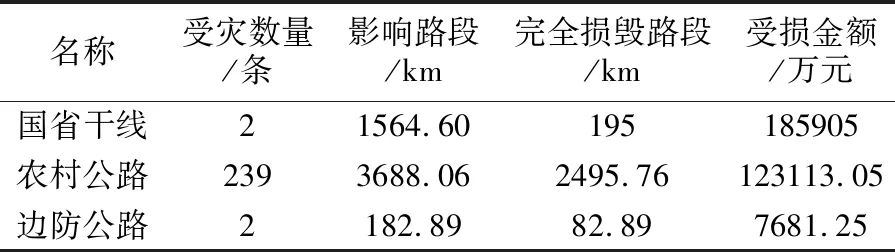

3.3 公路受损严重

崩塌、滑坡和泥石流地质灾害多发生在中低山和中高山区的河谷和沟道两侧山坡上和道路山坡的一侧,极大威胁灾区交通运输安全(邓起东,2014)。由于坡度较陡,切割深,斜坡岩石破碎,次生崩塌(滚石)、滑塌灾害十分发育。根据调查统计分析,本次公路震害主要表现为以下三种类型:(1)公路路基震害。表现为公路路基滑移、开裂、沉陷、隆起等(如图14~图15)。(2)次生地质灾害。表现为崩塌、滑坡、边坡垮塌、雪崩等,其中以崩塌、滑坡、边坡垮塌最为发育(如图16~图17)。(3)公路附属结构物震害。地震灾区公路附属结构物主要有桥梁、隧道、明洞、挡墙等。

表2 震后公路受灾情况统计

3.4 救灾和恢复重建难度大

西藏灾区属于自然条件严酷地区,地处偏远,地震又造成交通中断,致使救援人员、物资和大型救援设备无法及时赶到和送到现场,给救援工作造成了极大困难。同时,经济基础的薄弱和自然条件的严酷也给灾后恢复重建工作带来了极大的困难。本次地震还造成了大量文物(石窟、宗教文物等)破坏,修复难度也很大。

4 防震减灾与恢复重建对策

4.1 我国防震减灾工作面临的问题

21世纪以来,我国地震灾害呈现极端地震事件频次增加、损失加剧、灾害连锁反应、多灾并发等特点,我国防震减灾形势不容乐观。我国防震减灾工作还面临以下几个方面的问题:(1)防震减灾法制体系、行政管理工作、稳定的资金投入机制亟待健全。现有国家和省级防灾减灾法律、法规执行力度不够,地方配套的规范性文件制度制定实施相对滞后,防灾减灾法制宣传有待深入,城乡规划建设防灾减灾执法力度、防震减灾行政管理工作和稳定的资金投入机制有待加强。(2)抗震设防管理工作任重而道远。地震受损的绝大多数房屋是因为未纳入基本建设程序管理,且建造者不懂科学选址及基本的抗震设防常识所致(如农村民居、宗教建筑和公共设施普遍不设防)。灾区的一些重大建设工程,没有依法进行地震安全性评价,导致抗震设防标准不合理而影响了其抗震能力。(3)地震灾区地质灾害监测、预警体系尚未建立。“4·25”地震以后,西藏地震灾区在较长的时间内是地质灾害的高发地区,建立与完善地质灾害监测体系十分迫切。(4)防震减灾知识的宣传工作仍需大力加强,特别是地方干群对次生地质灾害的防范知识。通过多种形式的地质灾害防灾减灾知识宣传与培训,加强人民的对生态环境的保护意识,珍爱高原脆弱的生态地质环境,自觉地保护生态环境。

4.2 尼泊尔地震灾后重建对策

(1)地质灾害是“4·25”地震西藏灾区重建的最大制约因素之一,相关政府部门应根据震后地质灾害发育特征、危害性、危险性特点,积极开展灾区地质灾害监测预警、专业监测、搬迁避让及工程治理等地质灾害防治工作。(2)完善气象监测预警体系,提前采取科学防护措施。“4·25”地震西藏灾区是冬春雪灾的重灾区,也是冰雪、雷暴灾害的频发区,建议在恢复重建过程中应充分考虑气象灾害的影响。(3)做好G318、G216等重点干线公路灾害评估和防治规划,保证灾区道路的畅通。建议做好规划,将灾区公路恢复重建与次生地质灾害整治相结合,提高公路整治与灾害防治的效果。(4)加强地震灾区防灾能力建设,建立健全灾区地质灾害“群测群防”网络体系,加强地震灾区地质灾害发生发展规律的研究,尤其是对灾区地质灾害风险评估研究工作,为进一步有效防治地质灾害服务。(5)合理利用和保护地质环境、规范人类工程活动。首先加强建设用地地质灾害危险性评估工作,对开发建设的重要工程项目,必须开展地质环境评价和建设用地地质灾害危险性评估。其次加强对矿山开采管理,加强矿山地质环境评价,规范不科学采矿。再就是新建居民地必须经有关部门作初步调查评价,防止因不合理选址遭受和引发地质灾害。

5 结语

“4·25”尼泊尔地震对西藏灾区的破坏损失是巨大的,考虑如何建立与社会发展相适应的地震灾害综合防御体系,保障重要基础设施的地震安全,有效提高防御和减轻地震灾害的综合能力等重大问题,是防震减灾工作当前和今后所面临的重要任务。在实施恢复重建工作中,要强化规划的引导和约束作用,增强灾后重建的规范性与有效性,依靠科技进步与创新,提高重建项的实施质量和水平。

致谢:本次地质灾害排查工作得到了西藏自治区人民政府、国土资源厅、日喀则市人民政府、地质矿产勘查局,各县(区)人民政府、国土资源局及各乡镇人民政府等单位的大力支持和帮助。在此,向提供各种资料和指导帮助的单位和个人表示诚挚的谢意。