我国自然保护区人与野生动物冲突现状及管理建议

窦亚权 余红红 李 娅 罗明灿

(西南林业大学经济管理学院,昆明,650224)

随着生态文明建设不断深化以及社会公众保护意识逐渐增强,我国的自然保护事业取得了显著成效。截至2016年,我国已建成2 740处自然保护区,占国土面积的15%左右,其中国家级自然保护区为446处,约占国土面积的9.8%,有效保护了野生动植物资源,维护了生态系统的完整性,推动了“美丽中国”的建设。同时,由于野生动物数量增加,栖息地减少而造成的野生动物毁坏庄稼、伤害家畜、危害人类生命安全等问题也日益呈现[1]。尽管国家和社会对人与野生动物冲突问题关注度极高,一方面国家在颁布的《野生动物保护法》中规定,因野生动物给农户造成伤害的,应给予一定的补偿;另一方面媒体也屡次报道人与野生动物冲突事件,以引起社会公众的关注,但事实证明补偿效果并不明显,受损人的利益也没有得到真正的保障。严重的人与野生动物冲突问题给自然保护事业带来了新的挑战与难题[2],而人类与野生动物如何实现和谐共生仍然是一个没有答案的问题[3]。当前,国内外通常采用的防控措施可分为物理防控、生物防控、化学防控、管理防控以及基因防控等5类[4]。当前学者对人与野生动物冲突的问题进行了相关研究,研究集中于对冲突现状、冲突原因、缓解措施[5-10]等问题的定性探讨,部分学者对野生动物的补偿问题也开展了相关研究,但研究总体上缺乏系统性,缺少对国外相关成功管理经验的介绍,同时没有提出到底应以什么样的理念来解决人与野生动物的冲突问题。基于此,本文在深入分析我国人与野生动物冲突问题现状的基础上,分析冲突产生的经济、自然、生态等深层次的原因,找出我国在管理野生动物冲突中存在的问题,在充分借鉴国外成功管理经验的基础上,提出我国自然保护区人与野生动物冲突管理措施,为有效解决冲突问题,推进自然保护事业进程提供参考。

1 我国自然保护区人与野生动物冲突现状

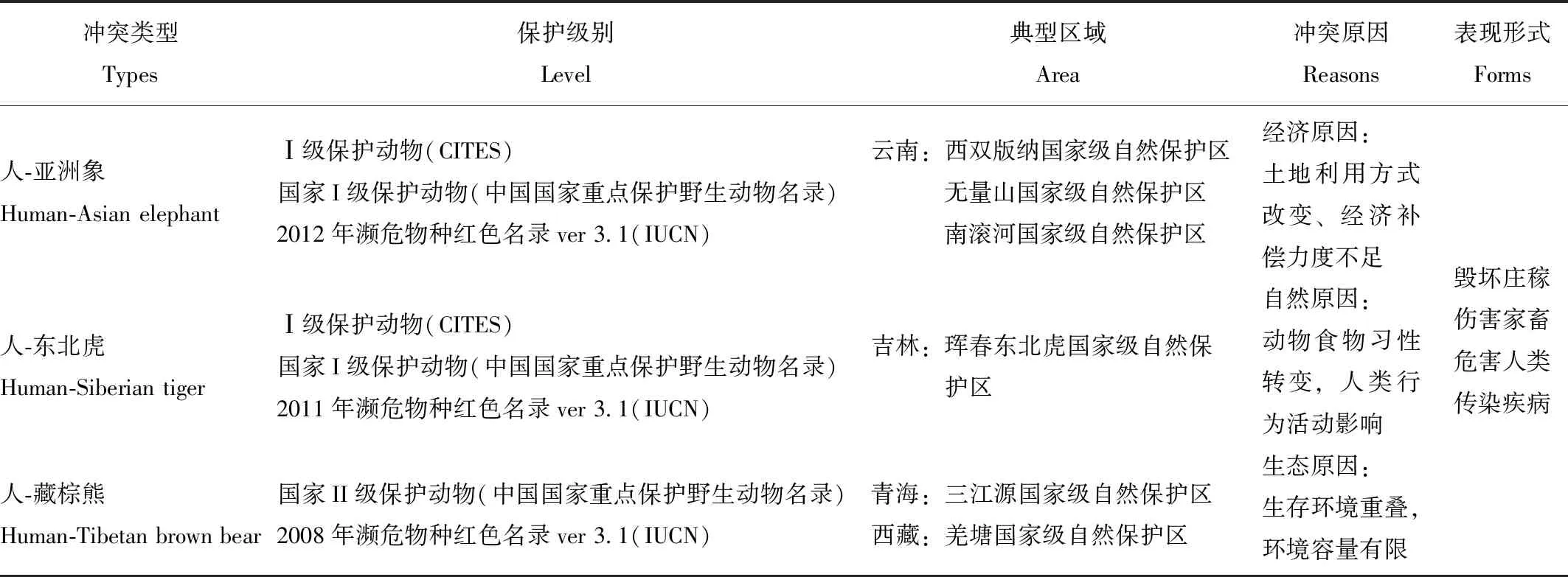

1.1 冲突类型呈多样化

当前,我国人与野生动物冲突类型呈现多样化。冲突主要发生在西南地区的云南、东北部分地区以及西部地区的青海、西藏等地的自然保护区,发生冲突的野生动物主要为亚洲象(Elephasmaximus)、东北虎(Pantheratigrisaltaica)、藏棕熊(Ursusarctospruinosus)等,冲突的表现形式一般为毁坏庄稼、伤害家畜、危害人类生命安全、传染疾病等(表1)。

表1 我国自然保护区人与野生动物冲突典型案例

Tab.1 The typical cases of human-wildlife conflict in China’s nature reserves

1.2 肇事损失日趋严重

近些年,随着经济发展以及亚洲象数量增加,导致森林资源急剧减少,森林破碎化现象严重,亚洲象的栖息地受到破坏,人类与亚洲象生存空间发生重叠,进而激化人与亚洲象的矛盾[11]。据统计,1991—2016年期间,云南野生亚洲象肇事造成的损失约3.27亿元,致53人死亡,299人受伤。同时,东北虎主要集中在黑龙江和吉林省,这两个省是最适宜东北虎栖息的地方,也是最容易发生人虎冲突的区域。如2001—2010年期间,在珲春国家级自然保护区共发生191起人虎冲突事件,其中造成1人死亡,3人受伤,多种牲畜遭到伤害。此外,据相关报道称,青海省2012—2015年发生172件人与藏棕熊冲突事件,涉及2个州7个县,造成房屋建筑、经济作物以及村民等不同程度的损失[7]。同时在西藏的羌塘国家级自然保护区也经常发生人与藏棕熊冲突的事件,仅2008年藏棕熊造成的损失就达676.94万元。

2 人与野生动物产生冲突的原因分析

2.1 经济原因分析

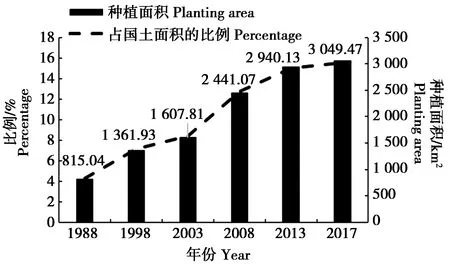

经济发展是造成人与野生动物冲突的直接原因。受经济利益的驱使,农户将原本属于野生动物活动的土地种植成效益较高的经济作物,导致土地利用方式改变,野生动物可活动的范围减少,从而产生人与野生动物冲突[12]。随着经济的发展,传统的土地利用方式已经不能满足农民的基本需求,因此,农户为了自身发展的需要,开始改变传统的土地利用方式,从而减少了野生动物的活动范围。以云南西双版纳州为例,1988—2017年,橡胶种植面积扩大了将近4倍,占国土面积的比例也呈上升趋势。亚洲象常生活在海拔1 000 m以下的沟谷、河边、竹阔混交林中,而西双版纳最适宜种植橡胶的区域在海拔950 m以下[13],这就造成了亚洲象活动区域与橡胶种植区域的部分重叠,从而导致人与亚洲象的冲突。此外,野生动物肇事事件多发生在经济欠发达的边疆少数民族地区,当地政府基本没有财力去负担繁重的补偿金,因此导致受损的农户不能得到足够的补偿金,从而对野生动物采取仇视的态度,为了自身的利益而与野生动物发生冲突。

图1 西双版纳1988—2017年橡胶种植面积变化情况Fig.1 The changes of rubber planting area inXishuangbanna from 1988 to 2017

2.2 自然原因分析

自然因素是造成人与野生动物冲突的基本原因[14]。长期以来,野生动物都是以自然界的食物为主,如亚洲象主食竹笋、嫩叶、野芭蕉和棕叶芦等,很少进入人类居住的地方进行觅食。但随着橡胶、茶叶等经济作物种植面积的逐渐扩大,亚洲象野生食物越来越少,可获得的营养已不足以满足它们的需求,因此,亚洲象开始进入农田获得相对集中、数量多、营养丰富的粮食作物。经过长期的积累,亚洲象逐渐形成依赖性,将农户的经济作物与野生食物一视同仁,认为可以随意食用,从而加剧人与亚洲象的冲突。人与野生动物的冲突始于人的主动冒犯。在人类的发展历史中,人们一般都会以自身利益为主,从而做出有损其他生物利益的事情。如人们为了生产生活的便利,兴修高速公路、水库等基础设施,造成野生动物栖息地的破碎化、孤岛化等问题,阻碍野生动物的迁徙和正常活动,导致野生动物的生存受到威胁。

2.3 生态原因分析

生态环境的改变是造成人与野生动物冲突的根本原因[15]。人与野生动物冲突的升级加剧缘于生存空间的争夺[16]。一方面,随着人口数量的增加以及生产力水平的提高,人类开始利用森林资源,不断挤占野生动物的食物源基地和生存空间;另一方面,由于野生动物保护事业的发展,野生动物的数量不断上升,因而栖息地也要随之扩大。因此,从这个意义来说,人与野生动物的冲突实质上就是一场生存空间的争夺战。任何一个特定环境条件下,某种个体生存的数量存在最高极限。随着野生动物保护事业的不断发展,野生动物的数量呈上升趋势,有些地区野生动物的数量可能已经超过其地区可以承受的理想值。如在西双版纳的尚勇自然保护区,野生动物专家分析认为其理想生物标准容量为60头亚洲象,但现在有80头亚洲象在保护区活动[13]。

3 人与野生动物冲突管理的现状及问题

3.1 管理现状

自1989年《中华人民共和国野生动物保护法》实施以来,我国各级政府出台了诸多管理野生动物冲突的政策法规,特别是经常发生野生动物冲突事件的云南、贵州、吉林等地,更是颁布实施了陆生野生动物造成人身财产损害补偿办法等具体细则(表2)。

表2 我国各级政府管理野生动物冲突的相关政策汇总

Tab.2 Summary of relevant policies for managing wildlife conflicts at all levels of government in China

同时,利用CNKI中的文献来源为主要依据,通过“全文”对野生动物冲突的相关内容进行检索,发现30多年以来学者对其研究呈现上升趋势(图2)。特别是21世纪以来,有关野生动物冲突管理的相关研究出现明显的增长趋势,在2006—2016年,文献数量在500篇左右上下波动,而2017年以后有上升趋势,这充分说明学术界对野生动物冲突管理问题越来越重视。进一步整理和分析文献发现,学者对相关问题的研究区域集中于云南西双版纳、吉林、西藏、青海等生态环境较好的地区,研究对象多为人与亚洲象、东北虎、藏棕熊等大型兽类之间的冲突。此外,近几年国内的各大新闻媒体对野生动物伤人事件进行了相关报道,如今日头条一星期内针对2016年7月23日发生在北京八达岭野生动物园内老虎伤人事件进行了多达20余次的报道。

图2 1986—2017年国内人与野生动物冲突管理研究文献Fig.2 Research literature on conflict management between domestic and wildlife form 1986 to 2017

3.2 存在问题

近些年各个地区在野生动物冲突管理实践中也取得了一定的成效。如西双版纳国家级自然保护区基于亚洲象的栖息地环境和取食习性建立了食物源基地,从而在一定程度上缓解了亚洲象对附近村寨的影响;羌塘国家级自然保护区通过建造防护型网围栏来减少人和藏棕熊之间的冲突,并于2008—2011年进行了监测,结果显示,围栏建成后藏棕熊肇事的损失降低了95%以上,棕熊对人类居住地的造访率也呈下降趋势。虽然国家和地方政府对野生动物冲突问题非常关注,在立法和实践方面均取得了一定的成效,但管理人与野生动物冲突问题的过程中仍存在一些问题。一是认识问题不客观。很多学者以及野生动物保护者认为人与野生动物冲突是一个不好的问题,认为冲突只会带来不好的结果。其实这种认识是不客观的,管理学中的相互作用观点认为“冲突”在带来消极影响的同时也会激发组织积极变革和创新。二是冲突原因不明确。不同地区、不同时间造成冲突的原因也是不一样的。现阶段有关冲突原因的分析较为主观,缺乏科学客观的研究,从而不能有针对性地提出缓解冲突的对策。三是补偿机制不健全。虽然国家层面以及地方政府出台了有关野生动物肇事补偿的法律法规,但就补偿主体、补偿方式、补偿标准、补偿范围等规定不明确,导致补偿实施不到位,受损农户不能得到真正的保障。四是解决措施不完善。诸多自然保护区通过物理防控的措施来缓解人与野生动物的冲突问题,如在村庄周边建造围栏防止野生动物进入人类居住区,避免人与野生动物的正面接触。但很多措施只是起到暂时缓解的作用,并不能从根本上解决冲突问题。

4 我国自然保护区人与野生动物冲突管理建议

随着生态环境的逐渐恶化,越来越多的国家意识到保护环境的重要性,开始探索保护环境和野生动物的正确路径。各国通过不断地发展,总结出了比较丰富的经验和教训,使人类和野生动物能在良好的环境中和谐相处。我国当前正处于生态文明建设的重要时期,而人与野生动物之间的冲突问题是自然保护事业的一大障碍,如何有效解决人与野生动物的冲突问题将直接影响“美丽中国”的建设成果,影响我国小康社会的建设历程。因此,针对我国人与野生动物冲突管理中存在的问题,基于国外相关成功管理经验,结合我国现有国情和实际发展情况,提出我国自然保护区在管理人与野生动物冲突时的对策建议。

4.1 重视环保教育工作,正确认识冲突问题

生态环境恶化造成的人与野生动物生存空间的重叠是导致冲突问题的根本原因[17]。美国黄石国家公园为提高公众对环境和野生动物的保护意识,在其公园内建立了解说与教育体系(HFC),以保证游客在体验自然风光的同时,增强公众对生态和国家公园的保护[18]。因此,首先要对相关领导及社会公众进行宣传教育,提高他们对环境及野生动物的保护意识。一方面,对领导进行宣传,引起相关政府部门的高度重视,进一步落实保护管理措施;另一方面,加强对公众的教育,增强他们的保护意识和法制观念。此外,还应该正确认识人与野生动物的冲突问题,在看到野生动物给人类带来消极影响的同时也在暴露野生动物保护中存在着问题,进而激发人类思考如何才能实现人和野生动物的和谐共存问题。因此,冲突是客观存在的,是不可避免的,冲突也并无好坏之分,最重要的是如何看待冲突问题。

4.2 完善防范预警机制,建立健全补偿机制

目前,我国已经通过建筑围栏、建立食物源基地等预防措施来减少人与野生动物生存空间的重叠,进而避免人与野生动物的冲突。近些年,肯尼亚为缓解人象冲突问题,不仅建立了大象专用走廊,保障大象的正常活动和日常迁徙,还为大象安装了先进的卫星追踪圈,实时监测大象的活动,以减少人类与大象的冲突。因此,我国未来可以加大科研投入,研发更有效的预防措施,同时研究野生动物的生活习性,在野生动物频繁活动的区域建立监测预警系统,以准确科学预知野生动物的活动趋向,进而提前做好预防措施,减少野生动物肇事损失。另外,还要做好群众的野生动物防范教育,提高群众对野生动物的防范意识和保护能力。肯尼亚完善的野生动物肇事补偿机制以及成熟的法律法规为解决人与野生动物冲突以及保护生态环境等问题提供了制度保障[19]。基于此,我国在肇事补偿方面,应建立健全补偿机制,明确补偿主体,制定补偿标准,界定补偿范围,确立补偿方式,减少因野生动物肇事对农户造成的影响,缓解人类对野生动物的消极态度,推进野生动物保护事业的发展[20]。

4.3 坚持生态系统完整性,推进林区产业调整

修建生态走廊、恢复野生动物的栖息地是解决人与野生动物冲突较为有效的方式之一。如班夫国家公园为了增强野生动物栖息地之间的连通,在充分遵循野生动物行为特征的基础上,规划设计了包括路上式、路下式、涵洞式等在内的24余座生物通道,以保证野生动物能自由自在地通行,从而减少人类与野生动物的冲突[21]。这些都是在人类破坏生态系统之后做出的补救措施,人类应该始终坚持生态系统完整性的原则,认识到让野生动物“无家可归”的后果必然是人类也“无家可归”。因此,不应该去破坏野生动物的栖息地,其实不打扰就是对它们最好的保护。人类可以从自身努力去避免冲突问题,一个有效的措施就是适当调整林区的产业结构,发展森林生态旅游,这样可以在一定程度上减少因冲突问题带来的损失;其次,通过调整林区的种植结构,在经济作物外围种植野生动物不会食用的林木,这样不仅阻止了野生动物毁坏庄稼,还起到了保护生态的作用。

4.4 加强统筹规划工作,实现和谐共处目标

“保护野生动物是为了人,还是野生动物?”这是一个值得考虑的问题。“环境极端主义”学者过分强调动物的权利,将人权置于动物权利之下,这种观点显然是有违于环境保护的最终目的的。但是在处理人与野生动物冲突问题时,也不能采取传统的“人类利益主义”,认为人主宰着世界万物,拥有至高无上的权利,不给予野生动物必要的生存权。黄石国家公园在保护野生动物和解决人熊冲突问题方面的理念是值得我们参考的。黄石国家公园在管理人熊冲突过程中基本经历了3个阶段,即1960年以前,比较注重对熊的管理,将移除麻烦熊、减少麻烦熊等作为解决冲突的主要措施;1960年以后,公园开始关注对人的管理,将人视为自然环境的重要因子进行管理;1970年提出的“大黄石生态系统”,强调将完整的生态系统作为保护灰熊以及解决人熊冲突的管理理念,在充分考虑保护野生动物栖息地的同时保障人类的基本生存权利,为实现人类和野生动物的和谐相处提供了先进的管理理念[22]。因此,只有在尊重野生动物生存权利的同时,充分保障人类的利益,才可能实现人类与野生动物的和谐相处。除了在野生动物肇事上给予一定的补偿外,相关部门还可以加强统筹规划工作,将人类搬迁至远离野生动物栖息的地区,充分保护野生动物的栖息环境,这样可以实现易地搬迁扶贫、区域经济发展以及解决冲突等多种目标。