不觉前贤畏后生

朵渔

顾随先生解释“文人相轻”,认为文人相轻皆由自尊来,而以理智判断之,又不得不有所“怕”,所谓“后生可畏”也。欧阳修说“东坡可畏”,有东坡在,“三十年不复说我矣”!东坡又怕黄山谷(庭坚)。“盖山谷在诗的天才上不低于东坡,而功力过之,故东坡有效山谷体。”顾先生说。黄山谷又怕谁呢,怕陈后山(师道),后山作品虽少,但“在小范围中超过山谷”,因此,山谷又说:“陈三真不可及!”

晚清以至民国,“不觉前贤畏后生”者大有人在。光绪奋发自强,欲广求人才。一日,光绪问翁同龢:“卿与康有为相比以为如何?”翁曰:“康之才胜臣百倍。”翁既有自谦也有雅量。廖季平所著《公羊论》,与其师王湘绮《春秋公羊传笺》陈义多有不合处,湘绮对季平说:“睹君此作,吾愧弗如。”王氏当然有自谦的资本。素爱臧否人物的叶德辉曾说:“清末有四人讲‘公羊,王壬秋、廖季平、康有为和我。我们各有各的‘公羊,内容绝不一样。”

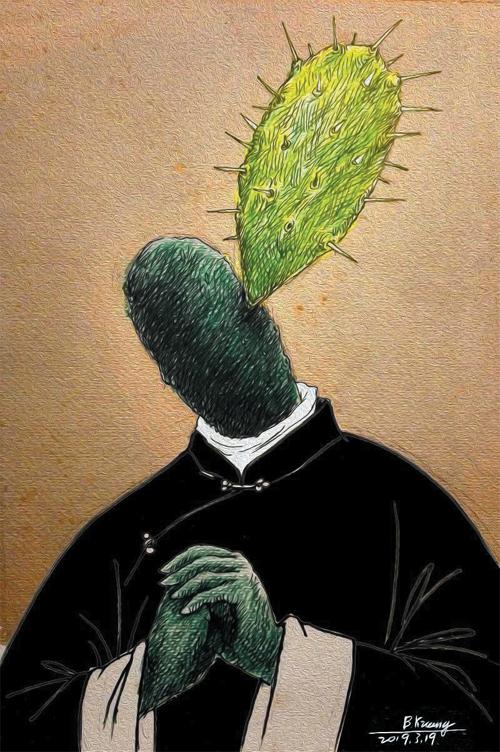

这话若让康有为说,绝不会是这样。康氏向来自视甚高,睥睨众人。康氏号长素,盖谓其学问长于素王孔子也。甲午会试题为,达巷党人曰:“大哉,孔子。”康文的结语写道:“夫孔子大矣,孰知万世之后复有大于孔子者哉?”阅卷者咋舌弃去。1891年,康有为在众高足簇拥下,移居广州,正式挂牌讲学,是为万木草堂。康氏自封为“素王”,但他当时仅仅是个童生,他的头号门徒梁启超却是个新科举人,正所谓“秀才老师,举人学生”。1893年,做了20年童生的康有为最后一次提着考篮,与一群10余岁的嘻嘻哈哈的小年轻一起进入广州考棚,拼却老命,终于中举。两年后,又在北京会试中了进士,正如郑板桥所言:“如今脱得青衫去,一洗当年满面羞!”郑板桥是康熙秀才、雍正举人、乾隆进士。

康氏常发怪异之论。据鲁迅记载,康周游11国,一直到达巴尔干,终有所悟——外国常有“弑君”之乱,皆因宫墙太矮!1895年,康有为开始着手制订一系列新的计划,包括拟定在巴西建立一个“新中国”的方案。他认为巴西地广人稀,是中国移民的理想去处。史家蔡尚思说:“康有为的短处是太主观,太武断,太附会。”康有为有一方印,刊句云:“维新百日,出亡十三年,游三十二国,行四十万里路。”《蛰存斋笔记》云:“如此印章得未曾有,可谓清季有数人才矣。”

梁启超也是位卓异的人物,史家许倬云曾说:“像任公那样天赋超群的人,近百年来,恐怕难找了。”任公在戊戌变法时期,基本上还是一个康有为思想的鼓吹者,“无一字不出于南海”。流亡日本后,他开始广泛涉猎各学科,汲取世界最新知识,自构思想体系,逐渐在思想上、政治上超越了其师康有为。“康梁”的顺序变成了“梁康”。特别是与孙中山接触后,梁启超渐渐转变保皇思想,由改良而渐变为激进。1899年夏秋之间,梁启超甚至致信其师康有为,劝其放弃保皇思想,信中说:“国事败坏至此,非庶政公开,改造共和政体,不能挽救危局。今上贤明,举国共悉,将来革命成功之日,倘民心爱戴,亦可举为总统。吾师春秋已高,大可息影林泉,自娱晚景。启超等自当继往开来,以报师恩。”康有为得信后极为愤怒,指示梁启超马上离开日本前往夏威夷,到那里从事保皇会活动。此时,梁启超已不再是万木草堂的总学长,虽有时碍于师命而不得不听从于康有为,但随着岁月的流逝,梁启超已渐渐成为改良主义知识分子中最有号召力的领导者。特别是他手中那支笔,使他成为当时最有声望的舆论家,他的文名甚至使康有为黯然失色。1902年,本着“吾爱孔子,吾尤爱真理;吾爱先辈,吾尤爱国家;吾爱故人,吾尤爱自由”的想法,梁启超公开发表文章,認为教不必保,也不可保,从今以后,只有努力保国而已。

师徒二人再度碰面,是在1917年张勋复辟之时。梁启超得知张勋复辟的消息,当即发表通电反对,电中指出:“此次首造逆谋之人,非贪黩无厌之武夫,即大言不惭之书生。”武夫是指张勋,书生就是指他的老师康有为。同时,他还亲入段祺瑞军中,参赞戎机。梁启超在反袁称帝和反对张勋复辟中均发挥了关键性的作用,可以说他是两次“再造共和”的大功臣。康有为参与张勋复辟事败后,杜门忏悔,渐入颓唐。晚年有句云:“穷老无事,江山定居。天地既闭,松菊犹存。杜陵避乱则堂筑浣花,司马放还则园称独乐。将筑园林,与木石俱。”

梁启超一生多变,尝自言:“不惜以今日之我,难昔日之我。”康有为则一生不变,顽固至死。人曰:“康有为太有成见,梁启超太无成见。”