分析左炔诺孕酮宫内节育系统治疗子宫腺肌病的疗效

姚冬子

(启东市第二人民医院,江苏 南通 226241)

1 资料与方法

1.1 一般资料

将我院2017年8月~2018年8月期间收治的62例子宫腺肌病患者随机分为对照组与观察组各31例,其中观察组年龄23~45岁,平均(35.33±2.76)岁;对照组年龄22~46岁,平均(37.36±2.48)岁;对比两组患者的一般资料(P>0.05),有可比性。

1.2 方法

给予对照组患者米非司酮治疗,从月经开始4天后口服用药,2次/天,25毫克/次,持续治疗6个月。给予观察组患者左炔诺孕酮宫内节育系统治疗,确认患者无感染后,在月经周期前7天内,为患者宫内放置左炔诺孕酮宫内节育器。

1.3 观察指标

比较两组患者治疗后的临床指标,治疗前后的FSH、LH及E2水平,治疗效果。

1.4 疗效评判

显效:经治疗,患者的临床症状消失,月经出血量明显减少,疼痛状况消失;有效:患者症状有明显改善,月经出血量基本恢复正常,疼痛有所减轻;无效:患者症状无改善,甚至恶化,月经出血量无减少,疼痛剧烈。疗效总有效率=(显效+有效)/总例数×100%。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS 19.0统计学软件,计量资料、计数资料分别用t检验和x2检验,并分别用),[n(%)]表示,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

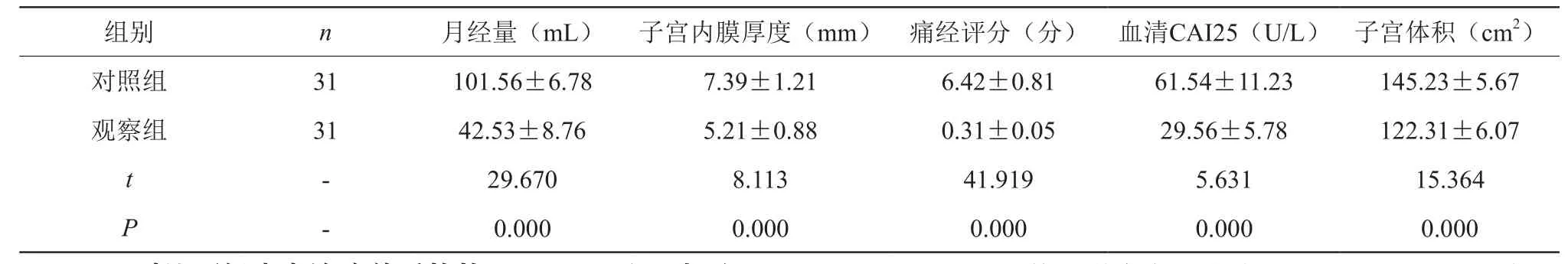

2.1 比较两组患者治疗后的临床指标

两组子宫腺肌病患者经过治疗后,观察组子宫腺肌病患者的月经量、子宫内膜厚度、痛经评分、血清CA125、子宫体积等指标均低于对照组患者,且差异显著(P<0.05),具有统计学意义。详细情况见表1。

表1 对比两组患者治疗后的临床指标(x±s)

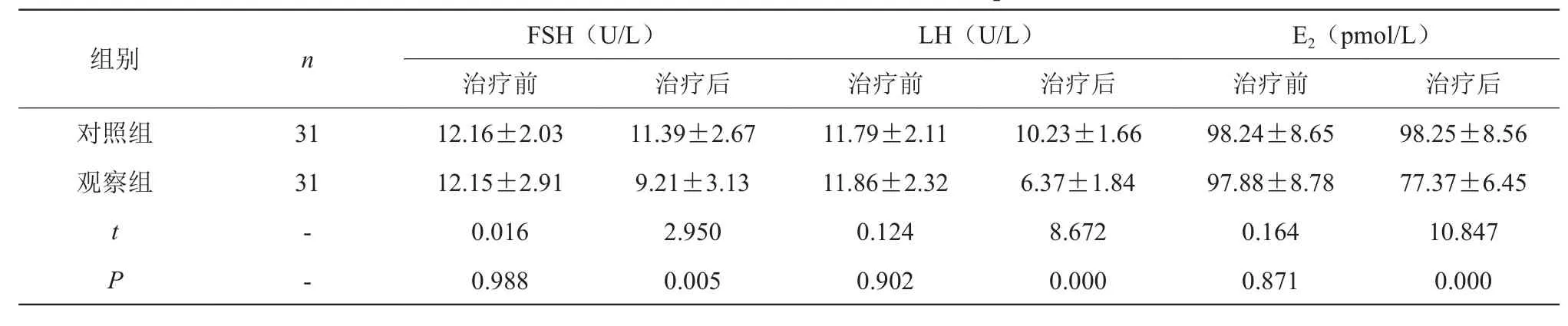

2.2 对比两组患者治疗前后的的FSH、LH及E2水平

两组患者在治疗前FSH、LH及E2水平差异不大(P>0.05),无统计学意义,治疗后,FSH、LH及E2水平差异具有统计学意义(P<0.05)。详细情况见表2。

表2 对比两组患者治疗前后的的FSH、LH及E2水平(

表2 对比两组患者治疗前后的的FSH、LH及E2水平(

组别 n FSH(U/L) LH(U/L) E2(pmol/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后对照组 31 12.16±2.03 11.39±2.67 11.79±2.11 10.23±1.66 98.24±8.65 98.25±8.56观察组 31 12.15±2.91 9.21±3.13 11.86±2.32 6.37±1.84 97.88±8.78 77.37±6.45 t-0.016 2.950 0.124 8.672 0.164 10.847 P-0.988 0.005 0.902 0.000 0.871 0.000

2.3 比较两组患者的治疗效果

观察组子宫腺肌病患者总有效率(96.67%)高于对照组子宫腺肌病患者总有效率(76.67%),差异显著(P<0.05),具有统计学意义。见表3。

表3 对比两组患者的临床效果[n(%)]

3 讨 论

子宫腺肌病是育龄期妇女的常见病,患者部分子宫肌层中的内膜病灶与宫腔内膜相连,认为是基底层子宫内膜对子宫肌层组织的良性浸润,并且呈弥漫性生长,考虑与多次人工流产、诊断性刮宫、分娩及慢性子宫内膜炎症等因素密切相关,少数患者病灶呈局灶性生长形成子宫腺肌瘤[3]。对于想要生育的患者而言,他们更愿意选择药物治疗,药物治疗能缓解症状,但存在诸多不足,患者不仅治疗时间长,停药后症状复现可能大,还会出现骨质丢失、卵巢早衰等副反应[4]。左炔诺孕酮能有效抑制雌激素与病灶中雌激素相结合,避孕效果好,但左炔诺孕酮宫内节育系统长期使用容易脱落,据相关文献报道,,左炔诺孕酮宫内节育系统脱落与宫腔变形、子宫体积增大等因素有关。

结合研究结果显示:两组子宫腺肌病患者在治疗后,采取左炔诺孕酮宫内节育系统治疗的子宫腺肌病患者的月经量、子宫内膜厚度、痛经评分、血清CA125、子宫体积等指标均比采取米非司酮治疗的患者低;且两组患者在治疗前FSH、LH与E2水平差异不明显(P>0.05),而在治疗后,两组患者FSH、LH及E2水平差异具有统计学意义(P<0.05);采取左炔诺孕酮宫内节育系统治疗的子宫腺肌病患者总有效率为96.67%,采取米非司酮治疗的患者总有效率为77.42%,很明显左炔诺孕酮宫内节育系统治疗效果更好。

综上,选择左炔诺孕酮宫内节育系统治疗子宫腺肌病患者,能改善患者月经量、子宫内膜厚度、痛经评分、血清CA125、子宫体积、FSH、LH及E2水平等,且疗效良好,安全性较高,值得临床使用并推广。