惠州西湖历史水域演变考

梁仕然

1 惠州西湖历史水系演变的研究意义

南宋著名诗人杨万里既有名作“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红”描绘杭州西湖,也有“三处西湖一色秋,钱塘颍水与罗浮”[1]称赞惠州西湖;明代理学大家王阳明的弟子薛侃游历惠州西湖时则认为“海内奇观,称西湖者三,惠州其一也”[2-3]。可见惠州西湖自古以来地位不同一般。

“三大西湖”中的颍州西湖荒废已久,现今鲜有问津不足为奇,而让人困惑的是,留存至今的惠州西湖并没有被足够重视,更不能与杭州西湖相提并论。造成这种现象不仅是地缘和文物遗存数量的原因。现代对古惠州西湖水域完整性的价值认识不足,截流改道、围塘淤地、加建改建,致使水域边界不断被侵蚀(图1),从风景园林的角度来看,山型水系的改变和历史风貌的缺失更是重要因素。

民国年间张友仁的《惠州西湖志》辑录了较完整的景点历史原貌资料和诗文。而从风景园林学科为视角的研究尚待展开,当前多数成果仍处于文学或历史研究层面。留日学者沈悦通过与杭州西湖的布局对比,指出其核心区域与杭州西湖的传承关系;并通过量化数据的对比阐释了其山水空间尺度特点,是少量侧重风景园林本体研究较具代表性的成果。上述研究都以现代惠州西湖为研究对象,并缺乏明确的年代定位。根据明嘉靖、清光绪《惠州府志》及清光绪《归善县志》等提供的历史信息可知,最具艺术和学术价值的应是宋、明及清代的惠州西湖,这点在清代吴骞《惠阳山水纪胜》可得到证实。倘若忽视研究对象数百年间更替和变化的历史事实,不但将难以领略其艺术精髓,甚至会导致现实状况与历史文献描述矛盾的出现,产生曲解,对进一步研究形成阻碍。

惠州西湖之“山”以自然地形为主,而山水特色则是历代人工“理水”和基于此“造景”而成。完整水域存在则风景名胜特色存在,反之则无存。故考证惠州西湖风景园林层面的演变最核心是水域的演变,是深入研究惠州西湖风景园林问题的前提。

2 历史上惠州西湖的山水特色

最早关于惠州西湖的开发相传是东汉僧人文简于今银岗岭一带筑“伏虎台”。惠州西湖历经东晋、隋、唐,至宋代基本成型,至明、清两代达到鼎盛,形成五湖(平湖、丰湖、菱湖、鳄湖、南湖)格局,北临东江,西接惠州城,西、南为延绵山脉所环绕。古时惠州西湖之盛名由来固然有相对厚重的历史与人文因素①,但其风景园林特色从中所起的作用绝不能忽略。“三大西湖”中杭州西湖因各方面优势自古便被认为是中国传统风景的典范,古代惠州西湖若无突出的景观恐怕不足以与其并称。其实这一点从上文杨万里与薛侃的评价中已指明,而古代文人对惠、杭两西湖的品评可再次得到印证,据清康熙年间两广总督赵宏灿的《新筑西湖堤路记》:北宋苏东坡谪惠时赞叹惠州西湖“山水秀邃”。清康熙年间吴骞编撰《西湖纪胜全图说》则认为:“天下三西湖,……杭之嘉以玲珑,而惠则旷邈;杭之佳以韶丽,而惠则幽森;杭之佳以人事点缀,如华饰靓妆,而惠则天然风韵,如娥眉淡扫。[4]”可见古时其风貌不似杭州西湖追求建筑华美,而求素雅野趣。而对其山水间架特色的总结有“菰蒲淡荡,杨柳萧疏……径转峰回”。“延袤十里,……川原屡折,如盘龙蛇。山坳划断,络以平堤”。可见其山水间架因曲折多变而符合文人的审美;更有人认为其山水间架优于杭州西湖的,如清道光年间督学广东的浙江钱塘戴熙曰:“西湖各有妙,此以曲折胜”;清康熙年间王瑛《代泛亭记》曰:“顾丰、鳄相连,溪谷幽深,殆胜于杭湖片水,一览可尽者也。[3-4]”因此可见:自北宋至清代,惠州西湖之山水间架的特点在于特色主要集中于“曲折”,其景观风貌特色是“旷邈”“幽森”,相对于杭州西湖的“华饰靓妆”,惠州西湖更显“潆洄缥缈”。

从对比现场遗存来看,目前除了中央的泗洲塔局部区域外,绝大部分区域无论从山水间架或景观风貌来看都与历史文献所描述的惠州西湖山水特色相差甚远。

图1 20世纪惠州西湖水域变化示意(引自《惠州西湖新志》)

3 惠州西湖东、北岸线的演变

3.1 宋代惠州西湖东、北岸线范围

尽管目前尚未发现宋代惠州城和西湖的相关图像资料,但可据文献了解其概况。其北岸线的确定可追溯至北宋:当时惠州州守陈偁“筑堤截水”使西湖改变“时潦时涸”[4]的状态,而成了一个长年性的湖泊,其堤是为“平湖堤”,并借此兴造景点“漱玉滩”。此外有记载陈偁为塑造景观于东北岸筑“明月湾”②,其景观“纡回十丈,弯环如月”[5]。由此可见北岸线在北宋时因平湖堤的修建而基本确定。

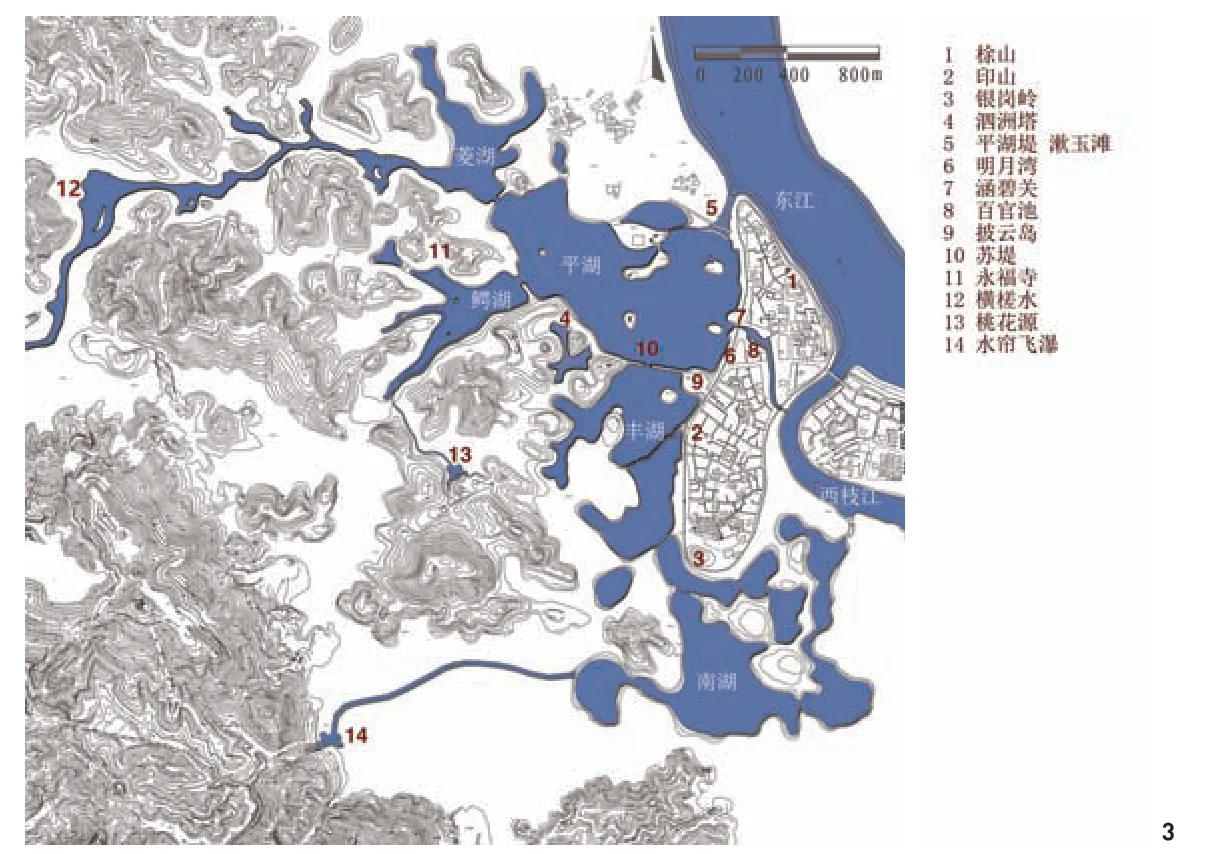

而宋代惠州西湖东岸线与当前现状相比则差异很大。据南宋著名诗人杨万里的诗句:“左瞰丰湖右瞰江,三山出没水中央。山山寺寺楼楼月,清煞东坡锦绣肠。[5]”据此可推理宋时湖区概貌及范围:杨万里所言的“三山”应指现今惠州市3座隆起山丘——梌山、银岗岭和方山③。既然杨万里时代有“三山出没水中央”的景观,从“三山”当前方位来看,此“三山”至少应该是临西湖东岸,否则不可能“出没水中央”。结合上述明月湾,以及西新村曾是岛屿而非半岛的事实,可由北向南推想宋代惠州西湖东岸线范围涵盖了后来府城的西部,水域面积比后世要大得多(图2)。此外“惠州府城在省城东南三百里,明洪武三年知府万迪始建,故城甚隘,今钟楼即南门,平湖桥西门,城隍庙北门”。城北门在城隍庙,而“府城城隍庙在府署西”[5],故可知宋代惠州的城池规模并不大,与以上东岸线的推测范围不冲突。

关于南宋时惠州西湖东、北岸线景观,南宋王象之《舆地纪胜》中有记载:“龙塘、明月湾、归云洞、点翠洲、披云岛、漱玉滩、孤屿亭、荔枝浦、鳌峰亭、濯缨桥,皆在丰湖。④”并描写“台榭二十余所,亭馆为广东之胜”[6]。可见南宋时此区域风景园林的兴造已达到相当的规模。

3.2 明代对东岸线的改造

东岸线的变动涉及城与湖关系的变化,自宋代至明代之间水域范围也非固定不变。后世惠州西湖东岸线的形态基本奠定自明初。由于“故城甚隘”,城市人口增加,明洪武年间而不得不把原来的城墙向西南外扩以增加陆地面积[5]。城墙工程结合湖岸整治和城市景观进行,把部分原西湖东部局部水域划入城内,被改筑成“百官池”⑤,作为城中主要的供水来源,解决明代以前“城中亦无井,民皆汲东江以饮”[4]的城市发展的瓶颈。在供水线与城墙相交处设水关,建水关城门一座,引湖水经涵碧关在此停蓄澄清,任由城内居民汲取饮用[7]。后来道光年间挖淤泥、修石岸、荫以垂柳,关上建涵碧亭一座,题关“廉让之间”四字,取意南朝宋时梁州范伯年“居泉廉让水之间”[4],“因籍”成景。因府城立地条件东为西枝江所限,西城墙的南段走向不得不取弯弃直。至此杨万里所言的“三山”皆被完全纳入内陆,“出没水中央”的景观从此不存。从此确定了明清时惠州西湖东岸的形态(图3)。尽管湖面面积比宋代时缩小,但却获得了收放有致的平面线型[8]。

此举不但重塑水岸、解决民生,城内余水排至西枝江,形成一套完整的城市供水排水系统,免洪水泛城成灾[7],还可乘舟通过涵碧关水路入城出江,形成水上游览系统,风景园林“理水”手法是高超的,从此西湖水系延伸入城。而20世纪以来百官池水系被填埋则使西湖水系丧失了“通城达江”的特色;水体经山、溪、湖、城,最后排出江外的自然水循环路径也不复存在。

4 惠州西湖西、南岸线的演变

4.1 古代西岸线特点及范围

以文献、图像资料对比实地考察结果来看,西岸线鳄湖一带的山水形胜退化明显。有记载:“鳄湖阔三四丈,深倍之”[9];“湖小而深,又曰鳄潭。涨决通湖,惟此不涸”⑥[1-2]。民国水系测绘图结合实测地形图可见:湖之阴山脉逶迤如盘蛇,丘壑纵深多,推测古时候应有较深邃、隐蔽的细长水域空间,而非今天交单一的水域形态。水域分支与地形交融则有利于形成“湖山交错”的形象。此外鳄湖之阴为丰山,此山在当地古有“万山第一”之称,主峰高仅35m,若无非凡形胜不敢名之。清代余作句有诗描绘此处有“湖深能受水,山瘦不因秋” 的景观[2],描绘山上的永福寺则有清代知县佟铭所言“寺据丰山麓,瞰鳄渚,烟云呈异,一郡胜概”的形胜,结合地形实测图及水系推想复原图,并通过计算机模拟去除丰山东南麓近现代各类建筑物和过境公路,可发现此处朝山、案山及左右砂山具备,风水形胜优越(图2、3)。

然而若把惠州西湖水域西岸线范围的界定仅仅限于鳄湖一带则有碍于全面理解其山水特色。“疏源之去由,察水之来历”[10],水源是风景园林完整水域的重要部分。古代惠州西湖的水源来自西部丘陵山汇集而来的三大溪河水:横槎水、新螺水和水帘水。清康熙年间的《西湖全图》中突出描绘三股水源的风貌特点(图4),关于横槎水明代叶维阳有诗曰:“横槎一望白云间,曲曲清流曲曲山。纵目长塘悬怪石,快心半径泻澄湾。鹤田拂翠苗初熟,渔艇高歌钓自闲。千顷浮光从此发,扁舟引胜不知还。[11]”可见横槎水一带空间尺度之大、景物之丰富,并且与主体水域“千顷浮光”有着空间上的联系。此外出自石埭山西南的水帘水在南宋王象之《舆地纪胜》里则被描绘:“崖石壁立,泉激如飞,名水帘洞”[9],有“水帘飞瀑”之称,为古惠州“八景”之一⑦。此景被描述为“擘青玉,走白虹,以水石相喧,为耳目幽赏”“飞瀑下注,潭中有石。清顺治初,郡人姚子敬筑为台。瀑注石间,声如钟鼓,尘积涤尽,心骨冷然”[4],景观除有视、听觉效果外,更有震撼人心的感染力,可见上述水源地有充足的风景园林自然因子。

图2 宋代惠州西湖水域推想图(作者绘)

图3 明、清时期惠州西湖水域推想图(作者绘)(注:鳄湖、平湖、丰湖局部岸线基于民国测绘图、古代文献记载位置和现状1:1000测绘图复原;菱湖、南湖基于民国测绘图基础推测;其他三大水源位置基于文献确定,形态仅为示意;东江、西枝江及西部山体地形为现状)

“景物因人成胜概”,丰富的自然因子结合人文因子使之成为风景园林而非简单的自然水源。如南宋乾道州守王宁筑觞咏、复泉、寒渌三亭于水帘洞岩壁间⑧;山上有摩崖石壁、张留书院。“水帘飞瀑”不但“峰峦叠翠”,且清人于岩洞下筑“洗心台”,其造景立意可能是根据《易·系辞上》“圣人以此洗心”而来。成溪后沿螺山南麓,途经有菖蒲涧、万松径等景点。新螺水源自螺山与小榜上之间的桃花源,旧时多桃花,谷口地形类似陶渊明所记,故名,有清醒泉。水流至螺山东北山谷间有“濯缨涧”,“濯缨”一名出自明代张萱诗句“人濯其缨我濯足”,故当地又俗称“洗脚坑”,上有桥,涧水经此出有“两山峡持,危石壁立,盘石环泻,逸韵锵鸣”[11]的壮丽景观。

显然,三大水源已具有丰富的风景园林要素,其意义远不仅是为湖体供水,而是大大丰富了西湖西部的景观层次,并与主湖区结合成完整风景园林系统,水域景观范围与今天相比至少西拓2km以上,也呼应了古人所指“川原屡折”“径转峰回”“以曲折胜”山水特点,对惠州西湖水域景观完整性有重要意义,因此应把三大水源及附属景观纳入古代惠州西湖西部水域的范围来研究⑨。

图4 清康熙年间惠州西湖全图(引自《惠州西湖新志》,原图引自清·吴骞版《惠州府志》)

4.2 南岸线历史风貌及范围的线索

南岸线指惠州西湖南湖一带,据民国时期测绘图推测,其古代范围大大超过如今,堤岛相连[2],景观层次丰富。自20世纪50年代起水域退化严重,东南一带局部被填埋建成居住区,地形特征完全消失,历史风貌丝毫无存。或许是由于位置较偏,景点相对少,明、清时期文献对南湖的记载不多。然而更早与之相关的记载则显示了该区域在历史上的重要性:北宋余靖《惠州开元寺纪》,当时开元寺⑩所在地即是今天惠州银岗岭南麓,可视为了解丰湖和南湖水域的概况:“惠州治城之南二里,则所谓最胜之寺者也。……兹寺重冈复岭,隐映岩谷,长溪带幡蟠,湖光相照,探幽赏异,一郡之绝。故累朝诏择名蓝,赐以嘉号,而常在其选”[4]。可知当时寺庙选址面向南湖,其山水形胜方面极其优越。推想图的南湖部分主要依据民国时测绘资料复原(图2、3)。

5 结语

今天惠州西湖景观的现状无论是水域形态或历史风貌都与宋代或明清时期有显著的差别。而自古以来其水域岸线形态也并非固定不变,动态完善过程本身也是一种理景艺术,所呈现的景观效果各有特色:东部水岸无论是宋时水面辽阔,或是明清时水域形态的收放有致和通城达江,都具备更深层的意义,而非当前层次较单一的状态;而古代西部水域岸线不但具有特征鲜明的山水形胜,且景观范围远远超过如今人们的认知;古代南湖无论风貌或规模更是如今的遗存所不能比拟。因此,考证惠州西湖历史水域的演变,不但有利于正确认知惠州西湖的历史状态和园林艺术,并且是今后进一步研究其掇山理水原理、建筑布局特色的前提。

注释:

① 古时因被放逐或其他原因至惠州的名人众多,如隋代尚书柳述、唐代宰相张钖、杜元颖、牛僧孺、郭子仪女婿赵纵、义武军节度使浑镐、桂管防御观察使郑亚、少府崔元受,以及中书舍人崔沆等;北宋有庆历四谏官之一、文学家余靖,宰相、书法家陈尧佐和文学家、书画家苏轼;南宋有“南宋四家”之一的杨万里、辛派词人刘克庄;明代有诗人、书法家、“吴中四才子”之一的祝枝山,还有理学大家王阳明的弟子薛侃曾于湖上传播理学多年;清代有诗人戴熙、丘逢甲、陈恭尹,思想家黄遵宪,民国岭南画家高奇峰等。

② 目前明月湾已被整改为开放绿地。

③ 梌山所在地在今中山公园;银岗岭位于府城南隅,现老干所一带;方山在今环城西路、西湖丽日购物广场后。

④ 宋代“丰湖”所指范围是惠州西湖全湖,非仅指后来的局部“丰湖”。

⑤ 鹅湖又称百官湖、郎官湖。惠州城内的百官池也于20世纪50年代被填没,从此很长一段时间湖水不但不入城内,反而承担城市污水的容纳和排放。

⑥ 古时“鳄湖”所指可能是今天鳄湖周边的细长水系,而非现代鳄湖。

⑦ 明代薛侃诗曰:一道珠帘水,长悬苍翠间。冷风吹白日,急雨响空山。石漱林端齿,潭清镜里颜。采奇欣共赋,临发复忘还。

⑧ 宋代以后被毁。

⑨ 自20世纪50年代因各种原因三大水源被截流、改道,西部水域或风景园林范围也仅限于鳄湖一带。

⑩ 唐玄宗开元年间于全国敕封“开元寺”。