犬鼻部疾病特征的CT影像分析

蔡晓琳 , 谢富强

(中国农业大学动物医学院 , 北京 海淀 100193)

常规X线摄影对于头部疾病的评估非常有限,而计算机断层扫描(Computed Tomography,CT)可以在头部疾病的诊断上提供更多的可能性,尤其适用于对鼻腔及中耳疾病的评估。在病变定位、病变范围、病变性质、与周围组织关系及侵袭程度等方面,CT可以提供大量诊断信息。本研究基于犬头部的CT扫描,分析总结了犬鼻部疾病的CT征象。

1 材料与方法

1.1 研究资料 对2016年1月-2018年1月期间,因鼻腔分泌物(血性、脓性等)、打喷嚏、鼻部肿胀等临床症状前来中国农业大学动物医院进行头部CT扫描检查并通过细胞学、组织病理学或手术获得最终诊断结果的病例进行收集,获得相关病例共29例。

1.2 主要仪器设备及药品 (1)CT机:飞利浦医疗(苏州)有限公司,仪器型号MX 16-slice;(2)飞利浦CT工作站:联想微型计算机T4900-c00;(3)Surgivet CDS2000麻醉机:Smith Medical, 美国;(4)多功能监护仪:Vmed Technology, 美国;(5)麻醉前用药:布托菲诺,规格1 mL:10 mg,MSD Animal Health,批号:A136A03;(6)诱导麻醉药:阿法沙龙,规格1 mL:10 mg,澳大利亚Jurox Pty,批号:33701;(7)吸入麻醉药:异氟烷,规格为100 mL/瓶,英国RHODIA,批号:217170301; (8)造影剂:碘海醇,规格为350 mg I/mL(以碘浓度计),宁波天衡制药有限公司,批号:161101B02-1。

1.3 检查方法 采用PHILIP 16排螺旋CT机,患犬行常规吸入麻醉。对怀疑有鼻部疾病的患犬进行头部CT扫描,采用俯卧位,扫描范围自鼻尖至第1~2颈椎,扫描条件为管电压120 kV,管电流160 mAs,根据犬体型不同层厚为1~3 mm,建像间隔为0.5~1.5 mm。对软组织病变、怀疑有肿物的病例行增强扫描,在正式扫描前30 min进行过敏试验。增强扫描使用造影剂(碘海醇),剂量按600~880 mg I/kg·bw计算,注射速率≤3 mL/s,在注射造影剂后1-3 min进行扫描。增强扫描需使用软组织算法进行扫描。

1.4 数据分析 使用IBM SPSS statistics 19软件对试验数据进行分析,n表示病例数,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患犬鼻部病变类型分布 29例具有明确诊断结果的犬鼻部疾病病例中,有19(19/29,65.5%)例恶性肿瘤和10例(10/29,34.5%)鼻炎。恶性肿瘤病例中有7例(7/19,37%)鳞状细胞癌,6例(6/19,32%)腺癌,3例(3/19,16%)恶性未分化肿瘤,2例(2/19,10%)软骨肉瘤及1例(1/19,5%)纤维肉瘤。鼻炎病例中有5例(5/10,50%)牙源性鼻炎,2例(2/10,20%)慢性混合细胞性鼻炎,1例(1/10,10%)溃疡性化脓性鼻炎,1例(1/10,10%)轻度淋巴细胞浆细胞性鼻炎及1例(1/10,10%)异物性鼻炎。

2.2 患犬年龄、性别及品种分布 鼻腔肿瘤的患犬中位年龄为12岁(2~14岁),其中11例为雄性未绝育犬,3例为雄性绝育犬,4例为雌性未绝育犬,1例为雌性绝育犬。鼻炎的患犬中位年龄为11岁(5~15岁),其中5例为雄性未绝育犬,1例为雄性绝育犬,2例为雌性未绝育犬,2例为雌性绝育犬。鼻腔肿瘤与鼻炎的患犬在年龄分布上没有统计学差异(P=0.343)。

患犬品种分布如下:萨摩耶犬4例,哈士奇与杂种犬各3例,金毛犬、约克夏、喜乐蒂、雪纳瑞、银狐犬与巨贵犬各2例,边牧犬、俄牧犬、小鹿犬、可卡犬、史宾格犬、拉布拉多犬与苏格兰梗各1例。

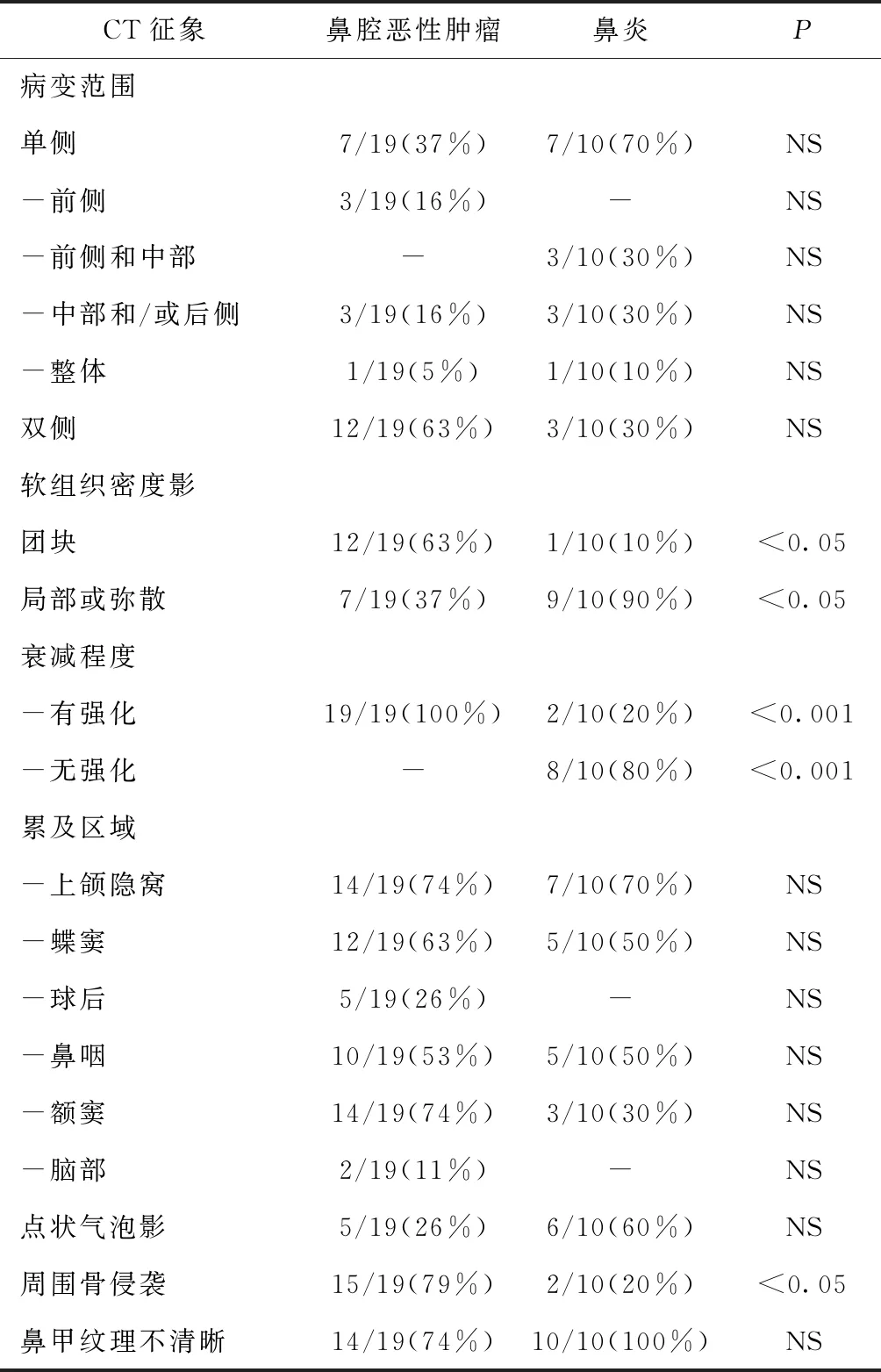

2.3 CT征象分析 鼻腔恶性肿瘤与鼻炎的CT征象发生率见表1,通过对比鼻腔肿瘤与鼻炎的CT征象发生率我们可以发现,鼻腔恶性肿瘤病变累及双侧的比例(63%)高于鼻炎(30%),虽无统计学差异,但符合肿瘤具有强外侵倾向的特点。鼻腔恶性肿瘤与鼻炎在鼻腔内软组织密度影的分布方式及增强后是否强化上具有统计学差异,恶性肿瘤多为软组织密度占位性团块(形状不规则、边界不清晰),并且增强后均有强化(不均匀强化),而鼻炎的软组织密度影则倾向于局部或弥散分布,且大多数没有明显的强化。软组织密度影累及区域虽然二者无统计学差异,但鼻腔恶性肿瘤有部分病例累及球后区域(26%)及脑部(11%),鼻炎病例则未见累及。恶性肿瘤累及额窦的比例为74%,明显高于鼻炎病例(30%),因此在对CT图像进行判读时要特别注意。此外,鼻炎的病例更多见点状气泡影,这提示鼻腔内软组织密度影为液体。鼻腔肿瘤与鼻炎CT图像对比见图1及图2。

表1 鼻腔恶性肿瘤与鼻炎的CT征象发生率

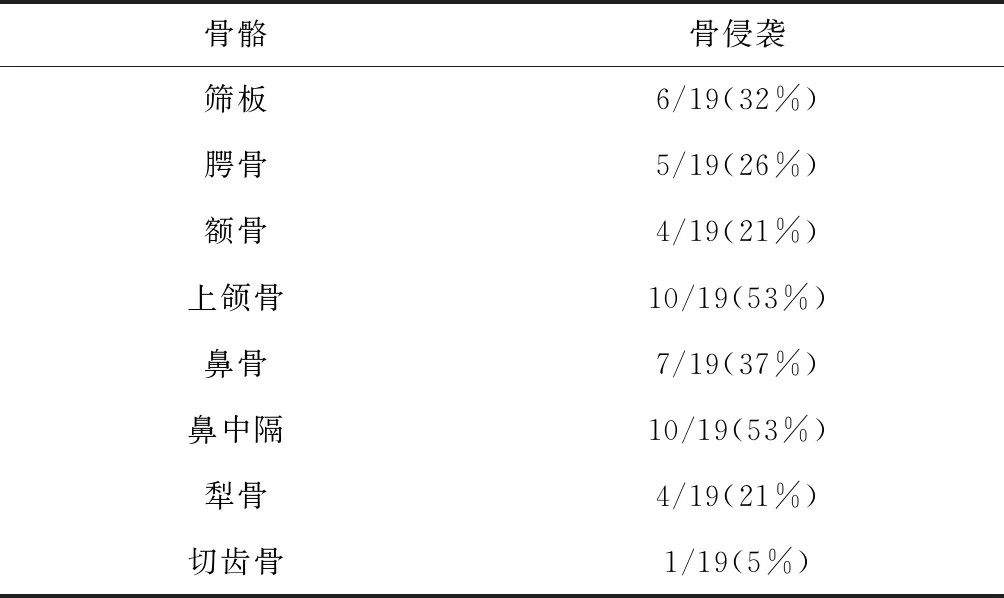

大部分鼻腔恶性肿瘤及鼻炎均会有局部鼻甲破坏/鼻甲纹理不清的表现,无局部鼻甲破坏/鼻甲纹理不清的5例恶性肿瘤均是鼻尖的肿瘤,未累及鼻甲。但是除了鼻甲,相较于鼻炎,恶性肿瘤更多会表现对周围的骨侵袭(P<0.05),其中对上颌骨、鼻中隔及鼻骨的侵袭发生率较高,见表2。

表2 19例鼻腔恶性肿瘤骨侵袭发生率 (n=19)

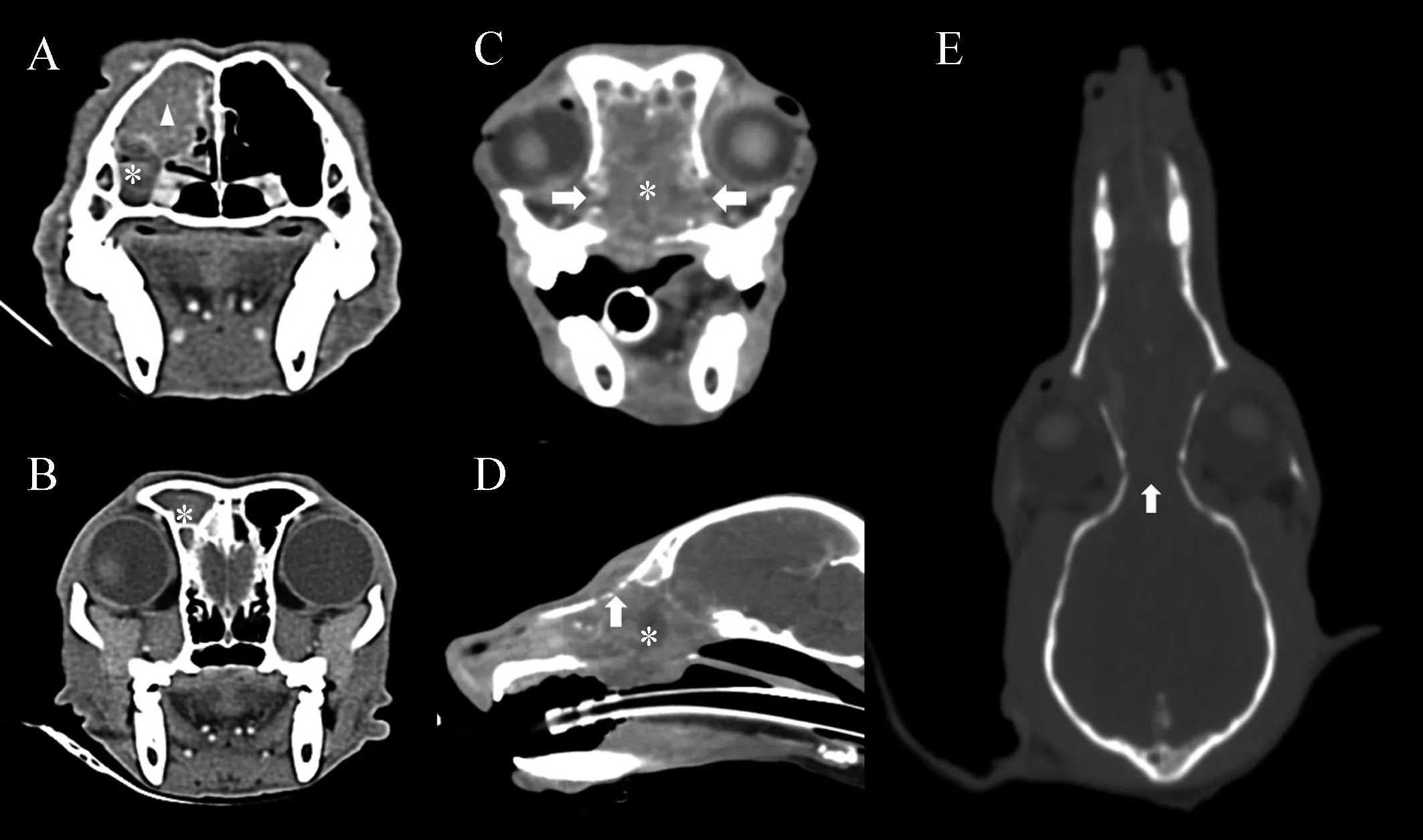

图1 犬鼻腔肿瘤CT图像A~B:图示1例12岁雪纳瑞犬鼻腔腺癌增强后横断面图像(WL:60/WW:400),A中*为上颌隐窝内无明显强化的软组织密度物质(提示积液),白色三角形示轻度强化的软组织密度团块,鼻甲纹理消失,B中*为额窦内无明显强化的软组织密度物质(提示积液);C~E:图示1例8岁贵宾犬鼻腔鳞状细胞癌增强后图像,C、D分别为横断面和矢状面(WL:60/WW:400),E:冠状面(WL:300/WW:1 500)。*为边界不清、不均匀强化的占位性团块,从D图可见肿物已突破筛板侵袭至脑部,白色箭头指示上颌骨骨溶解,C图中白色箭头指示肿物溶解腭骨侵袭至眼球下方,E图白色箭头指示筛板区域已看不见筛板影像

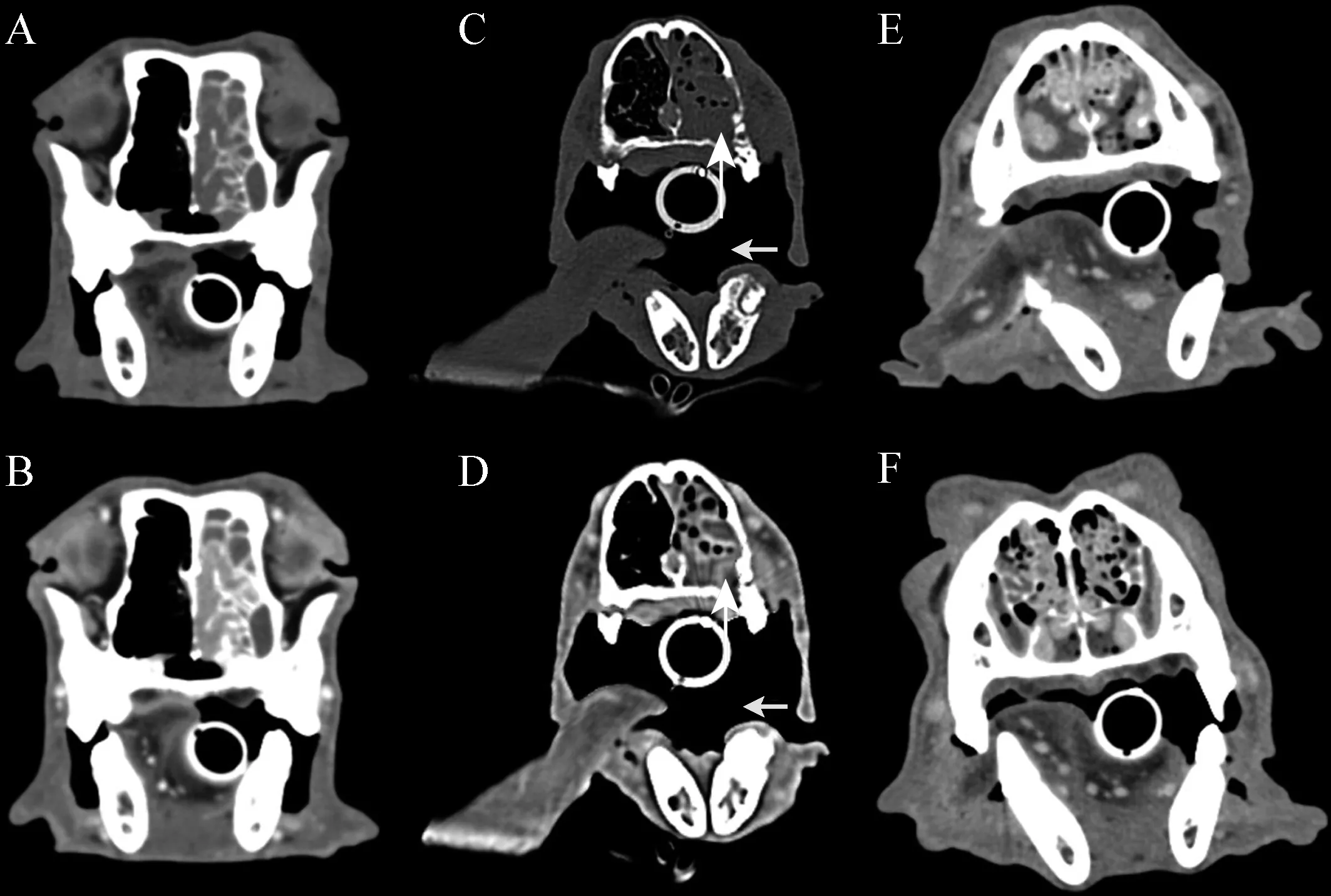

图2 犬鼻炎CT图像A~B:图示1例11岁金毛犬轻度淋巴细胞浆细胞性鼻炎增强前后横断面图像,可见左侧鼻腔内软组织密度影部分有强化部分无强化,但无明显占位性团块,部分鼻甲骨溶解或鼻甲纹理不清晰; C:图示1例15岁喜乐蒂犬口鼻瘘增强前横断面图像; D:增强后横断面图像,可见无明显强化的软组织密度影呈弥散分布并可见点状气泡影,白色箭头指示牙根与鼻腔相通的口鼻瘘处(齿槽骨溶解);E~F:图示1例5岁金毛犬异物性鼻炎(异物为花生米)的横断面图像,均为增强后图像。可见无明显强化的弥散分布的软组织密度影,并且可见点状气泡影。(C图WL:300/WW:1 500,其余图像WL:60/WW:400)

3 讨论

3.1 犬鼻部疾病的一般特征 犬慢性鼻部疾病最常见的原因是肿瘤和真菌[1]。在J.Lefebvre等人对85例犬慢性鼻部疾病的回顾性研究中,37例为恶性肿瘤,40例为炎症性鼻炎,7例为真菌性鼻炎[2]。在本研究中,29例犬慢性鼻部疾病中19例为恶性肿瘤,5例为继发于牙病的鼻炎,4例为炎症性鼻炎,1例为异物性鼻炎。可见在不同的研究中,恶性肿瘤总是犬最常见的慢性鼻部疾病原因之一。

犬的上呼吸道肿瘤相对而言并不常见,有报道显示,犬鼻腔和副鼻窦原发性肿瘤约占犬所有肿瘤的1%~2%,约80%的鼻部肿瘤是恶性的。腺癌、鳞状细胞癌和未分化癌占犬鼻部恶性肿瘤的2/3,肉瘤(包括纤维肉瘤、软骨肉瘤、骨肉瘤和未分化肉瘤)构成其余犬常见鼻部肿瘤[3-4]。在J. Lefebvre等人对85例犬慢性鼻部疾病的回顾性研究中,37例肿瘤病例中有25例(68%)为上皮癌,其中76%为腺癌,其余为移行细胞癌和鳞状细胞癌,余下12例(32%)为肉瘤[2]。在本研究中,所有犬鼻部肿瘤均为恶性肿瘤,37%为鳞状细胞癌,32%为腺癌,10%为软骨肉瘤,5%为纤维肉瘤,与文献基本相符。

3.2 犬鼻部疾病的CT影像特征 CT扫描在炎症性鼻炎(或称非特异性鼻炎)、鼻肿瘤和真菌性鼻炎的鉴别上比常规X线更具有敏感性和特异性。炎症性鼻炎最常见的CT征象包括鼻道内的液体积聚、软组织密度影、鼻甲破坏、额窦内液体积聚及点状气泡影。影像异常通常在整个鼻腔内弥散分布,偶见在鼻腔前侧或后侧局部存在。鼻甲的破坏程度倾向于比鼻肿瘤或真菌性鼻炎的患犬轻一些,甚至不存在鼻甲破坏[5-6]。鼻甲破坏(若有)程度与鼻炎组织学严重程度相关[2]。本研究中没有确诊真菌性鼻炎病例,真菌性鼻炎在犬比在猫中更常见,其CT征象为:中度到重度的腔内鼻甲破坏(形成过度透射线的空洞区域),伴有鼻道中不定量异常软组织密度影的存在;额窦、上颌隐窝和组成鼻腔的骨骼内表面黏膜的非特异性增厚;薄骨结构的破坏(额嵴,筛板)[5-7]。由口鼻瘘引起的继发性鼻炎的CT征象特点是可以发现从牙根通向鼻腔的瘘道(有的时候并不明显),异常的软组织密度影及局部的鼻甲破坏/鼻甲纹理不清晰主要集中在瘘道附近区域。

均质的软组织密度团块、广泛的鼻甲和相关骨破坏更倾向于鼻肿瘤。当发现鼻中隔、额窦或筛板被破坏,软组织密度团块累及鼻咽部或球后区域,增强后软组织密度团块不均匀强化,呈高低混杂(斑驳)密度影时,应该首先考虑肿瘤的可能性[3-4,8-9],这与本研究的结果相符。虽然我们总结了鼻肿瘤和鼻炎不同的CT表现,但在实际病例中仍会有很多病例的CT影像表现让医师觉得模棱两可,大多数患肿瘤的病患也会伴有炎症,有些严重的鼻炎病例也可见软组织密度团块,故确诊应以组织病理学为金标准,而CT征象具有较强的提示作用。

3.3 尚待解决的问题 如今随着MRI在宠物临床的投入使用,国外已经有关于使用CT和MRI进行肿瘤分期的对比研究。MRI可以区分黏膜和其他软组织,使其在肿瘤边缘的确定上更具优势,而CT则在对皮质骨的破坏的评估上更胜一筹,应选择CT还是MRI仍存在争议,缺乏病理的比较,故仍需要大量临床病例做进一步比较研究。随着技术的发展和病例量的积累,未来应对不同组织学类型的肿瘤CT影像特征进行对比研究,总结其共同点及各自的特点,有助于我们进行疾病的鉴别诊断。