“狂草四人展”观察思考

◇ 康守永 吴川淮

一

“狂草四人展”从2016年开始,分别在兰州、济南、长沙、南京四个地方展出,一年一次,每次必是人群涌动,热闹非凡。在推出展览的同时,创作者都要举行论坛,与观众现场交流,阐发自己的创作意图,诠释他们的草书观念。由此,创作、观点、欣赏、批评、争议等等,形成了近年来少有的“现象级”展览。

书法的历史,总是在积累、变革、升华、批判、否定、否定之否定的过程中完成。在资讯贫瘠的年代,一种书体,一种表达,一种风格,总要经过漫长的演变。社会动荡、朝代更替、经济变革、时风进退、审美趣味等等,都会成为引发变革的因素,所谓“种族、环境、时代”(丹纳)三要素。尚韵、遵法、求意、追形,不外是民族性格、社会风尚、大众心理的生命迹化。其时,典型人物、典型表现、典型风格就会被模仿、学习、关注、传播,或者淘汰。简言之,一个时代的书法现象,是这个时代的环境、审美理想、特殊人物所构成的特殊关系的总和。

我们这个时代,是社会充分发展、科技快速变革、文化异常繁荣的时代。书法的发展也带着明显的时代印痕。书法在退出实用(日常工具)之后,作为传统文化依然深入地化入中国人乃至东方汉字文化圈的血脉,可以说没有一种艺术能有着比之书法更为广泛而深厚的群众基础,从“写好字”“精神迹化”“素质教育”“艺术表现”甚至“生命质量”等等不同层面不断被阐发着书法的意义。所以书法的历史已然带着新的人文特征显明地进入当代史:书法的参与人数、展览规模、展览数量、形式设计、书样形式、作品尺幅、拥有的资料、学习的便捷、传播的效率、批评的层次格局、关注的热点和角度、与社会经济文化渗入的深度等等,无不是只有今天才有的现实格局。在我们哀惜难与古人一比高低的时候,我们也不能如足球一样引入外援般向古人求援。所以,我们还是要走进谁也绕不开的现实。

现实的书法还是堪用“繁荣”二字来形容的,而最具影响力和群众性的无外是展览。当代的展览除了中国书法家协会主办的具有连续性的展览,如国展十二届,中青展八届,新人新作展八届,楷书展、行书展、草书展、篆书展、隶书展、妇女展、青年展、楹联展、大字展、册页展、手卷展等等,都有届的排序见证着展览的生命力。而这些展览中,又是各具特色的,就具体的书体来说,展览中楷书的静穆、手卷的雅致、手札的文气会给人留下深刻印象,但最引时人关注、引起情感激荡的还应该是草书。当代自发的展览能够坚持一年一届的,“狂草四人展”“行草十家展”“沈门七子展”等品牌展览,也证明着草书的魅力。

我们欣喜于这些现象的存在。因为这是一个需要在书法的创作上守“法”而又要打破“法”的时代,是一个需要抒情并能够抒情的时代,也是积淀了几十年总要人“兴来小豁胸中气,忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”的时代。用行草书表达狂欢的时代一定是一个艺术繁荣的时代,是一个把狂草书体真正引入到艺术并兴旺发达的时代。所以,总要有人振臂一呼,总要有人把自己的才气、意志、风华表现在狂草的这个时代。

这些年的草书创作,应该说是三十多年来更见成果的领域。随着我们当代印刷术和电脑、手机媒体技术的提高与普及,经典已经不是放在大堂密室的档案,而是一个平常人都能够接触的学习材料和欣赏的经典,人们的审美眼光也不同于前些年,对于书法的形式化有了更深刻的理解。狂草是抒情的,是有抒淋漓痛快的感情的,但狂草更有其独特的时代意义,它既要求书写者具有深厚的实践技巧能力,更需要有能够以笔书写情怀的能力。“草势尚险,凡物险者易颠,非具有大力,奚以固之!”(刘熙载《书概》)这个要求本身就需要非常有实力有能力的作者来为之,而且草书的固有艺术特点也提供了探索求变的空间。

不可否认,“狂草四人展”就是在这种书体的可变空间内寻找自己。所以,每到一处开幕的盛况之下,也出现了多方面的议论。但同样不可否认的是,“狂草四人展”也是我们这个时代呈现在华美殿堂之上最可供大众品味的“四声道”、“四重奏”—是意趣悠远还是狂放恣肆,是理性探求还是个性张扬,是形式玩味还是情感表达,每一个人都从各自的角度去理解、欣赏,咀嚼、思考或质疑、批评着。

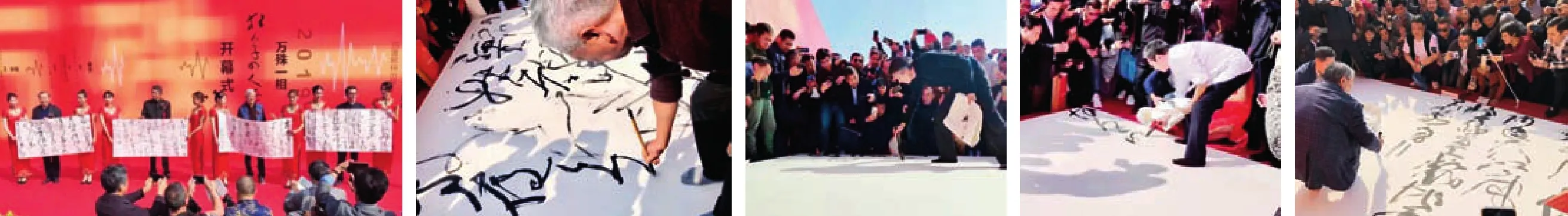

“狂草四人展”现场剪影,胡抗美、刘洪彪、张旭光、王厚祥挥毫创作

二

关于狂草,这些年在全国的书法展中,应该说很少能够看到,尤其是酣畅淋漓的狂草。说一句实话,就是你把狂草写得再好,也不一定能够上国展,很有可能你在初评的时候就会被拿下了。2006年二届兰亭展上,吕金光写的那首唐寅题画诗的狂草作品,就是在初评中被淘汰了,是在评审中有一个让评委在淘汰作品中“拾漏”的过程,胡抗美才能够从中间“淘”回来的,居然后面获了奖,甚至以后引领了一阵子草书创作的潮流。吕金光的入展、获奖只能是当代草书的特例。通常国展中,基本都是中规中矩、中间又能发挥一些小高潮的小草作品,只有少许的大草作品,狂草更是稀见。这四位书法家,包括前两次参加的张学群,也都能写一手漂亮的小草,但他们更钟情于“二王”一系的狂草。尤其是王厚祥,更是一路从国展中“杀”过来的。他是在不断调整自己创作路径的过程中选择了狂草,也是因草书而获得了中国书协首届草书展的一等奖。

从某种意义上讲,“狂草四人展”组合超越了这个时代对于创作一般性的要求,而达到了一定新高度的书写,每一个人都是无拘无束解衣磅礴,每一个人都努力地化技为道。四年之间,他们所展出的作品,都是在轻松而严肃的创作状态下的爆发式的创作。他们在创作中,既面对传统,又面对自己的内心。当代什么样的展览更能看出书家的“心性”?“狂草四人展”是最能看到每一位书法家“心性”的创作。如刘熙载《书概》所说:“观人于书,莫如观其行草。东坡论传神,谓‘具衣冠坐,敛容自持,则不复见其天’。《庄子·列御寇》篇云:‘醉之以酒而观其则’,皆此意也。”

“狂草四人展”是一次次书法个性化的激情演示,出自传统但变化万端,根基经典却独出机枢,展示了书法与人的深层结合,三分理性七分醉意,六分传统四分原创。看这个展览,让人分明感觉到,书法正以自己蓬勃的生机呈现出新的斑斓,书法完全可以用自己的方式再度演绎更为丰富的传统。后现代主义大师佛朗索瓦·利奥塔认为,“现代性”是以一种超越自我(不断地由一种状态改变为另一种状态)的冲动形式存在的,因此现代之中就暗示了后现代。从“狂草四人展”开始,我们就认为这个展览既有浓重的古典意义,更有浓郁的现代性,每一年四位书家都在“超越”,都在艰辛的创作中收获创作的欢欣。他们的作品,足以说明草书艺术的充裕的自由度和自得性。在所有的书体中,狂草应该是当代人丰富精神艺术的表现形式,它充满着一种理性与非理性之间的宣泄,书法成为了人精神意味的符号与结构。在这种表现中,既有对于传统的精准把握,也有随性表现的畅快洒脱,对于不经意之间的有所突破、有些犯“规”,作为观者来讲,有的人认为恰恰是它的价值,有的人认为可能是其不足。从艺术接受学的范畴来说,这也正是观众眼中不同的哈姆雷特。

“狂草四人展”可以说经过了很长时间的酝酿与积淀,虽然是四个人的组合展,虽然每一次每个人只有十件或者十几件作品,但四个人都在自己不同的文化背景中走到了一起,对他们自身来讲,他们的狂草也是经过了磨练,经过了多年对于草书特别是狂草进行大量的临写创作而达到了一种升华状态的精神图腾。草书难,狂草更难,历史上很多时代不能产生狂草,就是这个道理。但一个时代总要有几个勇敢的探路者,为这个时代塑造独特的形象。至少“狂草四人展”带来了思考:狂草艺术的这种创作方式能不能适应现在这个娱乐至死、信息爆炸的时代,适应不适应普通的受众人群?他们的这种集群性的创作实践,能不能在今后从古典意义上建立狂草的新的美学范式和审美理念?这还需要他们不断地实践下去,十年看如何,五十年看又是如何?

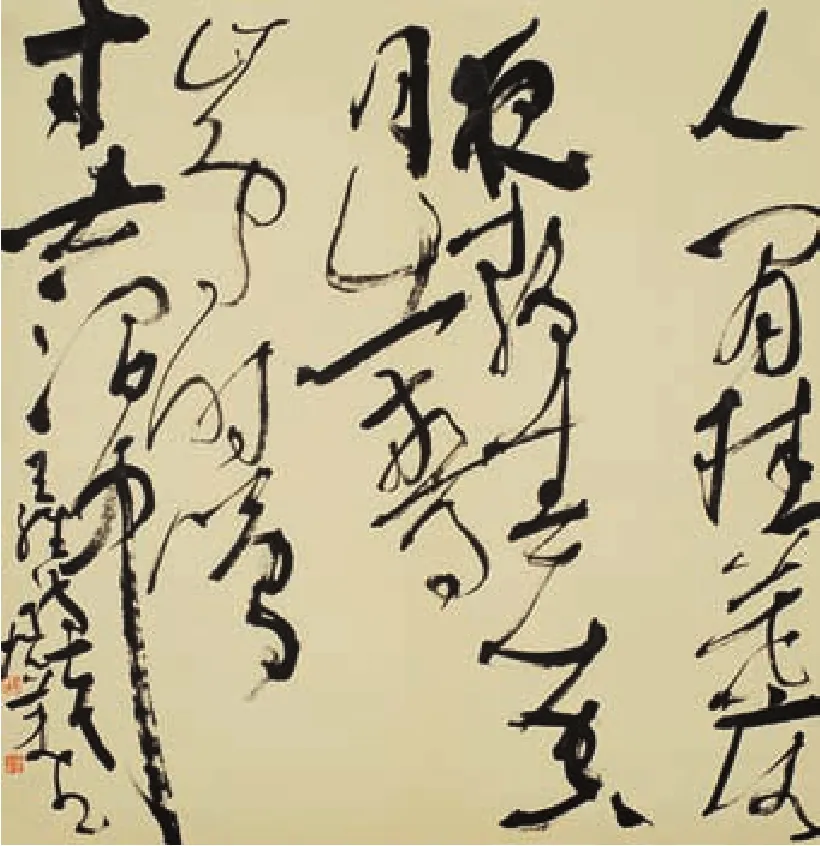

胡抗美 草书王维诗 纸本

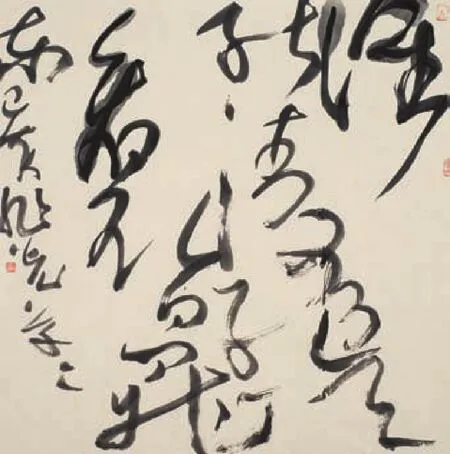

刘洪彪 草书梦行云 纸本

三

从技术上考量这次“狂草四人展”,不少专业人士给予肯定的回答,认为他们都在自己原有的基础上有着某种突破。张学群在书前《狂草,纸上的“狂歌”“漫舞”》中写到草书“从自发到自觉,从繁复到简约的演化,也经历了从文本到图式的变迁”。我们认为,“狂草四人展”在图式及艺术化、意味化上有其独立的追求。所谓的“图式化”,是从作品外观上看到的,也是几位书家在创作中的有意为之。书法不能摆脱书写,但书法的艺术意味性,通过狂草可以实践之。狂草是书法的极限探险,是汉字情感的烂漫倾泻。

在展览的布局上,他们有意将每一个人除草书之外的不同书体以整体展览版的形式放在前面,提示观众,这位书家除了狂草,还能够书写不同的书体,而且写得非常到位。胡抗美的篆楷行,刘洪彪的楷隶篆,张旭光的行楷隶,王厚祥的楷行隶,每一个人都有不同的传统背景和审美理想,每一个人也有自己的“手段”。走向狂草,不啻是一种自然的最终选择,当然也是选择的一种。

狂草在当代,是一个引领时代创作的书体,也可以说是一个高端领域的创作。狂草的状态,是一个书法家忘却时空、忘却自我的状态,也是最难抵达的状态。我们在南京现代艺术馆认认真真、仔仔细细地品味每一件展出的作品,如同在穿越不同的“河流”一般。这四位书法家都有非常深厚的传统功力,对传统的继承之上的化解整合,逐渐地形成了自己的风格、气象。他们对于狂草的追求,本身就是现代性的追求,书法在这里进行了古典化的转捩,更体现出了现代人的主体精神,而这种精神与传统保持着千丝万缕的联系。

此前,我们曾在多个场合与胡抗美交流。抗美先生说,我这一次为展览作了认真的准备,我觉得每一次展览都应该不一样,都应该有一些新的变化。我这一次的作品就与前几次不一样。书法也要追求新面目,书法也只有在争议与探索中得到发展。

胡抗美的作品,11件都是变化特别大的作品,如沈括《海市蜃楼》节录,凸显着他的书写技巧,有如图一幅长卷的画面一样。《蔷薇》是依日本宫本潮声的草书形制而书。他的其他作品既延续了过去一贯的风格,但又总是有一种内在的激情在荡漾澎湃。胡抗美在这些年里,一直是在一种思想状态下的书写,更对传统的细部进行分析吸收,他曾把《古诗四帖》放大满墙,细微处均不放过,一一分析,一一拆解,又一一对应。对于他的书写只有读过他的著述或者听过他的讲座,才能更深一步理解。

这几十年中,刘洪彪从书坛的创作骁将成为了当代书坛领潮人物,是这个时代使然,更是他这个人心直口快、一言中的的行事风格使然。“纷逢尤以离谤兮,謇不可释。情沈抑而不达兮,又蔽而莫之白。”(《九歌·惜诵》)昔年他深入王铎精髓,深悟王侯扛鼎笔力与个人性情的契合与转捩。他提出过“字古式新”的目标和理念,并一直在实践之中。他说“笔法、结法、墨法、章法是书法的基本法,辩证法才是书法的最高法”,强调“理性调控下感性书写”,此次作品中他的大与小,粗与细,长与短,宽与窄,正与斜,快与慢,浓与淡,湿与枯,疏与密,实与虚,开与合,连与断,都见其书写中的纵逸萧散,驰骋淋漓。以他的欧阳修《春日词五首》为例,这件七米多长的长卷,风生水起、草木皆兵,万物从容、点画自然。

张旭光的书法从“二王”中化出,纵横优游而古意深厚,是当代帖学一路的引领者。他的书法在深汲传统中注重现代的造型、现代的构成、现代的旋律、现代的轻重关系、水墨关系等。此次所展出作品,更为轻松,更为放逸,狂而不燥,动而有致。他的《世说新语》节录,圆笔雍容浩荡,气息排叠而出,滔滔江水,回环俯仰。他给自己创造着一个旋转而又逸荡的书法空间。他现在是一身轻的在创作,为自我在创作,回归到人生的真实状态的创作。

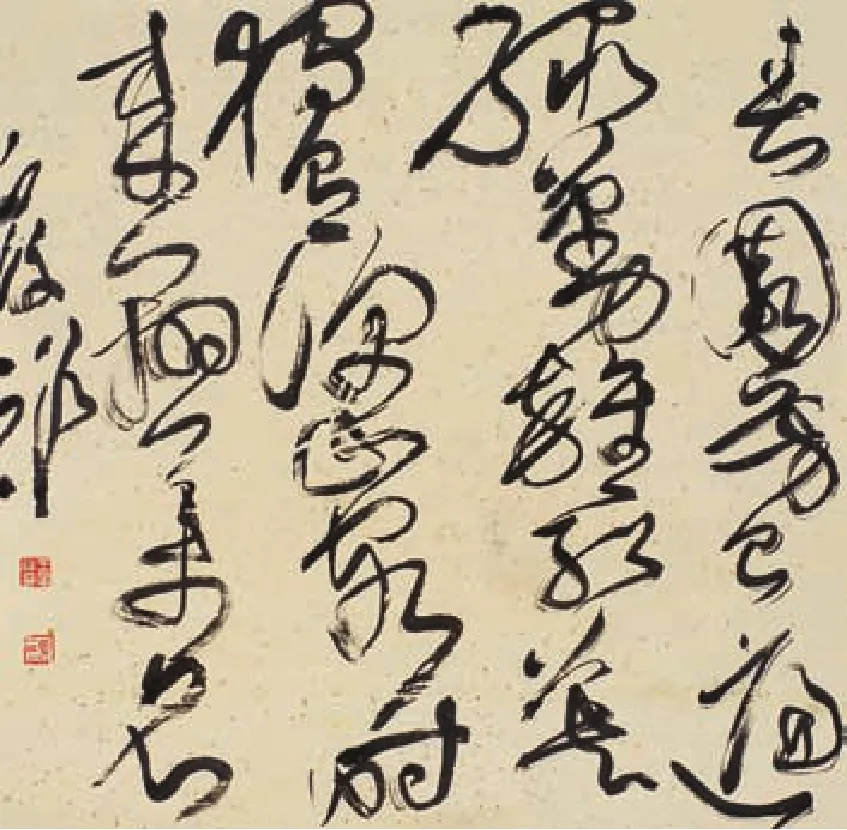

王厚祥得晋唐古法,笔法纯正,结字经典,他以篆籀的线条写烂漫的草书,他善于变化,开合自由,出神入化,难揣端倪。连续四年的“狂草四人展”,他都有大作品问世,写得奔放淋漓,翰逸神飞。此次两件大作同样是写得行气如虹,反虚入浑。他善于调动字体在自然的变化之中大开大合,且时有一些细微处的深化腾挪。他写的范仲淹《苏幕遮》,浓笔,虚笔,涨墨,节奏,错落,观之可饮一大白。

任何时代的艺术创作,都可以说是有缺憾的创作,都不可能十全十美。在我们这个“有高原没有高峰”的艺术创作时代,刘熙载《书概》所谓“释智遗形,以至于超鸿濛,混希夷”,何其难也!“狂草”何尝不是一场“狂欢”!

“美是理念的感性显现”(黑格尔《美学》)。除了传统,除了技艺,除了情感,他们四个人还缺什么呢?他们很自足、很陶醉的书写,就是现代人的生活的方式,他们以小众式的创作,扩延着狂草书法的理念,追随着一个时代这种狂草书体的演进。百年之间,于右任大草书写的蕴藉与普及标准草书的苦心,毛泽东纵横捭阖的诗词书写,林散之草书的飞白与飘逸,卫俊秀的顿挫与疾涩,魏启后对于简牍章草改进的峭拔与圆融等等,都留下了草书灿烂的瞬间。但自他们以后,几乎没有了狂草,隔绝了狂草。“狂草四人展”来了,他们的淋漓书写,肯定不能完全的美轮美奂。在广州,有一位七十多岁的老者,从微信里把“狂草四人展”所有作品都细细地阅读一遍,并把他认为可以商榷的字,集中书写在一个本子里,甚至对个别的错字、漏字、别字也都一一注明。有读者对他们在展览论坛上发表的观点提出了批评。也有专家对他们所秉持的创作观念持有异议。我们与四位书家交流这些社会上的不同看法,他们几乎无一例外地赞同于学理性的批评,哪怕有深度,再尖刻!但他们拒绝那些自以为占据道德高地的乃至人格贬损的“指教”。他们所期待的是让书坛在狂草创作领域多一些在实践层面的沟通交流,给更多的书法创作者带来启迪。

张旭光 草书元人句 纸本

王厚祥 草书司空曙诗 纸本

四

四年连续的展览,在展览的选址与设计以及现场交流等方面都有很多可圈可点的地方。

“狂草四人展”选择的地址是以一种文化和历史地理的观念来实施的。甘肃是汉代“草圣”张芝的故乡,而山东则是魏晋“二王”故里,湖南是唐代“颠张醉素”中怀素的故乡,江苏则是“颠张醉素”中张旭和当代草书大家林散之的故乡。这样的选择之妙,在于和所在地书法受众心理的契合,也是遥对古人,以书法弘扬者、继承者的姿态向古代圣贤的汇报和致敬。

从展厅的效果看,每一次展览都根据不同的展出环境精心设计。第一次在兰州展览,展厅有高有低,他们摆置得非常和谐。能不能在有限的空间中把展出达到最好的效果,是他们设计的方向,可以说每一次的展览,都是根据不同展地的特殊地域,进行了精心的设计,包括创作也是按着展厅的大小来“定制”。

在济南展览中曾设有现场书写的环节。这一次依旧现场创作,比较独到的是,事先准备了四块有三米六宽、二米九高的展板,让四位书法家当场挥写一次必成。胡抗美的作品是张继的《枫桥夜泊》,虽然是现场的创作,但线条的疾涩与块面感,让人对之回味。刘洪彪书写的是白居易《江南好》,借用明清手札的处理格局,上抵纸边、下端层次错落、留有空间,整幅张弛开合,攲侧变换,凸显其章法处理的悠游率性。张旭光把“惟见长江天际流”的“流”字在最后一行成为难以处理的孤单一字时,让三点水的“点”从上端流出斜拉到底然后在底端完字,正是一字独立一行,突兀不失自然,别有风致。王厚祥写的是毛泽东《七律·人民解放军占领南京》,点划形质粗细浓淡、行间块面聚散开合,可谓随机应变,动静得宜。四位作者在现场的这些即兴创作,让读者大感过瘾。狂草需要激情,但独立书斋,往往只有孤怀静寂,所以,在展览开幕式现场创作,在无数媒体镜头和众目睽睽之下,对作者是考验,也是另一种激励!

张学群这次没有参展,但那一篇近万字的《狂草,纸上的“狂歌”“漫舞”》序言是他也在现场的文字表达,有诗人般的语言对草书的讴歌,有哲人般的说理对草书的阐发。草书,无论是怎样的“狂歌漫舞”,但依然是文化的艺术的高级表达。所以,立足当代,我们只能欣然于书家的不懈努力,但其最终还是要让历史进行评价。不是所有的艺术创作能够进入历史,最终要在岁月沉淀以后叩问其时代的意义。在当代,关键是坚持:任人评说任人非,我自书写我心追,翰墨生光夜有色,一管毫颖任我挥。

借用学者朱贵泉在《临池摭录》一书对狂草的描述:“狂草愈为现代愈须原始而为,必恣必烈之性须远古之‘纹’拓发,神秘、古奥、渊深、凝重、莫测、变化,形在当代,其他一切组成皆在远古,可为佳致。恣也烈也,狂草之性,华而可周;凝也重也,狂草之本,沉而以臻。奇奥瑰丽如灿星布空,莫测渊深如探迹苍穹,静致极点,动致极点,始觉世间竟如此无不可为而为,人生竟如此无不可至而至,是可舒心一二矣。”依此论而观“狂草四人展”,得乎?失乎?