文字作为艺术、文字作为鉴评

——4世纪中国三信札——《奉橘帖》之流传

[德]雷德侯 (海德堡大学 东亚艺术史系,德国 海德堡)

曲 艺 译

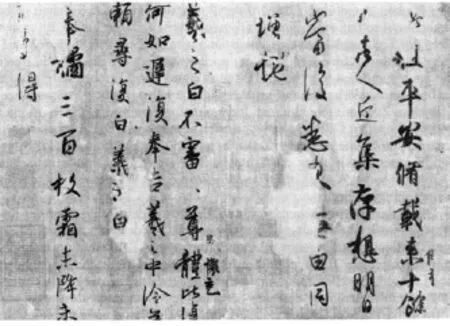

图一 左

今天台北故宫博物院收藏中最著名、原属中国帝王艺术收藏的作品是被称作“奉橘帖”的手卷①在《晋王羲之墨迹》(故宫法书第一)完整出版此手卷,台北:故宫博物院, 1968。东京二玄社也出版了影印本,东京,1979。。它宽247厘米,长198.9厘米(图一)。与所有中国手卷一样,它从右往左被展开和阅读。卷首是王羲之(303-361年)的三幅简短信札(图二),王羲之被中国人誉为其最伟大的文人书法家。三幅信札长度从右往左分别为三行半、两行半和一行半,并包含一些个人信息。在第三幅信札中,王羲之提到他给收信人的礼物:“奉橘三百枚,霜未降,未可多得。”(图一n)此帖和整幅手卷因此得以“奉橘”二字命名。

三幅信札只占据整幅手卷的五分之一长。余下的五分之四为后人题跋所占据。在这些信札之前有一幅引首,它是宋徽宗(1100-1125年在位)为作品写的题款:“晋王羲之奉橘帖”(图一e)。除此之外,手卷上到处可见后代收藏家和鉴赏家的印章。宣统皇帝(1908-1911年在位)的印章是最后一批加盖的印章之一,它被盖在最右侧边框上(图一a)。

后代的题跋和印章是对王羲之信札的评论。因为“奉橘帖”是中国书法史上经典作品之一,对其评论仔细加以辨识具有范例性意义。然而我们即将看到,对此卷的评论与其他大部分评论在几个关键点上有所不同。这正是我们要特别对待的。

图一 右

接下来首先要对“奉橘帖”出现的艺术史情况加以概述。然后要辨识重要的题跋者,并追溯手卷几个世纪的历史。继而需要研究的是这些评论对于手卷的理解接受有怎样的影响。最后则要窥探此手卷的命运,以及20世纪的一些评论。

王羲之生活的东晋(317-420年)是中国人文历史上最具创造性的时代之一,也是中国汉字发展划时代革新的时期。这种革新对开启和发展文字的审美层次有极大的贡献。从此一部分文字的书写行为脱离了实用功能而上升为艺术。

从中国文字出现的公元前两千年中期开始,它的发展呈现不同阶段,每个阶段由一个新书体的制定所代表。词典里相同的汉字通过笔画数目和位置的不同而区别其书体。在王羲之时代,今天通常使用的三种书体就已经形成其最终形式:楷书、最常被用作印刷书体的行书和简化了的草书。因此,在很长一段时间内,这是书体发展的最后一笔。

从4世纪开始,书法的材料和技术也没有发生根本性变化。纸张的价格已经十分低廉,其制作品质也能达到作为书书体、材料和技术的固定与审美准则的确定,被共同写入此时出现的艺术理论文献。判断笔迹优劣的标准被制定,在所有造型艺术中,书法艺术成为最高雅的艺术。

人们也开始编撰由大师作品所构成的典籍,它们为每种书体和每一单独汉字的造型建立标准。王羲之的手稿是最早构成这一经典的重要部分。因为他用以上三种书体都留下典范性的作品,所以王羲之尤被称颂。

手卷“奉橘帖”上的三幅信札用行书书写。笔画轮廓准确,并体现了笔画宽度的伸缩性变化。在行书中,并不是每笔都作为独立个体被书写。两个笔画之间,毛笔经常不会抬起,这样会留下细细的连接线条。有时,书法家在一个动作中连接一系列笔画。第一幅信札比其他两幅还更流畅一些,时常两个字一笔写成。一个字中完全没有确切的水平、垂直和相互平行的线条。然而,每个单独的字在其结构的差别中又保持自身的平衡。字符在富有生命力的节奏中纵向排列,时舒时密,时轻时重。它们风格和美学的品质让王羲之的笔迹至今仍被视为典范。

有文学教养的官员和少数上层社会的成员推动了晋代书法划时代的发展,这一阶层在公元纪年最初的几个世纪就开始形成,直到20世纪,他们手中仍掌握政治权利,并定义中国文化传统。科举考试是平步青云的入口,考试成绩通过考生的手稿来评定。

公元4世纪,文人也开始收藏那些首先按审美标准所挑选出的艺术作品。王羲之的信札和其他手稿就属于这一类收藏的艺术作品。然而它们的功能却发生了巨大变化。如果一幅信札最开始是为了给收信人一条信息,即它是两个人交流的方式和纪录,那么收藏家的注意力则从书法的内容转移到形式的品质。这样,这幅信札潜在接受者的数目就一下拓展了好几倍。不仅对那些接收王羲之三百只橘子的熟人,而且对那些因其社会地位而在艺术收藏中得见此信札,以及那些因其文化修养而得以欣赏此信札审美品质的人来说,“奉橘帖”都有重要意义。

因此,这样的信札理当得到充分的评论。从始至终,相较于信息内容,题跋者的兴趣更多集中在手稿的审美品质、尤其是参与信札鉴赏和流传的人际圈。因此,题跋纪录了信札的收藏史和对自己影响的历史,正如我们现在想以“奉橘帖”为例所追究的。

王羲之去世后,这三幅信札最早的历史线索是一些六、七世纪的帝王书法家们的署款。在第一幅信札右侧依稀可辨别的是署款的左半边:(徐)僧权(图一g),和在第二幅信札旁边唐怀充(图一j)的署款。两位都供职于梁武帝(502-549年在位)内府、负责监护皇家收藏的书法作品,这是目前所知这一形式最早的宫廷内府①关于中国唐代以前皇室书法收藏历史的文献,特别是关于“奉橘帖”直到11世纪的流传,参见:Ledderose, L. (1979), Mi Fu and the Classical Tradition of Chinese Calligraphy, Princeton. [雷德侯(1979):《米芾与中国书法的古典传统》,普林斯顿。(有中译本)]关于“奉橘帖”历史的概论,参见:Ledderose, L. (1986), “Chinese Calligraphy: Its Aesthetic Dimension and Social Function”,In: Orientations (October, 1986), S. 35-50.[雷德侯(1986):《中国书法:它的审美维度和社会功能》,摘自:《东方》(1986年10月),35-50页。][1]。

图二

根据这些署款,行家们证实由这些人收入皇室收藏的作品是真迹。徐僧权在王羲之信札旁加上一页,然后在两块的接缝之上题写自己的名字,这样手卷自身的左半边和接页的右半边就显现出来了。这页被单独存档。此后重新合并署款,可以验证手卷原件是否被一件复制品所替换。中国人也同样用此方式缔结合同。

梁朝灭亡以后这件作品仍然属于帝王收藏。在唐怀充署款之上的隋代(581-618年)行家姚察的署款(图一k),以及在第三幅信札之后其他另外三位行家的署款证实了这一点。之后的隋炀帝(604-616年在位)在他还是太子的时候(图一u)就让谏议的参军成为他艺术作品的监管者。

他们的署款是:

隋开皇十八年(公元598年)三月廿七日

参军学士诸葛颖

谘议参军开府学士柳顾言

释智果

书法大家褚遂良(公元596-658年)编纂的唐代(618-906年)宫廷收藏目录有266件王羲之的作品。其中也包括了奉橘帖的三幅信札,但第二、三幅信札和第一幅信札是分开的。显然,虽然在7世纪早期这三封信札都是皇室收藏,却没有装裱在一幅手卷上。众所周知,那时为了让京城的官员们可以练习大师的风格,太宗皇帝(626-649年在位)让人按照宫廷收藏的王羲之手稿为范例制作了摹本,并由弘文馆出版①《书道全集》,26卷。东京:平凡社,1966-69。第七卷,16页。Goepper, R. (1974), Shu-p'u. Der Traktat zur Schriftkunst des Sun Kuo-tíng. Wiesbaden. S. 9.(郭乐知(1974):《书谱:关于孙过庭书法的论文》,威斯巴登。第9页。)。很可能今天保存在台北故宫博物院三幅信札的手卷就是太宗宫廷制作的这类摹本。我们也无法获知,王羲之三幅不同信札是否像这样平列装裱在一幅手卷上?纸的颜色和纹理也让唐代作为断代年代看起来确实可信。

对王羲之手稿的仔细研究可以发现,笔画不是单独运笔而成,而是用“双钩”的技术摹写的。这要求首先用一笔描出两条细细的轮廓线,正如第二幅信札一个字的细节所显示(图一l,图三)。显微镜下隋代署款“七”字清楚地显示两条勾线,这证实598年的署款也是摹写的(图一s,图四)。

其他地方也留有标记,比如,信札最后一个字(得,图一o),细墨线描摹了原件缺陷处的边缘。这是一种如实的摹写,上面记录了原件的物质保存状态。

现在,当我们说研究的台北手卷仅是摹本的时候,一些读者可能有些失望。流传至今的所有王羲之的手稿作品(约一打十二件)可能都是摹本。此后许多经典的大师作品也大抵如此,但这并未阻止人们对它们的欣赏。

然而仍需要问的是,这类作品究竟有哪些特性。我们已经习惯于接受一件艺术作品的物质特性。一家博物馆墙面上的油画就是几百年前产生于其画家笔下的那一件。之后在画面上的增补是令人无法接受的。相反,中国手卷经常变化其形态。这类作品特性并非物质上的,而更多体现在流传的连续性上。

不清楚什么时候,通过哪条途径,“奉橘帖”再次离开唐朝宫廷②帝王艺术收藏变化范围反映了中央集权政治权利的变化,这一点雷德侯曾撰文讨论,文章中的图表介绍帝王艺术收藏保存“奉橘帖”的时期。参见:Ledderose, L. (1978/79), “Some Observations on the Imperial Art Collection in China”, In: Transactions of the Oriental Ceramic Society 43, S. 33-46.[雷德侯(1978/79):《对中国皇家艺术收藏的管见》,摘自:《东方陶瓷学会会报》,第33-46页。]。它的历史在几个世纪里陷入黑暗。直到宋代(960-1278年)、在1063年,一束新光才再次照射到这幅手卷上。当时,十六学士一起观赏它,其中十人在末尾亲笔署款,然后是另外六个人的名字和最后这句话(图一aa):

图四

癸卯正月廿四日同阅

这里再次涉及晚期鉴赏者的署款,它们确实和唐朝以前的有所区别。与此前那些御用书法专家不同,1063年的十六位鉴赏家则是艺术爱好者。其中有不少当时的重要文人,比如全才欧阳修(1007-1072年,图一x),宰相韩琪(1008-1075年,图一y)和书法家蔡襄(1012-1067年,图一z)。他们不是想用其题跋证实三幅信札的真实性,而更重要的是为自己和后世记录下他们参与到这个文化传统中,并借此见证自己是这一传统的守护人,而王羲之的手稿正体现出这一文化传统的价值。

这十六位鉴赏家一定彼此熟识。鉴于11世纪下半世纪派系斗争残酷,我们甚至可以认为他们政治立场接近。在著名书画艺术的大师作品上,这种组群式的题跋,让我们可以看到一些在其他历史文献中没有反映出的、中国精英们的生平和政治上的关系网。

同样值得注意的是,不再像此前的题跋,这十六个名字没有书写在王羲之的信札上,而是写在一段单独连接的纸上。它和信札被窄窄的一块丝缎——“隔水”分开。就这样,此幅手卷的文字区域第一次被延长。

横卷的形式允许、甚至要求两个方向上都增加紙幅①关于东亚画卷和书卷的装裱技术和术语,参见:Gulik, R. H. Van (1958), Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur,Serie Orientale Roma 19, Rom. pp. 67-69.(高罗佩(1958):《鉴赏家眼中的中国绘画艺术》,东方罗马系列 19,罗马。第67-69页。),理论上没有界限。题跋和印章可以任凭喜好增加,对作品的评论可以一直写下去。对一幅手卷重新装裱时,也可能遗失一些段落;而当使用新材料的时候,它们可能从根本上改变其直观特点②在西方,这一逐渐形成的艺术概念在建筑史上有相似性。例如,人们在罗马式前厅上建造一个有着巴洛克元素的哥特式教堂,这个位置之前是凯尔特人的圣殿,它在战争中完全被摧毁,此后重建了一个隐藏钢筋水泥结构的穹顶。。因此,不能确定一幅作品最终形式的形成时间。它流动的、不固定在某个时间点的起始与未来的不明确性相互对应。

当十六位朋友为了观看“奉橘帖”而碰面时,此卷可能是画家和艺术收藏家李维的收藏。李维是大臣李永和(988-1050年)之子,仁宗(1022-1063年在位)的女婿。李维的收藏印“李维图书”(图一p)是手卷上最早的印章。自唐代开始就有单独的收藏印,但直到宋代才比较普遍。

几十年后,“奉橘帖”被重新纳入徽宗皇帝(1010-1025年在位)的收藏。他是最伟大的帝王艺术收藏家、书法家和画家之一。他收藏的著录里记载了“奉橘帖”③它却在三封信的名字之下,台北:中华(编):《“平安帖”“宣和书谱”“艺术总编”》,1966年,第15章,352页。。正如之前已提及,手卷上有徽宗用工整书迹所写的题目(图一e)以及旁边和底下两个他执政年号的印章,即“正和”(1111-1117年)和“宣和”(1119-1126年,图一c)。另外一枚北宋(960-1127年)方形大玉玺在1063年的十六人名字旁边(图一ab)。④“平海军节度使之印”,此卷印章的印被收入:《书画作品上的署款和钤印》,国立故宫博物院和中央博物馆(编),6卷。香港:开发股份有限公司(Cafa),1964年,卷1,第43页,0038号。

1126年,在政治灾难中,徽宗结束了其辉煌统治,女真族的士兵们把他作为俘虏胁持持到了北方。宫廷撤离到南方,同时也带走了大部分皇室艺术收藏。徽宗侄子——高宗(1131-1161年在位)在今天的杭州市建立了南宋王朝。他执政年号印章“绍兴”(1131-1162年)出现在手卷的三个位置。同徽宗一样,帝王的身份让他的一些印章可以直接印在王羲之信札的边上。手卷上同样可以看到高宗妻子——吴皇后的两枚印章(图一w,一af)⑤“贤志主人”和“贤志堂印”,同上,第105页,154号。。

艺术鉴赏家周密(1232-1308年)记录了高宗皇帝高度重视宫廷收藏的重建⑥高罗佩翻译并论述,参见:Gulik, R. H. Van (1958), Chinese Pictorial Art as Viewed by the Connoisseur, Serie Orientale Roma 19, Rom. pp. 200-215.(高罗佩(1958):《鉴赏家眼中的中国绘画艺术》,东方罗马系列 19,罗马。第200-215页。)。例如,他让人回购那些被女真人掠夺后兜售的艺术品。高宗宫廷内也再次有专职人员,他们的任务是负责筛选收入的卷轴并重新装裱。他们把作品按照质量和年代分成不同组别并按组别标准化其装裱,这样便统一了尺寸,固定了题签的形式和印章的位置。然而,周密抱怨这些人工作笨拙,时而剪掉或扔掉一些早前的题跋和印章,以至于人们不再能追溯其中几段历史。他特别提到,所有徽宗书写的题款都被去除了⑦同上,第211页。。因此,“奉橘帖”上以徽宗手迹书写的题款和他的印章都可能是此后在摹本上加入的。周密也不安地描述了一种可怕的行为,即行家们仔细描摹那些状态很差的卷轴,然后通过给纸上色,人工地赋予摹本一个老旧的外观。仿制的印章也会相应地印在卷轴上,此后它们作为原作的替代品并入收藏中。

宋朝之后,这一手卷的踪迹再次遗失。蒙古语的印章是元朝(1280-1367年)时期的(图一t)⑧同上,第426页;以及《签名和印章》(同脚注8),卷1,第370页,0579号。。这一时期还有八思巴文印章(图一f)⑨图版见:同上,卷1,第371页,0581号,被作为篆书体印章。在江兆申为二玄社影印版本书写的小册子中这枚印章被列为不可辨认。(参见脚注1),第13页。,或许还有梵文印章(图一ai)。

明朝(1 368-1643年)前期出现监察御史张鹏(1423-1494年,图一ae)的印章,还有一些无法辨识的印章①江兆申在上述小册子中列出所有印章,然而却没有辨认出持有者。在大纲《签名和印章》中有大部分印章的图片,但照例没有印出那些持有者不明确的印章。研究仍缺少关于此卷与其他古典中国书法作品流传史的详细重构,所有关于卷轴和册页的可用信息,以及与之并行的,传统文献对其的评价。我感谢故宫博物院书画处的林伯亭先生,他领我看了原作并对此印章做了有益的讨论。。直到16世纪开始,流传史的线索才再次清晰可见,直到今天不再断裂。下面无法一一细数这一时期手卷上的收藏家印章。然而,接下来将要仔细查考其他一些题跋。

在十六位艺术鉴赏家和徽宗题记好几百年后,此幅手卷上又有一段手写笔记,并为此再次新增了一块纸面(图一aj)。这是项元汴(1525-1590年)书写的两行古拙的篆书:

宋御府珍祕晋右将军王羲之平安何如②王羲之前两封书信的标题。奉橘帖,明嘉靖甲子中秋哉生魄,檇李墨林山人项元汴鉴赏。

项元汴出生于富庶的官宦人家,但他并未通过科举考试,而是经营了一间生意兴旺的典当行。他是中国最大的私人书画收藏家③关于项元汴生平参见:陈之迈,载于:Goodrich, L. C./Chaoying Fang (Hrsg.) (1976), Dictionary of Ming Biography 1368-1644, 2 Bde., New York/London. pp. 539-544. (富路特,房兆楹(编)(1976):《明人传记辞典1368-1644》,2册,纽约/伦敦。第539-544页。),并会记下购买藏品所付出的价格。在奉橘帖的末尾有他的纪录(图五):

宋御府珍祕晋右将军王羲之平安何如奉橘帖,明檇李墨林山人项元汴鉴赏。才字号,其值贰百金。

图五

按惯例,项元汴在他手迹之下袊其名字的印章。但除此之外,他还在这幅手卷上袊印了十六枚其印章。项元汴通过这一方式彻底改变了经他之手的“奉橘帖”和无计其数其他作品所呈现的面貌。中国评论家一直抱怨他的这种过度自我表达。只有18世纪的乾隆皇帝在其宫廷收藏的这幅作品上,才用他无数的印章超过了项元汴。

接下来,在项元汴购买记录边上的是张觐宸唯一纪录。他在上面记录下:1619年,他从项氏家族的一人中购买了此卷(图五):

万历四十七年季冬十有五日以三百金购之项玄度张觐宸识

一段时间后,另一位姓张的收藏家再次在北宋十六人名后记录了他对此卷的收藏(图一ad):

润州懒逸张孝思则之甫珍藏(印章:则之)

1658年,收藏家张孝思再次在此卷末尾写下五行题跋(图一ak)。他首先引用了大艺术理论家董其昌在书中对此卷的提及,然后继续写道:

夫不跋卷后而记之于书其矜重可知余何幸为获睹此也耶敢敬识其岁月云时戊戌仲秋之八日京口懒逸张孝思

同一年,收藏家孙承泽(1593-1675年)加上了一些题字和一枚印章。④关于孙承泽参见:Hummel, A. W. (Hrsg.) (1943), Eminent Chinese of the Chíng Period, Wahington. pp. 669-670.[恒慕义(编)(1943):《清朝时期的中国菁英》,华盛顿。第669-670页。];Goepper, R. (1974), Shu-p'u. Der Traktat zur Schriftkunst des Sun Kuo-tíng. Wiesbaden. S. 97-100.[郭乐知(1974):《书谱:关于孙过庭书法的论文》,威斯巴登。第97-100页。]但他很谦逊地将自己题跋放于项元汴和其他人之下。他简短的一行“北平孙承泽曾观”仅位于接裱处(图一ah)。孙承泽仅以自己一个名字落款,也不在卷轴上加盖印章。

1644年,作为刑科都给事中孙承泽亲历北京被满族攻克,他曾三次尝试从政治对抗中脱身,最终却服务于清政权。他是17世纪最重要的收藏家之一,并把他所见书画作品以“庚子消夏记”为题著录出版,但是其中并未提到“奉橘帖”。

17世纪的另一位收藏家笪重光(1623-1692年)也用两枚方印将其大名永久保留在卷轴上(图一ag)⑤笪重光印和江上外史。关于笪重光参见:《书道全集》(脚注3),第21卷,第182页。。尽管笪重光于1657年通过进士考试,之后成为御使,但之后他归隐家乡茅山,潜心钻研道教。他也曾得到现藏于大英博物馆、欧洲最重要的中国画——顾恺之的著名画卷“女史箴图”⑥关于此卷参见:古原宏伸:《女史箴图》,载于《国华》908(1967年11月),第17-31页,第一部分;909(1967年12月),第13-27页,第二部分。。柏林的东亚艺术博物馆保存有他所作的横卷“兰石”。

我们不知道在乾隆皇帝(1736-1795年在位)将它收入宫廷收藏之前,此卷的最后一位拥有者是谁。乾隆大概是世界历史上最大的艺术收藏家。除了大量古物,他还把上千幅书画收入皇宫。终其一生,乾隆忙于他的珍宝,在其上题写无以计数的诗词和题跋,并钤印了数万计的印章。

皇帝对两万一千多页的书画著录的编撰也投入很大个人影响。著录对收藏书画进行了分类,并细述了其中较好的作品。1754年的第一辑著录就有“奉橘帖”①张照等(编):《石渠宝笈》,序言1745年。再版于:《秘殿珠林》、《石渠宝笈》(2册),台北:国立故宫博物院,1971年,2册,第932页。②完整出版于《晉王羲之墨迹》,见脚注1,第1-13页。此画册的影印本亦见于二玄社出版,1979年。。录文引用了隋朝的署款、宋朝十六位鉴赏家的名字、徽宗的题目和印章,并提到了藏金臣的题跋。相对简单的描述说明宫廷专家把这件作品归为第二类,这说明它被视为摹本。

皇帝本人对待此卷也很矜持,他没有留下任何题跋,仅让人盖上四枚印章(图一h,r),但有一些是在王羲之的字行之间。宋以后,只有项元汴敢如此做。相反,今天收藏在台北故宫博物院的另一件王羲之作品“快雪晴时帖”则被视为真迹,而归为第一品,上面洒满了皇帝的印章。他在上面写下七十余首诗和题跋,甚至让人增裱上一幅他亲手所绘的画作②。

相较今天的装裱,乾隆朝“奉橘帖”的面貌经历过一个根本性的变化。这包括一个新的木盒与其上书写的题目;一块上面同样写有作品题目的帝王黄色的裹布;珍贵锦缎作为包背,它在卷轴收起的状态下包卷住作品,其上也有题签和绑住卷轴的带子及其末端的玉扣。重新装裱时还换了所有的衬纸,可能一些题跋和印章的也做了些改变。

正如乾隆的后继嘉庆(1 796-1820年在位,图一m)和宣统(1908-1911年在位,图一a,1v)的印章所示,直到19世纪“奉橘帖”仍在宫廷中。在1911年帝国垮台后,宫廷收藏于1924年转入“故宫博物院”的前身(“古物陈列所”)。此后收藏品上很少再题写题跋或者增盖印章。几百年久不断增补和变化、富有生气的过程变为一个静止的状态。

“奉橘帖”是1948年蒋介石(1887-1975年)领导下的中国国民党从大陆带到台湾的超过二十三万件作品之一③参见: Li, Chu-tsing (1958), “Recent History of the Palace Collection”, in: Archives ofthe Chinese Art Society of America XII, S. 61-75.[李铸晋(1958):《宫廷收藏的近代历史》,摘自:《美国亚洲学会档案年刊》XII,第61-75页。]。他们希望皇家收藏不要落入共产党人手中,因为对其的占有代表了他们对中国统治的依据和合法性④关于帝王艺术收藏的政治意义参见:Lothar Ledderose, Der politische und religiöse Charakter der Palastsammlungen im chinesischen Altertum.“ in Zur Kunstgeschichte Asiens. 50 Jahre Lehre und Forschung an der Universität Köln, ed. Roger Goepper, Dieter Kuhn, and Ulrich Wiesner (Wiesbaden: Steiner, 1977), S. 153-159.[雷德侯:《中国古代宫廷收藏的政治和宗教特点》,载于:郭乐知(编)(1977):《亚洲艺术史》,威斯巴登。第153-159页。]。

即使在这篇关于“奉橘帖”历史的短文中无法评价所有信息,识别所有印章,尤其也不能参考所有以往对此卷的著录,但仍然很清楚的是,这件作品包含自身命运和历史的联系。中国所有经典法书作品也都如此。特别是它与收藏历史的平行性,我们在王羲之或此后大师们经典书法卷轴以及著名的绘画作品上也一再遇见“奉橘帖”上收藏家的名字和印章。

如前所述,收藏家和鉴赏家都是文人官员中引导政治风向的阶层,通常情况,他们甚至是领军人物。王羲之自己就是建立晋朝的决定性人物的侄子,1063年,这件作品为丞相之子所有,我们看到,在十六位鉴赏家中也有丞相;17世纪观看此卷的董其昌为太子太保,其他一些“奉橘帖”的收藏家和鉴赏者同样都是顶级官员。

几个世纪以来,这些人在这三封信札上书写的题跋要求并促进形成接受此卷的一个特定方式,对此中国人有自己的定义,即“鉴赏”,就是指“作为行家鉴定和赏识”。值得注意的是“鉴赏”首先完全不涉及原本文字的内容。没有一位“奉橘帖”的评论人提及王羲之信札的内容,他们仅对流传历史感兴趣。在其他一些法书卷轴上,题跋者还表达了对原文美学品质的看法,“奉橘帖”在这点上不具备代表性,其原因可能在于“奉橘帖”很早就被归为摹本了。但可以肯定的是,题跋者未对原文的内容有所表达。他们感兴趣地是收藏史和手迹的品质。王羲之的信札对他们来说不再是私人通信,而是艺术作品。

此外,鉴赏行为的基础在于:评论与原文构建了不可分割的物质统一体。“奉橘帖”卷轴如同年轮般地生长。后来增加的评注也同样是要被理解接受的对象。的确,关于“奉橘帖”的评论可能比三封信札更引人入胜。

人们不能一眼就看出哪一部分是王羲之的作品。为了识别信札间的文字和第三封信札后的后代鉴赏人的签名,人们需要一些文献和历史知识。原作和后代的题跋以及穿插其间的题跋是按照评论人意愿通篇自由书写的。当17世纪的收藏家把他的印章同宋朝皇帝的署款并置,在物质性上他们跨越几百年的距离而成为邻居。所有在卷轴上书写的人确定了他们与作品体现出的的极高品质以及文化价值的联合。

除了原作和评论物质性上的统一,对理解接受同样重要的还在于所有题跋者都用墨和笔书写在纸和丝绢上,也就是与王羲之用同一种技术和造型工具。信札和评论使用同样媒介,所以它们有部分相同的形式体系(某种意义上说,这也适用于印章,在中国它也同样属于书法艺术)。

因为所有书写者运用一种技术并对相同品质标准负责,观者能够根据几乎准确笔迹学的标准来品评后代评论手迹的用笔轮廓节奏、字的结构和线条的流动。以书法为介质,人们可以直接看到每个书写者的个性和性格,以及他想要生活的年代。接受者能够批评书法作品,是因为他自己学过很长时间的书法并且遵循严格的美学原则。

如同我们在“奉橘帖”所见,评论进一步发展了作品的美学维度。它让观者的兴趣从原文的内容转向它的美学和历史方面。题跋者的题记和印章原本仅是内容上的记录,但因其在物质和视觉上融合于整幅作品,便将作品流传史和影响史的艺术史层面美学化。在超过多个世纪的时间里,作为艺术的文字和作为鉴评的文字在美学上共生,这加强了这个地理面积接近整个欧洲大陆上的文人士大夫阶层的凝聚力,确保了他们在政治文化传统上的连贯性,这一连贯性在世界历史上并无它例。

20世纪解体的传统文人阶层从王羲之时期开始便是中国书法史的巨大革新推力。如果说在早期,文字书写被文人垄断,从这时起它被普及到全民。根据政府数据,在此期间几乎所有中国人都学习读写。晋朝时期发展了书写的美学维度并丰富了文人的同一性,现在的目标则是让百姓加入书写体系的整体中,并借此加强国家的同一性。

4世纪以来,中国(和日本)官方首次采用了简化汉字,使之成为另一种新字体。它简化了汉字的学习,加快了书写速度。一千五百年后,书写材料和技术,诸如圆珠笔、电脑屏幕和打印机,才再次带来根本性的革新。这些也让书写变得更为普及。

是否因此传统的审美标准被减弱,这还需要观察。然而值得注意的是,至今,手写都是书写的基础入门。在当今中国,无论是相对地还是绝对地,有更多年轻人继续用手体验书法学习的原则。经典大师作品中形成的风格和美学标准依然有效,而重要的书法家享有特别的名望。政治家为公共大楼手题名牌和报纸题目,有影响力的人物希望自成书体,比如毛泽东。

一直并存的是,每个学过书法的人在观看其他人书法时可以得到关于此人个性直接且明显的印象。在传统社会,这加强了文化承载阶层的社会凝聚力。今天,书法的形式体系加强了整个民族的团结感,也帮助在趋向水平化的世界文化中保存国家特性。

经典法书作品,如“奉橘帖”的功能同样发生根本性变化。如我们所见,当卷轴进入博物馆,它不断增长的过程变为静止。从此,中国人发展了欧洲的艺术品概念,它包含物质的完整性和不可变更性。

同时,接受群再次剧增。通过4世纪建立美学层面意义,信札不再仅为它原本的收信人所作,而是所有在艺术收藏中看到此信札的行家们都成为其潜在的接受者,从而使受众数目大幅增长。然而即便如此,受众还仅涉及到一个有限的专业群体。能够进入私人、特别是帝王收藏的基本上是文人士大夫成员。但作为现代博物馆的展陈作品,“奉橘帖”对一般公众开放。最近三十多年看到中国书法历史上的经典大师作品的人数多于过去一千五百多年的人数。

然而,“奉橘帖”仍然定义这一组群的身份。以往它是帝国统治阶级,今天,因为接受者的圈子限制在那些自己学习过中国书法的人群中,也就是基本上指中国人民,所以世界范围看,它是中华民族文化。无法期待诸如“奉橘帖”这样的国宝,像“金字塔”或者“蒙娜丽莎”那样占据虚拟世界艺术博物馆中的重要位置。

20世纪中国书法史的改变也让评论有所变化。虽然一直有对“奉橘帖”的评论,但它们不再是与王羲之信札物质性和审美性的合一。早前,只有亲自观看卷轴原件的行家可以评论,今天的评论人则扩展至大众。现在他们也不再使用王羲之所用的媒介,艺术的同等性不再是他们追求的理想,取而代之的是印刷、摄影和视听系统,它们为评论提供了空间。①本文载自:杨· 阿斯曼,布克哈德·格拉迪戈(编):《文本和评论,文学交流的考古学(四)》。慕尼黑,Wilhelm Fink出版社,1995年。第463-481页。感谢张总、蔡穗玲在译文和图版方面提供的帮助。

——弘一法师、丰子恺大师书画、信札手稿展

——高中美术鉴赏课的再思考